46 / 65

四十四 函館から小樽へ

しおりを挟む

はこだてからおたるへ

父よと呼べば振り返り

見やる目元にひと時雨れ

ぱっと枯れ葉の散り散り嵐

心弱れど兄弟が

また取り直す勇み声

よるべ

涙に立ちかねて

幾重の思い

濱ゆうが身に

ふる雪の白妙に

なびく源氏の御大将

安倍の貞任宗任が

武勇は今に

隠れなし

(浄瑠璃「奥州安達原 袖萩祭文段」より)

タキゾウは、下手の袖幕の陰に座っている。

ようやく、最後まで聴くことができた。

どのように演じられているのかは、当然タキゾウが見ることはできないが、それでも、唄の間、息の合った鳴物と所作、次々と繰り広げられる、それら動き一つひとつをつぶさに感じることができた。

(こぃが、歌舞伎どいうものが)

世の中には、まだまだ自分が知らないことが多い、とつくづくと思い知るタキゾウであった。函館に来てから、毎日何かしら知らない事、初めて知る事共に出会う。

そして、この瞬間にタキゾウは、河村正福一座が演じる歌舞伎「奥州安達原 三段目」をすべて聴き終えたのだった。

それに次の瞬間、歌舞伎に対する感慨もつかの間、どういう訳か、面影すら無い、生みの母トヨの事に想いを馳せるタキゾウであった。

それは、タキゾウには珍しいことであった。

(今、なすてだびょん)

タキゾウは自問するが、霊感のようなものがにわかに働き、思いの外すぐに、歌舞伎と母親との連関に、タキゾウは想い至る。

(そったわげが)

これは、トヨの願いだったのだ、と。生きて、とにかく息災に生きていってくれることが。

トヨがタキゾウを身ごもった、明治元年は、日本における内戦、戊辰戦争が北越戦争へと続き、ついに函館開戦に及んだ年であった。つまり、当然その長く続いた戦争の影響が松前藩全体に及んだ年なのだ。

まさに日本が近代化へ舵を切る前夜に起こった戦争に対して、トヨはお腹の子の行く末を、本能的に案じたのだろう。

自分には徴兵の報せは来ないと知った時、タキゾウの父、清五郎がタキゾウを慰めるために明かした言葉が思い出された。

「トヨ死ぬ間際さ、男だば戦にやねどいげねね、そう悔やんでおったばって、おめはそのまなぐのお陰で、トヨが心配する事にはなねはんで、いでねが」

清五郎は、盲のお陰で、戦争に行かなくて良いから、生みの母、トヨも喜んでいる、と言いたかったのだ。

そういう経緯を、この瞬間まで、しばらく忘れていたタキゾウだったが、このところ、函館の町中で、日清戦争の戦果を語り、時には歓喜する人たちの声を耳にしたタキゾウは、それが元で、新聞すら読むことのできない自分は、「よそ者だ」「部外者である」のような意識が芽生え始め、鬱々とした気持ちが心のどこかに芽生えはじめていた。

(まなぐが見えねはんで、皆ど一緒さ戦果喜べね)

お国が関わる戦争に、関われない自分なのだと、やもすると、自分は非国民なのではないか、と悔やんだりする。

しかし今の瞬間、そういうタキゾウを、そんなことはない、と、その見たこともない生母が諌めに出てきたのか、と。

(こうやって、新すいごどおべるごどがでぎるでねが、まなぐが見えねばって、生ぎでらごどで)

その亡き母、タキゾウが見たことも無い、その生みの母が、そう言って笑っている顔が、なぜか脳裏に浮かんだのだった。

(こったふうに、生ぎで欲すいのが)

そう言えば、三味線を始めた時も同じような感覚に襲われた、と回想するタキゾウであった。

(それが、母親どいうものが)

つくづくと感じ入るタキゾウを、呼ぶ声が現実に引き戻した。

「おお、勝さんよ。こっち来て一杯やんなよ」

突然呼んでいる声に気付き、タキゾウはびくんっとなった。

座長の正福だった。

気さくな男で、タキゾウとタキゾウの三味線に一目惚れで、最初から何かと良くしてくれ、今では、タキゾウを一座に引き込もうとさえしている。

その正福は、一回、最後まで聴きたいというタキゾウに、木の腰掛けを舞台袖の、一番良い場所に用意してくれたのだった。

初演から何日か経って、贔屓の上客が差し入れてくれた祝儀の酒だった。

それはタキゾウにとって初めての酒となった。正直、最初はきつかったが、その味にも慣れたこの頃である。

その酒をまた、舞台終わりに勧めに来たのである。

「ああ、座長さん、すまねっす、気付がねで」

「どうだい、聴かれたかい」

「大変に良舞台ですた。久すぶりにジャワメキますた」

「また、ジャワメイタ、か。それは良かった。さあさ、こっち来て一杯やってくれ」

さっぱりして、いい男。それがタキゾウの正福に対する印象だった。

その正福は、タキゾウの手を引き、楽屋まで連れて行く。

楽屋は、役者たちが出たり入ったり、片づけもの、化粧落とし、そんな慌ただしさだった。その中でも、奥の右隅が座長の場所で、正福は再び腰掛けを引き出し、タキゾウを座らせる。

「さっきね、舞台始まる前、松村さんに頼んでおいたのさ。今晩は、勝さんを借りるよってね。このあと、晩飯でも食いに行きましょう。まあ、その前に一杯やってくんな」

そういって、正福は一升徳利から湯呑に酒を注ぎ、それをタキゾウの手に持たせた。

「それとね、小樽行きのことも話して置きましたよ」

「あ、長一郎さんは何て言ってますたが」

「うん、悪い返事ではなかったですよ。相談してみるって言ってたから、また勝さんや、あの江差兄弟にも松村さんから話が行くと思いますよ」

正福は、喜作と仁助のことを「江差兄弟」と呼ぶのだった。

何日か前に、勢いから、タキゾウを一座に入れたいと正福が言い出し、当たり前だが、自分には無理だとタキゾウが言うのへ、それならせめて小樽まで一緒に行こう、という話が出たのだった。

今の正福の話だと、喜作と仁助にも声が掛かったことになる。にわかに現実味のある話になってきた。タキゾウは、心が高揚するのを感じた。そして、酒を一口すする。良い香りが鼻を通り、空きっ腹に、酒が染み込んでいくのが分かった。

そのうちに、体が温かくなり、心地よくほぐれていくのを、タキゾウは感じる。そのせいか、正福に尋ねたい諸々のことが明確に成っていき、やがてタキゾウは口を開いた。

「座長さん、小樽での舞台はいづがらなんだが」

「十一日(九月)からです。ですから私らは、五日の船に乗ります」

あと五日先ということだった。それは、日がない話である。

その当時、函館から小樽の定期便「田子浦丸」は、四日置きの運航だった。だから五日の次の船で行ったのでは、準備が足りない。

しかし、すぐに長一郎は返答できなかった。結局三日になってようやく、タキゾウらの小樽行きが決まった。

決断に時間を要したのは、長一郎にある新しい計画があったからだった。

「テヅマ。それはなんだが」

タキゾウは、手妻を知らなかった。耳にしたことはあるかもしれなかったが、どだい目の見えないタキゾウにはこれまで縁がないことだったのだ。

「ああ、知りませんか。とにかく、あっと驚くような早業で、さまざまな奇術を太鼓と一緒に演じるもので。例えば、紙で作った蝶を扇子であおいで、本当の蝶が飛んているようにやるものとか。まあ、、昔からあるものなんだけどね。この頃は舶来の手妻が入ってきたもんだから、それに負けて、上方や江戸じゃ飽きられてきてるようだけど、この辺りじゃ、まだまだ演れると思うんでね。一緒に興行しようか、て話でね」

かねてから長一郎は、一連の舞台で、幕間に気分転換のような芸を入れられないか、と考えていたのだ。

とは言え、長一郎は八人芸のような笑い芸を好まなかった。なぜなら、それらがいかにも素人芸のような様相であったし、何しろ、斬新さが無いと思っていたからだ。

さらに、今度組もうとしている、大川蝶五郎という手妻師は、洋行帰りで、西洋の手妻も習得していた。四半刻で、ニつ、三つのネタを演れば、ちょうど舞台転換には良い頃合いだと想うのであった。

「たんに物珍しいことを演りたいわけじゃないんですよ、私は。唄と歌舞伎の合間に、ちょっと趣が違うものを入れることで、双方がかえって引き立つとも想うわけですよ」

こうして、少し慌ただしいことであったが、タキゾウの小樽巡業参加が決まった。

明治二十八年(一八九五年)、九月からのことである。

そして、この巡業は、函館に続き大盛況で、後半になればなるほど観客は増え、立見が出るほどとなった。

それは考えてみれば当然のことだった。

唄、三味線、尺八に始まり、手妻それも初めて見る西洋の手妻が幕間に入り、さらに歌舞伎という、盛りだくさんの舞台構成なのである。当時としては、これは全く新しい舞台であり、そういう意味で長一郎の目論見は大当たりと言えた。

「さすが、長一郎さんですね。こんな大入り初めてですよ。小樽で」

「いやいや、正福一座の知名度在ってのことですよ。私はちょっと、それに乗っただけで」

もちろん、それはタキゾウのじょんがら節、江差兄弟の追分にとっても、幸運なことであることに違いはなかった。

こうして、津軽じょんがら節は、明治の終わりから大正にかけて活躍する民謡一座が広める以前に、その生みの親である豊川タキゾウ、いや「十三家勝太郎」自らが、北の地に運び、広めたのであった。

そして、小樽巡業が終わる頃には、その津軽じょんがら節自体が進化していた。

それは、江差兄弟の追分の影響も多分にうけた結果であり、この初めての函館、小樽の巡業の中で、繰り返し演奏され、即興が加わえられ、そして観客の反応によって磨かれたことによるものだろう。

それも、「ちょっとの変化」程度ではなかったのであり、そう、まさに「進化」と言っていいほどに、大きく変わっていったのである。文句も、節回しも、弾きの速さ、それに調子(テンポ)に至るまで、全てにおいて進化していた。

さらに小樽の舞台の後半には、喜作の掛け声、仁助の鳴り物(太鼓)も加わり、現在のじょんがら節にかなり近いものになっていた。

(調弦から前弾き、やがて鳴り物、掛け声)

ハァ、アー

わしの生まれの津軽の蒔田よ

姓は十三やのー

その名は勝太郎、おーおー

ハァ、アー

お国自慢の じょんがら節よ

坊様唄えば、村の衆踊る

砂も舞い踊り稲穂も踊る

ハァ、アー

今宵おいでの皆様方よ

これから津軽のじょんがら節を

歌いまするよ よう聴きなされ

ハァ、アー

佐渡はおけさで出雲は安来

渡島あたりじゃ江差の追分

私ゃ津軽のじょんがら節よ

ハァ、アー

声はこのとおり 塩がら声よ

調子はずれのこの節回し

どこがよいやら役者が惚れる

ハァ、アー

嬉し懐かし皆様方よ

逢うた喜び別れる辛さ

ほんに浮世はままにはならぬ

父よと呼べば振り返り

見やる目元にひと時雨れ

ぱっと枯れ葉の散り散り嵐

心弱れど兄弟が

また取り直す勇み声

よるべ

涙に立ちかねて

幾重の思い

濱ゆうが身に

ふる雪の白妙に

なびく源氏の御大将

安倍の貞任宗任が

武勇は今に

隠れなし

(浄瑠璃「奥州安達原 袖萩祭文段」より)

タキゾウは、下手の袖幕の陰に座っている。

ようやく、最後まで聴くことができた。

どのように演じられているのかは、当然タキゾウが見ることはできないが、それでも、唄の間、息の合った鳴物と所作、次々と繰り広げられる、それら動き一つひとつをつぶさに感じることができた。

(こぃが、歌舞伎どいうものが)

世の中には、まだまだ自分が知らないことが多い、とつくづくと思い知るタキゾウであった。函館に来てから、毎日何かしら知らない事、初めて知る事共に出会う。

そして、この瞬間にタキゾウは、河村正福一座が演じる歌舞伎「奥州安達原 三段目」をすべて聴き終えたのだった。

それに次の瞬間、歌舞伎に対する感慨もつかの間、どういう訳か、面影すら無い、生みの母トヨの事に想いを馳せるタキゾウであった。

それは、タキゾウには珍しいことであった。

(今、なすてだびょん)

タキゾウは自問するが、霊感のようなものがにわかに働き、思いの外すぐに、歌舞伎と母親との連関に、タキゾウは想い至る。

(そったわげが)

これは、トヨの願いだったのだ、と。生きて、とにかく息災に生きていってくれることが。

トヨがタキゾウを身ごもった、明治元年は、日本における内戦、戊辰戦争が北越戦争へと続き、ついに函館開戦に及んだ年であった。つまり、当然その長く続いた戦争の影響が松前藩全体に及んだ年なのだ。

まさに日本が近代化へ舵を切る前夜に起こった戦争に対して、トヨはお腹の子の行く末を、本能的に案じたのだろう。

自分には徴兵の報せは来ないと知った時、タキゾウの父、清五郎がタキゾウを慰めるために明かした言葉が思い出された。

「トヨ死ぬ間際さ、男だば戦にやねどいげねね、そう悔やんでおったばって、おめはそのまなぐのお陰で、トヨが心配する事にはなねはんで、いでねが」

清五郎は、盲のお陰で、戦争に行かなくて良いから、生みの母、トヨも喜んでいる、と言いたかったのだ。

そういう経緯を、この瞬間まで、しばらく忘れていたタキゾウだったが、このところ、函館の町中で、日清戦争の戦果を語り、時には歓喜する人たちの声を耳にしたタキゾウは、それが元で、新聞すら読むことのできない自分は、「よそ者だ」「部外者である」のような意識が芽生え始め、鬱々とした気持ちが心のどこかに芽生えはじめていた。

(まなぐが見えねはんで、皆ど一緒さ戦果喜べね)

お国が関わる戦争に、関われない自分なのだと、やもすると、自分は非国民なのではないか、と悔やんだりする。

しかし今の瞬間、そういうタキゾウを、そんなことはない、と、その見たこともない生母が諌めに出てきたのか、と。

(こうやって、新すいごどおべるごどがでぎるでねが、まなぐが見えねばって、生ぎでらごどで)

その亡き母、タキゾウが見たことも無い、その生みの母が、そう言って笑っている顔が、なぜか脳裏に浮かんだのだった。

(こったふうに、生ぎで欲すいのが)

そう言えば、三味線を始めた時も同じような感覚に襲われた、と回想するタキゾウであった。

(それが、母親どいうものが)

つくづくと感じ入るタキゾウを、呼ぶ声が現実に引き戻した。

「おお、勝さんよ。こっち来て一杯やんなよ」

突然呼んでいる声に気付き、タキゾウはびくんっとなった。

座長の正福だった。

気さくな男で、タキゾウとタキゾウの三味線に一目惚れで、最初から何かと良くしてくれ、今では、タキゾウを一座に引き込もうとさえしている。

その正福は、一回、最後まで聴きたいというタキゾウに、木の腰掛けを舞台袖の、一番良い場所に用意してくれたのだった。

初演から何日か経って、贔屓の上客が差し入れてくれた祝儀の酒だった。

それはタキゾウにとって初めての酒となった。正直、最初はきつかったが、その味にも慣れたこの頃である。

その酒をまた、舞台終わりに勧めに来たのである。

「ああ、座長さん、すまねっす、気付がねで」

「どうだい、聴かれたかい」

「大変に良舞台ですた。久すぶりにジャワメキますた」

「また、ジャワメイタ、か。それは良かった。さあさ、こっち来て一杯やってくれ」

さっぱりして、いい男。それがタキゾウの正福に対する印象だった。

その正福は、タキゾウの手を引き、楽屋まで連れて行く。

楽屋は、役者たちが出たり入ったり、片づけもの、化粧落とし、そんな慌ただしさだった。その中でも、奥の右隅が座長の場所で、正福は再び腰掛けを引き出し、タキゾウを座らせる。

「さっきね、舞台始まる前、松村さんに頼んでおいたのさ。今晩は、勝さんを借りるよってね。このあと、晩飯でも食いに行きましょう。まあ、その前に一杯やってくんな」

そういって、正福は一升徳利から湯呑に酒を注ぎ、それをタキゾウの手に持たせた。

「それとね、小樽行きのことも話して置きましたよ」

「あ、長一郎さんは何て言ってますたが」

「うん、悪い返事ではなかったですよ。相談してみるって言ってたから、また勝さんや、あの江差兄弟にも松村さんから話が行くと思いますよ」

正福は、喜作と仁助のことを「江差兄弟」と呼ぶのだった。

何日か前に、勢いから、タキゾウを一座に入れたいと正福が言い出し、当たり前だが、自分には無理だとタキゾウが言うのへ、それならせめて小樽まで一緒に行こう、という話が出たのだった。

今の正福の話だと、喜作と仁助にも声が掛かったことになる。にわかに現実味のある話になってきた。タキゾウは、心が高揚するのを感じた。そして、酒を一口すする。良い香りが鼻を通り、空きっ腹に、酒が染み込んでいくのが分かった。

そのうちに、体が温かくなり、心地よくほぐれていくのを、タキゾウは感じる。そのせいか、正福に尋ねたい諸々のことが明確に成っていき、やがてタキゾウは口を開いた。

「座長さん、小樽での舞台はいづがらなんだが」

「十一日(九月)からです。ですから私らは、五日の船に乗ります」

あと五日先ということだった。それは、日がない話である。

その当時、函館から小樽の定期便「田子浦丸」は、四日置きの運航だった。だから五日の次の船で行ったのでは、準備が足りない。

しかし、すぐに長一郎は返答できなかった。結局三日になってようやく、タキゾウらの小樽行きが決まった。

決断に時間を要したのは、長一郎にある新しい計画があったからだった。

「テヅマ。それはなんだが」

タキゾウは、手妻を知らなかった。耳にしたことはあるかもしれなかったが、どだい目の見えないタキゾウにはこれまで縁がないことだったのだ。

「ああ、知りませんか。とにかく、あっと驚くような早業で、さまざまな奇術を太鼓と一緒に演じるもので。例えば、紙で作った蝶を扇子であおいで、本当の蝶が飛んているようにやるものとか。まあ、、昔からあるものなんだけどね。この頃は舶来の手妻が入ってきたもんだから、それに負けて、上方や江戸じゃ飽きられてきてるようだけど、この辺りじゃ、まだまだ演れると思うんでね。一緒に興行しようか、て話でね」

かねてから長一郎は、一連の舞台で、幕間に気分転換のような芸を入れられないか、と考えていたのだ。

とは言え、長一郎は八人芸のような笑い芸を好まなかった。なぜなら、それらがいかにも素人芸のような様相であったし、何しろ、斬新さが無いと思っていたからだ。

さらに、今度組もうとしている、大川蝶五郎という手妻師は、洋行帰りで、西洋の手妻も習得していた。四半刻で、ニつ、三つのネタを演れば、ちょうど舞台転換には良い頃合いだと想うのであった。

「たんに物珍しいことを演りたいわけじゃないんですよ、私は。唄と歌舞伎の合間に、ちょっと趣が違うものを入れることで、双方がかえって引き立つとも想うわけですよ」

こうして、少し慌ただしいことであったが、タキゾウの小樽巡業参加が決まった。

明治二十八年(一八九五年)、九月からのことである。

そして、この巡業は、函館に続き大盛況で、後半になればなるほど観客は増え、立見が出るほどとなった。

それは考えてみれば当然のことだった。

唄、三味線、尺八に始まり、手妻それも初めて見る西洋の手妻が幕間に入り、さらに歌舞伎という、盛りだくさんの舞台構成なのである。当時としては、これは全く新しい舞台であり、そういう意味で長一郎の目論見は大当たりと言えた。

「さすが、長一郎さんですね。こんな大入り初めてですよ。小樽で」

「いやいや、正福一座の知名度在ってのことですよ。私はちょっと、それに乗っただけで」

もちろん、それはタキゾウのじょんがら節、江差兄弟の追分にとっても、幸運なことであることに違いはなかった。

こうして、津軽じょんがら節は、明治の終わりから大正にかけて活躍する民謡一座が広める以前に、その生みの親である豊川タキゾウ、いや「十三家勝太郎」自らが、北の地に運び、広めたのであった。

そして、小樽巡業が終わる頃には、その津軽じょんがら節自体が進化していた。

それは、江差兄弟の追分の影響も多分にうけた結果であり、この初めての函館、小樽の巡業の中で、繰り返し演奏され、即興が加わえられ、そして観客の反応によって磨かれたことによるものだろう。

それも、「ちょっとの変化」程度ではなかったのであり、そう、まさに「進化」と言っていいほどに、大きく変わっていったのである。文句も、節回しも、弾きの速さ、それに調子(テンポ)に至るまで、全てにおいて進化していた。

さらに小樽の舞台の後半には、喜作の掛け声、仁助の鳴り物(太鼓)も加わり、現在のじょんがら節にかなり近いものになっていた。

(調弦から前弾き、やがて鳴り物、掛け声)

ハァ、アー

わしの生まれの津軽の蒔田よ

姓は十三やのー

その名は勝太郎、おーおー

ハァ、アー

お国自慢の じょんがら節よ

坊様唄えば、村の衆踊る

砂も舞い踊り稲穂も踊る

ハァ、アー

今宵おいでの皆様方よ

これから津軽のじょんがら節を

歌いまするよ よう聴きなされ

ハァ、アー

佐渡はおけさで出雲は安来

渡島あたりじゃ江差の追分

私ゃ津軽のじょんがら節よ

ハァ、アー

声はこのとおり 塩がら声よ

調子はずれのこの節回し

どこがよいやら役者が惚れる

ハァ、アー

嬉し懐かし皆様方よ

逢うた喜び別れる辛さ

ほんに浮世はままにはならぬ

0

お気に入りに追加

10

あなたにおすすめの小説

土方歳三ら、西南戦争に参戦す

山家

歴史・時代

榎本艦隊北上せず。

それによって、戊辰戦争の流れが変わり、五稜郭の戦いは起こらず、土方歳三は戊辰戦争の戦野を生き延びることになった。

生き延びた土方歳三は、北の大地に屯田兵として赴き、明治初期を生き抜く。

また、五稜郭の戦い等で散った他の多くの男達も、史実と違えた人生を送ることになった。

そして、台湾出兵に土方歳三は赴いた後、西南戦争が勃発する。

土方歳三は屯田兵として、そして幕府歩兵隊の末裔といえる海兵隊の一員として、西南戦争に赴く。

そして、北の大地で再生された誠の旗を掲げる土方歳三の周囲には、かつての新選組の仲間、永倉新八、斎藤一、島田魁らが集い、共に戦おうとしており、他にも男達が集っていた。

(「小説家になろう」に投稿している「新選組、西南戦争へ」の加筆修正版です)

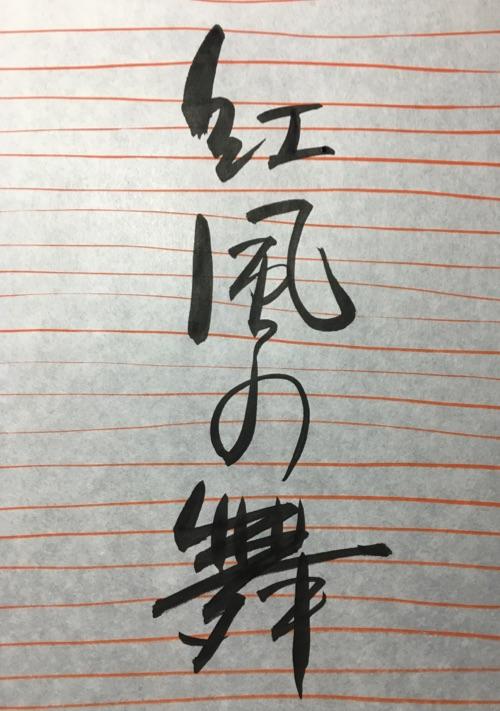

紅風の舞(べにかぜのまい)

鈴木 了馬

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

狐侍こんこんちき

月芝

歴史・時代

母は出戻り幽霊。居候はしゃべる猫。

父は何の因果か輪廻の輪からはずされて、地獄の官吏についている。

そんな九坂家は由緒正しいおんぼろ道場を営んでいるが、

門弟なんぞはひとりもいやしない。

寄りつくのはもっぱら妙ちきりんな連中ばかり。

かような家を継いでしまった藤士郎は、狐面にていつも背を丸めている青瓢箪。

のんびりした性格にて、覇気に乏しく、およそ武士らしくない。

おかげでせっかくの剣の腕も宝の持ち腐れ。

もっぱら魚をさばいたり、薪を割るのに役立っているが、そんな暮らしも案外悪くない。

けれどもある日のこと。

自宅兼道場の前にて倒れている子どもを拾ったことから、奇妙な縁が動きだす。

脇差しの付喪神を助けたことから、世にも奇妙な仇討ち騒動に関わることになった藤士郎。

こんこんちきちき、こんちきちん。

家内安全、無病息災、心願成就にて妖縁奇縁が来来。

巻き起こる騒動の数々。

これを解決するために奔走する狐侍の奇々怪々なお江戸物語。

戯作者になりたい ――物書き若様辻蔵之介覚え書――

加賀美優

歴史・時代

小普請の辻蔵之介は戯作者を目指しているが、どうもうまくいかない。持ち込んでも、書肆に断られてしまう。役目もなく苦しい立場に置かれた蔵之介は、友人の紹介で、町の騒動を解決していくのであるが、それが意外な大事件につながっていく。

信忠 ~“奇妙”と呼ばれた男~

佐倉伸哉

歴史・時代

その男は、幼名を“奇妙丸”という。人の名前につけるような単語ではないが、名付けた父親が父親だけに仕方がないと思われた。

父親の名前は、織田信長。その男の名は――織田信忠。

稀代の英邁を父に持ち、その父から『天下の儀も御与奪なさるべき旨』と認められた。しかし、彼は父と同じ日に命を落としてしまう。

明智勢が本能寺に殺到し、信忠は京から脱出する事も可能だった。それなのに、どうして彼はそれを選ばなかったのか? その決断の裏には、彼の辿って来た道が関係していた――。

◇この作品は『小説家になろう(https://ncode.syosetu.com/n9394ie/)』『カクヨム(https://kakuyomu.jp/works/16818093085367901420)』でも同時掲載しています◇

忍者同心 服部文蔵

大澤伝兵衛

歴史・時代

八代将軍徳川吉宗の時代、服部文蔵という武士がいた。

服部という名ではあるが有名な服部半蔵の血筋とは一切関係が無く、本人も忍者ではない。だが、とある事件での活躍で有名になり、江戸中から忍者と話題になり、評判を聞きつけた町奉行から同心として採用される事になる。

忍者同心の誕生である。

だが、忍者ではない文蔵が忍者と呼ばれる事を、伊賀、甲賀忍者の末裔たちが面白く思わず、事あるごとに文蔵に喧嘩を仕掛けて来る事に。

それに、江戸を騒がす数々の事件が起き、どうやら文蔵の過去と関りが……

東洋大快人伝

三文山而

歴史・時代

薩長同盟に尽力し、自由民権運動で活躍した都道府県といえば、有名どころでは高知県、マイナーどころでは福岡県だった。

特に頭山満という人物は自由民権運動で板垣退助・植木枝盛の率いる土佐勢と主導権を奪い合い、伊藤博文・桂太郎といった明治の元勲たちを脅えさせ、大政翼賛会に真っ向から嫌がらせをして東条英機に手も足も出させなかった。

ここにあるのはそんな彼の生涯とその周辺を描くことで、幕末から昭和までの日本近代史を裏面から語る話である。

なろう・アルファポリス・カクヨム・マグネットに同一内容のものを投稿します。

楽毅 大鵬伝

松井暁彦

歴史・時代

舞台は中国戦国時代の最中。

誰よりも高い志を抱き、民衆を愛し、泰平の世の為、戦い続けた男がいる。

名は楽毅《がくき》。

祖国である、中山国を少年時代に、趙によって奪われ、

在野の士となった彼は、燕の昭王《しょうおう》と出逢い、武才を開花させる。

山東の強国、斉を圧倒的な軍略で滅亡寸前まで追い込み、

六か国合従軍の総帥として、斉を攻める楽毅。

そして、母国を守ろうと奔走する、田単《でんたん》の二人の視点から描いた英雄譚。

複雑な群像劇、中国戦国史が好きな方はぜひ!

イラスト提供 祥子様

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる