44 / 65

四十二 じょんがら、海を渡る

しおりを挟む

じょんがら、うみをわたる

ニシンの出稼ぎ漁師の帰郷が落ち着き始める六月。その二十二日のことであった。

夏至を過ぎ、少し汗ばむほどの陽気で、夜になっても熱が残り、それでも山から降りてくる、春の名残の風が心地よく、旅籠の裏庭を通ってくる。

清兵衛は、裏庭に面した縁側での演奏をタキゾウに提案したのだった。

魚油の行灯が二つ掛けられ、ほどよい灯りの明暗が縁側と、庭の木々に落ちていた。

初めは、どこからともなく聞こえてくる三味線を聞きながら夕餉の膳に箸を運んでいた泊り客らも、そのうちに戸を開け放ち、夕涼みに縁側に出てきた。それで初めて、一人の坊様芸子が、観客のない座を開いている事を知る。

師匠から習った端唄も、間違いなく、タキゾウの芸として身についている。

それが、なかなかどうして、艶のある調べであった。

調子は、三下り。

声はすれども

すがたは見えぬ

木のまがくれの

ほととぎす

声聞きヤ

お顔が見たくなる

一人、また一人と、縁側に人が出来てきては、ひとしきり聴き、また部屋に戻る。

そのうちに、近くまで来て、座って聴く者があった。

「いいなあ、兄さん。明日の晩は、一つ、私の部屋にきてくれないか」

男の声だった。訛りの少ないきれいな日本語。そう言って、彼はお札をタキゾウの襟元に差し込んだ。

「ああ、すまね。どうもっす。お客さんは」

「松村と言ってもらえれば。女将に話しておくから」

タキゾウが再び頭を下げるのも待たずに、男は部屋に戻ったようだった。

はたして、その次の夜。

「勝太郎さんは、持ち唄も多いし、何でも演れるから、凄いねえ」

「いえいえ、まだまだ修行の身ですて」

「そういう、うぬぼれが無いところがまた良いね。さあ、もう一杯やってください」

男が、盃に酒を注いで、タキゾウの手に持たせる。

「は、すまねっす」

「勝太郎さん、そのお、その修業ついでと言ってはなんですが、函館に来ないかい」

男は本題に入る。

男はあらためて、松村長一郎と名乗った。

出稼ぎ漁師の、請負師を生業にしていた。しかし、この頃では、それだけに飽き足らず、また別の儲け口を考えていた。

ニシン漁は三月から五月が盛りで、それが過ぎてしまえば、松村の仕事は落ち着く。

ところが、ニシン漁で儲けた漁師たちは、漁期が過ぎても羽振りが良かった。

手っ取り早い使いみちは、もちろん酒と女なのだが、そうじゃない者も多い。彼らは時に、最近ちらほらと出来始めた芝居小屋に足を運ぶ。好きな者たちは、出し物が演っていれば、毎晩のように通う。

松村もそっちの方が嫌いではなく、最初は観客として通ったものだったが、ふと思いついた事があった。

芝居なら大概は、一座で活動する。しかし、一人芸も居て、彼らは八人芸や唄をピンで演る。一人だから、どうしたって幕間にちょっと、箸休め的な芸になるわけで、小屋では脇役的な存在だ。

(彼らを束ねて一座にし、巡業したら金になる)

松村はそう考えた。

考えていた矢先に、タキゾウの芸に出会ったというわけである。まさに「渡りに船」を地で行くような巡り合わせであった。

けれども、タキゾウにしてみれば、急に函館に、と言われてもどうしたものやらであった。

「それは、どったわげだがっす」

「函館の芝居小屋で演ってみないか。勝太郎さんの芸をさ」

「芝居小屋どいうのは」

理解に戸惑っているタキゾウに、男は一気に話し出した。

「芝居の一座代わる代わる出て、芝居をやってみせる場だけど、客、そうだな、五十人から詰め込めば百人ぐらいは入る。一人から木戸銭を、だいたい四銭とるから、一回あたり二円以上の売上だ。そこで、どう演るかは工夫必要だが、前座として演っても一月も演れば、まとまった金になる。それに、勝太郎さんも知ってるべけど、北は今、民謡流行りで、唄自慢も多くいる。その人らと勝太郎さんを組み合わせて、一人一銭から二銭にしても、それなりの売上になる」

まくし立てられ、タキゾウには金の計算はよく分からないが、それでも、大勢の客の前で、唄自慢と自分が演る、と想像するだけで、ゾクゾクと、心が久々にジャワメくのを感じた。

「それは・・・」

「まあ、急に言われても良く分からないべから、少し考えてみてくれねえか。ところで、勝太郎さんの家は」

話せば、この後何日か掛けて、長一郎は津軽の村々を回って、出稼ぎの若者らを探して歩くということであった。もちろん、十三村、金木村など、岩木川沿いの村にも行くと言う。ちょうどタキゾウも、もうすぐ巡業を終え、実家に戻る。

それならば、と、二人は七月の中頃、十三で落ち合うことにしたのだった。

これで、考える時は出来たと思うタキゾウだったが、逆にそうなったことで迷う心も多くなった。

タキゾウの家では、母は少しの心配を見せたが父親は賛成であった。

師匠のハマは賛成、タケは反対であった。

「トヨ兄さん、せっかく鰺ヶ沢で演れるようになったんだーすけ、何もそんげな遠うまで行かんでもいいのでねえか」

「それも、そうなんだよな」

ハマは、それでも推す。

「まあ、命取られることはねえすけ」

最後は、蒔田のイタコに見てもらうが、イタコの口寄せも、命は大丈夫、金に気をつけろ、という結果だった。

この占いを境に、タケも賛成に傾いたのだった。

そういうわけで、タキゾウは函館行きを決心するのであった。

函館巡業。

これはタキゾウにとって、様々な思いをひっくるめて、ゾクゾクと心が騒ぐ。

海を越えた北の地で、大勢の見知らぬ客の前で演奏するのである。しかも演る場所は、屋外ではない。劇場の舞台なのである。

芝居小屋に行ったこともないタキゾウだったが、想像するだけでジャワメく。

稽古に力が入る。

やがて、約束どおり、松村長一郎からの繋ぎが佐渡屋利兵衛を通して、タキゾウに届いた。長一郎は能登屋に逗留している、と云う。

それで、トントン拍子に話は決まり、タキゾウは、長一郎の帰りの船に同乗して北海道に渡ることになったのであった。

特に、契約などを交わしたわけではなかった。目処は二月。上手く行かなければ戻ってくればいい。その程度の取り決めである。

そこはタキゾウも頓着しない。儲けではなく、経験、修行だと考えていた。仮に想い通りに行かなくても、それは世の常なのである。

七月の二十九日、タキゾウは松村長一郎と共に再び鰺ヶ沢に向かって十三湊を出た。そしてついに、八月一日、タキゾウは、北前船に乗り込んだ。

タキゾウは初めて海を渡った。

それはつまるところ、「津軽じょんがら節」が海を渡ったということを意味する。

奇しくも、その日は、日本政府が清に宣戦布告した日であった。

明治二十七年(一八九四年)のことである。

ニシンの出稼ぎ漁師の帰郷が落ち着き始める六月。その二十二日のことであった。

夏至を過ぎ、少し汗ばむほどの陽気で、夜になっても熱が残り、それでも山から降りてくる、春の名残の風が心地よく、旅籠の裏庭を通ってくる。

清兵衛は、裏庭に面した縁側での演奏をタキゾウに提案したのだった。

魚油の行灯が二つ掛けられ、ほどよい灯りの明暗が縁側と、庭の木々に落ちていた。

初めは、どこからともなく聞こえてくる三味線を聞きながら夕餉の膳に箸を運んでいた泊り客らも、そのうちに戸を開け放ち、夕涼みに縁側に出てきた。それで初めて、一人の坊様芸子が、観客のない座を開いている事を知る。

師匠から習った端唄も、間違いなく、タキゾウの芸として身についている。

それが、なかなかどうして、艶のある調べであった。

調子は、三下り。

声はすれども

すがたは見えぬ

木のまがくれの

ほととぎす

声聞きヤ

お顔が見たくなる

一人、また一人と、縁側に人が出来てきては、ひとしきり聴き、また部屋に戻る。

そのうちに、近くまで来て、座って聴く者があった。

「いいなあ、兄さん。明日の晩は、一つ、私の部屋にきてくれないか」

男の声だった。訛りの少ないきれいな日本語。そう言って、彼はお札をタキゾウの襟元に差し込んだ。

「ああ、すまね。どうもっす。お客さんは」

「松村と言ってもらえれば。女将に話しておくから」

タキゾウが再び頭を下げるのも待たずに、男は部屋に戻ったようだった。

はたして、その次の夜。

「勝太郎さんは、持ち唄も多いし、何でも演れるから、凄いねえ」

「いえいえ、まだまだ修行の身ですて」

「そういう、うぬぼれが無いところがまた良いね。さあ、もう一杯やってください」

男が、盃に酒を注いで、タキゾウの手に持たせる。

「は、すまねっす」

「勝太郎さん、そのお、その修業ついでと言ってはなんですが、函館に来ないかい」

男は本題に入る。

男はあらためて、松村長一郎と名乗った。

出稼ぎ漁師の、請負師を生業にしていた。しかし、この頃では、それだけに飽き足らず、また別の儲け口を考えていた。

ニシン漁は三月から五月が盛りで、それが過ぎてしまえば、松村の仕事は落ち着く。

ところが、ニシン漁で儲けた漁師たちは、漁期が過ぎても羽振りが良かった。

手っ取り早い使いみちは、もちろん酒と女なのだが、そうじゃない者も多い。彼らは時に、最近ちらほらと出来始めた芝居小屋に足を運ぶ。好きな者たちは、出し物が演っていれば、毎晩のように通う。

松村もそっちの方が嫌いではなく、最初は観客として通ったものだったが、ふと思いついた事があった。

芝居なら大概は、一座で活動する。しかし、一人芸も居て、彼らは八人芸や唄をピンで演る。一人だから、どうしたって幕間にちょっと、箸休め的な芸になるわけで、小屋では脇役的な存在だ。

(彼らを束ねて一座にし、巡業したら金になる)

松村はそう考えた。

考えていた矢先に、タキゾウの芸に出会ったというわけである。まさに「渡りに船」を地で行くような巡り合わせであった。

けれども、タキゾウにしてみれば、急に函館に、と言われてもどうしたものやらであった。

「それは、どったわげだがっす」

「函館の芝居小屋で演ってみないか。勝太郎さんの芸をさ」

「芝居小屋どいうのは」

理解に戸惑っているタキゾウに、男は一気に話し出した。

「芝居の一座代わる代わる出て、芝居をやってみせる場だけど、客、そうだな、五十人から詰め込めば百人ぐらいは入る。一人から木戸銭を、だいたい四銭とるから、一回あたり二円以上の売上だ。そこで、どう演るかは工夫必要だが、前座として演っても一月も演れば、まとまった金になる。それに、勝太郎さんも知ってるべけど、北は今、民謡流行りで、唄自慢も多くいる。その人らと勝太郎さんを組み合わせて、一人一銭から二銭にしても、それなりの売上になる」

まくし立てられ、タキゾウには金の計算はよく分からないが、それでも、大勢の客の前で、唄自慢と自分が演る、と想像するだけで、ゾクゾクと、心が久々にジャワメくのを感じた。

「それは・・・」

「まあ、急に言われても良く分からないべから、少し考えてみてくれねえか。ところで、勝太郎さんの家は」

話せば、この後何日か掛けて、長一郎は津軽の村々を回って、出稼ぎの若者らを探して歩くということであった。もちろん、十三村、金木村など、岩木川沿いの村にも行くと言う。ちょうどタキゾウも、もうすぐ巡業を終え、実家に戻る。

それならば、と、二人は七月の中頃、十三で落ち合うことにしたのだった。

これで、考える時は出来たと思うタキゾウだったが、逆にそうなったことで迷う心も多くなった。

タキゾウの家では、母は少しの心配を見せたが父親は賛成であった。

師匠のハマは賛成、タケは反対であった。

「トヨ兄さん、せっかく鰺ヶ沢で演れるようになったんだーすけ、何もそんげな遠うまで行かんでもいいのでねえか」

「それも、そうなんだよな」

ハマは、それでも推す。

「まあ、命取られることはねえすけ」

最後は、蒔田のイタコに見てもらうが、イタコの口寄せも、命は大丈夫、金に気をつけろ、という結果だった。

この占いを境に、タケも賛成に傾いたのだった。

そういうわけで、タキゾウは函館行きを決心するのであった。

函館巡業。

これはタキゾウにとって、様々な思いをひっくるめて、ゾクゾクと心が騒ぐ。

海を越えた北の地で、大勢の見知らぬ客の前で演奏するのである。しかも演る場所は、屋外ではない。劇場の舞台なのである。

芝居小屋に行ったこともないタキゾウだったが、想像するだけでジャワメく。

稽古に力が入る。

やがて、約束どおり、松村長一郎からの繋ぎが佐渡屋利兵衛を通して、タキゾウに届いた。長一郎は能登屋に逗留している、と云う。

それで、トントン拍子に話は決まり、タキゾウは、長一郎の帰りの船に同乗して北海道に渡ることになったのであった。

特に、契約などを交わしたわけではなかった。目処は二月。上手く行かなければ戻ってくればいい。その程度の取り決めである。

そこはタキゾウも頓着しない。儲けではなく、経験、修行だと考えていた。仮に想い通りに行かなくても、それは世の常なのである。

七月の二十九日、タキゾウは松村長一郎と共に再び鰺ヶ沢に向かって十三湊を出た。そしてついに、八月一日、タキゾウは、北前船に乗り込んだ。

タキゾウは初めて海を渡った。

それはつまるところ、「津軽じょんがら節」が海を渡ったということを意味する。

奇しくも、その日は、日本政府が清に宣戦布告した日であった。

明治二十七年(一八九四年)のことである。

0

お気に入りに追加

10

あなたにおすすめの小説

信忠 ~“奇妙”と呼ばれた男~

佐倉伸哉

歴史・時代

その男は、幼名を“奇妙丸”という。人の名前につけるような単語ではないが、名付けた父親が父親だけに仕方がないと思われた。

父親の名前は、織田信長。その男の名は――織田信忠。

稀代の英邁を父に持ち、その父から『天下の儀も御与奪なさるべき旨』と認められた。しかし、彼は父と同じ日に命を落としてしまう。

明智勢が本能寺に殺到し、信忠は京から脱出する事も可能だった。それなのに、どうして彼はそれを選ばなかったのか? その決断の裏には、彼の辿って来た道が関係していた――。

◇この作品は『小説家になろう(https://ncode.syosetu.com/n9394ie/)』『カクヨム(https://kakuyomu.jp/works/16818093085367901420)』でも同時掲載しています◇

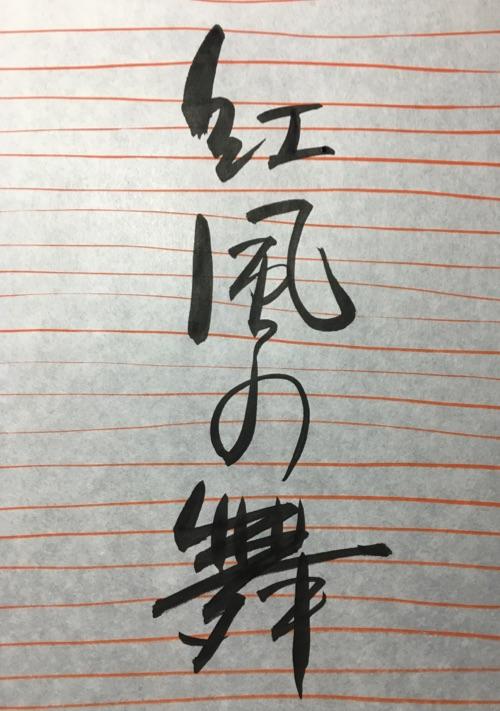

紅風の舞(べにかぜのまい)

鈴木 了馬

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

北宮純 ~祖国無き戦士~

水城洋臣

歴史・時代

三国時代を統一によって終わらせた晋(西晋)は、八王の乱と呼ばれる内紛で内部から腐り、異民族である匈奴によって滅ぼされた。

そんな匈奴が漢王朝の正統後継を名乗って建国した漢(匈奴漢)もまた、僅か十年で崩壊の時を迎える。

そんな時代に、ただ戦場を駆けて死ぬ事を望みながらも、二つの王朝の滅亡を見届けた数奇な運命の将がいた。

その名は北宮純。

漢民族消滅の危機とまで言われた五胡十六国時代の始まりを告げる戦いを、そんな彼の視点から描く。

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

狐侍こんこんちき

月芝

歴史・時代

母は出戻り幽霊。居候はしゃべる猫。

父は何の因果か輪廻の輪からはずされて、地獄の官吏についている。

そんな九坂家は由緒正しいおんぼろ道場を営んでいるが、

門弟なんぞはひとりもいやしない。

寄りつくのはもっぱら妙ちきりんな連中ばかり。

かような家を継いでしまった藤士郎は、狐面にていつも背を丸めている青瓢箪。

のんびりした性格にて、覇気に乏しく、およそ武士らしくない。

おかげでせっかくの剣の腕も宝の持ち腐れ。

もっぱら魚をさばいたり、薪を割るのに役立っているが、そんな暮らしも案外悪くない。

けれどもある日のこと。

自宅兼道場の前にて倒れている子どもを拾ったことから、奇妙な縁が動きだす。

脇差しの付喪神を助けたことから、世にも奇妙な仇討ち騒動に関わることになった藤士郎。

こんこんちきちき、こんちきちん。

家内安全、無病息災、心願成就にて妖縁奇縁が来来。

巻き起こる騒動の数々。

これを解決するために奔走する狐侍の奇々怪々なお江戸物語。

夢の終わり ~蜀漢の滅亡~

久保カズヤ

歴史・時代

「───────あの空の極みは、何処であろうや」

三国志と呼ばれる、戦国時代を彩った最後の英雄、諸葛亮は五丈原に沈んだ。

蜀漢の皇帝にして、英雄「劉備」の血を継ぐ「劉禅」

最後の英雄「諸葛亮」の志を継いだ「姜維」

── 天下統一

それを志すには、蜀漢はあまりに小さく、弱き国である。

国を、民を背負い、後の世で暗君と呼ばれることになる劉禅。

そして、若き天才として国の期待を一身に受ける事になった姜維。

二人は、沈みゆく祖国の中で、何を思い、何を目指し、何に生きたのか。

志は同じであっても、やがてすれ違い、二人は、離れていく。

これは、そんな、覚めゆく夢を描いた、寂しい、物語。

【 毎日更新 】

【 表紙は hidepp(@JohnnyHidepp) 様に描いていただきました 】

混血の守護神

篠崎流

歴史・時代

まだ歴史の記録すら曖昧な時代の日本に生まれた少女「円(まどか)」事故から偶然、大陸へ流される。

皇帝の不死の秘薬の実験体にされ、猛毒を飲まされ死にかけた彼女を救ったのは神様を自称する子供だった、交換条件で半不死者と成った彼女の、決して人の記録に残らない永久の物語。 一応世界史ベースですが完全に史実ではないです

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる