41 / 65

三十九 二人の襲名

しおりを挟む

ふたりのしゅうめい

利兵衛は、ほとんど二つ返事で「襲名の座」について快諾をした。

それもそのはずで、あの祭りの座以来、またああいう催し物は無いのか、という声が寄り合いで出るほどの人気であるし、これをきっかけに周辺の農村の富農たちの評判になれば、それに伴い来客も増え、町家全体の盛り上がりに繋がることも期待できるからだ。

「春がら縁起がいごどだ」

日取りは、正月十三日(明治二十六年、一八九三年)、金曜日に決まった。

これは忙しくなる、とにわかに気合いが入るハマであった。

あと三ヶ月と少ししかない。それに加えてサエに贈る「正月ゴザ」を織る予定だったし、出荷用に佐渡屋から依頼されている海産物用の筵もある。

しかし、どれもすべてハマには喜びであった。

娘と、縁あって引き受けた弟子、二人の大事な門出の祝いなのだから。

「演目は、おっしょうさんにお任せすます」

タケもタキゾウの意見に異存はなかった。

そもそも、襲名の儀式をどうするのかを知らない二人だ。

もっとも、流儀にこだわる必要もなく、ハマが決めれば良いだけなのだが。

「分かった。任せてもらうよ」

それも、師匠冥利に尽きる、というものである。

「あと、タキゾウ。新しい着物、用意できるか」

「ああ、そいだば、母っちゃがもう準備はずめでら」

「ほう、タキゾウのおかっちゃらしいな」

豊川家の人々もまた、沸き立っていた。

目が見えない息子のただの道楽、と、どちらかと言えば後ろ向きだったタキゾウの三味線が、由緒正しい本職となるとは、タキゾウの親兄弟、親戚にしてみれば、予想もしていないことであり、まさに瓢箪から駒であった。

「タケの着物は、私が名替えの時に着たもの仕立て直せばいいすけ。縫子さんのこと、今度、本館に行った時に女将さんに聞いてみるかね」

それは、赤地で、白黃の花輪模様、そして大ぶりの笹を金糸で駒繍した着物であった。笹模様は「立身出世」の願いを込めた柄だ。

これで、当日までの準備の段取りが一つ一つ決まっていった。

そして最後に、一番大事な事がハマに残された。

名付けである。

しかし、目の見えないハマにとって、これが一番難しい。あれこれ字を探すことが出来ないからだ。

それでも、焦ることはなかった。時が許す限り、考えれば良い。それに、こういうものは自然に思い浮かぶものかもしれない。そう思うハマであった。

このような忙しさの中、津軽の秋は駆け足で過ぎていき、初雪の降る十一月となった。

佐渡屋別館では、一番早起きはタケで、まだ真っ暗なうちに起きて、竈の火を熾す。利兵衛とハマは、だいたい同じような時間に起きるのだが、それは、朝御飯が出来上がる時分である。

利兵衛は神棚をやり。玄関、表を掃き掃除。隣近所、朝の往来の人々と挨拶を交わす。

ハマは、神棚に挨拶をして、その後、自分たちの寝間兼居間にある簡易の仏壇でお経をあげる。

その後、揃って朝餉である。

それが済むと、利兵衛は本館へ。ハマは機小屋へ行き、仕事の準備にかかる。

タケは台所の後片付け、掃除、洗濯である。

いつもと変わらない生活である。

しかし、そんな中でも、ハマの心のどこかに、常に弟子二人の名前のことが付いて回る。

(どんげな名が良いだろうか)

それは、考えるというよりは問いかけだった。

神様に、仏様に、それと機や織りかけの筵に。

そのうちに、答えてくれるだろう、と。

こうして朝の一刻は過ぎて、そのうちにタキゾウがやってくる。

襲名を控え、稽古には一層熱が入るタキゾウであった。

「おはよごす」

よく通る声で、玄関を入るから、機小屋のハマにもその声が届く。

「おはようござんす」

タケが出迎え、自らも稽古の準備に入る。

ハマは、機織りの区切りを付けに入る。

二人の弟子の準備が整った頃に、師匠のハマがやってくる。

糸を調弦しながら、ハマが今日の稽古の進め方の話をする。

「名替えの最後の演目は、三人で演ろうて思う。やはり、ここは、『十三の砂山』だて思うども、どうかね」

「はい、おっしょうさん。いど思います」

「はい、私も良いて思います」

これで、トリの演目が決まった。

「そうだね、代わる代わるに唄うのも、調子が違うし、形も良ねえすけ、唄はタケ一人。私とトヨが三味線が良いかね」

「はい」

「そしたらタケ、おめの調子くれんかね」

まずは、タケの唄を聴いて、調子を合わせるところからだった。

「はい」

十三の砂山ナーヤーエ

米ならよかろナー

西の弁財衆にゃエー

ただ積ましょ ただ積ましょ ただ積ましょ

(ほんと、タケの声は、おかっちゃの声に似てる)

ハマは改めて、そう思いなから、糸を調弦する。

タキゾウはというと、またハマとは違った意味で感心する。

(やっぱり、おタケぢゃんの唄で組みで)

やはり、組で演りたいのは、タケであるのだ。そう願うほどに、タキゾウはタケの声、唄に惚れ込んでいるのだった。

普段から、この三人で稽古を積んできただけに、「十三の砂山」はすぐに形となっていった。

そして、十一月も半ばになり、ハマはそれぞれの名替えの演目を決めていった。

「やはり、トヨは、ジョンガラだね」

「はい、分がったっす」

「うん、最初の口上の文句は、何か名替えにふさわしいもの考えてみて。それと前弾きもな」

「はい」

自然に返事に力が入る。

ここが最大の肝である。タキゾウは勢い身の引き締まる思いだった。

「タケのほうは、何が良いか、済まねえども、思いつかねえ。何が良いかね」

基本的なものは、だいたい教えてきたハマだったが、考えれば考えるほど、これだ、というもの無いのが、正直なところだ。

(この際、本人に訊いてみるか)

それも、修行の一つであろう、とハマは敢えてタケに考えさせたのである。

タケは予想外な反応を見せた。

「おとっちゃが好きだった唄。それを演りたい、と思います」

「お前・・・」

(ずっと、そんなん思うたったのか)

「それは、おかっちゃ、おっしょうさんしか知らねえすけ」

「それはな、なんだろう・・・」

ハマは、言いよどんだ。それは、春治が好きだった唄に想いをはせていたわけではなく、タケが言ったことに驚いて、言葉を失ったせいだった。

「おとっちゃは、唄聴くのが好きだった、という話は、昔聞いたことがあるども、何が好きだったか、聞いたことがねえすけ」

ハマの動揺をよそに、タケは更に訊き返した。

「どうだったかね」

ハマは、今度は、気を取り戻して、記憶を辿った。

しかし、いざ、想い起こそうとすると、分からなかった。というより、春治はどういう唄でも好きだったというのが正確だった。

「何でも、好きだったすけね」

ここで、意外にも、タキゾウが口を挟んだ。

「そったごどは無ぇ。好ぎな唄はあったはずだっす」

その声のお陰で、ハマの頭に、ある唄が思い浮かんだ。

「うん・・・汐汲、かね」

「しおくみ」

タケが訊き返す。

(この唄、良い唄だなあ)

そう確かに言った、春治の声が急に脳裏に浮かんだのであった。

それが答えだ。

「でも、あれは・・・」

(タケの技量では、まだ無理だ)

そんなハマの逡巡にタケは構わず、言い放った。

「汐汲、演ります」

本人が決めたことに、ハマが今更、やっぱり自分が決める、とは言い直せなかった。

しかも、時が無いのである。

ところが、結局、タケはこれを習得してのけるのである。

通常の覚え方では時間的に無理であった。そのため、タケは覚え方も自ら考案する。

最初、ハマの唄をタケが聴き、石盤にろう石で書き取る。書き取ったところまでを、何度も練習する。そして、次を聞き取り、石盤に書いて、何度も練習する。稽古でないときも、家事の合間に石盤を見返す。そうすれば、稽古の時間以外も活用できるわけだ。

こういうことも、タケが小学校に通ったからできることなのであった。

すべてが、この時のために続いてきた。ハマにはそう思えてならなかった。

そして今、タケは、亡き父、春治のために、日々、何時も欠かさず唄を習得している。

まるで、春治にそれを聴かせるためであるかのように。

その稽古の日々の中で、ハマの脳裏に、自然にタケの芸名が浮かんだ。

これしか無い、と決心するのだった。

十二月、サエへの「正月ゴザ」は、都合五枚完成し、タケが文を付けて、船便で送られた。

そして、襲名披露への準備は大詰めを迎える。

利兵衛は、ほとんど二つ返事で「襲名の座」について快諾をした。

それもそのはずで、あの祭りの座以来、またああいう催し物は無いのか、という声が寄り合いで出るほどの人気であるし、これをきっかけに周辺の農村の富農たちの評判になれば、それに伴い来客も増え、町家全体の盛り上がりに繋がることも期待できるからだ。

「春がら縁起がいごどだ」

日取りは、正月十三日(明治二十六年、一八九三年)、金曜日に決まった。

これは忙しくなる、とにわかに気合いが入るハマであった。

あと三ヶ月と少ししかない。それに加えてサエに贈る「正月ゴザ」を織る予定だったし、出荷用に佐渡屋から依頼されている海産物用の筵もある。

しかし、どれもすべてハマには喜びであった。

娘と、縁あって引き受けた弟子、二人の大事な門出の祝いなのだから。

「演目は、おっしょうさんにお任せすます」

タケもタキゾウの意見に異存はなかった。

そもそも、襲名の儀式をどうするのかを知らない二人だ。

もっとも、流儀にこだわる必要もなく、ハマが決めれば良いだけなのだが。

「分かった。任せてもらうよ」

それも、師匠冥利に尽きる、というものである。

「あと、タキゾウ。新しい着物、用意できるか」

「ああ、そいだば、母っちゃがもう準備はずめでら」

「ほう、タキゾウのおかっちゃらしいな」

豊川家の人々もまた、沸き立っていた。

目が見えない息子のただの道楽、と、どちらかと言えば後ろ向きだったタキゾウの三味線が、由緒正しい本職となるとは、タキゾウの親兄弟、親戚にしてみれば、予想もしていないことであり、まさに瓢箪から駒であった。

「タケの着物は、私が名替えの時に着たもの仕立て直せばいいすけ。縫子さんのこと、今度、本館に行った時に女将さんに聞いてみるかね」

それは、赤地で、白黃の花輪模様、そして大ぶりの笹を金糸で駒繍した着物であった。笹模様は「立身出世」の願いを込めた柄だ。

これで、当日までの準備の段取りが一つ一つ決まっていった。

そして最後に、一番大事な事がハマに残された。

名付けである。

しかし、目の見えないハマにとって、これが一番難しい。あれこれ字を探すことが出来ないからだ。

それでも、焦ることはなかった。時が許す限り、考えれば良い。それに、こういうものは自然に思い浮かぶものかもしれない。そう思うハマであった。

このような忙しさの中、津軽の秋は駆け足で過ぎていき、初雪の降る十一月となった。

佐渡屋別館では、一番早起きはタケで、まだ真っ暗なうちに起きて、竈の火を熾す。利兵衛とハマは、だいたい同じような時間に起きるのだが、それは、朝御飯が出来上がる時分である。

利兵衛は神棚をやり。玄関、表を掃き掃除。隣近所、朝の往来の人々と挨拶を交わす。

ハマは、神棚に挨拶をして、その後、自分たちの寝間兼居間にある簡易の仏壇でお経をあげる。

その後、揃って朝餉である。

それが済むと、利兵衛は本館へ。ハマは機小屋へ行き、仕事の準備にかかる。

タケは台所の後片付け、掃除、洗濯である。

いつもと変わらない生活である。

しかし、そんな中でも、ハマの心のどこかに、常に弟子二人の名前のことが付いて回る。

(どんげな名が良いだろうか)

それは、考えるというよりは問いかけだった。

神様に、仏様に、それと機や織りかけの筵に。

そのうちに、答えてくれるだろう、と。

こうして朝の一刻は過ぎて、そのうちにタキゾウがやってくる。

襲名を控え、稽古には一層熱が入るタキゾウであった。

「おはよごす」

よく通る声で、玄関を入るから、機小屋のハマにもその声が届く。

「おはようござんす」

タケが出迎え、自らも稽古の準備に入る。

ハマは、機織りの区切りを付けに入る。

二人の弟子の準備が整った頃に、師匠のハマがやってくる。

糸を調弦しながら、ハマが今日の稽古の進め方の話をする。

「名替えの最後の演目は、三人で演ろうて思う。やはり、ここは、『十三の砂山』だて思うども、どうかね」

「はい、おっしょうさん。いど思います」

「はい、私も良いて思います」

これで、トリの演目が決まった。

「そうだね、代わる代わるに唄うのも、調子が違うし、形も良ねえすけ、唄はタケ一人。私とトヨが三味線が良いかね」

「はい」

「そしたらタケ、おめの調子くれんかね」

まずは、タケの唄を聴いて、調子を合わせるところからだった。

「はい」

十三の砂山ナーヤーエ

米ならよかろナー

西の弁財衆にゃエー

ただ積ましょ ただ積ましょ ただ積ましょ

(ほんと、タケの声は、おかっちゃの声に似てる)

ハマは改めて、そう思いなから、糸を調弦する。

タキゾウはというと、またハマとは違った意味で感心する。

(やっぱり、おタケぢゃんの唄で組みで)

やはり、組で演りたいのは、タケであるのだ。そう願うほどに、タキゾウはタケの声、唄に惚れ込んでいるのだった。

普段から、この三人で稽古を積んできただけに、「十三の砂山」はすぐに形となっていった。

そして、十一月も半ばになり、ハマはそれぞれの名替えの演目を決めていった。

「やはり、トヨは、ジョンガラだね」

「はい、分がったっす」

「うん、最初の口上の文句は、何か名替えにふさわしいもの考えてみて。それと前弾きもな」

「はい」

自然に返事に力が入る。

ここが最大の肝である。タキゾウは勢い身の引き締まる思いだった。

「タケのほうは、何が良いか、済まねえども、思いつかねえ。何が良いかね」

基本的なものは、だいたい教えてきたハマだったが、考えれば考えるほど、これだ、というもの無いのが、正直なところだ。

(この際、本人に訊いてみるか)

それも、修行の一つであろう、とハマは敢えてタケに考えさせたのである。

タケは予想外な反応を見せた。

「おとっちゃが好きだった唄。それを演りたい、と思います」

「お前・・・」

(ずっと、そんなん思うたったのか)

「それは、おかっちゃ、おっしょうさんしか知らねえすけ」

「それはな、なんだろう・・・」

ハマは、言いよどんだ。それは、春治が好きだった唄に想いをはせていたわけではなく、タケが言ったことに驚いて、言葉を失ったせいだった。

「おとっちゃは、唄聴くのが好きだった、という話は、昔聞いたことがあるども、何が好きだったか、聞いたことがねえすけ」

ハマの動揺をよそに、タケは更に訊き返した。

「どうだったかね」

ハマは、今度は、気を取り戻して、記憶を辿った。

しかし、いざ、想い起こそうとすると、分からなかった。というより、春治はどういう唄でも好きだったというのが正確だった。

「何でも、好きだったすけね」

ここで、意外にも、タキゾウが口を挟んだ。

「そったごどは無ぇ。好ぎな唄はあったはずだっす」

その声のお陰で、ハマの頭に、ある唄が思い浮かんだ。

「うん・・・汐汲、かね」

「しおくみ」

タケが訊き返す。

(この唄、良い唄だなあ)

そう確かに言った、春治の声が急に脳裏に浮かんだのであった。

それが答えだ。

「でも、あれは・・・」

(タケの技量では、まだ無理だ)

そんなハマの逡巡にタケは構わず、言い放った。

「汐汲、演ります」

本人が決めたことに、ハマが今更、やっぱり自分が決める、とは言い直せなかった。

しかも、時が無いのである。

ところが、結局、タケはこれを習得してのけるのである。

通常の覚え方では時間的に無理であった。そのため、タケは覚え方も自ら考案する。

最初、ハマの唄をタケが聴き、石盤にろう石で書き取る。書き取ったところまでを、何度も練習する。そして、次を聞き取り、石盤に書いて、何度も練習する。稽古でないときも、家事の合間に石盤を見返す。そうすれば、稽古の時間以外も活用できるわけだ。

こういうことも、タケが小学校に通ったからできることなのであった。

すべてが、この時のために続いてきた。ハマにはそう思えてならなかった。

そして今、タケは、亡き父、春治のために、日々、何時も欠かさず唄を習得している。

まるで、春治にそれを聴かせるためであるかのように。

その稽古の日々の中で、ハマの脳裏に、自然にタケの芸名が浮かんだ。

これしか無い、と決心するのだった。

十二月、サエへの「正月ゴザ」は、都合五枚完成し、タケが文を付けて、船便で送られた。

そして、襲名披露への準備は大詰めを迎える。

0

お気に入りに追加

10

あなたにおすすめの小説

狐侍こんこんちき

月芝

歴史・時代

母は出戻り幽霊。居候はしゃべる猫。

父は何の因果か輪廻の輪からはずされて、地獄の官吏についている。

そんな九坂家は由緒正しいおんぼろ道場を営んでいるが、

門弟なんぞはひとりもいやしない。

寄りつくのはもっぱら妙ちきりんな連中ばかり。

かような家を継いでしまった藤士郎は、狐面にていつも背を丸めている青瓢箪。

のんびりした性格にて、覇気に乏しく、およそ武士らしくない。

おかげでせっかくの剣の腕も宝の持ち腐れ。

もっぱら魚をさばいたり、薪を割るのに役立っているが、そんな暮らしも案外悪くない。

けれどもある日のこと。

自宅兼道場の前にて倒れている子どもを拾ったことから、奇妙な縁が動きだす。

脇差しの付喪神を助けたことから、世にも奇妙な仇討ち騒動に関わることになった藤士郎。

こんこんちきちき、こんちきちん。

家内安全、無病息災、心願成就にて妖縁奇縁が来来。

巻き起こる騒動の数々。

これを解決するために奔走する狐侍の奇々怪々なお江戸物語。

旅路ー元特攻隊員の願いと希望ー

ぽんた

歴史・時代

舞台は1940年代の日本。

軍人になる為に、学校に入学した

主人公の田中昴。

厳しい訓練、激しい戦闘、苦しい戦時中の暮らしの中で、色んな人々と出会い、別れ、彼は成長します。

そんな彼の人生を、年表を辿るように物語りにしました。

※この作品は、残酷な描写があります。

※直接的な表現は避けていますが、性的な表現があります。

※「小説家になろう」「ノベルデイズ」でも連載しています。

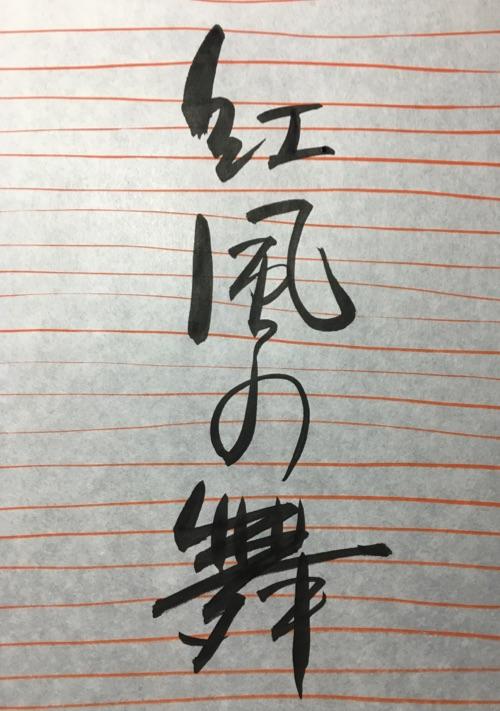

紅風の舞(べにかぜのまい)

鈴木 了馬

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

信忠 ~“奇妙”と呼ばれた男~

佐倉伸哉

歴史・時代

その男は、幼名を“奇妙丸”という。人の名前につけるような単語ではないが、名付けた父親が父親だけに仕方がないと思われた。

父親の名前は、織田信長。その男の名は――織田信忠。

稀代の英邁を父に持ち、その父から『天下の儀も御与奪なさるべき旨』と認められた。しかし、彼は父と同じ日に命を落としてしまう。

明智勢が本能寺に殺到し、信忠は京から脱出する事も可能だった。それなのに、どうして彼はそれを選ばなかったのか? その決断の裏には、彼の辿って来た道が関係していた――。

◇この作品は『小説家になろう(https://ncode.syosetu.com/n9394ie/)』『カクヨム(https://kakuyomu.jp/works/16818093085367901420)』でも同時掲載しています◇

土方歳三ら、西南戦争に参戦す

山家

歴史・時代

榎本艦隊北上せず。

それによって、戊辰戦争の流れが変わり、五稜郭の戦いは起こらず、土方歳三は戊辰戦争の戦野を生き延びることになった。

生き延びた土方歳三は、北の大地に屯田兵として赴き、明治初期を生き抜く。

また、五稜郭の戦い等で散った他の多くの男達も、史実と違えた人生を送ることになった。

そして、台湾出兵に土方歳三は赴いた後、西南戦争が勃発する。

土方歳三は屯田兵として、そして幕府歩兵隊の末裔といえる海兵隊の一員として、西南戦争に赴く。

そして、北の大地で再生された誠の旗を掲げる土方歳三の周囲には、かつての新選組の仲間、永倉新八、斎藤一、島田魁らが集い、共に戦おうとしており、他にも男達が集っていた。

(「小説家になろう」に投稿している「新選組、西南戦争へ」の加筆修正版です)

忍者同心 服部文蔵

大澤伝兵衛

歴史・時代

八代将軍徳川吉宗の時代、服部文蔵という武士がいた。

服部という名ではあるが有名な服部半蔵の血筋とは一切関係が無く、本人も忍者ではない。だが、とある事件での活躍で有名になり、江戸中から忍者と話題になり、評判を聞きつけた町奉行から同心として採用される事になる。

忍者同心の誕生である。

だが、忍者ではない文蔵が忍者と呼ばれる事を、伊賀、甲賀忍者の末裔たちが面白く思わず、事あるごとに文蔵に喧嘩を仕掛けて来る事に。

それに、江戸を騒がす数々の事件が起き、どうやら文蔵の過去と関りが……

北宮純 ~祖国無き戦士~

水城洋臣

歴史・時代

三国時代を統一によって終わらせた晋(西晋)は、八王の乱と呼ばれる内紛で内部から腐り、異民族である匈奴によって滅ぼされた。

そんな匈奴が漢王朝の正統後継を名乗って建国した漢(匈奴漢)もまた、僅か十年で崩壊の時を迎える。

そんな時代に、ただ戦場を駆けて死ぬ事を望みながらも、二つの王朝の滅亡を見届けた数奇な運命の将がいた。

その名は北宮純。

漢民族消滅の危機とまで言われた五胡十六国時代の始まりを告げる戦いを、そんな彼の視点から描く。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる