36 / 65

三十四 幻の共演

しおりを挟む

まぼろしのきょうえん

流行り病が下火になった明治二十一年、タキゾウは二十歳となり、再びハマ師匠の元へ、足繁く通う日々であった。

(独り立ぢすねばまいね)

そういう気持ちが湧き出てきて仕方がなかった。

(来年の地蔵さんでは、誰にも負げね唄披露する)

そして、稽古に稽古を重ね、その年も過ぎていったのであった。

また、雪解けの季節。

ただ、その年、岩木川が氾濫することは無かった。

その日も、朝の九時過ぎにタキゾウがハマの元に稽古にやってきた。

祭りまでは、あと、およそ二月である。

「おっしょうさん、今日は、地蔵さんの祭りで演る唄考えでほすんだっす」

この日タキゾウは、ハマの助言のもと、以下の五つに絞ったのであった。

鈴木主水

越後節

馬口説

地蔵和讃

津軽ドンガル節

「おっしょうさん、やっぱり、何が足りねんだ」

タキゾウとしては、これでは勝負にならない、と想うのであった。

「これは、勝ち負けでねえよ。ちゃんと芸が成っていれば良い話」

ハマは、そう弟子に説く。

「そうだっす。だはんでごそ、足りねんだっす」

タキゾウは食い下がる。それだけ、真剣であった。

「わかった。だったら、何が足りねえか、はっきり言うてみなせ」

タキゾウは、三味線を横に置き、姿勢を正した。

「分がったっす、はっきり言わせでもらいます。おっしょうさんの、唄足りねのだっす」

ハマは、少し考えて、思わず吹き出し、笑った。

(最初から、そのつもりで来たな)

「あははは」

「なすて、笑うんだが。おれは、真剣な話すちゅんだよ」

タキゾウはムキになった。

「演目考えてほしい、って、はじめから、そんげなつもりだったんだろ。正直に言うてみれ」

「すまねっす。そのどおりだ」

「だったら、はじめからそう言えば良いんだよ」

「はい。すまねっす」

「わかった。分かりましたよ。演りましょう」

「よす。よぐであった」

タキゾウは膝を打った。

その直後、表から「ただいま」とタケが言う声が聞こえた。

タキゾウは、調弦を始める。早速、稽古を始めるつもりらしい。

しばらく経って、タケが稽古部屋にやってきた。

「おかえり、タケ」

「おがえり、おタケぢゃん」

タケは入ってきて、座ってから言った。

「唄、聴いてほしいです。学校で習うた唄」

「ほう、どんげな唄だろうか」

「はい、唄うよ。だい二十、蛍」

ほたるのひかり、まどの雪

ふみよむ月日、重ねつつ

いつしか年も、すぎのとを

あけてぞけさは、わかれゆく・・・

それは、小学校唱歌集の第二十番目にある、スコットランド民謡「久しき昔(Auld Lang Syne)」であった。

日本の小学校の教材として、明治十四年(一八八一年)に日本語の歌詞として作詞された歌だ。後の一般的な邦題は「蛍の光」。

ハマにも、タキゾウにも、何と唄っているのかすら、歌詞の意味が分からなかった。

しかし、タキゾウは、意味よりも何よりも、タケの唄声に聴き入っていた。

透き通っていて、そして、力強かった。

その年(明治二十二年)、タケは満九歳となり、尋常小学校の四年となっていた。

高等課には進まないので、最終学年だ。

成績は良い方の部類に入っていたが、女子はユキも合わせて、三人だけで、皆、高等課には進まない。そういう時代であった。

ハマは、別の意味で感慨深く、タケの唄に聴き入っていた。

(しっかり、育ったものだ)

そう思ったが、ハマは別の事を言った。

「ほう、何言うてるか、さっぱり分からねえね」

「うん、この唱歌は、同じ学び舎で学んだ友へのお別れの唄と、先生は説明されました」

タキゾウは、その説明すら意味が分からず、別の事を考えていた。

(そうが、おタケぢゃんに唄ってもらえば良んだ)

そして、ついに川倉地蔵尊の例大祭の日がやってきた。

その年の祭りの初日は、ちょうど日曜日で、タケとクマばあさんも同行することができた。

前と同じように、蒔田湊でタキゾウと落ち合い、地蔵さんまで、瞽女の巡業のようにして向かった四人であった。

前と違うのは、人出。

朝から大勢の人が、川倉地蔵尊を目指して歩いていた。

明治六年(一八七三年)の一月に、明治新政府が、「拝み祈祷の禁止」通達を出し、川倉地蔵尊の例大祭からイタコたちが消えて、はや十六年の月日が経った。

それは、津軽のイタコに対する、実質的な廃業宣言のようなものであった。

しかし、その悲劇とは裏腹に、そのせいで、川倉地蔵の祭りは、座頭と坊様とっては腕自慢の格好の場となっていったのである。

鳥居をくぐり、参道に入ると、飴売りなどの出店が立っている。人影はなぜかまばらだった。

「あっちのほうが、にぎやかだね」

そうタケが言う前に、ハマもクマもそれに気づいている。

誰かが、三味線を弾き、唄っているのである。時折、歓声も混じっている。

「相変わらず、仁太坊さんの音はでがぇ」

歩くほどに、その音は大きくなっていき、何を唄っているかも鮮明になっていった。

「アーアッ、コラ、コラ、神原の仁太坊、昔いい男、昔いい男」

さて、さて、地蔵さんにお集まりの皆々様よ

去年の川流れは悪ぇもの流す

今年の畑は心配要らぬ

新すいものもがっぱ穫れる

この頃の仁太坊は、得意の八人芸に加えて、占い唄を唄い人気を博していた。

去年の雪解けは洪水があったが、今年は無く、田畑は心配ないだろう。畑には新しい作物も育ち、豊作となるだろう、と唄っているのだった。

「占い」は禁止されている例大祭であった。依然、イタコの姿は無い。しかし、唄は別、誰にも咎められない。そういう、仁太坊の魂胆であった。

唄に混じって占う、仁太坊の芸は方方の祭りで人気であり、この川倉地蔵例大祭でも人垣を作っているのであった。

「今年は豊作だど。良ぐであった、良ぐであった」

参拝客は、仁太坊の占いを土産に帰っていった。

他の坊様や座頭も、出店の合間に立って、ちらほら芸を演っていたが、仁太坊には到底敵うものではなかった。

「先に、お参りだ」

そうハマが諌め、一行は本堂に向かった。

参道とは一線を画して、本堂と、その左から「賽の河原」に続く下り道は、霊験に満たされていた。

「タケ、おとっちゃにお参りしていかんかね」

「うん」

逸る気持ちを沈め、タキゾウもしっかりとお参りをし、賽の河原では、初めて亡き弟の為に石を詰んだ。

「さあ、演りますよ、トヨ」

参道に戻ったハマが、タキゾウにけしかけた。

これには、タキゾウもはっとして我に返る。

「演りますか」

さらに。

「景気付けに、順番変えて、ドンガラ節から行くよ」

さすがに、これには慌てたタキゾウであったが、師匠には逆らえない。

仁太坊に敬意を表して、鳥居に近い場所に陣取った、ハマとタキゾウは、急ぎ調弦に入った。

古式ゆかしい、芸姑の三味線。

そして、仁太坊流を勝手に拝借した、タキゾウの太棹三味線。

この二丁三味線の共演であった。

川倉地蔵尊では、初めて見る形である。

瞽女、盲芸姑と坊様。

「ドン、ドン、ドン、トン、トン、ト、トン、テン、テン、テン」

「はい、行きますよ。ソレッ、ハッ」

ハマが声を掛けた。

「ドン、ド、トンテン、トツルロヅンツウンドン、ド、トンテン、トツルロヅンツウン・・・」

前弾き。

いつ、それを練習したのか、ハマはタキゾウにピッタリ合わせてきた。

これには、タキゾウもにわかに心沸き立ち、ジャワメキ出し、撥に力がこもった。

わしのナァエー

生まれーわあー、津軽ヤァ蒔田ナァー

姓は豊川、ヤレサァ

そのー名は、タキゾウナァエー

さらに前弾きは続く。

(このタメ、客引ぎ込む要だ)

すでに足を止めた客は、まだか、まだかと期待を高め、さらに客は立ち止まり、人垣ができていく。

そして、満を持し唄ったのは、勝帆のほうだった。

それは、ここ川倉地蔵尊では初のことであった。

女が唄うのは、である。

桔梗のナァエー

手ぬぐいが

縁つぐヤァレェならばナァー

おらも染めましょ

ヤレサァ桔梗屋の

型てばナァエー

太い音に、透き通った高い、張りのある唄声。

それが、参道に響き渡る。

人垣はさらに厚くなっていた。

「珍すいな」

誰かがつぶやく。

そう、初めての共演であった。

それは、高田瞽女と、津軽坊様の共演であった。

流行り病が下火になった明治二十一年、タキゾウは二十歳となり、再びハマ師匠の元へ、足繁く通う日々であった。

(独り立ぢすねばまいね)

そういう気持ちが湧き出てきて仕方がなかった。

(来年の地蔵さんでは、誰にも負げね唄披露する)

そして、稽古に稽古を重ね、その年も過ぎていったのであった。

また、雪解けの季節。

ただ、その年、岩木川が氾濫することは無かった。

その日も、朝の九時過ぎにタキゾウがハマの元に稽古にやってきた。

祭りまでは、あと、およそ二月である。

「おっしょうさん、今日は、地蔵さんの祭りで演る唄考えでほすんだっす」

この日タキゾウは、ハマの助言のもと、以下の五つに絞ったのであった。

鈴木主水

越後節

馬口説

地蔵和讃

津軽ドンガル節

「おっしょうさん、やっぱり、何が足りねんだ」

タキゾウとしては、これでは勝負にならない、と想うのであった。

「これは、勝ち負けでねえよ。ちゃんと芸が成っていれば良い話」

ハマは、そう弟子に説く。

「そうだっす。だはんでごそ、足りねんだっす」

タキゾウは食い下がる。それだけ、真剣であった。

「わかった。だったら、何が足りねえか、はっきり言うてみなせ」

タキゾウは、三味線を横に置き、姿勢を正した。

「分がったっす、はっきり言わせでもらいます。おっしょうさんの、唄足りねのだっす」

ハマは、少し考えて、思わず吹き出し、笑った。

(最初から、そのつもりで来たな)

「あははは」

「なすて、笑うんだが。おれは、真剣な話すちゅんだよ」

タキゾウはムキになった。

「演目考えてほしい、って、はじめから、そんげなつもりだったんだろ。正直に言うてみれ」

「すまねっす。そのどおりだ」

「だったら、はじめからそう言えば良いんだよ」

「はい。すまねっす」

「わかった。分かりましたよ。演りましょう」

「よす。よぐであった」

タキゾウは膝を打った。

その直後、表から「ただいま」とタケが言う声が聞こえた。

タキゾウは、調弦を始める。早速、稽古を始めるつもりらしい。

しばらく経って、タケが稽古部屋にやってきた。

「おかえり、タケ」

「おがえり、おタケぢゃん」

タケは入ってきて、座ってから言った。

「唄、聴いてほしいです。学校で習うた唄」

「ほう、どんげな唄だろうか」

「はい、唄うよ。だい二十、蛍」

ほたるのひかり、まどの雪

ふみよむ月日、重ねつつ

いつしか年も、すぎのとを

あけてぞけさは、わかれゆく・・・

それは、小学校唱歌集の第二十番目にある、スコットランド民謡「久しき昔(Auld Lang Syne)」であった。

日本の小学校の教材として、明治十四年(一八八一年)に日本語の歌詞として作詞された歌だ。後の一般的な邦題は「蛍の光」。

ハマにも、タキゾウにも、何と唄っているのかすら、歌詞の意味が分からなかった。

しかし、タキゾウは、意味よりも何よりも、タケの唄声に聴き入っていた。

透き通っていて、そして、力強かった。

その年(明治二十二年)、タケは満九歳となり、尋常小学校の四年となっていた。

高等課には進まないので、最終学年だ。

成績は良い方の部類に入っていたが、女子はユキも合わせて、三人だけで、皆、高等課には進まない。そういう時代であった。

ハマは、別の意味で感慨深く、タケの唄に聴き入っていた。

(しっかり、育ったものだ)

そう思ったが、ハマは別の事を言った。

「ほう、何言うてるか、さっぱり分からねえね」

「うん、この唱歌は、同じ学び舎で学んだ友へのお別れの唄と、先生は説明されました」

タキゾウは、その説明すら意味が分からず、別の事を考えていた。

(そうが、おタケぢゃんに唄ってもらえば良んだ)

そして、ついに川倉地蔵尊の例大祭の日がやってきた。

その年の祭りの初日は、ちょうど日曜日で、タケとクマばあさんも同行することができた。

前と同じように、蒔田湊でタキゾウと落ち合い、地蔵さんまで、瞽女の巡業のようにして向かった四人であった。

前と違うのは、人出。

朝から大勢の人が、川倉地蔵尊を目指して歩いていた。

明治六年(一八七三年)の一月に、明治新政府が、「拝み祈祷の禁止」通達を出し、川倉地蔵尊の例大祭からイタコたちが消えて、はや十六年の月日が経った。

それは、津軽のイタコに対する、実質的な廃業宣言のようなものであった。

しかし、その悲劇とは裏腹に、そのせいで、川倉地蔵の祭りは、座頭と坊様とっては腕自慢の格好の場となっていったのである。

鳥居をくぐり、参道に入ると、飴売りなどの出店が立っている。人影はなぜかまばらだった。

「あっちのほうが、にぎやかだね」

そうタケが言う前に、ハマもクマもそれに気づいている。

誰かが、三味線を弾き、唄っているのである。時折、歓声も混じっている。

「相変わらず、仁太坊さんの音はでがぇ」

歩くほどに、その音は大きくなっていき、何を唄っているかも鮮明になっていった。

「アーアッ、コラ、コラ、神原の仁太坊、昔いい男、昔いい男」

さて、さて、地蔵さんにお集まりの皆々様よ

去年の川流れは悪ぇもの流す

今年の畑は心配要らぬ

新すいものもがっぱ穫れる

この頃の仁太坊は、得意の八人芸に加えて、占い唄を唄い人気を博していた。

去年の雪解けは洪水があったが、今年は無く、田畑は心配ないだろう。畑には新しい作物も育ち、豊作となるだろう、と唄っているのだった。

「占い」は禁止されている例大祭であった。依然、イタコの姿は無い。しかし、唄は別、誰にも咎められない。そういう、仁太坊の魂胆であった。

唄に混じって占う、仁太坊の芸は方方の祭りで人気であり、この川倉地蔵例大祭でも人垣を作っているのであった。

「今年は豊作だど。良ぐであった、良ぐであった」

参拝客は、仁太坊の占いを土産に帰っていった。

他の坊様や座頭も、出店の合間に立って、ちらほら芸を演っていたが、仁太坊には到底敵うものではなかった。

「先に、お参りだ」

そうハマが諌め、一行は本堂に向かった。

参道とは一線を画して、本堂と、その左から「賽の河原」に続く下り道は、霊験に満たされていた。

「タケ、おとっちゃにお参りしていかんかね」

「うん」

逸る気持ちを沈め、タキゾウもしっかりとお参りをし、賽の河原では、初めて亡き弟の為に石を詰んだ。

「さあ、演りますよ、トヨ」

参道に戻ったハマが、タキゾウにけしかけた。

これには、タキゾウもはっとして我に返る。

「演りますか」

さらに。

「景気付けに、順番変えて、ドンガラ節から行くよ」

さすがに、これには慌てたタキゾウであったが、師匠には逆らえない。

仁太坊に敬意を表して、鳥居に近い場所に陣取った、ハマとタキゾウは、急ぎ調弦に入った。

古式ゆかしい、芸姑の三味線。

そして、仁太坊流を勝手に拝借した、タキゾウの太棹三味線。

この二丁三味線の共演であった。

川倉地蔵尊では、初めて見る形である。

瞽女、盲芸姑と坊様。

「ドン、ドン、ドン、トン、トン、ト、トン、テン、テン、テン」

「はい、行きますよ。ソレッ、ハッ」

ハマが声を掛けた。

「ドン、ド、トンテン、トツルロヅンツウンドン、ド、トンテン、トツルロヅンツウン・・・」

前弾き。

いつ、それを練習したのか、ハマはタキゾウにピッタリ合わせてきた。

これには、タキゾウもにわかに心沸き立ち、ジャワメキ出し、撥に力がこもった。

わしのナァエー

生まれーわあー、津軽ヤァ蒔田ナァー

姓は豊川、ヤレサァ

そのー名は、タキゾウナァエー

さらに前弾きは続く。

(このタメ、客引ぎ込む要だ)

すでに足を止めた客は、まだか、まだかと期待を高め、さらに客は立ち止まり、人垣ができていく。

そして、満を持し唄ったのは、勝帆のほうだった。

それは、ここ川倉地蔵尊では初のことであった。

女が唄うのは、である。

桔梗のナァエー

手ぬぐいが

縁つぐヤァレェならばナァー

おらも染めましょ

ヤレサァ桔梗屋の

型てばナァエー

太い音に、透き通った高い、張りのある唄声。

それが、参道に響き渡る。

人垣はさらに厚くなっていた。

「珍すいな」

誰かがつぶやく。

そう、初めての共演であった。

それは、高田瞽女と、津軽坊様の共演であった。

0

お気に入りに追加

10

あなたにおすすめの小説

狐侍こんこんちき

月芝

歴史・時代

母は出戻り幽霊。居候はしゃべる猫。

父は何の因果か輪廻の輪からはずされて、地獄の官吏についている。

そんな九坂家は由緒正しいおんぼろ道場を営んでいるが、

門弟なんぞはひとりもいやしない。

寄りつくのはもっぱら妙ちきりんな連中ばかり。

かような家を継いでしまった藤士郎は、狐面にていつも背を丸めている青瓢箪。

のんびりした性格にて、覇気に乏しく、およそ武士らしくない。

おかげでせっかくの剣の腕も宝の持ち腐れ。

もっぱら魚をさばいたり、薪を割るのに役立っているが、そんな暮らしも案外悪くない。

けれどもある日のこと。

自宅兼道場の前にて倒れている子どもを拾ったことから、奇妙な縁が動きだす。

脇差しの付喪神を助けたことから、世にも奇妙な仇討ち騒動に関わることになった藤士郎。

こんこんちきちき、こんちきちん。

家内安全、無病息災、心願成就にて妖縁奇縁が来来。

巻き起こる騒動の数々。

これを解決するために奔走する狐侍の奇々怪々なお江戸物語。

旅路ー元特攻隊員の願いと希望ー

ぽんた

歴史・時代

舞台は1940年代の日本。

軍人になる為に、学校に入学した

主人公の田中昴。

厳しい訓練、激しい戦闘、苦しい戦時中の暮らしの中で、色んな人々と出会い、別れ、彼は成長します。

そんな彼の人生を、年表を辿るように物語りにしました。

※この作品は、残酷な描写があります。

※直接的な表現は避けていますが、性的な表現があります。

※「小説家になろう」「ノベルデイズ」でも連載しています。

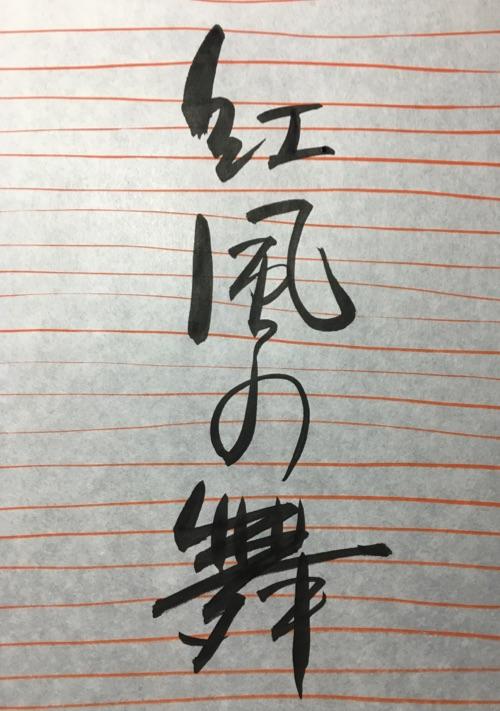

紅風の舞(べにかぜのまい)

鈴木 了馬

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

信忠 ~“奇妙”と呼ばれた男~

佐倉伸哉

歴史・時代

その男は、幼名を“奇妙丸”という。人の名前につけるような単語ではないが、名付けた父親が父親だけに仕方がないと思われた。

父親の名前は、織田信長。その男の名は――織田信忠。

稀代の英邁を父に持ち、その父から『天下の儀も御与奪なさるべき旨』と認められた。しかし、彼は父と同じ日に命を落としてしまう。

明智勢が本能寺に殺到し、信忠は京から脱出する事も可能だった。それなのに、どうして彼はそれを選ばなかったのか? その決断の裏には、彼の辿って来た道が関係していた――。

◇この作品は『小説家になろう(https://ncode.syosetu.com/n9394ie/)』『カクヨム(https://kakuyomu.jp/works/16818093085367901420)』でも同時掲載しています◇

土方歳三ら、西南戦争に参戦す

山家

歴史・時代

榎本艦隊北上せず。

それによって、戊辰戦争の流れが変わり、五稜郭の戦いは起こらず、土方歳三は戊辰戦争の戦野を生き延びることになった。

生き延びた土方歳三は、北の大地に屯田兵として赴き、明治初期を生き抜く。

また、五稜郭の戦い等で散った他の多くの男達も、史実と違えた人生を送ることになった。

そして、台湾出兵に土方歳三は赴いた後、西南戦争が勃発する。

土方歳三は屯田兵として、そして幕府歩兵隊の末裔といえる海兵隊の一員として、西南戦争に赴く。

そして、北の大地で再生された誠の旗を掲げる土方歳三の周囲には、かつての新選組の仲間、永倉新八、斎藤一、島田魁らが集い、共に戦おうとしており、他にも男達が集っていた。

(「小説家になろう」に投稿している「新選組、西南戦争へ」の加筆修正版です)

忍者同心 服部文蔵

大澤伝兵衛

歴史・時代

八代将軍徳川吉宗の時代、服部文蔵という武士がいた。

服部という名ではあるが有名な服部半蔵の血筋とは一切関係が無く、本人も忍者ではない。だが、とある事件での活躍で有名になり、江戸中から忍者と話題になり、評判を聞きつけた町奉行から同心として採用される事になる。

忍者同心の誕生である。

だが、忍者ではない文蔵が忍者と呼ばれる事を、伊賀、甲賀忍者の末裔たちが面白く思わず、事あるごとに文蔵に喧嘩を仕掛けて来る事に。

それに、江戸を騒がす数々の事件が起き、どうやら文蔵の過去と関りが……

北宮純 ~祖国無き戦士~

水城洋臣

歴史・時代

三国時代を統一によって終わらせた晋(西晋)は、八王の乱と呼ばれる内紛で内部から腐り、異民族である匈奴によって滅ぼされた。

そんな匈奴が漢王朝の正統後継を名乗って建国した漢(匈奴漢)もまた、僅か十年で崩壊の時を迎える。

そんな時代に、ただ戦場を駆けて死ぬ事を望みながらも、二つの王朝の滅亡を見届けた数奇な運命の将がいた。

その名は北宮純。

漢民族消滅の危機とまで言われた五胡十六国時代の始まりを告げる戦いを、そんな彼の視点から描く。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる