25 / 26

(終話)その参道を歩くのは誰か・・・

しおりを挟む

丹生河の河原には、小さな番小屋がある。

梁を見張る番小屋である。

水無月(六月)であった。

「じい」

子供らは、鮎が梁にかかると、番小屋の順徳院に知らせる。

順徳院は、河の流れから視線を離し、梁の方に目を向けた。

両手に鮎を掲げて、三郎が叫んでいる。

この三郎が、一番に順徳院に懐いている。

三郎は、子供らの大将である。

この年、十歳になった。

いつも、年下の子供らを五、六人従えている。

その子らが、順徳院の参道造りに一役買った。

「じい、遠くがら植えるが、近くがら植えるが」

「まずは、石段の横からの」

「ほうが、おお、まず、こごさ運んでけろ」

三郎が先頭に立って、順徳院を手伝ったものだ。

その萩の参道が完成して、もうすぐ二回目の秋が来る。

「じい、じい」

順徳院は、三郎に手を振った。

今度は大きめの鮎がかかったようだ。

「ただいま、戻りました。書状を預かって参りました」

番小屋に近づいて来たのは、阿部頼時だった。

二日ほど前に羽黒山に行き、今戻ったのである。

「書状とな」

それは、北条光時が、羽黒山の重玄に宛てたものであった。

光時は、父、朝時から時々そうするように言われていた。

羽黒山は北の要衝がゆえ、幕府の動きを時々伝えるように、と。

その実は、羽黒山に報せておけば、それが引いては順徳院に届く、そう思ってのことである。

存命の限りは。

書状には、朝時が昨年亡くなったことが記されていた。

また、平経高の近況も書かれていた。

経高卿が、来る年の忠成王(順徳天皇の第五皇子)、元服の儀の準備を秘かに進めている、ということであった。

順徳院は、文を読み終えると、長らく押し黙って、川の方を眺めていた。

世は、確実に移ろい変わったということだろう。

帰洛の望みなど、とうの昔に捨て去った順徳院であったが、それでも、朝時の死は、終わりの象徴として胸に迫ってくるものがあった。

「経高殿かあ、懐かしいのう」

そのうちに、順徳院は、そう呟いた。

「有り難いことであるのう」

この時、経高は、忠成王の皇位継承の可能性をまだ棄て切らずにいたのだが、そのような思惑を順徳院が想像するわけもない。また、そういう期待など露ほどもなかった。

ましてや、朝時亡き後、その嫡男の光時が暗躍していることなど、考えにも及ばかなかった。

ただ、自身が不在となって後、長き月日が過ぎ去っても、こうして後を守ってくれる人々があることを、有り難い、と思われたのである。

何か返したいが、返書を送るわけにはいかない。

考えた末に、順徳院は和歌を一つ贈ることにした。

久方ぶりに詠んだ歌であった。

そういうことがあり、月が改まった。

その年も、萩は良く咲いた。

昨年よりも、豪勢に咲いた。

三郎初め、子供らも大喜びで参道を駆け、萩の木陰に遊んだ。

萩が終われば、一気に秋が深まるであろう。

そんなある夜、順徳院は、不思議な夢を見た。

聖観世音菩薩像の前に座していた。

順徳院の前には、壮麗な紫と金糸の袈裟をめされた高僧が座って、読経していた。

それは、蜂子皇子であった。

経が終わると、蜂子皇子は順徳院を振り返り、仰せられた。

蜂子皇子の顔は、まるで仏像の様である。

「順徳よ、祈られよ。迷うことはない、間もなく迎えに参る」

それは死のお告げであった。

そして、順徳院は翌朝から床に伏すこととなった。

心の臓が相当に弱っている、と村の巫術師は診たてた。

しかし、順徳院はただ昏睡に陥っていたのではない。

夢の中で、般若心経を何度も、何度も唱えた。

見舞った村人も、それをうわ言に聞いたと云う。

誰もがそのまま逝かれるのであろう、と思っていた。

それが数日間持ち堪え、その朝、順徳院は何事も無かったように床から身を起こした。

この時、偶然、宮居には誰も付いていなかった。農作業に出払っていたのである。

順徳院は、表に出て、山門まで歩いていった。

時代が下ること建長七年(一二五五年)の同日、七月十九日、正厳の御宮の山門に、ある人物が立った。

遥か前方にそびえる船形山が、真っ先に目に入ってきた。

しばし、言葉もなく、遠望絶景に見惚れる。

やがて視線は、自ずと近景におよび、参道に注がれた。

「はああ」

意図せず言葉が、漏れた。

満開の萩が咲き誇っていた。

それは、船形山に続くかのように、遠くまで真っ直ぐ、一筋に伸びている。

その人こそ、慶子女王であった。

順徳院の崩御を受け、すでに出家しているため、尼僧の姿である。

無論、案内する村長は、そのことを知らない。

この年は、順徳院の十三回忌(定説の崩御から数えて)であった。

慶子女王が、順徳院崩御について、不信を持ち始めたのは、真野御陵(佐渡にのこる順徳院御陵)が、火葬塚(火葬場所)とされたことがきっかけであった。

火葬がいつなされたというのか。

少なくとも、左衛門佐局と慶子女王はその事実を知らなかった。

佐渡本間氏の者に問おても、要領を得ない。

その時は、諦めるしかなかった。

しかし、何年経っても、事あるごとに、脳裏に浮かび、疑念は消えることがなかった。

それが、思いもかけないことがきっかけで、全てを知ることになるのである。

それは、順徳院の歌業について、佐渡本間氏の文書を当たっているときだった。

慶子女王は、忠綱が記した、些細だが重大な記録に打ち当たる。

それがすなわち、順徳院の秘事の源であった。

仁治三年、六月廿日(二十日)、両津より出由良に着く

その一文であった。

仁治三年は、順徳院が崩御された年。

しかも六月というと、崩逝される三ヶ月前である。

なぜ、その時期に、順徳院の警護の責任者である、本間忠綱が出羽に渡ったのであろうか。

それに、砂潟(酒田)ではなく、由良へ。

不可解であった。

その記録を目にして後、慶子女王は、本間氏のあらゆる文書を当たった。

もちろん、表向きは、順徳院の歌業についての探索が理由であった。

しかし、その一文以上のことは見つからなかった。

慶子女王は、一転、由良の方面に注目してみようと考えた。

すでに出家していた慶子女王は、修行と称して出羽に渡るのである。

だが、おおよそ予期はしていたが、由良に手がかりがあるはずもなかった。

あったのは、蜂子皇子の伝説だけ。

落胆した女王であったが、その皇子のことで、ある記憶が呼び覚まされた。

生前、慶子女王は、順徳院より、蜂子皇子について聞いたことがあった。

蜂子皇子の佐渡滞在や、羽黒山開山についてである。

羽黒山。

それはほんの閃きだった。

しかし、その閃きで訪れた羽黒山で、遂に慶子女王は事実を突き止めるのである。

羽黒山僧兵は、順徳院の出羽御幸を記録していたのだ。

その中に、正厳に御宮を造営、とあった。

慶子女王は、急遽、正厳を目指す。

父との再会を、微かに心に秘めて。

はたして、その正厳にて、村長を訪うと、真っ先に案内された所が「天子塚」であった。

つまり、再会は叶わなかったのである。

落胆しながらも、慶子女王は、村長に伴われ、この山門に至った。

「この萩は、天子様が植えられたそうで、今でも、稲刈りが終わる頃、村人総出で剪定してよ、そうして、育ででいます」

村長は、そう説明した。

「この、萩の道を、貴方は最後にお造りになられたのですか」

慶子女王は、語りかけるように呟き、山門をくぐった。

順徳院は、ゆっくりと、石段を下りていった。

萩が歩みを妨げる。

妨げてもよい、と順徳院は、それを楽しむように萩を分けて割り、力強く歩みを進める。

よく晴れ渡っていた。

船形山には雲ひとつ掛かっていない。

ふと、順徳院の耳に、何かの音色が聞こえてきた。

それは、伸びやかで優雅な、笙の音の様であった。

最初は、微かに鳴っていたその音は、徐々に大きくなっていく。

最早それは、音曲を奏でているようだ。

やがて、その奏楽は、順徳院の鼓動と重なるように全身に響いた。

それは、壮大な景色と、順徳院自身が一体となった瞬間でもあった。

順徳院は、顔を上げ、目をつむると、大きく息を吸った。

そして、ゆっくりと、仰向けに、萩に寄りかかるように倒れこんだ。

揺れる萩の枝の何本かを通して、高くなった秋の空を、最期に、順徳院は目にされたであろうか。

ふなかたの 稲藁やく香の煙りゆく

たれやも通ふ 萩の下道

(詠み人知らず)

船形山(御所山)の見下ろす山里は、稲藁を焼く匂いが流れて、秋深まる予感に趣深い。

しかし、その香も、すぐに消えてしまう儚いものであり、人も同じように死にゆくことから逃れられない。

満開の萩で埋もれんばかりのこの参道は、人の知らない道である。

その道を、行き交う者など、(この先も)あるだろうか。

いや、ないだろう。

梁を見張る番小屋である。

水無月(六月)であった。

「じい」

子供らは、鮎が梁にかかると、番小屋の順徳院に知らせる。

順徳院は、河の流れから視線を離し、梁の方に目を向けた。

両手に鮎を掲げて、三郎が叫んでいる。

この三郎が、一番に順徳院に懐いている。

三郎は、子供らの大将である。

この年、十歳になった。

いつも、年下の子供らを五、六人従えている。

その子らが、順徳院の参道造りに一役買った。

「じい、遠くがら植えるが、近くがら植えるが」

「まずは、石段の横からの」

「ほうが、おお、まず、こごさ運んでけろ」

三郎が先頭に立って、順徳院を手伝ったものだ。

その萩の参道が完成して、もうすぐ二回目の秋が来る。

「じい、じい」

順徳院は、三郎に手を振った。

今度は大きめの鮎がかかったようだ。

「ただいま、戻りました。書状を預かって参りました」

番小屋に近づいて来たのは、阿部頼時だった。

二日ほど前に羽黒山に行き、今戻ったのである。

「書状とな」

それは、北条光時が、羽黒山の重玄に宛てたものであった。

光時は、父、朝時から時々そうするように言われていた。

羽黒山は北の要衝がゆえ、幕府の動きを時々伝えるように、と。

その実は、羽黒山に報せておけば、それが引いては順徳院に届く、そう思ってのことである。

存命の限りは。

書状には、朝時が昨年亡くなったことが記されていた。

また、平経高の近況も書かれていた。

経高卿が、来る年の忠成王(順徳天皇の第五皇子)、元服の儀の準備を秘かに進めている、ということであった。

順徳院は、文を読み終えると、長らく押し黙って、川の方を眺めていた。

世は、確実に移ろい変わったということだろう。

帰洛の望みなど、とうの昔に捨て去った順徳院であったが、それでも、朝時の死は、終わりの象徴として胸に迫ってくるものがあった。

「経高殿かあ、懐かしいのう」

そのうちに、順徳院は、そう呟いた。

「有り難いことであるのう」

この時、経高は、忠成王の皇位継承の可能性をまだ棄て切らずにいたのだが、そのような思惑を順徳院が想像するわけもない。また、そういう期待など露ほどもなかった。

ましてや、朝時亡き後、その嫡男の光時が暗躍していることなど、考えにも及ばかなかった。

ただ、自身が不在となって後、長き月日が過ぎ去っても、こうして後を守ってくれる人々があることを、有り難い、と思われたのである。

何か返したいが、返書を送るわけにはいかない。

考えた末に、順徳院は和歌を一つ贈ることにした。

久方ぶりに詠んだ歌であった。

そういうことがあり、月が改まった。

その年も、萩は良く咲いた。

昨年よりも、豪勢に咲いた。

三郎初め、子供らも大喜びで参道を駆け、萩の木陰に遊んだ。

萩が終われば、一気に秋が深まるであろう。

そんなある夜、順徳院は、不思議な夢を見た。

聖観世音菩薩像の前に座していた。

順徳院の前には、壮麗な紫と金糸の袈裟をめされた高僧が座って、読経していた。

それは、蜂子皇子であった。

経が終わると、蜂子皇子は順徳院を振り返り、仰せられた。

蜂子皇子の顔は、まるで仏像の様である。

「順徳よ、祈られよ。迷うことはない、間もなく迎えに参る」

それは死のお告げであった。

そして、順徳院は翌朝から床に伏すこととなった。

心の臓が相当に弱っている、と村の巫術師は診たてた。

しかし、順徳院はただ昏睡に陥っていたのではない。

夢の中で、般若心経を何度も、何度も唱えた。

見舞った村人も、それをうわ言に聞いたと云う。

誰もがそのまま逝かれるのであろう、と思っていた。

それが数日間持ち堪え、その朝、順徳院は何事も無かったように床から身を起こした。

この時、偶然、宮居には誰も付いていなかった。農作業に出払っていたのである。

順徳院は、表に出て、山門まで歩いていった。

時代が下ること建長七年(一二五五年)の同日、七月十九日、正厳の御宮の山門に、ある人物が立った。

遥か前方にそびえる船形山が、真っ先に目に入ってきた。

しばし、言葉もなく、遠望絶景に見惚れる。

やがて視線は、自ずと近景におよび、参道に注がれた。

「はああ」

意図せず言葉が、漏れた。

満開の萩が咲き誇っていた。

それは、船形山に続くかのように、遠くまで真っ直ぐ、一筋に伸びている。

その人こそ、慶子女王であった。

順徳院の崩御を受け、すでに出家しているため、尼僧の姿である。

無論、案内する村長は、そのことを知らない。

この年は、順徳院の十三回忌(定説の崩御から数えて)であった。

慶子女王が、順徳院崩御について、不信を持ち始めたのは、真野御陵(佐渡にのこる順徳院御陵)が、火葬塚(火葬場所)とされたことがきっかけであった。

火葬がいつなされたというのか。

少なくとも、左衛門佐局と慶子女王はその事実を知らなかった。

佐渡本間氏の者に問おても、要領を得ない。

その時は、諦めるしかなかった。

しかし、何年経っても、事あるごとに、脳裏に浮かび、疑念は消えることがなかった。

それが、思いもかけないことがきっかけで、全てを知ることになるのである。

それは、順徳院の歌業について、佐渡本間氏の文書を当たっているときだった。

慶子女王は、忠綱が記した、些細だが重大な記録に打ち当たる。

それがすなわち、順徳院の秘事の源であった。

仁治三年、六月廿日(二十日)、両津より出由良に着く

その一文であった。

仁治三年は、順徳院が崩御された年。

しかも六月というと、崩逝される三ヶ月前である。

なぜ、その時期に、順徳院の警護の責任者である、本間忠綱が出羽に渡ったのであろうか。

それに、砂潟(酒田)ではなく、由良へ。

不可解であった。

その記録を目にして後、慶子女王は、本間氏のあらゆる文書を当たった。

もちろん、表向きは、順徳院の歌業についての探索が理由であった。

しかし、その一文以上のことは見つからなかった。

慶子女王は、一転、由良の方面に注目してみようと考えた。

すでに出家していた慶子女王は、修行と称して出羽に渡るのである。

だが、おおよそ予期はしていたが、由良に手がかりがあるはずもなかった。

あったのは、蜂子皇子の伝説だけ。

落胆した女王であったが、その皇子のことで、ある記憶が呼び覚まされた。

生前、慶子女王は、順徳院より、蜂子皇子について聞いたことがあった。

蜂子皇子の佐渡滞在や、羽黒山開山についてである。

羽黒山。

それはほんの閃きだった。

しかし、その閃きで訪れた羽黒山で、遂に慶子女王は事実を突き止めるのである。

羽黒山僧兵は、順徳院の出羽御幸を記録していたのだ。

その中に、正厳に御宮を造営、とあった。

慶子女王は、急遽、正厳を目指す。

父との再会を、微かに心に秘めて。

はたして、その正厳にて、村長を訪うと、真っ先に案内された所が「天子塚」であった。

つまり、再会は叶わなかったのである。

落胆しながらも、慶子女王は、村長に伴われ、この山門に至った。

「この萩は、天子様が植えられたそうで、今でも、稲刈りが終わる頃、村人総出で剪定してよ、そうして、育ででいます」

村長は、そう説明した。

「この、萩の道を、貴方は最後にお造りになられたのですか」

慶子女王は、語りかけるように呟き、山門をくぐった。

順徳院は、ゆっくりと、石段を下りていった。

萩が歩みを妨げる。

妨げてもよい、と順徳院は、それを楽しむように萩を分けて割り、力強く歩みを進める。

よく晴れ渡っていた。

船形山には雲ひとつ掛かっていない。

ふと、順徳院の耳に、何かの音色が聞こえてきた。

それは、伸びやかで優雅な、笙の音の様であった。

最初は、微かに鳴っていたその音は、徐々に大きくなっていく。

最早それは、音曲を奏でているようだ。

やがて、その奏楽は、順徳院の鼓動と重なるように全身に響いた。

それは、壮大な景色と、順徳院自身が一体となった瞬間でもあった。

順徳院は、顔を上げ、目をつむると、大きく息を吸った。

そして、ゆっくりと、仰向けに、萩に寄りかかるように倒れこんだ。

揺れる萩の枝の何本かを通して、高くなった秋の空を、最期に、順徳院は目にされたであろうか。

ふなかたの 稲藁やく香の煙りゆく

たれやも通ふ 萩の下道

(詠み人知らず)

船形山(御所山)の見下ろす山里は、稲藁を焼く匂いが流れて、秋深まる予感に趣深い。

しかし、その香も、すぐに消えてしまう儚いものであり、人も同じように死にゆくことから逃れられない。

満開の萩で埋もれんばかりのこの参道は、人の知らない道である。

その道を、行き交う者など、(この先も)あるだろうか。

いや、ないだろう。

0

お気に入りに追加

13

あなたにおすすめの小説

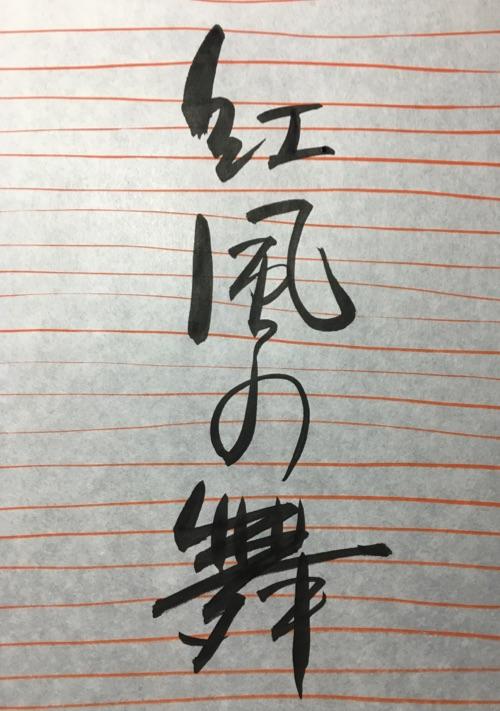

紅風の舞(べにかぜのまい)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

初代の櫓(しょだいのやぐら)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

山形県最上郡舟形町、東長沢には、「団十郎屋敷」なる場所がある。

その地には、「ここは初代市川団十郎の生誕地である」という言い伝えが残っている。

初代、市川團十郎の経歴は、「市川宗家代々」が伝えるとおりだが、ほかにも様々な説や言い伝えがあり、大変興味深い。

東長沢の伝説に端を発し、初代團十郎の諸説ある記録の断片を筆者なりに編み直した。

例えば、こんな初代市川團十郎の一生があったかもしれない。

if 大坂夏の陣 〜勝ってはならぬ闘い〜

かまぼこのもと

歴史・時代

1615年5月。

徳川家康の天下統一は最終局面に入っていた。

堅固な大坂城を無力化させ、内部崩壊を煽り、ほぼ勝利を手中に入れる……

豊臣家に味方する者はいない。

西国無双と呼ばれた立花宗茂も徳川家康の配下となった。

しかし、ほんの少しの違いにより戦局は全く違うものとなっていくのであった。

全5話……と思ってましたが、終わりそうにないので10話ほどになりそうなので、マルチバース豊臣家と別に連載することにしました。

辻のあやかし斬り夜四郎 呪われ侍事件帖

井田いづ

歴史・時代

旧題:夜珠あやかし手帖 ろくろくび

あなたのことを、首を長くしてお待ちしておりましたのに──。

+++

今も昔も世間には妖怪譚がありふれているように、この辻にもまた不思議な噂が立っていた。曰く、そこには辻斬りの妖がいるのだと──。

団子屋の娘たまはうっかり辻斬り現場を見てしまった晩から、おかしな事件に巻き込まれていく。

町娘たまと妖斬り夜四郎の妖退治譚、ここに開幕!

(二作目→ https://www.alphapolis.co.jp/novel/284186508/398634218)

出雲屋の客

笹目いく子

歴史・時代

短篇です。江戸堀留町の口入屋『出雲屋』は、乳母奉公と養子縁組ばかりを扱う風変わりな口入屋だった。子を失い、横暴な夫に命じられるまま乳母奉公の口を求めて店を訪れた佐和は、女店主の染から呉服商泉屋を紹介される。

店主の市衛門は妻を失い、乳飲み子の香奈を抱えて途方に暮れていた。泉屋で奉公をはじめた佐和は、市衛門を密かに慕うようになっていたが、粗暴な夫の太介は香奈の拐かしを企んでいた。

夫と離縁し、行き場をなくした佐和を、染は出雲屋に雇う。養子縁組の仕事を手伝いながら、佐和は自分の生きる道を少しずつ見つけて行くのだった。

いや、婿を選べって言われても。むしろ俺が立候補したいんだが。

SHO

歴史・時代

時は戦国末期。小田原北条氏が豊臣秀吉に敗れ、新たに徳川家康が関八州へ国替えとなった頃のお話。

伊豆国の離れ小島に、弥五郎という一人の身寄りのない少年がおりました。その少年は名刀ばかりを打つ事で有名な刀匠に拾われ、弟子として厳しく、それは厳しく、途轍もなく厳しく育てられました。

そんな少年も齢十五になりまして、師匠より独立するよう言い渡され、島を追い出されてしまいます。

さて、この先の少年の運命やいかに?

剣術、そして恋が融合した痛快エンタメ時代劇、今開幕にございます!

*この作品に出てくる人物は、一部実在した人物やエピソードをモチーフにしていますが、モチーフにしているだけで史実とは異なります。空想時代活劇ですから!

*この作品はノベルアップ+様に掲載中の、「いや、婿を選定しろって言われても。だが断る!」を改題、改稿を経たものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる