23 / 26

(二十二)最後の戦い、「宮騒動」の真相

しおりを挟む

北条泰時の病状が思わしくなく、出家も間近か、と朝時のところに報せる者があったのは、仁治三年(一二四二年)、四月の二十日過ぎのことであった。

結局、泰時はそのまま危篤となり、翌五月九日に出家する。

その僅か二日後に、用意していたかのように弟、朝時が出家するわけだが、これに関して不審に思う者は、ほとんど無かった。

朝時も老齢となったか、と、誰もが自然の成り行きと考えたことだろう。

「これは、目眩ましにて、考えた末のこと」

「出家が目眩まし、と申されますか」

ここは、北条の地、願成寺院(現、静岡県伊豆の国市)の本堂である。

そう、この寺は、頼朝の奥州征伐必勝を祈願して、北条時政が建立した寺である。

新たな戦勝祈願でもあろうか。

北条朝時と、その嫡男、光時の密会であった。

傍目には、一人の僧侶と、祈願者にしか見えない。

二人は、阿弥陀如来坐像に向って、話している。

「さよう、院(順徳院)の真の死因を得宗の手の者が探っている。あのような最期が事実とならば、北条得宗家は、怨霊に呪い滅されることになると、恐れおののいておる」

「真の死因」

光時は、そう呟いた。

朝時は話を変え、続ける。

たとえ嫡男とて、その秘事を明かすわけにはいかない。

「兄(泰時)も、つくづく苦労人であった。不幸は、長男、時氏の急死から始まったように思う」

時氏は、幼少より賢く、神童と言われ、剣術にも長けていた。

泰時は、この長男を嫡子とすることに一点の迷いもなかった。

それが、寛喜二年(一二三〇年)、三月に病に倒れた。

この時、時氏は六波羅探題に居た。

それは即ち、将来を嘱望されていた証である。

鎌倉に戻り、三ヶ月後の六月に、時氏は帰らぬ人となった。

泰時の悲嘆は相当なものだった、と云う。

「今となってみれば、あの死も背後に何かあったのかもしれぬ」

「そのようなことが・・・」

「何れにせよ、それによって、跡継ぎ問題が出てきたのじゃ。そして、兄(泰時)が先頃亡くなられたことで、再び事が起こることは必至。そうなれば、将軍家(藤原=九条頼経)も巻き込まれることであろう」

「そのことにございます。将軍家を退けようとする動きがあります」

朝時は、黙って頷いた。

頼経の背後、左右には、思惑が違う二つの勢力があった。

一つは、九条家の政敵である近衛家。

そしてもう一つは、九条道家から義絶され、関白職を追われた良実。

この九条良実も、父、道家を退けようと暗躍していた。

道家と良実の父子は、もともと性質的に合わなかったと云う。

道家の妻、西園寺公経の娘は、当然、良実の母である。

その西園寺公経は、実際の力では道家を上回るような人物であった。

公経こそが、孫の良実を寵愛し、関白に押し上げた、その人であった。

その良実を義絶して解任し、道家は良実の弟の実経(将軍頼経の弟でもある)を関白に据えるのである。

このことで遂に、良実が道家に敵対する勢力に完全に加わったのである。

対する道家側には、誰がついたか。

彼らこそが、六条宮(順徳天皇の同母弟)と、平経高らであった。

つまり、将軍家、頼経の背後には、六条宮、いや、旧来の朝廷・摂関家勢力があったのである。

六条宮が目論むのは、即ち、北条得宗家の打倒、その上での、忠成王即位。

そして、順徳院の御帰洛である。

この後勃発する、かの宮騒動の背景には、そのような勢力争いがあったのだ。

この日、朝時と光時が密談した内容は、宮騒動計画に関するものであった。

この事件、呼称「宮騒動」に「宮」の字が使われている訳は、六条宮が背後に居たことに由来すると言えよう。

そのような深い事情まで、北条光時は知る由もない。

「ご経験の浅い新執権、経時(十九歳)が傀儡化し、その上、将軍家(頼経)が失脚されるようなことに、仮に成り申せば、幕府はいよいよ危うい」

「御意にございます」

朝時の嫡男、光時は、幼少より父の政治思想に賛同し、愚直に従ってきた。

「後のことは、父に任せよ。自らの信念を貫いて、名越流の長者の名に恥じぬようになされよ」

「ははあ」

果たして、この翌年、寛元元年(一二四三年)、将軍家の近辺が秘かに慌ただしくなった。

九月五日、戊申(四十五番目の日)の夜のことである。

垸飯(酒や食事を出して人をもてなすこと)という名目で、将軍家、頼経が後藤基綱の大倉邸に招かれた。

後藤基綱の父は、基清。

承久の事で、後鳥羽院側に付いたことで、刺客を放たれ殺害された、あの後藤基清である。

その刺客とは、実の息子、基綱であった。

幕府から、忠誠心を試されたのであろう。

その後着実に出世し、この時、基綱は評定衆に名を連ね、北条朝時の後継として佐渡を守っていた。

基綱は、北条重時に頼まれて、この夜の垸飯を用意したのだ。

重時は、初代執権、北条時政の孫で、政子の甥にあたる、北条氏の重鎮。

支流、極楽寺流の祖であったが、得宗派である。

頼経に良く仕えていた基綱が適任ということで白羽の矢が立ったのである。

その役目とは、頼経に北条得宗排除の謀略が既に露見していることを伝え、将軍の座を明け渡すよう説得することであった。

饗宴は、普通に過ぎていった。

夜も更けた。

なかなか本題を切り出せない基綱だが、酒の力を借りて、ようやく口火を切った。

内心は、またこのような役回りか、と基綱は忸怩たる思いではなかったろうか。

人払いがなされた。

「承久の乱の後、世はなかなか鎮まりませぬ」

ただの垸飯ではなかろうと初めより察していた頼経は、これからが本題だろうと思い、身を固くした。

基綱は続ける。

「もう、六十三になりました。父(基清)の享年を遥かに超えました」

基綱は一旦、言葉を切って、盃に残った酒を一気に煽った。

「今となっては、予の判断が正しかったのかどうか、分かり申しませぬ」

基綱が父、基清を討ったことの史実を知らない者は居なかった。

それは、幕府の武勇伝の一つである。

「そのようなことはありませんでしょう」

頼経は、年寄をいたわるような口ぶりで静かに反論した。

「いや、物には、時が経たねば、わからぬことも多ございます。今の世は承久が事が起きた頃にも増して乱れ、謀略に満ちた政情は安定には程遠い、このことこそが全てを物語っておりましょう」

頼経は、自分の不甲斐なさを指摘されたように感じた。

ここで、基綱はようやく本題に入った。

「重時殿のところに、京の良実(九条良実)殿から密告がありました。謀叛の御計画は既に露見しております。どうか、鞘にお収めください。そうされなければ、殿下(九条道家)に咎が及びます」

基綱は一気に言い切った。

それは、頼経の急所を打った。

九条家が失脚すれば、自らが将軍になったことすら無駄となろう。

そうなれば、革命は愚か、元も子もなくなる。

万事休す、であった。

このことがあり、頼経は将軍の座を幼き息子、頼嗣(五歳)に譲ることを決めた。

頼嗣はまだ幼児であるから、得宗家にしてみれば、傀儡化し易い。

それにより、反得宗派を封じ込め、得宗家安泰を図る。

一方、近衛家は、九条頼嗣(五歳)の政権誕生は、一見九条家の存続と見えるがそれは一時的なことで、ゆくゆくは自らの益となることを確信していたのだ。

しかし、今や反得宗派の筆頭である光時は、簡単には引き下がらない。

頼嗣は幼いから、その養育係は当然、実の父(頼経)が務めるのが道理であろう、と進言した。

六条宮につながる朝時の意志を継ぐ光時は、得宗家打倒を諦めていなかった。

重鎮の重時は曲者であるが、相手が経時であれば御しやすいと光時は考えていた。

これで、時間が稼げる。

待てば、その時は必ず来る。

光時は信じていた。

対する重時も、経時では、この難局は乗りきれまい、と考えていた。

その中にあって、その経時に口添えする者があった。

経時の弟、時頼(後の五代執権)である。

「然るべき手を早めに打たなければ、早晩、光時の思う壺、となりましょう」

時頼の言うように、力づくでも、将軍家(頼経)を京に送還しなければ、何が起こるか知れたものではなかった。

泰時の死後、反得宗派は、期を見計らっているはずであった。

時が経てば、それだけ、反得宗派に隙を与えることになろう。

将軍頼経を早期送還するための策、これが重時の悩みの種であった。

「策はあります。この時頼にお任せください」

時頼には、幼き頃より、兄、経時よりも全てにおいて自分のほうが優れているという、自負があった。

ただ、亡き時氏の嫡男というだけで、兄が執権の座に就いたに過ぎない、と時頼は考えていたのである。

しかし、家督を決めた祖父の泰時は、そういう時頼の性質も含めて、全て見抜いていたのである。

経時は短絡的な面はあるが、それは情に厚い故である、したがって最終的には中庸な判断をする。

この末の世においては、そういう権力者こそが必要である、と。

それに、道理を重んじる泰時は、事実、長男を差し置いて次男の時頼に家督を継がせることなど考えるはずもなかった。

もし、仮に、時頼が執権になれば、経時とは正反対の幕府運営となる。

つまり、静まらぬ世は続くであろう。

泰時は、そう考えたに違いない。

また、時頼は才気煥発に過ぎるため、正論に行き過ぎ、極端な政策を行う、とも考えたはずである。

まさに、鎌倉幕府草創の故将軍、源頼朝がその才能を認めた泰時が、承久の乱世を乗り越えて、ここまで幕府を立て直せたのは、驕り高ぶることのない性格と、中庸の精神があったからである。

泰時が今の時頼を見たならば、自惚れるな、と強く諌めたことであろう。

重時にそれはできない。

例えその気があっても、得宗家の流れではない極楽寺流、重時はその立場にも無かった。

したがって、重時は、時頼に任せてみることにした。

はたしてその後も、光時らが期待するようなことは起きることなく、将軍家の譲位については、粛々と進められていった。

「余の譲位は、すなわち近衛家に利するであろう。これも、後鳥羽院の怨霊のためであろうか」

将軍の座を追われることとなった頼経は、真剣にそれを疑い、後鳥羽院御追善の祈祷を重ねた。

もはや、頼経にできることは、神仏頼みだけである。

実際、この年(寛元二年、一二四四年)は、天変怪奇が多かった。

それで、世の人々も、自ずと怨霊を疑ったのである。

恐ろしく日照りが続いたと思えば、一転、長雨、豪雨となり、鎌倉は洪水に見舞われた。

その年が暮れ明けても、天変は収まらない。

そして、地震である。

地震と連動するように、天体に異変が続き、その度に祈祷が繰り返された。

その頃であった。

北条朝時が病を発症した。

脚気と脹病(腹部が膨らむ病気)である。

光時も幾度と無く、父朝時を見舞い、あらゆる手を尽くしたが、遂に、寛元三年(一二四五年)、四月六日、朝時は亡くなった。

享年五十三歳であった。

吾妻鏡は、その死を、公私共に惜しまない者は無かった、と記録する。

一番にその死を惜しんだのは、取りも直さず、嫡男の光時であろう。

「まだ、事が起きる前に」

そのことである。

対する得宗派は、逆であったろう。

反得宗派の重鎮が亡くなったのである。

そして、執権経時の弟、時頼は、好機とばかりに行動を開始したようだった。

同年、五月二十九日、突然、経時の体に異変が起きる。

黄疸。

これは、肝臓に障害がある証左であるが、これまで、経時はそのような兆候が一切無かったのである。

しかし、肝臓というのは、得てしてそういう臓である、と人々は疑うこともしなかった。

時頼だけがその訳を知っていた。

なぜなら、経時の食事に毒を盛ったのは、時頼だったからである。

毒とは、唐渡りの謎の鉱石。

その後、時頼は、兄を見舞い、隙を見ては、この鉱石を削った粉を食物や薬湯に混ぜ与え続けた。

一方で、病気平癒のための祈祷は繰り返された。

しかし、黄疸は消えては、少ししてはまた現れるの繰り返しであった。

そして、状態は総じて悪くなっていった。

厄災とは続くものである。

八月に、新将軍、頼嗣が首の腫れる病気に罹り、祈祷が行われた。

また、それからおよそ半月足らず後の、九月四日、執権経時の妻室が急死する。

齢まだ十五であった。

そして、その二十日ほど後である。

経時が病気を再発し、一時息が絶えた、と云うから、鎌倉は騒然となった。

大々的に祈祷が行われた。

一方、北条光時は、経時の死は近い、といよいよ色めきだっていた。

これは、得宗転覆の千載一遇の機運である、と。

しかし光時は、経時重病の影に北条時頼があるとは夢にも思わないのであった。

その後、なぜか経時は奇跡的な回復を見せ、将軍家の病も平癒し、十月十三日には、回復の御沐浴の儀が執り行われた。

平経高の夢に、北条朝時が立ったのは、この二日後のことである。

それは正に、この後起こる、「宮騒動」を、ある意味予見するかのような夢であった。

夢の中で北条朝時は、忠成王が皇位を継がれる、と語ったのである。

そのようなことがあり、寛元三年は暮れた。

明けて寛元四年は、波乱の幕開けとなった。

当初より、この年の正月一日は、日蝕があると、諸道(占いをする諸人の者ども)が口を揃えて占っていたが、実際には起こらず、物議を醸しだした。

二月に入ると、将軍家、頼嗣の御台所(正室)が病を患う。

直ぐに御占が行われたが、結果がたいそう悪かった、と云い、直ぐに千度御祓などの御祈祷が行われた。

そして三月、遂に、執権、経時の病状が重篤となる。

二十一日には、逆修(生前にあらかじめ死後の利益を願って仏事を修すること)が行われた。

その二日後、急遽、執権を弟、時頼に譲ったのである。

経時が亡くなったのは、それからおよそ一月後の閏四月一日のことであった。

光時が動き始めたのは、経時が一時危篤になった頃(三月半ば頃)であった。

近国の有力御家人たちに、光時は秘かに使者を送ったのである。

使者が携えたのは、密書の写しである。

朝時が病に倒れた時、光時に明かした、この計画の「切り札」であった。

「これは、兄(泰時)が今際の際に余に託されたものだ。今、検められるが良い」

光時は、密書に目を通した。

そこには俄には信じがたい事が記されていた。

それは、源頼朝の殺害に関するものであった。

「容易に信じられまいが、それは真の事であるのだ。これが晒されれば、得宗家は危うい。兄はそれを父(義時)より譲られたと申された。いわば、封印された得宗家の秘事」

「何故、これが父上に」

「兄上は申された。信頼できる者はおらぬ、とな。そのように言われても、余とて、それで納得したわけではない。しかし受け取り申した。それが兄の願いゆえ。よって真意ははかりかねるが、いずれ、その他の者よりもまし、ということにござろう」

泰時は、あるいは、嫡男の時氏亡き後、その秘事を年若い孫、経時に託すことに不安があったのかもしれない。

かと言って、得宗家の外に信頼に足る者がであろうか、朝時以外に、と。

万が一にも、朝時であれば、間違ったことにはならないであろう、と。

そう深慮したのであろう。

「このような大事をこれに」

「そうじゃ、そなたに委ねる」

この後、朝時は、計略の重要部分を光時に語った。

そして遂に、その「切り札」を行使する時が、訪れたのであった。

ところが、である。

光時が放った、この密書使者送りの動きを、安達義景(安達泰盛の父、北条時頼の側近)に密告した者があった。

義景は光時の作意を察し、直ちに、時頼に光時への先制攻撃を進言した。

そして、寛元四年(一二四六年)、閏四月十八日、鎌倉の辻々は、執権の軍勢に固められ、事実上、御所は包囲されたのである。

執権側の大義名分は、前将軍、頼経の謀叛であった。

加えて、義景らは、光時が根も葉もない讒言と、偽の密書を触れ回っているとの噂を数日前より流していた。

一方、密書を受けた近国の御家人たちは、一大事が起こる、と鎌倉に軍を一斉に急行させたのである。

近国から集まった御家人は幾千万とも知れない、と吾妻鏡は記録しているから、凄まじい。

この大事は、正に鎌倉幕府始まって以来の大騒擾であった。

しかも、その軍勢の中身は、得宗派と反得宗派が入り乱れているのである。

この兵たちが戦闘となれば、どちらが勝利するということではなく、鎌倉自体が壊滅することは、誰の目にも明らかであった。

明け方になって、時頼の密使が、御所に参った。

一時(約二時間)におよぶ会談であった。

ここで、密約が交わされたのである。

このまま戦となれば、鎌倉は廃墟と化す。それは何としても食い止めなければならない。

それが大前提であった。

はたして、その交渉、条件の中身。

まず、光時らの謀叛謀略を重罪に処すことはしない。

よって、頼経の身は安泰である。

その代わり、密書の事は無きものとする。

いずれ、密書が白日に晒されれば、得宗家のみならず、北条氏全体に咎が及ぶであろう、というのが、執権時頼側の理屈であった。

そのとおりかもしれない、と光時も想う。

父上なら、どう考えるであろうか。

分からない。

そこが光時の限界であった。

この策略の成功には、朝時が不可欠であったということである。

朝時であれば、「北条氏全体に咎が及ぶ」という詭弁に惑わされることはない。

なぜなら、朝時は泰時と同時代を生き、時政、義時、政子がどのように政を執ってきたを全て見てきているからである。

故に、それらの知見をさらけ出して論破したことであろう。

いや、それ以前に、相対するが朝時であらば、そのような詭弁すら出してこなかったやもしれぬ。

泰時こそは、その秘事の重大さを心得ていた。

しかし、義時と違い、その秘事を自らが悪用することなど考えたこともなかったのである。

それでも、心の何処かで、この密事を善政に活かせるのであれば、それもやむ無し、と密かに望んだのかもしれない。

それゆえ、密書を朝時に委ねたと考えられなくもない。

言うに及ばず、泰時はまた、その密書が北条氏全体を危うきに導くことを恐れていた。

つまりは、一族の命運そのものを朝時に付託したということなのである。

このことこそが、泰時が、実はいかに朝時を信頼していたかを物語っている。

しかし、その泰時ですら、朝時が死に、その後のことにまで考えは及ばなかったであろう。

光時は、時頼の主張を飲むしか無かった。

そしてその日のうちに御所を明け渡し、出家した。

義景は、この騒動の経緯を文書にして、直ぐに御家人たちに伝えた。

その文書の内容は、光時に叛逆の意思は無い、そして、密書については偽物である、であった。

しかしこの後、実際上、反得宗派は粛清される。

佐渡守(後藤)基綱、太宰少弐(狩野)為佐、上総権介(千葉)秀胤、加賀守(町野)康持らは、評定衆を罷免。

越後守、北条光時は、所領の大半を没収され、伊豆の江間(現、静岡県伊豆の国市)に流された。

そして、前将軍、頼経は、遂に京に戻される。

寛元四年(一二四六年)、七月十一日のことである。

図らずも、この日は、出羽国(正厳)で、順徳院が崩御される八日前であった。

結局、泰時はそのまま危篤となり、翌五月九日に出家する。

その僅か二日後に、用意していたかのように弟、朝時が出家するわけだが、これに関して不審に思う者は、ほとんど無かった。

朝時も老齢となったか、と、誰もが自然の成り行きと考えたことだろう。

「これは、目眩ましにて、考えた末のこと」

「出家が目眩まし、と申されますか」

ここは、北条の地、願成寺院(現、静岡県伊豆の国市)の本堂である。

そう、この寺は、頼朝の奥州征伐必勝を祈願して、北条時政が建立した寺である。

新たな戦勝祈願でもあろうか。

北条朝時と、その嫡男、光時の密会であった。

傍目には、一人の僧侶と、祈願者にしか見えない。

二人は、阿弥陀如来坐像に向って、話している。

「さよう、院(順徳院)の真の死因を得宗の手の者が探っている。あのような最期が事実とならば、北条得宗家は、怨霊に呪い滅されることになると、恐れおののいておる」

「真の死因」

光時は、そう呟いた。

朝時は話を変え、続ける。

たとえ嫡男とて、その秘事を明かすわけにはいかない。

「兄(泰時)も、つくづく苦労人であった。不幸は、長男、時氏の急死から始まったように思う」

時氏は、幼少より賢く、神童と言われ、剣術にも長けていた。

泰時は、この長男を嫡子とすることに一点の迷いもなかった。

それが、寛喜二年(一二三〇年)、三月に病に倒れた。

この時、時氏は六波羅探題に居た。

それは即ち、将来を嘱望されていた証である。

鎌倉に戻り、三ヶ月後の六月に、時氏は帰らぬ人となった。

泰時の悲嘆は相当なものだった、と云う。

「今となってみれば、あの死も背後に何かあったのかもしれぬ」

「そのようなことが・・・」

「何れにせよ、それによって、跡継ぎ問題が出てきたのじゃ。そして、兄(泰時)が先頃亡くなられたことで、再び事が起こることは必至。そうなれば、将軍家(藤原=九条頼経)も巻き込まれることであろう」

「そのことにございます。将軍家を退けようとする動きがあります」

朝時は、黙って頷いた。

頼経の背後、左右には、思惑が違う二つの勢力があった。

一つは、九条家の政敵である近衛家。

そしてもう一つは、九条道家から義絶され、関白職を追われた良実。

この九条良実も、父、道家を退けようと暗躍していた。

道家と良実の父子は、もともと性質的に合わなかったと云う。

道家の妻、西園寺公経の娘は、当然、良実の母である。

その西園寺公経は、実際の力では道家を上回るような人物であった。

公経こそが、孫の良実を寵愛し、関白に押し上げた、その人であった。

その良実を義絶して解任し、道家は良実の弟の実経(将軍頼経の弟でもある)を関白に据えるのである。

このことで遂に、良実が道家に敵対する勢力に完全に加わったのである。

対する道家側には、誰がついたか。

彼らこそが、六条宮(順徳天皇の同母弟)と、平経高らであった。

つまり、将軍家、頼経の背後には、六条宮、いや、旧来の朝廷・摂関家勢力があったのである。

六条宮が目論むのは、即ち、北条得宗家の打倒、その上での、忠成王即位。

そして、順徳院の御帰洛である。

この後勃発する、かの宮騒動の背景には、そのような勢力争いがあったのだ。

この日、朝時と光時が密談した内容は、宮騒動計画に関するものであった。

この事件、呼称「宮騒動」に「宮」の字が使われている訳は、六条宮が背後に居たことに由来すると言えよう。

そのような深い事情まで、北条光時は知る由もない。

「ご経験の浅い新執権、経時(十九歳)が傀儡化し、その上、将軍家(頼経)が失脚されるようなことに、仮に成り申せば、幕府はいよいよ危うい」

「御意にございます」

朝時の嫡男、光時は、幼少より父の政治思想に賛同し、愚直に従ってきた。

「後のことは、父に任せよ。自らの信念を貫いて、名越流の長者の名に恥じぬようになされよ」

「ははあ」

果たして、この翌年、寛元元年(一二四三年)、将軍家の近辺が秘かに慌ただしくなった。

九月五日、戊申(四十五番目の日)の夜のことである。

垸飯(酒や食事を出して人をもてなすこと)という名目で、将軍家、頼経が後藤基綱の大倉邸に招かれた。

後藤基綱の父は、基清。

承久の事で、後鳥羽院側に付いたことで、刺客を放たれ殺害された、あの後藤基清である。

その刺客とは、実の息子、基綱であった。

幕府から、忠誠心を試されたのであろう。

その後着実に出世し、この時、基綱は評定衆に名を連ね、北条朝時の後継として佐渡を守っていた。

基綱は、北条重時に頼まれて、この夜の垸飯を用意したのだ。

重時は、初代執権、北条時政の孫で、政子の甥にあたる、北条氏の重鎮。

支流、極楽寺流の祖であったが、得宗派である。

頼経に良く仕えていた基綱が適任ということで白羽の矢が立ったのである。

その役目とは、頼経に北条得宗排除の謀略が既に露見していることを伝え、将軍の座を明け渡すよう説得することであった。

饗宴は、普通に過ぎていった。

夜も更けた。

なかなか本題を切り出せない基綱だが、酒の力を借りて、ようやく口火を切った。

内心は、またこのような役回りか、と基綱は忸怩たる思いではなかったろうか。

人払いがなされた。

「承久の乱の後、世はなかなか鎮まりませぬ」

ただの垸飯ではなかろうと初めより察していた頼経は、これからが本題だろうと思い、身を固くした。

基綱は続ける。

「もう、六十三になりました。父(基清)の享年を遥かに超えました」

基綱は一旦、言葉を切って、盃に残った酒を一気に煽った。

「今となっては、予の判断が正しかったのかどうか、分かり申しませぬ」

基綱が父、基清を討ったことの史実を知らない者は居なかった。

それは、幕府の武勇伝の一つである。

「そのようなことはありませんでしょう」

頼経は、年寄をいたわるような口ぶりで静かに反論した。

「いや、物には、時が経たねば、わからぬことも多ございます。今の世は承久が事が起きた頃にも増して乱れ、謀略に満ちた政情は安定には程遠い、このことこそが全てを物語っておりましょう」

頼経は、自分の不甲斐なさを指摘されたように感じた。

ここで、基綱はようやく本題に入った。

「重時殿のところに、京の良実(九条良実)殿から密告がありました。謀叛の御計画は既に露見しております。どうか、鞘にお収めください。そうされなければ、殿下(九条道家)に咎が及びます」

基綱は一気に言い切った。

それは、頼経の急所を打った。

九条家が失脚すれば、自らが将軍になったことすら無駄となろう。

そうなれば、革命は愚か、元も子もなくなる。

万事休す、であった。

このことがあり、頼経は将軍の座を幼き息子、頼嗣(五歳)に譲ることを決めた。

頼嗣はまだ幼児であるから、得宗家にしてみれば、傀儡化し易い。

それにより、反得宗派を封じ込め、得宗家安泰を図る。

一方、近衛家は、九条頼嗣(五歳)の政権誕生は、一見九条家の存続と見えるがそれは一時的なことで、ゆくゆくは自らの益となることを確信していたのだ。

しかし、今や反得宗派の筆頭である光時は、簡単には引き下がらない。

頼嗣は幼いから、その養育係は当然、実の父(頼経)が務めるのが道理であろう、と進言した。

六条宮につながる朝時の意志を継ぐ光時は、得宗家打倒を諦めていなかった。

重鎮の重時は曲者であるが、相手が経時であれば御しやすいと光時は考えていた。

これで、時間が稼げる。

待てば、その時は必ず来る。

光時は信じていた。

対する重時も、経時では、この難局は乗りきれまい、と考えていた。

その中にあって、その経時に口添えする者があった。

経時の弟、時頼(後の五代執権)である。

「然るべき手を早めに打たなければ、早晩、光時の思う壺、となりましょう」

時頼の言うように、力づくでも、将軍家(頼経)を京に送還しなければ、何が起こるか知れたものではなかった。

泰時の死後、反得宗派は、期を見計らっているはずであった。

時が経てば、それだけ、反得宗派に隙を与えることになろう。

将軍頼経を早期送還するための策、これが重時の悩みの種であった。

「策はあります。この時頼にお任せください」

時頼には、幼き頃より、兄、経時よりも全てにおいて自分のほうが優れているという、自負があった。

ただ、亡き時氏の嫡男というだけで、兄が執権の座に就いたに過ぎない、と時頼は考えていたのである。

しかし、家督を決めた祖父の泰時は、そういう時頼の性質も含めて、全て見抜いていたのである。

経時は短絡的な面はあるが、それは情に厚い故である、したがって最終的には中庸な判断をする。

この末の世においては、そういう権力者こそが必要である、と。

それに、道理を重んじる泰時は、事実、長男を差し置いて次男の時頼に家督を継がせることなど考えるはずもなかった。

もし、仮に、時頼が執権になれば、経時とは正反対の幕府運営となる。

つまり、静まらぬ世は続くであろう。

泰時は、そう考えたに違いない。

また、時頼は才気煥発に過ぎるため、正論に行き過ぎ、極端な政策を行う、とも考えたはずである。

まさに、鎌倉幕府草創の故将軍、源頼朝がその才能を認めた泰時が、承久の乱世を乗り越えて、ここまで幕府を立て直せたのは、驕り高ぶることのない性格と、中庸の精神があったからである。

泰時が今の時頼を見たならば、自惚れるな、と強く諌めたことであろう。

重時にそれはできない。

例えその気があっても、得宗家の流れではない極楽寺流、重時はその立場にも無かった。

したがって、重時は、時頼に任せてみることにした。

はたしてその後も、光時らが期待するようなことは起きることなく、将軍家の譲位については、粛々と進められていった。

「余の譲位は、すなわち近衛家に利するであろう。これも、後鳥羽院の怨霊のためであろうか」

将軍の座を追われることとなった頼経は、真剣にそれを疑い、後鳥羽院御追善の祈祷を重ねた。

もはや、頼経にできることは、神仏頼みだけである。

実際、この年(寛元二年、一二四四年)は、天変怪奇が多かった。

それで、世の人々も、自ずと怨霊を疑ったのである。

恐ろしく日照りが続いたと思えば、一転、長雨、豪雨となり、鎌倉は洪水に見舞われた。

その年が暮れ明けても、天変は収まらない。

そして、地震である。

地震と連動するように、天体に異変が続き、その度に祈祷が繰り返された。

その頃であった。

北条朝時が病を発症した。

脚気と脹病(腹部が膨らむ病気)である。

光時も幾度と無く、父朝時を見舞い、あらゆる手を尽くしたが、遂に、寛元三年(一二四五年)、四月六日、朝時は亡くなった。

享年五十三歳であった。

吾妻鏡は、その死を、公私共に惜しまない者は無かった、と記録する。

一番にその死を惜しんだのは、取りも直さず、嫡男の光時であろう。

「まだ、事が起きる前に」

そのことである。

対する得宗派は、逆であったろう。

反得宗派の重鎮が亡くなったのである。

そして、執権経時の弟、時頼は、好機とばかりに行動を開始したようだった。

同年、五月二十九日、突然、経時の体に異変が起きる。

黄疸。

これは、肝臓に障害がある証左であるが、これまで、経時はそのような兆候が一切無かったのである。

しかし、肝臓というのは、得てしてそういう臓である、と人々は疑うこともしなかった。

時頼だけがその訳を知っていた。

なぜなら、経時の食事に毒を盛ったのは、時頼だったからである。

毒とは、唐渡りの謎の鉱石。

その後、時頼は、兄を見舞い、隙を見ては、この鉱石を削った粉を食物や薬湯に混ぜ与え続けた。

一方で、病気平癒のための祈祷は繰り返された。

しかし、黄疸は消えては、少ししてはまた現れるの繰り返しであった。

そして、状態は総じて悪くなっていった。

厄災とは続くものである。

八月に、新将軍、頼嗣が首の腫れる病気に罹り、祈祷が行われた。

また、それからおよそ半月足らず後の、九月四日、執権経時の妻室が急死する。

齢まだ十五であった。

そして、その二十日ほど後である。

経時が病気を再発し、一時息が絶えた、と云うから、鎌倉は騒然となった。

大々的に祈祷が行われた。

一方、北条光時は、経時の死は近い、といよいよ色めきだっていた。

これは、得宗転覆の千載一遇の機運である、と。

しかし光時は、経時重病の影に北条時頼があるとは夢にも思わないのであった。

その後、なぜか経時は奇跡的な回復を見せ、将軍家の病も平癒し、十月十三日には、回復の御沐浴の儀が執り行われた。

平経高の夢に、北条朝時が立ったのは、この二日後のことである。

それは正に、この後起こる、「宮騒動」を、ある意味予見するかのような夢であった。

夢の中で北条朝時は、忠成王が皇位を継がれる、と語ったのである。

そのようなことがあり、寛元三年は暮れた。

明けて寛元四年は、波乱の幕開けとなった。

当初より、この年の正月一日は、日蝕があると、諸道(占いをする諸人の者ども)が口を揃えて占っていたが、実際には起こらず、物議を醸しだした。

二月に入ると、将軍家、頼嗣の御台所(正室)が病を患う。

直ぐに御占が行われたが、結果がたいそう悪かった、と云い、直ぐに千度御祓などの御祈祷が行われた。

そして三月、遂に、執権、経時の病状が重篤となる。

二十一日には、逆修(生前にあらかじめ死後の利益を願って仏事を修すること)が行われた。

その二日後、急遽、執権を弟、時頼に譲ったのである。

経時が亡くなったのは、それからおよそ一月後の閏四月一日のことであった。

光時が動き始めたのは、経時が一時危篤になった頃(三月半ば頃)であった。

近国の有力御家人たちに、光時は秘かに使者を送ったのである。

使者が携えたのは、密書の写しである。

朝時が病に倒れた時、光時に明かした、この計画の「切り札」であった。

「これは、兄(泰時)が今際の際に余に託されたものだ。今、検められるが良い」

光時は、密書に目を通した。

そこには俄には信じがたい事が記されていた。

それは、源頼朝の殺害に関するものであった。

「容易に信じられまいが、それは真の事であるのだ。これが晒されれば、得宗家は危うい。兄はそれを父(義時)より譲られたと申された。いわば、封印された得宗家の秘事」

「何故、これが父上に」

「兄上は申された。信頼できる者はおらぬ、とな。そのように言われても、余とて、それで納得したわけではない。しかし受け取り申した。それが兄の願いゆえ。よって真意ははかりかねるが、いずれ、その他の者よりもまし、ということにござろう」

泰時は、あるいは、嫡男の時氏亡き後、その秘事を年若い孫、経時に託すことに不安があったのかもしれない。

かと言って、得宗家の外に信頼に足る者がであろうか、朝時以外に、と。

万が一にも、朝時であれば、間違ったことにはならないであろう、と。

そう深慮したのであろう。

「このような大事をこれに」

「そうじゃ、そなたに委ねる」

この後、朝時は、計略の重要部分を光時に語った。

そして遂に、その「切り札」を行使する時が、訪れたのであった。

ところが、である。

光時が放った、この密書使者送りの動きを、安達義景(安達泰盛の父、北条時頼の側近)に密告した者があった。

義景は光時の作意を察し、直ちに、時頼に光時への先制攻撃を進言した。

そして、寛元四年(一二四六年)、閏四月十八日、鎌倉の辻々は、執権の軍勢に固められ、事実上、御所は包囲されたのである。

執権側の大義名分は、前将軍、頼経の謀叛であった。

加えて、義景らは、光時が根も葉もない讒言と、偽の密書を触れ回っているとの噂を数日前より流していた。

一方、密書を受けた近国の御家人たちは、一大事が起こる、と鎌倉に軍を一斉に急行させたのである。

近国から集まった御家人は幾千万とも知れない、と吾妻鏡は記録しているから、凄まじい。

この大事は、正に鎌倉幕府始まって以来の大騒擾であった。

しかも、その軍勢の中身は、得宗派と反得宗派が入り乱れているのである。

この兵たちが戦闘となれば、どちらが勝利するということではなく、鎌倉自体が壊滅することは、誰の目にも明らかであった。

明け方になって、時頼の密使が、御所に参った。

一時(約二時間)におよぶ会談であった。

ここで、密約が交わされたのである。

このまま戦となれば、鎌倉は廃墟と化す。それは何としても食い止めなければならない。

それが大前提であった。

はたして、その交渉、条件の中身。

まず、光時らの謀叛謀略を重罪に処すことはしない。

よって、頼経の身は安泰である。

その代わり、密書の事は無きものとする。

いずれ、密書が白日に晒されれば、得宗家のみならず、北条氏全体に咎が及ぶであろう、というのが、執権時頼側の理屈であった。

そのとおりかもしれない、と光時も想う。

父上なら、どう考えるであろうか。

分からない。

そこが光時の限界であった。

この策略の成功には、朝時が不可欠であったということである。

朝時であれば、「北条氏全体に咎が及ぶ」という詭弁に惑わされることはない。

なぜなら、朝時は泰時と同時代を生き、時政、義時、政子がどのように政を執ってきたを全て見てきているからである。

故に、それらの知見をさらけ出して論破したことであろう。

いや、それ以前に、相対するが朝時であらば、そのような詭弁すら出してこなかったやもしれぬ。

泰時こそは、その秘事の重大さを心得ていた。

しかし、義時と違い、その秘事を自らが悪用することなど考えたこともなかったのである。

それでも、心の何処かで、この密事を善政に活かせるのであれば、それもやむ無し、と密かに望んだのかもしれない。

それゆえ、密書を朝時に委ねたと考えられなくもない。

言うに及ばず、泰時はまた、その密書が北条氏全体を危うきに導くことを恐れていた。

つまりは、一族の命運そのものを朝時に付託したということなのである。

このことこそが、泰時が、実はいかに朝時を信頼していたかを物語っている。

しかし、その泰時ですら、朝時が死に、その後のことにまで考えは及ばなかったであろう。

光時は、時頼の主張を飲むしか無かった。

そしてその日のうちに御所を明け渡し、出家した。

義景は、この騒動の経緯を文書にして、直ぐに御家人たちに伝えた。

その文書の内容は、光時に叛逆の意思は無い、そして、密書については偽物である、であった。

しかしこの後、実際上、反得宗派は粛清される。

佐渡守(後藤)基綱、太宰少弐(狩野)為佐、上総権介(千葉)秀胤、加賀守(町野)康持らは、評定衆を罷免。

越後守、北条光時は、所領の大半を没収され、伊豆の江間(現、静岡県伊豆の国市)に流された。

そして、前将軍、頼経は、遂に京に戻される。

寛元四年(一二四六年)、七月十一日のことである。

図らずも、この日は、出羽国(正厳)で、順徳院が崩御される八日前であった。

0

お気に入りに追加

13

あなたにおすすめの小説

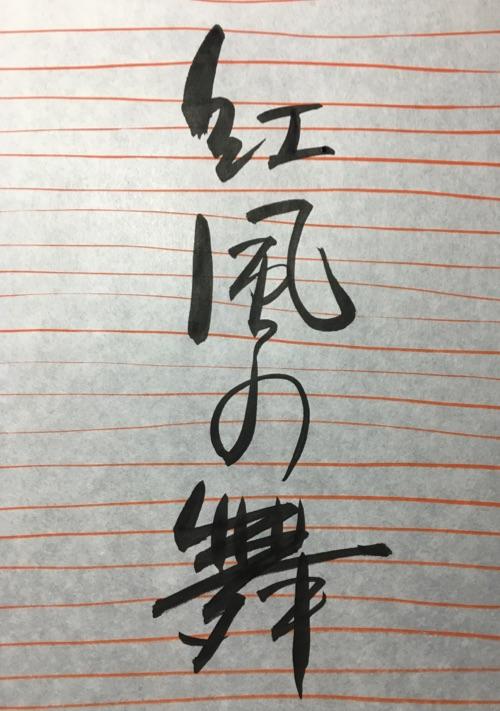

紅風の舞(べにかぜのまい)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

初代の櫓(しょだいのやぐら)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

山形県最上郡舟形町、東長沢には、「団十郎屋敷」なる場所がある。

その地には、「ここは初代市川団十郎の生誕地である」という言い伝えが残っている。

初代、市川團十郎の経歴は、「市川宗家代々」が伝えるとおりだが、ほかにも様々な説や言い伝えがあり、大変興味深い。

東長沢の伝説に端を発し、初代團十郎の諸説ある記録の断片を筆者なりに編み直した。

例えば、こんな初代市川團十郎の一生があったかもしれない。

if 大坂夏の陣 〜勝ってはならぬ闘い〜

かまぼこのもと

歴史・時代

1615年5月。

徳川家康の天下統一は最終局面に入っていた。

堅固な大坂城を無力化させ、内部崩壊を煽り、ほぼ勝利を手中に入れる……

豊臣家に味方する者はいない。

西国無双と呼ばれた立花宗茂も徳川家康の配下となった。

しかし、ほんの少しの違いにより戦局は全く違うものとなっていくのであった。

全5話……と思ってましたが、終わりそうにないので10話ほどになりそうなので、マルチバース豊臣家と別に連載することにしました。

辻のあやかし斬り夜四郎 呪われ侍事件帖

井田いづ

歴史・時代

旧題:夜珠あやかし手帖 ろくろくび

あなたのことを、首を長くしてお待ちしておりましたのに──。

+++

今も昔も世間には妖怪譚がありふれているように、この辻にもまた不思議な噂が立っていた。曰く、そこには辻斬りの妖がいるのだと──。

団子屋の娘たまはうっかり辻斬り現場を見てしまった晩から、おかしな事件に巻き込まれていく。

町娘たまと妖斬り夜四郎の妖退治譚、ここに開幕!

(二作目→ https://www.alphapolis.co.jp/novel/284186508/398634218)

出雲屋の客

笹目いく子

歴史・時代

短篇です。江戸堀留町の口入屋『出雲屋』は、乳母奉公と養子縁組ばかりを扱う風変わりな口入屋だった。子を失い、横暴な夫に命じられるまま乳母奉公の口を求めて店を訪れた佐和は、女店主の染から呉服商泉屋を紹介される。

店主の市衛門は妻を失い、乳飲み子の香奈を抱えて途方に暮れていた。泉屋で奉公をはじめた佐和は、市衛門を密かに慕うようになっていたが、粗暴な夫の太介は香奈の拐かしを企んでいた。

夫と離縁し、行き場をなくした佐和を、染は出雲屋に雇う。養子縁組の仕事を手伝いながら、佐和は自分の生きる道を少しずつ見つけて行くのだった。

いや、婿を選べって言われても。むしろ俺が立候補したいんだが。

SHO

歴史・時代

時は戦国末期。小田原北条氏が豊臣秀吉に敗れ、新たに徳川家康が関八州へ国替えとなった頃のお話。

伊豆国の離れ小島に、弥五郎という一人の身寄りのない少年がおりました。その少年は名刀ばかりを打つ事で有名な刀匠に拾われ、弟子として厳しく、それは厳しく、途轍もなく厳しく育てられました。

そんな少年も齢十五になりまして、師匠より独立するよう言い渡され、島を追い出されてしまいます。

さて、この先の少年の運命やいかに?

剣術、そして恋が融合した痛快エンタメ時代劇、今開幕にございます!

*この作品に出てくる人物は、一部実在した人物やエピソードをモチーフにしていますが、モチーフにしているだけで史実とは異なります。空想時代活劇ですから!

*この作品はノベルアップ+様に掲載中の、「いや、婿を選定しろって言われても。だが断る!」を改題、改稿を経たものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる