20 / 26

(十九)定家の心奥の思いと、経高の歎き

しおりを挟む

佐渡院(順徳院)が、自らの御百首を編み始めた頃、寛喜の大飢饉が日本を震撼させていた。

京の都では、相変わらず、群盗が跋扈し、付け火を疑うべき火事が相次いでいた。

一方の鎌倉も、天変怪異が絶えず、謀叛の蜂起があるなど、政情安定には程遠い。

明月記には、瘧病(現代で言うところのマラリア性の熱病)が流行した、との記載がある。

世は、まさに疲弊の一途を辿っていた、と言っていい。

寛喜二年(一二三〇年)の五月二十四日、京の嘉陽門院(後鳥羽天皇第三皇女)の御所が炎上した、と明月記に見える。

定家は、京中の運尽くるの故か、栄華の遺跡滅亡するの時か、と歎いた。

そうした中、耳を疑うようなことが定家に聞こえてくる。

時の関白は、九条道家である。

北条政子が亡くなり、甥の頼経が第四代鎌倉将軍に就任したことで、安貞二年(一二二八年)十二月より、再び九条家が権勢をふるっていた。

その道家が、勅撰集(天皇の命によって編纂される和歌集)を計画している、というのである。

「まさか」

どういう訳があって、このご時世に勅撰集など、と定家は聞き流した。

定家という人物は、つくづく、公平実直な性質だったのであろう。

物事の正否がはっきりしているのである。

こういう反応に、道家は執拗に何度も、定家に使いを寄こした。

仕方なく、定家は道家のところに赴いた(寛喜二年、一二三〇年、七月六日)

「勅撰と申されますが、どなたの勅撰とするおつもりですか」

定家は半ば詰め寄るように、道家に問いただした。

道家は、答えに窮する。

定家は、構わずに続ける。

「いま、この時に、勅撰集を御計画しなければいけないと、定められた訳ではござりませんでしょう。撰者は、特に優れた御方でなければいけません。もし、この定家に選歌をさせようとお考えであれば、それは心得違いでござります。もとより予には、そのような器量もござりません」

さらに、語気を強め、定家は続けた。

「ましてや、両院(後鳥羽院、順徳院)が、謫居(流罪となり遠方にあること)となられましてからというもの、悲涙に絶えず、もはや歌心も枯れ果てました」

定家の心からの訴えにも、道家はまるで聞こえなかったかように次のように言った、と云う。

「それとなく、天気(後堀河天皇=十九歳の意見)を伺ってみたところ、頗るよろしい。北条時氏殿の悲嘆(死への嘆き)も収まったようでの。それで、この勅撰集の撰者には誰かおるか、と仰せであるのだ」

定家は、呆れて返す言葉もなかったが、なんとしても、この計画を進めさせてはいけない、と思い、あれこれと言い訳を付けて、計画の延期を進言したのである。

結果として、定家の主張は通る。

いかに定家が和歌の世界において、比類なき実力を持っていたかを物語っている。

結果として、この歌集の選歌が始められるのは、後堀河天皇が退位し、上皇になってからのことであった。

定家にしてみれば、承久の謀叛によって、即位した天皇が退位する、という時が道理の節目であり、後鳥羽院、順徳院への礼儀だったのであろう。

そして、寛喜の大飢饉の、ある程度の収束を見計らったこともあろう。

実に、筋の通った、正しい決断であったと言える。

承久の謀叛に関して、後鳥羽院の姿勢に反対し、朝廷方が敗北するや冷酷な態度を取ったと、定家を批判する向きがあるが、明月記の記録、「順徳院御百首」編纂過程の順徳院とのやりとりを見る限り、それは全く当たらない。

その「順徳院御百首」が完成したのは、奇しくもこの勅撰集(洞院摂政家百首)の選歌が始まった年(一二三二年)であった。

「順徳院御百首」に関しては、定家が合点を行っているから、定家は「洞院摂政家百首」と同時並行的に作業に当っていたことになる。

「洞院摂政家百首」の選歌、作者名に後鳥羽院と順徳院の名はない。

これは、後堀河天皇が、佐渡院(順徳院)の歌を選出するときは、「示し合すべし」と指示を出され、暗に「載せるな」と定家に命じたためである。

しかし、「洞院摂政家百首」のなかには「作者不詳」の和歌もいくつか選ばれており、あるいは、この中に、後鳥羽院と順徳院の歌が忍ばせてあるかもしれない。

■春の歌より抜粋

いくかえり はないろころも たちなれぬ

わかみよにふる はるをへしよに

(番号外作者)

ゆくはるを いつれのくもと なかむれは

ふるさといそく かりもなくなり

(番号外作者)

■秋の歌より抜粋

おきのほる つゆはもとより をきのはの

おとこそかはれ あきはきにけり

(番号外作者)

■冬の歌より抜粋

ふるさとの ゆきのしたより おとつれて

ありとはかりの にはのしらゆき

(番号外作者)

■恋の歌より抜粋

おもふこと むすほほれては くちぬとも

とけてはいはし いはしろのまつ

(番号外作者)

定家は、「洞院摂政家百首」の選歌が終わる頃、出家した(一二三三年)。

老齢による病が続いていた定家にしてみれば、ごく当たり前の成り行きだったが、隠岐の後鳥羽院は、その報せにたいそう驚かれたと云う。

その翌年のことである。

天皇家に悲劇が続いた。

六月十八日、九条廃帝(仲恭天皇=順徳院の第四皇子)が崩御された。

享年十七歳。

儚く、悲運の末の夭折であった。

また、中宮(後堀河院の皇后)、しゅん子が難産の末に亡くなられた。

御子も死産であった。

更に、その翌月八月のことである。

後堀河院が崩御された。

享年二十三歳の若さであった。

元来、病弱であられたというが、それにしても、早すぎる死である。

院政を執られて、わずか二年。

当然の事ながら、この立て続けの訃報に、世の人々は口々に怨霊を噂した、と云う。

後堀河院崩御の二日後、草本されたばかりの「洞院摂政家百首」二十巻を、定家は、庭で焼いた、と云う。

悲劇は天皇家だけではなかった。

藤原(九条)道家の跡を継いで、摂政に成ったばかりの教実(道家の嫡男)が、病に倒れ亡くなられたのである。

後堀河院崩御から一年も経っていなかった(一二三五年三月二十七日)。

これにより、道家は摂政に復位する。

この頃鎌倉では、相も変わらず天変地異が続いていた。

三月十六日の大地震が皮切りだった。

四月、五月と余震が続く。

弱り目に祟り目であった。

七月には洪水である。

「鎌倉中が洪水となった。民家の流失や山岳の崩壊は多く数えきれない」と吾妻鏡に記録されている。

世の乱れも、寛喜年間から引きずっていた。

四月には、恐るべきことに、第四十代、天武天皇(中大兄皇子の弟)の御陵が盗掘された。

この数年で、どれだけの朝廷の遺産が群盗に荒らされ、焼かれ、盗まれたか知れなかった。

定家は、歎きを通り越して、ただただ無力感に苛まれていたことであろう。

承久の謀叛の後、三上皇が配流されてから十三年の月日が流れていた。

定家は、一区切りと考えたのかもしれない。

遂に、「小倉百人一首」の原型である「百人秀歌」を編み始めた。

そして、同年五月二十七日(一二三五年)に、それは完成した。

この六年後に、藤原定家は、八十年の生涯を閉じる。

そういう意味においても、「小倉百人一首」は、言わば定家の歌業の集大成である。

さらに百人一首の選歌で注目すべきは、その政治性である。

それまで、厳格に公正中立を守ってきた定家が見せた最初で最後の政治的主張が、「小倉百人一首」には色濃い。

作者人選、選歌そのものに、自らの政治的意図つまりは裸の定家の感情を投影させたのだ。

それは稀代の歌人、藤原定家に相応しいやり方だったと言えるだろう。

「小倉百人一首」の作者(抜粋)

一、天智天皇(中大兄皇子)

二、持統天皇

三、柿本人麻呂

九、小野小町

三十五、紀貫之

五十七、紫式部

六十二、清少納言

七十六、法性寺入道前関白太政大臣

七十七、崇徳院

八十六、西行法師

九十三、鎌倉右大臣(第三代鎌倉征夷大将軍、源実朝)

九十五、前大僧正慈円

九十七、権中納言定家(藤原定家)

九十九、後鳥羽院

百、順徳院

定家の幸いは、日本有史以来、初の大事件、幕府(武家)の皇位継承介入を知らずに亡くなったことかもしれない。

定家の死の翌年、仁治三年(一二四二年)、正月九日、僅か十二歳で、四条天皇が崩御された。

その後継として、浮上したのは、順徳天皇の第五皇子、忠成王と、土御門院の皇子、邦仁王であった。

しかし、執権、北条泰時は悩んだ末に、忠成王ではなく、邦仁王を推挙した。

一般的には、泰時が強固に忠成王の即位に反対した、と泰時の冷徹さを批判する向きがあるが、話はそう単純ではないだろう。

承久が事の首謀である順徳院の系統を復権させることは、鎌倉幕府そのものを否定することであり、即ち、承久の乱を、鎌倉幕府の謀叛であるということを世にしらしめることになる。

それは北条得宗家として認めるわけには行かなっただろう。

それでなくとも、北条得宗は常に御家人たちの叛逆の危険に晒されていたのである。

泰時自らが、承久の事を、天皇家に対する北条の謀叛と認めてしまったら、臣下によるどういう逆心が起こるか知れない。

それでも、かの泰時のこと。

順徳院を帰洛させないことへの、非情さ、そして筋の通らなさにさぞかし悩んだことであろう。

人の道理に外れ、先例を犯す、と。

まさに、このような苦渋の決断を、泰時は迫られたことである。

しかし、そういう泰時の断腸の思いがあったとしても、この決断を定家が生きていたなら、必ずや糾弾したと想われるのである。

生前の定家に、事あるごとに教えを請うていた平経高は、定家の代弁者と言っていい。

その経高は、順徳天皇に仕え、最も敬愛していた人物の一人であった。

先例や道理からいって、四条天皇の跡は、順徳天皇御子息、忠成王だと、経高は考えていたのである。

経高は、憤激は相当なものだったと云う。

「これを末の世と言わずして、何と言えばいいのだろうか。幸いにも、結果として土御門院の御子息であられたから良かったものの、これは末代の恥と言うべき、摂関家の大失態。鎌倉北条などは、今更論ずるまでも無く、ただの異国の野蛮の輩。それが皇位継承に口を挟み、計略するとは、どれほどの罵倒の限りを尽くしても尽くしきれまい」

しかし、そういう経高の批判とは裏腹に、一方の朝廷は、土御門天皇の御子息が天皇になられたことで、ようやく本来の華やかさを取り戻した、と増鏡は書いている。

これは暗に、承久の謀叛によって三上皇が配流されたという大事が、朝廷の権威を失墜させ、絶望の淵に至らしめていたかということを如実に物語っている。

そう考えれば、後嵯峨天皇の践祚は、正にこの世の春、と殿上人たちが期待に胸を膨らませたことは、無理からぬ事なのである。

これとは対照的に、鎌倉にはまた悲劇が起こった。

後嵯峨天皇践祚の半年後、病に倒れた北条泰時が亡くなるのである。

六月十五日のことであった。

泰時の最期は、物凄い高熱で、人が近付くことすら出来なかったと云う。

人々は、その様子を次のように噂した、と云う。

「まるで、平清盛の最期を見るようだ」

「これは、後鳥羽院や順徳院を苦しめた罰であろう」

不幸にも、この泰時の死こそは、怨霊のなせる業と、誰もが信じて疑わなかったのである。

このような噂が駆け巡る中、佐渡の順徳院は、遺言書を書き始めた。

そして遂に、悲報が届くのである。

経高は、同年十月六日の平戸記にこう記す。

「早朝に報せが参った。昨夜、飛脚が到着したとのこと。佐渡院(順徳院)が先月の十二日に崩逝された、と云う。そのようなことはあるはずがないと思い、事の真偽を確かめようと、順徳院の生母、修明門院、そして六条宮(雅成親王=後鳥羽天皇皇子で順徳天皇の同母弟)の女房に尋ねたが、真偽は計り難い。考えたくないが、どうしても昔が偲ばれてしまう。思えば、順徳院が東宮であられたころから譲位されるまでの二十年余の長きに渡り、私は常にお側に仕えてきたのだ。その順徳院が佐渡にお遷りになられて、更に二十二年の間も、片時も忘れ申したことは無かった。今となっては誤報を願うばかりだが、仮に最早再会が叶わないというようなことがあれば、私はどうすればいいのだろうか」

順徳院にしても、経高を大事に思われていた。

去る八月にも、順徳院からの文が届いたばかりであった。

そこには、お亡くなりになるような兆候はなかった。

しかし遂に、それが誤報であった、というような報せは、その後も経高のもとには届かなかったのである。

「ほんとうに、どうしてこのようなことになってしまわれたのか」

六条宮の前に座して呟いた経高の声音は、悲痛に満ちている。

佐渡院崩御の報せが参ってから四日後の十月の十日のことである。

経高は、六条宮に順徳院最期の御様子を伝えに来たのである。

「去る九月一日から、佐渡院(順徳院)は、修明門院様が贈られた、聖観世音菩薩の前に座られ、読経を始められたと云います。初めは、藤原康光様、右衛門督局様、別当局様もご一緒に誦経されたと云います。皆様が既に出家され、剃髪されてからのことと云います。その後、佐渡院はご絶食になり、お部屋に籠もられたとのことです。八日が過ぎ、佐渡院のお体が浮腫まれ、たいへんに痛く痒かったと聞きます。それでも、まだ気丈にお振る舞いになり、更に三日の後、佐渡院は、康光様にお命じになり、焼石を運ばせ、お体にお当てになり、ご気絶になられ、そのまま、ということでございます」

「何も、焼石などを」

涙を堪え聞いていた六条宮であったが、焼石の件で、遂に表情を歪め、顔を伏せた。

同月二十二日、経高は、内密の仏事を営んだと云う。

また、明けて十一月一日は、四十九日の法要を行う。

このときは、順徳院の宸筆(天子の筆跡)が書かれた、仏図絵が用意された。

時が経つほどに、順徳院が亡くなられたことが、経高の心に重く染み付いていった。

それは、順徳院に近かった人々に共通した思いだったろう。

「邦仁殿(後嵯峨天皇)が、即位された時、予は、佐渡院の御帰洛が近いものと、一人思っておりました。もはや、時は過ぎ、皇位継承へのご関与の望みも無くなり申した。故にもはや謫居(流罪となり遠方にあること)の必要はない、と」

六条宮は、そう振り返った。

今では、経高にとり、六条宮は、亡き順徳院のことを語り合える、唯一の存在であった。

十一月二十五日、経高は再び六条殿を訪れたのであった。

「全ては、北条泰時の謀略です。もはや、順徳院様に、この期に及んでの皇統への執着など無きものを」

経高も同意して言う。

「さようです。そのようなお気持ちは露ほども無かったでしょう」

「誰もが、ただただ御無事の御帰洛のみを望んでおりましたのに」

そういって、経高は涙を袖で拭った。

後嵯峨天皇が践祚する前、六条宮は忠成王(順徳天皇の第五皇子)の皇位継承を画策していた。

そして、北条側には、朝時が居た。

ここに、佐渡守北条朝時、平経高、六条宮という繋がりが浮かび上がる。

朝時が、順徳院の佐渡配流が決まった直後に経高の元を訪れ、語ったことが思い出される。

「いつの日か、御帰洛ということもござましょう。その時まで、朝時が命を賭してお守りいたします」

そう約束した、あのことであった。

その朝時が、突然、越後守・佐渡守を解任されたのが、嘉禎二年(一二三六年)の八月頃であった。

順徳院が佐渡に遷られて、十四年後のことである。

これは、あるいは朝時の謀略が、何らかの形で、北条得宗家の者に露見したゆえのことか。

経高は、今更ながら、そう思うようになっていた。

当時は、朝時が佐渡の守護を外れても、守護代・地頭の本間氏が居る限り、順徳院御帰洛の希望は捨てきれまい、と秘かに願っていた経高と六条宮であった。

しかし、実際には、その時点で何かしらの手を打つべきであったか。

その後悔であった。

そう思うにつけ、経高は打ちひしがれ、無力感に苛まれるのであった。

北条朝時は、泰時が病に倒れ出家した二日後に、後を追うように出家した。

当初、経高は、朝時の出家は、兄の出家を受けたものとだけ考えていたが、今となっては、ただそれだけの事だったかと訝しむ。

そう想うのは、それから半年も経たずに、順徳院が崩御されたからである。

朝時の死は、むしろ順徳院の崩御と何か関係があるのか、と要らぬ邪推すら、経高はするのであった。

叶うことなら、もう一度、そのあたりのことを朝時に確かめたい、と経高は思う。

しかし、遂にそれは叶わないのであった。

寛元三年(一二四五年)、四月六日、庚午(七番目の日)、北条名越流の祖、朝時が亡くなった。

享年、五十三歳であった。

亡くなる前の数ヶ月間、脚気と脹病(腹部が膨らむ病気)に悩まされていた、と云う。

それから、およそ五ヶ月後の、十月十五日に、経高は不思議な夢を見た。

「朝時法師様の使いにて参上いたしました」

夢に現れた使いの者は書状を携えていた。

文には、こう書かれていた。

「彼竹園(六条宮)様の普段からの御稽古は誠に素晴らしいものにございます。これからも怠ることのなりませぬよう、経高様の変わらぬお引き立てがありますように。そうすれば、必ずや、御所の御造営が叶います。六条宮様にも、そのようにお伝え願います」

御稽古というのは、六条宮の政治的な御努力のこと。

有り体に言えば、皇位継承に向けての画策、である。

夢の中の朝時は、順徳院の御帰洛も、忠成王の即位も諦めていないのだった。

「朝時殿」

夢から覚めて、経高は床から起き上がった。

目尻から、涙がこぼれ落ちた。

京の都では、相変わらず、群盗が跋扈し、付け火を疑うべき火事が相次いでいた。

一方の鎌倉も、天変怪異が絶えず、謀叛の蜂起があるなど、政情安定には程遠い。

明月記には、瘧病(現代で言うところのマラリア性の熱病)が流行した、との記載がある。

世は、まさに疲弊の一途を辿っていた、と言っていい。

寛喜二年(一二三〇年)の五月二十四日、京の嘉陽門院(後鳥羽天皇第三皇女)の御所が炎上した、と明月記に見える。

定家は、京中の運尽くるの故か、栄華の遺跡滅亡するの時か、と歎いた。

そうした中、耳を疑うようなことが定家に聞こえてくる。

時の関白は、九条道家である。

北条政子が亡くなり、甥の頼経が第四代鎌倉将軍に就任したことで、安貞二年(一二二八年)十二月より、再び九条家が権勢をふるっていた。

その道家が、勅撰集(天皇の命によって編纂される和歌集)を計画している、というのである。

「まさか」

どういう訳があって、このご時世に勅撰集など、と定家は聞き流した。

定家という人物は、つくづく、公平実直な性質だったのであろう。

物事の正否がはっきりしているのである。

こういう反応に、道家は執拗に何度も、定家に使いを寄こした。

仕方なく、定家は道家のところに赴いた(寛喜二年、一二三〇年、七月六日)

「勅撰と申されますが、どなたの勅撰とするおつもりですか」

定家は半ば詰め寄るように、道家に問いただした。

道家は、答えに窮する。

定家は、構わずに続ける。

「いま、この時に、勅撰集を御計画しなければいけないと、定められた訳ではござりませんでしょう。撰者は、特に優れた御方でなければいけません。もし、この定家に選歌をさせようとお考えであれば、それは心得違いでござります。もとより予には、そのような器量もござりません」

さらに、語気を強め、定家は続けた。

「ましてや、両院(後鳥羽院、順徳院)が、謫居(流罪となり遠方にあること)となられましてからというもの、悲涙に絶えず、もはや歌心も枯れ果てました」

定家の心からの訴えにも、道家はまるで聞こえなかったかように次のように言った、と云う。

「それとなく、天気(後堀河天皇=十九歳の意見)を伺ってみたところ、頗るよろしい。北条時氏殿の悲嘆(死への嘆き)も収まったようでの。それで、この勅撰集の撰者には誰かおるか、と仰せであるのだ」

定家は、呆れて返す言葉もなかったが、なんとしても、この計画を進めさせてはいけない、と思い、あれこれと言い訳を付けて、計画の延期を進言したのである。

結果として、定家の主張は通る。

いかに定家が和歌の世界において、比類なき実力を持っていたかを物語っている。

結果として、この歌集の選歌が始められるのは、後堀河天皇が退位し、上皇になってからのことであった。

定家にしてみれば、承久の謀叛によって、即位した天皇が退位する、という時が道理の節目であり、後鳥羽院、順徳院への礼儀だったのであろう。

そして、寛喜の大飢饉の、ある程度の収束を見計らったこともあろう。

実に、筋の通った、正しい決断であったと言える。

承久の謀叛に関して、後鳥羽院の姿勢に反対し、朝廷方が敗北するや冷酷な態度を取ったと、定家を批判する向きがあるが、明月記の記録、「順徳院御百首」編纂過程の順徳院とのやりとりを見る限り、それは全く当たらない。

その「順徳院御百首」が完成したのは、奇しくもこの勅撰集(洞院摂政家百首)の選歌が始まった年(一二三二年)であった。

「順徳院御百首」に関しては、定家が合点を行っているから、定家は「洞院摂政家百首」と同時並行的に作業に当っていたことになる。

「洞院摂政家百首」の選歌、作者名に後鳥羽院と順徳院の名はない。

これは、後堀河天皇が、佐渡院(順徳院)の歌を選出するときは、「示し合すべし」と指示を出され、暗に「載せるな」と定家に命じたためである。

しかし、「洞院摂政家百首」のなかには「作者不詳」の和歌もいくつか選ばれており、あるいは、この中に、後鳥羽院と順徳院の歌が忍ばせてあるかもしれない。

■春の歌より抜粋

いくかえり はないろころも たちなれぬ

わかみよにふる はるをへしよに

(番号外作者)

ゆくはるを いつれのくもと なかむれは

ふるさといそく かりもなくなり

(番号外作者)

■秋の歌より抜粋

おきのほる つゆはもとより をきのはの

おとこそかはれ あきはきにけり

(番号外作者)

■冬の歌より抜粋

ふるさとの ゆきのしたより おとつれて

ありとはかりの にはのしらゆき

(番号外作者)

■恋の歌より抜粋

おもふこと むすほほれては くちぬとも

とけてはいはし いはしろのまつ

(番号外作者)

定家は、「洞院摂政家百首」の選歌が終わる頃、出家した(一二三三年)。

老齢による病が続いていた定家にしてみれば、ごく当たり前の成り行きだったが、隠岐の後鳥羽院は、その報せにたいそう驚かれたと云う。

その翌年のことである。

天皇家に悲劇が続いた。

六月十八日、九条廃帝(仲恭天皇=順徳院の第四皇子)が崩御された。

享年十七歳。

儚く、悲運の末の夭折であった。

また、中宮(後堀河院の皇后)、しゅん子が難産の末に亡くなられた。

御子も死産であった。

更に、その翌月八月のことである。

後堀河院が崩御された。

享年二十三歳の若さであった。

元来、病弱であられたというが、それにしても、早すぎる死である。

院政を執られて、わずか二年。

当然の事ながら、この立て続けの訃報に、世の人々は口々に怨霊を噂した、と云う。

後堀河院崩御の二日後、草本されたばかりの「洞院摂政家百首」二十巻を、定家は、庭で焼いた、と云う。

悲劇は天皇家だけではなかった。

藤原(九条)道家の跡を継いで、摂政に成ったばかりの教実(道家の嫡男)が、病に倒れ亡くなられたのである。

後堀河院崩御から一年も経っていなかった(一二三五年三月二十七日)。

これにより、道家は摂政に復位する。

この頃鎌倉では、相も変わらず天変地異が続いていた。

三月十六日の大地震が皮切りだった。

四月、五月と余震が続く。

弱り目に祟り目であった。

七月には洪水である。

「鎌倉中が洪水となった。民家の流失や山岳の崩壊は多く数えきれない」と吾妻鏡に記録されている。

世の乱れも、寛喜年間から引きずっていた。

四月には、恐るべきことに、第四十代、天武天皇(中大兄皇子の弟)の御陵が盗掘された。

この数年で、どれだけの朝廷の遺産が群盗に荒らされ、焼かれ、盗まれたか知れなかった。

定家は、歎きを通り越して、ただただ無力感に苛まれていたことであろう。

承久の謀叛の後、三上皇が配流されてから十三年の月日が流れていた。

定家は、一区切りと考えたのかもしれない。

遂に、「小倉百人一首」の原型である「百人秀歌」を編み始めた。

そして、同年五月二十七日(一二三五年)に、それは完成した。

この六年後に、藤原定家は、八十年の生涯を閉じる。

そういう意味においても、「小倉百人一首」は、言わば定家の歌業の集大成である。

さらに百人一首の選歌で注目すべきは、その政治性である。

それまで、厳格に公正中立を守ってきた定家が見せた最初で最後の政治的主張が、「小倉百人一首」には色濃い。

作者人選、選歌そのものに、自らの政治的意図つまりは裸の定家の感情を投影させたのだ。

それは稀代の歌人、藤原定家に相応しいやり方だったと言えるだろう。

「小倉百人一首」の作者(抜粋)

一、天智天皇(中大兄皇子)

二、持統天皇

三、柿本人麻呂

九、小野小町

三十五、紀貫之

五十七、紫式部

六十二、清少納言

七十六、法性寺入道前関白太政大臣

七十七、崇徳院

八十六、西行法師

九十三、鎌倉右大臣(第三代鎌倉征夷大将軍、源実朝)

九十五、前大僧正慈円

九十七、権中納言定家(藤原定家)

九十九、後鳥羽院

百、順徳院

定家の幸いは、日本有史以来、初の大事件、幕府(武家)の皇位継承介入を知らずに亡くなったことかもしれない。

定家の死の翌年、仁治三年(一二四二年)、正月九日、僅か十二歳で、四条天皇が崩御された。

その後継として、浮上したのは、順徳天皇の第五皇子、忠成王と、土御門院の皇子、邦仁王であった。

しかし、執権、北条泰時は悩んだ末に、忠成王ではなく、邦仁王を推挙した。

一般的には、泰時が強固に忠成王の即位に反対した、と泰時の冷徹さを批判する向きがあるが、話はそう単純ではないだろう。

承久が事の首謀である順徳院の系統を復権させることは、鎌倉幕府そのものを否定することであり、即ち、承久の乱を、鎌倉幕府の謀叛であるということを世にしらしめることになる。

それは北条得宗家として認めるわけには行かなっただろう。

それでなくとも、北条得宗は常に御家人たちの叛逆の危険に晒されていたのである。

泰時自らが、承久の事を、天皇家に対する北条の謀叛と認めてしまったら、臣下によるどういう逆心が起こるか知れない。

それでも、かの泰時のこと。

順徳院を帰洛させないことへの、非情さ、そして筋の通らなさにさぞかし悩んだことであろう。

人の道理に外れ、先例を犯す、と。

まさに、このような苦渋の決断を、泰時は迫られたことである。

しかし、そういう泰時の断腸の思いがあったとしても、この決断を定家が生きていたなら、必ずや糾弾したと想われるのである。

生前の定家に、事あるごとに教えを請うていた平経高は、定家の代弁者と言っていい。

その経高は、順徳天皇に仕え、最も敬愛していた人物の一人であった。

先例や道理からいって、四条天皇の跡は、順徳天皇御子息、忠成王だと、経高は考えていたのである。

経高は、憤激は相当なものだったと云う。

「これを末の世と言わずして、何と言えばいいのだろうか。幸いにも、結果として土御門院の御子息であられたから良かったものの、これは末代の恥と言うべき、摂関家の大失態。鎌倉北条などは、今更論ずるまでも無く、ただの異国の野蛮の輩。それが皇位継承に口を挟み、計略するとは、どれほどの罵倒の限りを尽くしても尽くしきれまい」

しかし、そういう経高の批判とは裏腹に、一方の朝廷は、土御門天皇の御子息が天皇になられたことで、ようやく本来の華やかさを取り戻した、と増鏡は書いている。

これは暗に、承久の謀叛によって三上皇が配流されたという大事が、朝廷の権威を失墜させ、絶望の淵に至らしめていたかということを如実に物語っている。

そう考えれば、後嵯峨天皇の践祚は、正にこの世の春、と殿上人たちが期待に胸を膨らませたことは、無理からぬ事なのである。

これとは対照的に、鎌倉にはまた悲劇が起こった。

後嵯峨天皇践祚の半年後、病に倒れた北条泰時が亡くなるのである。

六月十五日のことであった。

泰時の最期は、物凄い高熱で、人が近付くことすら出来なかったと云う。

人々は、その様子を次のように噂した、と云う。

「まるで、平清盛の最期を見るようだ」

「これは、後鳥羽院や順徳院を苦しめた罰であろう」

不幸にも、この泰時の死こそは、怨霊のなせる業と、誰もが信じて疑わなかったのである。

このような噂が駆け巡る中、佐渡の順徳院は、遺言書を書き始めた。

そして遂に、悲報が届くのである。

経高は、同年十月六日の平戸記にこう記す。

「早朝に報せが参った。昨夜、飛脚が到着したとのこと。佐渡院(順徳院)が先月の十二日に崩逝された、と云う。そのようなことはあるはずがないと思い、事の真偽を確かめようと、順徳院の生母、修明門院、そして六条宮(雅成親王=後鳥羽天皇皇子で順徳天皇の同母弟)の女房に尋ねたが、真偽は計り難い。考えたくないが、どうしても昔が偲ばれてしまう。思えば、順徳院が東宮であられたころから譲位されるまでの二十年余の長きに渡り、私は常にお側に仕えてきたのだ。その順徳院が佐渡にお遷りになられて、更に二十二年の間も、片時も忘れ申したことは無かった。今となっては誤報を願うばかりだが、仮に最早再会が叶わないというようなことがあれば、私はどうすればいいのだろうか」

順徳院にしても、経高を大事に思われていた。

去る八月にも、順徳院からの文が届いたばかりであった。

そこには、お亡くなりになるような兆候はなかった。

しかし遂に、それが誤報であった、というような報せは、その後も経高のもとには届かなかったのである。

「ほんとうに、どうしてこのようなことになってしまわれたのか」

六条宮の前に座して呟いた経高の声音は、悲痛に満ちている。

佐渡院崩御の報せが参ってから四日後の十月の十日のことである。

経高は、六条宮に順徳院最期の御様子を伝えに来たのである。

「去る九月一日から、佐渡院(順徳院)は、修明門院様が贈られた、聖観世音菩薩の前に座られ、読経を始められたと云います。初めは、藤原康光様、右衛門督局様、別当局様もご一緒に誦経されたと云います。皆様が既に出家され、剃髪されてからのことと云います。その後、佐渡院はご絶食になり、お部屋に籠もられたとのことです。八日が過ぎ、佐渡院のお体が浮腫まれ、たいへんに痛く痒かったと聞きます。それでも、まだ気丈にお振る舞いになり、更に三日の後、佐渡院は、康光様にお命じになり、焼石を運ばせ、お体にお当てになり、ご気絶になられ、そのまま、ということでございます」

「何も、焼石などを」

涙を堪え聞いていた六条宮であったが、焼石の件で、遂に表情を歪め、顔を伏せた。

同月二十二日、経高は、内密の仏事を営んだと云う。

また、明けて十一月一日は、四十九日の法要を行う。

このときは、順徳院の宸筆(天子の筆跡)が書かれた、仏図絵が用意された。

時が経つほどに、順徳院が亡くなられたことが、経高の心に重く染み付いていった。

それは、順徳院に近かった人々に共通した思いだったろう。

「邦仁殿(後嵯峨天皇)が、即位された時、予は、佐渡院の御帰洛が近いものと、一人思っておりました。もはや、時は過ぎ、皇位継承へのご関与の望みも無くなり申した。故にもはや謫居(流罪となり遠方にあること)の必要はない、と」

六条宮は、そう振り返った。

今では、経高にとり、六条宮は、亡き順徳院のことを語り合える、唯一の存在であった。

十一月二十五日、経高は再び六条殿を訪れたのであった。

「全ては、北条泰時の謀略です。もはや、順徳院様に、この期に及んでの皇統への執着など無きものを」

経高も同意して言う。

「さようです。そのようなお気持ちは露ほども無かったでしょう」

「誰もが、ただただ御無事の御帰洛のみを望んでおりましたのに」

そういって、経高は涙を袖で拭った。

後嵯峨天皇が践祚する前、六条宮は忠成王(順徳天皇の第五皇子)の皇位継承を画策していた。

そして、北条側には、朝時が居た。

ここに、佐渡守北条朝時、平経高、六条宮という繋がりが浮かび上がる。

朝時が、順徳院の佐渡配流が決まった直後に経高の元を訪れ、語ったことが思い出される。

「いつの日か、御帰洛ということもござましょう。その時まで、朝時が命を賭してお守りいたします」

そう約束した、あのことであった。

その朝時が、突然、越後守・佐渡守を解任されたのが、嘉禎二年(一二三六年)の八月頃であった。

順徳院が佐渡に遷られて、十四年後のことである。

これは、あるいは朝時の謀略が、何らかの形で、北条得宗家の者に露見したゆえのことか。

経高は、今更ながら、そう思うようになっていた。

当時は、朝時が佐渡の守護を外れても、守護代・地頭の本間氏が居る限り、順徳院御帰洛の希望は捨てきれまい、と秘かに願っていた経高と六条宮であった。

しかし、実際には、その時点で何かしらの手を打つべきであったか。

その後悔であった。

そう思うにつけ、経高は打ちひしがれ、無力感に苛まれるのであった。

北条朝時は、泰時が病に倒れ出家した二日後に、後を追うように出家した。

当初、経高は、朝時の出家は、兄の出家を受けたものとだけ考えていたが、今となっては、ただそれだけの事だったかと訝しむ。

そう想うのは、それから半年も経たずに、順徳院が崩御されたからである。

朝時の死は、むしろ順徳院の崩御と何か関係があるのか、と要らぬ邪推すら、経高はするのであった。

叶うことなら、もう一度、そのあたりのことを朝時に確かめたい、と経高は思う。

しかし、遂にそれは叶わないのであった。

寛元三年(一二四五年)、四月六日、庚午(七番目の日)、北条名越流の祖、朝時が亡くなった。

享年、五十三歳であった。

亡くなる前の数ヶ月間、脚気と脹病(腹部が膨らむ病気)に悩まされていた、と云う。

それから、およそ五ヶ月後の、十月十五日に、経高は不思議な夢を見た。

「朝時法師様の使いにて参上いたしました」

夢に現れた使いの者は書状を携えていた。

文には、こう書かれていた。

「彼竹園(六条宮)様の普段からの御稽古は誠に素晴らしいものにございます。これからも怠ることのなりませぬよう、経高様の変わらぬお引き立てがありますように。そうすれば、必ずや、御所の御造営が叶います。六条宮様にも、そのようにお伝え願います」

御稽古というのは、六条宮の政治的な御努力のこと。

有り体に言えば、皇位継承に向けての画策、である。

夢の中の朝時は、順徳院の御帰洛も、忠成王の即位も諦めていないのだった。

「朝時殿」

夢から覚めて、経高は床から起き上がった。

目尻から、涙がこぼれ落ちた。

0

お気に入りに追加

13

あなたにおすすめの小説

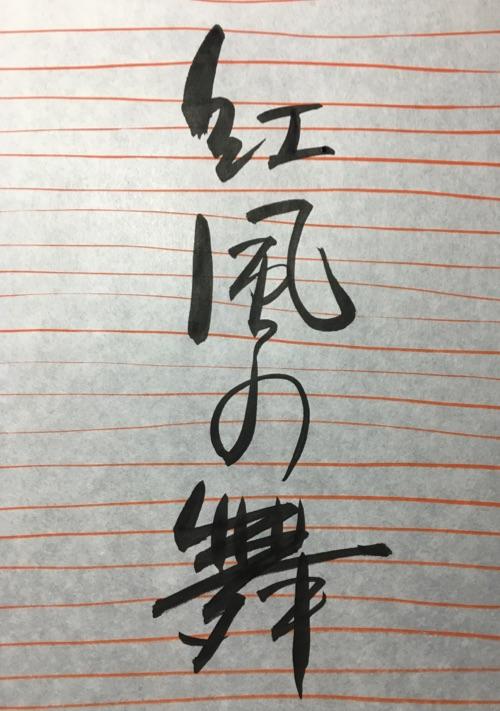

紅風の舞(べにかぜのまい)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

if 大坂夏の陣 〜勝ってはならぬ闘い〜

かまぼこのもと

歴史・時代

1615年5月。

徳川家康の天下統一は最終局面に入っていた。

堅固な大坂城を無力化させ、内部崩壊を煽り、ほぼ勝利を手中に入れる……

豊臣家に味方する者はいない。

西国無双と呼ばれた立花宗茂も徳川家康の配下となった。

しかし、ほんの少しの違いにより戦局は全く違うものとなっていくのであった。

全5話……と思ってましたが、終わりそうにないので10話ほどになりそうなので、マルチバース豊臣家と別に連載することにしました。

いや、婿を選べって言われても。むしろ俺が立候補したいんだが。

SHO

歴史・時代

時は戦国末期。小田原北条氏が豊臣秀吉に敗れ、新たに徳川家康が関八州へ国替えとなった頃のお話。

伊豆国の離れ小島に、弥五郎という一人の身寄りのない少年がおりました。その少年は名刀ばかりを打つ事で有名な刀匠に拾われ、弟子として厳しく、それは厳しく、途轍もなく厳しく育てられました。

そんな少年も齢十五になりまして、師匠より独立するよう言い渡され、島を追い出されてしまいます。

さて、この先の少年の運命やいかに?

剣術、そして恋が融合した痛快エンタメ時代劇、今開幕にございます!

*この作品に出てくる人物は、一部実在した人物やエピソードをモチーフにしていますが、モチーフにしているだけで史実とは異なります。空想時代活劇ですから!

*この作品はノベルアップ+様に掲載中の、「いや、婿を選定しろって言われても。だが断る!」を改題、改稿を経たものです。

初代の櫓(しょだいのやぐら)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

山形県最上郡舟形町、東長沢には、「団十郎屋敷」なる場所がある。

その地には、「ここは初代市川団十郎の生誕地である」という言い伝えが残っている。

初代、市川團十郎の経歴は、「市川宗家代々」が伝えるとおりだが、ほかにも様々な説や言い伝えがあり、大変興味深い。

東長沢の伝説に端を発し、初代團十郎の諸説ある記録の断片を筆者なりに編み直した。

例えば、こんな初代市川團十郎の一生があったかもしれない。

辻のあやかし斬り夜四郎 呪われ侍事件帖

井田いづ

歴史・時代

旧題:夜珠あやかし手帖 ろくろくび

あなたのことを、首を長くしてお待ちしておりましたのに──。

+++

今も昔も世間には妖怪譚がありふれているように、この辻にもまた不思議な噂が立っていた。曰く、そこには辻斬りの妖がいるのだと──。

団子屋の娘たまはうっかり辻斬り現場を見てしまった晩から、おかしな事件に巻き込まれていく。

町娘たまと妖斬り夜四郎の妖退治譚、ここに開幕!

(二作目→ https://www.alphapolis.co.jp/novel/284186508/398634218)

出雲屋の客

笹目いく子

歴史・時代

短篇です。江戸堀留町の口入屋『出雲屋』は、乳母奉公と養子縁組ばかりを扱う風変わりな口入屋だった。子を失い、横暴な夫に命じられるまま乳母奉公の口を求めて店を訪れた佐和は、女店主の染から呉服商泉屋を紹介される。

店主の市衛門は妻を失い、乳飲み子の香奈を抱えて途方に暮れていた。泉屋で奉公をはじめた佐和は、市衛門を密かに慕うようになっていたが、粗暴な夫の太介は香奈の拐かしを企んでいた。

夫と離縁し、行き場をなくした佐和を、染は出雲屋に雇う。養子縁組の仕事を手伝いながら、佐和は自分の生きる道を少しずつ見つけて行くのだった。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる