19 / 26

(十八)順徳院、佐渡を離れ、出羽、羽黒山へ

しおりを挟む

「ごく小さな庵で構いませぬゆえ」

順徳院が、その御相談を本間忠綱にされたのは、後鳥羽院が崩御された、およそ一年後のことであった。

庵の場所は、黒木御所より南に二十里(当時の距離で約十キロメートル)ほど行った山の中であった。

「恐れながら、何故に」

忠綱は、訳を聞かずにはいられなかった。

所は、真野の本間家の別邸。離れの一室である。

「お待ちなされ。お人払いを」

忠綱は、渡り廊下に出て、警固の者を母屋に戻した。

用心のため敢えて、麩は開けたままにしておく。

微かに、梅の香りが漂っていた。

「忠綱殿、これまでの長い年月、何から何まで、お心づくしには改めて御礼申し上げます」

「はは、恐縮至極」

「舌の根が乾かぬうちに、最期のお願いがございます」

「なんなりと」

「島を出よう、と思います」

忠綱は、耳を疑った。そして、どう答えて良いか分らず、一旦上げた顔をまた伏せ、次の御言葉を待つことにした。

「昨夏、朝時殿が参った折に、京の事を聞きました。隠岐院(後鳥羽院)が亡くなられてから、また怨霊の事が世を騒がせているとか。そのせいかどうかは分かりませんが、皇位の事で、様々な動きがあるとか」

順徳院は、そこで一旦言葉を切り、溜息をつかれた。珍しいことであった。

「忠成の名が上っているそうですが、それはいずれ叶わぬこと。朝時殿の御様子で分かりました」

忠綱は伏せたまま動かない。

「それはとうに諦めたことゆえ、良いのです。然れば、最早、余が帰洛することとて、ありませぬ。ならば、自らが思うような最期を過ごしたい、と、そのように考えます。そうなった暁には、また、ご助力いただけないでしょうか」

「ははあ」

「その庵にて、余は一人、病にて死んだこととすればよろしいでしょう。最期の場所として、庵をお造りいただきたい」

庵は、後に「堂所御所」と言われる。

この日から、佐渡は水面下で、にわかに慌ただしくなった。

堂所御所の造営。

御用船の手配。

そして、順徳院が渡ろうと言われる、出羽での滞在先の検討などである。

しかも、それは秘密裏に進めなければならなかった。

幕府方で、この事を知るのは、北条朝時のみであった。

いや、むしろ、朝時が全ての陣頭指揮を取ったのである。

堂所御所は、それから一年後(仁治二年八月)の夏に完成した。

奇しくも、定家卿(藤原定家)の訃報が届いて間も無くのことであった。

果たして、順徳院の予言通り、忠成王の皇位継承は成らず、兄、土御門院の第三皇子、邦仁が四条天皇の跡をお継ぎになられた。

この報せが入るや、佐渡の宮家の方々は、皆、涙に暮れたと云う。

順徳院は、兼ねてより認めておいた御遺言を、慶子女王に託して、堂所御所に移られた。

順徳院は、黒木御所から移された聖観世音菩薩像に向い、読経を繰り返し、時を待たれた。

迎えが参ったのは、それからおよそ三ヵ月後のことであった。

仁治三年(一二四二年)、六月二十日。

それは、図らずも北条泰時が病に倒れ、亡くなった日から五日後のことであった。

外は未だ闇夜である。

本間忠綱が参上して申した。

「ただいま、お迎えに上がりました。万事整いましてございます」

迎えの一行は、人車を引いてきた。

向かう先は、かつて順徳院が上陸した恋ヶ浦ではない。

島の北東の港、両津である。

順徳院の御乗車が済むと、忠綱は行程を説明した。

「これより両津の浦までは、この人車、陸路にてお送りいたします。両津の港にはすでに御用船が到着しており、御出発を待っております。その御用船にて、由良(現、山形県鶴岡市由良の港)に向かいます」

それは、かねてより計画された道のりであったが、改めて説明されると、これでいよいよか、という想いに、順徳院は御決意を一層強められたことであろう。

日の出前の、極秘の御幸であった。

順徳院の唯一の御心残りは、在島中に世話になった人々への礼を欠いてしまったことであろう。

しかし、この御計画は、思いつきのことではない。時間をかけ、人々を動かし、やっと叶ったことである。

これ以上は、望みが過ぎる。

出立の準備が進められる間、順徳院と忠綱は、何度か面会し、出羽での御幸の順路について話し合われていた。

順徳院の目指す所は、歌枕に名高い陸奥国「宮木野(現、仙台市宮城野区)」。

その前に、霊峰、羽黒山を訪れる。

そのお望みを受けて、予め忠綱は出羽国大泉荘に自ら趣き、羽黒山への御幸の手はずを調えたのであった。

本来であれば、大泉荘の地頭、武藤氏平を通すのが筋。

しかし、それは危険すぎた。

事が鎌倉に露見することだけは、何としても避けなければならないからだ。

熟慮の結果、忠綱は、直接、羽黒山と掛け合うことにした。

羽黒山は、独立した権力を有した聖地であった。

そのことを示す有名な逸話がある。

承元三年(一二〇九年)、武藤氏平が羽黒山の領地を侵害した、として僧兵が鎌倉に直訴した、と云う。

これは「吾妻鏡」にも記録されているが、それほどまでに羽黒山が一筋縄ではいかない力を備えていたということであろう。

羽黒山の僧兵は、歴史が古い。

その数、最盛期で千人を超えたと云われるほどの武力組織であったと云われている。

羽黒山はまた、蜂子皇子の開山ゆえ、もとより天皇家に縁がある。

加えて、承久の事の前年、尊長法印がその総長吏(長官)に任命されるなど、どちらかと言えば、朝廷側の息がかかっていたことは否めない。

そういう意味においても、相談する先は、鎌倉幕府の支配下にある武藤氏平ではなく、羽黒山であるのだ。

結果、羽黒山は快諾した。

承久が事の後、尊長が逃亡の身であり、総長吏不在の羽黒山であったが、僧兵の組織は盤石であり、万が一にも心配には及ばない、ということであった。

忠綱は、羽黒山に任せることにした。

由良から羽黒山への道筋は、忠綱の知るところではない。

羽黒山の僧兵のみが知り得る修験道を行くのであろう。

このようにして、順徳院は、秘かに佐渡を離れ、出羽を目指されたのである。

三十里(鎌倉時代の換算で約十五キロメートル)人車に揺られた後、一行は無事に両津に到着した。

すでに朝になっていたが、港は静まり返っていた。

手配りがあってのことであろう。

ここ数日は波も穏やかである。

ひっそりと停泊する御用船には、船頭が二人。

羽黒山僧兵を繋いだ忠綱は、由良まで同行する。

もう一人の随行者は、北条朝時が手配した北面武士、阿部頼時である。

阿部頼時は、もともと後鳥羽院に仕えた武士であった。

頼時は、この後、順徳院の護衛役として御幸に同行し、その後は朝時とのつなぎ役になる。

御用船に移られ、順徳院は、改めて佐渡の島をしみじみと眺められた。

「それでは、これより由良に向いまする」

船は、東の国土側に昇った朝陽を目指して、進んでいった。

やがて、海峡に出るや、船は流れの速い、対馬海流に乗って、北上する。

この暖流のことを、古の人たちは「走り水」と呼んだと云う。

かつて、蜂子皇子を乗せた船も、この「走り水」に力を得た。

同じその流れに今、順徳院も乗っているのだ。

対馬海流は、佐渡ヶ島によって二分される。

分離した右側の対馬海流の恩恵によって、砂潟(酒田)は栄え、当時すでに貿易港として知られていた。

砂潟は、その昔は、対馬海流が運んだ人や物が流れ着き、様々な伝説を生んできた地であった。

国土が迫って見える。

再び踏むことはない、と諦めていた国土であった。

黒黒とした磯辺の松。

それとは対照的な、赤褐色の岩肌。

船足が一際速くなったようだ。

この辺りの早い流れを「笹川の流れ」と呼んだと云う。

この流れに流されるように、船はひたすら北上していった。

順徳院は、飽くこともなく、国土の景色を、そして海原の彼方を眺めておられた。

もはや望郷の念など、どこかへ消えてしまった。

そもそも、御自分の出自についても、曖昧模糊としてきている。

二十年は短い年月ではない。

その間に、心に積み重なっていった澱が、海に溶け、風に流されていく。

そうしているうちに、何刻過ぎたのだろうか。

気がつけば、西の水平線は、赤く燃えていた。

その紅の水平に、大山(現、鳥海山)が、浮かび上がるようにそびえている。

「おおう」

順徳院は、無意識に声を上げた。

真に荘厳な眺めであった。

「大山にござります」

大山(鳥海山)は、八郎潟、象潟、砂潟の三潟に囲まれる山である。

その昔、砂潟は巨大な湖であった。

最上河が運ぶ肥沃な土が時間をかけて堆積し、また度重なる地震によって隆起した後、干潟となった。

そこはまた、鳥達の楽園であった。

ゆえに大山は、後に鳥の海の山、鳥海山と呼ばれるようになったとも云われている。

「間もなく、由良でございます」

忠綱が言い、北東を指し示した。

順徳院は、目を細められ、彼方を見つめられた。

順徳院が、その御相談を本間忠綱にされたのは、後鳥羽院が崩御された、およそ一年後のことであった。

庵の場所は、黒木御所より南に二十里(当時の距離で約十キロメートル)ほど行った山の中であった。

「恐れながら、何故に」

忠綱は、訳を聞かずにはいられなかった。

所は、真野の本間家の別邸。離れの一室である。

「お待ちなされ。お人払いを」

忠綱は、渡り廊下に出て、警固の者を母屋に戻した。

用心のため敢えて、麩は開けたままにしておく。

微かに、梅の香りが漂っていた。

「忠綱殿、これまでの長い年月、何から何まで、お心づくしには改めて御礼申し上げます」

「はは、恐縮至極」

「舌の根が乾かぬうちに、最期のお願いがございます」

「なんなりと」

「島を出よう、と思います」

忠綱は、耳を疑った。そして、どう答えて良いか分らず、一旦上げた顔をまた伏せ、次の御言葉を待つことにした。

「昨夏、朝時殿が参った折に、京の事を聞きました。隠岐院(後鳥羽院)が亡くなられてから、また怨霊の事が世を騒がせているとか。そのせいかどうかは分かりませんが、皇位の事で、様々な動きがあるとか」

順徳院は、そこで一旦言葉を切り、溜息をつかれた。珍しいことであった。

「忠成の名が上っているそうですが、それはいずれ叶わぬこと。朝時殿の御様子で分かりました」

忠綱は伏せたまま動かない。

「それはとうに諦めたことゆえ、良いのです。然れば、最早、余が帰洛することとて、ありませぬ。ならば、自らが思うような最期を過ごしたい、と、そのように考えます。そうなった暁には、また、ご助力いただけないでしょうか」

「ははあ」

「その庵にて、余は一人、病にて死んだこととすればよろしいでしょう。最期の場所として、庵をお造りいただきたい」

庵は、後に「堂所御所」と言われる。

この日から、佐渡は水面下で、にわかに慌ただしくなった。

堂所御所の造営。

御用船の手配。

そして、順徳院が渡ろうと言われる、出羽での滞在先の検討などである。

しかも、それは秘密裏に進めなければならなかった。

幕府方で、この事を知るのは、北条朝時のみであった。

いや、むしろ、朝時が全ての陣頭指揮を取ったのである。

堂所御所は、それから一年後(仁治二年八月)の夏に完成した。

奇しくも、定家卿(藤原定家)の訃報が届いて間も無くのことであった。

果たして、順徳院の予言通り、忠成王の皇位継承は成らず、兄、土御門院の第三皇子、邦仁が四条天皇の跡をお継ぎになられた。

この報せが入るや、佐渡の宮家の方々は、皆、涙に暮れたと云う。

順徳院は、兼ねてより認めておいた御遺言を、慶子女王に託して、堂所御所に移られた。

順徳院は、黒木御所から移された聖観世音菩薩像に向い、読経を繰り返し、時を待たれた。

迎えが参ったのは、それからおよそ三ヵ月後のことであった。

仁治三年(一二四二年)、六月二十日。

それは、図らずも北条泰時が病に倒れ、亡くなった日から五日後のことであった。

外は未だ闇夜である。

本間忠綱が参上して申した。

「ただいま、お迎えに上がりました。万事整いましてございます」

迎えの一行は、人車を引いてきた。

向かう先は、かつて順徳院が上陸した恋ヶ浦ではない。

島の北東の港、両津である。

順徳院の御乗車が済むと、忠綱は行程を説明した。

「これより両津の浦までは、この人車、陸路にてお送りいたします。両津の港にはすでに御用船が到着しており、御出発を待っております。その御用船にて、由良(現、山形県鶴岡市由良の港)に向かいます」

それは、かねてより計画された道のりであったが、改めて説明されると、これでいよいよか、という想いに、順徳院は御決意を一層強められたことであろう。

日の出前の、極秘の御幸であった。

順徳院の唯一の御心残りは、在島中に世話になった人々への礼を欠いてしまったことであろう。

しかし、この御計画は、思いつきのことではない。時間をかけ、人々を動かし、やっと叶ったことである。

これ以上は、望みが過ぎる。

出立の準備が進められる間、順徳院と忠綱は、何度か面会し、出羽での御幸の順路について話し合われていた。

順徳院の目指す所は、歌枕に名高い陸奥国「宮木野(現、仙台市宮城野区)」。

その前に、霊峰、羽黒山を訪れる。

そのお望みを受けて、予め忠綱は出羽国大泉荘に自ら趣き、羽黒山への御幸の手はずを調えたのであった。

本来であれば、大泉荘の地頭、武藤氏平を通すのが筋。

しかし、それは危険すぎた。

事が鎌倉に露見することだけは、何としても避けなければならないからだ。

熟慮の結果、忠綱は、直接、羽黒山と掛け合うことにした。

羽黒山は、独立した権力を有した聖地であった。

そのことを示す有名な逸話がある。

承元三年(一二〇九年)、武藤氏平が羽黒山の領地を侵害した、として僧兵が鎌倉に直訴した、と云う。

これは「吾妻鏡」にも記録されているが、それほどまでに羽黒山が一筋縄ではいかない力を備えていたということであろう。

羽黒山の僧兵は、歴史が古い。

その数、最盛期で千人を超えたと云われるほどの武力組織であったと云われている。

羽黒山はまた、蜂子皇子の開山ゆえ、もとより天皇家に縁がある。

加えて、承久の事の前年、尊長法印がその総長吏(長官)に任命されるなど、どちらかと言えば、朝廷側の息がかかっていたことは否めない。

そういう意味においても、相談する先は、鎌倉幕府の支配下にある武藤氏平ではなく、羽黒山であるのだ。

結果、羽黒山は快諾した。

承久が事の後、尊長が逃亡の身であり、総長吏不在の羽黒山であったが、僧兵の組織は盤石であり、万が一にも心配には及ばない、ということであった。

忠綱は、羽黒山に任せることにした。

由良から羽黒山への道筋は、忠綱の知るところではない。

羽黒山の僧兵のみが知り得る修験道を行くのであろう。

このようにして、順徳院は、秘かに佐渡を離れ、出羽を目指されたのである。

三十里(鎌倉時代の換算で約十五キロメートル)人車に揺られた後、一行は無事に両津に到着した。

すでに朝になっていたが、港は静まり返っていた。

手配りがあってのことであろう。

ここ数日は波も穏やかである。

ひっそりと停泊する御用船には、船頭が二人。

羽黒山僧兵を繋いだ忠綱は、由良まで同行する。

もう一人の随行者は、北条朝時が手配した北面武士、阿部頼時である。

阿部頼時は、もともと後鳥羽院に仕えた武士であった。

頼時は、この後、順徳院の護衛役として御幸に同行し、その後は朝時とのつなぎ役になる。

御用船に移られ、順徳院は、改めて佐渡の島をしみじみと眺められた。

「それでは、これより由良に向いまする」

船は、東の国土側に昇った朝陽を目指して、進んでいった。

やがて、海峡に出るや、船は流れの速い、対馬海流に乗って、北上する。

この暖流のことを、古の人たちは「走り水」と呼んだと云う。

かつて、蜂子皇子を乗せた船も、この「走り水」に力を得た。

同じその流れに今、順徳院も乗っているのだ。

対馬海流は、佐渡ヶ島によって二分される。

分離した右側の対馬海流の恩恵によって、砂潟(酒田)は栄え、当時すでに貿易港として知られていた。

砂潟は、その昔は、対馬海流が運んだ人や物が流れ着き、様々な伝説を生んできた地であった。

国土が迫って見える。

再び踏むことはない、と諦めていた国土であった。

黒黒とした磯辺の松。

それとは対照的な、赤褐色の岩肌。

船足が一際速くなったようだ。

この辺りの早い流れを「笹川の流れ」と呼んだと云う。

この流れに流されるように、船はひたすら北上していった。

順徳院は、飽くこともなく、国土の景色を、そして海原の彼方を眺めておられた。

もはや望郷の念など、どこかへ消えてしまった。

そもそも、御自分の出自についても、曖昧模糊としてきている。

二十年は短い年月ではない。

その間に、心に積み重なっていった澱が、海に溶け、風に流されていく。

そうしているうちに、何刻過ぎたのだろうか。

気がつけば、西の水平線は、赤く燃えていた。

その紅の水平に、大山(現、鳥海山)が、浮かび上がるようにそびえている。

「おおう」

順徳院は、無意識に声を上げた。

真に荘厳な眺めであった。

「大山にござります」

大山(鳥海山)は、八郎潟、象潟、砂潟の三潟に囲まれる山である。

その昔、砂潟は巨大な湖であった。

最上河が運ぶ肥沃な土が時間をかけて堆積し、また度重なる地震によって隆起した後、干潟となった。

そこはまた、鳥達の楽園であった。

ゆえに大山は、後に鳥の海の山、鳥海山と呼ばれるようになったとも云われている。

「間もなく、由良でございます」

忠綱が言い、北東を指し示した。

順徳院は、目を細められ、彼方を見つめられた。

0

お気に入りに追加

13

あなたにおすすめの小説

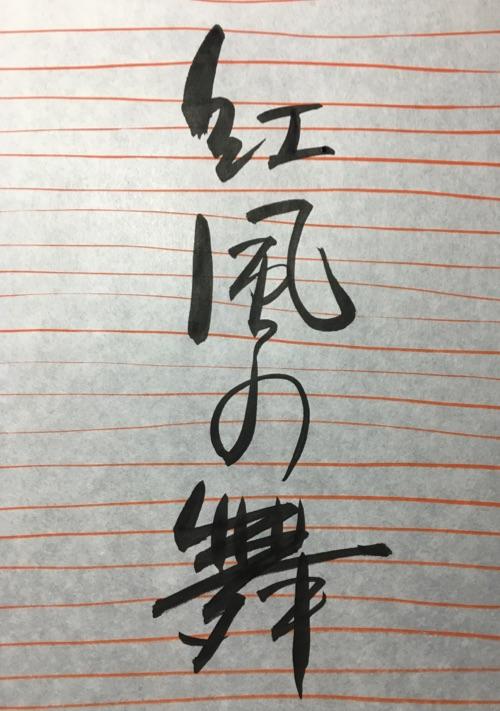

紅風の舞(べにかぜのまい)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

初代の櫓(しょだいのやぐら)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

山形県最上郡舟形町、東長沢には、「団十郎屋敷」なる場所がある。

その地には、「ここは初代市川団十郎の生誕地である」という言い伝えが残っている。

初代、市川團十郎の経歴は、「市川宗家代々」が伝えるとおりだが、ほかにも様々な説や言い伝えがあり、大変興味深い。

東長沢の伝説に端を発し、初代團十郎の諸説ある記録の断片を筆者なりに編み直した。

例えば、こんな初代市川團十郎の一生があったかもしれない。

if 大坂夏の陣 〜勝ってはならぬ闘い〜

かまぼこのもと

歴史・時代

1615年5月。

徳川家康の天下統一は最終局面に入っていた。

堅固な大坂城を無力化させ、内部崩壊を煽り、ほぼ勝利を手中に入れる……

豊臣家に味方する者はいない。

西国無双と呼ばれた立花宗茂も徳川家康の配下となった。

しかし、ほんの少しの違いにより戦局は全く違うものとなっていくのであった。

全5話……と思ってましたが、終わりそうにないので10話ほどになりそうなので、マルチバース豊臣家と別に連載することにしました。

辻のあやかし斬り夜四郎 呪われ侍事件帖

井田いづ

歴史・時代

旧題:夜珠あやかし手帖 ろくろくび

あなたのことを、首を長くしてお待ちしておりましたのに──。

+++

今も昔も世間には妖怪譚がありふれているように、この辻にもまた不思議な噂が立っていた。曰く、そこには辻斬りの妖がいるのだと──。

団子屋の娘たまはうっかり辻斬り現場を見てしまった晩から、おかしな事件に巻き込まれていく。

町娘たまと妖斬り夜四郎の妖退治譚、ここに開幕!

(二作目→ https://www.alphapolis.co.jp/novel/284186508/398634218)

出雲屋の客

笹目いく子

歴史・時代

短篇です。江戸堀留町の口入屋『出雲屋』は、乳母奉公と養子縁組ばかりを扱う風変わりな口入屋だった。子を失い、横暴な夫に命じられるまま乳母奉公の口を求めて店を訪れた佐和は、女店主の染から呉服商泉屋を紹介される。

店主の市衛門は妻を失い、乳飲み子の香奈を抱えて途方に暮れていた。泉屋で奉公をはじめた佐和は、市衛門を密かに慕うようになっていたが、粗暴な夫の太介は香奈の拐かしを企んでいた。

夫と離縁し、行き場をなくした佐和を、染は出雲屋に雇う。養子縁組の仕事を手伝いながら、佐和は自分の生きる道を少しずつ見つけて行くのだった。

いや、婿を選べって言われても。むしろ俺が立候補したいんだが。

SHO

歴史・時代

時は戦国末期。小田原北条氏が豊臣秀吉に敗れ、新たに徳川家康が関八州へ国替えとなった頃のお話。

伊豆国の離れ小島に、弥五郎という一人の身寄りのない少年がおりました。その少年は名刀ばかりを打つ事で有名な刀匠に拾われ、弟子として厳しく、それは厳しく、途轍もなく厳しく育てられました。

そんな少年も齢十五になりまして、師匠より独立するよう言い渡され、島を追い出されてしまいます。

さて、この先の少年の運命やいかに?

剣術、そして恋が融合した痛快エンタメ時代劇、今開幕にございます!

*この作品に出てくる人物は、一部実在した人物やエピソードをモチーフにしていますが、モチーフにしているだけで史実とは異なります。空想時代活劇ですから!

*この作品はノベルアップ+様に掲載中の、「いや、婿を選定しろって言われても。だが断る!」を改題、改稿を経たものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる