18 / 26

(十七)徳白尼語り、順徳院の崩逝について

しおりを挟む

徳白尼の話が始まって程なく、若い層が二人、紫苑院にやってきた。

朝粥を運んできたのだった。

粥を食す間は無言である。

日が昇り始め、蝉もいよいよ騒がしい。

その日も暑くなりそうであった。

それでも、里に比べれば、数段涼しい紫苑院である。

食後すぐに話は再開された。

「順徳院様の佐渡でのお暮らしについては、言い伝えの域を出ません。ですから、翁様にも、そのようにご承知おきの上、お聞きいただきたいのですが、佐渡では、一皇子二皇女の御子をもうけられた、と云われています。正しくは、左衛門佐局様も、御子を授かり、途中帰京されて御子を御産みになられておりますから、四皇子女でございましょうが、本当のところは分かっておりません。いろいろと説がございまして、本間氏の子女とのご関係などや。その中にあって、慶子女王という御方が、佐渡にて一番早くお生まれになりまして、どうも、この方が一番ご高齢まで佐渡においでだったようにござります」

この関係の話は、芭蕉も初めて耳にするものだった。

「順徳院様は歌心のある御方ですから、お美しい物事は、まっすぐに愛でられます。佐渡にお移りになられた当時は、まだ御年齢が三十前でございますから、なおさらのことでしょう」

そこで、徳白尼は少し微笑むと、白湯を一すすりした。

「今は、佐渡は金井町、尾花崎という地名の所、その地名の由来にもなっている「お花」さまと言われる、それは花のようにお美しい方がおられて、順徳院様は、お心をお寄せになり、通われたというような言い伝えも残っております。本間の家の方々も、その辺りのことにも気を配られて、村祭りなどに際しては、御観覧のための宮をお造りになり、そこへ御寵愛の方を呼ばれて、時を過ごされた、ということもあったようでございます」

「なるほど、聞くほどに私も、順徳院様は、思いの外、心安く佐渡でお暮らしになられていたと、思うようになりました」

徳白尼は頷いた。

「ただ、順徳院様の周りの方は、そうとも限らなかったようです。御帰洛はいつになろうか、そういう御期待が佐渡の宮家の方々には常にありましたし、佐渡を思いやる京の宮家の方々におかれましても、そのことのみが関心事であったようです。佐渡にお渡りになって直ぐは、順徳院様も皆と同じお気持ちだったでしょうが、いつの頃からか、どうも順徳院様のみが、ご自分の行く末について、冷静にお考えになられていったような節があるように思われます」

「ふむ。あるいは、御帰洛をお望みではなかったのでしょうか」

「そうかもしれませぬ」

二人はしばし沈黙した。

蝉の声が耳に戻ってきた。

一陣の風が本堂を吹き抜けた。

「その、慶子様ですが、この羽黒山に来られたと云われています。そして、正厳の御宮にも」

「なんと」

「実は、私が順徳院様の御足跡に関心を寄せ始めたのは、慶子様の事を伝え聞いたからでございます」

「そうでしたか」

「つまり、御自分と縁もゆかりもないところを慶子様がお訪ねになられることはない、と想ったのでございます」

芭蕉は頷く。

「慶子様も、和歌をよくされたと聞いております」

そして、殊更意味があり気に、次の言葉を繋いだ。

「順徳院様と、ご性格が似ておられた方なのかもしれません」

続ける。

「慶子様は、順徳院様の十三回忌にあたる年に、順徳院様の秘事についてお知りになったようにございます」

「秘事とは、順徳院様の出羽の御足跡のことでございますか」

「はい、さようですが、それだけではありません」

徳白尼は少し厳しい表情を浮かべて、白湯をすすった。

「それは、建長六年(一二五四年)のことと云われています。その年、定説では、佐渡でお生まれになられた皇子、千歳宮がわずか十八歳でお隠れになられた、と云われています」

「今、定説、と言われましたが」

「そうです、定説では。しかし、私が探した、ある古文書にはそのように書かれておりませんでした。そればかりか、その古文書には、慶子女王の妹の忠子女王についても、記録されていました」

芭蕉は、密かな動揺を鎮めるために、再び白湯をすすった。

「つまりは、定説が伝える千歳宮様と忠子様がお隠れ遊ばした日は、お二方が宮家を離れ、民になられた日だと、書かれておりました」

「そのようなことが」

芭蕉は、驚きを隠せなかった。

「翁様、最初に申し上げましたが、これはあくまでも言伝えに基づくことでござりますゆえ、そのおつもりでお聞きください」

徳白尼は、芭蕉の感情を制するように釘を刺したが、それは無理な話だった。

そして、話はまだ続いた。

「定説では、忠子女王はお隠れになられましたのが、順徳院崩御の三年後にござります。千歳宮さまが十三年後。奇しくも年忌と合っているところも、出来過ぎておりましょう」

「言われてみれば、確かに」

「まあ、いろいろな説があるのでございます」

半ば楽しむように徳白尼は少し微笑んだが、すぐにまた難しい表情に戻った。

「順徳院様がところへ、後鳥羽院重篤の報せが届きましたのは、まさに後鳥羽院がお隠れあそばされた、延應元年(一二三九年)二月二十二日のことでございました。

おなじ世のわかれはなおぞしのばるる

空ゆく月のよそのかたみに

のぼりにし春のかすみをしたふとて

染むる衣のいろもはかなし

順徳院様は、そう詠まれ、正観世音菩薩像の前に進まれまして、ご絶食の上、幾日にも渡りまして、お経を唱えられた、と云われています。順徳院様のご絶食は、自らが御命を絶たれるがため、と伝えられておりますが、そのようなことはその古文書には書かれておりませんでした。私が想うには、順徳院様は、ただただ、後鳥羽院のご供養、その一念にて、お経を唱えられ、その御思いが強ければこそ、成り行きで、ご絶食になられたと、思います」

徳白尼は、自らの想像で定説に反論した。

さらに続ける。

「重大な秘事はここからです。定説では、そのご絶食によりましても、順徳院様は崩御なされず、お付の者に焼石をご所望され、その焼石を御頭にお当てになられ、ご気絶なされ、そのまま崩御されたとされていますが、その古文書には、全く別のことが書かれておりました」

「佐渡では崩御なさらずに、出羽に赴かれた、と」

「はい、それは、前にお伝えしたとおりでございますが、大事は、どのようにして佐渡を離れられたか、でございます。私は、当初より、定説による、そのお亡くなり方が腑に落ちませんでした。そのような最期であるははずがないと。まず、自死はあり得ない、と。そしてさらに、焼石などという、ことさら酷いやり方にございます。いかにも、聞く人に、その酷さを強調されるような。私は、これは怨霊の恐れを抱かせるために、どなたかがお考えになられた物語だと想っております」

芭蕉はその推察に納得して頷いた。

「古文書には、どのように」

「はい、御遺言を遺された、と」

芭蕉は、茶碗を置いた。

「つまりは、御子息女が民となる場合、その日を没年とすること。記録は残さないこと。他言はいかなる理由においてもならない、と。順徳院様は、その上で、ご自分の佐渡での御日記を全て燃やされた、と。」

「その御遺言を、慶子女王に託された、のですか」

「さように思われます」

「さすれば、慶子女王は、その時まだ順徳院が佐渡を離れたことを知らなかった、ということですか」

「さようです。御遺言には、そのことが書かれてあるはずもありませんので」

「それでは、どういう訳で、知ることに」

「は、さて・・・」

放り投げるように、徳白尼はそう言うと、外に目をやった。

芭蕉は、その横顔を見た。

徳白尼の表情から何かを読み取ろうと、したのだ。

今度は、楽しむような笑みはなかった。

そこにあるのは、むしろ、諦めのようなものだった。

直感的に、芭蕉は、何か語られていない事があることを想った。

御遺言の秘事は驚きではあるが、どうしてこのようなことまで知り得たのだろうか。

そして、ふと、徳白尼の話の食い違いに気づくのであった。

そもそも、記録などは残されていない、ということで徳白尼は話を始めたのではなかったか。

しかし、芭蕉はそれを正すことはせず、今度は徳白尼の視線の先に目をやった。

木漏れ日が幾筋も、参道に差し込んでいた。

蝉しぐれが降り注いでいる。

芭蕉のほうが、先に口を開いた。

「どのようなお気持ちだったのでしょうか」

徳白尼はすぐには答えずに、しばし思いを馳せるような面持ちだった。

「人が思うほど、悲観されていなかったと思います。御自分の御子息(忠成王)が皇位を継承しないことが確実になって、周囲はとてもお嘆きになられたようにございますが、順徳院様ご本人は、清々とされていたのではないでしょうか。あらゆる憂き世のしがらみから全て解き放たれた、と。そして、晴れて、御旅立ちをご決心されたのでございましょう。ご自分の御御足にて、出羽の路を歩かれたい、と。西行法師様が如く。順徳院様の出羽での御足跡こそは、言伝えに頼るしか、何も残っておりませんが、当然、佐渡本間家の方が、御手配されたことにござりましょう。御計画されたのは、後鳥羽院様がお隠れなられた後にございましょう。その二年後、今度は藤原定家様がお亡くなりになりました。順徳院様は、深くお嘆きあそばされまして、再び仏間にお籠もりになられた、と云います。しかし、それでいよいよ機が熟したと言えましょう。その翌年、仁治二年(一二四二年)、定説による順徳院様は崩御の年にござります。御計画は実際に動き出します。順徳院様が最期を迎えられたのは、黒木御所ではありませんでした。堂所御所という所でございまして、それは真野の山の上の別荘でございました。ですから、左衛門佐局様も慶子様も順徳院様の崩御に立ち会われておりませんし、御遺体にご対面にもなっておりません。ただ、読経の最中に御倒れになられ、そのまま息を引き取られた、と伝えられ、最期にお召になられていた衣服と、一握りの御髪が届けられたのみだったと云います。慶子様は、それをお疑いにはならなかった。その時、御年は十八歳。ただただ、悲しまれ、心をお傷めになられたことでしょう。ところが、それから十三年の年月の後に、慶子様は、順徳院様の秘事をお知りあそばされたのです。そして御存命を信じて、順徳院様の御足跡を辿られたことでしょう。しかし、再会は叶いませんでした。世にこの上なく、お労しい限りのことにござりました」

徳白尼は、目を伏せた。

一方の芭蕉は、急に冷静さを欠き始めた徳白尼に違和感を覚えていた。

それはどうしてか芭蕉には分からないが、語られていない事のほかにもまだ更に隠された大事があるような、そういう違和感であった。

同時に、徳白尼が順徳院の秘事に関するかなり詳細な記録をもとに話していることを、芭蕉は確信したのであった。

そのうちに、徳白尼はまた話し始めた。

「順徳院様の出羽路にお付き申し上げましたのは、北面武士の阿部常次郎頼時という御方であります。秘かに、佐渡と京を行き来して、双方の御様子を繋いでいらした御方でございましょう。このようにして、定説によるところの没年に、自死されたのでも、堂所御所にて逝去されたのでもなく、順徳院様は、秘かに佐渡をお離れになり、出羽路に御旅立ちになられましたのでござりましょう」

朝粥を運んできたのだった。

粥を食す間は無言である。

日が昇り始め、蝉もいよいよ騒がしい。

その日も暑くなりそうであった。

それでも、里に比べれば、数段涼しい紫苑院である。

食後すぐに話は再開された。

「順徳院様の佐渡でのお暮らしについては、言い伝えの域を出ません。ですから、翁様にも、そのようにご承知おきの上、お聞きいただきたいのですが、佐渡では、一皇子二皇女の御子をもうけられた、と云われています。正しくは、左衛門佐局様も、御子を授かり、途中帰京されて御子を御産みになられておりますから、四皇子女でございましょうが、本当のところは分かっておりません。いろいろと説がございまして、本間氏の子女とのご関係などや。その中にあって、慶子女王という御方が、佐渡にて一番早くお生まれになりまして、どうも、この方が一番ご高齢まで佐渡においでだったようにござります」

この関係の話は、芭蕉も初めて耳にするものだった。

「順徳院様は歌心のある御方ですから、お美しい物事は、まっすぐに愛でられます。佐渡にお移りになられた当時は、まだ御年齢が三十前でございますから、なおさらのことでしょう」

そこで、徳白尼は少し微笑むと、白湯を一すすりした。

「今は、佐渡は金井町、尾花崎という地名の所、その地名の由来にもなっている「お花」さまと言われる、それは花のようにお美しい方がおられて、順徳院様は、お心をお寄せになり、通われたというような言い伝えも残っております。本間の家の方々も、その辺りのことにも気を配られて、村祭りなどに際しては、御観覧のための宮をお造りになり、そこへ御寵愛の方を呼ばれて、時を過ごされた、ということもあったようでございます」

「なるほど、聞くほどに私も、順徳院様は、思いの外、心安く佐渡でお暮らしになられていたと、思うようになりました」

徳白尼は頷いた。

「ただ、順徳院様の周りの方は、そうとも限らなかったようです。御帰洛はいつになろうか、そういう御期待が佐渡の宮家の方々には常にありましたし、佐渡を思いやる京の宮家の方々におかれましても、そのことのみが関心事であったようです。佐渡にお渡りになって直ぐは、順徳院様も皆と同じお気持ちだったでしょうが、いつの頃からか、どうも順徳院様のみが、ご自分の行く末について、冷静にお考えになられていったような節があるように思われます」

「ふむ。あるいは、御帰洛をお望みではなかったのでしょうか」

「そうかもしれませぬ」

二人はしばし沈黙した。

蝉の声が耳に戻ってきた。

一陣の風が本堂を吹き抜けた。

「その、慶子様ですが、この羽黒山に来られたと云われています。そして、正厳の御宮にも」

「なんと」

「実は、私が順徳院様の御足跡に関心を寄せ始めたのは、慶子様の事を伝え聞いたからでございます」

「そうでしたか」

「つまり、御自分と縁もゆかりもないところを慶子様がお訪ねになられることはない、と想ったのでございます」

芭蕉は頷く。

「慶子様も、和歌をよくされたと聞いております」

そして、殊更意味があり気に、次の言葉を繋いだ。

「順徳院様と、ご性格が似ておられた方なのかもしれません」

続ける。

「慶子様は、順徳院様の十三回忌にあたる年に、順徳院様の秘事についてお知りになったようにございます」

「秘事とは、順徳院様の出羽の御足跡のことでございますか」

「はい、さようですが、それだけではありません」

徳白尼は少し厳しい表情を浮かべて、白湯をすすった。

「それは、建長六年(一二五四年)のことと云われています。その年、定説では、佐渡でお生まれになられた皇子、千歳宮がわずか十八歳でお隠れになられた、と云われています」

「今、定説、と言われましたが」

「そうです、定説では。しかし、私が探した、ある古文書にはそのように書かれておりませんでした。そればかりか、その古文書には、慶子女王の妹の忠子女王についても、記録されていました」

芭蕉は、密かな動揺を鎮めるために、再び白湯をすすった。

「つまりは、定説が伝える千歳宮様と忠子様がお隠れ遊ばした日は、お二方が宮家を離れ、民になられた日だと、書かれておりました」

「そのようなことが」

芭蕉は、驚きを隠せなかった。

「翁様、最初に申し上げましたが、これはあくまでも言伝えに基づくことでござりますゆえ、そのおつもりでお聞きください」

徳白尼は、芭蕉の感情を制するように釘を刺したが、それは無理な話だった。

そして、話はまだ続いた。

「定説では、忠子女王はお隠れになられましたのが、順徳院崩御の三年後にござります。千歳宮さまが十三年後。奇しくも年忌と合っているところも、出来過ぎておりましょう」

「言われてみれば、確かに」

「まあ、いろいろな説があるのでございます」

半ば楽しむように徳白尼は少し微笑んだが、すぐにまた難しい表情に戻った。

「順徳院様がところへ、後鳥羽院重篤の報せが届きましたのは、まさに後鳥羽院がお隠れあそばされた、延應元年(一二三九年)二月二十二日のことでございました。

おなじ世のわかれはなおぞしのばるる

空ゆく月のよそのかたみに

のぼりにし春のかすみをしたふとて

染むる衣のいろもはかなし

順徳院様は、そう詠まれ、正観世音菩薩像の前に進まれまして、ご絶食の上、幾日にも渡りまして、お経を唱えられた、と云われています。順徳院様のご絶食は、自らが御命を絶たれるがため、と伝えられておりますが、そのようなことはその古文書には書かれておりませんでした。私が想うには、順徳院様は、ただただ、後鳥羽院のご供養、その一念にて、お経を唱えられ、その御思いが強ければこそ、成り行きで、ご絶食になられたと、思います」

徳白尼は、自らの想像で定説に反論した。

さらに続ける。

「重大な秘事はここからです。定説では、そのご絶食によりましても、順徳院様は崩御なされず、お付の者に焼石をご所望され、その焼石を御頭にお当てになられ、ご気絶なされ、そのまま崩御されたとされていますが、その古文書には、全く別のことが書かれておりました」

「佐渡では崩御なさらずに、出羽に赴かれた、と」

「はい、それは、前にお伝えしたとおりでございますが、大事は、どのようにして佐渡を離れられたか、でございます。私は、当初より、定説による、そのお亡くなり方が腑に落ちませんでした。そのような最期であるははずがないと。まず、自死はあり得ない、と。そしてさらに、焼石などという、ことさら酷いやり方にございます。いかにも、聞く人に、その酷さを強調されるような。私は、これは怨霊の恐れを抱かせるために、どなたかがお考えになられた物語だと想っております」

芭蕉はその推察に納得して頷いた。

「古文書には、どのように」

「はい、御遺言を遺された、と」

芭蕉は、茶碗を置いた。

「つまりは、御子息女が民となる場合、その日を没年とすること。記録は残さないこと。他言はいかなる理由においてもならない、と。順徳院様は、その上で、ご自分の佐渡での御日記を全て燃やされた、と。」

「その御遺言を、慶子女王に託された、のですか」

「さように思われます」

「さすれば、慶子女王は、その時まだ順徳院が佐渡を離れたことを知らなかった、ということですか」

「さようです。御遺言には、そのことが書かれてあるはずもありませんので」

「それでは、どういう訳で、知ることに」

「は、さて・・・」

放り投げるように、徳白尼はそう言うと、外に目をやった。

芭蕉は、その横顔を見た。

徳白尼の表情から何かを読み取ろうと、したのだ。

今度は、楽しむような笑みはなかった。

そこにあるのは、むしろ、諦めのようなものだった。

直感的に、芭蕉は、何か語られていない事があることを想った。

御遺言の秘事は驚きではあるが、どうしてこのようなことまで知り得たのだろうか。

そして、ふと、徳白尼の話の食い違いに気づくのであった。

そもそも、記録などは残されていない、ということで徳白尼は話を始めたのではなかったか。

しかし、芭蕉はそれを正すことはせず、今度は徳白尼の視線の先に目をやった。

木漏れ日が幾筋も、参道に差し込んでいた。

蝉しぐれが降り注いでいる。

芭蕉のほうが、先に口を開いた。

「どのようなお気持ちだったのでしょうか」

徳白尼はすぐには答えずに、しばし思いを馳せるような面持ちだった。

「人が思うほど、悲観されていなかったと思います。御自分の御子息(忠成王)が皇位を継承しないことが確実になって、周囲はとてもお嘆きになられたようにございますが、順徳院様ご本人は、清々とされていたのではないでしょうか。あらゆる憂き世のしがらみから全て解き放たれた、と。そして、晴れて、御旅立ちをご決心されたのでございましょう。ご自分の御御足にて、出羽の路を歩かれたい、と。西行法師様が如く。順徳院様の出羽での御足跡こそは、言伝えに頼るしか、何も残っておりませんが、当然、佐渡本間家の方が、御手配されたことにござりましょう。御計画されたのは、後鳥羽院様がお隠れなられた後にございましょう。その二年後、今度は藤原定家様がお亡くなりになりました。順徳院様は、深くお嘆きあそばされまして、再び仏間にお籠もりになられた、と云います。しかし、それでいよいよ機が熟したと言えましょう。その翌年、仁治二年(一二四二年)、定説による順徳院様は崩御の年にござります。御計画は実際に動き出します。順徳院様が最期を迎えられたのは、黒木御所ではありませんでした。堂所御所という所でございまして、それは真野の山の上の別荘でございました。ですから、左衛門佐局様も慶子様も順徳院様の崩御に立ち会われておりませんし、御遺体にご対面にもなっておりません。ただ、読経の最中に御倒れになられ、そのまま息を引き取られた、と伝えられ、最期にお召になられていた衣服と、一握りの御髪が届けられたのみだったと云います。慶子様は、それをお疑いにはならなかった。その時、御年は十八歳。ただただ、悲しまれ、心をお傷めになられたことでしょう。ところが、それから十三年の年月の後に、慶子様は、順徳院様の秘事をお知りあそばされたのです。そして御存命を信じて、順徳院様の御足跡を辿られたことでしょう。しかし、再会は叶いませんでした。世にこの上なく、お労しい限りのことにござりました」

徳白尼は、目を伏せた。

一方の芭蕉は、急に冷静さを欠き始めた徳白尼に違和感を覚えていた。

それはどうしてか芭蕉には分からないが、語られていない事のほかにもまだ更に隠された大事があるような、そういう違和感であった。

同時に、徳白尼が順徳院の秘事に関するかなり詳細な記録をもとに話していることを、芭蕉は確信したのであった。

そのうちに、徳白尼はまた話し始めた。

「順徳院様の出羽路にお付き申し上げましたのは、北面武士の阿部常次郎頼時という御方であります。秘かに、佐渡と京を行き来して、双方の御様子を繋いでいらした御方でございましょう。このようにして、定説によるところの没年に、自死されたのでも、堂所御所にて逝去されたのでもなく、順徳院様は、秘かに佐渡をお離れになり、出羽路に御旅立ちになられましたのでござりましょう」

0

お気に入りに追加

13

あなたにおすすめの小説

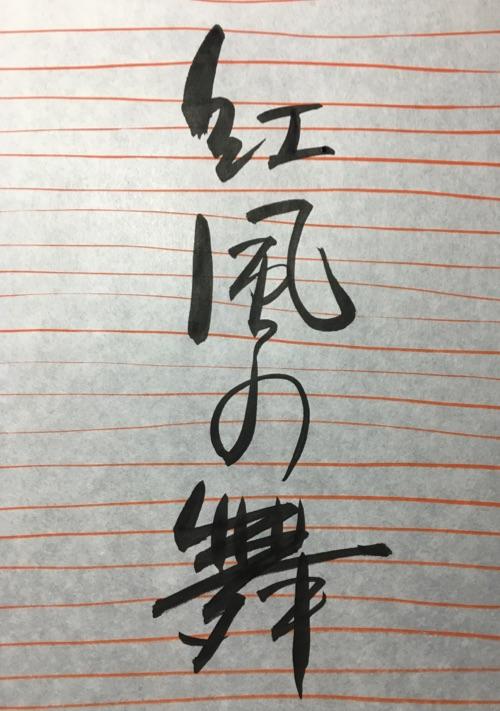

紅風の舞(べにかぜのまい)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

初代の櫓(しょだいのやぐら)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

山形県最上郡舟形町、東長沢には、「団十郎屋敷」なる場所がある。

その地には、「ここは初代市川団十郎の生誕地である」という言い伝えが残っている。

初代、市川團十郎の経歴は、「市川宗家代々」が伝えるとおりだが、ほかにも様々な説や言い伝えがあり、大変興味深い。

東長沢の伝説に端を発し、初代團十郎の諸説ある記録の断片を筆者なりに編み直した。

例えば、こんな初代市川團十郎の一生があったかもしれない。

if 大坂夏の陣 〜勝ってはならぬ闘い〜

かまぼこのもと

歴史・時代

1615年5月。

徳川家康の天下統一は最終局面に入っていた。

堅固な大坂城を無力化させ、内部崩壊を煽り、ほぼ勝利を手中に入れる……

豊臣家に味方する者はいない。

西国無双と呼ばれた立花宗茂も徳川家康の配下となった。

しかし、ほんの少しの違いにより戦局は全く違うものとなっていくのであった。

全5話……と思ってましたが、終わりそうにないので10話ほどになりそうなので、マルチバース豊臣家と別に連載することにしました。

辻のあやかし斬り夜四郎 呪われ侍事件帖

井田いづ

歴史・時代

旧題:夜珠あやかし手帖 ろくろくび

あなたのことを、首を長くしてお待ちしておりましたのに──。

+++

今も昔も世間には妖怪譚がありふれているように、この辻にもまた不思議な噂が立っていた。曰く、そこには辻斬りの妖がいるのだと──。

団子屋の娘たまはうっかり辻斬り現場を見てしまった晩から、おかしな事件に巻き込まれていく。

町娘たまと妖斬り夜四郎の妖退治譚、ここに開幕!

(二作目→ https://www.alphapolis.co.jp/novel/284186508/398634218)

出雲屋の客

笹目いく子

歴史・時代

短篇です。江戸堀留町の口入屋『出雲屋』は、乳母奉公と養子縁組ばかりを扱う風変わりな口入屋だった。子を失い、横暴な夫に命じられるまま乳母奉公の口を求めて店を訪れた佐和は、女店主の染から呉服商泉屋を紹介される。

店主の市衛門は妻を失い、乳飲み子の香奈を抱えて途方に暮れていた。泉屋で奉公をはじめた佐和は、市衛門を密かに慕うようになっていたが、粗暴な夫の太介は香奈の拐かしを企んでいた。

夫と離縁し、行き場をなくした佐和を、染は出雲屋に雇う。養子縁組の仕事を手伝いながら、佐和は自分の生きる道を少しずつ見つけて行くのだった。

いや、婿を選べって言われても。むしろ俺が立候補したいんだが。

SHO

歴史・時代

時は戦国末期。小田原北条氏が豊臣秀吉に敗れ、新たに徳川家康が関八州へ国替えとなった頃のお話。

伊豆国の離れ小島に、弥五郎という一人の身寄りのない少年がおりました。その少年は名刀ばかりを打つ事で有名な刀匠に拾われ、弟子として厳しく、それは厳しく、途轍もなく厳しく育てられました。

そんな少年も齢十五になりまして、師匠より独立するよう言い渡され、島を追い出されてしまいます。

さて、この先の少年の運命やいかに?

剣術、そして恋が融合した痛快エンタメ時代劇、今開幕にございます!

*この作品に出てくる人物は、一部実在した人物やエピソードをモチーフにしていますが、モチーフにしているだけで史実とは異なります。空想時代活劇ですから!

*この作品はノベルアップ+様に掲載中の、「いや、婿を選定しろって言われても。だが断る!」を改題、改稿を経たものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる