17 / 26

(十六)終わりの見えぬ佐渡の日々

しおりを挟む

三月(旧暦)の佐渡。

雪解けである。

気温も一気に上がる。

暖流である対馬海流が強く、温かさを増すからであろうか。

海には霧が立ち、それが北西の風が強い日は、国分寺あたりまで流れてくる。

ちょうど佐渡での暮らしが一月過ぎた三月の半ば頃、その文は順徳院の元に届いた。

それが良い報せであるわけがなかった。

実弟(三歳下)の六条宮(雅成親王)は、但馬国(兵庫県北部の地方)に配流された。

異母兄(二歳上)の冷泉宮(頼仁親王)も備前国(現在の岡山県東部)へ流された。

権中納言、葉室光親(藤原光親)は、甲斐国にて処刑された。享年四十六歳。

義時追討の宣旨を執筆したことで、最も重い罪を課せられたのである。

しかし、後に明らかになるが、光親は上皇の計画を何度も諌めていた、と云う。

権中納言、葉室宗行(藤原宗行)も、駿河国にて斬首となった。享年四十八歳。

佐々木野中納言と呼ばれた源有雅は、甲斐国にて処刑。享年四十六歳。

有雅については、二品(北条政子)に、直接、処刑の暫時免除の懇願を出し、受け入れられるも、その文が届く前に刑に処された、と云う。

宰相中将、藤原範茂は、相模国にて亡くなった。

範茂は順徳院の外叔父にあたる。

体に障害があったため、斬首では往生が叶わないということで、自ら早河(現、神奈川県を流れる早川)に入水自殺したと云われている。

左中将、一条能継は、丹波国にて処刑された。

尊長の異母兄弟である、一条信能は、美濃国にて処刑された。享年三十二歳。

大納言、坊門忠信は、千葉胤綱の一時預りとなり、処刑のために鎌倉に移送される予定であったが、妹の信子の嘆願により、処刑を免れた。

このほかに、文には、後鳥羽院の御領地や京方に加担した公家の所領、三千余ヶ所が幕府の一時預りとなったことなどが書かれていた。

さらに、文末に補足されるように書かれたことに、順徳院は打ちのめされる。

それは、寺泊で病臥していた、範経(藤原範経)の死であった。

佐渡に渡られた後も、順徳院は、範経はどうしたであろう、大事なければよいが、と日々気にかけておられた、と云う。

文のすべてを、読み切るために、相当な時間がかかった。

しばらくして順徳院は、文を置いて立ち上がった。

ただ座っていることさえも耐えられなかったのであろう。

申の刻(午後四時頃)を過ぎ、辺りは少し暗くなっていた。

順徳院は放心したように宿坊を出て、さすらうかのように境内を歩いた。

僧たちが片付けて、本堂裏の林際に寄せられた残雪が見える。

地面は少し泥濘んでいた。

やがて順徳院は、引寄せされるように、国分寺本堂に赴いた。

誰も居ないと想われた本堂には、住職の賢心が居て、突然入ってきた順徳院に驚き、動きを止めた。

賢心は、何やら片付け物をしていたようであった。

「これは、いかがなされました」

順徳院は、それには答えずに、まっすぐ本堂を進まれ、薬師如来の木像の前で立ち止まり、一礼してその場に座られた。

それだけで、何もかも悟ったようだった。

賢心は、順徳院の横から進み出て、礼盤(本尊前で導師が礼拝し誦経する高座)に座った。

鈴が数回鳴らされ、数珠が、ジャラジャラ、カチと音を立てる。

唵 阿謨伽 尾盧左曩

摩訶母捺囉 麽抳 鉢納麽

入嚩攞 鉢囉韈哆野 吽

(不空なる御方よ 大日如来よ

偉大なる印を有する御方よ 宝珠よ 蓮華よ

光明を 放ち給え)

賢心は、まず光明真言を唱え、続けて般若心経を誦経した。

この時が、本当の意味での順徳院と仏道の縁の始まりであったろう。

時に、順徳院、二十六歳の春であった。

経を読み終わると、賢心は礼盤を降り、順徳院の下座に座して、一礼した。

数珠は掛けたままである。

年の頃は、四十そこそこだろうか。

痩せていて、長身。

綺麗に剃髪された頭は青白く、貫禄があるのではなく、むしろ若々しくあった。

黒い袈裟を着て、見るからに実直そうな表情で、順徳院を見つめている。

「賢心殿、余は間違っておったのかのう」

薬師如来像に目を向けたまま順徳院は、そう尋ねられた。

僧位の如何を気にすることなく、順徳院は目の前にいる僧にすがるしかなかった。

果たして、賢心は、その問に、合掌一礼すると、表情を和らげて、間もなく話し始めた。

「人の成すことに、間違いなどございません。ただ、良き事と悪しき事があるのみでございます。誰もが、何かを成すときは大方、それを良き事と思われて為されます。ゆえに、間違いではございません。尊き事は、人が立ち止まり、自らの行いを振り返り、思いめぐらし、思い悩み、事に向き合うことです。順徳院様が、なさって来られたことは、世を思うからこそ、のことにござりましょう。御理想通り、思い通りにならないことは、人の世の常。それは人である以上避けられない苦の一つにございます。順徳院様が、何かを思い、このように仏に向かわれる事。そのことこそが、尊き事であり、ただただ、有り難い事にございます」

順徳院は、涙を流し、賢心の言葉に耳を傾けていた。

「時を選ばれずに、いつでも、そうなさって良いのでございます」

順徳院の、佐渡での二十年を超える日々は、承久が事で失われた数知れない御霊への供養の日々でもあったろう。

そのようなことがあり、その年も時が過ぎ、佐渡の夏、京と比較したら格段に過ごしやすい夏を過ぎて、秋になった。

漸く佐渡御所が完成した。

場所は、真野の村里。黒木というところである。

予定通りの落成となったこともあり、順徳院の母、修明門院が贈られた聖観世音菩薩の木像も間に合った。

桧造りで、背丈三尺ほどの仏像である。

頭部には、宝髻、天冠台を飾り、額には白毫が嵌めこまれている。

左右の手には、宝珠と蓮華。

色とりどりに彩色され、輝くようであった。

黒木御所になって、ようやく宮家一人ひとりに一室が充てられた。

順徳院の居室は一番広く、そこで全てが賄えるように設えてある。

そこは、順徳院の書斎であり、寝間であり、仏間であった。

床の間もあり、そこに聖観世音菩薩像が置かれた。

仏と向き合うようになり、順徳院は、ようやくご自分の日常を取り戻されていった。

順徳院は、修明門院への御礼の文の中に、大般若経(大般若波羅蜜多経。大乗仏教の集大成とされる経典。全六百巻)を少しずつでも送られるように依頼した。

順徳院は、長き在島の日々に、この大般若経を少しずつ読経し、時には部分的に書写した。

黒木御所に移られて、順徳院が始められたのは、仏道だけではない。

未完の歌論書、「八雲御抄」を完結させる必要があり、まず、それを始められた。

「八雲御抄」の名は、須佐之男命が詠んだ古歌にちなんでいる。

あのヤマタノオロチ退治伝説の須佐之男命の歌である。

天照大神の弟神である須佐之男命は、旅の末に出雲にたどり着き、そこに自身の宮を作ろうと決心する。

その時の情景を須佐之男命は歌にした。

八雲立つ出雲八重垣妻籠みに

八重垣作る その八重垣を

(湧いて幾重にも重なる出雲国の雲のように私の宮を取り囲む八重垣を妻と一緒に作る。その八重垣よ)

すなわち「八雲御抄」の名には、和歌は神代から続く、日本の伝統であり、それを受け継ぎ、末永く伝えていく、という順徳院の決意がそのまま現れている。

「八雲御抄」執筆を再開してすぐに、助力がないことの心もとなさを痛感する順徳院であった。

特に、定家が居ないことは大きい。

何れ、文にて、助言と添削を仰ぐしかなかろう。

「八雲御抄」は、六義(いわば、物事の根本原理、道理、詩経の六種、和歌の六種の風体)にちなんで、六巻構成となった。

巻第一 正義(序文、六義、歌体、歌病などについて)

巻第二 作法(歌合、歌會、書様などについて)

巻第三 枝葉(天象部、地儀部、居所部、草部など十七部で解説)

巻第四 言語(世俗言、由緒言、料簡言について)

巻第五 名所(山、嶺、嵩などの名所について)

巻第六 用意(詠作の心得や歌人論などについて)

巻第五までにおいても、加筆・修正すべき点はあったが、それは京とのやり取りが必要なため、追々のこととし、順徳院は巻第六を書くことにした。

歌をよむ事は、心の発る所なり。さらに人の教によらず。されば父堪能なりといえども、子必ずしもその心継がず。師匠風骨あれども、弟子またその体をうつす事なし。むかし斉(の国の)桓公が文をよむを聞いて、車作りが問ていう、何事(これは何事)にか侍らん。桓公いう、これはふみとて、古の人の作をきたる物也。車作りのいう、さてはせむなき物にこそ侍なれ。その詞ありといふとも、更に其人の心顕れがたし。ただ古人糟粕(酒のしぼりかす)なり。我車を作に、種々の故実おほし。その様心に皆浮かべたれども、をしふる(教える)詞なし。我七十に成といへども、いまだ子にこれを伝ず。文もその定にこそ侍らめといへり。歌もまたこれに同じ。心はよきやうもわるき様もしれる輩も、人に教る力なし。されば、歌をこころふる事は、よむよりは大事なり。・・・

毎日、夜明けとともに、経を読み、執筆をする。

村人は、時折、そのようなご様子を伝え聞くにつけ、あの御方は京より来られた高僧に違いない、と噂し合った。

順徳院の処遇の詳細を知る者は限られていたため、それは仕方のないことであった。

黒木御所は、高塀に覆われて居るわけではなく、近所の子供らは、興味本位に入り込んだりする。

警固の者が、居るには居たが、いずれ厳重な警固ではない。また、その必要もない。

本間家の臣下で、咎める者もあったが、順徳院は、放っておかれよ、と言っていた。

闖入者の常連は、障害を持った童子であった。

年齢は定かではないが、背丈が子供である。

色白の丸顔。

名は五郎。

順徳院が文机に向かっていると、縁側の方から、その丸顔が覗いていたりするのだった。

「ジャー、ジャー」

ある年の九月のこと、珍しい訪問者が庭にやって来た。

佐渡カケス(鳥綱スズメ目カラス科カケス属に分類される鳥。佐渡島固有の亜種)。

「カケスか、カシの実など無いぞ」

そう一人つぶやき、カケスを見ようと、順徳院が庭の方に顔を向けると、五郎と目が合った。

何時からそうしていたのか。

「五郎坊ではないか」

順徳院は筆を置き、立って行った。

「黒木の坊様、何してなさるか」

「ちと、書物をな」

「根ば詰めると、体に毒だ。おらと稲刈りば見てこよう。トキもおるから」

九月は稲刈りの季節。

トキも田んぼに飛来し、稲刈りの後の虫などを狙っているのだ。

「ほう、トキのう」

五郎は、順徳院を稲刈り見物に誘いに来たのだった。

順徳院は、誘いに乗る。

このような隠棲の身を気にかけてくれる小さな友の思いを無にするわけには行かなかった。

順徳院は、着の身着のままで表に出ると、五郎の後を追って歩いて行く。

黒木御所の北側は、田んぼが広がっていた。

稲刈りは、家の区別なく、総出で手伝い合う。

順徳院の突然の訪問に、村人も手を休めて振り返る。

「アーアー」

トキは、餌を取り合い、鳴き声を上げた。

「黒木の御坊様でねえかいよう」

「んだ、五郎がまだ連れ回して」

順徳院にしてみれば、五郎は外界との橋渡し役であった。

当初、本間氏ですら、正直、順徳院の日常的な扱いについては、困ることが多かった。

その中にあって、五郎は何の気兼ねなく、順徳院のところを訪れ、野趣について語り、順徳院を連れ出す。

本間家の者も、そういう順徳院のお姿を見て、それでは、ということで徐々に、折にふれて野山の散策などにお連れするようになっていった。

季節が移り、冬が来て、また、春。

しかし、その春は、順徳院には悲しい春となった。

世はどうして、こうも良からぬことが続くのだろうか。

順徳院は、悲嘆のあまり、しばらく筆を執ることもままならない日々が続いた。

明けても暮れても、読経、大般若経の書写であった。

五郎が突然亡くなったのである。

もともと心の臓が弱かったと聞く。

居室に篭もり、聖観世音菩薩像に向い、読経を繰り返しても、一向に心は静まらなかった。

順徳院は、遂に、御所を一人出て、五郎の家に向った。

「これは黒木の御坊様、いかがなされました」

五郎の父親は驚いてひれ伏した。

「五郎坊にお経を」

このことがあってからと言うもの、村人と順徳院との距離がより一層近くなった。

もはや遠慮することよりも、いかにして黒木の坊様に心づくしをするか、という気持ちの方を抑えることができなかったのであろう。

春は、山菜の季節である。

生のまま持っていっても、調理に困るであろうと、調理済みのものを杉の木箱に詰めて、持っていく。

コゴミの胡桃和え

ミズの煮びたし

野生のアサツキのぬた

山ウドの煮付け

ワラビのおひたし

どれも、宮家の人々には珍しいものばかりであった。

悲しきことがあっても、それが元で嬉しきことが増えていく。

それは、有り難きことであった。

これも仏のお導きか。

順徳院はそう思わないでは居られなかった。

そういう気持ちが更に、順徳院を仏道に深く入り込ませていった。

そして、本間家や村人たちの支えをもって、歌業も再開されるのであった。

佐渡における順徳院の歌業の集大成が、「順徳院御百首」である。

仏道や歌論書執筆の合間をぬって、書き溜められた和歌をおよそ十年の長きに渡って、隠岐の後鳥羽院、京の藤原定家の添削・助言を仰ぎ、「順徳院御百首」は、貞永元年(一二三二年)に完成された。

そこには、佐渡の隠棲の苦難などは、ほとんど感じられない。

この純粋な和歌で編まれた御百首は、京の人々が想像し得ない、意外にも幸福な佐渡での順徳院のお暮らしぶりが反映された御歌集であったと言えよう。

ある意味、佐渡は、順徳院が生涯を賭けた偉業を閉じるには、絶好の環境であったとは言えまいか。

朝廷と幕府の所々の問題、世情の乱れ、そういう一切から逃れ、本来の生業に専念できた日々ではなかったか。

『順徳院御百首』

■春二十首より

風わたる池の氷のひまをあらみ

あらはれ出るにほの下道

(雪解けの池を渡って行く風。その池の氷の割れ目から姿を覗かせるカイツムリの隠れ道である)

この歌には、後鳥羽院も定家も合点を付けた。

夢覚めてまた巻きあけぬ玉たれの

ひまもとめても匂う梅か香

(眠りから覚め、まだ玉簾を巻き上げていないうちから、わずかな隙間を求めて匂ってくる梅の薫りである)

定家の評は、「其心妖艶、其詞美麗候」。

花鳥のほかにも春のありかほに

かすみてかかる山のはの月

(春の風情は、なにも花や鳥だけではないよ、他にもあるのだ、と言いたげな顔で、朧ろに霞み、山の端に懸かっている月よ)

■夏十五首より

夏の日の木の間もりくる庭の面に

陰までみゆる松の一入

(夏の陽射しが木の間から漏れてくる庭の地面。そこに、影までもうっすらと緑に染めて見える、松の一入よ)

※「ひとしお」は、一入染め(布を染料に一度浸すだけの染め方)から。

■秋二十首より

秋風の枝吹きしほる木の間より

かつかつみゆる山の端の月

(秋風が枝に吹きつけ、たわませる。その木の間から、かろうじて見える、山の端の月よ)

定家の評は、「姿ことばまことにうつくしくつづきて候。歌の詞、時の景気(景色・雰囲気)、かくこそあらまほしく(理想的)候へ」。

谷深きやつ尾の椿いく秋の

時雨にもれて年のへぬらん

(深い峡谷の峰々の椿は、幾年にも渡る秋の時雨にあっても色を変えず、美しい緑のまま年を経てきたことだろう)

定家の評は、「詞花加光彩、景気銘心府候。毎度催感興候」(優れた歌であり、才能が際立っている。その景色・雰囲気は、しっかり心に刻まれる。詠むたびに興味がそそられる)

人ならぬ岩木もさらに悲しきは

三つの小島の秋の夕暮れ

(人であれば「見つ」と語りかけようものを、人ならぬ石や木があるばかりで、さらに悲しい気持ちにさせるのは、みつの小島の秋の夕暮である)

定家の評は、「此の卅(三十)一字、また字毎に感涙抑え難く候。玄の玄(まことに深く)、最上に候(この上ない)」。

定家が絶賛したことで、有名になった歌であろう。

定家はこの歌を詠み、涙が止まらなかったと云う。

三つの小島とは、三上皇が配流された、隠岐、阿波、佐渡のことである。

■冬十五首より

里わかぬ春の隣となりにけり

雲間の梅の花の夕風

(どの里も、春は間近となったなあ。雪間に咲いた梅の花を吹く、香りよい夕方の風よ)

定家の評は、「風情めづらしく、うつくしく候」。

■恋十五首より

暮をたに猶澄み侘びし在明の

ふるき別れになりにけるかな

(あまりの悲しさに、再び夕暮が来るのを待つ気力さえなくしてしまった有明だよ。深い別れになってしまったものだ)

定家の評は「ふかき別れになりにける哉、又銘肝入骨。甚深無双候」(本当の別れになってしまったものだ。その悲しみは骨にしみ心に刻まれる。その深い悲しみは何物とも比べられない)

順徳院と定家は、遠く離れても歌業で繋がれていた。

雪解けである。

気温も一気に上がる。

暖流である対馬海流が強く、温かさを増すからであろうか。

海には霧が立ち、それが北西の風が強い日は、国分寺あたりまで流れてくる。

ちょうど佐渡での暮らしが一月過ぎた三月の半ば頃、その文は順徳院の元に届いた。

それが良い報せであるわけがなかった。

実弟(三歳下)の六条宮(雅成親王)は、但馬国(兵庫県北部の地方)に配流された。

異母兄(二歳上)の冷泉宮(頼仁親王)も備前国(現在の岡山県東部)へ流された。

権中納言、葉室光親(藤原光親)は、甲斐国にて処刑された。享年四十六歳。

義時追討の宣旨を執筆したことで、最も重い罪を課せられたのである。

しかし、後に明らかになるが、光親は上皇の計画を何度も諌めていた、と云う。

権中納言、葉室宗行(藤原宗行)も、駿河国にて斬首となった。享年四十八歳。

佐々木野中納言と呼ばれた源有雅は、甲斐国にて処刑。享年四十六歳。

有雅については、二品(北条政子)に、直接、処刑の暫時免除の懇願を出し、受け入れられるも、その文が届く前に刑に処された、と云う。

宰相中将、藤原範茂は、相模国にて亡くなった。

範茂は順徳院の外叔父にあたる。

体に障害があったため、斬首では往生が叶わないということで、自ら早河(現、神奈川県を流れる早川)に入水自殺したと云われている。

左中将、一条能継は、丹波国にて処刑された。

尊長の異母兄弟である、一条信能は、美濃国にて処刑された。享年三十二歳。

大納言、坊門忠信は、千葉胤綱の一時預りとなり、処刑のために鎌倉に移送される予定であったが、妹の信子の嘆願により、処刑を免れた。

このほかに、文には、後鳥羽院の御領地や京方に加担した公家の所領、三千余ヶ所が幕府の一時預りとなったことなどが書かれていた。

さらに、文末に補足されるように書かれたことに、順徳院は打ちのめされる。

それは、寺泊で病臥していた、範経(藤原範経)の死であった。

佐渡に渡られた後も、順徳院は、範経はどうしたであろう、大事なければよいが、と日々気にかけておられた、と云う。

文のすべてを、読み切るために、相当な時間がかかった。

しばらくして順徳院は、文を置いて立ち上がった。

ただ座っていることさえも耐えられなかったのであろう。

申の刻(午後四時頃)を過ぎ、辺りは少し暗くなっていた。

順徳院は放心したように宿坊を出て、さすらうかのように境内を歩いた。

僧たちが片付けて、本堂裏の林際に寄せられた残雪が見える。

地面は少し泥濘んでいた。

やがて順徳院は、引寄せされるように、国分寺本堂に赴いた。

誰も居ないと想われた本堂には、住職の賢心が居て、突然入ってきた順徳院に驚き、動きを止めた。

賢心は、何やら片付け物をしていたようであった。

「これは、いかがなされました」

順徳院は、それには答えずに、まっすぐ本堂を進まれ、薬師如来の木像の前で立ち止まり、一礼してその場に座られた。

それだけで、何もかも悟ったようだった。

賢心は、順徳院の横から進み出て、礼盤(本尊前で導師が礼拝し誦経する高座)に座った。

鈴が数回鳴らされ、数珠が、ジャラジャラ、カチと音を立てる。

唵 阿謨伽 尾盧左曩

摩訶母捺囉 麽抳 鉢納麽

入嚩攞 鉢囉韈哆野 吽

(不空なる御方よ 大日如来よ

偉大なる印を有する御方よ 宝珠よ 蓮華よ

光明を 放ち給え)

賢心は、まず光明真言を唱え、続けて般若心経を誦経した。

この時が、本当の意味での順徳院と仏道の縁の始まりであったろう。

時に、順徳院、二十六歳の春であった。

経を読み終わると、賢心は礼盤を降り、順徳院の下座に座して、一礼した。

数珠は掛けたままである。

年の頃は、四十そこそこだろうか。

痩せていて、長身。

綺麗に剃髪された頭は青白く、貫禄があるのではなく、むしろ若々しくあった。

黒い袈裟を着て、見るからに実直そうな表情で、順徳院を見つめている。

「賢心殿、余は間違っておったのかのう」

薬師如来像に目を向けたまま順徳院は、そう尋ねられた。

僧位の如何を気にすることなく、順徳院は目の前にいる僧にすがるしかなかった。

果たして、賢心は、その問に、合掌一礼すると、表情を和らげて、間もなく話し始めた。

「人の成すことに、間違いなどございません。ただ、良き事と悪しき事があるのみでございます。誰もが、何かを成すときは大方、それを良き事と思われて為されます。ゆえに、間違いではございません。尊き事は、人が立ち止まり、自らの行いを振り返り、思いめぐらし、思い悩み、事に向き合うことです。順徳院様が、なさって来られたことは、世を思うからこそ、のことにござりましょう。御理想通り、思い通りにならないことは、人の世の常。それは人である以上避けられない苦の一つにございます。順徳院様が、何かを思い、このように仏に向かわれる事。そのことこそが、尊き事であり、ただただ、有り難い事にございます」

順徳院は、涙を流し、賢心の言葉に耳を傾けていた。

「時を選ばれずに、いつでも、そうなさって良いのでございます」

順徳院の、佐渡での二十年を超える日々は、承久が事で失われた数知れない御霊への供養の日々でもあったろう。

そのようなことがあり、その年も時が過ぎ、佐渡の夏、京と比較したら格段に過ごしやすい夏を過ぎて、秋になった。

漸く佐渡御所が完成した。

場所は、真野の村里。黒木というところである。

予定通りの落成となったこともあり、順徳院の母、修明門院が贈られた聖観世音菩薩の木像も間に合った。

桧造りで、背丈三尺ほどの仏像である。

頭部には、宝髻、天冠台を飾り、額には白毫が嵌めこまれている。

左右の手には、宝珠と蓮華。

色とりどりに彩色され、輝くようであった。

黒木御所になって、ようやく宮家一人ひとりに一室が充てられた。

順徳院の居室は一番広く、そこで全てが賄えるように設えてある。

そこは、順徳院の書斎であり、寝間であり、仏間であった。

床の間もあり、そこに聖観世音菩薩像が置かれた。

仏と向き合うようになり、順徳院は、ようやくご自分の日常を取り戻されていった。

順徳院は、修明門院への御礼の文の中に、大般若経(大般若波羅蜜多経。大乗仏教の集大成とされる経典。全六百巻)を少しずつでも送られるように依頼した。

順徳院は、長き在島の日々に、この大般若経を少しずつ読経し、時には部分的に書写した。

黒木御所に移られて、順徳院が始められたのは、仏道だけではない。

未完の歌論書、「八雲御抄」を完結させる必要があり、まず、それを始められた。

「八雲御抄」の名は、須佐之男命が詠んだ古歌にちなんでいる。

あのヤマタノオロチ退治伝説の須佐之男命の歌である。

天照大神の弟神である須佐之男命は、旅の末に出雲にたどり着き、そこに自身の宮を作ろうと決心する。

その時の情景を須佐之男命は歌にした。

八雲立つ出雲八重垣妻籠みに

八重垣作る その八重垣を

(湧いて幾重にも重なる出雲国の雲のように私の宮を取り囲む八重垣を妻と一緒に作る。その八重垣よ)

すなわち「八雲御抄」の名には、和歌は神代から続く、日本の伝統であり、それを受け継ぎ、末永く伝えていく、という順徳院の決意がそのまま現れている。

「八雲御抄」執筆を再開してすぐに、助力がないことの心もとなさを痛感する順徳院であった。

特に、定家が居ないことは大きい。

何れ、文にて、助言と添削を仰ぐしかなかろう。

「八雲御抄」は、六義(いわば、物事の根本原理、道理、詩経の六種、和歌の六種の風体)にちなんで、六巻構成となった。

巻第一 正義(序文、六義、歌体、歌病などについて)

巻第二 作法(歌合、歌會、書様などについて)

巻第三 枝葉(天象部、地儀部、居所部、草部など十七部で解説)

巻第四 言語(世俗言、由緒言、料簡言について)

巻第五 名所(山、嶺、嵩などの名所について)

巻第六 用意(詠作の心得や歌人論などについて)

巻第五までにおいても、加筆・修正すべき点はあったが、それは京とのやり取りが必要なため、追々のこととし、順徳院は巻第六を書くことにした。

歌をよむ事は、心の発る所なり。さらに人の教によらず。されば父堪能なりといえども、子必ずしもその心継がず。師匠風骨あれども、弟子またその体をうつす事なし。むかし斉(の国の)桓公が文をよむを聞いて、車作りが問ていう、何事(これは何事)にか侍らん。桓公いう、これはふみとて、古の人の作をきたる物也。車作りのいう、さてはせむなき物にこそ侍なれ。その詞ありといふとも、更に其人の心顕れがたし。ただ古人糟粕(酒のしぼりかす)なり。我車を作に、種々の故実おほし。その様心に皆浮かべたれども、をしふる(教える)詞なし。我七十に成といへども、いまだ子にこれを伝ず。文もその定にこそ侍らめといへり。歌もまたこれに同じ。心はよきやうもわるき様もしれる輩も、人に教る力なし。されば、歌をこころふる事は、よむよりは大事なり。・・・

毎日、夜明けとともに、経を読み、執筆をする。

村人は、時折、そのようなご様子を伝え聞くにつけ、あの御方は京より来られた高僧に違いない、と噂し合った。

順徳院の処遇の詳細を知る者は限られていたため、それは仕方のないことであった。

黒木御所は、高塀に覆われて居るわけではなく、近所の子供らは、興味本位に入り込んだりする。

警固の者が、居るには居たが、いずれ厳重な警固ではない。また、その必要もない。

本間家の臣下で、咎める者もあったが、順徳院は、放っておかれよ、と言っていた。

闖入者の常連は、障害を持った童子であった。

年齢は定かではないが、背丈が子供である。

色白の丸顔。

名は五郎。

順徳院が文机に向かっていると、縁側の方から、その丸顔が覗いていたりするのだった。

「ジャー、ジャー」

ある年の九月のこと、珍しい訪問者が庭にやって来た。

佐渡カケス(鳥綱スズメ目カラス科カケス属に分類される鳥。佐渡島固有の亜種)。

「カケスか、カシの実など無いぞ」

そう一人つぶやき、カケスを見ようと、順徳院が庭の方に顔を向けると、五郎と目が合った。

何時からそうしていたのか。

「五郎坊ではないか」

順徳院は筆を置き、立って行った。

「黒木の坊様、何してなさるか」

「ちと、書物をな」

「根ば詰めると、体に毒だ。おらと稲刈りば見てこよう。トキもおるから」

九月は稲刈りの季節。

トキも田んぼに飛来し、稲刈りの後の虫などを狙っているのだ。

「ほう、トキのう」

五郎は、順徳院を稲刈り見物に誘いに来たのだった。

順徳院は、誘いに乗る。

このような隠棲の身を気にかけてくれる小さな友の思いを無にするわけには行かなかった。

順徳院は、着の身着のままで表に出ると、五郎の後を追って歩いて行く。

黒木御所の北側は、田んぼが広がっていた。

稲刈りは、家の区別なく、総出で手伝い合う。

順徳院の突然の訪問に、村人も手を休めて振り返る。

「アーアー」

トキは、餌を取り合い、鳴き声を上げた。

「黒木の御坊様でねえかいよう」

「んだ、五郎がまだ連れ回して」

順徳院にしてみれば、五郎は外界との橋渡し役であった。

当初、本間氏ですら、正直、順徳院の日常的な扱いについては、困ることが多かった。

その中にあって、五郎は何の気兼ねなく、順徳院のところを訪れ、野趣について語り、順徳院を連れ出す。

本間家の者も、そういう順徳院のお姿を見て、それでは、ということで徐々に、折にふれて野山の散策などにお連れするようになっていった。

季節が移り、冬が来て、また、春。

しかし、その春は、順徳院には悲しい春となった。

世はどうして、こうも良からぬことが続くのだろうか。

順徳院は、悲嘆のあまり、しばらく筆を執ることもままならない日々が続いた。

明けても暮れても、読経、大般若経の書写であった。

五郎が突然亡くなったのである。

もともと心の臓が弱かったと聞く。

居室に篭もり、聖観世音菩薩像に向い、読経を繰り返しても、一向に心は静まらなかった。

順徳院は、遂に、御所を一人出て、五郎の家に向った。

「これは黒木の御坊様、いかがなされました」

五郎の父親は驚いてひれ伏した。

「五郎坊にお経を」

このことがあってからと言うもの、村人と順徳院との距離がより一層近くなった。

もはや遠慮することよりも、いかにして黒木の坊様に心づくしをするか、という気持ちの方を抑えることができなかったのであろう。

春は、山菜の季節である。

生のまま持っていっても、調理に困るであろうと、調理済みのものを杉の木箱に詰めて、持っていく。

コゴミの胡桃和え

ミズの煮びたし

野生のアサツキのぬた

山ウドの煮付け

ワラビのおひたし

どれも、宮家の人々には珍しいものばかりであった。

悲しきことがあっても、それが元で嬉しきことが増えていく。

それは、有り難きことであった。

これも仏のお導きか。

順徳院はそう思わないでは居られなかった。

そういう気持ちが更に、順徳院を仏道に深く入り込ませていった。

そして、本間家や村人たちの支えをもって、歌業も再開されるのであった。

佐渡における順徳院の歌業の集大成が、「順徳院御百首」である。

仏道や歌論書執筆の合間をぬって、書き溜められた和歌をおよそ十年の長きに渡って、隠岐の後鳥羽院、京の藤原定家の添削・助言を仰ぎ、「順徳院御百首」は、貞永元年(一二三二年)に完成された。

そこには、佐渡の隠棲の苦難などは、ほとんど感じられない。

この純粋な和歌で編まれた御百首は、京の人々が想像し得ない、意外にも幸福な佐渡での順徳院のお暮らしぶりが反映された御歌集であったと言えよう。

ある意味、佐渡は、順徳院が生涯を賭けた偉業を閉じるには、絶好の環境であったとは言えまいか。

朝廷と幕府の所々の問題、世情の乱れ、そういう一切から逃れ、本来の生業に専念できた日々ではなかったか。

『順徳院御百首』

■春二十首より

風わたる池の氷のひまをあらみ

あらはれ出るにほの下道

(雪解けの池を渡って行く風。その池の氷の割れ目から姿を覗かせるカイツムリの隠れ道である)

この歌には、後鳥羽院も定家も合点を付けた。

夢覚めてまた巻きあけぬ玉たれの

ひまもとめても匂う梅か香

(眠りから覚め、まだ玉簾を巻き上げていないうちから、わずかな隙間を求めて匂ってくる梅の薫りである)

定家の評は、「其心妖艶、其詞美麗候」。

花鳥のほかにも春のありかほに

かすみてかかる山のはの月

(春の風情は、なにも花や鳥だけではないよ、他にもあるのだ、と言いたげな顔で、朧ろに霞み、山の端に懸かっている月よ)

■夏十五首より

夏の日の木の間もりくる庭の面に

陰までみゆる松の一入

(夏の陽射しが木の間から漏れてくる庭の地面。そこに、影までもうっすらと緑に染めて見える、松の一入よ)

※「ひとしお」は、一入染め(布を染料に一度浸すだけの染め方)から。

■秋二十首より

秋風の枝吹きしほる木の間より

かつかつみゆる山の端の月

(秋風が枝に吹きつけ、たわませる。その木の間から、かろうじて見える、山の端の月よ)

定家の評は、「姿ことばまことにうつくしくつづきて候。歌の詞、時の景気(景色・雰囲気)、かくこそあらまほしく(理想的)候へ」。

谷深きやつ尾の椿いく秋の

時雨にもれて年のへぬらん

(深い峡谷の峰々の椿は、幾年にも渡る秋の時雨にあっても色を変えず、美しい緑のまま年を経てきたことだろう)

定家の評は、「詞花加光彩、景気銘心府候。毎度催感興候」(優れた歌であり、才能が際立っている。その景色・雰囲気は、しっかり心に刻まれる。詠むたびに興味がそそられる)

人ならぬ岩木もさらに悲しきは

三つの小島の秋の夕暮れ

(人であれば「見つ」と語りかけようものを、人ならぬ石や木があるばかりで、さらに悲しい気持ちにさせるのは、みつの小島の秋の夕暮である)

定家の評は、「此の卅(三十)一字、また字毎に感涙抑え難く候。玄の玄(まことに深く)、最上に候(この上ない)」。

定家が絶賛したことで、有名になった歌であろう。

定家はこの歌を詠み、涙が止まらなかったと云う。

三つの小島とは、三上皇が配流された、隠岐、阿波、佐渡のことである。

■冬十五首より

里わかぬ春の隣となりにけり

雲間の梅の花の夕風

(どの里も、春は間近となったなあ。雪間に咲いた梅の花を吹く、香りよい夕方の風よ)

定家の評は、「風情めづらしく、うつくしく候」。

■恋十五首より

暮をたに猶澄み侘びし在明の

ふるき別れになりにけるかな

(あまりの悲しさに、再び夕暮が来るのを待つ気力さえなくしてしまった有明だよ。深い別れになってしまったものだ)

定家の評は「ふかき別れになりにける哉、又銘肝入骨。甚深無双候」(本当の別れになってしまったものだ。その悲しみは骨にしみ心に刻まれる。その深い悲しみは何物とも比べられない)

順徳院と定家は、遠く離れても歌業で繋がれていた。

0

お気に入りに追加

13

あなたにおすすめの小説

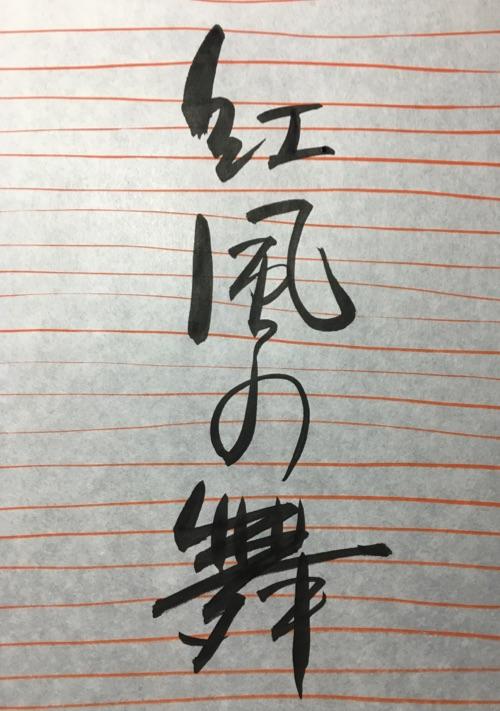

紅風の舞(べにかぜのまい)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

初代の櫓(しょだいのやぐら)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

山形県最上郡舟形町、東長沢には、「団十郎屋敷」なる場所がある。

その地には、「ここは初代市川団十郎の生誕地である」という言い伝えが残っている。

初代、市川團十郎の経歴は、「市川宗家代々」が伝えるとおりだが、ほかにも様々な説や言い伝えがあり、大変興味深い。

東長沢の伝説に端を発し、初代團十郎の諸説ある記録の断片を筆者なりに編み直した。

例えば、こんな初代市川團十郎の一生があったかもしれない。

if 大坂夏の陣 〜勝ってはならぬ闘い〜

かまぼこのもと

歴史・時代

1615年5月。

徳川家康の天下統一は最終局面に入っていた。

堅固な大坂城を無力化させ、内部崩壊を煽り、ほぼ勝利を手中に入れる……

豊臣家に味方する者はいない。

西国無双と呼ばれた立花宗茂も徳川家康の配下となった。

しかし、ほんの少しの違いにより戦局は全く違うものとなっていくのであった。

全5話……と思ってましたが、終わりそうにないので10話ほどになりそうなので、マルチバース豊臣家と別に連載することにしました。

辻のあやかし斬り夜四郎 呪われ侍事件帖

井田いづ

歴史・時代

旧題:夜珠あやかし手帖 ろくろくび

あなたのことを、首を長くしてお待ちしておりましたのに──。

+++

今も昔も世間には妖怪譚がありふれているように、この辻にもまた不思議な噂が立っていた。曰く、そこには辻斬りの妖がいるのだと──。

団子屋の娘たまはうっかり辻斬り現場を見てしまった晩から、おかしな事件に巻き込まれていく。

町娘たまと妖斬り夜四郎の妖退治譚、ここに開幕!

(二作目→ https://www.alphapolis.co.jp/novel/284186508/398634218)

出雲屋の客

笹目いく子

歴史・時代

短篇です。江戸堀留町の口入屋『出雲屋』は、乳母奉公と養子縁組ばかりを扱う風変わりな口入屋だった。子を失い、横暴な夫に命じられるまま乳母奉公の口を求めて店を訪れた佐和は、女店主の染から呉服商泉屋を紹介される。

店主の市衛門は妻を失い、乳飲み子の香奈を抱えて途方に暮れていた。泉屋で奉公をはじめた佐和は、市衛門を密かに慕うようになっていたが、粗暴な夫の太介は香奈の拐かしを企んでいた。

夫と離縁し、行き場をなくした佐和を、染は出雲屋に雇う。養子縁組の仕事を手伝いながら、佐和は自分の生きる道を少しずつ見つけて行くのだった。

いや、婿を選べって言われても。むしろ俺が立候補したいんだが。

SHO

歴史・時代

時は戦国末期。小田原北条氏が豊臣秀吉に敗れ、新たに徳川家康が関八州へ国替えとなった頃のお話。

伊豆国の離れ小島に、弥五郎という一人の身寄りのない少年がおりました。その少年は名刀ばかりを打つ事で有名な刀匠に拾われ、弟子として厳しく、それは厳しく、途轍もなく厳しく育てられました。

そんな少年も齢十五になりまして、師匠より独立するよう言い渡され、島を追い出されてしまいます。

さて、この先の少年の運命やいかに?

剣術、そして恋が融合した痛快エンタメ時代劇、今開幕にございます!

*この作品に出てくる人物は、一部実在した人物やエピソードをモチーフにしていますが、モチーフにしているだけで史実とは異なります。空想時代活劇ですから!

*この作品はノベルアップ+様に掲載中の、「いや、婿を選定しろって言われても。だが断る!」を改題、改稿を経たものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる