16 / 26

(十五)静まらぬ世情、怨霊跋扈

しおりを挟む

その日は、朝から曇り空だった。

「慈円殿が、咳の病を患われ、食も細くなっておられる、とのことです」

定家(藤原定家)に報せを運んできたのは、次男の定修であった。

元仁二年(一二二五年)、二月二十八日のことである。

この日、定家は、日吉社を参詣する予定となっていた。

その報せがあったので、定家は、参詣の帰りに御所にほど近い坂本御宿所に慈円を見舞うことにした。

この年、慈円は七十一歳である。定家の七つ年上であった。

「互いに、歳がゆえ、色々とあるのう」

このような、気弱な慈円を見るのは初めてであり、定家は慈円の心境を想わずには居られなかった。

しかし、政局のことなど、ここで話題にできるはずがない。

「顔色もよろしく、安堵いたしました。定修が報せてきましたので、参りました」

「ほう、定修殿が。お変わりありませんか」

「はい、お陰にて」

定修は、以前は定円と名乗り、慈円にも仕えた山僧であった。

「今日は、具合がよろし」

そう言って、少し笑みを浮かべた慈円の横顔には、かつて政治に深く関与していた頃の力強さの面影もない。

近頃は、仏道に専心する慈円であった。

承久が事があり、朝廷中枢に関わることもなくなったから、無理もなかった。

この日から、およそ七ヶ月後、慈円は亡くなる。

一二二五年、九月二十五日のことであった。

つまり、大江広元、北条政子と同年に亡くなったわけだ。

元仁は、天変による改元であったが、僅か二年足らずで、再びこの年、改元があり、嘉禄年間となった。

今度の改元理由は、疱瘡の流行である。

最早、怨霊を疑わない者の方が珍しい世となってしまった。

怨霊を鎮める祈祷に日夜心血を注いでいた慈円すら病に倒れたのだから。

伝染病の大流行は、世をさらに乱した。

同年十月四日のこと、後鳥羽院の御母、七条院の太秦御所に群盗は入った。

この、恐るべき出来事は、いかに世が乱れ果ててしまったかを物語っている。

定家は明月記に、そういう世情について克明に記している。

そして、この年の暮になり、定家にはもう一つの悲しい報せが入った。

歌の弟子であった、北条時村(時房の二男)が亡くなったのである。

吾妻鏡は、この死に一切言及していない。

享年は定かではないが、何れ、三十に満たなかっただろう。

武家北条氏の中にあって、時村は異色の人材であった。

承久が事の前年、時村は弟の資時とともに突如として出家する。

この出家の理由については、諸説あるが、何れにしても、幕府に対する反発があったことは否定出来ない。

時村も、戦乱・殺戮の世を儚んだ一人であったろう。

上京した時村は、仏道だけでなく歌道にも専心した。

和歌の師匠は、定家だったのである。

明月記、十二月七日条の記載。

「相州(北条時房)の子息次郎入道(時村)、去る二日に死去すと。師弟の約束を成す。和歌に於て尤も骨を得たり。痛み悲しむに足る」

出家後、時村は、かの親鸞に仕えた。

親鸞は、この前年(一二二四年)、五十二歳で、あの「教行信証」の草稿本(下書き)を著した。

これは後に国宝となる聖典である。

草稿までにかかった歳月は実に四年。

東国におけるおよそ二十年に及ぶ布教活動のちょうど、半分に差し掛かった頃であった。

この聖典が成ったことは、この乱れた世において、実に象徴的な出来事と言えよう。

死する者があれば、生まれ出づる命もある。

この年、一二二五年、佐渡にて順徳院の第一皇女、慶子女王がお生まれになられた。

一方同年、鎌倉では、政子亡き後、新執政北条泰時が、いよいよ幕府改革に乗り出す。

九月三日、辛酉(五十八番目の日)、鎌倉御所にて、終日の密談が行われた。

北条泰時、三浦義村、二階堂行村の三名のみでのことであった。

「記録は不要である」

泰時は最初に、宿老以外の者らを外させた。

何事か、と三浦も二階堂も身構える。

「右大将軍(源頼朝)が亡くなられて、二十六年の月日が過ぎました」

頼朝の名前が出ると、それだけで場は一瞬緊迫する。

「二十六年というのは、長くはありませぬ。ごくごく短い月日。この間に、どれほどの命が損なわれたことか。おおかたは無益な争いだった、と思われます」

改めて、そう言われると、同意せずには居られない、三浦と二階堂であった。

「この責任は、全て北条得宗にあります。これまでは、二品(政子)も、武州(義時)もおられたゆえ、予は、そのことを敢えて糾弾するわけはいきませんでした。言い訳に過ぎませぬが、それが武家の忠義、道理でありますゆえ」

人は、とかく武士は祖先を敬い、父に従う、そのことであった。

「しかし、誰の目にも、この二十六年のことは、悪政と言わざるを得ません。その責は、執権にあらずして、どこにありましょう。誠に申し訳ござりませぬ」

そう言うと、泰時は深々と頭を下げた。

それには恐縮して、三浦、二階堂は即座に低頭した。

「大本が、腐っていったため、臣下が乱れるのは必定。世の必然です」

更に続けて、泰時はそういうと、義村を見据えた。

義村が、威圧を感じた。

これは明らかに、自らのことを指摘されたことを感じ取ったのである。

頼朝の死後、三浦氏こそは執権に肩を並べる一族である、という気概のもと、策をめぐらし、時には、人を貶めて、地位を上げ、生き残った武家であった。

つい先頃も、伊賀氏の変で、政権転覆加担の嫌疑を掛けられたばかりであった。

義村は、自ずから伏し目がちになった。

実際、生前、政子が手を回して、伊賀氏の変は未遂に終わり、義村は事なきを得た。

しかし、この事件は単純な構造ではない。

その根深さについて、泰時は当然、政子から聞かされていたと見ていいし、そうであるならば、この事の重大さを知っていたと想われる。

おそらく、政子と泰時は、北条義時は暗殺された、と見ていただろう。

第二代執権、北条義時は、伊賀氏の変が露顕する、およそ一月前に突然亡くなるのだ。

そもそも、伊賀氏の変とは何であったか。

義時の後妻である伊賀の方が、三寅(後の将軍頼経)を亡き者として、娘婿の一条実雅を将軍にたて、さらに自らの実子、北条政村を執権に就任させることを策謀した謀叛計画であった。

これは、義時が亡くなったことがその発端であるとする見方が大勢であるが、それは極めて不自然である。

義時の死後、一ヶ月に満たない間に、その計画がなされ、さらに露見する、ということは時間的に不可能である。

これは時間を掛けて練られた政権転覆の謀なのだ。

したがって、多方面に働きかけられ、かつ用意周到に計画されたはずである。

政子や泰時がそう思ったであろうように、義時は伊賀氏の手によって暗殺されたと見るべきであろう。

執権義時を殺し、代わりに政村を執権に擁立し、幼き三寅を殺め、将軍には娘婿の一条実雅を据える、これが計画の全貌であった。

泰時にしても、義時が、そのような運命となろうとも、不思議はなかったはずである。

そういう恨みを買うようなことを繰返してきたことを、泰時は長年見てきていたからだ。

その極めつけは、承久の謀叛である。

結果から見れば、承久の事が、義時自身に跳ね返ったのである。

この承久が事に端を発して、伊賀の方の計略を裏付けるべき背景がある。

承久の変に際して、後鳥羽院の最重要参謀に、尊長法印(当時、羽黒山総長吏)があった。

伊賀の方が将軍に擁立しようとした一条実雅は、この尊長の実弟であるのだ。

尊長は、承久の変の後、逃亡の身にあった。

しかし、それは、単に逃げまわっていたのではない。

尊長は僧であるが、その実態は政治家であったと言える。

そういう意味では、慈円と似た立場であった。

違いはと言えば、尊長は自らの僧兵を組織し、潜伏しながら、熊野高野山を初め、地下の協力者を集めていった、とされるところである。

つまり、知略だけでなく、武芸に長け、実動による力の行使も辞さない点であった。

その尊長が、伊賀の方と繋がっていたとしたらどうなるか。

承久が事によって朝廷方が敗北し、三上皇が配流されても、尊長は決して諦めてはいなかった。

真剣に、三上皇の帰洛の実現に向けて、水面下で暗躍していたのである。

その中で、伊賀の方の計略の情報を掴んだとすれば、秘かに協力者となったことは否定出来ない。

そのことを示唆する逸話が現に残っている。

六年の潜伏の後、尊長法印は、嘉禄三年(一二二七年)に囚われ、六波羅探題に送られる。

そこで殺害される(一節には自害)わけだが、その時にこう叫んだと云うのだ。

「もはや、言い残すことはない。早く首を切り申せ。さもなくば、伊賀の方が義時に飲ませたと同じ毒を飲ませ、予を殺められよ」

他方、三浦義村も、伊賀の方の策謀に無関係ではなかった。

泰時が密談で、義村を見据えた理由はそこにあった。

伊賀の方が執権に立てようとした北条政村の烏帽子親は、三浦義村であった。

言ってみれば政村の第一の後見役である。

ゆえに、伊賀の方が謀叛計画を義村に打ち明け、協力を仰いだのである。

三浦義村とは、つくづく、そういう役回りの人物である。

政子がその義村を再三説得した経緯を吾妻鏡は記録している。

泰時が引き取った世とは、こういう世であった。

すなわち、就任早々、あらゆる難題が立ちはだかったのである。

「為政者(暗に義時)が悪かったのでござります。政は公平でなければならない、と父(義時)は言っておりました。正にその通りでございますが、実践されてきたか、と言うと、そうではありませんでした。決まり事は、実践されてこそです。そうでなければ、何を信じることができましょう。公平さを忘れ、私情にて諸事を判断すれば、それは一方に禍根を残す。さすれば、それが災いとなって何れは表出する。恨みは恨みを呼び、止むことこそ無い。つまりは、そのようなことを繰り返してきた、この二十六年でございました。いま」

泰時はここで、言葉を一旦切った。

そして、再度、三浦、二階堂の両者を順に見据える。

「いま、それを断つ」

これが、泰時の決意であった。

この時が、実際上の三代目鎌倉執権が誕生した瞬間と言えよう。

この後、伊賀の謀叛計略で、配所に下がっていた伊賀氏に恩赦の沙汰があった。

そして、泰時は、御家人らの贅沢を禁ずる触書を出す。

これは、このところの疫病の流行と天変によって疲弊しきった庶民の負担を軽減するためであった。

こうして、一つ一つ、泰時は善政を敷いていくのである。

折しも、若君(三寅、のちの頼経、第四代将軍)の元服の儀式が近づいていた。

「必ず、元服の義を、滞り無く執り行うこと」

これは政子の遺言であった。

それが無くとも、泰時自身、まずは三寅の元服が、執権としての最初の責務と考えていた。

泰時はまた、これまでの将軍と執権との有り様に不満を持っていた。

道理に外れている、と。

そもそも鎌倉幕府というものは、将軍を頂点に、その構造を盤石にしなければ、存在が危ぶまれるのである。

この年(一二二五年、嘉禄元年)、十二月八日、甲午(三十一番目の日)、京からの使者が鎌倉に到着した。

若君、御元服の勘文(朝廷や幕府の求めに応じて、先例・吉凶などを調べ、意見を書き添えて書かれた文書)を携えて来たのである。

そして、勘文通り、同月二十九日、頼経の御元服の儀が執り行われた。

明けて、嘉禄二年(一二二六年)の正月二十六日、鎌倉の使者、佐々木(四郎左衛門尉)信綱が京都に入洛した。

幕府が朝廷に対して、頼経将軍任官の宣下を奏請したのだ。

ここに正式に、第四代鎌倉将軍、いや初の公家(摂家)将軍が誕生したのである。

源氏が途絶えた後、この摂家将軍で鎌倉幕府が再出発した瞬間であった。

これでつかの間の安堵を得た泰時だったが、当然これにより全てが上手く行くとは、露も思っていなかったし、実際、大事は立て続けに起こるのである。

明けて、二月一日、丙戌(二十三番目の日)、早速、怪異が起こる。

この日、鶴岡八幡宮恒例の御神楽が辰の刻(午前八時頃)より執り行われる予定であった。

しかし、予定の刻限を過ぎても、一向に御神楽が始まらない。

人々は、何事かとざわめく。

泰時が神主に事情を尋ねた。

「これは、何と申し上げればよろしいでしょうか、上宮、神殿の戸が開きませぬ。誰がどのようにしても、微動だにしません」

そう神主が事情を話すと、泰時は狼狽し、大層恐れたと云う。

泰時は、直ちに陰陽師に卜筮(占い)を依頼した。

陰陽師曰く、神事そのものが不浄不信であるからで、火事に気をつけるように、ということであった。

その占いは、様々な意味で的中する。

まず、翌月三月二十九日に地震があった。

それは、前触れであった。

さらに四月二十七日、辛亥(四十八番目の日)、未の刻(午後二時頃)に大地震が起こる。

時同じくして、京都では、奇妙な噂が流れた。

後鳥羽院が帰洛した、と云う噂である。

この噂は、真相がはっきりしないまま流れていった。

二十七日の地震について、泰時は直ぐにまた、陰陽師に占いを頼んだ。

「この日より、十日を経ずして、戦乱がおきましょう」

この占いの予言通り、三日後の四月三十日、鎌倉が騒がしくなった。

甲冑に身を固めた武士たちが、鎌倉を駆け抜け、御所に到着した。

「申し上げます。先頃、奥州白河の関にて、謀叛を企てる者が集い、鎌倉を目指さんとするところを、我らが突き止め、食い止めんと合戦の後、討ち取りましてござります」

その急使があった数日後、事の真相が報告された。

首謀は、若宮禅師公暁と称する者であった。

企ては、幕府転覆。

首謀はすでに斬首され、首だけが持ち込まれた。

合わせて、賛同した者十二名は生け捕られた、と云う。

通称、匿名に近い首謀。

これは、義時の死、政子の死を期に、北条氏に対する反発が、諸国にくすぶっていたことの、正に象徴として、吾妻鏡にわざわざ記載されたかのような事件である。

これはたまたま露見した一つに過ぎまい。

泰時は、自分の置かれた状況を改めて肌で感じ取った。

この年(一二二六年、嘉禄二年)は、この後も不吉なことに明け暮れた。

それは、東西問わずの話であった。

泰時の改革の出鼻を挫くような出来事が連続するのである。

京都の五月雨は、風流のかけらもなく、豪雨となり、洛中は河のようになった、と云う。

土砂が流れ、畑の作物も流されたと見える。

その中、後白河法皇の御願寺の一つ、最勝光院(現、京都市東山区にあった)が火災にあい焼失する。

同月二十五日には、比叡山の水飲に落雷があり、小法師が即死した。

当時、落雷は最も恐れられた天災であり、それが人を殺した。それが年若くも法職にあった法師である。

これは不吉の極みと言って良かった。

その六日前、藤原定家の家中でも不思議なことが起こったと記録されている。

家中に仕える女が一人、突然狂ったというのだ。

一方の鎌倉は、先頃の大地震の余震と想われる地震が頻発していた。

翌月、七月十五日、鎌倉の空で、月蝕が正現(隠れること無く全て見えること)した。

これは第一級の天変である。

これに連動するように地震が相次いだ。

祈祷が繰り返される。

そして、京都。

梅雨を過ぎて、七月に入ると、一転、炎暑となるのである。

それによって干魃が起きた。

承久の余波も燻ぶる。

八月に入り、美濃国にて、高桑次郎の謀叛が露見した。

更に、乾燥のせいか火災も相次ぎ、太政官庁の西の文庫が焼失し、貴重な書の数々を失った。

この夏、遂に京都中の井戸に水が満たされることはなかった。

井戸が枯れ尽くした、と記録に残る。

鎌倉の天変も同様、止むことはなかった。

列挙するとその凄さ、異常さが分かる。

十月六日、夜になって光物があった。流星とのこと。子の刻(午後十一時頃)に地震。

十月二十六日、戌の刻(午後八時頃)に天変。

十一月三日、戌の刻に天変。月が太白星におよそ二尺(見た目の距離)の所まで接近。

翌四日、ケイコク星が歳星に接近。

更に五日、戌の刻に、月がテン星に接近。また月がケイコク星に接近。亥の刻(午後十時頃)に月が歳星に接近。

この天変の中、一人の僧が鎌倉中を、こう告げて歩いた、と云う。

「陸奥国、平泉、円隆寺は火災に遇うであろう」

人々は、天変続きで狂ったものであろう、と口々に噂したが、不吉な予感を抱いた。

果たして、十一月八日、飛脚が鎌倉に到着した。

「去る五日、平泉、金剛円隆寺が火災にて焼失しました」

虚言が予言となったのである。

円隆寺は、現在、毛越寺に史跡のみが残る。

毛越寺内で一番大きく、高位だったとされる寺院であった。

源頼朝が、奥州征伐の際に初めて参詣し、その後、特別に信仰された寺社であったのだ。

その為、泰時は特に、このことを恐れ、不吉に思った。

更に続く。

十一月十四日、戌の刻に歳星がケイコク星に接近。

十一月二十七日、戌の刻に太白星がテン星に接近。

十二月四日、戌の刻に月が火星に接近。金星が木星に二寸の所まで接近。

同十三日、戌の刻に、政所の前から火が起こり、御家人らの家を数軒焼失させた。

そして大晦日。

夜半に、伊豆国、走湯権現の宝殿、廻廊、堂舎十軒が焼失した。

これは、ほんの前段であった。

それらの天変地異は、純粋な天変地異ではなかった。

火災は火付けによる人災の疑いがつきまとった。

天変はまた、異常気象と連動していた。

さらにこれに乗じるようにして、翌嘉禄三年(一二二七年)は、承久の乱の余波が吹き荒れるのである。

その年も、鎌倉は正月から天変続きで、それに合わせるかごとく大地は揺れた。

京都では、連夜、群盗出て、盗みを働いていた。

その中にあって、遂に、潜伏していた尊長が動き始める。

尊長は、熊野の僧兵らと組んで、土御門院を阿波から救出しようと行動を起こしたのである。

明月記に、巷での噂について記録がある。

尊長は、吉野の奥、戸津河(現、奈良県吉野郡十津川村あたりか、高野山の南東)に在る、と。

尊長はそこで、長厳の弟子らと密会し、作戦を練っていたと云う。

周辺には、荘園内に八つの郷があり、その内の五郷は、尊長らの計画に賛同・結党し、熊野の協力者から甲冑などを得て、阿波に渡ろうとした。

荘園内の計画を主導したのが、黒太郎という者であった。

ところがその黒太郎の弟が、そのようなことをすれば、熊野の神威に触れるとして反対し、そのことで黒太郎等の党に命を狙われる。

黒太郎の弟は逃げ、熊野に兄の計画を密告したため、熊野は警戒を厳重にし、未遂に終わったと云うのだ。

しかし、これでは終わらなかった。

二ヶ月後、別の風聞が巷に駆け巡る。

熊野の悪党が阿波院(土御門院)を救出しようと、兵を集め三十艘の船で阿波に押しかけ、合戦になったと云うのだ。

この真相は、様々な説があり、明らかではないが、吾妻鏡の二月十三日の記録に、阿波院の御所の造営について審議が行われた、とあることから、当時の阿波国の守護人、小笠原弥太郎から、何らかの報告が行き、警固を厳しくする必要があったことが伺われる。

さらに、二月二十九日の条に、六波羅(探題)から飛脚が到着して申した、と記録される。

飛脚の報せでは、去る十五日(二月十五日)に熊野山で合戦があった。

攻め入ったのは、平井法眼と云う。

そのため、熊野の衆徒が御神体を守ろうと、結束し、御神体を運んで京に上ろうとしている、と朝廷に伝えられたため、朝廷は大騒ぎになっている、と云うのだ。

総合的に考えると、尊長による何らかの行動はあったと言えよう。

しかし、それは未遂に終わった。

これらが噂に留まっているのは、何らかの力が働き、事が曖昧にされたと見るべきであろう。

このような上皇脱出計画は、西だけではなかった。

吾妻鏡、三月九日の記録。

前浜の辺(伊豆新島、神津島のことか)の民家で、四十五人の郎党が生け捕られた、と云う。

その首謀と見られる者が、我は隠岐院(後鳥羽院)の三宮である、と言うので、これはと思い、鎌倉に身柄が送られ、尋問をされたと云うのだ。

尋問の結果、その者らは、伊豆国の百姓であることが判明したが、真相は不明確なまま詳細が記録されているわけではない。

何れにしても、郎党の人数は少なくなく、計画は周到であったと推察する。

伊豆から隠岐に向けて船を出そうとしていたことは疑いようもない。

この他、同年四月二日、藤原親兼(民部卿)の局が、病続きで宮仕えがままならないので隠岐に渡られた、というような事も記録されている。

こうした動きを見てくると、承久の乱から六年が経ち、三上皇の処遇に不満を持つ勢力の動きが、世の乱れに乗じて現出してきたことが伺える。

そんな中、相変わらず京都の群盗と言い、鎌倉の天変地異と言い、世情不安は続いていた。

吾妻鏡には、この年、諸国の飢饉で困窮している民が年貢を納められない、という記載もあり、全国的に異常気象であったことも分かる。

つまり、ありとあらゆる災難で諸国は疲弊し切っていたのだ。

そうした状況が続けば、人民の不満は権力側に向く。

その権力側の朝廷も、承久の乱の後遺症に苛まれていた。

仲恭天皇の廃位により、わずか十歳の後堀河天皇が即位したことで、すでに出家していた(極めて異例)守貞親王が後高倉院として院政を執ったのだが、それが僅か二年で亡くなってしまった。

言わば、上皇不在が続いていたわけである。

こういう権力の空白を狙ったかのように京では群盗のような輩が跋扈するわけだが、それが正に頂点に達するような、一大事が起きるのである。

藤原定家は、この事を「朝廷の滅亡」と、明月記に書き記している。

嘉禄三年(一二二七年)、四月二十二日、庚午(七番目の日)、京は朝から沃ぐような、豪雨であった。

それが昼には漸く収まり、雲の間から、夕陽も見えた。

このような突発的な豪雨は、しかし、大地を潤すことはない。

日照り続きで、井戸が枯れたままである。

豪雨はただ、畑の土を流しただけだろう。

まだ四月である。

定家は、自家の畑の行く先を想い溜息をついた。

そこへ、急の報せが運ばれてきた。

群盗が放ったと想われる火が、遂に御所に及んでいる、と言うのだ。

雨が止んだ後、確かに風が強く吹き始めていた。

「今度は、御所に火が」

定家の脳裏に最悪の事態が過った。

先月、内蔵寮(御所の宝物の一切を保管・管理する役所)に盗賊が入り、宝物が悉く盗まれたばかりであった。

盗賊にとっては価値の無い、御所の重要な記録・文書に火が及ぶ。定家が恐れるのは、そのことであった。

定家は、居ても立ってもいられなくなり、自ずと足が御所を向いた。

はたして、火の勢いは凄まじかった。

風というのは、火と共謀して更に強さを増すものである。

承久元年に焼失し、再建中の本内裏にも、既に火が及んでいた。

「この老体(定家は六十六歳)が駆けつけているというのに、何たることか」

公卿たちの姿はどこにもないのだった。

聞けば、すでに皆避難したと云う。

「この朝家の一大事に」

定家は、勢い衰えぬ火の手を仰ぎ見ながら、ただ為す術もなく、狼狽し、腰を抜かさんばかりである。

火が収まったのは、翌日のことだった。

といっても消火したのではなく、もはや焼けるものが無くなったのである。

内裏は焼失した(本内裏は、この火災以降再建されることはなかった)。

外記庁(天皇の記録を一部管理する役所)は被災を免れた。

その他、宝物関係は、盗まれたか焼けたかで、ほとんど無くなってしまった。

「もはや、朝廷の運は尽きた」

定家は放心状態で、家路に就いた。

この日の記録(明月記)の最後に、定家は、こう記した。

朝廷の滅亡、趾(足の指)を挙げて待つべし。生れて此の事に遇ふ。悲しみて余り有り。

しかし、こういう荒れ切った状況ですら、ほんの序章に過ぎなかった。

なぜ、このような世に成り果ててしまったのか。

「これはやはり、源氏三代の、いや、幕府の政争に巻き込まれ不本意な死を余儀なくされた数知れない者たちの怨霊の仕業なのではないか。さらに、承久が事の犠牲になった公家、武士たちの怨霊、関東の地方武士の手によって権威失墜に追い込まれ、かつ配流という憂き目にあった三上皇の怨念の仕業である」

そのように信じて疑わない人々は多かったはずである。

それは無理もなく、そう信じて余りあるほどの、天災、天変怪異が起こり続け、止むことがなかったのである。

その後も、世は収まること無く悪化の一途を辿り、鎌倉時代最悪と言われる飢饉、「寛喜の大飢饉」(一二三〇~一二三一年)に、そのまま突入していくのであった。

「慈円殿が、咳の病を患われ、食も細くなっておられる、とのことです」

定家(藤原定家)に報せを運んできたのは、次男の定修であった。

元仁二年(一二二五年)、二月二十八日のことである。

この日、定家は、日吉社を参詣する予定となっていた。

その報せがあったので、定家は、参詣の帰りに御所にほど近い坂本御宿所に慈円を見舞うことにした。

この年、慈円は七十一歳である。定家の七つ年上であった。

「互いに、歳がゆえ、色々とあるのう」

このような、気弱な慈円を見るのは初めてであり、定家は慈円の心境を想わずには居られなかった。

しかし、政局のことなど、ここで話題にできるはずがない。

「顔色もよろしく、安堵いたしました。定修が報せてきましたので、参りました」

「ほう、定修殿が。お変わりありませんか」

「はい、お陰にて」

定修は、以前は定円と名乗り、慈円にも仕えた山僧であった。

「今日は、具合がよろし」

そう言って、少し笑みを浮かべた慈円の横顔には、かつて政治に深く関与していた頃の力強さの面影もない。

近頃は、仏道に専心する慈円であった。

承久が事があり、朝廷中枢に関わることもなくなったから、無理もなかった。

この日から、およそ七ヶ月後、慈円は亡くなる。

一二二五年、九月二十五日のことであった。

つまり、大江広元、北条政子と同年に亡くなったわけだ。

元仁は、天変による改元であったが、僅か二年足らずで、再びこの年、改元があり、嘉禄年間となった。

今度の改元理由は、疱瘡の流行である。

最早、怨霊を疑わない者の方が珍しい世となってしまった。

怨霊を鎮める祈祷に日夜心血を注いでいた慈円すら病に倒れたのだから。

伝染病の大流行は、世をさらに乱した。

同年十月四日のこと、後鳥羽院の御母、七条院の太秦御所に群盗は入った。

この、恐るべき出来事は、いかに世が乱れ果ててしまったかを物語っている。

定家は明月記に、そういう世情について克明に記している。

そして、この年の暮になり、定家にはもう一つの悲しい報せが入った。

歌の弟子であった、北条時村(時房の二男)が亡くなったのである。

吾妻鏡は、この死に一切言及していない。

享年は定かではないが、何れ、三十に満たなかっただろう。

武家北条氏の中にあって、時村は異色の人材であった。

承久が事の前年、時村は弟の資時とともに突如として出家する。

この出家の理由については、諸説あるが、何れにしても、幕府に対する反発があったことは否定出来ない。

時村も、戦乱・殺戮の世を儚んだ一人であったろう。

上京した時村は、仏道だけでなく歌道にも専心した。

和歌の師匠は、定家だったのである。

明月記、十二月七日条の記載。

「相州(北条時房)の子息次郎入道(時村)、去る二日に死去すと。師弟の約束を成す。和歌に於て尤も骨を得たり。痛み悲しむに足る」

出家後、時村は、かの親鸞に仕えた。

親鸞は、この前年(一二二四年)、五十二歳で、あの「教行信証」の草稿本(下書き)を著した。

これは後に国宝となる聖典である。

草稿までにかかった歳月は実に四年。

東国におけるおよそ二十年に及ぶ布教活動のちょうど、半分に差し掛かった頃であった。

この聖典が成ったことは、この乱れた世において、実に象徴的な出来事と言えよう。

死する者があれば、生まれ出づる命もある。

この年、一二二五年、佐渡にて順徳院の第一皇女、慶子女王がお生まれになられた。

一方同年、鎌倉では、政子亡き後、新執政北条泰時が、いよいよ幕府改革に乗り出す。

九月三日、辛酉(五十八番目の日)、鎌倉御所にて、終日の密談が行われた。

北条泰時、三浦義村、二階堂行村の三名のみでのことであった。

「記録は不要である」

泰時は最初に、宿老以外の者らを外させた。

何事か、と三浦も二階堂も身構える。

「右大将軍(源頼朝)が亡くなられて、二十六年の月日が過ぎました」

頼朝の名前が出ると、それだけで場は一瞬緊迫する。

「二十六年というのは、長くはありませぬ。ごくごく短い月日。この間に、どれほどの命が損なわれたことか。おおかたは無益な争いだった、と思われます」

改めて、そう言われると、同意せずには居られない、三浦と二階堂であった。

「この責任は、全て北条得宗にあります。これまでは、二品(政子)も、武州(義時)もおられたゆえ、予は、そのことを敢えて糾弾するわけはいきませんでした。言い訳に過ぎませぬが、それが武家の忠義、道理でありますゆえ」

人は、とかく武士は祖先を敬い、父に従う、そのことであった。

「しかし、誰の目にも、この二十六年のことは、悪政と言わざるを得ません。その責は、執権にあらずして、どこにありましょう。誠に申し訳ござりませぬ」

そう言うと、泰時は深々と頭を下げた。

それには恐縮して、三浦、二階堂は即座に低頭した。

「大本が、腐っていったため、臣下が乱れるのは必定。世の必然です」

更に続けて、泰時はそういうと、義村を見据えた。

義村が、威圧を感じた。

これは明らかに、自らのことを指摘されたことを感じ取ったのである。

頼朝の死後、三浦氏こそは執権に肩を並べる一族である、という気概のもと、策をめぐらし、時には、人を貶めて、地位を上げ、生き残った武家であった。

つい先頃も、伊賀氏の変で、政権転覆加担の嫌疑を掛けられたばかりであった。

義村は、自ずから伏し目がちになった。

実際、生前、政子が手を回して、伊賀氏の変は未遂に終わり、義村は事なきを得た。

しかし、この事件は単純な構造ではない。

その根深さについて、泰時は当然、政子から聞かされていたと見ていいし、そうであるならば、この事の重大さを知っていたと想われる。

おそらく、政子と泰時は、北条義時は暗殺された、と見ていただろう。

第二代執権、北条義時は、伊賀氏の変が露顕する、およそ一月前に突然亡くなるのだ。

そもそも、伊賀氏の変とは何であったか。

義時の後妻である伊賀の方が、三寅(後の将軍頼経)を亡き者として、娘婿の一条実雅を将軍にたて、さらに自らの実子、北条政村を執権に就任させることを策謀した謀叛計画であった。

これは、義時が亡くなったことがその発端であるとする見方が大勢であるが、それは極めて不自然である。

義時の死後、一ヶ月に満たない間に、その計画がなされ、さらに露見する、ということは時間的に不可能である。

これは時間を掛けて練られた政権転覆の謀なのだ。

したがって、多方面に働きかけられ、かつ用意周到に計画されたはずである。

政子や泰時がそう思ったであろうように、義時は伊賀氏の手によって暗殺されたと見るべきであろう。

執権義時を殺し、代わりに政村を執権に擁立し、幼き三寅を殺め、将軍には娘婿の一条実雅を据える、これが計画の全貌であった。

泰時にしても、義時が、そのような運命となろうとも、不思議はなかったはずである。

そういう恨みを買うようなことを繰返してきたことを、泰時は長年見てきていたからだ。

その極めつけは、承久の謀叛である。

結果から見れば、承久の事が、義時自身に跳ね返ったのである。

この承久が事に端を発して、伊賀の方の計略を裏付けるべき背景がある。

承久の変に際して、後鳥羽院の最重要参謀に、尊長法印(当時、羽黒山総長吏)があった。

伊賀の方が将軍に擁立しようとした一条実雅は、この尊長の実弟であるのだ。

尊長は、承久の変の後、逃亡の身にあった。

しかし、それは、単に逃げまわっていたのではない。

尊長は僧であるが、その実態は政治家であったと言える。

そういう意味では、慈円と似た立場であった。

違いはと言えば、尊長は自らの僧兵を組織し、潜伏しながら、熊野高野山を初め、地下の協力者を集めていった、とされるところである。

つまり、知略だけでなく、武芸に長け、実動による力の行使も辞さない点であった。

その尊長が、伊賀の方と繋がっていたとしたらどうなるか。

承久が事によって朝廷方が敗北し、三上皇が配流されても、尊長は決して諦めてはいなかった。

真剣に、三上皇の帰洛の実現に向けて、水面下で暗躍していたのである。

その中で、伊賀の方の計略の情報を掴んだとすれば、秘かに協力者となったことは否定出来ない。

そのことを示唆する逸話が現に残っている。

六年の潜伏の後、尊長法印は、嘉禄三年(一二二七年)に囚われ、六波羅探題に送られる。

そこで殺害される(一節には自害)わけだが、その時にこう叫んだと云うのだ。

「もはや、言い残すことはない。早く首を切り申せ。さもなくば、伊賀の方が義時に飲ませたと同じ毒を飲ませ、予を殺められよ」

他方、三浦義村も、伊賀の方の策謀に無関係ではなかった。

泰時が密談で、義村を見据えた理由はそこにあった。

伊賀の方が執権に立てようとした北条政村の烏帽子親は、三浦義村であった。

言ってみれば政村の第一の後見役である。

ゆえに、伊賀の方が謀叛計画を義村に打ち明け、協力を仰いだのである。

三浦義村とは、つくづく、そういう役回りの人物である。

政子がその義村を再三説得した経緯を吾妻鏡は記録している。

泰時が引き取った世とは、こういう世であった。

すなわち、就任早々、あらゆる難題が立ちはだかったのである。

「為政者(暗に義時)が悪かったのでござります。政は公平でなければならない、と父(義時)は言っておりました。正にその通りでございますが、実践されてきたか、と言うと、そうではありませんでした。決まり事は、実践されてこそです。そうでなければ、何を信じることができましょう。公平さを忘れ、私情にて諸事を判断すれば、それは一方に禍根を残す。さすれば、それが災いとなって何れは表出する。恨みは恨みを呼び、止むことこそ無い。つまりは、そのようなことを繰り返してきた、この二十六年でございました。いま」

泰時はここで、言葉を一旦切った。

そして、再度、三浦、二階堂の両者を順に見据える。

「いま、それを断つ」

これが、泰時の決意であった。

この時が、実際上の三代目鎌倉執権が誕生した瞬間と言えよう。

この後、伊賀の謀叛計略で、配所に下がっていた伊賀氏に恩赦の沙汰があった。

そして、泰時は、御家人らの贅沢を禁ずる触書を出す。

これは、このところの疫病の流行と天変によって疲弊しきった庶民の負担を軽減するためであった。

こうして、一つ一つ、泰時は善政を敷いていくのである。

折しも、若君(三寅、のちの頼経、第四代将軍)の元服の儀式が近づいていた。

「必ず、元服の義を、滞り無く執り行うこと」

これは政子の遺言であった。

それが無くとも、泰時自身、まずは三寅の元服が、執権としての最初の責務と考えていた。

泰時はまた、これまでの将軍と執権との有り様に不満を持っていた。

道理に外れている、と。

そもそも鎌倉幕府というものは、将軍を頂点に、その構造を盤石にしなければ、存在が危ぶまれるのである。

この年(一二二五年、嘉禄元年)、十二月八日、甲午(三十一番目の日)、京からの使者が鎌倉に到着した。

若君、御元服の勘文(朝廷や幕府の求めに応じて、先例・吉凶などを調べ、意見を書き添えて書かれた文書)を携えて来たのである。

そして、勘文通り、同月二十九日、頼経の御元服の儀が執り行われた。

明けて、嘉禄二年(一二二六年)の正月二十六日、鎌倉の使者、佐々木(四郎左衛門尉)信綱が京都に入洛した。

幕府が朝廷に対して、頼経将軍任官の宣下を奏請したのだ。

ここに正式に、第四代鎌倉将軍、いや初の公家(摂家)将軍が誕生したのである。

源氏が途絶えた後、この摂家将軍で鎌倉幕府が再出発した瞬間であった。

これでつかの間の安堵を得た泰時だったが、当然これにより全てが上手く行くとは、露も思っていなかったし、実際、大事は立て続けに起こるのである。

明けて、二月一日、丙戌(二十三番目の日)、早速、怪異が起こる。

この日、鶴岡八幡宮恒例の御神楽が辰の刻(午前八時頃)より執り行われる予定であった。

しかし、予定の刻限を過ぎても、一向に御神楽が始まらない。

人々は、何事かとざわめく。

泰時が神主に事情を尋ねた。

「これは、何と申し上げればよろしいでしょうか、上宮、神殿の戸が開きませぬ。誰がどのようにしても、微動だにしません」

そう神主が事情を話すと、泰時は狼狽し、大層恐れたと云う。

泰時は、直ちに陰陽師に卜筮(占い)を依頼した。

陰陽師曰く、神事そのものが不浄不信であるからで、火事に気をつけるように、ということであった。

その占いは、様々な意味で的中する。

まず、翌月三月二十九日に地震があった。

それは、前触れであった。

さらに四月二十七日、辛亥(四十八番目の日)、未の刻(午後二時頃)に大地震が起こる。

時同じくして、京都では、奇妙な噂が流れた。

後鳥羽院が帰洛した、と云う噂である。

この噂は、真相がはっきりしないまま流れていった。

二十七日の地震について、泰時は直ぐにまた、陰陽師に占いを頼んだ。

「この日より、十日を経ずして、戦乱がおきましょう」

この占いの予言通り、三日後の四月三十日、鎌倉が騒がしくなった。

甲冑に身を固めた武士たちが、鎌倉を駆け抜け、御所に到着した。

「申し上げます。先頃、奥州白河の関にて、謀叛を企てる者が集い、鎌倉を目指さんとするところを、我らが突き止め、食い止めんと合戦の後、討ち取りましてござります」

その急使があった数日後、事の真相が報告された。

首謀は、若宮禅師公暁と称する者であった。

企ては、幕府転覆。

首謀はすでに斬首され、首だけが持ち込まれた。

合わせて、賛同した者十二名は生け捕られた、と云う。

通称、匿名に近い首謀。

これは、義時の死、政子の死を期に、北条氏に対する反発が、諸国にくすぶっていたことの、正に象徴として、吾妻鏡にわざわざ記載されたかのような事件である。

これはたまたま露見した一つに過ぎまい。

泰時は、自分の置かれた状況を改めて肌で感じ取った。

この年(一二二六年、嘉禄二年)は、この後も不吉なことに明け暮れた。

それは、東西問わずの話であった。

泰時の改革の出鼻を挫くような出来事が連続するのである。

京都の五月雨は、風流のかけらもなく、豪雨となり、洛中は河のようになった、と云う。

土砂が流れ、畑の作物も流されたと見える。

その中、後白河法皇の御願寺の一つ、最勝光院(現、京都市東山区にあった)が火災にあい焼失する。

同月二十五日には、比叡山の水飲に落雷があり、小法師が即死した。

当時、落雷は最も恐れられた天災であり、それが人を殺した。それが年若くも法職にあった法師である。

これは不吉の極みと言って良かった。

その六日前、藤原定家の家中でも不思議なことが起こったと記録されている。

家中に仕える女が一人、突然狂ったというのだ。

一方の鎌倉は、先頃の大地震の余震と想われる地震が頻発していた。

翌月、七月十五日、鎌倉の空で、月蝕が正現(隠れること無く全て見えること)した。

これは第一級の天変である。

これに連動するように地震が相次いだ。

祈祷が繰り返される。

そして、京都。

梅雨を過ぎて、七月に入ると、一転、炎暑となるのである。

それによって干魃が起きた。

承久の余波も燻ぶる。

八月に入り、美濃国にて、高桑次郎の謀叛が露見した。

更に、乾燥のせいか火災も相次ぎ、太政官庁の西の文庫が焼失し、貴重な書の数々を失った。

この夏、遂に京都中の井戸に水が満たされることはなかった。

井戸が枯れ尽くした、と記録に残る。

鎌倉の天変も同様、止むことはなかった。

列挙するとその凄さ、異常さが分かる。

十月六日、夜になって光物があった。流星とのこと。子の刻(午後十一時頃)に地震。

十月二十六日、戌の刻(午後八時頃)に天変。

十一月三日、戌の刻に天変。月が太白星におよそ二尺(見た目の距離)の所まで接近。

翌四日、ケイコク星が歳星に接近。

更に五日、戌の刻に、月がテン星に接近。また月がケイコク星に接近。亥の刻(午後十時頃)に月が歳星に接近。

この天変の中、一人の僧が鎌倉中を、こう告げて歩いた、と云う。

「陸奥国、平泉、円隆寺は火災に遇うであろう」

人々は、天変続きで狂ったものであろう、と口々に噂したが、不吉な予感を抱いた。

果たして、十一月八日、飛脚が鎌倉に到着した。

「去る五日、平泉、金剛円隆寺が火災にて焼失しました」

虚言が予言となったのである。

円隆寺は、現在、毛越寺に史跡のみが残る。

毛越寺内で一番大きく、高位だったとされる寺院であった。

源頼朝が、奥州征伐の際に初めて参詣し、その後、特別に信仰された寺社であったのだ。

その為、泰時は特に、このことを恐れ、不吉に思った。

更に続く。

十一月十四日、戌の刻に歳星がケイコク星に接近。

十一月二十七日、戌の刻に太白星がテン星に接近。

十二月四日、戌の刻に月が火星に接近。金星が木星に二寸の所まで接近。

同十三日、戌の刻に、政所の前から火が起こり、御家人らの家を数軒焼失させた。

そして大晦日。

夜半に、伊豆国、走湯権現の宝殿、廻廊、堂舎十軒が焼失した。

これは、ほんの前段であった。

それらの天変地異は、純粋な天変地異ではなかった。

火災は火付けによる人災の疑いがつきまとった。

天変はまた、異常気象と連動していた。

さらにこれに乗じるようにして、翌嘉禄三年(一二二七年)は、承久の乱の余波が吹き荒れるのである。

その年も、鎌倉は正月から天変続きで、それに合わせるかごとく大地は揺れた。

京都では、連夜、群盗出て、盗みを働いていた。

その中にあって、遂に、潜伏していた尊長が動き始める。

尊長は、熊野の僧兵らと組んで、土御門院を阿波から救出しようと行動を起こしたのである。

明月記に、巷での噂について記録がある。

尊長は、吉野の奥、戸津河(現、奈良県吉野郡十津川村あたりか、高野山の南東)に在る、と。

尊長はそこで、長厳の弟子らと密会し、作戦を練っていたと云う。

周辺には、荘園内に八つの郷があり、その内の五郷は、尊長らの計画に賛同・結党し、熊野の協力者から甲冑などを得て、阿波に渡ろうとした。

荘園内の計画を主導したのが、黒太郎という者であった。

ところがその黒太郎の弟が、そのようなことをすれば、熊野の神威に触れるとして反対し、そのことで黒太郎等の党に命を狙われる。

黒太郎の弟は逃げ、熊野に兄の計画を密告したため、熊野は警戒を厳重にし、未遂に終わったと云うのだ。

しかし、これでは終わらなかった。

二ヶ月後、別の風聞が巷に駆け巡る。

熊野の悪党が阿波院(土御門院)を救出しようと、兵を集め三十艘の船で阿波に押しかけ、合戦になったと云うのだ。

この真相は、様々な説があり、明らかではないが、吾妻鏡の二月十三日の記録に、阿波院の御所の造営について審議が行われた、とあることから、当時の阿波国の守護人、小笠原弥太郎から、何らかの報告が行き、警固を厳しくする必要があったことが伺われる。

さらに、二月二十九日の条に、六波羅(探題)から飛脚が到着して申した、と記録される。

飛脚の報せでは、去る十五日(二月十五日)に熊野山で合戦があった。

攻め入ったのは、平井法眼と云う。

そのため、熊野の衆徒が御神体を守ろうと、結束し、御神体を運んで京に上ろうとしている、と朝廷に伝えられたため、朝廷は大騒ぎになっている、と云うのだ。

総合的に考えると、尊長による何らかの行動はあったと言えよう。

しかし、それは未遂に終わった。

これらが噂に留まっているのは、何らかの力が働き、事が曖昧にされたと見るべきであろう。

このような上皇脱出計画は、西だけではなかった。

吾妻鏡、三月九日の記録。

前浜の辺(伊豆新島、神津島のことか)の民家で、四十五人の郎党が生け捕られた、と云う。

その首謀と見られる者が、我は隠岐院(後鳥羽院)の三宮である、と言うので、これはと思い、鎌倉に身柄が送られ、尋問をされたと云うのだ。

尋問の結果、その者らは、伊豆国の百姓であることが判明したが、真相は不明確なまま詳細が記録されているわけではない。

何れにしても、郎党の人数は少なくなく、計画は周到であったと推察する。

伊豆から隠岐に向けて船を出そうとしていたことは疑いようもない。

この他、同年四月二日、藤原親兼(民部卿)の局が、病続きで宮仕えがままならないので隠岐に渡られた、というような事も記録されている。

こうした動きを見てくると、承久の乱から六年が経ち、三上皇の処遇に不満を持つ勢力の動きが、世の乱れに乗じて現出してきたことが伺える。

そんな中、相変わらず京都の群盗と言い、鎌倉の天変地異と言い、世情不安は続いていた。

吾妻鏡には、この年、諸国の飢饉で困窮している民が年貢を納められない、という記載もあり、全国的に異常気象であったことも分かる。

つまり、ありとあらゆる災難で諸国は疲弊し切っていたのだ。

そうした状況が続けば、人民の不満は権力側に向く。

その権力側の朝廷も、承久の乱の後遺症に苛まれていた。

仲恭天皇の廃位により、わずか十歳の後堀河天皇が即位したことで、すでに出家していた(極めて異例)守貞親王が後高倉院として院政を執ったのだが、それが僅か二年で亡くなってしまった。

言わば、上皇不在が続いていたわけである。

こういう権力の空白を狙ったかのように京では群盗のような輩が跋扈するわけだが、それが正に頂点に達するような、一大事が起きるのである。

藤原定家は、この事を「朝廷の滅亡」と、明月記に書き記している。

嘉禄三年(一二二七年)、四月二十二日、庚午(七番目の日)、京は朝から沃ぐような、豪雨であった。

それが昼には漸く収まり、雲の間から、夕陽も見えた。

このような突発的な豪雨は、しかし、大地を潤すことはない。

日照り続きで、井戸が枯れたままである。

豪雨はただ、畑の土を流しただけだろう。

まだ四月である。

定家は、自家の畑の行く先を想い溜息をついた。

そこへ、急の報せが運ばれてきた。

群盗が放ったと想われる火が、遂に御所に及んでいる、と言うのだ。

雨が止んだ後、確かに風が強く吹き始めていた。

「今度は、御所に火が」

定家の脳裏に最悪の事態が過った。

先月、内蔵寮(御所の宝物の一切を保管・管理する役所)に盗賊が入り、宝物が悉く盗まれたばかりであった。

盗賊にとっては価値の無い、御所の重要な記録・文書に火が及ぶ。定家が恐れるのは、そのことであった。

定家は、居ても立ってもいられなくなり、自ずと足が御所を向いた。

はたして、火の勢いは凄まじかった。

風というのは、火と共謀して更に強さを増すものである。

承久元年に焼失し、再建中の本内裏にも、既に火が及んでいた。

「この老体(定家は六十六歳)が駆けつけているというのに、何たることか」

公卿たちの姿はどこにもないのだった。

聞けば、すでに皆避難したと云う。

「この朝家の一大事に」

定家は、勢い衰えぬ火の手を仰ぎ見ながら、ただ為す術もなく、狼狽し、腰を抜かさんばかりである。

火が収まったのは、翌日のことだった。

といっても消火したのではなく、もはや焼けるものが無くなったのである。

内裏は焼失した(本内裏は、この火災以降再建されることはなかった)。

外記庁(天皇の記録を一部管理する役所)は被災を免れた。

その他、宝物関係は、盗まれたか焼けたかで、ほとんど無くなってしまった。

「もはや、朝廷の運は尽きた」

定家は放心状態で、家路に就いた。

この日の記録(明月記)の最後に、定家は、こう記した。

朝廷の滅亡、趾(足の指)を挙げて待つべし。生れて此の事に遇ふ。悲しみて余り有り。

しかし、こういう荒れ切った状況ですら、ほんの序章に過ぎなかった。

なぜ、このような世に成り果ててしまったのか。

「これはやはり、源氏三代の、いや、幕府の政争に巻き込まれ不本意な死を余儀なくされた数知れない者たちの怨霊の仕業なのではないか。さらに、承久が事の犠牲になった公家、武士たちの怨霊、関東の地方武士の手によって権威失墜に追い込まれ、かつ配流という憂き目にあった三上皇の怨念の仕業である」

そのように信じて疑わない人々は多かったはずである。

それは無理もなく、そう信じて余りあるほどの、天災、天変怪異が起こり続け、止むことがなかったのである。

その後も、世は収まること無く悪化の一途を辿り、鎌倉時代最悪と言われる飢饉、「寛喜の大飢饉」(一二三〇~一二三一年)に、そのまま突入していくのであった。

0

お気に入りに追加

13

あなたにおすすめの小説

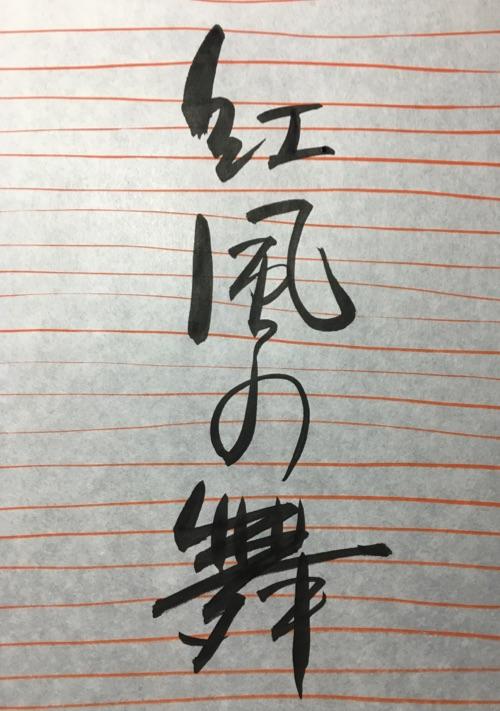

紅風の舞(べにかぜのまい)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

初代の櫓(しょだいのやぐら)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

山形県最上郡舟形町、東長沢には、「団十郎屋敷」なる場所がある。

その地には、「ここは初代市川団十郎の生誕地である」という言い伝えが残っている。

初代、市川團十郎の経歴は、「市川宗家代々」が伝えるとおりだが、ほかにも様々な説や言い伝えがあり、大変興味深い。

東長沢の伝説に端を発し、初代團十郎の諸説ある記録の断片を筆者なりに編み直した。

例えば、こんな初代市川團十郎の一生があったかもしれない。

if 大坂夏の陣 〜勝ってはならぬ闘い〜

かまぼこのもと

歴史・時代

1615年5月。

徳川家康の天下統一は最終局面に入っていた。

堅固な大坂城を無力化させ、内部崩壊を煽り、ほぼ勝利を手中に入れる……

豊臣家に味方する者はいない。

西国無双と呼ばれた立花宗茂も徳川家康の配下となった。

しかし、ほんの少しの違いにより戦局は全く違うものとなっていくのであった。

全5話……と思ってましたが、終わりそうにないので10話ほどになりそうなので、マルチバース豊臣家と別に連載することにしました。

辻のあやかし斬り夜四郎 呪われ侍事件帖

井田いづ

歴史・時代

旧題:夜珠あやかし手帖 ろくろくび

あなたのことを、首を長くしてお待ちしておりましたのに──。

+++

今も昔も世間には妖怪譚がありふれているように、この辻にもまた不思議な噂が立っていた。曰く、そこには辻斬りの妖がいるのだと──。

団子屋の娘たまはうっかり辻斬り現場を見てしまった晩から、おかしな事件に巻き込まれていく。

町娘たまと妖斬り夜四郎の妖退治譚、ここに開幕!

(二作目→ https://www.alphapolis.co.jp/novel/284186508/398634218)

出雲屋の客

笹目いく子

歴史・時代

短篇です。江戸堀留町の口入屋『出雲屋』は、乳母奉公と養子縁組ばかりを扱う風変わりな口入屋だった。子を失い、横暴な夫に命じられるまま乳母奉公の口を求めて店を訪れた佐和は、女店主の染から呉服商泉屋を紹介される。

店主の市衛門は妻を失い、乳飲み子の香奈を抱えて途方に暮れていた。泉屋で奉公をはじめた佐和は、市衛門を密かに慕うようになっていたが、粗暴な夫の太介は香奈の拐かしを企んでいた。

夫と離縁し、行き場をなくした佐和を、染は出雲屋に雇う。養子縁組の仕事を手伝いながら、佐和は自分の生きる道を少しずつ見つけて行くのだった。

いや、婿を選べって言われても。むしろ俺が立候補したいんだが。

SHO

歴史・時代

時は戦国末期。小田原北条氏が豊臣秀吉に敗れ、新たに徳川家康が関八州へ国替えとなった頃のお話。

伊豆国の離れ小島に、弥五郎という一人の身寄りのない少年がおりました。その少年は名刀ばかりを打つ事で有名な刀匠に拾われ、弟子として厳しく、それは厳しく、途轍もなく厳しく育てられました。

そんな少年も齢十五になりまして、師匠より独立するよう言い渡され、島を追い出されてしまいます。

さて、この先の少年の運命やいかに?

剣術、そして恋が融合した痛快エンタメ時代劇、今開幕にございます!

*この作品に出てくる人物は、一部実在した人物やエピソードをモチーフにしていますが、モチーフにしているだけで史実とは異なります。空想時代活劇ですから!

*この作品はノベルアップ+様に掲載中の、「いや、婿を選定しろって言われても。だが断る!」を改題、改稿を経たものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる