14 / 26

(十三)順徳院、佐渡御幸

しおりを挟む

承久三年(一二二一年)、七月二十日、壬寅(三十九番目の日)、順徳院は、岡崎御所(現、京都市左京区)にお移りになられた。

丑の刻(午前一時から午前三時頃)のことで、人目を憚るような御発輦であった。

御供をされたのは、ごく近臣の方のみで、それは寂しい御幸であった。

すなわち、山院少将(一条)能氏、左兵衛佐(藤原)範経、上北面左衛門大夫(源)康光、女房の左衛門佐局と帥佐)、ほか三名であった。

露払いする者とてない。

お見送りは、修明門院(母、藤原重子)、中宮(妻、藤原立子)、一品宮、前帝(仲恭天皇)のみである。

この刻限であるから、遠目にも、その御幸を目にしたものも少なかったであろう。

この期に及んで、いよいよ互いに掛け合う言葉も見当たらない。

順徳院が気遣って、最初に別れの言葉を掛けられた。

「大宮さま、中宮さま、懐成、おするする(ご無事に)」

修明門院は、少し呻くような声を上げ、口を抑える。

寝起きの仲恭廃帝(四歳)は、よく分かっていない。

中宮が気を振り絞って、ようやく言葉を発せられた。

「おするする。御文を」

順徳院は、深く頷かれた。

人目を忍ぶ、密やかな旅の始まりであった。

そして、翌、二十一日には、岡崎御所を出られ、佐渡に向けて御出発されたのである。

それは、実際に遠い道のりであり、精神的にも遠き道であった。

近江国大津を経由して、越前国へ。

越前から加賀を通り、越後へひたすら北上するばかりである。

それが如何に過酷な道であったか。

一条能氏が道中、病を得て京に引き返した。

さらに、越後寺泊では、藤原範経も病臥し、終には帰らぬ人となったのである。

各地での逗留先は、社など、雨露を凌ぐだけのところがほとんどであった。

その中にあっても、順徳院は、折に触れて京に残してきた母、妻に手紙を認めたと云う。

廃帝の仲恭へも、御遺言となろう文を送られた。

その文は、病のため帰洛する一条能氏に託された。

この頃、順徳院は歌論書「八雲御抄」の執筆途中であった。

佐渡においても、当然、執筆を続け、場合によっては、後に完成に向けての仲恭の助力を頼みにしていること。そして完成した暁にはそれを託す、そういう内容も含まれていたであろう。

順徳院は、名立(現、新潟県上越市)においても、名立権現の社に御通夜(宿泊)されたと云う。

八月十五日。

この年の中秋の名月を、順徳院は、名立で愛でられたのだ。

都をばさすらひ出でて今宵しも

うきに名立の月をみるかと

ここより更に北上して、ようやく寺泊の湊に到着されたのは、秋も深まる頃であった。

もはや、冬の海である。

時化が続き、漁船などでは、到底佐渡まで安全に船を進められまい、ということで、御用船を造船することが決まった。

これは、北条朝時が秘かに取り計らったことであった。

こうした訳で、順徳院が佐渡に出航するのは翌年の春、と決まったのである。

順徳院の仮の住まいは、海(日本海)を望む高台に造営された。

辺りは鬱蒼として、地蔵堂が一つ有るのみだった。

仮御所が出来るまでは、その地蔵堂に滞在したと云う。

順徳院は、そこでも修明門院、中宮へと文を書かれた、と云う。

また、前摂政、九条道家には、次の長歌を贈られた。

広々と広がる大空の、月や太陽は雲に隠れないのだから、

そのうちに、わたしの思いも雲が晴れるように理解されるだろうと自分に言い聞かせても、

雁が鳴くように、泣く泣く京の都を離れました。

秋風が吹く頃には帰るだろう、と契交わしたけれども、

この越後路に生えている葛の葉だけが秋風に翻るばかりで、

私が帰ることができるのがいつになるかなど分かりません。

さらに露のように儚いわが身は、

道端の草葉の露のように消えてしまいそうなのに、

はるばる遠い道のりを、何を頼りにして今日まで生き存え、

海を望む真砂に生える老松の根のように泣く声も弱く、

袖の上は涙で乾く間もありません。

寝ても眠れない夜は、月を眺めては、京にて見た秋の月の夜のことが想い起こされ、

かえってまんじりともできなくなります。

それはまるで夢の様な心地で、

かつての世を思う志は夕靄のように空しく、

夜空に満ちているでしょう。

それはそうとして、京の都に残してきた人々の事さえ、あれこれと偲んでいる私の、

この粗末な軒先には風は吹き荒び、波は打ち寄せています。

明けては暮れる、このような境遇は、憂き世に巡り巡って降りかかった

前世の因縁なのであろうと悟らないわけでありませんが、

世の儚さを思ってしまうのは人の心の常であり、慰めようがないのです。

ここの秋は、明石の浦の秋と同じように、

四方の葉は色とりどりですが、

身を寄せる木陰がないわが身は時雨に打たれて移ろい行き、

霜の降りる前に朽ち果ててしまうでしょう。

山河の色を写して漂う泡が消えないように、

私の憂き名は消えずに永らえていくでしょうが、

この後、どのような世を頼みに生きていけばよいでしょうか。

ながらへてたとえば末にかへるとも

うきはこの世の都なりけり

(生き存えて、もし帰洛が叶ったとしても、その都こそが憂いに満ちた都であることよ)

長旅の末の寺泊での粗末な暮らしによる順徳院の疲労は、大変なものであっただろう。

そのため、京より医師が呼び寄せられた、と云う。

それでも、このような長歌にして、道家に近況を書き送ったところに、順徳院のご性格が現れている。

その過酷な一年で、順徳院は、いよいよ佐渡での暮らしへの御覚悟を固めていかれたと想われる。

これに対する九条道家の返歌。

お別れをしてから、月日がだいぶ流れたように思いますが、

空の雲は我が君の空にも変わること無く浮かんでいることでしょう。

我が君と再会できるのはいつのことになるのでしょう。

葵草(ふたばあおい)が花を咲かせる春には会えるのでしょうか。

今は摂政を解かれ日陰のわが身を憂いつつ、朝に夕に我が君にお仕えした日々を想いやり、

その日々が過ぎ行くように吹く風が上賀茂の神山を越えて、

目に見えない遠き佐渡の方へ向っていく様子を思い浮かべ、

栄えた日々も佐渡も遥か彼方にあるだけで、心やすまることもありません。

ただ涙だけがとめどなく流れ、日々が流れて、心は沈み果てるのですが、

飛鳥川の淵瀬が変わるように、昨日は我が世の春だったのに、

いつのまにか今日の憂き世になってしまいましたのは、我が君も私も同じであります。

近江の鳥籠の山路にあると聞いている不知哉川ではありませんが、

意味もなく綾筵(夏の季語、色とりどりの編んだゴザ)を敷いて我が君をお偲び申し上げても、

かつての朝廷の栄華は戻りません。

入江の水も、山の端の緑も、空の日の色も薄き衣に秋は暮れて、

人の訪れも絶え下草もすっかりすがれ、初時雨の降る冬となりました。

空の様子も荒々しい愛発山を越えて行く道には淡雪が降って寒い夜、

汀の千鳥が侘びし気に鳴く声が悲しく聞こえます。

わたしも袖の上に涙をこぼしています。

海人の住む里のしるべとなる藻塩を焚く夕煙ではありませんが、

都と佐渡は遠く隔てられています。

かつて禁中の有明の月を仰ぎ見る我が君を想い出し、

私の心の闇は晴る間もありません。

秋の都の長き夜に、初霜が降りて色うつろう白菊の色を憂き世の色かと驚くと、

寝ないでも我が君にお逢いできるという夢を見ますが、

それが現実のこととならないので、悩んでいるこの頃です。

いとへども猶ながらへて世の中に

うきをしらでや春をまつべき

(つらい世と厭うものの、やはり生き存えて、憂さ辛さに堪えて春の訪れをまつべきでしょうか)

寺泊にて一冬を越される間、順徳院は徐々に仏道への思いを強くされていったであろう。

日本海から吹く冷たい風が粗末な仮御所の戸を打ち付ける。

女房たちが泣き暮らす横で、仏と心を一つにされ、気丈に振る舞っておられた。

二月に入ると北西の季節風は弱まり、そのせいか波が穏やかになった。

それでも、まだまだ本格的な春には程遠く、天候は不安定である。

そんな中、地元の老漁師の判断で、船出の日が決まった。

「北条時房殿、朝時殿の命にて、この本間忠綱が佐渡へ同道仕ります」

御用船は、立派な帆船であったが、乗っても十名が限界とあり、幕府方からは佐渡守護代、本間忠綱のほか侍従一名だけであった。

それに船頭が二名である。

承久四年(一二二二年)、二月十二日のことだった。

空は晴れ、潮も穏やかな朝、卯の刻(午前五時から七時)、順徳院の乗る御用船が寺泊の港を出て行く。

海原の彼方には、ただただ水平が広がるのみで、皆々は、遠ざかる国土を名残惜しく、見えなくなるまで眺めていた。

少しの賑わいは、時より船の上を飛ぶ海鳥だけである。

その日の内に佐渡に到着すると聞いていても、見渡すかぎりの海に、皆々は不安に心が沈んでいった。

そこにあって、順徳院だけは、背筋を正して着座され、前方を向かれていた。

船出から二刻ほど過ぎた頃から、北西の風が強くなり始めた。

波も、出てきた。

時より波しぶきが船上に吹きかかる。

その度に、女房らは声を上げ、終いには疲れ果て船内の居室に篭もられた。

やがて忠綱が進言して、順徳院も居室に避難された。

二月の天候の不安定さは、操船する船頭たちには予め分かっていたことであり、佐渡の方で迎えられる方々とも予め段取りが付けられていた。

未の刻(午後一時から三時)に入ると、佐渡の島影が見えてきた。

船頭らは、ゆっくりと船を進め、島の方に目を凝らす。

「旗が上っておろうな」

「このぶんだとそうだべな」

海が荒れれば、松前(現、小木港)への着船は避けるべき、という申し合せで、その場合は、白旗を掲げる、ということになっていた。

船頭たちは、その白旗を探しているのだ。

果たして、やはり、白旗がたなびいているのを船頭たちは確認し、左から島を回るように船を進めた。

岸に近づくにつれ、打ち返す波も相まって、船が大きく揺れる。

慎重に慎重を重ね、船は進められた。

そのような状況であるから、結局、御用船が恋ヶ浦(現、真野港)に到着した時には、陽が沈みかけていた。

北よりの風に小雪がちらつく中を、順徳院は佐渡にご上陸された。

「お待ちいたしておりました。こちらへ」

前に進み出て、挨拶をしたのは、北条朝時その人であった。

その他に、本間氏の面々が勢揃いである。

朝時は、この御幸に先駆けて、秘かに佐渡に渡り、あれこれと用意を差配したのである。

「これは式部丞殿ではござりませぬか」

初めての見知った顔を拝見され、順徳院は大層驚かれたのと同時に安堵された。

順徳院の当面の宿所は、国分寺と決められている。

新造する御所の木材は、この冬の間に既に用意されていたが、造営はこれからであった。

恋ヶ浦から、国分寺までは約二里半(一・五キロメートル)の道のり。

荷車を改造した人車での御幸となった。

御幸の一行は、まず、浦にほど近い漁師家に案内された。

村人は、誰かは知らされぬが、偉い方がおいでになるということで、稗粥を炊いて待っていた。

「粗末なものではございますが、温まりますゆえ、お召し上がりください」

「これは、有り難きこと」

順徳院は、初めて口にされる稗粥を大変に愛でられたと云う。

正直、このような歓待を順徳院は想像していなかった。

ゆえに、出迎えの人々の心優しさが余計に温かく感じられ、そこに湯気の立つ稗粥が、体だけでなく、心をも温めていくのであった。

これほどに身のあたたまる草の実を

ひえ(冷え)の粥とは誰か云ふらむ

これまでの苦難の日々が、一気に報われた思いがしていただろう。

この後、順徳院一行は、国分寺に向かわれた。

国分寺は由緒ある寺院である。

本殿の東側には小さいながら仏塔を配している。

平安時代には既に、この地、真野(佐渡の地名、真野湾の東)に在ったとされる。

続日本紀に記録される三国真人広見が佐渡に配流された当時には、国分寺が在ったことを証明する出土があった。

広見という人物は、平安時代(延暦三年、七八四年)に能登守に任ぜられ、従五位下にまでなった人物である。

その国分寺の南大門から順徳院は入られ、西側の宿坊に案内された。

そこが、御所が出来るまでの仮住まいとなる。

小さな佇まいだが、これまでの旅路で逗留された所に比べれば、大層立派なものであった。

何よりも、ようやくたどり着いた、という思いであった。

予想を遥かに超えた、長く辛い日々であった。

そして、ここにひとまずの安息を得たのである。

しかし、それは一時のことであった。

宿坊は一室のみで、仕切りもないため、仮の住まいの範囲を出ない。

何れにせよ、このようにして、順徳院の佐渡での長きお暮らしが始まったのであった。

それは、正に隠棲と言うべき暮らしであった。

とかく、女房方にとっては、日々の中ですることもあまりなく、ただその日を過ごされるのが精一杯であったろう。

事あるごとに脳裏に浮かぶのは、華やかな都のことばかりである。

順徳院にしても、さして変わらぬ心境であったが、ご自分も同調されては、と気丈に振る舞われた。

その中にあって、本間氏の家臣の宮仕えは行き届いていた。

佐渡宮家と、佐渡本間氏の信頼関係が着実に築かれていくのである。

本間氏にとり、こと佐渡の中においては、幕府のことも、ましてや朝廷のことも配慮することではない。

今、ここにあらしゃる、佐渡宮家の方々を支えることだけに専念するだけである。

このことは、本間氏にとって、ただただ名誉なことであった。

それは、本間氏の流派が、佐々木氏、近江源氏であることにも起因している。

近江源氏は、宇多天皇の後裔であるのだ。

ゆえに、本間氏にとって、この度の順徳院警固は、言わば先祖からの宿願を果たしたとも言える大事であった。

それに、この先の朝廷がどうなるか、というのは幕府の動静で、いかようにも変わる可能性を秘めている。

北条朝時のみならず、時房からも信頼を受けての、今回の沙汰である。

ここは全身全霊、本間氏の名誉に掛けて、佐渡院をお守りする、この一心であった。

初夜の、寝間を整えると、明朝の食事の時を確認し、本間忠綱は下がった。

「外には、常に配下の者を配置してございます。些細な御用も、お申し付けくださりませ」

順徳院は、立って行かれ、忠綱を見送られた。

ちらついていた雪は止んでいた。

有明になろう月が、上りはじめていた。

丑の刻(午前一時から午前三時頃)のことで、人目を憚るような御発輦であった。

御供をされたのは、ごく近臣の方のみで、それは寂しい御幸であった。

すなわち、山院少将(一条)能氏、左兵衛佐(藤原)範経、上北面左衛門大夫(源)康光、女房の左衛門佐局と帥佐)、ほか三名であった。

露払いする者とてない。

お見送りは、修明門院(母、藤原重子)、中宮(妻、藤原立子)、一品宮、前帝(仲恭天皇)のみである。

この刻限であるから、遠目にも、その御幸を目にしたものも少なかったであろう。

この期に及んで、いよいよ互いに掛け合う言葉も見当たらない。

順徳院が気遣って、最初に別れの言葉を掛けられた。

「大宮さま、中宮さま、懐成、おするする(ご無事に)」

修明門院は、少し呻くような声を上げ、口を抑える。

寝起きの仲恭廃帝(四歳)は、よく分かっていない。

中宮が気を振り絞って、ようやく言葉を発せられた。

「おするする。御文を」

順徳院は、深く頷かれた。

人目を忍ぶ、密やかな旅の始まりであった。

そして、翌、二十一日には、岡崎御所を出られ、佐渡に向けて御出発されたのである。

それは、実際に遠い道のりであり、精神的にも遠き道であった。

近江国大津を経由して、越前国へ。

越前から加賀を通り、越後へひたすら北上するばかりである。

それが如何に過酷な道であったか。

一条能氏が道中、病を得て京に引き返した。

さらに、越後寺泊では、藤原範経も病臥し、終には帰らぬ人となったのである。

各地での逗留先は、社など、雨露を凌ぐだけのところがほとんどであった。

その中にあっても、順徳院は、折に触れて京に残してきた母、妻に手紙を認めたと云う。

廃帝の仲恭へも、御遺言となろう文を送られた。

その文は、病のため帰洛する一条能氏に託された。

この頃、順徳院は歌論書「八雲御抄」の執筆途中であった。

佐渡においても、当然、執筆を続け、場合によっては、後に完成に向けての仲恭の助力を頼みにしていること。そして完成した暁にはそれを託す、そういう内容も含まれていたであろう。

順徳院は、名立(現、新潟県上越市)においても、名立権現の社に御通夜(宿泊)されたと云う。

八月十五日。

この年の中秋の名月を、順徳院は、名立で愛でられたのだ。

都をばさすらひ出でて今宵しも

うきに名立の月をみるかと

ここより更に北上して、ようやく寺泊の湊に到着されたのは、秋も深まる頃であった。

もはや、冬の海である。

時化が続き、漁船などでは、到底佐渡まで安全に船を進められまい、ということで、御用船を造船することが決まった。

これは、北条朝時が秘かに取り計らったことであった。

こうした訳で、順徳院が佐渡に出航するのは翌年の春、と決まったのである。

順徳院の仮の住まいは、海(日本海)を望む高台に造営された。

辺りは鬱蒼として、地蔵堂が一つ有るのみだった。

仮御所が出来るまでは、その地蔵堂に滞在したと云う。

順徳院は、そこでも修明門院、中宮へと文を書かれた、と云う。

また、前摂政、九条道家には、次の長歌を贈られた。

広々と広がる大空の、月や太陽は雲に隠れないのだから、

そのうちに、わたしの思いも雲が晴れるように理解されるだろうと自分に言い聞かせても、

雁が鳴くように、泣く泣く京の都を離れました。

秋風が吹く頃には帰るだろう、と契交わしたけれども、

この越後路に生えている葛の葉だけが秋風に翻るばかりで、

私が帰ることができるのがいつになるかなど分かりません。

さらに露のように儚いわが身は、

道端の草葉の露のように消えてしまいそうなのに、

はるばる遠い道のりを、何を頼りにして今日まで生き存え、

海を望む真砂に生える老松の根のように泣く声も弱く、

袖の上は涙で乾く間もありません。

寝ても眠れない夜は、月を眺めては、京にて見た秋の月の夜のことが想い起こされ、

かえってまんじりともできなくなります。

それはまるで夢の様な心地で、

かつての世を思う志は夕靄のように空しく、

夜空に満ちているでしょう。

それはそうとして、京の都に残してきた人々の事さえ、あれこれと偲んでいる私の、

この粗末な軒先には風は吹き荒び、波は打ち寄せています。

明けては暮れる、このような境遇は、憂き世に巡り巡って降りかかった

前世の因縁なのであろうと悟らないわけでありませんが、

世の儚さを思ってしまうのは人の心の常であり、慰めようがないのです。

ここの秋は、明石の浦の秋と同じように、

四方の葉は色とりどりですが、

身を寄せる木陰がないわが身は時雨に打たれて移ろい行き、

霜の降りる前に朽ち果ててしまうでしょう。

山河の色を写して漂う泡が消えないように、

私の憂き名は消えずに永らえていくでしょうが、

この後、どのような世を頼みに生きていけばよいでしょうか。

ながらへてたとえば末にかへるとも

うきはこの世の都なりけり

(生き存えて、もし帰洛が叶ったとしても、その都こそが憂いに満ちた都であることよ)

長旅の末の寺泊での粗末な暮らしによる順徳院の疲労は、大変なものであっただろう。

そのため、京より医師が呼び寄せられた、と云う。

それでも、このような長歌にして、道家に近況を書き送ったところに、順徳院のご性格が現れている。

その過酷な一年で、順徳院は、いよいよ佐渡での暮らしへの御覚悟を固めていかれたと想われる。

これに対する九条道家の返歌。

お別れをしてから、月日がだいぶ流れたように思いますが、

空の雲は我が君の空にも変わること無く浮かんでいることでしょう。

我が君と再会できるのはいつのことになるのでしょう。

葵草(ふたばあおい)が花を咲かせる春には会えるのでしょうか。

今は摂政を解かれ日陰のわが身を憂いつつ、朝に夕に我が君にお仕えした日々を想いやり、

その日々が過ぎ行くように吹く風が上賀茂の神山を越えて、

目に見えない遠き佐渡の方へ向っていく様子を思い浮かべ、

栄えた日々も佐渡も遥か彼方にあるだけで、心やすまることもありません。

ただ涙だけがとめどなく流れ、日々が流れて、心は沈み果てるのですが、

飛鳥川の淵瀬が変わるように、昨日は我が世の春だったのに、

いつのまにか今日の憂き世になってしまいましたのは、我が君も私も同じであります。

近江の鳥籠の山路にあると聞いている不知哉川ではありませんが、

意味もなく綾筵(夏の季語、色とりどりの編んだゴザ)を敷いて我が君をお偲び申し上げても、

かつての朝廷の栄華は戻りません。

入江の水も、山の端の緑も、空の日の色も薄き衣に秋は暮れて、

人の訪れも絶え下草もすっかりすがれ、初時雨の降る冬となりました。

空の様子も荒々しい愛発山を越えて行く道には淡雪が降って寒い夜、

汀の千鳥が侘びし気に鳴く声が悲しく聞こえます。

わたしも袖の上に涙をこぼしています。

海人の住む里のしるべとなる藻塩を焚く夕煙ではありませんが、

都と佐渡は遠く隔てられています。

かつて禁中の有明の月を仰ぎ見る我が君を想い出し、

私の心の闇は晴る間もありません。

秋の都の長き夜に、初霜が降りて色うつろう白菊の色を憂き世の色かと驚くと、

寝ないでも我が君にお逢いできるという夢を見ますが、

それが現実のこととならないので、悩んでいるこの頃です。

いとへども猶ながらへて世の中に

うきをしらでや春をまつべき

(つらい世と厭うものの、やはり生き存えて、憂さ辛さに堪えて春の訪れをまつべきでしょうか)

寺泊にて一冬を越される間、順徳院は徐々に仏道への思いを強くされていったであろう。

日本海から吹く冷たい風が粗末な仮御所の戸を打ち付ける。

女房たちが泣き暮らす横で、仏と心を一つにされ、気丈に振る舞っておられた。

二月に入ると北西の季節風は弱まり、そのせいか波が穏やかになった。

それでも、まだまだ本格的な春には程遠く、天候は不安定である。

そんな中、地元の老漁師の判断で、船出の日が決まった。

「北条時房殿、朝時殿の命にて、この本間忠綱が佐渡へ同道仕ります」

御用船は、立派な帆船であったが、乗っても十名が限界とあり、幕府方からは佐渡守護代、本間忠綱のほか侍従一名だけであった。

それに船頭が二名である。

承久四年(一二二二年)、二月十二日のことだった。

空は晴れ、潮も穏やかな朝、卯の刻(午前五時から七時)、順徳院の乗る御用船が寺泊の港を出て行く。

海原の彼方には、ただただ水平が広がるのみで、皆々は、遠ざかる国土を名残惜しく、見えなくなるまで眺めていた。

少しの賑わいは、時より船の上を飛ぶ海鳥だけである。

その日の内に佐渡に到着すると聞いていても、見渡すかぎりの海に、皆々は不安に心が沈んでいった。

そこにあって、順徳院だけは、背筋を正して着座され、前方を向かれていた。

船出から二刻ほど過ぎた頃から、北西の風が強くなり始めた。

波も、出てきた。

時より波しぶきが船上に吹きかかる。

その度に、女房らは声を上げ、終いには疲れ果て船内の居室に篭もられた。

やがて忠綱が進言して、順徳院も居室に避難された。

二月の天候の不安定さは、操船する船頭たちには予め分かっていたことであり、佐渡の方で迎えられる方々とも予め段取りが付けられていた。

未の刻(午後一時から三時)に入ると、佐渡の島影が見えてきた。

船頭らは、ゆっくりと船を進め、島の方に目を凝らす。

「旗が上っておろうな」

「このぶんだとそうだべな」

海が荒れれば、松前(現、小木港)への着船は避けるべき、という申し合せで、その場合は、白旗を掲げる、ということになっていた。

船頭たちは、その白旗を探しているのだ。

果たして、やはり、白旗がたなびいているのを船頭たちは確認し、左から島を回るように船を進めた。

岸に近づくにつれ、打ち返す波も相まって、船が大きく揺れる。

慎重に慎重を重ね、船は進められた。

そのような状況であるから、結局、御用船が恋ヶ浦(現、真野港)に到着した時には、陽が沈みかけていた。

北よりの風に小雪がちらつく中を、順徳院は佐渡にご上陸された。

「お待ちいたしておりました。こちらへ」

前に進み出て、挨拶をしたのは、北条朝時その人であった。

その他に、本間氏の面々が勢揃いである。

朝時は、この御幸に先駆けて、秘かに佐渡に渡り、あれこれと用意を差配したのである。

「これは式部丞殿ではござりませぬか」

初めての見知った顔を拝見され、順徳院は大層驚かれたのと同時に安堵された。

順徳院の当面の宿所は、国分寺と決められている。

新造する御所の木材は、この冬の間に既に用意されていたが、造営はこれからであった。

恋ヶ浦から、国分寺までは約二里半(一・五キロメートル)の道のり。

荷車を改造した人車での御幸となった。

御幸の一行は、まず、浦にほど近い漁師家に案内された。

村人は、誰かは知らされぬが、偉い方がおいでになるということで、稗粥を炊いて待っていた。

「粗末なものではございますが、温まりますゆえ、お召し上がりください」

「これは、有り難きこと」

順徳院は、初めて口にされる稗粥を大変に愛でられたと云う。

正直、このような歓待を順徳院は想像していなかった。

ゆえに、出迎えの人々の心優しさが余計に温かく感じられ、そこに湯気の立つ稗粥が、体だけでなく、心をも温めていくのであった。

これほどに身のあたたまる草の実を

ひえ(冷え)の粥とは誰か云ふらむ

これまでの苦難の日々が、一気に報われた思いがしていただろう。

この後、順徳院一行は、国分寺に向かわれた。

国分寺は由緒ある寺院である。

本殿の東側には小さいながら仏塔を配している。

平安時代には既に、この地、真野(佐渡の地名、真野湾の東)に在ったとされる。

続日本紀に記録される三国真人広見が佐渡に配流された当時には、国分寺が在ったことを証明する出土があった。

広見という人物は、平安時代(延暦三年、七八四年)に能登守に任ぜられ、従五位下にまでなった人物である。

その国分寺の南大門から順徳院は入られ、西側の宿坊に案内された。

そこが、御所が出来るまでの仮住まいとなる。

小さな佇まいだが、これまでの旅路で逗留された所に比べれば、大層立派なものであった。

何よりも、ようやくたどり着いた、という思いであった。

予想を遥かに超えた、長く辛い日々であった。

そして、ここにひとまずの安息を得たのである。

しかし、それは一時のことであった。

宿坊は一室のみで、仕切りもないため、仮の住まいの範囲を出ない。

何れにせよ、このようにして、順徳院の佐渡での長きお暮らしが始まったのであった。

それは、正に隠棲と言うべき暮らしであった。

とかく、女房方にとっては、日々の中ですることもあまりなく、ただその日を過ごされるのが精一杯であったろう。

事あるごとに脳裏に浮かぶのは、華やかな都のことばかりである。

順徳院にしても、さして変わらぬ心境であったが、ご自分も同調されては、と気丈に振る舞われた。

その中にあって、本間氏の家臣の宮仕えは行き届いていた。

佐渡宮家と、佐渡本間氏の信頼関係が着実に築かれていくのである。

本間氏にとり、こと佐渡の中においては、幕府のことも、ましてや朝廷のことも配慮することではない。

今、ここにあらしゃる、佐渡宮家の方々を支えることだけに専念するだけである。

このことは、本間氏にとって、ただただ名誉なことであった。

それは、本間氏の流派が、佐々木氏、近江源氏であることにも起因している。

近江源氏は、宇多天皇の後裔であるのだ。

ゆえに、本間氏にとって、この度の順徳院警固は、言わば先祖からの宿願を果たしたとも言える大事であった。

それに、この先の朝廷がどうなるか、というのは幕府の動静で、いかようにも変わる可能性を秘めている。

北条朝時のみならず、時房からも信頼を受けての、今回の沙汰である。

ここは全身全霊、本間氏の名誉に掛けて、佐渡院をお守りする、この一心であった。

初夜の、寝間を整えると、明朝の食事の時を確認し、本間忠綱は下がった。

「外には、常に配下の者を配置してございます。些細な御用も、お申し付けくださりませ」

順徳院は、立って行かれ、忠綱を見送られた。

ちらついていた雪は止んでいた。

有明になろう月が、上りはじめていた。

0

お気に入りに追加

13

あなたにおすすめの小説

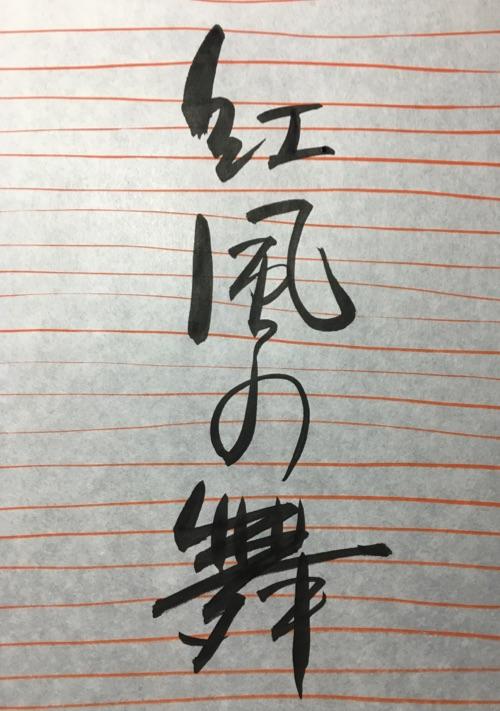

紅風の舞(べにかぜのまい)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

初代の櫓(しょだいのやぐら)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

山形県最上郡舟形町、東長沢には、「団十郎屋敷」なる場所がある。

その地には、「ここは初代市川団十郎の生誕地である」という言い伝えが残っている。

初代、市川團十郎の経歴は、「市川宗家代々」が伝えるとおりだが、ほかにも様々な説や言い伝えがあり、大変興味深い。

東長沢の伝説に端を発し、初代團十郎の諸説ある記録の断片を筆者なりに編み直した。

例えば、こんな初代市川團十郎の一生があったかもしれない。

if 大坂夏の陣 〜勝ってはならぬ闘い〜

かまぼこのもと

歴史・時代

1615年5月。

徳川家康の天下統一は最終局面に入っていた。

堅固な大坂城を無力化させ、内部崩壊を煽り、ほぼ勝利を手中に入れる……

豊臣家に味方する者はいない。

西国無双と呼ばれた立花宗茂も徳川家康の配下となった。

しかし、ほんの少しの違いにより戦局は全く違うものとなっていくのであった。

全5話……と思ってましたが、終わりそうにないので10話ほどになりそうなので、マルチバース豊臣家と別に連載することにしました。

辻のあやかし斬り夜四郎 呪われ侍事件帖

井田いづ

歴史・時代

旧題:夜珠あやかし手帖 ろくろくび

あなたのことを、首を長くしてお待ちしておりましたのに──。

+++

今も昔も世間には妖怪譚がありふれているように、この辻にもまた不思議な噂が立っていた。曰く、そこには辻斬りの妖がいるのだと──。

団子屋の娘たまはうっかり辻斬り現場を見てしまった晩から、おかしな事件に巻き込まれていく。

町娘たまと妖斬り夜四郎の妖退治譚、ここに開幕!

(二作目→ https://www.alphapolis.co.jp/novel/284186508/398634218)

出雲屋の客

笹目いく子

歴史・時代

短篇です。江戸堀留町の口入屋『出雲屋』は、乳母奉公と養子縁組ばかりを扱う風変わりな口入屋だった。子を失い、横暴な夫に命じられるまま乳母奉公の口を求めて店を訪れた佐和は、女店主の染から呉服商泉屋を紹介される。

店主の市衛門は妻を失い、乳飲み子の香奈を抱えて途方に暮れていた。泉屋で奉公をはじめた佐和は、市衛門を密かに慕うようになっていたが、粗暴な夫の太介は香奈の拐かしを企んでいた。

夫と離縁し、行き場をなくした佐和を、染は出雲屋に雇う。養子縁組の仕事を手伝いながら、佐和は自分の生きる道を少しずつ見つけて行くのだった。

いや、婿を選べって言われても。むしろ俺が立候補したいんだが。

SHO

歴史・時代

時は戦国末期。小田原北条氏が豊臣秀吉に敗れ、新たに徳川家康が関八州へ国替えとなった頃のお話。

伊豆国の離れ小島に、弥五郎という一人の身寄りのない少年がおりました。その少年は名刀ばかりを打つ事で有名な刀匠に拾われ、弟子として厳しく、それは厳しく、途轍もなく厳しく育てられました。

そんな少年も齢十五になりまして、師匠より独立するよう言い渡され、島を追い出されてしまいます。

さて、この先の少年の運命やいかに?

剣術、そして恋が融合した痛快エンタメ時代劇、今開幕にございます!

*この作品に出てくる人物は、一部実在した人物やエピソードをモチーフにしていますが、モチーフにしているだけで史実とは異なります。空想時代活劇ですから!

*この作品はノベルアップ+様に掲載中の、「いや、婿を選定しろって言われても。だが断る!」を改題、改稿を経たものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる