13 / 26

(十二)戦後処理と、朝時の秘めたる心

しおりを挟む

「どのように致してまいるべきか・・・」

落雷の一件から、義時は慎重を通り越して、もはや気弱になっている。

ここは二品(北条政子)邸。

急使が、都度、戦果を鎌倉に運んでくる。

最早、関東軍が敗退することはあるまい、鎌倉はそういう空気であった。

しかし、そうなったからこそ、今度は「その後のこと」について、考える必要が出てきた。

そのことが、義時を悩ませる。

一方、実朝の死後、実質上の将軍代行を務めてきた北条政子にして、もとより義時の英断など期待してはいない。

そして、義時が心配するまでもなく、この戦後処理こそが、最重要事であることを政子こそが分かっていた。

「実朝が亡くなり、源氏が絶えたことで、諸国の御家人の心に迷いが生じていることは、そなたも分かっておりましょう。この戦は、北条氏が源氏の威光を引き継げるかどうかを試された戦なのです」

「御意のとおり」

「ですから、己を奮い立たせて厳しい処断を下さなければ、威厳が揺らぐことでしょう」

義時は、少し身震いをした。

政子は、それには気づかす、続けた。

「とは申せど、要らぬ異心を増長するような事は避けなければなりませぬ。厳しくも公平さが肝要」

「はっ」

力のない返事であった。

「私が、書案を書き記すゆえ、そなたはそれを清書させ、加判して武州(泰時)に送りなさい」

そのように明け暮れ、鎌倉は最終勝利の報せを待っていた。

そして遂に、承久三年(一二二一年)、六月二十三日、丙子(十三番目の日)は、丑の刻(午前一時から午前三時ごろ)に、泰時が遣わした飛脚が鎌倉に到着した。

関東は勝利した。

翌二十四日、義時は既に準備していた、例の事書を直接使者である安東光成に渡した。

泰時に送られたのは、その事書だけではなかった。政子の内密の書状も付けられていたのだ。

以下が、事書の内容である。

(後鳥羽院の代わりの)院には持明院(後鳥羽院の同母兄、後高倉院のこと)の宮を定め申すべし。(仲恭天皇に代わる天皇)御位には同宮の三郎宮(茂仁親王、後の後堀河天皇)を即けまゐらすべし。さて本院(後鳥羽院)をば、同じ王土(天皇の土地)といえども、遥か(京より)離れたる隠岐国(隠岐の島)へ流しまゐらすべし。宮々(六条宮や冷泉宮)をば武蔵守(泰時)計らひて流しまゐらすべし。公卿・殿上人をば坂東国へ下し奉るべし。次々の殿原には、猶も芳心(情け、思いやりなど)あるべからず、悉く頸を切るべし。去ば、先、都に狼藉を止べし。所々には、近衛殿下・九条殿下・七条女院・六条院・仁和寺の宮・徳大寺大臣殿・中山太政入道殿・大宮大将殿、此等の御辺にて、努々狼藉あるべからす(決して乱暴を働いてはならない)。是を用ゐずして狼藉を致さん輩をば、鎌倉方と申とも、召寄て皆頸を切るべし。武蔵守(泰時)・式部丞(北条朝時)は、とくして下るべし(早く戦後処理をして鎌倉に戻れ)。都のあするに(鎌倉が荒廃するから)、式部丞には北陸道七箇国(若狭・越前・加賀・能登・越中・越後・佐渡)の固(守護職)を給べし

最終的には、義時も多少の意見を述べたであろうが、北条政子にしても、決断に窮することがあったことが伺える、慎重な文面と言える。

要は、後鳥羽院に対しての処遇のみが具体的に示されている。

言わば、義時追討の院宣に対する返答の意味合いが強い。

しかし、遠島が限界であったのだ。

いや、それで十分と最終的に判断したのだろう。

重要なことは、後鳥羽上皇の廃位決定のよる皇位継承に関する権限および、物理的な影響力の簒奪である。

合わせて、後鳥羽院の皇位の流れを断つ、ということから、仲恭は天皇を廃位となり、後鳥羽院の兄の系統である茂仁親王(後堀河天皇)が即位を指名したのである。

この事書は、武家幕府が、いや幕府の執権が皇位継承に関与した、という明確な歴史的証拠である。

ここに至る、北条政子、幕府方も計り知れない覚悟があったことは想像に難くない。

しかし、これ以上は踏み込めなかった。せいぜい、関係した公卿、殿上人の坂東配流が限界。

官軍に関与した者たちへは斬首を命じたが、それは粛々と行うべきこと。

そして、反得宗家の御家人の反逆も同時に恐れていたことも分かる。

「都のあするに」、泰時と朝時に、出来る限り早く、鎌倉に戻れとあるのだ。

もちろん、添えられた政子からの別の書状に、細かいことは記載されただろう。

朝時、公卿らとよくよく相談されるが良い、と。

この事書にはないが、幕府は、藤原(九条)道家の摂政を停止し、前関白、藤原(近衛)家実を摂政にするよう申し入れた、と云う。

すでに摂関家においては、そういう空気であったため、その申し入れは直ぐに受け入れられ、摂政・氏長者(藤原氏一族の代表者)として、近衛家が返り咲くのである。

これにより、近衛家実が事書の内容を解釈して、その後の宮家の道筋が決められて行くのである。

しかし、最初から家実は、難問にぶつかった。

順徳院の処遇である。

家実にしてみれば、幕府側にここまでは決めてもらいたかった、と思ったことだろう。

相手は、恐れ多くも、もう一人の上皇である。

そして、後鳥羽院の最大の理解者とはいえ、順徳院の官軍指揮への具体的な関与はない。

事の実際は、後鳥羽院の独断と言っていいのだ。

他の公家方にしても、厳罰を口にする者などあろうはずがない。

完全に宙に浮いてしまったのである。

しかし、そのような周囲の心配は、間もなく徒労に終わる。

「余は、遠島、佐渡であろう」

順徳院は自ら、そう決断したのである。

これにより、家実にしてみてば、あるいはほっと胸を撫で下ろしたかもしれない。

それでも、公家たちはそれぞれに動揺したことだろう。

とかく順徳院の支持者、理解者は慌てふためき、歎き、失望の声に満ちた。

順徳院にすれば、これはごく当然のことであった。

父が遠島であれば、自らも遠島以外にありえない。

ともかくも、これによって、戦後処理は一気に固まっていった。

土御門院は、両上皇が配流となったので、自らも配流を希望し、土佐国へ移られる。

そして、事書の最後に記された、「北陸道七箇国」の守護については、その後の幕府安定にとって最重要課題であった。

これを任されたのが、泰時の弟、朝時であった。

この度の戦で、北陸道を進軍し、戦功を治めたのが朝時であるため、これは当然の委任であるが、これまで、何かと得宗家主流から遠ざけられてきたことも事実であり、そういう意味では、大抜擢ではある。

こうして、北陸・越後の守護については以下の通りとなった。

若狭は、島津忠時(島津忠久の嫡男)。

越前は、島津忠久(妻は、かの畠山重忠の娘)。

加賀は、北条朝時。

能登は、北条朝時。

越中は、北条朝時。

越後は、北条朝時。

そして、佐渡守は、北条朝時である。

北陸道七箇国の守護人事を任された朝時は、兄泰時と相談しながらも、意図的にこのような配置を決めた。

この決定は、順徳院にとって、幸いであった。

以降、結果として、北条朝時は、長く佐渡の守護に関わることになるのである。

朝時は義時の次男であり、それゆえ北条得宗家、主流とはなり得なかった。

名越流を名乗る。

支流ではあるが、確たる政治思想を持っていた。

父である義時よりも、兄、泰時を尊敬し、その泰時としても朝時を頼りにしていた。

朝時も、その辺りのことを理解していただろう。

このような二人の関係性を、将軍頼朝は早くから察知していたかもしれない。

吾妻鏡の記録には見当たらないが、朝時の烏帽子親も、泰時同様、頼朝なのではないだろうか。

その名が示している。

泰時は、頼朝死後一年くらいまで、頼朝より授かった「頼時」を名乗っていた。

兄「頼時」と、弟「朝時」。

「頼朝」の名を二人で分けたように思える。

長い目で見れば、初期の鎌倉幕府は、この二人があったから続いたと言えるだろう。

もし、義時の世が続き、泰時が事跡を立て直さなければ、朝時は表立った逆心を起こした可能性が高い、と見る。

一方、朝時が、この守護人事を真っ先に伝えた人物があった。

極秘の、密会。

その相手とは、平経高である。

経高は、実務派の公卿であった。

菅原為長を師として、朝儀・公事に精通し、それを実直に政務に生かした、まさに叩き上げの公卿と言えよう。

その実力により、九条家、近衛家、さらには九条道家の政敵である土御門定通と、派閥を超えて信任されていた人物であった。

その経高は、承久二年、順徳天皇のご在位中に、蔵人頭に昇進し、順徳院に仕えていた。

「この度の(順徳院の)ご英断につきましては、歎かわしい事この上なく、経高殿のご心痛は、いかばかりかとお察し申します」

朝時は、畳に頭を付けるように深々とひれ伏した。

経高は、言葉もなく、辞儀を返した。

慇懃なわけではなく、それほどまでに、心から打ちひしがれていたのであった。

経高は、尋常ならざるほどに順徳院を敬愛した人物である。

それは、平経高が記した名著「平戸記」にも明らかだ。

「その中にあって、これは少しの慰めにもなりませんが、予が佐渡守を仰せつかりました」

経高は、顔を上げ、朝時を見つめた。

その反応に、朝時は少し勢いづいて続けた。

「ご安心ください。予がしかと新院(順徳院)をお護りいたします。実際に警固に当たる守護代、地頭の人事も既に考えておりますゆえ、その点もご心配には及びません」

経高は、ほっと息を吐いた。

「このところ、まったく気が休まることはありませんでしたが、ようやく少しの光が差しました。何卒よろしくお頼みいたします」

経高は深々と頭を下げた。

「いつの日か、御帰洛ということもござましょう。その時まで、朝時が命を賭してお護りいたします」

経高は、朝時のこの言葉に、何度も頭を下げ、涙を流した。

月が変わって、七月には、後鳥羽院の隠岐に向けての準備が始まった。

六日、戊子(二十五番目の日)、後鳥羽院は、四辻殿から離宮である鳥羽殿に移られた。

すなわち、洛中から洛南の郊外に移られたということであり、それは象徴的な出来事であった。

敗者のみならず、この大事が京の都の人々に与えた衝撃は甚大であった。

それはそのまま、京都の荒廃に繋がって行くのである。

強盗・群盗の横行、山僧の横暴、そして貴族社会の退廃である。

記録では、承久四年四月に、朱雀大路(大極殿の正門につながる大嘗会の要路)を耕作する人々がいたと云う。

まさに、宮家の権威の失墜の現れというべき事件だった。

七月八日、後鳥羽院は出家された。

これにより、名実ともに、権力の座に返り咲くことは無くなった。

法名は、金剛理。

御戒師(善行の掟を授ける法師)は、後鳥羽院の皇子で、既に出家されていた仁和寺道助入道親王であった。

受戒の儀式に先立って、後鳥羽院の御影が描かれた。

召されたのは、似絵で名高い藤原信実であった。

この時、後鳥羽院の母、七条院(藤原殖子)が警固を押し切って、後鳥羽院に対面された、と云う。

七条院にしてみれば、凛々しい御姿の見納め、または今生の別れというべき大事だったろう。

言葉もなく、悲涙を抑え、後鳥羽院を見つめられたと云う。

翌九日、仲恭天皇が高陽院の皇居で譲位され、後堀河天皇が践祚、新帝となった。

そして遂に、同月十三日、後鳥羽院は鳥羽殿から隠岐に向けて出立された。

身柄を委ねられたのは、かの工藤祐経(曾我兄弟に討たれた)の息子、伊東祐時であった。

一行の前後は、祐時率いる、甲冑の武士たちが固めている。

後鳥羽院は、逆輿(罪人用の手輿)に乗せられた。

御供は、鳥羽殿御幸の後、出家した後鳥羽院直臣の伊王(医王)能茂、女房の西の御方(冷泉宮の母)、大夫殿(未詳=亀菊か)、それに女官、僧侶一人、医師一人だった。

この後一行は、播磨国は明石、そこから北上して伯耆国を進み、七月二十七日に、ようやく出雲国の大浜浦(現、島根県松江市、合併前の八束郡美保関町)に到着した。

この浦から、帆船にて後鳥羽院は隠岐へと向かわれたのである。

警固の武士たちのほとんどは、ここで帰京したと云う。

後鳥羽院は船出を前に、この地で、七条院(母)と、修明門院(后、重子)に和歌を贈られた。

それは、悲壮感に満ちた歌であった。

七条院へは、

たらちめの消えやらでまつ露の身を

風よりさきにいかでとはまし

(私の帰りを儚くも生き長らえて待っておられる母上を、無常の風が散らしてしまう前に、何としても再びお会いしたいものです)

修明門院へは、

しるらめや憂きめをみをの浦千鳥

島々しほる袖のけしきを

(知っているのだろうか。このような憂き目に遭い、船路の果てに辿り着いた、この悲しみの浦の小鳥たちよ。遠き島で涙に濡れる袖を絞っては眺める、この淋しい景色を)

この後、後鳥羽院は再び帰京することはなかった。

隠岐の島での生活は、十九年の長きに渡った。

「あれほどまでにして、お止め申したものを」

慈円は、失意と落胆、そして的中してしまった自らの予言への自負心と、複雑極まる心境であった。

承久の大事により、仲恭天皇(兼実の曾孫)が廃位し、九条道家が失脚した。

それによって、自らの朝廷における地位は危ういものになった。

「もはや頼りは、頼経(鎌倉四代将軍=九条頼経)だけか」

天皇家および公家の側からの、公武協調は失敗に終わった。

この先も、公家側から働きかけることは困難である。

しかし、公武協調を実現しなければ、上古から続く歴史の道理は保たれない。

そればかりか、それが成らなければ、頼経の地位すら、危ういことに成りかねない。

このことであった。

慈円は、考えた末に、承久の乱で焼失した大成就院(一二〇五年時点では、祇園の森の東、吉水の地にあった怨霊鎮魂の道場を持つ寺院)の再建を決意する。

大成就院は、建立以来、焼失を繰り返していた。

それを後鳥羽院の護持僧であった慈円が守り続けてきたのである。

しかし、こうも焼失を繰り返すのは、正に崇徳天皇、平家など、過去の怨霊のなせる技であるか。

慈円は、今こそ、大成就院の再建を果たし、後の世の平穏を祈願すること、それこそが自らの課せられた最後の使命だと考えたのであろう。

こうして、承久の乱の翌年の内に、大成就院は再建され、怨霊祈祷は再開されるのである。

再興の願文は、天皇と鎌倉将軍の双方を祈願する道場である、としている。

慈円は、承久が事(承久の乱)の翌年から頻発する天変地異(地震、日照り、彗星出現)を見るにつけ、怨霊祈祷の強化を考えたのであろう。

はたして、慈円のこうした動きは、まさにこの後に起きる出来事を予見したかのようであった。

そして、まず最初の事は起こった。

貞応二年(一二二三年)、五月十四日、太上天皇(上皇)、後高倉院が崩御された。腫物(はれもの)を数ヶ月患っていたと云う。

四十五歳の若さであった。

承久の乱後、上皇に返り咲いて、二年にも満たなかった。

慈円にしてみれば、遂に来たか、であった。

鎌倉とて、怨霊の仕業を疑ったことであろう。

特に、北条義時は、承久が事の後、怨霊をことさら恐れていたと見える。

何のためかは書かれていないが、法華経の百部書写を行った、と吾妻鏡にも記録されている。

そして、この頃、鎌倉では、天変(太白星や歳星の変異)や地震、怪異(鳥の怪異、光物出現など)が連続している。

これにより、天変の対する祈祷の回数も急激に増えていった。

貞応三年(一二二四年)、五月十三日、己酉(四十六番目の日)、三浦崎、六浦、前浜の辺りに、死んだ大魚は打ち寄せられ、港を埋め尽くした、と云う。

鎌倉中の人々が、その肉を買い、家々で煎って油を取ったため、異臭が街中に満ちたと云う。

油が取れる大魚、と言えば鯨だろうか。

人々はこの大魚騒ぎを旱魃の兆しと言った。

過去に先例が無く、ただ事ではないと噂し合ったと云う。

この事が起きて、約一ヶ月の後であった。

執権、北条義時が、病に倒れる。

卒中のようなものだったろう。

最近は脚気の上に、霍乱(激しい吐き気・下痢などを伴う急性の病気)が重なっていたと云う。

倒れて直ぐに、危篤状態となった。

直ちに、卜筮が行われた。

陰陽師、安倍国道、安倍親職、安倍忠業、安倍泰貞らは、口を揃えて、大事には至りません、と占ったと云う。

しかし、この占いは外れる。

翌日、六月十三日、己卯(十六番目の日)、北条義時はあっけなく亡くなってしまったのである。

享年、六十二歳であった。

「後鳥羽院の生霊、武士たちの怨霊の仕業だろう」

人々は口々にそう噂し、例え後鳥羽院のことと関わりがないにしても、義時が過去に殺めた者たちの怨霊の仕業に違いない、と思った。

かつて、義時が父、時政に言い放った言葉は、義時自身に降りかかった。

いや、そういう義時こそ最も怨霊を恐れていたに違いない。

そして、その言霊がまさに義時の死期を早めたようにも見えるのだ。

また、祟りを恐れる者に非がある、というのは歴史の真実である。

つまり、その逆も真であるのだ。

慈円は、この年と翌年、大成就院興行を祈願した。

これは、鎌倉幕府主導で行われたと云う。

朝廷の怨霊を祈願する大成就院にて、幕府主導による祈願は異例であった。

言うまでもなく、この二回の祈願が行われたのは、後高倉院崩御と、北条義時の頓死に対して、慈円が承久の乱をきっかけに目を覚ました過去の数多の怨霊の蠢動(うごめく動き)を感じたからに他ならない。

それらの怨霊が向かう先は、朝廷と対峙した幕府であり、後鳥羽院と順徳院が退いた後の天皇家である、と慈円は判断したのであろう。

また、慈円の持論である「公武協調」は、この時すでに、公武は「運命共同体」である、という思いに深化していたと言えるだろう。

こうした中においても、天変地異は止まることは無かった。

すでに、執権は北条泰時に代っている。

義時の死後、直ちに六波羅から呼び戻された、叔父の時房とともに「連署(複数執権体制)」として執権の座に就いたのである。

就任して半年も経っていなかった。

元号が変わった。

天変による改元(貞応から元仁)である。

改元して間も無く、長雨が数十日に渡って続いた。

泰時は、陰陽師に卜筮を依頼する。

「天災の上に、東西の神社が祟りを加えているのです。御祈祷を厚くされますように」

陰陽師はそう占って答えた。

祟りである。

さらに、流行り病が蔓延するのである。

これによって、また改元が行われた。

すなわち、鎌倉だけでなく、京の都を含む全国規模の流行り病であったのだ。

嘉禄に元号が改まって、およそ半月後の五月一日、辛酉(五十八番目の日)のことである。

二品(北条政子)の呼びかけで、二品邸に、弁僧正定豪(真言宗の僧侶)、大蔵卿法印良信(同じく真言宗の僧侶)、駿河前司(三浦義村)、隠岐入道行西(二階堂行村)、陰陽師権助(安倍)国道が召し集まった。

話の主旨は、政子より事前に行西に伝えられていた。

「いま、疱瘡の流行り病にて、死ぬ者が後を絶たず、もはや数千人に及ぶと聞く。そこで、この災いを払い清めるため、般若心経と尊勝陀羅尼(尊勝仏頂の悟りや功徳を説いた呪文)をそれぞれ一万巻ずつ書写して供養したいと思う。どうようにするべきか、皆の考えを請いたい」

最初に定豪が申した。

「千人の僧侶を集めて、一千部の仁王経を講ずるのがよいでしょう」

次に、良信が申した。

「嵯峨天皇の御代にも、疫病が流行ったと聞いております。その時には、五畿七道の全て地で、急死する者が多かったと云います。そこで嵯峨天皇は、自ら筆をお執りになり、般若心経を書写され、かの弘法大師(空海)に命じて供養が行われたと云います。この先例に従うのがよろしいかと存じますがいかがでしょうか」

これに皆賛同した。

政子は言った。

「それでは、国道殿、書写供養の日時を卜筮によって占い、決められよ」

京より、改元を伝える使者は、この翌日に鎌倉に到着した。

そのようなことがあって、すぐ後のことである。

今度は、政子が病に倒れる。

嘉禄元年(一二二五年)、五月の月末のことであった。

御祈祷、治療の限りが尽くされた。

しかし、七月十一日、庚午(七番目の日)、丑の刻(午前一時から午前三時頃)、北条政子の激動の六十九年は幕を閉じた。

人々は嘆き悲しみ、出家する者たちが続出したと云う。

実は、この死に先立ち、もう一人の鎌倉幕府重鎮が亡くなった。

大江広元である。

政子が病床に伏して、十日後のことであった。

鎌倉幕府は、二人の幕府功労者をほぼ同時に失ったのである。

加えて言うなら、承久の乱の後、四年の内に、北条義時、北条政子、大江広元が亡くなったということなのだ。

かくして、承久が事の後の世は、怨霊を常に意識し、恐れる世となってしまった。

そして、それは、すぐには終わるはずもなかった。

落雷の一件から、義時は慎重を通り越して、もはや気弱になっている。

ここは二品(北条政子)邸。

急使が、都度、戦果を鎌倉に運んでくる。

最早、関東軍が敗退することはあるまい、鎌倉はそういう空気であった。

しかし、そうなったからこそ、今度は「その後のこと」について、考える必要が出てきた。

そのことが、義時を悩ませる。

一方、実朝の死後、実質上の将軍代行を務めてきた北条政子にして、もとより義時の英断など期待してはいない。

そして、義時が心配するまでもなく、この戦後処理こそが、最重要事であることを政子こそが分かっていた。

「実朝が亡くなり、源氏が絶えたことで、諸国の御家人の心に迷いが生じていることは、そなたも分かっておりましょう。この戦は、北条氏が源氏の威光を引き継げるかどうかを試された戦なのです」

「御意のとおり」

「ですから、己を奮い立たせて厳しい処断を下さなければ、威厳が揺らぐことでしょう」

義時は、少し身震いをした。

政子は、それには気づかす、続けた。

「とは申せど、要らぬ異心を増長するような事は避けなければなりませぬ。厳しくも公平さが肝要」

「はっ」

力のない返事であった。

「私が、書案を書き記すゆえ、そなたはそれを清書させ、加判して武州(泰時)に送りなさい」

そのように明け暮れ、鎌倉は最終勝利の報せを待っていた。

そして遂に、承久三年(一二二一年)、六月二十三日、丙子(十三番目の日)は、丑の刻(午前一時から午前三時ごろ)に、泰時が遣わした飛脚が鎌倉に到着した。

関東は勝利した。

翌二十四日、義時は既に準備していた、例の事書を直接使者である安東光成に渡した。

泰時に送られたのは、その事書だけではなかった。政子の内密の書状も付けられていたのだ。

以下が、事書の内容である。

(後鳥羽院の代わりの)院には持明院(後鳥羽院の同母兄、後高倉院のこと)の宮を定め申すべし。(仲恭天皇に代わる天皇)御位には同宮の三郎宮(茂仁親王、後の後堀河天皇)を即けまゐらすべし。さて本院(後鳥羽院)をば、同じ王土(天皇の土地)といえども、遥か(京より)離れたる隠岐国(隠岐の島)へ流しまゐらすべし。宮々(六条宮や冷泉宮)をば武蔵守(泰時)計らひて流しまゐらすべし。公卿・殿上人をば坂東国へ下し奉るべし。次々の殿原には、猶も芳心(情け、思いやりなど)あるべからず、悉く頸を切るべし。去ば、先、都に狼藉を止べし。所々には、近衛殿下・九条殿下・七条女院・六条院・仁和寺の宮・徳大寺大臣殿・中山太政入道殿・大宮大将殿、此等の御辺にて、努々狼藉あるべからす(決して乱暴を働いてはならない)。是を用ゐずして狼藉を致さん輩をば、鎌倉方と申とも、召寄て皆頸を切るべし。武蔵守(泰時)・式部丞(北条朝時)は、とくして下るべし(早く戦後処理をして鎌倉に戻れ)。都のあするに(鎌倉が荒廃するから)、式部丞には北陸道七箇国(若狭・越前・加賀・能登・越中・越後・佐渡)の固(守護職)を給べし

最終的には、義時も多少の意見を述べたであろうが、北条政子にしても、決断に窮することがあったことが伺える、慎重な文面と言える。

要は、後鳥羽院に対しての処遇のみが具体的に示されている。

言わば、義時追討の院宣に対する返答の意味合いが強い。

しかし、遠島が限界であったのだ。

いや、それで十分と最終的に判断したのだろう。

重要なことは、後鳥羽上皇の廃位決定のよる皇位継承に関する権限および、物理的な影響力の簒奪である。

合わせて、後鳥羽院の皇位の流れを断つ、ということから、仲恭は天皇を廃位となり、後鳥羽院の兄の系統である茂仁親王(後堀河天皇)が即位を指名したのである。

この事書は、武家幕府が、いや幕府の執権が皇位継承に関与した、という明確な歴史的証拠である。

ここに至る、北条政子、幕府方も計り知れない覚悟があったことは想像に難くない。

しかし、これ以上は踏み込めなかった。せいぜい、関係した公卿、殿上人の坂東配流が限界。

官軍に関与した者たちへは斬首を命じたが、それは粛々と行うべきこと。

そして、反得宗家の御家人の反逆も同時に恐れていたことも分かる。

「都のあするに」、泰時と朝時に、出来る限り早く、鎌倉に戻れとあるのだ。

もちろん、添えられた政子からの別の書状に、細かいことは記載されただろう。

朝時、公卿らとよくよく相談されるが良い、と。

この事書にはないが、幕府は、藤原(九条)道家の摂政を停止し、前関白、藤原(近衛)家実を摂政にするよう申し入れた、と云う。

すでに摂関家においては、そういう空気であったため、その申し入れは直ぐに受け入れられ、摂政・氏長者(藤原氏一族の代表者)として、近衛家が返り咲くのである。

これにより、近衛家実が事書の内容を解釈して、その後の宮家の道筋が決められて行くのである。

しかし、最初から家実は、難問にぶつかった。

順徳院の処遇である。

家実にしてみれば、幕府側にここまでは決めてもらいたかった、と思ったことだろう。

相手は、恐れ多くも、もう一人の上皇である。

そして、後鳥羽院の最大の理解者とはいえ、順徳院の官軍指揮への具体的な関与はない。

事の実際は、後鳥羽院の独断と言っていいのだ。

他の公家方にしても、厳罰を口にする者などあろうはずがない。

完全に宙に浮いてしまったのである。

しかし、そのような周囲の心配は、間もなく徒労に終わる。

「余は、遠島、佐渡であろう」

順徳院は自ら、そう決断したのである。

これにより、家実にしてみてば、あるいはほっと胸を撫で下ろしたかもしれない。

それでも、公家たちはそれぞれに動揺したことだろう。

とかく順徳院の支持者、理解者は慌てふためき、歎き、失望の声に満ちた。

順徳院にすれば、これはごく当然のことであった。

父が遠島であれば、自らも遠島以外にありえない。

ともかくも、これによって、戦後処理は一気に固まっていった。

土御門院は、両上皇が配流となったので、自らも配流を希望し、土佐国へ移られる。

そして、事書の最後に記された、「北陸道七箇国」の守護については、その後の幕府安定にとって最重要課題であった。

これを任されたのが、泰時の弟、朝時であった。

この度の戦で、北陸道を進軍し、戦功を治めたのが朝時であるため、これは当然の委任であるが、これまで、何かと得宗家主流から遠ざけられてきたことも事実であり、そういう意味では、大抜擢ではある。

こうして、北陸・越後の守護については以下の通りとなった。

若狭は、島津忠時(島津忠久の嫡男)。

越前は、島津忠久(妻は、かの畠山重忠の娘)。

加賀は、北条朝時。

能登は、北条朝時。

越中は、北条朝時。

越後は、北条朝時。

そして、佐渡守は、北条朝時である。

北陸道七箇国の守護人事を任された朝時は、兄泰時と相談しながらも、意図的にこのような配置を決めた。

この決定は、順徳院にとって、幸いであった。

以降、結果として、北条朝時は、長く佐渡の守護に関わることになるのである。

朝時は義時の次男であり、それゆえ北条得宗家、主流とはなり得なかった。

名越流を名乗る。

支流ではあるが、確たる政治思想を持っていた。

父である義時よりも、兄、泰時を尊敬し、その泰時としても朝時を頼りにしていた。

朝時も、その辺りのことを理解していただろう。

このような二人の関係性を、将軍頼朝は早くから察知していたかもしれない。

吾妻鏡の記録には見当たらないが、朝時の烏帽子親も、泰時同様、頼朝なのではないだろうか。

その名が示している。

泰時は、頼朝死後一年くらいまで、頼朝より授かった「頼時」を名乗っていた。

兄「頼時」と、弟「朝時」。

「頼朝」の名を二人で分けたように思える。

長い目で見れば、初期の鎌倉幕府は、この二人があったから続いたと言えるだろう。

もし、義時の世が続き、泰時が事跡を立て直さなければ、朝時は表立った逆心を起こした可能性が高い、と見る。

一方、朝時が、この守護人事を真っ先に伝えた人物があった。

極秘の、密会。

その相手とは、平経高である。

経高は、実務派の公卿であった。

菅原為長を師として、朝儀・公事に精通し、それを実直に政務に生かした、まさに叩き上げの公卿と言えよう。

その実力により、九条家、近衛家、さらには九条道家の政敵である土御門定通と、派閥を超えて信任されていた人物であった。

その経高は、承久二年、順徳天皇のご在位中に、蔵人頭に昇進し、順徳院に仕えていた。

「この度の(順徳院の)ご英断につきましては、歎かわしい事この上なく、経高殿のご心痛は、いかばかりかとお察し申します」

朝時は、畳に頭を付けるように深々とひれ伏した。

経高は、言葉もなく、辞儀を返した。

慇懃なわけではなく、それほどまでに、心から打ちひしがれていたのであった。

経高は、尋常ならざるほどに順徳院を敬愛した人物である。

それは、平経高が記した名著「平戸記」にも明らかだ。

「その中にあって、これは少しの慰めにもなりませんが、予が佐渡守を仰せつかりました」

経高は、顔を上げ、朝時を見つめた。

その反応に、朝時は少し勢いづいて続けた。

「ご安心ください。予がしかと新院(順徳院)をお護りいたします。実際に警固に当たる守護代、地頭の人事も既に考えておりますゆえ、その点もご心配には及びません」

経高は、ほっと息を吐いた。

「このところ、まったく気が休まることはありませんでしたが、ようやく少しの光が差しました。何卒よろしくお頼みいたします」

経高は深々と頭を下げた。

「いつの日か、御帰洛ということもござましょう。その時まで、朝時が命を賭してお護りいたします」

経高は、朝時のこの言葉に、何度も頭を下げ、涙を流した。

月が変わって、七月には、後鳥羽院の隠岐に向けての準備が始まった。

六日、戊子(二十五番目の日)、後鳥羽院は、四辻殿から離宮である鳥羽殿に移られた。

すなわち、洛中から洛南の郊外に移られたということであり、それは象徴的な出来事であった。

敗者のみならず、この大事が京の都の人々に与えた衝撃は甚大であった。

それはそのまま、京都の荒廃に繋がって行くのである。

強盗・群盗の横行、山僧の横暴、そして貴族社会の退廃である。

記録では、承久四年四月に、朱雀大路(大極殿の正門につながる大嘗会の要路)を耕作する人々がいたと云う。

まさに、宮家の権威の失墜の現れというべき事件だった。

七月八日、後鳥羽院は出家された。

これにより、名実ともに、権力の座に返り咲くことは無くなった。

法名は、金剛理。

御戒師(善行の掟を授ける法師)は、後鳥羽院の皇子で、既に出家されていた仁和寺道助入道親王であった。

受戒の儀式に先立って、後鳥羽院の御影が描かれた。

召されたのは、似絵で名高い藤原信実であった。

この時、後鳥羽院の母、七条院(藤原殖子)が警固を押し切って、後鳥羽院に対面された、と云う。

七条院にしてみれば、凛々しい御姿の見納め、または今生の別れというべき大事だったろう。

言葉もなく、悲涙を抑え、後鳥羽院を見つめられたと云う。

翌九日、仲恭天皇が高陽院の皇居で譲位され、後堀河天皇が践祚、新帝となった。

そして遂に、同月十三日、後鳥羽院は鳥羽殿から隠岐に向けて出立された。

身柄を委ねられたのは、かの工藤祐経(曾我兄弟に討たれた)の息子、伊東祐時であった。

一行の前後は、祐時率いる、甲冑の武士たちが固めている。

後鳥羽院は、逆輿(罪人用の手輿)に乗せられた。

御供は、鳥羽殿御幸の後、出家した後鳥羽院直臣の伊王(医王)能茂、女房の西の御方(冷泉宮の母)、大夫殿(未詳=亀菊か)、それに女官、僧侶一人、医師一人だった。

この後一行は、播磨国は明石、そこから北上して伯耆国を進み、七月二十七日に、ようやく出雲国の大浜浦(現、島根県松江市、合併前の八束郡美保関町)に到着した。

この浦から、帆船にて後鳥羽院は隠岐へと向かわれたのである。

警固の武士たちのほとんどは、ここで帰京したと云う。

後鳥羽院は船出を前に、この地で、七条院(母)と、修明門院(后、重子)に和歌を贈られた。

それは、悲壮感に満ちた歌であった。

七条院へは、

たらちめの消えやらでまつ露の身を

風よりさきにいかでとはまし

(私の帰りを儚くも生き長らえて待っておられる母上を、無常の風が散らしてしまう前に、何としても再びお会いしたいものです)

修明門院へは、

しるらめや憂きめをみをの浦千鳥

島々しほる袖のけしきを

(知っているのだろうか。このような憂き目に遭い、船路の果てに辿り着いた、この悲しみの浦の小鳥たちよ。遠き島で涙に濡れる袖を絞っては眺める、この淋しい景色を)

この後、後鳥羽院は再び帰京することはなかった。

隠岐の島での生活は、十九年の長きに渡った。

「あれほどまでにして、お止め申したものを」

慈円は、失意と落胆、そして的中してしまった自らの予言への自負心と、複雑極まる心境であった。

承久の大事により、仲恭天皇(兼実の曾孫)が廃位し、九条道家が失脚した。

それによって、自らの朝廷における地位は危ういものになった。

「もはや頼りは、頼経(鎌倉四代将軍=九条頼経)だけか」

天皇家および公家の側からの、公武協調は失敗に終わった。

この先も、公家側から働きかけることは困難である。

しかし、公武協調を実現しなければ、上古から続く歴史の道理は保たれない。

そればかりか、それが成らなければ、頼経の地位すら、危ういことに成りかねない。

このことであった。

慈円は、考えた末に、承久の乱で焼失した大成就院(一二〇五年時点では、祇園の森の東、吉水の地にあった怨霊鎮魂の道場を持つ寺院)の再建を決意する。

大成就院は、建立以来、焼失を繰り返していた。

それを後鳥羽院の護持僧であった慈円が守り続けてきたのである。

しかし、こうも焼失を繰り返すのは、正に崇徳天皇、平家など、過去の怨霊のなせる技であるか。

慈円は、今こそ、大成就院の再建を果たし、後の世の平穏を祈願すること、それこそが自らの課せられた最後の使命だと考えたのであろう。

こうして、承久の乱の翌年の内に、大成就院は再建され、怨霊祈祷は再開されるのである。

再興の願文は、天皇と鎌倉将軍の双方を祈願する道場である、としている。

慈円は、承久が事(承久の乱)の翌年から頻発する天変地異(地震、日照り、彗星出現)を見るにつけ、怨霊祈祷の強化を考えたのであろう。

はたして、慈円のこうした動きは、まさにこの後に起きる出来事を予見したかのようであった。

そして、まず最初の事は起こった。

貞応二年(一二二三年)、五月十四日、太上天皇(上皇)、後高倉院が崩御された。腫物(はれもの)を数ヶ月患っていたと云う。

四十五歳の若さであった。

承久の乱後、上皇に返り咲いて、二年にも満たなかった。

慈円にしてみれば、遂に来たか、であった。

鎌倉とて、怨霊の仕業を疑ったことであろう。

特に、北条義時は、承久が事の後、怨霊をことさら恐れていたと見える。

何のためかは書かれていないが、法華経の百部書写を行った、と吾妻鏡にも記録されている。

そして、この頃、鎌倉では、天変(太白星や歳星の変異)や地震、怪異(鳥の怪異、光物出現など)が連続している。

これにより、天変の対する祈祷の回数も急激に増えていった。

貞応三年(一二二四年)、五月十三日、己酉(四十六番目の日)、三浦崎、六浦、前浜の辺りに、死んだ大魚は打ち寄せられ、港を埋め尽くした、と云う。

鎌倉中の人々が、その肉を買い、家々で煎って油を取ったため、異臭が街中に満ちたと云う。

油が取れる大魚、と言えば鯨だろうか。

人々はこの大魚騒ぎを旱魃の兆しと言った。

過去に先例が無く、ただ事ではないと噂し合ったと云う。

この事が起きて、約一ヶ月の後であった。

執権、北条義時が、病に倒れる。

卒中のようなものだったろう。

最近は脚気の上に、霍乱(激しい吐き気・下痢などを伴う急性の病気)が重なっていたと云う。

倒れて直ぐに、危篤状態となった。

直ちに、卜筮が行われた。

陰陽師、安倍国道、安倍親職、安倍忠業、安倍泰貞らは、口を揃えて、大事には至りません、と占ったと云う。

しかし、この占いは外れる。

翌日、六月十三日、己卯(十六番目の日)、北条義時はあっけなく亡くなってしまったのである。

享年、六十二歳であった。

「後鳥羽院の生霊、武士たちの怨霊の仕業だろう」

人々は口々にそう噂し、例え後鳥羽院のことと関わりがないにしても、義時が過去に殺めた者たちの怨霊の仕業に違いない、と思った。

かつて、義時が父、時政に言い放った言葉は、義時自身に降りかかった。

いや、そういう義時こそ最も怨霊を恐れていたに違いない。

そして、その言霊がまさに義時の死期を早めたようにも見えるのだ。

また、祟りを恐れる者に非がある、というのは歴史の真実である。

つまり、その逆も真であるのだ。

慈円は、この年と翌年、大成就院興行を祈願した。

これは、鎌倉幕府主導で行われたと云う。

朝廷の怨霊を祈願する大成就院にて、幕府主導による祈願は異例であった。

言うまでもなく、この二回の祈願が行われたのは、後高倉院崩御と、北条義時の頓死に対して、慈円が承久の乱をきっかけに目を覚ました過去の数多の怨霊の蠢動(うごめく動き)を感じたからに他ならない。

それらの怨霊が向かう先は、朝廷と対峙した幕府であり、後鳥羽院と順徳院が退いた後の天皇家である、と慈円は判断したのであろう。

また、慈円の持論である「公武協調」は、この時すでに、公武は「運命共同体」である、という思いに深化していたと言えるだろう。

こうした中においても、天変地異は止まることは無かった。

すでに、執権は北条泰時に代っている。

義時の死後、直ちに六波羅から呼び戻された、叔父の時房とともに「連署(複数執権体制)」として執権の座に就いたのである。

就任して半年も経っていなかった。

元号が変わった。

天変による改元(貞応から元仁)である。

改元して間も無く、長雨が数十日に渡って続いた。

泰時は、陰陽師に卜筮を依頼する。

「天災の上に、東西の神社が祟りを加えているのです。御祈祷を厚くされますように」

陰陽師はそう占って答えた。

祟りである。

さらに、流行り病が蔓延するのである。

これによって、また改元が行われた。

すなわち、鎌倉だけでなく、京の都を含む全国規模の流行り病であったのだ。

嘉禄に元号が改まって、およそ半月後の五月一日、辛酉(五十八番目の日)のことである。

二品(北条政子)の呼びかけで、二品邸に、弁僧正定豪(真言宗の僧侶)、大蔵卿法印良信(同じく真言宗の僧侶)、駿河前司(三浦義村)、隠岐入道行西(二階堂行村)、陰陽師権助(安倍)国道が召し集まった。

話の主旨は、政子より事前に行西に伝えられていた。

「いま、疱瘡の流行り病にて、死ぬ者が後を絶たず、もはや数千人に及ぶと聞く。そこで、この災いを払い清めるため、般若心経と尊勝陀羅尼(尊勝仏頂の悟りや功徳を説いた呪文)をそれぞれ一万巻ずつ書写して供養したいと思う。どうようにするべきか、皆の考えを請いたい」

最初に定豪が申した。

「千人の僧侶を集めて、一千部の仁王経を講ずるのがよいでしょう」

次に、良信が申した。

「嵯峨天皇の御代にも、疫病が流行ったと聞いております。その時には、五畿七道の全て地で、急死する者が多かったと云います。そこで嵯峨天皇は、自ら筆をお執りになり、般若心経を書写され、かの弘法大師(空海)に命じて供養が行われたと云います。この先例に従うのがよろしいかと存じますがいかがでしょうか」

これに皆賛同した。

政子は言った。

「それでは、国道殿、書写供養の日時を卜筮によって占い、決められよ」

京より、改元を伝える使者は、この翌日に鎌倉に到着した。

そのようなことがあって、すぐ後のことである。

今度は、政子が病に倒れる。

嘉禄元年(一二二五年)、五月の月末のことであった。

御祈祷、治療の限りが尽くされた。

しかし、七月十一日、庚午(七番目の日)、丑の刻(午前一時から午前三時頃)、北条政子の激動の六十九年は幕を閉じた。

人々は嘆き悲しみ、出家する者たちが続出したと云う。

実は、この死に先立ち、もう一人の鎌倉幕府重鎮が亡くなった。

大江広元である。

政子が病床に伏して、十日後のことであった。

鎌倉幕府は、二人の幕府功労者をほぼ同時に失ったのである。

加えて言うなら、承久の乱の後、四年の内に、北条義時、北条政子、大江広元が亡くなったということなのだ。

かくして、承久が事の後の世は、怨霊を常に意識し、恐れる世となってしまった。

そして、それは、すぐには終わるはずもなかった。

0

お気に入りに追加

13

あなたにおすすめの小説

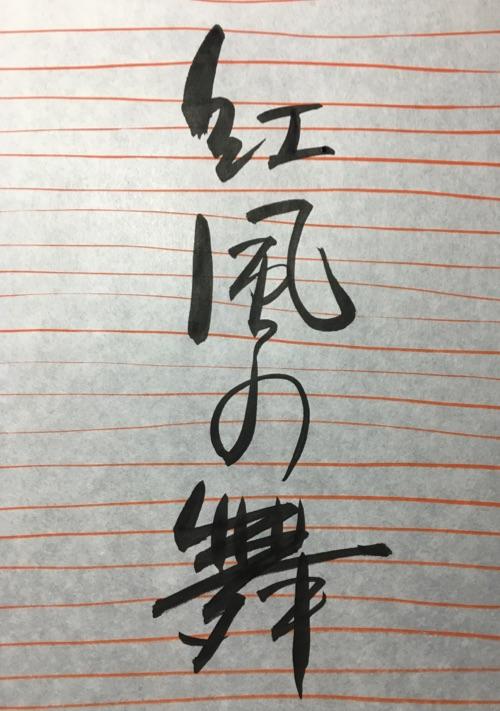

紅風の舞(べにかぜのまい)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

初代の櫓(しょだいのやぐら)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

山形県最上郡舟形町、東長沢には、「団十郎屋敷」なる場所がある。

その地には、「ここは初代市川団十郎の生誕地である」という言い伝えが残っている。

初代、市川團十郎の経歴は、「市川宗家代々」が伝えるとおりだが、ほかにも様々な説や言い伝えがあり、大変興味深い。

東長沢の伝説に端を発し、初代團十郎の諸説ある記録の断片を筆者なりに編み直した。

例えば、こんな初代市川團十郎の一生があったかもしれない。

if 大坂夏の陣 〜勝ってはならぬ闘い〜

かまぼこのもと

歴史・時代

1615年5月。

徳川家康の天下統一は最終局面に入っていた。

堅固な大坂城を無力化させ、内部崩壊を煽り、ほぼ勝利を手中に入れる……

豊臣家に味方する者はいない。

西国無双と呼ばれた立花宗茂も徳川家康の配下となった。

しかし、ほんの少しの違いにより戦局は全く違うものとなっていくのであった。

全5話……と思ってましたが、終わりそうにないので10話ほどになりそうなので、マルチバース豊臣家と別に連載することにしました。

辻のあやかし斬り夜四郎 呪われ侍事件帖

井田いづ

歴史・時代

旧題:夜珠あやかし手帖 ろくろくび

あなたのことを、首を長くしてお待ちしておりましたのに──。

+++

今も昔も世間には妖怪譚がありふれているように、この辻にもまた不思議な噂が立っていた。曰く、そこには辻斬りの妖がいるのだと──。

団子屋の娘たまはうっかり辻斬り現場を見てしまった晩から、おかしな事件に巻き込まれていく。

町娘たまと妖斬り夜四郎の妖退治譚、ここに開幕!

(二作目→ https://www.alphapolis.co.jp/novel/284186508/398634218)

出雲屋の客

笹目いく子

歴史・時代

短篇です。江戸堀留町の口入屋『出雲屋』は、乳母奉公と養子縁組ばかりを扱う風変わりな口入屋だった。子を失い、横暴な夫に命じられるまま乳母奉公の口を求めて店を訪れた佐和は、女店主の染から呉服商泉屋を紹介される。

店主の市衛門は妻を失い、乳飲み子の香奈を抱えて途方に暮れていた。泉屋で奉公をはじめた佐和は、市衛門を密かに慕うようになっていたが、粗暴な夫の太介は香奈の拐かしを企んでいた。

夫と離縁し、行き場をなくした佐和を、染は出雲屋に雇う。養子縁組の仕事を手伝いながら、佐和は自分の生きる道を少しずつ見つけて行くのだった。

いや、婿を選べって言われても。むしろ俺が立候補したいんだが。

SHO

歴史・時代

時は戦国末期。小田原北条氏が豊臣秀吉に敗れ、新たに徳川家康が関八州へ国替えとなった頃のお話。

伊豆国の離れ小島に、弥五郎という一人の身寄りのない少年がおりました。その少年は名刀ばかりを打つ事で有名な刀匠に拾われ、弟子として厳しく、それは厳しく、途轍もなく厳しく育てられました。

そんな少年も齢十五になりまして、師匠より独立するよう言い渡され、島を追い出されてしまいます。

さて、この先の少年の運命やいかに?

剣術、そして恋が融合した痛快エンタメ時代劇、今開幕にございます!

*この作品に出てくる人物は、一部実在した人物やエピソードをモチーフにしていますが、モチーフにしているだけで史実とは異なります。空想時代活劇ですから!

*この作品はノベルアップ+様に掲載中の、「いや、婿を選定しろって言われても。だが断る!」を改題、改稿を経たものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる