12 / 26

(十一)徳白尼語り、煙くらべの歌と、順徳院配流について

しおりを挟む

「そう、翁様に、ぜひお尋ねしたかったことがございます」

「はて、それはなんでしょうか」

「何故に、後鳥羽院は、あれほどまでに定家様の和歌にお怒りになられたのでしょうか」

「はあ、あの、煙くらべの歌のことでしょうか」

「左様です。何か常人にはわかり得ない深い意味が隠されていたのでしょうか」

芭蕉は、白湯で喉を潤すと、話し始めた。

「あの和歌につきましては、歌壇でも話題となるところです。深読みすれば、切りがないと申しますか」

「やはり、そうでしたか。翁様はどのように」

「定家卿は、当時、民部卿の位にありましたが、その地位に不満があったようで、何度か上に昇進の願いを上げられたのですが、叶わなかった。その恨み節が、この和歌の下の句に読まれており、それを後鳥羽院が不快に思われた、という解釈が一般的でございますし、私もそう考えます。あの緊迫した時期に、まだそのようなことを申すか、というお気持ちだったのでは、と」

芭蕉は、そう言うと、改めて、件の和歌を引いた。

道のべの野原の柳したもえぬ

あはれ歎の煙くらべに

「春、道のべにある、野の柳は芽吹き、煙るようだ。それは、昇進が叶わない嘆きのために立昇る私の胸の煙と競い合うかのようだ。そのような意になりましょうか」

徳白尼は頷いたが、不審がるような笑みを浮かべた。

「たとえ、緊迫した精神状態であったとしましても、その程度のことで、後鳥羽院が、長年頼りにされてきた定家様を義絶するようなことがござりましょうか。そのことがどうも私にはわかりかねます」

今度は芭蕉が頷く番であった。

「はい、そのように考える方が多いことは確かにございます。実は、歌壇に、漢詩に精通した歌人がおりまして、酒を酌み交わす機会があった折、この歌の話となりまして、その者が、興味深い説を唱えておりました」

「それはどのように」

「はい、やや唐突にはございますが、この歌には、三国時代の嵆康という賢人のことが詠み込められていると、その者は申します。どういうことか」

芭蕉は、徳白尼を見つめて、言葉を続けた。

「嵆康は、竹林の七賢の一人。大変に器用な方だったと云います。嵆康の家の庭に鍛冶場があったとのこと。そこに清水を引き、夏になると、柳の下で鍛冶に勤しんだとのこと。柳下に鍛す、という故事はそこからきております。鍛冶と言えば、後鳥羽院も鍛冶を好まれたことで有名にござります」

奇抜だと思った説も、自分の言葉で語っていると、なぜか真のように思えてくるから不思議だった。

「教養の高さでは引けを取らない二人。この故事を知らないはずはありません。鍛冶、すなわち刀鍛冶」

芭蕉は、そこで言葉を一旦切り、徳白尼は、はっと空に目をやった。

しばしの沈黙。

徳白尼は、何かをひらめいたようであった。

「御存知の通り、後鳥羽院は三種の神器の一つ、刀剣が揃わずして、即位した異例の天皇と言われ、そのことを大変に引け目に思っておられました。それ故に、刀剣に対するこだわり様は、尋常ではなかったと云います。すなわち、この和歌は、定家卿の内面の歎きを詠むと見せかけて、その実は、後鳥羽院の嘆きを詠んだ歌である、とその者は言います」

「やはり」

徳白尼は納得したようだった。

「さらに」

芭蕉は、もう一つの因果について続けた。

「その刀剣、天叢雲剣は、別名、草薙剣といいます。なぜ、草薙というかと申しますと、それは日本書紀の日本武尊の逸話に関係します。駿河の国で、日本武尊を亡き者にしようとした賊が野に放った火によって囲まれた時、腰に差していた天叢雲剣がひとりでに抜け、火のついた草を薙ぎ払ってくれたことで難を逃れたという逸話です。つまり、草薙剣は、野、火、に縁がある剣。そうしますと、ただ野辺の様子を直截に詠んだと思われた上の句にも、別の意味が出てきます。野原の柳下もえぬ、は、柳の下の草に火がついて燃えたとも取れます」

喉が乾くのか、芭蕉は、また白湯を一つすすった。

「草、柳、草薙。野火の草を払う、草薙剣。もえぬは、その剣さえも得ぬ、持たない貴方。それはなんと哀れで、嘆かわしいことか。その歎きの煙にくすぶっている。それゆえ、東国の地方武士が上げ続ける愚かな戦の煙と競い合うことになるのだ。そのことこそ、なんと嘆かわしいことであるか、と」

徳白尼は、言葉もなく、息を飲んだ。

「あくまでも、その者の解釈でありますゆえ」

芭蕉の言葉も虚しく、二人は手元の白湯に目を落とし、しばし押し黙るしかなかった。

あたりは、夜の帳が下りはじめている。

再び口火を切ったのは、徳白尼のほうだった。

「承久が事は、大きな変わり目でございました」

芭蕉は伏せていた目を上げ、徳白尼を見つめた。

「この変わり目は、公武が戦いを交えた、という、それだけのことではありません。日本国を分断した、そういう変わり目なのです」

「それはどうしてですか」

徳白尼は、考えを再度まとめるように、白湯をすすった。

「そうですね、分かりやすく申し上げれば、日本に二つの権力の流れができたということです」

芭蕉にはまだ分からない。

「承久が事の前は、天皇を頂点に、そのお墨付きを得た武家の将軍が居て、天下を納めました。もっと以前は、そもそも、武士がこのようにはびこっていなかった。平氏からです。武家が地位を高めたのは。つまり、それ以前は天皇の御世でした」

芭蕉は、ようやく頷き、白湯をすすった。

「至尊、という考え方です。そこへ、至強という武家が天下を治める、という考え方が定着し、肩を並べるようになります。それが、保元の乱、そして承久が事で、完全に至強が本筋になったわけです。実際の上で権力を握っている人々は、天皇の威光だけを利用するようになるわけです」

「慈円僧正が愚管抄に述べられたことですね」

「さようでございます。しかし、後鳥羽院や順徳院が、日本国を分断することを望むはずもございません。その点において、義時追討の宣旨は間違っていました。まともに取り合うべきではなかった。天皇が動けば、事は大きくなります。予想を遥かに上回って。ですから、北条も過大に反応したのです」

「さようでしょう。しかし、後鳥羽院は官軍の増強にかなり尽力されていたようですが」

「そう、そのことです。とかく、武芸に力を入れられていて、時代錯誤な天皇であったような批判は多ございます。それでも、後鳥羽院は、それをもって、東国武士を打倒しようなどとは、当初、露にもお考えではなかったことでしょう。ご本心は、日本国に欠けてきた、道理や規律を取り戻すこと。後鳥羽院の良き理解者たちは、そのことこそを理解していました。逆に批判的な方々は、そこを誤解されていました」

「確かに、武家にはそのようなことは理解し難いでしょう。誰かが武装すれば、いつかは攻められると、本能的に思うのが武士」

「さようです。ですから、まともに対峙する相手ではなかったものを」

一瞬、徳白尼が肩を落としたように、芭蕉には見えた。

芭蕉が引き取って言った。

「結果としまして、官軍が敗れ、三上皇は配流されます。今となっては、順徳院様が、佐渡というのは、何か因縁のようなものを感じます。それについては、徳白様はどうお考えですか」

徳白尼は、どこから話そうかと少し思案しているようだった。

「そこは、それほど深く幕府もお考えになったとは思えません。ただ、三上皇を引き離し、遠くへ移されることのみを考えたのでしょう。土御門院は、当初御計画とは無関係だったため、罪に問わないと幕府方も判断したようですし」

「土御門院に関しては、ご本人が希望されたと言われています」

「はい。そして順徳院様ですが、確かに佐渡に移られたのは、何か縁を感じます。当時、佐渡や越後は、言ってみれば幕府の権力がようやく及ぶ北の端でした。頼朝卿が奥州を平定したとはいえ、まだまだ混沌としていたと思われます。北方の蝦夷の影響もありますし、東回り航路で、朝廷が直接影響を及ぼし続けた向きもあります。そういう意味でも、出羽以北は、辺境です。その辺境にほど近い、佐渡に移された、ということです。そして、その佐渡から遠くない国土側に、この羽黒山が在って、それが天皇家ゆかりの聖地であることを幕府方も知っていたでしょう。しかしだからと言って、順徳院様がまさか国土に逃れ、その地で蜂起するなどとは考えなかったでしょうし、そのようなことを考えるようなお方ではありません」

「そうでしょう。徳白様が言われるように、やはり後鳥羽院から遠ざけることこそを最優先されたのでしょう。それにしましても、順徳院様が佐渡に移られ、その後、羽黒山に来られて、最上河を遡られた、というようなことは、考えにも及びませんでした」

「そのことは、秘事なれば、詳しく知る者とておりません」

「羽黒山にも記録にはありませんか」

「ございません。本間家の関係の家の文書に僅かに残るだけ、と聞いております」

「さようですか。佐渡本間氏と本間家(庄内)は同じ系統なのですか」

「さあ、どうでしょう」

なぜか、徳白尼は曖昧に濁した。そしてその話題を避けるように、話を変える。

「佐渡本間氏は、北条朝時が越後守に着任されてから佐渡に来られましたことは先程申しました。とにかく、この事が順徳院様には幸いだったと言うべきでしょう」

芭蕉は茶碗を手に取り、徳白尼は続ける。

「それが幸いしたこともあり、順徳院様の佐渡でのお暮らしぶりは、質素ではありましたが、悲壮的なものでは、まったくありませんでした」

芭蕉は、納得とばかりに大きく頷いた。

「順徳院様ご自身も、ご到着されてすぐにはお嘆きも多かったとは想われますが、いずれ前向きに、心の赴くまま、ご自身がなさりたいこと、なすべきことに取り組まれました。かえって、世事から離れられて、余分な雑念を排除できた分、ご自分の事だけに専心できたのではないでしょうか」

徳白尼は回想するかのように、目をつむった。

「そうでしょう、そうでしょう。佐渡にて、八雲御抄を完成され、御百首も編んでおられます」

「さようです。その御百首に関しましても、まったく恨み言などはお詠みにならずに、純粋な和歌として詠まれました」

「はい、お人柄が出ております」

「三上皇の悲劇を歌われたのは、わずかに一首のみです」

芭蕉が、御百首から一首詠んだ。

人ならぬ岩木もさらに悲しきは

三つの小島の秋の夕暮れ

(人ならば「見つ」と語りかけようものを、人ならぬ石や木があるばかりで、さらに悲しみを催させるのは、みつの小島の秋の夕暮だよ)

「定家卿(藤原定家)は、この歌を大変高く評価されました」

「御百首を定家卿に送られ、評価を仰がれました。遠くにあっても、和歌の交流に変わりはありませんでした。有り難いことにございます」

そう言って徳白尼は目を細め、自分のことのように喜びながら続けた。

「ほんの少しでも御日記などが残されておりますれば、和歌を詠まれた時の御様子も分かるのですが、それも叶いません。ですから、佐渡での実際のお暮らしぶりは想像すらままなりません。いくつかの言い伝えが残るだけでございます」

「さようですか」

少し落胆したような芭蕉を見つめる徳白尼の表情は何故か穏やかで、微かに笑みをたたえている。

「それでも、まだ、お伝えしきれないことがございます」

「ほう、それでは、もう遅くなりましたゆえ、また明日、お聞かせいただけますか」

「はい、また明日にいたしましょう」

「はて、それはなんでしょうか」

「何故に、後鳥羽院は、あれほどまでに定家様の和歌にお怒りになられたのでしょうか」

「はあ、あの、煙くらべの歌のことでしょうか」

「左様です。何か常人にはわかり得ない深い意味が隠されていたのでしょうか」

芭蕉は、白湯で喉を潤すと、話し始めた。

「あの和歌につきましては、歌壇でも話題となるところです。深読みすれば、切りがないと申しますか」

「やはり、そうでしたか。翁様はどのように」

「定家卿は、当時、民部卿の位にありましたが、その地位に不満があったようで、何度か上に昇進の願いを上げられたのですが、叶わなかった。その恨み節が、この和歌の下の句に読まれており、それを後鳥羽院が不快に思われた、という解釈が一般的でございますし、私もそう考えます。あの緊迫した時期に、まだそのようなことを申すか、というお気持ちだったのでは、と」

芭蕉は、そう言うと、改めて、件の和歌を引いた。

道のべの野原の柳したもえぬ

あはれ歎の煙くらべに

「春、道のべにある、野の柳は芽吹き、煙るようだ。それは、昇進が叶わない嘆きのために立昇る私の胸の煙と競い合うかのようだ。そのような意になりましょうか」

徳白尼は頷いたが、不審がるような笑みを浮かべた。

「たとえ、緊迫した精神状態であったとしましても、その程度のことで、後鳥羽院が、長年頼りにされてきた定家様を義絶するようなことがござりましょうか。そのことがどうも私にはわかりかねます」

今度は芭蕉が頷く番であった。

「はい、そのように考える方が多いことは確かにございます。実は、歌壇に、漢詩に精通した歌人がおりまして、酒を酌み交わす機会があった折、この歌の話となりまして、その者が、興味深い説を唱えておりました」

「それはどのように」

「はい、やや唐突にはございますが、この歌には、三国時代の嵆康という賢人のことが詠み込められていると、その者は申します。どういうことか」

芭蕉は、徳白尼を見つめて、言葉を続けた。

「嵆康は、竹林の七賢の一人。大変に器用な方だったと云います。嵆康の家の庭に鍛冶場があったとのこと。そこに清水を引き、夏になると、柳の下で鍛冶に勤しんだとのこと。柳下に鍛す、という故事はそこからきております。鍛冶と言えば、後鳥羽院も鍛冶を好まれたことで有名にござります」

奇抜だと思った説も、自分の言葉で語っていると、なぜか真のように思えてくるから不思議だった。

「教養の高さでは引けを取らない二人。この故事を知らないはずはありません。鍛冶、すなわち刀鍛冶」

芭蕉は、そこで言葉を一旦切り、徳白尼は、はっと空に目をやった。

しばしの沈黙。

徳白尼は、何かをひらめいたようであった。

「御存知の通り、後鳥羽院は三種の神器の一つ、刀剣が揃わずして、即位した異例の天皇と言われ、そのことを大変に引け目に思っておられました。それ故に、刀剣に対するこだわり様は、尋常ではなかったと云います。すなわち、この和歌は、定家卿の内面の歎きを詠むと見せかけて、その実は、後鳥羽院の嘆きを詠んだ歌である、とその者は言います」

「やはり」

徳白尼は納得したようだった。

「さらに」

芭蕉は、もう一つの因果について続けた。

「その刀剣、天叢雲剣は、別名、草薙剣といいます。なぜ、草薙というかと申しますと、それは日本書紀の日本武尊の逸話に関係します。駿河の国で、日本武尊を亡き者にしようとした賊が野に放った火によって囲まれた時、腰に差していた天叢雲剣がひとりでに抜け、火のついた草を薙ぎ払ってくれたことで難を逃れたという逸話です。つまり、草薙剣は、野、火、に縁がある剣。そうしますと、ただ野辺の様子を直截に詠んだと思われた上の句にも、別の意味が出てきます。野原の柳下もえぬ、は、柳の下の草に火がついて燃えたとも取れます」

喉が乾くのか、芭蕉は、また白湯を一つすすった。

「草、柳、草薙。野火の草を払う、草薙剣。もえぬは、その剣さえも得ぬ、持たない貴方。それはなんと哀れで、嘆かわしいことか。その歎きの煙にくすぶっている。それゆえ、東国の地方武士が上げ続ける愚かな戦の煙と競い合うことになるのだ。そのことこそ、なんと嘆かわしいことであるか、と」

徳白尼は、言葉もなく、息を飲んだ。

「あくまでも、その者の解釈でありますゆえ」

芭蕉の言葉も虚しく、二人は手元の白湯に目を落とし、しばし押し黙るしかなかった。

あたりは、夜の帳が下りはじめている。

再び口火を切ったのは、徳白尼のほうだった。

「承久が事は、大きな変わり目でございました」

芭蕉は伏せていた目を上げ、徳白尼を見つめた。

「この変わり目は、公武が戦いを交えた、という、それだけのことではありません。日本国を分断した、そういう変わり目なのです」

「それはどうしてですか」

徳白尼は、考えを再度まとめるように、白湯をすすった。

「そうですね、分かりやすく申し上げれば、日本に二つの権力の流れができたということです」

芭蕉にはまだ分からない。

「承久が事の前は、天皇を頂点に、そのお墨付きを得た武家の将軍が居て、天下を納めました。もっと以前は、そもそも、武士がこのようにはびこっていなかった。平氏からです。武家が地位を高めたのは。つまり、それ以前は天皇の御世でした」

芭蕉は、ようやく頷き、白湯をすすった。

「至尊、という考え方です。そこへ、至強という武家が天下を治める、という考え方が定着し、肩を並べるようになります。それが、保元の乱、そして承久が事で、完全に至強が本筋になったわけです。実際の上で権力を握っている人々は、天皇の威光だけを利用するようになるわけです」

「慈円僧正が愚管抄に述べられたことですね」

「さようでございます。しかし、後鳥羽院や順徳院が、日本国を分断することを望むはずもございません。その点において、義時追討の宣旨は間違っていました。まともに取り合うべきではなかった。天皇が動けば、事は大きくなります。予想を遥かに上回って。ですから、北条も過大に反応したのです」

「さようでしょう。しかし、後鳥羽院は官軍の増強にかなり尽力されていたようですが」

「そう、そのことです。とかく、武芸に力を入れられていて、時代錯誤な天皇であったような批判は多ございます。それでも、後鳥羽院は、それをもって、東国武士を打倒しようなどとは、当初、露にもお考えではなかったことでしょう。ご本心は、日本国に欠けてきた、道理や規律を取り戻すこと。後鳥羽院の良き理解者たちは、そのことこそを理解していました。逆に批判的な方々は、そこを誤解されていました」

「確かに、武家にはそのようなことは理解し難いでしょう。誰かが武装すれば、いつかは攻められると、本能的に思うのが武士」

「さようです。ですから、まともに対峙する相手ではなかったものを」

一瞬、徳白尼が肩を落としたように、芭蕉には見えた。

芭蕉が引き取って言った。

「結果としまして、官軍が敗れ、三上皇は配流されます。今となっては、順徳院様が、佐渡というのは、何か因縁のようなものを感じます。それについては、徳白様はどうお考えですか」

徳白尼は、どこから話そうかと少し思案しているようだった。

「そこは、それほど深く幕府もお考えになったとは思えません。ただ、三上皇を引き離し、遠くへ移されることのみを考えたのでしょう。土御門院は、当初御計画とは無関係だったため、罪に問わないと幕府方も判断したようですし」

「土御門院に関しては、ご本人が希望されたと言われています」

「はい。そして順徳院様ですが、確かに佐渡に移られたのは、何か縁を感じます。当時、佐渡や越後は、言ってみれば幕府の権力がようやく及ぶ北の端でした。頼朝卿が奥州を平定したとはいえ、まだまだ混沌としていたと思われます。北方の蝦夷の影響もありますし、東回り航路で、朝廷が直接影響を及ぼし続けた向きもあります。そういう意味でも、出羽以北は、辺境です。その辺境にほど近い、佐渡に移された、ということです。そして、その佐渡から遠くない国土側に、この羽黒山が在って、それが天皇家ゆかりの聖地であることを幕府方も知っていたでしょう。しかしだからと言って、順徳院様がまさか国土に逃れ、その地で蜂起するなどとは考えなかったでしょうし、そのようなことを考えるようなお方ではありません」

「そうでしょう。徳白様が言われるように、やはり後鳥羽院から遠ざけることこそを最優先されたのでしょう。それにしましても、順徳院様が佐渡に移られ、その後、羽黒山に来られて、最上河を遡られた、というようなことは、考えにも及びませんでした」

「そのことは、秘事なれば、詳しく知る者とておりません」

「羽黒山にも記録にはありませんか」

「ございません。本間家の関係の家の文書に僅かに残るだけ、と聞いております」

「さようですか。佐渡本間氏と本間家(庄内)は同じ系統なのですか」

「さあ、どうでしょう」

なぜか、徳白尼は曖昧に濁した。そしてその話題を避けるように、話を変える。

「佐渡本間氏は、北条朝時が越後守に着任されてから佐渡に来られましたことは先程申しました。とにかく、この事が順徳院様には幸いだったと言うべきでしょう」

芭蕉は茶碗を手に取り、徳白尼は続ける。

「それが幸いしたこともあり、順徳院様の佐渡でのお暮らしぶりは、質素ではありましたが、悲壮的なものでは、まったくありませんでした」

芭蕉は、納得とばかりに大きく頷いた。

「順徳院様ご自身も、ご到着されてすぐにはお嘆きも多かったとは想われますが、いずれ前向きに、心の赴くまま、ご自身がなさりたいこと、なすべきことに取り組まれました。かえって、世事から離れられて、余分な雑念を排除できた分、ご自分の事だけに専心できたのではないでしょうか」

徳白尼は回想するかのように、目をつむった。

「そうでしょう、そうでしょう。佐渡にて、八雲御抄を完成され、御百首も編んでおられます」

「さようです。その御百首に関しましても、まったく恨み言などはお詠みにならずに、純粋な和歌として詠まれました」

「はい、お人柄が出ております」

「三上皇の悲劇を歌われたのは、わずかに一首のみです」

芭蕉が、御百首から一首詠んだ。

人ならぬ岩木もさらに悲しきは

三つの小島の秋の夕暮れ

(人ならば「見つ」と語りかけようものを、人ならぬ石や木があるばかりで、さらに悲しみを催させるのは、みつの小島の秋の夕暮だよ)

「定家卿(藤原定家)は、この歌を大変高く評価されました」

「御百首を定家卿に送られ、評価を仰がれました。遠くにあっても、和歌の交流に変わりはありませんでした。有り難いことにございます」

そう言って徳白尼は目を細め、自分のことのように喜びながら続けた。

「ほんの少しでも御日記などが残されておりますれば、和歌を詠まれた時の御様子も分かるのですが、それも叶いません。ですから、佐渡での実際のお暮らしぶりは想像すらままなりません。いくつかの言い伝えが残るだけでございます」

「さようですか」

少し落胆したような芭蕉を見つめる徳白尼の表情は何故か穏やかで、微かに笑みをたたえている。

「それでも、まだ、お伝えしきれないことがございます」

「ほう、それでは、もう遅くなりましたゆえ、また明日、お聞かせいただけますか」

「はい、また明日にいたしましょう」

0

お気に入りに追加

13

あなたにおすすめの小説

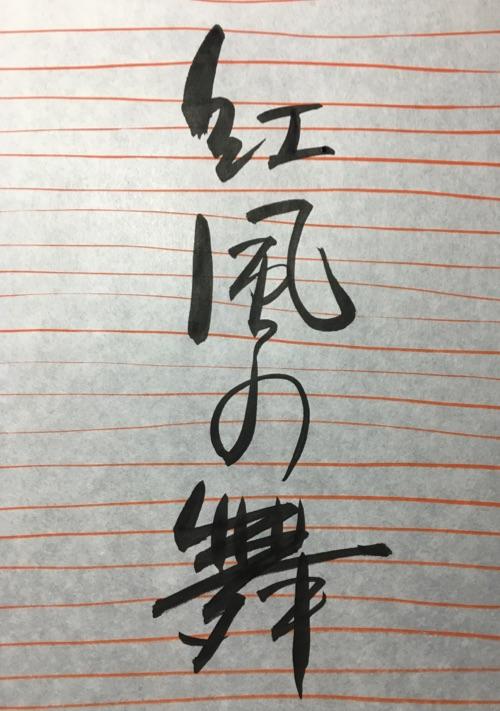

紅風の舞(べにかぜのまい)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

初代の櫓(しょだいのやぐら)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

山形県最上郡舟形町、東長沢には、「団十郎屋敷」なる場所がある。

その地には、「ここは初代市川団十郎の生誕地である」という言い伝えが残っている。

初代、市川團十郎の経歴は、「市川宗家代々」が伝えるとおりだが、ほかにも様々な説や言い伝えがあり、大変興味深い。

東長沢の伝説に端を発し、初代團十郎の諸説ある記録の断片を筆者なりに編み直した。

例えば、こんな初代市川團十郎の一生があったかもしれない。

if 大坂夏の陣 〜勝ってはならぬ闘い〜

かまぼこのもと

歴史・時代

1615年5月。

徳川家康の天下統一は最終局面に入っていた。

堅固な大坂城を無力化させ、内部崩壊を煽り、ほぼ勝利を手中に入れる……

豊臣家に味方する者はいない。

西国無双と呼ばれた立花宗茂も徳川家康の配下となった。

しかし、ほんの少しの違いにより戦局は全く違うものとなっていくのであった。

全5話……と思ってましたが、終わりそうにないので10話ほどになりそうなので、マルチバース豊臣家と別に連載することにしました。

辻のあやかし斬り夜四郎 呪われ侍事件帖

井田いづ

歴史・時代

旧題:夜珠あやかし手帖 ろくろくび

あなたのことを、首を長くしてお待ちしておりましたのに──。

+++

今も昔も世間には妖怪譚がありふれているように、この辻にもまた不思議な噂が立っていた。曰く、そこには辻斬りの妖がいるのだと──。

団子屋の娘たまはうっかり辻斬り現場を見てしまった晩から、おかしな事件に巻き込まれていく。

町娘たまと妖斬り夜四郎の妖退治譚、ここに開幕!

(二作目→ https://www.alphapolis.co.jp/novel/284186508/398634218)

出雲屋の客

笹目いく子

歴史・時代

短篇です。江戸堀留町の口入屋『出雲屋』は、乳母奉公と養子縁組ばかりを扱う風変わりな口入屋だった。子を失い、横暴な夫に命じられるまま乳母奉公の口を求めて店を訪れた佐和は、女店主の染から呉服商泉屋を紹介される。

店主の市衛門は妻を失い、乳飲み子の香奈を抱えて途方に暮れていた。泉屋で奉公をはじめた佐和は、市衛門を密かに慕うようになっていたが、粗暴な夫の太介は香奈の拐かしを企んでいた。

夫と離縁し、行き場をなくした佐和を、染は出雲屋に雇う。養子縁組の仕事を手伝いながら、佐和は自分の生きる道を少しずつ見つけて行くのだった。

いや、婿を選べって言われても。むしろ俺が立候補したいんだが。

SHO

歴史・時代

時は戦国末期。小田原北条氏が豊臣秀吉に敗れ、新たに徳川家康が関八州へ国替えとなった頃のお話。

伊豆国の離れ小島に、弥五郎という一人の身寄りのない少年がおりました。その少年は名刀ばかりを打つ事で有名な刀匠に拾われ、弟子として厳しく、それは厳しく、途轍もなく厳しく育てられました。

そんな少年も齢十五になりまして、師匠より独立するよう言い渡され、島を追い出されてしまいます。

さて、この先の少年の運命やいかに?

剣術、そして恋が融合した痛快エンタメ時代劇、今開幕にございます!

*この作品に出てくる人物は、一部実在した人物やエピソードをモチーフにしていますが、モチーフにしているだけで史実とは異なります。空想時代活劇ですから!

*この作品はノベルアップ+様に掲載中の、「いや、婿を選定しろって言われても。だが断る!」を改題、改稿を経たものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる