11 / 26

(十)承久の謀叛

しおりを挟む

承久二年(一二二〇年)という年は、日本の東西を問わず、火災の年であった。

後鳥羽院が藤原定家を義絶した和歌会の三日後、鎌倉は大町以南(小町の南のある大町の海側、現在の材木座、由比ヶ浜あたり)が丑の刻(午前一時から午前三時ごろ)に焼失した。

その十日後、二月二十六日、丁丑(十四番目の日)には、大町の上、小町側で失火し燃え広がり、辛うじて武州(北条泰時)邸の前で火は止まった。

三月九日は、窟堂(鶴岡八幡宮の南側を東西に走る横大路にあった不動明王を祀ったお堂)の辺りで失火。民家十軒が被災。

一方の京都。

四月十三日、祇園本社(八坂神社)が焼失。

同二十七日、中御門町にて、失火し燃え広がる。内裏の陽明門、左近衛府、上東門の左脇にある斎院の御所などを焼失。

鎌倉に戻り、九月二十五日は右京兆(北条義時)の館の周辺が焼けた。不思議なことに右京兆館は類焼を免れた。

十月十一日は、北条時村(時房の二男)、大内惟信らの家が焼失。辺り二町(長辺が約二百メートルの範囲)余りを類焼。

十二月二日、寅の刻(午前四時頃)に地震。同じ頃、永福寺内の僧坊が二・三軒焼失。

十二月四日、戌の刻(午後八時前後)、二階堂行盛・内藤盛家宅が焼ける。

とうとう吾妻鏡の筆者も、去年・当年と鎌倉はほとんど焼けてしまった、と記述している。

火災だけでなく、相も変わらず天変地異も多かった。

そういう時は、人心も乱れるのだろう。

年が明けても、状況は一向に変わらなかった。

承久三年(一二二一年)、二月十日の夜半、七条院(藤原殖子、後鳥羽院の母)の三条御所が焼失した。放火であると云う風聞が流れた。

これはただ事ではない、ということで鎌倉から町野康俊(民部大夫)が使節として京都に派遣された。

すでにこの時、何やら物騒な空気が世に蔓延していた。

「このような、不吉な夢は初めてでござります」

朝、目覚めると、二品(北条政子)は、すっかり血の気が引いたような青白い顔で言った。

同年三月二十二日の朝であった。

夢の中で、政子は舟に乗っている。

由比浦の海だ。

すると目の前の海面に、大きな鏡(二丈=二十尺)が浮かんだ。

その鏡の中から声がした。

「我は、伊勢の神である。世の中を見ると、大いに乱れている。この様子では、遠からず兵を集めるような大事となるであろう。泰時(北条泰時)が我を輝かせれば、太平を得るであろう」

政子は、伊勢大神宮に縁のある波多野次郎朝定という者を使者として、直ぐに大神宮に向かわせたと云う。

この一連の創作的な吾妻鏡の記述は何を意味しているか。

この夢のお告げから、ちょうど二年前(承久元年)、三月、摂津国長江・倉橋の両荘園の地頭職を免するという院宣が下り、幕府は拒否した。

その後の世情を見るに、朝廷と幕府の対立は誰の目にも緊迫してきていたのだ。

これらはまさに、政子が後鳥羽院の宣戦布告を事前に察知していたことを物語っており、またそのために先んじて伊勢へ必勝祈願を掛けた、と見るべきであろう。

「申し上げます。去る十五日、午の刻(昼十二時前後二時間頃)に、官軍によって伊賀廷尉光季が誅殺されました。また、按察使藤原光親卿に勅して、右京兆(北条義時)追討の宣旨が五畿七道に下されました」

遂に、後鳥羽院は、朝廷への叛逆の大義により、誅殺の院宣を下したのである(承久三年五月十五日)。

これに先立ち、四月二十日(承久三年)、第八十四代天皇、順徳は、仲恭(四歳)に帝位を譲位された。

戦いに臨む、後鳥羽院の覚悟の現れである。

自らと順徳院に万が一のことがあっても、空位(天皇不在)とならぬように、と。

また、後鳥羽院は、倒幕勝利祈願として、金峯山(奈良県吉野町)に、萌黄縅の腹巻(簡易な鎧)を奉納した。

さらに、同二十八日に、伏見の城南寺にて、流鏑馬が行われると称して、兵を集める。

「来月、義時追討の宣旨を下す。さすれば、いずれ官軍の兵を挙げなければなるまいから、その備えである」

院は、このように兵の召集の本意を参謀に伝えた。

参謀とは、坊門忠信、葉室光親、源有雅、中御門宗行、一条信能、藤原範茂、僧正長厳、法印尊長らである。

また、この時集まった兵は、大和・山城・近江・丹波・美濃・尾張・伊賀・摂津・河内・和泉・紀伊・丹後・但馬の十四カ国の、一七〇〇騎の武士たちであったと云う。

これらの兵を率いていた武将としては、藤原秀康・佐々木広綱・大内惟信、後藤基清、三浦胤義、河野通信、大江親広らである。

はたして、五月十五日となり、後鳥羽院は先制として、京都守護として在京していた、幕府方の伊賀光季を討つことを、藤原秀康に命じた。

「光季とて、すでに備えておろう。真正面から宿所を攻めても討つのは難しい。ここは院宣ということで、高陽院に参るように命じてみてはいかがか」

胤義は進言した。

しかし、光季は、すでに自らに討手が及んでいることを察知していた。

よって、三度の要請にも応じなかった。

そこで、秀康・胤義・親広が率いる千騎余りの大軍が、光季の宿所に押し寄せた。

光季は、三十余りの少ない手勢で、なんとか二刻ほど応戦したと云う。

それでも、最後は、宿所に火を放って自害する。

鎌倉方の加勢が間に合わなかったか、幕府軍応戦の大義作りのために見殺しにされたかのいずれか、あるいは、その両方であろう。

また、光季に事前に情報を流したという嫌疑で、西園寺公経・実氏父子が、弓場殿に監禁された。

この情況を報せるために、飛脚が鎌倉に向った。

そして、同十九日には、鎌倉に飛脚が到着。

これにより、事実上の、戦いの火蓋が切られた、と幕府方は解釈する。

もっとも、三浦胤義の兄(義村)への書状は、既に義時に筒抜けであったため、こうなることを幕府側は事前に知っていた。

知ってはいたが、まさか本当に、であったろう。

そして重要なことは、追討の相手が「北条義時」とされた点である。

幕府はにわかに動揺した。

威勢はあっても、北条氏自らに宿る地方武士的な精神は、抜け切れていないのである。

事の重大さを、この期に及んで考え始めるのである。

相手は天皇率いる官軍である。

武士同士の戦いではないのだ。

平氏、そして源氏であれば、下級でも貴族の位。

時の執権ではあっても、北条氏は東国の一介の地方武士に過ぎないのだ。

これは、どういう斟酌を加えても、応戦すれば、すなわち北条得宗の謀叛である。

「卜筮(うらない)を行われよ」

最後は、占いに頼るしかなかった。

政子は直ちに、陰陽師、安倍親職、安倍泰貞、安倍宣賢、安倍晴吉ら呼んだ。

「関東は太平、と出ております」

一同の占いは、一点の曇りもなく、戦は是、と出てしまった。

もはや逃れようがなかった。

政子は、重要御家人らを集めた。

最も重要なのは、御家人たちがどう振る舞うかであった。

院宣をそのまま伝えたのでは、反発は必至である。

なぜなら、この宣旨が「北条義時」に向けられたものだからである。

故に、義時自らがそれを御家人らに説明しても、説得力がない。

ここは政子が出ていくしかなかった。

説くは、「頼朝の恩義」。

頼朝が敷いた「御家人制度」という契約に裏付けられた安定に対する恩義である。

そもそも、「御家人制度」とは何か。

万が一、平家のような脅威が再び起ころうとも、源氏に忠誠を誓うならば、御家人と認め、領地を与える、という契約、それが御家人制度の本質である。

すでに定着していたこの制度、秩序を混乱させ、変えさせるようなことを望むかと言えば、武士の性質から、それは「無い」のである。

たとえ、後鳥羽院の院宣に「勲功の恩賞は申請通りにする」とあっても、御家人は、現にある頼朝との契約を最優先するのだ。

「心を一つにして下され。これが最後の言葉にござります。故右大将軍(源頼朝)が朝敵(平氏)を征伐し、関東を草創して以後、官位といい、俸禄といい、その恩は既に山よりも高く、海よりも深い。その恩に報いる思いが浅いはずがありませぬ。そこに今、逆臣(藤原秀康・三浦胤義のこと)の讒言によって、道理に背いた綸旨が下されました。道理を、そして名誉を重んじる者は、速やかにこの逆臣らを討ち取り、源氏三代に渡る将軍の遺跡をお守り申し上げましょう」

政子はこのような一見、完璧な論理で、御家人たちを説き伏せたのである。

無論、これで北条義時、北条得宗家のたいする御家人らの不信が完全に払拭されたとは言えまいが。

この日の内に、義時邸にて、宿老等による軍議が開かれた。

評議に参じた面々は、北条義時、北条時房、北条泰時、覚阿(大江広元)、三浦義村、安達景盛であった。

「未だ、官軍が鎌倉に向けて出発したというような報せはござりません。幕府軍もまだ兵力十分というまでには至っておりません。近国の軍勢を待つ間、ひとまず足柄・箱根の関を固めましょう。いずれ官軍が関東に入る要衝は、その二箇所のみであります」

京都に兵を向かわせるのではなく、足柄・箱根の関を警護する、という意見が大勢であった。

すなわち、すぐに兵を京都に向かわせるべき、と主張したのは、義時と覚阿のみであった。

意見は別れ、この日、評議は決しなかったのである。

まさに、ここが勝敗の境であった。

宿老たちの心の奥には、まだ迷いがあったと言える。

相手は、天皇が勅命を与えた官軍である。

その官軍を、「迎え撃つ」のと、「朝廷に攻め入る」のとでは、全く意味が違うのである。

迎え撃つことは、謀叛には当たらないだろう、という逃げの論理が未だ宿老らの心の奥底でくすぶっていたのだ。

かつ、今のところ、謀叛の廉が立てられたのは、北条義時のみである。

しかし、兵を向かわせたら最後、必然的に幕府軍の兵は全て謀反人となるのだ。

結局、結論が出るまでに、三日かかった。

火急を要する、正にこの時に、実に三日である。

つまりそれは、宿老たちは自らの持論を最後まで変えず、意見は分かれたままということである。

この壁を越えることこそが、まさに最初の戦だったと言えよう。

政子も、とうとう決めかねた。

決裂した評議の夜、北条泰時が義時邸を尋ねた。

「どうしても父上に申し上げたいことがありまして、参りました」

「ほう、珍しいことがあるものだ。これはどういうわけだ」

「恐れながら申し上げます。この度の院宣は、北条義時に向けられたものです。幕府、将軍に向けられたものではございません」

「そのようなことは、お前に言われずとも分かっておる」

「分かっておられるのでしたら、乗るべきではございません」

「ほう、それはなぜだ」

「この院宣に乗れば、すなわち、まことの謀叛となりましょう」

そのとおりであった。

義時は、そのことをうやむやにしておきながら、頼朝への忠義一点で押し通し、幕府の総意としての戦をしようと考えていた。

そこを正に泰時は指摘したのである。

こういう思いを抱いているのは、泰時だけではなかった。

まさに、御家人らの間に燻ぶる不信感を増長させれば、それはすなわち義時の危機であった。

義時は返答に詰まった。

泰時は続ける。

「父上はお分かりにならない。義時が謀叛でございますぞ。鎌倉幕府、将軍の謀叛ではございませぬぞ」

いつも冷静な泰時が声を荒げた。

いつしか、義時の額に汗が滲んでいた。

さらに続ける。

「幕府軍は、負けることはありません。評定では申しませんでしたが、確信を持っております。しかし」

泰時は、一旦、ここで言葉を切った。

それまでは目を合わせずに話していたが、面を少し上げ、睨めつけるように義時の目を見つめた。

「院宣に乗じて、兵を起こせば、すなわち、北条得宗家は、天皇を討った謀叛の氏族として、後世に名を残すことになりましょう」

義時の肩が下がった。

そこに義時の狼狽、恐れが現れていた。

返す言葉は無かった。

泰時の言うことは、一切が道理に叶っていたからである。

「私は、父上に背くことはありません。それだけは最後に申し上げておきます」

泰時は深々と頭を下げ、立ち上がると義時の居室を後にした。

泰時は、言いたいことを全て言い切ったわけではなった。

そのことを言うのは、敢えて止めることにしたのだった。

そのこととは、右大将軍(源頼朝)が草創した鎌倉幕府の名誉のことである。

北条が兵を挙げることで、鎌倉幕府そのものが謀叛の幕府となるのだ。

それは即ち、頼朝が打倒した平家と変わらぬ存在に、源氏が成り下がる、そのことを意味するのである。

泰時こそは、最も源頼朝を敬愛した人物の一人であった。

義時を諌めることは、泰時の頼朝に対する恩返しでもあったのだ。

頼朝と泰時の関係を表すいくつかの逸話が残っている。

泰時の幼名は、金剛。

金剛が十歳の時だった。

遊んでいる脇を、多賀重行という御家人が下馬せずに通りすぎようとした。

それを頼朝は叱責する。

「礼の相手は、歳の老若にあらず。その地位に依るもの。そなたは、金剛の同輩ではない」

「そのようなつもりでは」

重行は直ちに謝罪し、それを金剛が擁護したと云う。

頼朝は、重行の言い訳にさらに激怒し、一方、金剛の態度に感心して、年来所持していた刀を与えた、と云う。

頼朝が幼き泰時の中にその器の片鱗を見出した、逸話である。

また、泰時の元服の際、頼朝自らが烏帽子親となり、金剛に新しい名前をつけた。

頼朝から一字を取って、頼時。

泰時はこれを誇りとし、頼朝の死後一年後まで、頼時を名乗っていたという。

さらに、第三代執権になっても、泰時は、頼朝の恩を忘れることはなかった。

頼朝の菩提を弔う法要の際、泰時は法華堂の堂上に上がらず、その下に座した。

寺僧に上がることを勧められると、泰時は答えた。

「お亡くなりになっても、予が右大将軍(源頼朝)と同等の位になることはございません」

何事に置いても、謹厳実直で傲ることがない、道理と礼節を大事とした、それが北条泰時であった。

泰時の諌言から二日の間、義時は悩み続けた。

しかし、上げた拳の下ろし方を義時は思いつかなかった。

何れにしても、院宣が出た以上、自分は謀叛者に変わらないのである。

最後は第三者に判断を委ねるしか無かった。

そこで、老齢のため自宅に籠もっていた、宿老の大夫属入道の三善康信に相談することとなった。

康信は、かつて十三人合議制に名を連ねた、公家の出の者であり、その母は、頼朝の乳母の妹である縁で、頼朝が伊豆北条郡に流されていたころからの頼朝支援者であった人物である。

源氏三代が滅びた真相を、康信は知らない。

ただ、頼朝が草創した幕府が危機にある、それをなんとかせねば、と出家・病身の身でありながら、政子の招きに応じ、評議に参列したのであった。

康信が言った。

「関東の安否は、最も重要な局面を迎えました。あれこれ議論しようとするのは愚かな考えです。十九日の評議の後、直ちに兵を京都に向かわせるべきを、この二日の間、何をされておられたのです。これは怠慢と云うべきです」

康信は、義時を見据えて、更に続けた。

「大将軍一人は、まず出発されるべきでしょう」

そこには、故右大将軍(源頼朝)であれば、すでにそうされていた、という康信の皮肉が込められていた。

これで、退路は断たれた。

誰が先陣を切るかという議論になる前に、義時は言い放った。

「ここに、評議は決した」

そして泰時に向き直って、命じた。

「すぐに出発せよ」

こうして漸く、この翌日、承久三年五月二十二日、乙巳(四十二番目の日)の卯の刻、幕府軍が京都に向って出発した。

先発の泰時隊は、東海道を進んだ。

この時点では、わずか十八騎であった。

すなわち、北条時氏(泰時の嫡男)、北条有時(泰時の弟)、北条実義(泰時の弟、後の実泰)、尾藤景綱、関実忠、平盛綱、南条時員、安東光成、伊具盛重、岡村次郎兵衛尉、佐久満家盛、葛山広重、勅使河原則直、横溝資重、安藤左近将監、塩河中務丞、内島忠俊であった。

先発の泰時隊が出れば、他の東国勢は従うであろう、という義時の目算だった。

言わば、従わざるを得ない状況を作り、そこに賭けたわけである。

更に重要な事は、その先発の大将が、人望の厚い北条泰時である点である。

最初に泰時の後に続いたのは、北条時房、足利義氏、三浦義村の隊で、東海道を進んだ。

そして、兄、泰時が進軍を判断したのであれば、ということで弟の朝時は決意し、結城朝広、佐々木信実らと供に、北陸道を進んだ。

これに加えて、東山道を、武田信光の隊が進発した。

はたして、これらの状況を鑑み、東国の武将たちの兵が、それぞれ二十五日までにぞくぞくと進軍したのである。

その総数は、およそ十九万騎を数えたと云う。

この間、院宣を託されて鎌倉に参った、押松丸は、すぐには返されず、鎌倉にとどめ置かれた。

これも時間稼ぎの戦略である。

それが、二十七日になって、ようやく返答を携えて京都に戻される。

その書状の中身。

「染絹、金銀、鷲羽、馬など年に二、三度進上しているのに、何の不足があって、このような院宣を出されるのか、武士(官軍)を召すというのであれば東海、東山、北陸の三道から十九万騎の勢を差し向けるから、西国の武士たちと合戦させて御簾の間からご覧あれ、また、もしそれでも不足なら押松のように足の速い下部を下せば、さらに義時自ら十万騎を連れて見参しよう」

実に、義時の性格がよく現れた文面であった。

それは、史実における問題意識の観点が、決定的に後鳥羽院とずれていた。

そしてただただ、戦況において東国武士が期待以上に幕府側についたことを得意気に強調し、脅した上で事実上の勝利宣言をしたのだった。

まことに恐れ多く、北条義時が天皇家に対して謀反を働いた、という明確な歴史的証拠である。

一方の京都方。

十九日には、諸所の関の警護を開始した。

その中、美濃に遣わされた藤原秀澄が放った飛脚が二十六日に京都に到着して申した。

「申し上げます。関東の武士の進軍は速く、間も無く上洛する勢いにござります。その軍勢は正に雲霞のような大軍であります」

七日経って、漸く、その状況が朝廷に知らされ、院中は慌てふためいた、と云う。

「これは、まさに天災。こうなった上は、神仏の御加護なしでは、退けることは叶わない」

二十八日には、清水寺の僧侶が新造した勝軍地蔵、勝敵毘沙門の像に、後鳥羽院の願文を納めて供養し、勝利祈願を行ったと云う。

そこに、押松丸が義時の返書と供に帰洛した(六月一日)。

書状の内容が明らかになるや、院中に衝撃が走り、皆、絶望したと云う。

勝敗は既に決したも同然、と誰もが直感したのであろう。

苦し紛れに、派遣された兵は、東国とは桁が違った。

東山道、東海道へは、大内惟信、藤原秀康、藤原秀澄、三浦胤義、佐々木広綱らの軍、一万二千騎。

北陸道に進発したのは、宮崎左衛門尉らの兵、七千騎。

合わせて、一万九千騎。

これに加えて、宇治、勢多を、約七百騎で固めた、と云う。

あらゆる面において、後鳥羽院の目算は外れたのである。

院にしてみれば、しばらくはにらみ合いが続くであろうと、落ち着いて構えていたのであろう。

そのうちに、東国の結束は乱れよう、と。

それが、時を経ること無く、幕府軍は直ちに京に向けて進軍してきたのである。

この上は、劣勢と言えども、受けて立つしかなかった。

六月五日、戊午(五十五番目の日)、いよいよ、両軍が木曾川、長良川を挟んで対峙することになる。

第一の重要な合戦であった。

幕府軍は、部隊をそれぞれの渡河地点に分散して配置するという戦略を取った。

圧倒的な数を誇る幕府軍にしてみれば、それが有効であろう。

対して、官軍は、その幕府軍に合わせて兵を配置したのである。

この藤原秀澄の作戦に対して、異論を唱えた、山田重忠という武将がいた。

「恐れながら、わずか一万二千の兵を、敵に合わせて、分けて配備すれば、ますます官軍の戦力は手薄となり、勝ち目はございません。ここは、全ての兵力を、墨俣一点に絞り、突破すべきでございましょう」

「それはできまい。警固のない所から突破され、後ろに回り込まれたら、ひとたまりもないであろう」

戦に、もし、はない。

しかし、この時、山田重忠が言うように、墨俣から直ちに河を渡り、一点突破し、東海道を東に少しでも兵を進めたならば、風向きは変わったかもしれない。

結果として、わずか一日で官軍は総崩れとなった。

これにより、幕府軍は直ちに京攻めの作戦を練り始めた。

六月八日、辛酉(五十八番目の日)、寅の刻(午前四時頃)、負傷した藤原秀康、五条有長が急ぎ帰洛し、後鳥羽院に奏聞した。

「申し上げます。去る六日、摩免戸(木曾川の前渡の渡し)にて幕府軍と合戦となり、激戦の後、官軍は敗北しました」

この報せにより、御所中が騒動し、女房や上下の北面武士、医師、陰陽師の者らが、東西に走り乱れた、と云う。

このように見ていくと、ただただ幕府軍が優勢で、その勢いに一点の陰りもなかったかのように思えるが、実際には、そう簡単な話ではなかった。

この八日、鎌倉では激しい雷を伴った大荒れの天気であった。

戦場からの報せを待つだけの身も、たいそう辛いものがあった。

それに、これは天皇との戦いである。

義時の脳裏には、いまさらながら、泰時の言葉が去来していただろう。

それに、この雷である。

古代より日本人は、雷を極度に恐れてきた。

雷は、神の怒りの声、と考えたからであろう。

この怒りは、誰に向けられているのか、そのことが義時の頭をもたげる。

自分でなければいいが、と。

まさにその時である。

義時の頭の直ぐ上で、大音声が轟き、髪の毛が逆立った。

戌の刻(午後八時頃)のことであった。

「何事じゃ」

義時は、その原因を配下の者に調べさせる。

しばらくして、その者らが戻ってきた。

「申し上げます。当館、釜殿(貴人の邸内にあった湯殿)の屋根の付近が焼け、損傷いたしました。火は消し止めました」

「なんと」

怪異であった。

落雷は、第一級の怪異とされていたのだ。

義時は嘆息し、身震いした。

この大事な戦の最中に、正に、自らの館に雷が落ちたのであるから無理もない。

そこへ、また別の報せが入る。

「重ねて、申し上げます。落雷のため、倒れたと思われる人夫(公役に徴用された人民)が一人、亡くなりましてございます」

これは、誰の目にも疑いようのない、最も不吉なことであった。

義時は恐れおののいた、と云う。

「覚阿殿(大江広元)を」

放心状態で、義時は覚阿を呼んだ。

「この怪異は、この戦が、朝廷に逆らい奉るためであろう。また、運がこのまま尽きるということであろう」

義時は詰め寄るように尋ねた。

覚阿は、しばし思案した。さすがに即答はできなかったのだ。

「これは、関東には吉の先例にございます。右大将軍の奥州征伐のことをご存知ありましょう。あの時、奥州の陣営に雷が落ちました」

「それは、聞いており、知っておる。然るに、泰衡(奥州藤原の泰衡)は敗戦したではないか」

「君臣の運命は、天地が掌るものです。この度の経緯をお考えください。幕府に否がありましょうか」

苦し紛れの覚阿の言葉が、義時を余計に不安にさせた。

「それでは、陰陽師に占わせてみましょう」

直ちに卜筮(占い)が行われた。

占ったのは、安倍親職、安倍泰貞、安倍宣賢。

「最も、吉、でございます」

三人は、口を揃えて申した、と云う。

それも無理は無い。

総大将が戦意を失えば、戦は危うい。

いずれ事前に、覚阿が手を回した結果であろう。

義時が、案じるのは無理からぬことでもあった。

東国勢(幕府軍)は、武装して京に向ったのである。

それだけでも重苦であった。

少しでも戦が長引けば、糧秣(人と馬の食物)補給の不安が常に付きまとう。

徐々に、兵士たちの焦りが現れてきたのが、宇治川での最後の攻防であった。

実際、幕府軍は糧秣不足の状態であった。

その時、六月十三日。

進軍開始から、およそ二十日経っている。

兵士も馬も、極限の疲労に苛まれていたであろう。

この頃、京でも雷鳴が頭上に轟き、激しい雨が降っていた。

幕府方の配置は以下のとおり。

勢多(滋賀県大津市)を北条時房。

淀・芋洗に、毛利季光、三浦義村。

大将、北条泰時は栗子山に陣を構えた。

その中にあって、宇治に向った足利義氏、三浦泰村(三浦義村の二男)が、大将の断りもなく、宇治橋あたりで合戦を始めてしまった。

焦りと疲労は、このように足並みを乱す。

京方は、満を持してとばかりに、一斉に矢を放った。

雨のように降る矢に、幕府方の兵士がバタバタと倒れる。

この状況を聞きつけるに、泰時は急ぎ宇治に向って、戦闘の一時停止を命令する。

しかし結果として、大事な地点にほころびが生じてしまったのである。

そのまま戦闘が続いていたら、致命的なことになったやもしれない。

泰時の脳裏に、ふと不安がよぎった。

そこで、各拠点に自ら馬を走らせ急ぎ回った。

武将たちに、勝手な戦闘は決してならぬ、と改めて念を押す必要を感じたからだ。

降り続いた雨は、この翌日十四日になって漸く止んだ。

しかし、昨夜までの雨で宇治川は増水して、褐色の濁流が流れていた。

ここで、勢いを止めれば、京方に付け入られるだろう。

泰時は、無謀な渡河の判断を下した。

ところが、河に入った幕府軍の人馬は次々と濁流に飲み込まれていったのである。

その数は、八百騎を数えた、と云う。

大将泰時は、死を覚悟した。

「今において、泰時死すべき時なり」

泰時は、自ら河を渡ることを決意する。

ちょうどその時であった。

泰時の命令によって、浅瀬を探索しながら慎重に河を渡っていた、芝田兼義、佐々木信綱、中山重継らが渡河に成功する。

対岸に渡った軍勢は、急ぎ近くの民家を取り壊し、その材木を組んで、浮き橋を掛けた。

これが、戦の最後の分かれ目となった。

浮き橋を渡った幕府軍は一気に雪崩れ込み、官軍は敗走を余儀なくされた。

承久の事変、最後の攻防戦は、こうして決した。

即ち、後鳥羽院率いる官軍は、戦いに敗れたのである。

後鳥羽院が藤原定家を義絶した和歌会の三日後、鎌倉は大町以南(小町の南のある大町の海側、現在の材木座、由比ヶ浜あたり)が丑の刻(午前一時から午前三時ごろ)に焼失した。

その十日後、二月二十六日、丁丑(十四番目の日)には、大町の上、小町側で失火し燃え広がり、辛うじて武州(北条泰時)邸の前で火は止まった。

三月九日は、窟堂(鶴岡八幡宮の南側を東西に走る横大路にあった不動明王を祀ったお堂)の辺りで失火。民家十軒が被災。

一方の京都。

四月十三日、祇園本社(八坂神社)が焼失。

同二十七日、中御門町にて、失火し燃え広がる。内裏の陽明門、左近衛府、上東門の左脇にある斎院の御所などを焼失。

鎌倉に戻り、九月二十五日は右京兆(北条義時)の館の周辺が焼けた。不思議なことに右京兆館は類焼を免れた。

十月十一日は、北条時村(時房の二男)、大内惟信らの家が焼失。辺り二町(長辺が約二百メートルの範囲)余りを類焼。

十二月二日、寅の刻(午前四時頃)に地震。同じ頃、永福寺内の僧坊が二・三軒焼失。

十二月四日、戌の刻(午後八時前後)、二階堂行盛・内藤盛家宅が焼ける。

とうとう吾妻鏡の筆者も、去年・当年と鎌倉はほとんど焼けてしまった、と記述している。

火災だけでなく、相も変わらず天変地異も多かった。

そういう時は、人心も乱れるのだろう。

年が明けても、状況は一向に変わらなかった。

承久三年(一二二一年)、二月十日の夜半、七条院(藤原殖子、後鳥羽院の母)の三条御所が焼失した。放火であると云う風聞が流れた。

これはただ事ではない、ということで鎌倉から町野康俊(民部大夫)が使節として京都に派遣された。

すでにこの時、何やら物騒な空気が世に蔓延していた。

「このような、不吉な夢は初めてでござります」

朝、目覚めると、二品(北条政子)は、すっかり血の気が引いたような青白い顔で言った。

同年三月二十二日の朝であった。

夢の中で、政子は舟に乗っている。

由比浦の海だ。

すると目の前の海面に、大きな鏡(二丈=二十尺)が浮かんだ。

その鏡の中から声がした。

「我は、伊勢の神である。世の中を見ると、大いに乱れている。この様子では、遠からず兵を集めるような大事となるであろう。泰時(北条泰時)が我を輝かせれば、太平を得るであろう」

政子は、伊勢大神宮に縁のある波多野次郎朝定という者を使者として、直ぐに大神宮に向かわせたと云う。

この一連の創作的な吾妻鏡の記述は何を意味しているか。

この夢のお告げから、ちょうど二年前(承久元年)、三月、摂津国長江・倉橋の両荘園の地頭職を免するという院宣が下り、幕府は拒否した。

その後の世情を見るに、朝廷と幕府の対立は誰の目にも緊迫してきていたのだ。

これらはまさに、政子が後鳥羽院の宣戦布告を事前に察知していたことを物語っており、またそのために先んじて伊勢へ必勝祈願を掛けた、と見るべきであろう。

「申し上げます。去る十五日、午の刻(昼十二時前後二時間頃)に、官軍によって伊賀廷尉光季が誅殺されました。また、按察使藤原光親卿に勅して、右京兆(北条義時)追討の宣旨が五畿七道に下されました」

遂に、後鳥羽院は、朝廷への叛逆の大義により、誅殺の院宣を下したのである(承久三年五月十五日)。

これに先立ち、四月二十日(承久三年)、第八十四代天皇、順徳は、仲恭(四歳)に帝位を譲位された。

戦いに臨む、後鳥羽院の覚悟の現れである。

自らと順徳院に万が一のことがあっても、空位(天皇不在)とならぬように、と。

また、後鳥羽院は、倒幕勝利祈願として、金峯山(奈良県吉野町)に、萌黄縅の腹巻(簡易な鎧)を奉納した。

さらに、同二十八日に、伏見の城南寺にて、流鏑馬が行われると称して、兵を集める。

「来月、義時追討の宣旨を下す。さすれば、いずれ官軍の兵を挙げなければなるまいから、その備えである」

院は、このように兵の召集の本意を参謀に伝えた。

参謀とは、坊門忠信、葉室光親、源有雅、中御門宗行、一条信能、藤原範茂、僧正長厳、法印尊長らである。

また、この時集まった兵は、大和・山城・近江・丹波・美濃・尾張・伊賀・摂津・河内・和泉・紀伊・丹後・但馬の十四カ国の、一七〇〇騎の武士たちであったと云う。

これらの兵を率いていた武将としては、藤原秀康・佐々木広綱・大内惟信、後藤基清、三浦胤義、河野通信、大江親広らである。

はたして、五月十五日となり、後鳥羽院は先制として、京都守護として在京していた、幕府方の伊賀光季を討つことを、藤原秀康に命じた。

「光季とて、すでに備えておろう。真正面から宿所を攻めても討つのは難しい。ここは院宣ということで、高陽院に参るように命じてみてはいかがか」

胤義は進言した。

しかし、光季は、すでに自らに討手が及んでいることを察知していた。

よって、三度の要請にも応じなかった。

そこで、秀康・胤義・親広が率いる千騎余りの大軍が、光季の宿所に押し寄せた。

光季は、三十余りの少ない手勢で、なんとか二刻ほど応戦したと云う。

それでも、最後は、宿所に火を放って自害する。

鎌倉方の加勢が間に合わなかったか、幕府軍応戦の大義作りのために見殺しにされたかのいずれか、あるいは、その両方であろう。

また、光季に事前に情報を流したという嫌疑で、西園寺公経・実氏父子が、弓場殿に監禁された。

この情況を報せるために、飛脚が鎌倉に向った。

そして、同十九日には、鎌倉に飛脚が到着。

これにより、事実上の、戦いの火蓋が切られた、と幕府方は解釈する。

もっとも、三浦胤義の兄(義村)への書状は、既に義時に筒抜けであったため、こうなることを幕府側は事前に知っていた。

知ってはいたが、まさか本当に、であったろう。

そして重要なことは、追討の相手が「北条義時」とされた点である。

幕府はにわかに動揺した。

威勢はあっても、北条氏自らに宿る地方武士的な精神は、抜け切れていないのである。

事の重大さを、この期に及んで考え始めるのである。

相手は天皇率いる官軍である。

武士同士の戦いではないのだ。

平氏、そして源氏であれば、下級でも貴族の位。

時の執権ではあっても、北条氏は東国の一介の地方武士に過ぎないのだ。

これは、どういう斟酌を加えても、応戦すれば、すなわち北条得宗の謀叛である。

「卜筮(うらない)を行われよ」

最後は、占いに頼るしかなかった。

政子は直ちに、陰陽師、安倍親職、安倍泰貞、安倍宣賢、安倍晴吉ら呼んだ。

「関東は太平、と出ております」

一同の占いは、一点の曇りもなく、戦は是、と出てしまった。

もはや逃れようがなかった。

政子は、重要御家人らを集めた。

最も重要なのは、御家人たちがどう振る舞うかであった。

院宣をそのまま伝えたのでは、反発は必至である。

なぜなら、この宣旨が「北条義時」に向けられたものだからである。

故に、義時自らがそれを御家人らに説明しても、説得力がない。

ここは政子が出ていくしかなかった。

説くは、「頼朝の恩義」。

頼朝が敷いた「御家人制度」という契約に裏付けられた安定に対する恩義である。

そもそも、「御家人制度」とは何か。

万が一、平家のような脅威が再び起ころうとも、源氏に忠誠を誓うならば、御家人と認め、領地を与える、という契約、それが御家人制度の本質である。

すでに定着していたこの制度、秩序を混乱させ、変えさせるようなことを望むかと言えば、武士の性質から、それは「無い」のである。

たとえ、後鳥羽院の院宣に「勲功の恩賞は申請通りにする」とあっても、御家人は、現にある頼朝との契約を最優先するのだ。

「心を一つにして下され。これが最後の言葉にござります。故右大将軍(源頼朝)が朝敵(平氏)を征伐し、関東を草創して以後、官位といい、俸禄といい、その恩は既に山よりも高く、海よりも深い。その恩に報いる思いが浅いはずがありませぬ。そこに今、逆臣(藤原秀康・三浦胤義のこと)の讒言によって、道理に背いた綸旨が下されました。道理を、そして名誉を重んじる者は、速やかにこの逆臣らを討ち取り、源氏三代に渡る将軍の遺跡をお守り申し上げましょう」

政子はこのような一見、完璧な論理で、御家人たちを説き伏せたのである。

無論、これで北条義時、北条得宗家のたいする御家人らの不信が完全に払拭されたとは言えまいが。

この日の内に、義時邸にて、宿老等による軍議が開かれた。

評議に参じた面々は、北条義時、北条時房、北条泰時、覚阿(大江広元)、三浦義村、安達景盛であった。

「未だ、官軍が鎌倉に向けて出発したというような報せはござりません。幕府軍もまだ兵力十分というまでには至っておりません。近国の軍勢を待つ間、ひとまず足柄・箱根の関を固めましょう。いずれ官軍が関東に入る要衝は、その二箇所のみであります」

京都に兵を向かわせるのではなく、足柄・箱根の関を警護する、という意見が大勢であった。

すなわち、すぐに兵を京都に向かわせるべき、と主張したのは、義時と覚阿のみであった。

意見は別れ、この日、評議は決しなかったのである。

まさに、ここが勝敗の境であった。

宿老たちの心の奥には、まだ迷いがあったと言える。

相手は、天皇が勅命を与えた官軍である。

その官軍を、「迎え撃つ」のと、「朝廷に攻め入る」のとでは、全く意味が違うのである。

迎え撃つことは、謀叛には当たらないだろう、という逃げの論理が未だ宿老らの心の奥底でくすぶっていたのだ。

かつ、今のところ、謀叛の廉が立てられたのは、北条義時のみである。

しかし、兵を向かわせたら最後、必然的に幕府軍の兵は全て謀反人となるのだ。

結局、結論が出るまでに、三日かかった。

火急を要する、正にこの時に、実に三日である。

つまりそれは、宿老たちは自らの持論を最後まで変えず、意見は分かれたままということである。

この壁を越えることこそが、まさに最初の戦だったと言えよう。

政子も、とうとう決めかねた。

決裂した評議の夜、北条泰時が義時邸を尋ねた。

「どうしても父上に申し上げたいことがありまして、参りました」

「ほう、珍しいことがあるものだ。これはどういうわけだ」

「恐れながら申し上げます。この度の院宣は、北条義時に向けられたものです。幕府、将軍に向けられたものではございません」

「そのようなことは、お前に言われずとも分かっておる」

「分かっておられるのでしたら、乗るべきではございません」

「ほう、それはなぜだ」

「この院宣に乗れば、すなわち、まことの謀叛となりましょう」

そのとおりであった。

義時は、そのことをうやむやにしておきながら、頼朝への忠義一点で押し通し、幕府の総意としての戦をしようと考えていた。

そこを正に泰時は指摘したのである。

こういう思いを抱いているのは、泰時だけではなかった。

まさに、御家人らの間に燻ぶる不信感を増長させれば、それはすなわち義時の危機であった。

義時は返答に詰まった。

泰時は続ける。

「父上はお分かりにならない。義時が謀叛でございますぞ。鎌倉幕府、将軍の謀叛ではございませぬぞ」

いつも冷静な泰時が声を荒げた。

いつしか、義時の額に汗が滲んでいた。

さらに続ける。

「幕府軍は、負けることはありません。評定では申しませんでしたが、確信を持っております。しかし」

泰時は、一旦、ここで言葉を切った。

それまでは目を合わせずに話していたが、面を少し上げ、睨めつけるように義時の目を見つめた。

「院宣に乗じて、兵を起こせば、すなわち、北条得宗家は、天皇を討った謀叛の氏族として、後世に名を残すことになりましょう」

義時の肩が下がった。

そこに義時の狼狽、恐れが現れていた。

返す言葉は無かった。

泰時の言うことは、一切が道理に叶っていたからである。

「私は、父上に背くことはありません。それだけは最後に申し上げておきます」

泰時は深々と頭を下げ、立ち上がると義時の居室を後にした。

泰時は、言いたいことを全て言い切ったわけではなった。

そのことを言うのは、敢えて止めることにしたのだった。

そのこととは、右大将軍(源頼朝)が草創した鎌倉幕府の名誉のことである。

北条が兵を挙げることで、鎌倉幕府そのものが謀叛の幕府となるのだ。

それは即ち、頼朝が打倒した平家と変わらぬ存在に、源氏が成り下がる、そのことを意味するのである。

泰時こそは、最も源頼朝を敬愛した人物の一人であった。

義時を諌めることは、泰時の頼朝に対する恩返しでもあったのだ。

頼朝と泰時の関係を表すいくつかの逸話が残っている。

泰時の幼名は、金剛。

金剛が十歳の時だった。

遊んでいる脇を、多賀重行という御家人が下馬せずに通りすぎようとした。

それを頼朝は叱責する。

「礼の相手は、歳の老若にあらず。その地位に依るもの。そなたは、金剛の同輩ではない」

「そのようなつもりでは」

重行は直ちに謝罪し、それを金剛が擁護したと云う。

頼朝は、重行の言い訳にさらに激怒し、一方、金剛の態度に感心して、年来所持していた刀を与えた、と云う。

頼朝が幼き泰時の中にその器の片鱗を見出した、逸話である。

また、泰時の元服の際、頼朝自らが烏帽子親となり、金剛に新しい名前をつけた。

頼朝から一字を取って、頼時。

泰時はこれを誇りとし、頼朝の死後一年後まで、頼時を名乗っていたという。

さらに、第三代執権になっても、泰時は、頼朝の恩を忘れることはなかった。

頼朝の菩提を弔う法要の際、泰時は法華堂の堂上に上がらず、その下に座した。

寺僧に上がることを勧められると、泰時は答えた。

「お亡くなりになっても、予が右大将軍(源頼朝)と同等の位になることはございません」

何事に置いても、謹厳実直で傲ることがない、道理と礼節を大事とした、それが北条泰時であった。

泰時の諌言から二日の間、義時は悩み続けた。

しかし、上げた拳の下ろし方を義時は思いつかなかった。

何れにしても、院宣が出た以上、自分は謀叛者に変わらないのである。

最後は第三者に判断を委ねるしか無かった。

そこで、老齢のため自宅に籠もっていた、宿老の大夫属入道の三善康信に相談することとなった。

康信は、かつて十三人合議制に名を連ねた、公家の出の者であり、その母は、頼朝の乳母の妹である縁で、頼朝が伊豆北条郡に流されていたころからの頼朝支援者であった人物である。

源氏三代が滅びた真相を、康信は知らない。

ただ、頼朝が草創した幕府が危機にある、それをなんとかせねば、と出家・病身の身でありながら、政子の招きに応じ、評議に参列したのであった。

康信が言った。

「関東の安否は、最も重要な局面を迎えました。あれこれ議論しようとするのは愚かな考えです。十九日の評議の後、直ちに兵を京都に向かわせるべきを、この二日の間、何をされておられたのです。これは怠慢と云うべきです」

康信は、義時を見据えて、更に続けた。

「大将軍一人は、まず出発されるべきでしょう」

そこには、故右大将軍(源頼朝)であれば、すでにそうされていた、という康信の皮肉が込められていた。

これで、退路は断たれた。

誰が先陣を切るかという議論になる前に、義時は言い放った。

「ここに、評議は決した」

そして泰時に向き直って、命じた。

「すぐに出発せよ」

こうして漸く、この翌日、承久三年五月二十二日、乙巳(四十二番目の日)の卯の刻、幕府軍が京都に向って出発した。

先発の泰時隊は、東海道を進んだ。

この時点では、わずか十八騎であった。

すなわち、北条時氏(泰時の嫡男)、北条有時(泰時の弟)、北条実義(泰時の弟、後の実泰)、尾藤景綱、関実忠、平盛綱、南条時員、安東光成、伊具盛重、岡村次郎兵衛尉、佐久満家盛、葛山広重、勅使河原則直、横溝資重、安藤左近将監、塩河中務丞、内島忠俊であった。

先発の泰時隊が出れば、他の東国勢は従うであろう、という義時の目算だった。

言わば、従わざるを得ない状況を作り、そこに賭けたわけである。

更に重要な事は、その先発の大将が、人望の厚い北条泰時である点である。

最初に泰時の後に続いたのは、北条時房、足利義氏、三浦義村の隊で、東海道を進んだ。

そして、兄、泰時が進軍を判断したのであれば、ということで弟の朝時は決意し、結城朝広、佐々木信実らと供に、北陸道を進んだ。

これに加えて、東山道を、武田信光の隊が進発した。

はたして、これらの状況を鑑み、東国の武将たちの兵が、それぞれ二十五日までにぞくぞくと進軍したのである。

その総数は、およそ十九万騎を数えたと云う。

この間、院宣を託されて鎌倉に参った、押松丸は、すぐには返されず、鎌倉にとどめ置かれた。

これも時間稼ぎの戦略である。

それが、二十七日になって、ようやく返答を携えて京都に戻される。

その書状の中身。

「染絹、金銀、鷲羽、馬など年に二、三度進上しているのに、何の不足があって、このような院宣を出されるのか、武士(官軍)を召すというのであれば東海、東山、北陸の三道から十九万騎の勢を差し向けるから、西国の武士たちと合戦させて御簾の間からご覧あれ、また、もしそれでも不足なら押松のように足の速い下部を下せば、さらに義時自ら十万騎を連れて見参しよう」

実に、義時の性格がよく現れた文面であった。

それは、史実における問題意識の観点が、決定的に後鳥羽院とずれていた。

そしてただただ、戦況において東国武士が期待以上に幕府側についたことを得意気に強調し、脅した上で事実上の勝利宣言をしたのだった。

まことに恐れ多く、北条義時が天皇家に対して謀反を働いた、という明確な歴史的証拠である。

一方の京都方。

十九日には、諸所の関の警護を開始した。

その中、美濃に遣わされた藤原秀澄が放った飛脚が二十六日に京都に到着して申した。

「申し上げます。関東の武士の進軍は速く、間も無く上洛する勢いにござります。その軍勢は正に雲霞のような大軍であります」

七日経って、漸く、その状況が朝廷に知らされ、院中は慌てふためいた、と云う。

「これは、まさに天災。こうなった上は、神仏の御加護なしでは、退けることは叶わない」

二十八日には、清水寺の僧侶が新造した勝軍地蔵、勝敵毘沙門の像に、後鳥羽院の願文を納めて供養し、勝利祈願を行ったと云う。

そこに、押松丸が義時の返書と供に帰洛した(六月一日)。

書状の内容が明らかになるや、院中に衝撃が走り、皆、絶望したと云う。

勝敗は既に決したも同然、と誰もが直感したのであろう。

苦し紛れに、派遣された兵は、東国とは桁が違った。

東山道、東海道へは、大内惟信、藤原秀康、藤原秀澄、三浦胤義、佐々木広綱らの軍、一万二千騎。

北陸道に進発したのは、宮崎左衛門尉らの兵、七千騎。

合わせて、一万九千騎。

これに加えて、宇治、勢多を、約七百騎で固めた、と云う。

あらゆる面において、後鳥羽院の目算は外れたのである。

院にしてみれば、しばらくはにらみ合いが続くであろうと、落ち着いて構えていたのであろう。

そのうちに、東国の結束は乱れよう、と。

それが、時を経ること無く、幕府軍は直ちに京に向けて進軍してきたのである。

この上は、劣勢と言えども、受けて立つしかなかった。

六月五日、戊午(五十五番目の日)、いよいよ、両軍が木曾川、長良川を挟んで対峙することになる。

第一の重要な合戦であった。

幕府軍は、部隊をそれぞれの渡河地点に分散して配置するという戦略を取った。

圧倒的な数を誇る幕府軍にしてみれば、それが有効であろう。

対して、官軍は、その幕府軍に合わせて兵を配置したのである。

この藤原秀澄の作戦に対して、異論を唱えた、山田重忠という武将がいた。

「恐れながら、わずか一万二千の兵を、敵に合わせて、分けて配備すれば、ますます官軍の戦力は手薄となり、勝ち目はございません。ここは、全ての兵力を、墨俣一点に絞り、突破すべきでございましょう」

「それはできまい。警固のない所から突破され、後ろに回り込まれたら、ひとたまりもないであろう」

戦に、もし、はない。

しかし、この時、山田重忠が言うように、墨俣から直ちに河を渡り、一点突破し、東海道を東に少しでも兵を進めたならば、風向きは変わったかもしれない。

結果として、わずか一日で官軍は総崩れとなった。

これにより、幕府軍は直ちに京攻めの作戦を練り始めた。

六月八日、辛酉(五十八番目の日)、寅の刻(午前四時頃)、負傷した藤原秀康、五条有長が急ぎ帰洛し、後鳥羽院に奏聞した。

「申し上げます。去る六日、摩免戸(木曾川の前渡の渡し)にて幕府軍と合戦となり、激戦の後、官軍は敗北しました」

この報せにより、御所中が騒動し、女房や上下の北面武士、医師、陰陽師の者らが、東西に走り乱れた、と云う。

このように見ていくと、ただただ幕府軍が優勢で、その勢いに一点の陰りもなかったかのように思えるが、実際には、そう簡単な話ではなかった。

この八日、鎌倉では激しい雷を伴った大荒れの天気であった。

戦場からの報せを待つだけの身も、たいそう辛いものがあった。

それに、これは天皇との戦いである。

義時の脳裏には、いまさらながら、泰時の言葉が去来していただろう。

それに、この雷である。

古代より日本人は、雷を極度に恐れてきた。

雷は、神の怒りの声、と考えたからであろう。

この怒りは、誰に向けられているのか、そのことが義時の頭をもたげる。

自分でなければいいが、と。

まさにその時である。

義時の頭の直ぐ上で、大音声が轟き、髪の毛が逆立った。

戌の刻(午後八時頃)のことであった。

「何事じゃ」

義時は、その原因を配下の者に調べさせる。

しばらくして、その者らが戻ってきた。

「申し上げます。当館、釜殿(貴人の邸内にあった湯殿)の屋根の付近が焼け、損傷いたしました。火は消し止めました」

「なんと」

怪異であった。

落雷は、第一級の怪異とされていたのだ。

義時は嘆息し、身震いした。

この大事な戦の最中に、正に、自らの館に雷が落ちたのであるから無理もない。

そこへ、また別の報せが入る。

「重ねて、申し上げます。落雷のため、倒れたと思われる人夫(公役に徴用された人民)が一人、亡くなりましてございます」

これは、誰の目にも疑いようのない、最も不吉なことであった。

義時は恐れおののいた、と云う。

「覚阿殿(大江広元)を」

放心状態で、義時は覚阿を呼んだ。

「この怪異は、この戦が、朝廷に逆らい奉るためであろう。また、運がこのまま尽きるということであろう」

義時は詰め寄るように尋ねた。

覚阿は、しばし思案した。さすがに即答はできなかったのだ。

「これは、関東には吉の先例にございます。右大将軍の奥州征伐のことをご存知ありましょう。あの時、奥州の陣営に雷が落ちました」

「それは、聞いており、知っておる。然るに、泰衡(奥州藤原の泰衡)は敗戦したではないか」

「君臣の運命は、天地が掌るものです。この度の経緯をお考えください。幕府に否がありましょうか」

苦し紛れの覚阿の言葉が、義時を余計に不安にさせた。

「それでは、陰陽師に占わせてみましょう」

直ちに卜筮(占い)が行われた。

占ったのは、安倍親職、安倍泰貞、安倍宣賢。

「最も、吉、でございます」

三人は、口を揃えて申した、と云う。

それも無理は無い。

総大将が戦意を失えば、戦は危うい。

いずれ事前に、覚阿が手を回した結果であろう。

義時が、案じるのは無理からぬことでもあった。

東国勢(幕府軍)は、武装して京に向ったのである。

それだけでも重苦であった。

少しでも戦が長引けば、糧秣(人と馬の食物)補給の不安が常に付きまとう。

徐々に、兵士たちの焦りが現れてきたのが、宇治川での最後の攻防であった。

実際、幕府軍は糧秣不足の状態であった。

その時、六月十三日。

進軍開始から、およそ二十日経っている。

兵士も馬も、極限の疲労に苛まれていたであろう。

この頃、京でも雷鳴が頭上に轟き、激しい雨が降っていた。

幕府方の配置は以下のとおり。

勢多(滋賀県大津市)を北条時房。

淀・芋洗に、毛利季光、三浦義村。

大将、北条泰時は栗子山に陣を構えた。

その中にあって、宇治に向った足利義氏、三浦泰村(三浦義村の二男)が、大将の断りもなく、宇治橋あたりで合戦を始めてしまった。

焦りと疲労は、このように足並みを乱す。

京方は、満を持してとばかりに、一斉に矢を放った。

雨のように降る矢に、幕府方の兵士がバタバタと倒れる。

この状況を聞きつけるに、泰時は急ぎ宇治に向って、戦闘の一時停止を命令する。

しかし結果として、大事な地点にほころびが生じてしまったのである。

そのまま戦闘が続いていたら、致命的なことになったやもしれない。

泰時の脳裏に、ふと不安がよぎった。

そこで、各拠点に自ら馬を走らせ急ぎ回った。

武将たちに、勝手な戦闘は決してならぬ、と改めて念を押す必要を感じたからだ。

降り続いた雨は、この翌日十四日になって漸く止んだ。

しかし、昨夜までの雨で宇治川は増水して、褐色の濁流が流れていた。

ここで、勢いを止めれば、京方に付け入られるだろう。

泰時は、無謀な渡河の判断を下した。

ところが、河に入った幕府軍の人馬は次々と濁流に飲み込まれていったのである。

その数は、八百騎を数えた、と云う。

大将泰時は、死を覚悟した。

「今において、泰時死すべき時なり」

泰時は、自ら河を渡ることを決意する。

ちょうどその時であった。

泰時の命令によって、浅瀬を探索しながら慎重に河を渡っていた、芝田兼義、佐々木信綱、中山重継らが渡河に成功する。

対岸に渡った軍勢は、急ぎ近くの民家を取り壊し、その材木を組んで、浮き橋を掛けた。

これが、戦の最後の分かれ目となった。

浮き橋を渡った幕府軍は一気に雪崩れ込み、官軍は敗走を余儀なくされた。

承久の事変、最後の攻防戦は、こうして決した。

即ち、後鳥羽院率いる官軍は、戦いに敗れたのである。

0

お気に入りに追加

13

あなたにおすすめの小説

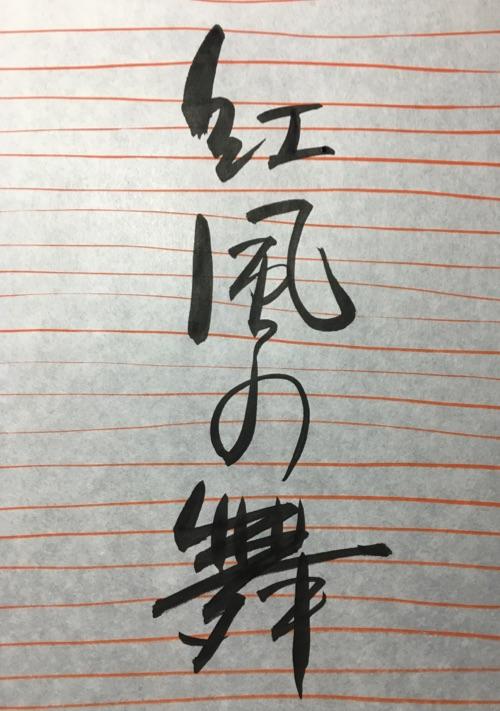

紅風の舞(べにかぜのまい)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

初代の櫓(しょだいのやぐら)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

山形県最上郡舟形町、東長沢には、「団十郎屋敷」なる場所がある。

その地には、「ここは初代市川団十郎の生誕地である」という言い伝えが残っている。

初代、市川團十郎の経歴は、「市川宗家代々」が伝えるとおりだが、ほかにも様々な説や言い伝えがあり、大変興味深い。

東長沢の伝説に端を発し、初代團十郎の諸説ある記録の断片を筆者なりに編み直した。

例えば、こんな初代市川團十郎の一生があったかもしれない。

if 大坂夏の陣 〜勝ってはならぬ闘い〜

かまぼこのもと

歴史・時代

1615年5月。

徳川家康の天下統一は最終局面に入っていた。

堅固な大坂城を無力化させ、内部崩壊を煽り、ほぼ勝利を手中に入れる……

豊臣家に味方する者はいない。

西国無双と呼ばれた立花宗茂も徳川家康の配下となった。

しかし、ほんの少しの違いにより戦局は全く違うものとなっていくのであった。

全5話……と思ってましたが、終わりそうにないので10話ほどになりそうなので、マルチバース豊臣家と別に連載することにしました。

辻のあやかし斬り夜四郎 呪われ侍事件帖

井田いづ

歴史・時代

旧題:夜珠あやかし手帖 ろくろくび

あなたのことを、首を長くしてお待ちしておりましたのに──。

+++

今も昔も世間には妖怪譚がありふれているように、この辻にもまた不思議な噂が立っていた。曰く、そこには辻斬りの妖がいるのだと──。

団子屋の娘たまはうっかり辻斬り現場を見てしまった晩から、おかしな事件に巻き込まれていく。

町娘たまと妖斬り夜四郎の妖退治譚、ここに開幕!

(二作目→ https://www.alphapolis.co.jp/novel/284186508/398634218)

出雲屋の客

笹目いく子

歴史・時代

短篇です。江戸堀留町の口入屋『出雲屋』は、乳母奉公と養子縁組ばかりを扱う風変わりな口入屋だった。子を失い、横暴な夫に命じられるまま乳母奉公の口を求めて店を訪れた佐和は、女店主の染から呉服商泉屋を紹介される。

店主の市衛門は妻を失い、乳飲み子の香奈を抱えて途方に暮れていた。泉屋で奉公をはじめた佐和は、市衛門を密かに慕うようになっていたが、粗暴な夫の太介は香奈の拐かしを企んでいた。

夫と離縁し、行き場をなくした佐和を、染は出雲屋に雇う。養子縁組の仕事を手伝いながら、佐和は自分の生きる道を少しずつ見つけて行くのだった。

いや、婿を選べって言われても。むしろ俺が立候補したいんだが。

SHO

歴史・時代

時は戦国末期。小田原北条氏が豊臣秀吉に敗れ、新たに徳川家康が関八州へ国替えとなった頃のお話。

伊豆国の離れ小島に、弥五郎という一人の身寄りのない少年がおりました。その少年は名刀ばかりを打つ事で有名な刀匠に拾われ、弟子として厳しく、それは厳しく、途轍もなく厳しく育てられました。

そんな少年も齢十五になりまして、師匠より独立するよう言い渡され、島を追い出されてしまいます。

さて、この先の少年の運命やいかに?

剣術、そして恋が融合した痛快エンタメ時代劇、今開幕にございます!

*この作品に出てくる人物は、一部実在した人物やエピソードをモチーフにしていますが、モチーフにしているだけで史実とは異なります。空想時代活劇ですから!

*この作品はノベルアップ+様に掲載中の、「いや、婿を選定しろって言われても。だが断る!」を改題、改稿を経たものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる