9 / 26

(八)実朝の死の実相

しおりを挟む

第二代将軍、源頼家の暗殺は、鎌倉幕府の権力の均衡に、動揺を与え、それはすぐには治まらなかった。

最高権力者殺害による失脚であるから、それは当然のことである。

逆心を持つ武者たちは、相当数いたはずである。

異心が向かう先は、第三代将軍、実朝ではなかった。

全て、北条得宗家、初代当主であり第二代目執権、北条義時に対してであった。

「恐れながら、再び、将軍家への面会を願い奉ります」

参上したのは、和田義盛。

十三人合議制の侍所別当。いわば、幕府軍の長官である。

義盛に伴って、将軍御所の南庭に列座したのは、その一族の十九人。

決して大勢ではないが、義盛の存在感だけで、十分な迫力である。

連日の御所参上であった。

建保元年(一二一三年)三月七日、庚戌(六十日周期の四十七番目の日)のことである。

空はよく晴れていた。

義盛は、昨日、上総国(現、千葉県中部)、伊北庄より急ぎ鎌倉に下向してきた。

自らの子息等が謀叛の兵を上げた、と急使により告げられたからであった。

下向後すぐに、将軍家(実朝)に面会し、子息である義直・義重の助命を嘆願した。

義盛は、頼朝の代より、将軍家を支え、その子息に至っても、将軍に対して二心はない、と積日の思いを語ったと云う。

もとより、義直・義重が、将軍実朝に叛逆の念など抱くはずはなかった。

首謀者の、信濃源氏、泉小次郎親衡が殺害を謀った相手は、北条義時である。

実朝は、和田義盛の長年の功労を考慮し、すぐさま義直・義重を赦免した。

しかし、執権、義時は、これに憤怒した。

「おのれ、義盛。予を差し置いて、将軍家に直訴するとは」

赦しを乞うべきは子息のみではなかった。

義盛は再度の実朝面会を願い出たが、叶わなかった。

義時が妨害したのである。

「将軍家のお言葉をお伝え申し上げる」

和田義盛は、着座のまま、上目遣いに義時を睨めつけた。

答えは分かっていた。

そこに、和田義盛の甥、千葉胤長が、金窪行親と安東忠家の両者に伴われて、南庭に入ってきた。

「胤長は、首謀の一人。調べによって、その策謀たるや、逆心は強いと見える。追って将軍家より、沙汰はあろうが、いずれ赦免はなされまい」

義時は顎を上げ、金窪らに合図を送った。

胤長は後ろ手に縛られていた。

金窪らは、和田義盛一族が居並ぶ前を、これ見よがしに縄を強く引っ張り、胤長の身柄を二階堂行村に渡し、行村もその縄を引き取り、さらに乱暴に引こずって、奥に下がっていった。

義盛は、その屈辱的な様子を直視できず、下を向いて奥歯を噛み締めた。

その目は怒りで充血していた。

「なんということを」

同月十七日、千葉(和田)胤長は、陸奥国岩瀬郡(現在の福島県)に配流された。

「ててさま」

最早目を開けることなく、そのまま亡くなられるだろうと思っていたから、皆驚いた。

消え入るような声の主は、和田胤長の六歳の娘、荒鶴であった。

もともと、体が弱かった。

それが、父が配流されると知るや、謎の熱病にうなされ、ついに昨夜、昏睡状態となってしまったのだ。

「ただいま戻った」

無論、配流されたばかりの胤長が帰ってくるはずもなかった。

玄関から入ってきたのは、和田義盛の孫、朝盛であった。

かねてより、胤長に瓜二つ、と言われるほど胤長に似ていたのだ。

全て、義盛の計らいであった。

朝盛が麩を開け、中を覗くと、少し遠目に荒鶴は見て、父が帰ったと思ったのである。

「ててさま」

荒鶴は、再び父の名を呼び、首をかしげ、力なくも微笑んだ。

そして、目を閉じた。

それが最期であった。

荒鶴死去の報せを聞いた義盛は、人目を憚らず泣き崩れたと云う。

胤長が配流されて、四日後のことであった。

このようなことがあり、和田義盛が右大将軍(源頼朝)の死後、つのらせてきた北条執権に対する不信感が、宿怨へと変わったのである。

もともと侍所別当(長官)を務めた、名将である。

義盛は、精到に事を運んでいった。

怒りに任せた単なる暴発ではない、打倒義時の覚悟が秘められていた。

一方の義時も、ここで鞘に収める義盛ではないことは承知しているから監視の目を緩めていなかった。

翌四月二十四日、乙未(六十日周期の三十二番目の日)、和田左衛門尉義盛は、長年帰依していた僧、尊道房を、出身の伊勢国に追放した。

しかし、それは表向きのこと。

その実は、義時誅殺の必勝祈願、祈祷のため、伊勢太神宮へ派遣したのであった。

義時は義盛の本意を深慮し、実朝命と称して、使者を義盛の元にすぐさま送ったが、義盛は、謀叛の企てなどない、と使者を突き返した。

義時は納得せず、近習の御家人を御所に集め、協議の末に、再び、使者を義盛の元へ派遣した。

「主君(実朝)には、恨みなど微塵も抱いてござらん。義時の所業が傍若無人であるため、義時その人に、その仔細を確かめんと、予の配下の若輩らがただ集まって、相談しているだけのことでしょう。予は何度もそれを諌め申したが、若輩らは一切、聞く耳を持ちませね。こうなった上には、予の力の及ぶところにござらん」

そう、言ってのけたと云う。

事実上の宣戦布告であった。

そのことを聞くにつけ、執権、義時は内心縮み上がったであろう。

簡単に勝てる相手ではない。

翌夜、義時は、必勝祈願のため、鶴岡八幡宮にて、大般若経の転読を供僧に命じた。

そして、万が一に備え、二男、相模次郎(北条)朝時を駿河国から鎌倉に呼び寄せた(実朝の怒りを買って、謹慎の身であったとされる)。

一方の義盛は、同じ宿老であり同族である、三浦(平六左衛門尉)義村と、その弟、(九郎右衛門)胤義と秘かに交渉し、義盛側に与するよう取り付け、起請文(神仏に誓い、それを破らないと約す契約書)も書かせていた。

準備は整った。

和田義盛は、翌月、建保元年(一二一三年)五月二日、壬寅(六十日周期の三十九番目の日)、遂に兵を挙げ、幕府を急襲した。

御所の警護は、未だ十分では無かったゆえ、義時方は、総じて防戦を強いられる形になる。

形勢は、どう見ても義盛に有利であったと言える。

しかし、義盛は戦いの火蓋が切られると同時に、裏切りに遇う。

三浦義村・胤義が早くも寝返り、御所に使者を送ったのだ。

歴史に仮定は存在しないが、この不義がなければ、和田義盛は負けることは無かったであろう。

すなわち、戦略上は完全に義盛が勝っていたことは明らかであった。

その裏切りにあっても、義盛勢は善戦したと云う。

夜を徹して戦いは続き、義盛側の兵量は尽き、軍馬の疲労も激しかった。

そうなると、籠城する側が有利であった。

しかし、最期まで強弱は付け難かったと云う。

特筆すべきは、義盛の三男、(朝夷名三郎)義秀である。

義秀は惣門を破って、御所南庭に押し入ると、御所に火を放ち、敵を追いかけ回し、猛威を振るった。

彼に立ち向かって、死を免れぬ者は無かった。

その戦いぶりは、まさに神のようであった、と云う。

事実、義秀は、討たれることは無かった。

最後は、海辺より船六艘、軍勢五百騎を伴ない安房国に逃れた。

その後、その行方はようとして知れなかった。

「和田系図」では、高麗に逃れたとされている。

この戦いは、御所襲撃の翌日、五月三日の夕方になって決したと言っていい。

酉の刻(午後六時頃)、義盛の四男、義直が討ち取られたのである。

「長年可愛がり、その出世だけを頼みにしてきた。最早、戦うは無益である」

義盛は嘆き悲しみ、乗馬にてあちらこちらを迷走し、ついに大江能範の所従に討ち取られたと云う。

享年、六十七歳。

翌四日、固瀬河(現、神奈川県藤沢市の片瀬川)の河原に晒された首は、二百三十四に上ったと云う。

鎌倉幕府始まって以来の、大内乱であったと言える。

それだけに、その余波は、何年にも渡って続くことになる。

いや、このことを起点にして、かの一大事に向って、鎌倉幕府は転がり落ちていった、と言っても過言ではないだろう。

「この恩賞は、お受けするわけにはいきませぬ故、お返し申し上げます」

泰時(義時の嫡男、後の三代目執権)は冷ややかに言った。

五月八日の夕方のことであった。

将軍実朝の使者として、中原(大江)広元は参ったのであった。

携えたのは、和田義盛との戦闘の恩賞に関する御下文である。

そこで、実朝自らが泰時を呼び出した。

「当然の恩賞であり、辞退すべきではない」

それでも、泰時は受け取ろうとしない。

「何ゆえであるか」

実朝の問いかけに、泰時は厳然と、次のように答えたと云う。

「和田義盛殿は、決して主君(実朝)に逆心を抱いておりませんでした。それは義盛ご本人も言明したことでありますれば、(実朝も)お聞き及びと存じます」

冷静な性質の泰時が、拳を握りしめながら続けた。

「義盛殿は、ただ相州(北条義時)を恨んで、その義時に戦いを挑んだまでのことにござります。これによって、仕方なく防戦に回った御家人の多くが無益な死を遂げられました。従いまして、恩賞はそれらの御家人の家に与えられてください。私は、ただ父の敵を攻撃しただけでござります。このことは恩賞に値しません」

この後、三代目執権となり、善政を敷いたと云われる北条泰時に相応しい逸話である。

北条得宗家がこのようであるから、その外の近国の御家人らについては言わずもがなである。

北条義時に対する不審は諸国を駆け巡った。

義盛側の残党も、くすぶり続ける。

周囲の不穏な空気を感じ、義時は疑心暗鬼をつのらせていくのである。

その不安を逆撫でするように、その後、天変地異、怪異が頻発するのだ。

義時は、和田義盛、いや自分が手をかけた武者たちの怨霊の仕業であると恐れた。

祈祷に祈祷を重ねる、それしかなかった。

吾妻鏡の記録を列挙する。

五月二十一日、辛酉(五十八番目の日)。晴れ。午の刻(深夜十二時頃)に大地震が起きた。音を立てて舎屋が破壊され、山が崩れて地が裂けた。この辺りでは近年、このような大きな揺れはないという。そうしたところ、二十五日以内に兵乱の動きがあると陰陽道は勘申した。

六月二日、辛未(八番目の日)。晴れ。日照りが連日続いている。(後略)

六月三日、壬申。寅の刻(午前四時頃)に地震の御祈祷が行われた。(中略)また(安倍)泰貞が天地災変祭を奉仕した。(後略)

六月二十九日、戊戌(三十五番目の日)。戌の刻(午後八時頃)に光る物体が現れた。しばらく北方の空を照らして、南の方角に行き、地に落ちた。空は芒のように一帯を照らした。人々はこれを見て、ある者は人の魂といい、ある者は流れ星といった。

七月七日、丙午(四十三番目の日)。丑の刻(午前一時から午前三時頃)に大地震があった。(後略)

また、この頃から、将軍実朝と執権との温度差を吾妻鏡は記述し始める。

実朝はもとより、武芸よりも文芸に力を入れた将軍であった。

血を血で洗う御家人らとは好対照であった。

無論、朝廷や公家から好まれるのは、実朝のほうである。

際立った武功(戦いであげた手柄)が無くとも、実朝は位階を上げていく。

それが義時らには気に入らなかったようである。

また、義時を取り巻く諸国御家人の不安定な情況を鑑みるに、義時に異心を持つ武者たちが、将軍および朝廷と結びつくことを恐れたであろう。

かと言って、これ以上の粛清はありえなかった。

それこそが北条得宗家の危機に直結するからである。

和田義盛の事から二年後の、建保三年(一二一五年)、正月に北条時政が亡くなった。

同年夏、再び天変地異が相次ぐ。

八月二十一日、未の刻(午後二時頃)の地震を皮切りに、実に二ヶ月以上に渡って地震・余震が続いた。

それがようやく落ち着いた十一月は二十四日の夜、将軍実朝は悪夢をみた。

記録を見るに、実朝は霊感が強かったように思われる。

その夢には、和田義盛初め、死者たちが実朝の御前に群集し、無言に何かを訴えたと云う。

翌日、実朝の命にて、仏事が執り行われた。

実朝が、いかに和田義盛の件に関して、悔恨の情を抱いていたかを物語る逸話である。

また、この翌年、建保四年(一二一六年)には、次のような逸話を残す。

六月八日、庚寅(二十七番目の日)のこと、京都から陳和卿(宋の仏像技術者)が鎌倉に到着した。

もともと、東大寺の大仏を再建するために京都に招聘された人物である。

その陳和卿が、わざわざ将軍家(源実朝)に会うために鎌倉に参った、と云う。

「ほう、それは奇特なことよのう。そのほうがまず事情を確かめてくだされ」

和卿到着の報せを受けた実朝は、(中原)広元に命じた。

以前、東大寺落慶供養の時、大仏造立を喜ばれた右大将家(源頼朝)が、頻りに陳和卿との対面を希望されたと云う。

しかし、陳和卿は頼朝に会わなかった。

「あなたは、これまで多くの人命を絶たれました。罪業は重く、お目にかかるのには差障りがあります」

和卿は、そう答えたと云う。

「それが、どのような訳でこの度の下向、そして拝謁を望まれるに至りましたか」

広元は仔細を尋ねた。

「夢にお告げがございました。今の将軍家(源実朝)は、仏の権化(化身)にござります。ぜひ一度、お顔を拝見いたしたく、参上いたしました」

広元は訝しんだ。

しかし実朝は、ひとまず様子を見よう、ということで、筑後左衛門尉(八田)朝重の宅を旅宿にして預からせるように命じた。

はたして、その七日後、ついに実朝と和卿の対面が叶った。

和卿は、三度拝礼すると、挨拶の言葉もなく、はらはらと涙を流したと云う。

「これはいかがされましたか」

困惑した実朝が尋ねると、陳和卿はこう答えたと云う。

「あなたは前世の昔、宋朝の医王山の長老で、その時に私は門弟となっていました」

これを聞いた実朝は、その六年前に見た夢を思い出した。

「ほう、それで合点がいった。夢に一人の高僧が現れ、今、和卿殿が申されたことと同じことを言われた。しかし、その時は、どういう意味なのか図りかねておりました。なんと有り難いことか」

実朝は、手を合わせられて、その後は陳和卿を大切にもてなされたと云う。

誰もが認める人徳者、実朝であったということであろう。

朝廷、とかく後鳥羽院もそのあたりのことを評価して、官位を急激に上げていったのである。

和卿との対面の二ヶ月後、実朝は中納言に加えて、左近衛中将も兼任されることとなった。

これにも、執権、北条義時は異存があった。

かの頼朝ほどの功績がない実朝が、どうしてこのように早い出世をして良いものだろうか。

義時は(中原)広元を使者として、実朝を諌めた。

「恐れながら、相州殿(義時)のお言葉を携えて参りました」

「はて、何用であろう」

「去る八月の除書(京官、外官の諸官を任命すること)に関してでござります」

「ほう」

「申し上げます。御子孫の繁栄を望まれるのであれば、現在の官職を辞して、ただ征夷大将軍として、徐々に御年齢を重ねてより、大将を兼任されるべきです」

「そのことか」

実朝は、笑って返した。

「諫言(諌める言葉)の趣旨は、まことに感心した。然れども、源氏が正統は、この実朝の代で、途絶える。予の子孫が継承することは、決してなかろう。然れば、官職を得て、源氏の家名を挙げたいのじゃ」

事実、実朝は子を授からなかった。

それにしても、この実朝の言葉は、自らの行く末を暗示したようで不思議である。

実朝は、内々に後鳥羽院に願い出ていたことと推測する。

自分の亡き後は、天皇家より将軍を迎えたい、と。

後鳥羽院も前向きであったと想われる。

頼朝のかつての願いを、ここで叶えられる。

それは、後鳥羽院、実朝の悲願であったはずである。

実朝にはまた、猶子(兄弟や親族の子などを自分の子として迎え入れたもの)が居た。

北条氏の刺客に暗殺された、兄、源頼家の実子、善哉(公暁の幼名)である。

北条政子の計らいによって、実朝の猶子となったというが、実朝本人が望んだとも考えられよう。

その善哉は、建暦元年(一二一一年)に鶴岡八幡宮の別当(長官)定暁の下、十二歳で出家し、公暁という法名を得た。

その公暁は、園城寺(滋賀県大津市園城寺町にある、天台寺門宗の総本山)で修行していたが、一二一七年に欠員になっていた鶴岡八幡宮の別当に就任するため、戻ってきた。

北条政子の命令だったと云う。

このことを好機と捉えた人物がいる。

執権、北条義時である。

何の好機か。

それは、将軍、実朝暗殺の、である。

こともあろうに、北条義時は、この公暁を自らの策謀に利用するのである。

義時は、実朝の猶子であり、鶴岡八幡宮の別当である公暁を敬う体で、何度も足を運び、頼家の悲運を共に歎き、もし存命ならば、必ずや頼朝を超えられた、というようなことを吹き込み、徐々に、公暁に良からぬ心を植え付けていった。

そのようなことと周囲の者たちはつゆ知らず時は過ぎ、実朝は遂に一二一八年、頼朝の官位を超え、右大臣を任ぜられるのである。

同時に官位を上げていったのが、北条政子であった。

先例では、出家した者が、官位を上げることは稀である。

それまで、出家後の女性の叙位は、安徳天皇の御外祖母であった、平時子だけだったという。

実朝が右大臣に任ぜられる二ヶ月前に、政子は遂に、従二位に叙されたのである。

この叙位の訳は、後鳥羽院が実朝もしくは政子の働きかけにより、源氏の後継として、天皇家より官将軍を立てる、ということを目論んでのことと見るべきであろう。

しかし、それは叶うことは無かった。

翌、建保七年、正月は二十七日、甲午(三十一番目の日)、第三代将軍、源実朝は、その猶子である公卿に暗殺される。

奇しくも、右大臣拝賀の儀式の最中であった。

その朝、空は晴れ渡っていた。

前の晩から雪が頻りに降り、二尺近く積もった。

早朝、鶴岡八幡宮の僧たちは総出で、参道の雪を履き払った。

この八幡宮にて、この三日前、例によって、鳥の怪異があった。

その夜、右馬権頭(源)頼茂朝臣が、八幡宮の拝殿に跪いて法施を行った時、どういうわけか一瞬のうちに眠りに落ちた。

そして夢を見た。

鳩が一羽、源頼茂の前に止まり、童子が一人その傍にいた。

しばらくすると、童子が杖を取ってその鳩を打ち殺し、その後、頼茂の狩衣の袖を打った。

そこで、目が覚めた。

翌朝、実際に八幡宮の庭で死んだ鳩が見つかり、これを見た人は皆不審に思ったと云う。

頼茂が事情を申したので、御占が行われ、(安倍)泰貞・(安倍)宣賢らが不吉であると申したと云う。

それだけではない。

実朝のごく近くでも不思議な事が起こっていた。

拝賀の当日の朝、突然、中原(大江)広元(この二年前に出家して、法名、覚阿を名乗る)が御所に参って、実朝の御前に着座するや、そうそうと涙を流した。

「覚阿は成人してこの方、人前にて涙を浮かべたことはござりません。しかし、今お側におりますと、落涙を禁じ得ません。これはただ事ではありません。きっと何かわけがあるはずです。東大寺落慶供養の際、右大将軍(源頼朝)がなさった先例に従い、用心ため、御束帯の下に腹巻(簡易な鎧)をお着けくださいますよう、お願い申し上げます」

また、拝賀のための整髪を行っていた時、近くに祇候(謹んでお側に奉仕すること)していた、公卿の正親町三条公氏に、実朝は鬢の毛を一筋抜いて渡した。

「これは、予の形見である」

その後、出発の正にその時になって、庭の梅を見て、実朝は和歌を詠んだと云う。

その歌は、その後、禁忌(詠まれてはいけない)の和歌とされた。

出でいなば主なき宿と成りぬとも

軒端の梅よ春を忘るな

(私が出発してしまえば、主人が不在となるであろうこの家の庭で、この先の世も変わらず、春には綺麗な花を咲かせておくれ)

死を予期していたかのような和歌は、まさに実朝の辞世の歌となった。

実朝は酉の刻(夕方六時頃)に御所を出発した。

従う随兵は数万、騎馬は千を数えた。

右大臣任官への御礼の祝賀には、京都から五人の公家も参列した。

すなわち、

大納言忠信(内大臣信清の子息)

中納言実氏(東宮大夫公経の子息)

宰相中将国通(故泰通大納言の子息)

正三位平光盛(平頼盛大納言の子息)

形部卿三位宗長

八幡宮への奉幣が終わり、実朝は神前の石段を下りてきた。

先導するのは御剣役、源仲章。

この役目は、本来、執権北条義時のはずであった。

しかし、直前になって、体調不良を訴え、仲章朝臣に替わってもらったのだ。

公卿が立ち並ぶ前を、実朝が会釈をしながら通って行く。

下襲の裾を引きずり、手には笏を持っている。

その時であった。

参道横の暗闇から、修行僧の出で立ちで兜巾を被った法師が走りかかり、そのまま実朝に斬りかかった。

「親の敵は、こうして討つぞ」

法師は、源頼家の子息、すなわち公暁であった。

まさか八幡宮の別当が、将軍に襲いかかるとは誰も思わない。

公暁は、一の刀で首を斬り、倒れた実朝の首を打ちとった。

また、公暁の後を追って走り寄った者たちが、御剣役の仲章を斬り殺した。

よく語られるこの実朝暗殺の裏に何があったのかは、容易に想像できる。

全ては、北条義時が仕組んだ謀略。

また、自らに謀叛の疑いがかからないようにするため偽装であった。

義時が直前に、御剣役を仲章に替わることは予定されていたことである。

しかし、お役目交替を知らずに公暁が御剣役を斬ったと、周囲は思ったはずであり、つまり、将軍のみならず執権の御命をも狙ったのだと考える。

故に、その義時が将軍暗殺の首謀だなどと、誰しも考えないのである。

また、随兵数万も、鳥居の外に居たため、この顛末を知らなかった。

この後、公暁は実朝の首を持って逃走し、雪下北谷に向った。

そして、備中阿闍梨宅に入って、食事を取ったと云う。

恐ろしい事に、食事の間も実朝の首を離さなかったと云う。

そうする間、公暁は使者を三浦義村に向かわせた。

「将軍はいなくなった。我こそは、関東の長に相応しい。速やかに取り計られたい」

使者はそう伝えた。

義村がそれをそのまま義時に伝え、討手が放たれたのである。

公暁とその配下の者らは、八幡宮裏の峰を義村邸に向かっている最中に討手に追いつかれ、皆討ち取られた。

これにて、義時謀反の証拠となりうる口は、全て封じられたのである。

実朝の死は、鎌倉三代目将軍の死、ということだけを意味するのではない。

それはすなわち、源氏の根が絶えた、という大事なのである。

わずか三代である。

二十年の苦節の末に、高き理想をもって源頼朝が草創した鎌倉幕府は、ここで終わったと言っても過言ではないのである。

後鳥羽上皇が、この大事を知ったのは、翌二月二日のことであった。

上皇は、この時、熊野詣でに向かう途中であった。

「まことに、もったいない」

後鳥羽院は、内心の失望を表には出さなかった。

そして、京都には引き返さずに、後鳥羽院はそのまま熊野に向かわれた、と云う。

喪に服すべき尼御台所、政子が真っ先に行動を起こした。

実朝の死の背後に、陰謀があることを本能的に悟ったのであろう。

「この上は、この者らに政を任せてはおけませぬ」

頼朝の威光を繋ぎ残せるのは、その妻、北条政子以外には、最早居ないのであった。

最高権力者殺害による失脚であるから、それは当然のことである。

逆心を持つ武者たちは、相当数いたはずである。

異心が向かう先は、第三代将軍、実朝ではなかった。

全て、北条得宗家、初代当主であり第二代目執権、北条義時に対してであった。

「恐れながら、再び、将軍家への面会を願い奉ります」

参上したのは、和田義盛。

十三人合議制の侍所別当。いわば、幕府軍の長官である。

義盛に伴って、将軍御所の南庭に列座したのは、その一族の十九人。

決して大勢ではないが、義盛の存在感だけで、十分な迫力である。

連日の御所参上であった。

建保元年(一二一三年)三月七日、庚戌(六十日周期の四十七番目の日)のことである。

空はよく晴れていた。

義盛は、昨日、上総国(現、千葉県中部)、伊北庄より急ぎ鎌倉に下向してきた。

自らの子息等が謀叛の兵を上げた、と急使により告げられたからであった。

下向後すぐに、将軍家(実朝)に面会し、子息である義直・義重の助命を嘆願した。

義盛は、頼朝の代より、将軍家を支え、その子息に至っても、将軍に対して二心はない、と積日の思いを語ったと云う。

もとより、義直・義重が、将軍実朝に叛逆の念など抱くはずはなかった。

首謀者の、信濃源氏、泉小次郎親衡が殺害を謀った相手は、北条義時である。

実朝は、和田義盛の長年の功労を考慮し、すぐさま義直・義重を赦免した。

しかし、執権、義時は、これに憤怒した。

「おのれ、義盛。予を差し置いて、将軍家に直訴するとは」

赦しを乞うべきは子息のみではなかった。

義盛は再度の実朝面会を願い出たが、叶わなかった。

義時が妨害したのである。

「将軍家のお言葉をお伝え申し上げる」

和田義盛は、着座のまま、上目遣いに義時を睨めつけた。

答えは分かっていた。

そこに、和田義盛の甥、千葉胤長が、金窪行親と安東忠家の両者に伴われて、南庭に入ってきた。

「胤長は、首謀の一人。調べによって、その策謀たるや、逆心は強いと見える。追って将軍家より、沙汰はあろうが、いずれ赦免はなされまい」

義時は顎を上げ、金窪らに合図を送った。

胤長は後ろ手に縛られていた。

金窪らは、和田義盛一族が居並ぶ前を、これ見よがしに縄を強く引っ張り、胤長の身柄を二階堂行村に渡し、行村もその縄を引き取り、さらに乱暴に引こずって、奥に下がっていった。

義盛は、その屈辱的な様子を直視できず、下を向いて奥歯を噛み締めた。

その目は怒りで充血していた。

「なんということを」

同月十七日、千葉(和田)胤長は、陸奥国岩瀬郡(現在の福島県)に配流された。

「ててさま」

最早目を開けることなく、そのまま亡くなられるだろうと思っていたから、皆驚いた。

消え入るような声の主は、和田胤長の六歳の娘、荒鶴であった。

もともと、体が弱かった。

それが、父が配流されると知るや、謎の熱病にうなされ、ついに昨夜、昏睡状態となってしまったのだ。

「ただいま戻った」

無論、配流されたばかりの胤長が帰ってくるはずもなかった。

玄関から入ってきたのは、和田義盛の孫、朝盛であった。

かねてより、胤長に瓜二つ、と言われるほど胤長に似ていたのだ。

全て、義盛の計らいであった。

朝盛が麩を開け、中を覗くと、少し遠目に荒鶴は見て、父が帰ったと思ったのである。

「ててさま」

荒鶴は、再び父の名を呼び、首をかしげ、力なくも微笑んだ。

そして、目を閉じた。

それが最期であった。

荒鶴死去の報せを聞いた義盛は、人目を憚らず泣き崩れたと云う。

胤長が配流されて、四日後のことであった。

このようなことがあり、和田義盛が右大将軍(源頼朝)の死後、つのらせてきた北条執権に対する不信感が、宿怨へと変わったのである。

もともと侍所別当(長官)を務めた、名将である。

義盛は、精到に事を運んでいった。

怒りに任せた単なる暴発ではない、打倒義時の覚悟が秘められていた。

一方の義時も、ここで鞘に収める義盛ではないことは承知しているから監視の目を緩めていなかった。

翌四月二十四日、乙未(六十日周期の三十二番目の日)、和田左衛門尉義盛は、長年帰依していた僧、尊道房を、出身の伊勢国に追放した。

しかし、それは表向きのこと。

その実は、義時誅殺の必勝祈願、祈祷のため、伊勢太神宮へ派遣したのであった。

義時は義盛の本意を深慮し、実朝命と称して、使者を義盛の元にすぐさま送ったが、義盛は、謀叛の企てなどない、と使者を突き返した。

義時は納得せず、近習の御家人を御所に集め、協議の末に、再び、使者を義盛の元へ派遣した。

「主君(実朝)には、恨みなど微塵も抱いてござらん。義時の所業が傍若無人であるため、義時その人に、その仔細を確かめんと、予の配下の若輩らがただ集まって、相談しているだけのことでしょう。予は何度もそれを諌め申したが、若輩らは一切、聞く耳を持ちませね。こうなった上には、予の力の及ぶところにござらん」

そう、言ってのけたと云う。

事実上の宣戦布告であった。

そのことを聞くにつけ、執権、義時は内心縮み上がったであろう。

簡単に勝てる相手ではない。

翌夜、義時は、必勝祈願のため、鶴岡八幡宮にて、大般若経の転読を供僧に命じた。

そして、万が一に備え、二男、相模次郎(北条)朝時を駿河国から鎌倉に呼び寄せた(実朝の怒りを買って、謹慎の身であったとされる)。

一方の義盛は、同じ宿老であり同族である、三浦(平六左衛門尉)義村と、その弟、(九郎右衛門)胤義と秘かに交渉し、義盛側に与するよう取り付け、起請文(神仏に誓い、それを破らないと約す契約書)も書かせていた。

準備は整った。

和田義盛は、翌月、建保元年(一二一三年)五月二日、壬寅(六十日周期の三十九番目の日)、遂に兵を挙げ、幕府を急襲した。

御所の警護は、未だ十分では無かったゆえ、義時方は、総じて防戦を強いられる形になる。

形勢は、どう見ても義盛に有利であったと言える。

しかし、義盛は戦いの火蓋が切られると同時に、裏切りに遇う。

三浦義村・胤義が早くも寝返り、御所に使者を送ったのだ。

歴史に仮定は存在しないが、この不義がなければ、和田義盛は負けることは無かったであろう。

すなわち、戦略上は完全に義盛が勝っていたことは明らかであった。

その裏切りにあっても、義盛勢は善戦したと云う。

夜を徹して戦いは続き、義盛側の兵量は尽き、軍馬の疲労も激しかった。

そうなると、籠城する側が有利であった。

しかし、最期まで強弱は付け難かったと云う。

特筆すべきは、義盛の三男、(朝夷名三郎)義秀である。

義秀は惣門を破って、御所南庭に押し入ると、御所に火を放ち、敵を追いかけ回し、猛威を振るった。

彼に立ち向かって、死を免れぬ者は無かった。

その戦いぶりは、まさに神のようであった、と云う。

事実、義秀は、討たれることは無かった。

最後は、海辺より船六艘、軍勢五百騎を伴ない安房国に逃れた。

その後、その行方はようとして知れなかった。

「和田系図」では、高麗に逃れたとされている。

この戦いは、御所襲撃の翌日、五月三日の夕方になって決したと言っていい。

酉の刻(午後六時頃)、義盛の四男、義直が討ち取られたのである。

「長年可愛がり、その出世だけを頼みにしてきた。最早、戦うは無益である」

義盛は嘆き悲しみ、乗馬にてあちらこちらを迷走し、ついに大江能範の所従に討ち取られたと云う。

享年、六十七歳。

翌四日、固瀬河(現、神奈川県藤沢市の片瀬川)の河原に晒された首は、二百三十四に上ったと云う。

鎌倉幕府始まって以来の、大内乱であったと言える。

それだけに、その余波は、何年にも渡って続くことになる。

いや、このことを起点にして、かの一大事に向って、鎌倉幕府は転がり落ちていった、と言っても過言ではないだろう。

「この恩賞は、お受けするわけにはいきませぬ故、お返し申し上げます」

泰時(義時の嫡男、後の三代目執権)は冷ややかに言った。

五月八日の夕方のことであった。

将軍実朝の使者として、中原(大江)広元は参ったのであった。

携えたのは、和田義盛との戦闘の恩賞に関する御下文である。

そこで、実朝自らが泰時を呼び出した。

「当然の恩賞であり、辞退すべきではない」

それでも、泰時は受け取ろうとしない。

「何ゆえであるか」

実朝の問いかけに、泰時は厳然と、次のように答えたと云う。

「和田義盛殿は、決して主君(実朝)に逆心を抱いておりませんでした。それは義盛ご本人も言明したことでありますれば、(実朝も)お聞き及びと存じます」

冷静な性質の泰時が、拳を握りしめながら続けた。

「義盛殿は、ただ相州(北条義時)を恨んで、その義時に戦いを挑んだまでのことにござります。これによって、仕方なく防戦に回った御家人の多くが無益な死を遂げられました。従いまして、恩賞はそれらの御家人の家に与えられてください。私は、ただ父の敵を攻撃しただけでござります。このことは恩賞に値しません」

この後、三代目執権となり、善政を敷いたと云われる北条泰時に相応しい逸話である。

北条得宗家がこのようであるから、その外の近国の御家人らについては言わずもがなである。

北条義時に対する不審は諸国を駆け巡った。

義盛側の残党も、くすぶり続ける。

周囲の不穏な空気を感じ、義時は疑心暗鬼をつのらせていくのである。

その不安を逆撫でするように、その後、天変地異、怪異が頻発するのだ。

義時は、和田義盛、いや自分が手をかけた武者たちの怨霊の仕業であると恐れた。

祈祷に祈祷を重ねる、それしかなかった。

吾妻鏡の記録を列挙する。

五月二十一日、辛酉(五十八番目の日)。晴れ。午の刻(深夜十二時頃)に大地震が起きた。音を立てて舎屋が破壊され、山が崩れて地が裂けた。この辺りでは近年、このような大きな揺れはないという。そうしたところ、二十五日以内に兵乱の動きがあると陰陽道は勘申した。

六月二日、辛未(八番目の日)。晴れ。日照りが連日続いている。(後略)

六月三日、壬申。寅の刻(午前四時頃)に地震の御祈祷が行われた。(中略)また(安倍)泰貞が天地災変祭を奉仕した。(後略)

六月二十九日、戊戌(三十五番目の日)。戌の刻(午後八時頃)に光る物体が現れた。しばらく北方の空を照らして、南の方角に行き、地に落ちた。空は芒のように一帯を照らした。人々はこれを見て、ある者は人の魂といい、ある者は流れ星といった。

七月七日、丙午(四十三番目の日)。丑の刻(午前一時から午前三時頃)に大地震があった。(後略)

また、この頃から、将軍実朝と執権との温度差を吾妻鏡は記述し始める。

実朝はもとより、武芸よりも文芸に力を入れた将軍であった。

血を血で洗う御家人らとは好対照であった。

無論、朝廷や公家から好まれるのは、実朝のほうである。

際立った武功(戦いであげた手柄)が無くとも、実朝は位階を上げていく。

それが義時らには気に入らなかったようである。

また、義時を取り巻く諸国御家人の不安定な情況を鑑みるに、義時に異心を持つ武者たちが、将軍および朝廷と結びつくことを恐れたであろう。

かと言って、これ以上の粛清はありえなかった。

それこそが北条得宗家の危機に直結するからである。

和田義盛の事から二年後の、建保三年(一二一五年)、正月に北条時政が亡くなった。

同年夏、再び天変地異が相次ぐ。

八月二十一日、未の刻(午後二時頃)の地震を皮切りに、実に二ヶ月以上に渡って地震・余震が続いた。

それがようやく落ち着いた十一月は二十四日の夜、将軍実朝は悪夢をみた。

記録を見るに、実朝は霊感が強かったように思われる。

その夢には、和田義盛初め、死者たちが実朝の御前に群集し、無言に何かを訴えたと云う。

翌日、実朝の命にて、仏事が執り行われた。

実朝が、いかに和田義盛の件に関して、悔恨の情を抱いていたかを物語る逸話である。

また、この翌年、建保四年(一二一六年)には、次のような逸話を残す。

六月八日、庚寅(二十七番目の日)のこと、京都から陳和卿(宋の仏像技術者)が鎌倉に到着した。

もともと、東大寺の大仏を再建するために京都に招聘された人物である。

その陳和卿が、わざわざ将軍家(源実朝)に会うために鎌倉に参った、と云う。

「ほう、それは奇特なことよのう。そのほうがまず事情を確かめてくだされ」

和卿到着の報せを受けた実朝は、(中原)広元に命じた。

以前、東大寺落慶供養の時、大仏造立を喜ばれた右大将家(源頼朝)が、頻りに陳和卿との対面を希望されたと云う。

しかし、陳和卿は頼朝に会わなかった。

「あなたは、これまで多くの人命を絶たれました。罪業は重く、お目にかかるのには差障りがあります」

和卿は、そう答えたと云う。

「それが、どのような訳でこの度の下向、そして拝謁を望まれるに至りましたか」

広元は仔細を尋ねた。

「夢にお告げがございました。今の将軍家(源実朝)は、仏の権化(化身)にござります。ぜひ一度、お顔を拝見いたしたく、参上いたしました」

広元は訝しんだ。

しかし実朝は、ひとまず様子を見よう、ということで、筑後左衛門尉(八田)朝重の宅を旅宿にして預からせるように命じた。

はたして、その七日後、ついに実朝と和卿の対面が叶った。

和卿は、三度拝礼すると、挨拶の言葉もなく、はらはらと涙を流したと云う。

「これはいかがされましたか」

困惑した実朝が尋ねると、陳和卿はこう答えたと云う。

「あなたは前世の昔、宋朝の医王山の長老で、その時に私は門弟となっていました」

これを聞いた実朝は、その六年前に見た夢を思い出した。

「ほう、それで合点がいった。夢に一人の高僧が現れ、今、和卿殿が申されたことと同じことを言われた。しかし、その時は、どういう意味なのか図りかねておりました。なんと有り難いことか」

実朝は、手を合わせられて、その後は陳和卿を大切にもてなされたと云う。

誰もが認める人徳者、実朝であったということであろう。

朝廷、とかく後鳥羽院もそのあたりのことを評価して、官位を急激に上げていったのである。

和卿との対面の二ヶ月後、実朝は中納言に加えて、左近衛中将も兼任されることとなった。

これにも、執権、北条義時は異存があった。

かの頼朝ほどの功績がない実朝が、どうしてこのように早い出世をして良いものだろうか。

義時は(中原)広元を使者として、実朝を諌めた。

「恐れながら、相州殿(義時)のお言葉を携えて参りました」

「はて、何用であろう」

「去る八月の除書(京官、外官の諸官を任命すること)に関してでござります」

「ほう」

「申し上げます。御子孫の繁栄を望まれるのであれば、現在の官職を辞して、ただ征夷大将軍として、徐々に御年齢を重ねてより、大将を兼任されるべきです」

「そのことか」

実朝は、笑って返した。

「諫言(諌める言葉)の趣旨は、まことに感心した。然れども、源氏が正統は、この実朝の代で、途絶える。予の子孫が継承することは、決してなかろう。然れば、官職を得て、源氏の家名を挙げたいのじゃ」

事実、実朝は子を授からなかった。

それにしても、この実朝の言葉は、自らの行く末を暗示したようで不思議である。

実朝は、内々に後鳥羽院に願い出ていたことと推測する。

自分の亡き後は、天皇家より将軍を迎えたい、と。

後鳥羽院も前向きであったと想われる。

頼朝のかつての願いを、ここで叶えられる。

それは、後鳥羽院、実朝の悲願であったはずである。

実朝にはまた、猶子(兄弟や親族の子などを自分の子として迎え入れたもの)が居た。

北条氏の刺客に暗殺された、兄、源頼家の実子、善哉(公暁の幼名)である。

北条政子の計らいによって、実朝の猶子となったというが、実朝本人が望んだとも考えられよう。

その善哉は、建暦元年(一二一一年)に鶴岡八幡宮の別当(長官)定暁の下、十二歳で出家し、公暁という法名を得た。

その公暁は、園城寺(滋賀県大津市園城寺町にある、天台寺門宗の総本山)で修行していたが、一二一七年に欠員になっていた鶴岡八幡宮の別当に就任するため、戻ってきた。

北条政子の命令だったと云う。

このことを好機と捉えた人物がいる。

執権、北条義時である。

何の好機か。

それは、将軍、実朝暗殺の、である。

こともあろうに、北条義時は、この公暁を自らの策謀に利用するのである。

義時は、実朝の猶子であり、鶴岡八幡宮の別当である公暁を敬う体で、何度も足を運び、頼家の悲運を共に歎き、もし存命ならば、必ずや頼朝を超えられた、というようなことを吹き込み、徐々に、公暁に良からぬ心を植え付けていった。

そのようなことと周囲の者たちはつゆ知らず時は過ぎ、実朝は遂に一二一八年、頼朝の官位を超え、右大臣を任ぜられるのである。

同時に官位を上げていったのが、北条政子であった。

先例では、出家した者が、官位を上げることは稀である。

それまで、出家後の女性の叙位は、安徳天皇の御外祖母であった、平時子だけだったという。

実朝が右大臣に任ぜられる二ヶ月前に、政子は遂に、従二位に叙されたのである。

この叙位の訳は、後鳥羽院が実朝もしくは政子の働きかけにより、源氏の後継として、天皇家より官将軍を立てる、ということを目論んでのことと見るべきであろう。

しかし、それは叶うことは無かった。

翌、建保七年、正月は二十七日、甲午(三十一番目の日)、第三代将軍、源実朝は、その猶子である公卿に暗殺される。

奇しくも、右大臣拝賀の儀式の最中であった。

その朝、空は晴れ渡っていた。

前の晩から雪が頻りに降り、二尺近く積もった。

早朝、鶴岡八幡宮の僧たちは総出で、参道の雪を履き払った。

この八幡宮にて、この三日前、例によって、鳥の怪異があった。

その夜、右馬権頭(源)頼茂朝臣が、八幡宮の拝殿に跪いて法施を行った時、どういうわけか一瞬のうちに眠りに落ちた。

そして夢を見た。

鳩が一羽、源頼茂の前に止まり、童子が一人その傍にいた。

しばらくすると、童子が杖を取ってその鳩を打ち殺し、その後、頼茂の狩衣の袖を打った。

そこで、目が覚めた。

翌朝、実際に八幡宮の庭で死んだ鳩が見つかり、これを見た人は皆不審に思ったと云う。

頼茂が事情を申したので、御占が行われ、(安倍)泰貞・(安倍)宣賢らが不吉であると申したと云う。

それだけではない。

実朝のごく近くでも不思議な事が起こっていた。

拝賀の当日の朝、突然、中原(大江)広元(この二年前に出家して、法名、覚阿を名乗る)が御所に参って、実朝の御前に着座するや、そうそうと涙を流した。

「覚阿は成人してこの方、人前にて涙を浮かべたことはござりません。しかし、今お側におりますと、落涙を禁じ得ません。これはただ事ではありません。きっと何かわけがあるはずです。東大寺落慶供養の際、右大将軍(源頼朝)がなさった先例に従い、用心ため、御束帯の下に腹巻(簡易な鎧)をお着けくださいますよう、お願い申し上げます」

また、拝賀のための整髪を行っていた時、近くに祇候(謹んでお側に奉仕すること)していた、公卿の正親町三条公氏に、実朝は鬢の毛を一筋抜いて渡した。

「これは、予の形見である」

その後、出発の正にその時になって、庭の梅を見て、実朝は和歌を詠んだと云う。

その歌は、その後、禁忌(詠まれてはいけない)の和歌とされた。

出でいなば主なき宿と成りぬとも

軒端の梅よ春を忘るな

(私が出発してしまえば、主人が不在となるであろうこの家の庭で、この先の世も変わらず、春には綺麗な花を咲かせておくれ)

死を予期していたかのような和歌は、まさに実朝の辞世の歌となった。

実朝は酉の刻(夕方六時頃)に御所を出発した。

従う随兵は数万、騎馬は千を数えた。

右大臣任官への御礼の祝賀には、京都から五人の公家も参列した。

すなわち、

大納言忠信(内大臣信清の子息)

中納言実氏(東宮大夫公経の子息)

宰相中将国通(故泰通大納言の子息)

正三位平光盛(平頼盛大納言の子息)

形部卿三位宗長

八幡宮への奉幣が終わり、実朝は神前の石段を下りてきた。

先導するのは御剣役、源仲章。

この役目は、本来、執権北条義時のはずであった。

しかし、直前になって、体調不良を訴え、仲章朝臣に替わってもらったのだ。

公卿が立ち並ぶ前を、実朝が会釈をしながら通って行く。

下襲の裾を引きずり、手には笏を持っている。

その時であった。

参道横の暗闇から、修行僧の出で立ちで兜巾を被った法師が走りかかり、そのまま実朝に斬りかかった。

「親の敵は、こうして討つぞ」

法師は、源頼家の子息、すなわち公暁であった。

まさか八幡宮の別当が、将軍に襲いかかるとは誰も思わない。

公暁は、一の刀で首を斬り、倒れた実朝の首を打ちとった。

また、公暁の後を追って走り寄った者たちが、御剣役の仲章を斬り殺した。

よく語られるこの実朝暗殺の裏に何があったのかは、容易に想像できる。

全ては、北条義時が仕組んだ謀略。

また、自らに謀叛の疑いがかからないようにするため偽装であった。

義時が直前に、御剣役を仲章に替わることは予定されていたことである。

しかし、お役目交替を知らずに公暁が御剣役を斬ったと、周囲は思ったはずであり、つまり、将軍のみならず執権の御命をも狙ったのだと考える。

故に、その義時が将軍暗殺の首謀だなどと、誰しも考えないのである。

また、随兵数万も、鳥居の外に居たため、この顛末を知らなかった。

この後、公暁は実朝の首を持って逃走し、雪下北谷に向った。

そして、備中阿闍梨宅に入って、食事を取ったと云う。

恐ろしい事に、食事の間も実朝の首を離さなかったと云う。

そうする間、公暁は使者を三浦義村に向かわせた。

「将軍はいなくなった。我こそは、関東の長に相応しい。速やかに取り計られたい」

使者はそう伝えた。

義村がそれをそのまま義時に伝え、討手が放たれたのである。

公暁とその配下の者らは、八幡宮裏の峰を義村邸に向かっている最中に討手に追いつかれ、皆討ち取られた。

これにて、義時謀反の証拠となりうる口は、全て封じられたのである。

実朝の死は、鎌倉三代目将軍の死、ということだけを意味するのではない。

それはすなわち、源氏の根が絶えた、という大事なのである。

わずか三代である。

二十年の苦節の末に、高き理想をもって源頼朝が草創した鎌倉幕府は、ここで終わったと言っても過言ではないのである。

後鳥羽上皇が、この大事を知ったのは、翌二月二日のことであった。

上皇は、この時、熊野詣でに向かう途中であった。

「まことに、もったいない」

後鳥羽院は、内心の失望を表には出さなかった。

そして、京都には引き返さずに、後鳥羽院はそのまま熊野に向かわれた、と云う。

喪に服すべき尼御台所、政子が真っ先に行動を起こした。

実朝の死の背後に、陰謀があることを本能的に悟ったのであろう。

「この上は、この者らに政を任せてはおけませぬ」

頼朝の威光を繋ぎ残せるのは、その妻、北条政子以外には、最早居ないのであった。

0

お気に入りに追加

13

あなたにおすすめの小説

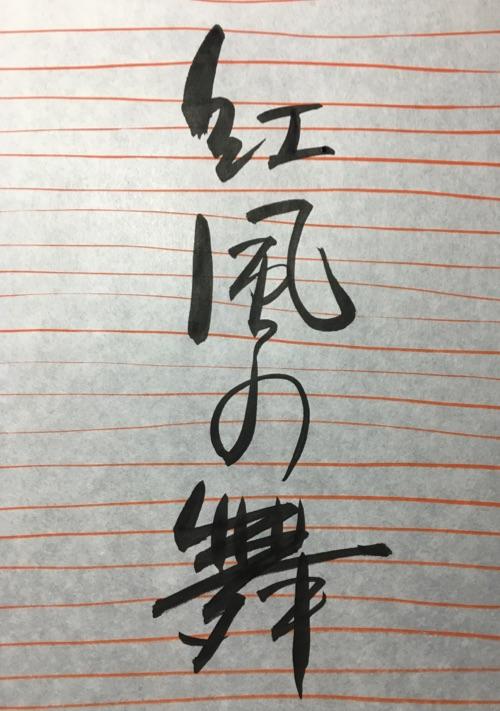

紅風の舞(べにかぜのまい)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

初代の櫓(しょだいのやぐら)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

山形県最上郡舟形町、東長沢には、「団十郎屋敷」なる場所がある。

その地には、「ここは初代市川団十郎の生誕地である」という言い伝えが残っている。

初代、市川團十郎の経歴は、「市川宗家代々」が伝えるとおりだが、ほかにも様々な説や言い伝えがあり、大変興味深い。

東長沢の伝説に端を発し、初代團十郎の諸説ある記録の断片を筆者なりに編み直した。

例えば、こんな初代市川團十郎の一生があったかもしれない。

if 大坂夏の陣 〜勝ってはならぬ闘い〜

かまぼこのもと

歴史・時代

1615年5月。

徳川家康の天下統一は最終局面に入っていた。

堅固な大坂城を無力化させ、内部崩壊を煽り、ほぼ勝利を手中に入れる……

豊臣家に味方する者はいない。

西国無双と呼ばれた立花宗茂も徳川家康の配下となった。

しかし、ほんの少しの違いにより戦局は全く違うものとなっていくのであった。

全5話……と思ってましたが、終わりそうにないので10話ほどになりそうなので、マルチバース豊臣家と別に連載することにしました。

辻のあやかし斬り夜四郎 呪われ侍事件帖

井田いづ

歴史・時代

旧題:夜珠あやかし手帖 ろくろくび

あなたのことを、首を長くしてお待ちしておりましたのに──。

+++

今も昔も世間には妖怪譚がありふれているように、この辻にもまた不思議な噂が立っていた。曰く、そこには辻斬りの妖がいるのだと──。

団子屋の娘たまはうっかり辻斬り現場を見てしまった晩から、おかしな事件に巻き込まれていく。

町娘たまと妖斬り夜四郎の妖退治譚、ここに開幕!

(二作目→ https://www.alphapolis.co.jp/novel/284186508/398634218)

出雲屋の客

笹目いく子

歴史・時代

短篇です。江戸堀留町の口入屋『出雲屋』は、乳母奉公と養子縁組ばかりを扱う風変わりな口入屋だった。子を失い、横暴な夫に命じられるまま乳母奉公の口を求めて店を訪れた佐和は、女店主の染から呉服商泉屋を紹介される。

店主の市衛門は妻を失い、乳飲み子の香奈を抱えて途方に暮れていた。泉屋で奉公をはじめた佐和は、市衛門を密かに慕うようになっていたが、粗暴な夫の太介は香奈の拐かしを企んでいた。

夫と離縁し、行き場をなくした佐和を、染は出雲屋に雇う。養子縁組の仕事を手伝いながら、佐和は自分の生きる道を少しずつ見つけて行くのだった。

いや、婿を選べって言われても。むしろ俺が立候補したいんだが。

SHO

歴史・時代

時は戦国末期。小田原北条氏が豊臣秀吉に敗れ、新たに徳川家康が関八州へ国替えとなった頃のお話。

伊豆国の離れ小島に、弥五郎という一人の身寄りのない少年がおりました。その少年は名刀ばかりを打つ事で有名な刀匠に拾われ、弟子として厳しく、それは厳しく、途轍もなく厳しく育てられました。

そんな少年も齢十五になりまして、師匠より独立するよう言い渡され、島を追い出されてしまいます。

さて、この先の少年の運命やいかに?

剣術、そして恋が融合した痛快エンタメ時代劇、今開幕にございます!

*この作品に出てくる人物は、一部実在した人物やエピソードをモチーフにしていますが、モチーフにしているだけで史実とは異なります。空想時代活劇ですから!

*この作品はノベルアップ+様に掲載中の、「いや、婿を選定しろって言われても。だが断る!」を改題、改稿を経たものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる