7 / 26

(六)末の世における後鳥羽上皇の政治思想と、孝順たる順徳天皇

しおりを挟む

「殿下(藤原兼実)よりの内密の書状にござります」

建久六年(一一九五年)、二月の初旬。

後鳥羽天皇は、その書状を読み、肝を冷やされた。

その書状には、件の北条時政が兼実に送ってきた讒言の文が添えられていた。

この後、土御門通親がこの讒言について直訴したのとは、全く異なるやり方である。

また、兼実の添え文には、私見すら書かれていなかった。

兼実の意図は、頼朝の真意を自身の解釈無しにそのまま報告する、ということだったのだ。

大姫入内を踏みとどまらせるための材料として。

しかし、後鳥羽天皇が着目したのは、そこではない。

北条時政。

この者こそ危うい。

後鳥羽天皇が肝を冷やされたのは、正にその点であったのだ。

そして、その直感的な不信感は、土御門通親の後の報告によって、確信に変わっていくのである。

この讒言から三年後の建久九年(一一九八年)正月十一日、後鳥羽天皇は、突然、土御門天皇にご譲位される。

この譲位に鎌倉だけでなく周囲がみな不審の念を抱いたと云う。

譲位の真意が判然としなかったからである。

しかし、後鳥羽天皇にしてみれば、突然ではなかった。

この三年の間の鎌倉の動向を見るにつけ、やはり、という確信を得たのである。

つまりそれは、北条が暗躍する鎌倉幕府に対しての警戒の念が頂点に達した結果だった。

承久記(鎌倉中期頃成立と推定の軍記物語、作者は未詳)は記す。

後鳥羽天皇が御位を第一皇子の為仁親王(即ち土御門天皇)に譲り給ふてからは、後鳥羽院の御日常が今までとは大変に異なり、周囲の人々に奇異の感を与えた、と。

はたして、その翌年、源頼朝は謎の死を遂げたのである(一一九九年正月十三日)。

それは、後鳥羽天皇の恐れが現実になった大事であった。

「遅きに失した」

後鳥羽天皇の後悔は計り知れない。

公家の間にも、相当の動揺が走った、と云う。

頼朝の死により、武家の均衡は乱れることであろう。

それによって、起こりうる、あらゆる「良からぬこと」を想像したからである。

平氏の残党とて、未だ一掃されたとは言いがたい。

源頼朝が決められたことだからという、ただその一点だけで、定められていた御家人の序列に対して、これまで異論を挟まなかった諸国の武家も、これを期に逆心を持たないとも限らない。

頼朝によって、保たれた平安が崩れる。

征夷大将軍、頼朝が誕生して、十年も経たずに、このような事態になることを誰が想像しただろうか。

後鳥羽院としても、備え始めた矢先だったのだ。

頼朝の死によって、その妻、政子の父であり、幕府草創の立役者である北条時政が、初代執権となることは、自然の成り行きであった。

同年正月二十六日(頼朝の死から十三日後)

後鳥羽院は、勅旨を下された。

「頼家(頼朝の嫡男)に諸国守護を総督すること一に頼朝の如し」

権力の少しも、分権されるものではない、という意思が込められた宣旨であった。

しかし、この時、頼家は十八歳。

頼朝の教育も道半ばということもあっただろう。また頼家の心構えも、未だ整っていない状況であった。

時政は、宿老たちの不満を抑える意味もあって、十三人合議制を敷くのである。

一方、後鳥羽院は、対北条への備えを加速される。

同年三月には、仙洞御所の守護の為に西面武士を置かれた。

また、度々行われた熊野御幸も、その備えの一つと見るべきだろう。

先代の後白河法皇も長い在位の間(院政を含めると実に三十七年間)、三十四回の熊野御幸を行われた。

後鳥羽院は、在位二十四年の間で、二十八回行っているから、後白河法皇をも凌ぐものであった。

後鳥羽院が熊野御幸に力を入れられた本当の意味は不明であるが、いくつかの理由が考えられよう。

まずは、長い行列を熊野と京都間を行き来させることによって、特に沿線の御家人、武家に対して権威を示された。

そして、同行する朝廷お抱えの武士たちの軍事演習を兼ねていた。

さらには、万が一にも事が起きたならば、熊野に拠点を構えること、熊野の僧兵を戦力に加えられることを想定していただろう。

また、藤原定家が同行するなど、道中での和歌会も多く行われた。

当然、御幸は、天皇家の文化継承の側面もあったのだ。

朝廷の身固めに同調するように、頼朝死後の武家の周辺は、乱世のようであった。

まさに後鳥羽院が恐れた通りのことが繰り返されるのであった。

「このようなことならば」

そう後鳥羽院は悔やまれた。

源頼朝の大姫、乙姫の入内を叶わせ、源氏の権力継承を盤石なものにしておくべきだった、と。そのことである。

後鳥羽院のそういうお気持ちは、頼家、それに続く実朝に至るまでの、将軍家に対する格別の擁護の姿勢にあらわれている。

反して、鎌倉は、日に日に北条氏の天下となっていったのである。

頼家は、周囲の評判が総じて悪かった。

将軍がやるべき政務、神仏事をおざなりにして遊興に耽っている、と吾妻鏡は歯に衣着せずに評している。

しかし、それは、あくまでも北条得宗家の論理であることは疑いもない。

頼家にしてみれば、天皇の側を向いて政権を運営することが、頼朝が最重要と考えた意思であり、それを着実に継承しようとしたに過ぎなかった。

その後の、実朝然りである。

吾妻鏡の記述を追っていくと、幕府内でも、将軍側と執権側、という大きな派閥ができていたことをうかがい知ることができる。

それらのことも、幕府周辺での謀叛・騒乱が止まない大きな要因であったのだ。

そういう状況を知るにつけ、後鳥羽院は頼朝死後、早い段階で北条氏を見限ったと思われる。

「将軍家が蹴鞠を。後に続く習いとなろう」

建仁元年(一二〇一年)七月、後鳥羽院は勅旨を下され、九月七日には京都より頼家待望の蹴鞠の名手、紀行景が鎌倉に到着した。

もとより、武芸に秀でた頼家であったが、朝廷の文化を積極的に取り入れようと考えていたのだろう。蹴鞠を長年独学で行っていた。

将軍となり、本格的にその奥義を極めようと、頼家は後鳥羽院に願い出ていたのである。

そこに思いがけず、白河上皇の時代、曽祖父の代から蹴鞠の名手として知られる紀行景を派遣され、頼家は歓待し、自ら銀剣を与えた。それほどに喜ばれた、ということであろう。

その後、連日のように蹴鞠が行われた。

しかし、この事が、幕府の宿老たちに不評を買ったのである。

後鳥羽院は、京都にいて、そのような鎌倉御家人の空気をそのまま感じていたわけではない。

将軍が率先して、日本の伝統や文化を推進し、それを朝廷が後押しするならば、必ずや状況は少しずつでも変わってくることだろうと、期待していたのである。

後鳥羽院の護持僧、慈円も、後鳥羽院と鎌倉将軍家の文化的なやり取りに関しては、これぞ公武協調であると、評価していた。

一方で、官軍の整備、強化については、諌めなければならない、と慈円は必死であった。

「神代のことは分かり兼ねますが、人間の天皇の御代となった神武天皇から数えて、王は百代まで、と言われておりまするが、すでに八十三代。世は、末の世になっております」

後鳥羽院の護持僧である慈円は、御前にて話し始めた。

「保元の乱によって、世は乱世となり申しました。世の道理が大きく変わったのでござります。根本の道理を形作っているものは、仏法と王法。上古(第五十九代宇多天皇、在位八九七年まで)と中古(醍醐天皇から保元の乱まで)の時代までは、王臣と万民の優れた才能、により世は続いてきました。しかし、時代が進むに連れて、これらが衰えて参りました」

いつもの慈円の持論であるが、後鳥羽院は、この部分に差し掛かると、天皇家が衰退してきた、と捉えずにはいられなかった。

慈円は、それが道理であり、道理は移り変わる、と言うのであるが、後鳥羽院は、なるにまかせておけば、天皇家、いや日本は滅びる、と思うのである。

保元の乱後に即位した後鳥羽院が、そうお考えになるのは無理からぬことであろう。

「天皇家のみが一手に政務を行うのは、今の道理ではござりません。後見役としての摂関家、力によって天皇家を護持するのが武家にござります」

ここで、後鳥羽院が口を挟んだ。

「それは分かっておる。しかれど、天皇家と朝廷、公家の能力の衰えを、そのままにしておいて良い道理はあるまい」

後鳥羽院は、総論としては、慈円の持論に賛同している。

しかし、結局は、摂関家とりわけ九条家に利することが慈円の最終目的であるように、どうしても思われる。

「天皇家が衰えれば摂関家が補佐します、というだけでは根本の解決にはならないであろう」

「それは、お仰せの通りでござります。ですから高官位の公家の数を減らして、質を高める改革が必要でござりましょう」

「僧正の申されることは、一々がもっともなことなれど、いささか、堂々巡りの感がある。もう少し、全体をまとめられて、後世に残るような書とされてはいかがであろうか」

慈円は、日本国の上古からの歴史を整理し、末世の道理を解くために、当初「愚管抄」の執筆を始めたのであろう。

しかし、それはやがて、後鳥羽院の対幕府、対北条氏の姿勢を諌めるための書と変貌していった。

そういう慈円の思いに反して、後鳥羽院は、朝廷の立て直しという高い理想を掲げ、強い意志をもって実行していった。

鎌倉をどうこう言う前に、朝廷が本来の規範を取り戻し、威厳を保とうと考えたのである。

たて直すべきは、「文」と「武」の両方についてであった。

そういった、後鳥羽院のご意思をいち早く感じ取ったのが、第三皇子の守成親王(のちの順徳天皇)であった。

意思が強く、学問に秀でていた守成親王は、十代の頃にはすでに、宮中の故実について研究を重ねておられたと想像する。

それに加え、父を敬う孝順なるご性格であられた。

まさに、後鳥羽院と心を一にして、順徳天皇は、古よりの宮中における殿舎・調度や作法・行事など故実を的確に解説し、現状を鋭く批評した希代の名著、「禁秘抄」を執筆されたのである。

順徳天皇の一歳違いの兄は、第一皇子であり、皇位継承一位であるから、当然、後鳥羽天皇の跡は、土御門天皇と決まっていた。

ただ、公卿の間で権力争いがあり、土御門天皇の外祖父である、時の権大納言、土御門通親(源通親)が強引に(後鳥羽天皇から土御門天皇に)譲位させたことで、批判の的になった。

しかし、後になってみれば、それは些細なことであった。

当の後鳥羽院も、第一皇子が後を継ぐのは道理であるし、早かろうが、自身が院政を敷いている以上、大勢には影響がない、と考えられた。

それよりも何よりも、第三皇子がお生まれになり、後鳥羽院は大層その第三皇子を寵愛されたという事実のほうが大事であった。

第三皇子、守成が親王の宣下を受けられるのが、正治元年(一九九年)十二月。

奇しくも、源頼朝が亡くなった同年のことであった。

翌、正治二年、兄の土御門天皇の皇太弟にたてられ、承元二年(一二〇八年)十二月、御年十二歳で御元服された。

守成親王(順徳天皇)に期待を寄せたのは、後鳥羽院だけではなかった。

藤原定家は「明月記」にこう記している。

「廿五日(二十五日)、天晴る。春宮(守成親王)の御元服、大内(内裏)において此の事有り。沈淪(落ちぶれること)の身、今日重病と雖も、此の儀を見ずば終身の恨みとなす」

定家はまた、その日の記の最後に、御盛儀次第(盛大な御元服の儀の式次第)を附記している。

いかに守成親王(順徳天皇)への期待が大きく、かつ盛大な儀式であったかということである。

その中でも、後鳥羽院こそが守成親王を愛されていた。

順徳天皇はまた、優れた歌人であった。

歌論書「八雲御抄」を執筆されたほどであるから、本格的なのである。

百敷やふるきのきばのしのぶにも

なおあまりある昔なりけり

(宮中の年経た軒端の忍草を見ると、偲んでも偲びきれぬ遠い昔の聖代がそぞろ恋しく、その心は耐え忍んでもおのづと顕れ、聖代へ寄せる思いは表に出てしまう)

かの「百人一首」の末尾を飾る、この名歌は、順徳天皇の御製(天子のつくった詩歌)である。

これは、単なる懐古趣味的な和歌ではない。

宮中のしきたり、作法、規範を知り尽くし、「禁秘抄」を書いた順徳天皇だからこその歌なのである。

そこに込められたのは、末の世の政道の乱れに対する、一方ならぬ歎きであろう。

後鳥羽天皇から、土御門天皇、順徳天皇と続いた世は、そのような世であった。

後鳥羽天皇の護持僧であった、慈円も当世を憂懼し、「愚管抄」の中で、「治まれる世には官、人を求む。乱れたる世には、人、官を求む」と、売官や賄賂の横行を批判した。

人もをし人もうらめしあぢきなく

世をおもふ故にもの思ふ身は

(ある時は人々を愛しく思い、またある時は恨めしいとも思う。この世はどうにかならないものだろうかと思い煩い、それゆえに物思いをする私である)

これは、「百人一首」の順徳天皇の前、九十九番目の歌であり、後鳥羽院の御製である。

この歌には、後鳥羽院の、曲がれる世における人心の衰退への強い失意が詠まれてはいまいか。

後の世の人が、さらに嘆かわしく思うことは、後鳥羽院、順徳院、慈円の三者が掲げた、同じ方を向いたはずの理想が何故か噛み合わず、成就しなかった、ということである。

建久六年(一一九五年)、二月の初旬。

後鳥羽天皇は、その書状を読み、肝を冷やされた。

その書状には、件の北条時政が兼実に送ってきた讒言の文が添えられていた。

この後、土御門通親がこの讒言について直訴したのとは、全く異なるやり方である。

また、兼実の添え文には、私見すら書かれていなかった。

兼実の意図は、頼朝の真意を自身の解釈無しにそのまま報告する、ということだったのだ。

大姫入内を踏みとどまらせるための材料として。

しかし、後鳥羽天皇が着目したのは、そこではない。

北条時政。

この者こそ危うい。

後鳥羽天皇が肝を冷やされたのは、正にその点であったのだ。

そして、その直感的な不信感は、土御門通親の後の報告によって、確信に変わっていくのである。

この讒言から三年後の建久九年(一一九八年)正月十一日、後鳥羽天皇は、突然、土御門天皇にご譲位される。

この譲位に鎌倉だけでなく周囲がみな不審の念を抱いたと云う。

譲位の真意が判然としなかったからである。

しかし、後鳥羽天皇にしてみれば、突然ではなかった。

この三年の間の鎌倉の動向を見るにつけ、やはり、という確信を得たのである。

つまりそれは、北条が暗躍する鎌倉幕府に対しての警戒の念が頂点に達した結果だった。

承久記(鎌倉中期頃成立と推定の軍記物語、作者は未詳)は記す。

後鳥羽天皇が御位を第一皇子の為仁親王(即ち土御門天皇)に譲り給ふてからは、後鳥羽院の御日常が今までとは大変に異なり、周囲の人々に奇異の感を与えた、と。

はたして、その翌年、源頼朝は謎の死を遂げたのである(一一九九年正月十三日)。

それは、後鳥羽天皇の恐れが現実になった大事であった。

「遅きに失した」

後鳥羽天皇の後悔は計り知れない。

公家の間にも、相当の動揺が走った、と云う。

頼朝の死により、武家の均衡は乱れることであろう。

それによって、起こりうる、あらゆる「良からぬこと」を想像したからである。

平氏の残党とて、未だ一掃されたとは言いがたい。

源頼朝が決められたことだからという、ただその一点だけで、定められていた御家人の序列に対して、これまで異論を挟まなかった諸国の武家も、これを期に逆心を持たないとも限らない。

頼朝によって、保たれた平安が崩れる。

征夷大将軍、頼朝が誕生して、十年も経たずに、このような事態になることを誰が想像しただろうか。

後鳥羽院としても、備え始めた矢先だったのだ。

頼朝の死によって、その妻、政子の父であり、幕府草創の立役者である北条時政が、初代執権となることは、自然の成り行きであった。

同年正月二十六日(頼朝の死から十三日後)

後鳥羽院は、勅旨を下された。

「頼家(頼朝の嫡男)に諸国守護を総督すること一に頼朝の如し」

権力の少しも、分権されるものではない、という意思が込められた宣旨であった。

しかし、この時、頼家は十八歳。

頼朝の教育も道半ばということもあっただろう。また頼家の心構えも、未だ整っていない状況であった。

時政は、宿老たちの不満を抑える意味もあって、十三人合議制を敷くのである。

一方、後鳥羽院は、対北条への備えを加速される。

同年三月には、仙洞御所の守護の為に西面武士を置かれた。

また、度々行われた熊野御幸も、その備えの一つと見るべきだろう。

先代の後白河法皇も長い在位の間(院政を含めると実に三十七年間)、三十四回の熊野御幸を行われた。

後鳥羽院は、在位二十四年の間で、二十八回行っているから、後白河法皇をも凌ぐものであった。

後鳥羽院が熊野御幸に力を入れられた本当の意味は不明であるが、いくつかの理由が考えられよう。

まずは、長い行列を熊野と京都間を行き来させることによって、特に沿線の御家人、武家に対して権威を示された。

そして、同行する朝廷お抱えの武士たちの軍事演習を兼ねていた。

さらには、万が一にも事が起きたならば、熊野に拠点を構えること、熊野の僧兵を戦力に加えられることを想定していただろう。

また、藤原定家が同行するなど、道中での和歌会も多く行われた。

当然、御幸は、天皇家の文化継承の側面もあったのだ。

朝廷の身固めに同調するように、頼朝死後の武家の周辺は、乱世のようであった。

まさに後鳥羽院が恐れた通りのことが繰り返されるのであった。

「このようなことならば」

そう後鳥羽院は悔やまれた。

源頼朝の大姫、乙姫の入内を叶わせ、源氏の権力継承を盤石なものにしておくべきだった、と。そのことである。

後鳥羽院のそういうお気持ちは、頼家、それに続く実朝に至るまでの、将軍家に対する格別の擁護の姿勢にあらわれている。

反して、鎌倉は、日に日に北条氏の天下となっていったのである。

頼家は、周囲の評判が総じて悪かった。

将軍がやるべき政務、神仏事をおざなりにして遊興に耽っている、と吾妻鏡は歯に衣着せずに評している。

しかし、それは、あくまでも北条得宗家の論理であることは疑いもない。

頼家にしてみれば、天皇の側を向いて政権を運営することが、頼朝が最重要と考えた意思であり、それを着実に継承しようとしたに過ぎなかった。

その後の、実朝然りである。

吾妻鏡の記述を追っていくと、幕府内でも、将軍側と執権側、という大きな派閥ができていたことをうかがい知ることができる。

それらのことも、幕府周辺での謀叛・騒乱が止まない大きな要因であったのだ。

そういう状況を知るにつけ、後鳥羽院は頼朝死後、早い段階で北条氏を見限ったと思われる。

「将軍家が蹴鞠を。後に続く習いとなろう」

建仁元年(一二〇一年)七月、後鳥羽院は勅旨を下され、九月七日には京都より頼家待望の蹴鞠の名手、紀行景が鎌倉に到着した。

もとより、武芸に秀でた頼家であったが、朝廷の文化を積極的に取り入れようと考えていたのだろう。蹴鞠を長年独学で行っていた。

将軍となり、本格的にその奥義を極めようと、頼家は後鳥羽院に願い出ていたのである。

そこに思いがけず、白河上皇の時代、曽祖父の代から蹴鞠の名手として知られる紀行景を派遣され、頼家は歓待し、自ら銀剣を与えた。それほどに喜ばれた、ということであろう。

その後、連日のように蹴鞠が行われた。

しかし、この事が、幕府の宿老たちに不評を買ったのである。

後鳥羽院は、京都にいて、そのような鎌倉御家人の空気をそのまま感じていたわけではない。

将軍が率先して、日本の伝統や文化を推進し、それを朝廷が後押しするならば、必ずや状況は少しずつでも変わってくることだろうと、期待していたのである。

後鳥羽院の護持僧、慈円も、後鳥羽院と鎌倉将軍家の文化的なやり取りに関しては、これぞ公武協調であると、評価していた。

一方で、官軍の整備、強化については、諌めなければならない、と慈円は必死であった。

「神代のことは分かり兼ねますが、人間の天皇の御代となった神武天皇から数えて、王は百代まで、と言われておりまするが、すでに八十三代。世は、末の世になっております」

後鳥羽院の護持僧である慈円は、御前にて話し始めた。

「保元の乱によって、世は乱世となり申しました。世の道理が大きく変わったのでござります。根本の道理を形作っているものは、仏法と王法。上古(第五十九代宇多天皇、在位八九七年まで)と中古(醍醐天皇から保元の乱まで)の時代までは、王臣と万民の優れた才能、により世は続いてきました。しかし、時代が進むに連れて、これらが衰えて参りました」

いつもの慈円の持論であるが、後鳥羽院は、この部分に差し掛かると、天皇家が衰退してきた、と捉えずにはいられなかった。

慈円は、それが道理であり、道理は移り変わる、と言うのであるが、後鳥羽院は、なるにまかせておけば、天皇家、いや日本は滅びる、と思うのである。

保元の乱後に即位した後鳥羽院が、そうお考えになるのは無理からぬことであろう。

「天皇家のみが一手に政務を行うのは、今の道理ではござりません。後見役としての摂関家、力によって天皇家を護持するのが武家にござります」

ここで、後鳥羽院が口を挟んだ。

「それは分かっておる。しかれど、天皇家と朝廷、公家の能力の衰えを、そのままにしておいて良い道理はあるまい」

後鳥羽院は、総論としては、慈円の持論に賛同している。

しかし、結局は、摂関家とりわけ九条家に利することが慈円の最終目的であるように、どうしても思われる。

「天皇家が衰えれば摂関家が補佐します、というだけでは根本の解決にはならないであろう」

「それは、お仰せの通りでござります。ですから高官位の公家の数を減らして、質を高める改革が必要でござりましょう」

「僧正の申されることは、一々がもっともなことなれど、いささか、堂々巡りの感がある。もう少し、全体をまとめられて、後世に残るような書とされてはいかがであろうか」

慈円は、日本国の上古からの歴史を整理し、末世の道理を解くために、当初「愚管抄」の執筆を始めたのであろう。

しかし、それはやがて、後鳥羽院の対幕府、対北条氏の姿勢を諌めるための書と変貌していった。

そういう慈円の思いに反して、後鳥羽院は、朝廷の立て直しという高い理想を掲げ、強い意志をもって実行していった。

鎌倉をどうこう言う前に、朝廷が本来の規範を取り戻し、威厳を保とうと考えたのである。

たて直すべきは、「文」と「武」の両方についてであった。

そういった、後鳥羽院のご意思をいち早く感じ取ったのが、第三皇子の守成親王(のちの順徳天皇)であった。

意思が強く、学問に秀でていた守成親王は、十代の頃にはすでに、宮中の故実について研究を重ねておられたと想像する。

それに加え、父を敬う孝順なるご性格であられた。

まさに、後鳥羽院と心を一にして、順徳天皇は、古よりの宮中における殿舎・調度や作法・行事など故実を的確に解説し、現状を鋭く批評した希代の名著、「禁秘抄」を執筆されたのである。

順徳天皇の一歳違いの兄は、第一皇子であり、皇位継承一位であるから、当然、後鳥羽天皇の跡は、土御門天皇と決まっていた。

ただ、公卿の間で権力争いがあり、土御門天皇の外祖父である、時の権大納言、土御門通親(源通親)が強引に(後鳥羽天皇から土御門天皇に)譲位させたことで、批判の的になった。

しかし、後になってみれば、それは些細なことであった。

当の後鳥羽院も、第一皇子が後を継ぐのは道理であるし、早かろうが、自身が院政を敷いている以上、大勢には影響がない、と考えられた。

それよりも何よりも、第三皇子がお生まれになり、後鳥羽院は大層その第三皇子を寵愛されたという事実のほうが大事であった。

第三皇子、守成が親王の宣下を受けられるのが、正治元年(一九九年)十二月。

奇しくも、源頼朝が亡くなった同年のことであった。

翌、正治二年、兄の土御門天皇の皇太弟にたてられ、承元二年(一二〇八年)十二月、御年十二歳で御元服された。

守成親王(順徳天皇)に期待を寄せたのは、後鳥羽院だけではなかった。

藤原定家は「明月記」にこう記している。

「廿五日(二十五日)、天晴る。春宮(守成親王)の御元服、大内(内裏)において此の事有り。沈淪(落ちぶれること)の身、今日重病と雖も、此の儀を見ずば終身の恨みとなす」

定家はまた、その日の記の最後に、御盛儀次第(盛大な御元服の儀の式次第)を附記している。

いかに守成親王(順徳天皇)への期待が大きく、かつ盛大な儀式であったかということである。

その中でも、後鳥羽院こそが守成親王を愛されていた。

順徳天皇はまた、優れた歌人であった。

歌論書「八雲御抄」を執筆されたほどであるから、本格的なのである。

百敷やふるきのきばのしのぶにも

なおあまりある昔なりけり

(宮中の年経た軒端の忍草を見ると、偲んでも偲びきれぬ遠い昔の聖代がそぞろ恋しく、その心は耐え忍んでもおのづと顕れ、聖代へ寄せる思いは表に出てしまう)

かの「百人一首」の末尾を飾る、この名歌は、順徳天皇の御製(天子のつくった詩歌)である。

これは、単なる懐古趣味的な和歌ではない。

宮中のしきたり、作法、規範を知り尽くし、「禁秘抄」を書いた順徳天皇だからこその歌なのである。

そこに込められたのは、末の世の政道の乱れに対する、一方ならぬ歎きであろう。

後鳥羽天皇から、土御門天皇、順徳天皇と続いた世は、そのような世であった。

後鳥羽天皇の護持僧であった、慈円も当世を憂懼し、「愚管抄」の中で、「治まれる世には官、人を求む。乱れたる世には、人、官を求む」と、売官や賄賂の横行を批判した。

人もをし人もうらめしあぢきなく

世をおもふ故にもの思ふ身は

(ある時は人々を愛しく思い、またある時は恨めしいとも思う。この世はどうにかならないものだろうかと思い煩い、それゆえに物思いをする私である)

これは、「百人一首」の順徳天皇の前、九十九番目の歌であり、後鳥羽院の御製である。

この歌には、後鳥羽院の、曲がれる世における人心の衰退への強い失意が詠まれてはいまいか。

後の世の人が、さらに嘆かわしく思うことは、後鳥羽院、順徳院、慈円の三者が掲げた、同じ方を向いたはずの理想が何故か噛み合わず、成就しなかった、ということである。

0

お気に入りに追加

13

あなたにおすすめの小説

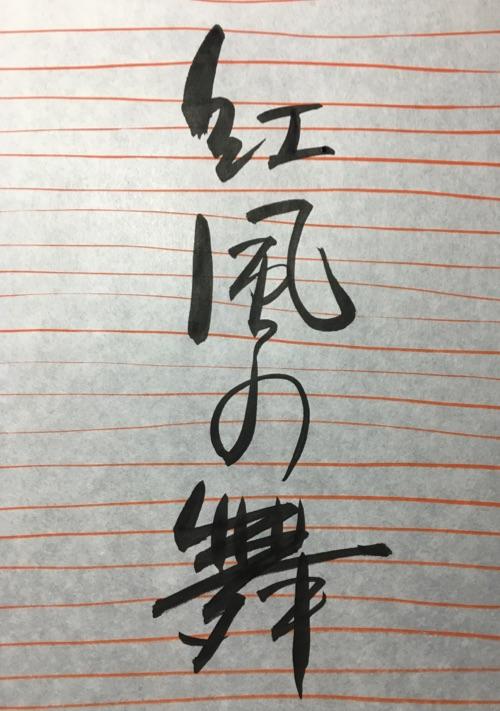

紅風の舞(べにかぜのまい)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

初代の櫓(しょだいのやぐら)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

山形県最上郡舟形町、東長沢には、「団十郎屋敷」なる場所がある。

その地には、「ここは初代市川団十郎の生誕地である」という言い伝えが残っている。

初代、市川團十郎の経歴は、「市川宗家代々」が伝えるとおりだが、ほかにも様々な説や言い伝えがあり、大変興味深い。

東長沢の伝説に端を発し、初代團十郎の諸説ある記録の断片を筆者なりに編み直した。

例えば、こんな初代市川團十郎の一生があったかもしれない。

if 大坂夏の陣 〜勝ってはならぬ闘い〜

かまぼこのもと

歴史・時代

1615年5月。

徳川家康の天下統一は最終局面に入っていた。

堅固な大坂城を無力化させ、内部崩壊を煽り、ほぼ勝利を手中に入れる……

豊臣家に味方する者はいない。

西国無双と呼ばれた立花宗茂も徳川家康の配下となった。

しかし、ほんの少しの違いにより戦局は全く違うものとなっていくのであった。

全5話……と思ってましたが、終わりそうにないので10話ほどになりそうなので、マルチバース豊臣家と別に連載することにしました。

辻のあやかし斬り夜四郎 呪われ侍事件帖

井田いづ

歴史・時代

旧題:夜珠あやかし手帖 ろくろくび

あなたのことを、首を長くしてお待ちしておりましたのに──。

+++

今も昔も世間には妖怪譚がありふれているように、この辻にもまた不思議な噂が立っていた。曰く、そこには辻斬りの妖がいるのだと──。

団子屋の娘たまはうっかり辻斬り現場を見てしまった晩から、おかしな事件に巻き込まれていく。

町娘たまと妖斬り夜四郎の妖退治譚、ここに開幕!

(二作目→ https://www.alphapolis.co.jp/novel/284186508/398634218)

出雲屋の客

笹目いく子

歴史・時代

短篇です。江戸堀留町の口入屋『出雲屋』は、乳母奉公と養子縁組ばかりを扱う風変わりな口入屋だった。子を失い、横暴な夫に命じられるまま乳母奉公の口を求めて店を訪れた佐和は、女店主の染から呉服商泉屋を紹介される。

店主の市衛門は妻を失い、乳飲み子の香奈を抱えて途方に暮れていた。泉屋で奉公をはじめた佐和は、市衛門を密かに慕うようになっていたが、粗暴な夫の太介は香奈の拐かしを企んでいた。

夫と離縁し、行き場をなくした佐和を、染は出雲屋に雇う。養子縁組の仕事を手伝いながら、佐和は自分の生きる道を少しずつ見つけて行くのだった。

いや、婿を選べって言われても。むしろ俺が立候補したいんだが。

SHO

歴史・時代

時は戦国末期。小田原北条氏が豊臣秀吉に敗れ、新たに徳川家康が関八州へ国替えとなった頃のお話。

伊豆国の離れ小島に、弥五郎という一人の身寄りのない少年がおりました。その少年は名刀ばかりを打つ事で有名な刀匠に拾われ、弟子として厳しく、それは厳しく、途轍もなく厳しく育てられました。

そんな少年も齢十五になりまして、師匠より独立するよう言い渡され、島を追い出されてしまいます。

さて、この先の少年の運命やいかに?

剣術、そして恋が融合した痛快エンタメ時代劇、今開幕にございます!

*この作品に出てくる人物は、一部実在した人物やエピソードをモチーフにしていますが、モチーフにしているだけで史実とは異なります。空想時代活劇ですから!

*この作品はノベルアップ+様に掲載中の、「いや、婿を選定しろって言われても。だが断る!」を改題、改稿を経たものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる