6 / 26

(五)殺戮の連鎖

しおりを挟む

「怪異にござります」

珍しく突然に(伊豆国から)鎌倉に下向してきた北条殿(北条時政)が、頼朝の御前にて、神妙に報告した。

源頼朝の死より遡ること、およそ三年。

建久六年(一一九五年)、十一月二十日、辛丑(二ヶ月、六十日周期で記録する日付の三十八番目の日)のことであった。

「おととい十八日のこと、三島社(静岡県三島市、三嶋大社)の第三御殿の屋上に、頭のない鳥が死に置かれておりました」

これを聞き、頼朝は恐れ戦き、狼狽したと云う。

それというのも、この怪異より前に、同じ伊豆国の願成就院の寺中で、このところ毎夜のように怪異が起きていると、聞いていたからだ。

それは、飛礫(投げられた石)が堂舎の扉を破壊したり、夜中、誰が居るはずのない天井を人の歩いているような音がして揺れ動いたり、ということであった。

報せてきたのは、いずれも時政の配下の者であった。

願成就院は、そもそも、頼朝の奥州征伐必勝祈願のため、時政が建立して守ってきた寺であった。

鎌倉の世に関わらず、天変怪異は、古より怖れられてきた。

また、天変怪異の解釈は、時の権力闘争に利用されてきたという側面があった。

三島社の怪異から約一月後の、十二月十六日、頼朝は、願成就院で鎮守を崇められるよう、時政に命じた。

それから六日後の二十二日の記述が、吾妻鏡における源頼朝の最後の記録となる。

「二十二日、壬申(六十日の九番目の日)。将軍家(源頼朝)が藤九郎(安達)盛長の甘縄の家に入られた。今夜はそこに泊まられたという」

この記録以降、北条得宗家が編纂した、鎌倉将軍記「吾妻鏡」は、実に三年二ヶ月に渡って、欠巻する(記録がない)。

この間に、九条兼実は失脚し、大姫が亡くなり、幕府と朝廷の連絡役として六波羅に居た一条能保(頼朝の義兄)は死去、土御門天皇の即位、そして源頼朝は亡くなった。

頼朝の跡は、嫡男の頼家が継いで、第二代征夷大将軍となる。

齢、十八であった。

十八といえば、当時としては立派な成人であるが、資質の問題か、あるいは周囲の意思か、あるいはその両方で、政の実際は、頼朝時代からその要人として仕えてきた者たちが行うことになる。

その者たちとは、以下の十三人である。

大江広元(公文所別当=公文書を管理する組織の長官)

三善康信(問注所執事=訴訟事務の監督・執行人)

中原親能(公文所寄人=公文所の幹部)

二階堂行政(公文所寄人)

梶原景時(侍所所司=幕府軍の役人、のちに別当=長官)

足立遠元(公文所寄人)

安達盛長(三河守護)

八田知家(常陸守護)

比企能員(信濃・上野守護)

北条時政(伊豆・駿河・遠江守護)

北条義時(寝所警護衆)

三浦義澄(相模守護)

和田義盛(侍所別当)

いずれも、平治の乱や奥州合戦で勲功を得た武将か、源頼朝の縁戚にあたる者である。

鎌倉幕府の統治方法が、どうして、このいわゆる「十三人合議制」になったかと言えば、それぞれの宿老らが譲らなかったからにほかならない。

しかし、合議制にしたところで、権力の均衡は保たれず、時を待たずして権力闘争が始まる。

一二一三年までに、病死とされる二人を含めると、十三人中六人が亡くなっている。

その中には、北条時政も含まれる。

加えて注目するのは、十三人の中に、畠山重忠の名前が無いことである。

頼朝が遺言に残した、最も信頼の置ける御家人、重忠である。

権力闘争の中心人物は、取りも直さず、北条時政であった。

頼朝の義父である時政が、頼朝の亡き後、合議制の中で、最大の権力を持ち、初代執権となったのは、ごく普通のことであったろう。

しかし、二代将軍頼家は、もとよりこの合議制に名を連ねる十三人を信頼していなかった。

側に常に控えていたのは、北条時連(のちに改名して、時房)であった。

頼家が主要御家人を信頼していなかったのは、畠山重忠を冷遇したこととも関係しているだろう。

頼家は、北条得宗家が編纂した「吾妻鏡」において、当初より「将軍としてふさわしくない」というような記述が意図的になされている。

客観的に、頼家の性質を上げれば、狩猟の才能があり、朝廷の伝統を重んじた将軍であった、と言える。

すなわち、少なくとも頼朝の意思を継承している将軍であったのだ。

ただ、頼朝に匹敵する、あるいはそれを上回るほどの将軍かと言えば、そうではない。

十三人合議制に名を連ねた者たちは皆、「我こそは、頼朝を超えられる」と内心は考えていた者たちばかりだったのだ。

ゆえに、権力闘争が起こり、殺戮が繰り返された。

頼朝が今際の際に残した遺言が全てである。

まさに、信頼できるのは、畠山重忠のみ。

「怪異にござります」

鶴岡八幡宮から使いが参り、尼御台所(北条政子、頼朝の死後出家してこう呼ばれている)に告げた。

その次第を聞くにつけ、またであるかと、政子の脳裏にすぐさま悪夢が蘇った。

政子は震え上がった。

建仁三年(一二〇三年)、七月九日、乙亥(六十日周期の十二番目の日)の巳の刻(午前十時)の頃であった。

「本日、辰の刻(午前八時)に、鶴岡八幡宮寺の閼伽棚の下で鳩一羽が、頭が切れて死んでおりました。八幡宮の供僧は皆、このことは先例の無いことであると、驚き怖れておりまする」

更に聞けば、この五日前、七月四日に同じ鶴岡八幡宮の経所と下回廊との間から、鳩が三羽、互いに噛みつき争って、一羽が死に、下に落ちた、と言う。

頼家が危うい、政子は瞬時に思ったのだった。

予感は的中する。

それから約十日の後、同月二十日に、頼家は病に倒れる。

そして早くも、二十三日には、危険な状態となり、考えられ得る全ての御祈祷が執り行われた、と云う。

また、卜筮(中国古代に行われた占法)は告げた。

「霊神の祟りにござります」

頼家に神仏に対する信仰心が足りない、と言うのだ。

しかし、これらは全て、時政の陰謀であったろう。

翌八月二十七日、壬戌(五十九番目の日)には、頼家が既に危篤であるので、頼家の弟、実朝(のちの三代目征夷大将軍)と、頼家の嫡男、一幡君の双方に譲与の措置があった。

この時政の独断的措置に、不満を持ったのが、一幡君の外祖父である、比企能員であった。

能員の主張は、家督を継ぐ権利は一幡君のみにある、というものであった。

譲与の措置から二日後の九月二日、若狭局が頼家を見舞った。

若狭局とは、比企能員の一人娘であり、頼家の妻妾、つまり一幡君の母である。

「御加減はいかがでしょうか。大事な事ゆえ、よろしければ、お話しとうございます」

「構わぬ」

若狭局は、頼家の耳に口を寄せて、ごく小声で人払いを願った。

「父より預って参りましたことにござります」

「二人にしてくれ」

人払いを不審に思い、別室に居た政子がふすまの外で耳を澄ました、と吾妻鏡は伝えるが真偽のほどは疑わしい。

「家督は一幡のみでござります。地頭職を分割されれば、威権が二つに分かれ、挑み争うことは必定でございましょう。千幡君(実朝)と一幡の静謐をお計らいのようではありますが、これはかえって国の乱れの火種になりましょう」

「分割のことは、北条殿が独断にて決められたいうのか」

自身の不甲斐なさを呪った頼家だったが、病の床にては手出しもできず、また時既に遅しであった。

時政の動きは速かった。

この後、比企能員は謀叛の嫌疑を一方的に掛けられ、追い詰められた後、その日の内に館に火を放ち自害した。同じ館に居た一幡君も焼死したと云う。

吾妻鏡は、この謀叛の顛末に紙を多く割いているが、その記述は取って付けたようで信じ難い。

時政は、まさにこの最中に京都に使者を送っている。

その使者は、九月七日に京に上洛した。

使者が伝えた内容が、藤原定家の明月記に記録されている。

この日、定家は東山に栗拾いに行った。

その夜、使者があり事の次第を聞いたのであろう。

七日。天晴る。(中略、使いの者の話)「左衛門督頼家薨ず(亡くなる)。遺跡郎従、権争ふ。其の子(一幡)外祖たる遠江国司時政(頼家の外祖父)に討たる。其の所従等を京の家々に於て追補磨滅す」と。「金吾(頼家)の弟童(実朝)、家を継ぐべし」の由、宣旨を申すと。

時政は、実朝の家督相続を朝廷に願い出たのである。

注目すべきは、頼家は死んだ、と使者が伝えていることだ。

吾妻鏡の上では、まだ存命であるにもかかわらずだ。

つまり、時政は、頼家と一幡を殺害することを、もとより計画していたことになり、さらに偽りによって、朝廷の宣旨を取り付けたのである。

吾妻鏡が伝えるところでは、頼家が実際亡くなるのは、この翌年(元久元年、一二〇四年)のことであった。

比企能員の事から後の吾妻鏡の描写は、錯綜しており、要領を得ない。

つまり、危篤だった頼家が急に快復し、時政誅殺の命令を和田義盛に出すが、義盛の裏切りで事前に露見し、頼家は急遽出家させられたというのだ。

そして、頼朝の二男である千幡(実朝)を三代目将軍に立てることがにわかに決められ、千幡は政子邸から北条時政邸に居を移す。

何か、拉致されたような感がある。

その五日後、九月十五日には、時政の願いが通り、実朝を征夷大将軍(三代目)とする朝廷からの宣旨が下された。

しかし、同日、不思議な動きがある。

阿波局(時政の娘)が尼御台所(政子)の邸に参った。

「若君(千幡)は遠州(時政)の御邸宅にいらっしゃいます。しかるべきことでしょうか。よくよく牧御方(時政の妻)の様子を見ますと、何かにつけて笑顔の中に害心(害を加えようとする心)が含まれており、守役として信頼できません。きっとよくないことが起きるでしょう」

「なんたること」

どうやら、政子も知らない内に、千幡は時政邸に移られたのであった。

政子は、直ぐに弟の北条義時を遣わして、千幡を連れ戻す。

吾妻鏡の記述を追っていくと、この顛末はいわゆる時政の謀叛と言わざるをえない。

時政はひどく狼狽し、駿河局(政子の仕える女房)を介して、陳謝し、千幡を戻してもらえるように願い出た。

「それはなりませぬ。(千幡が)成人するまでこちらで養育差し上げます」

政子は、自分の意見を通した。

頼家も実朝も、時政に危うくされる、と政子は直感したのだろう。

そうした経緯があったにも関わらず、九月二十九日、頼家は伊豆国は修善寺に下向された。

いわゆる流された形だった。

不可解なことに、病から完全に立ち直ったようだった。

これからおよそ一年の間、頼家は側に仕える者も少なく、寂しい時を過ごされたと云う。

結果として、時政は、勢力絶大な政敵、比企能員と、自分の意にそぐわない二代目将軍頼家を、同時に滅ぼすことに成功したと言えよう。

翌年は元号が改まり、元久元年(一二〇四年)、七月、頼家は幽閉先の修善寺にて亡くなるのだが、その記述さえも、吾妻鏡の記録は実に淡白であり、記録が無いに等しい。

慈円が愚管抄に、頼家の最後を語る。

元久元年七月十八日に、修善寺にて又頼家入道をばさしころしてけり。とみにえとりつめざりければ(急に攻めることができなかったため)、頸にを(糸・紐)をつけ、ふぐり(陰嚢)を取りなどしてころしてけりと聞こえき。

入浴中に刺殺されたのである。

享年、二十三歳であった。

政子が実朝を引き取ったことで、実朝の後ろ盾になり、幕府の権力を我が手に掌握しようとした時政の政略は前途多難に見えた。

しかし、時政の策謀は張り巡らされていた。

時政は、頼家を修善寺に幽閉した直後、この政変に乗じて平氏の残党が京に蜂起する恐れありと、妻、牧の方の娘婿、平賀朝雅を京都の守護にあたらせたいと後鳥羽上皇に進言し、京都に送り込む。

これが建仁三年(一二〇三年)十月のことである。

案の定、二ヶ月後の十二月に、伊勢国と伊賀国にて平氏の反乱が起きると、朝雅に鎮圧の命が下され、翌四月には鎮定される(三日平氏の乱)。

これにより、朝雅は後鳥羽上皇に伊賀国の国主に任じられるなど、その後も厚遇される。

その背景には、平賀家が頼朝と同じ、清和源氏の流れを汲むことも関係があろうか。

時同じくして、三代目将軍、実朝の妻として公卿、坊門信清(後鳥羽上皇の母、坊門殖子の同母弟)の娘を迎えられるということが決まり、この交渉役として朝雅が抜擢される。

御入輿が決まると、鎌倉幕府から奉行する者が京都に送られた。

その中に、武蔵国の御家人、畠山重保が居た。

そう、頼朝の老臣、畠山重忠の二男である。

畠山重保は、時政の正室の娘婿の子。

平賀朝雅は、時政の継室(牧の方)の娘婿。

したがって、朝雅と重保は親戚ということになる。

縁戚であるにも関わらず、一方の朝雅は飛ぶ鳥を落とす勢いであり、もう一方の重保は冷遇されている畠山重忠の子、そういう微妙な関係性が災いしたのだろう。

年齢もさほど変わらなかったと思われる。

京での酒宴で、二人は口論となる。

周囲の執り成しがあって、大事には至らなかったが、これに牧の方が激怒した、ということからして、口論の内容は、幕府の政変に関係する内容だったか。

あるいは、取るに足らない重保の不平不満を時政と牧の方が悪用したか、であろう。

にわかに、重忠父子を誅殺すべきである、と時政は、息子の義時と時房に申し出た。

最初、事態が性急に過ぎると思ったのだろう。義時は父を諌め、鞘に収めさせた。

しかし、牧の方の気持ちは鎮まらない。

「重忠の謀叛がことは、すでに露顕しています。そこで、君のため世のために、事情を秘かに時政に伝えたところ、あなたが申されたことは、ただ重忠に代わり、その悪事を赦そうとするものです。これは継母を憎んで、わたしを讒言人とされようとしているのでしょうか」

そう詰め寄り、的を射ていたからであろうか義時は敢えなく引き下がった、と吾妻鏡は伝えている。

しかし、実際は違うだろう。

義時が瞬時に、深謀遠慮したのは、これを機会に両者とも(時政と重忠)を葬りさろう、ということであった。

これより約一年前、頼家が修善寺で殺害されて間も無く、ある者が、義時の元を訪れた。

「宗茂(狩野介)様より、極秘の書状を預り、参上してござります。お取り次ぎ願います」

怪しんだ義時配下の者は、まず、その書状のみを引き取り、義時に渡した。

すぐに中身を検めた義時は、驚きの余り、その場に座り込んでしまった。

そこには、頼朝の死の真相が暴露されていたのである。

義時は、秘密裏に伊豆に使者を派遣し、狩野宗茂に対して、単身上洛するよう命じた。

忠誠を試したのである。

はたして、宗茂、覚悟の上で、数日後、単騎にて義時邸を訪れた。

「申し開きをするつもりはござりません。この上はすべての事を申し上げ、この場にて自害するつもりでござります」

宗茂の告白により、時政の策謀は明らかになった。

時政は、北条氏こそが、天下草創の立役者であり、本来、征夷大将軍を輩出する氏族である、と宗茂に説いたと言う。

宗茂は、そこに賛同した。

しかし、近年の時政の所業は、その北条氏を分断し、功労者を貶めるような益なきことばかりにて今回の告白に至った、と言う。

義時は、宗茂に全くの同感であった。

頼朝暗殺に宗茂が加担したことは、許しがたい罪であるが、北条氏に対しての逆心は無い、と義時は判断した。

自害するという宗茂を押しとどめ、さらなる忠誠を誓わせ、宗茂を伊豆へ帰した。

その翌日、義時はその書状を携えて、自ら尼御台所(政子)邸を訪れた。

「すでに、関わった者の証言も得ております」

書状を見るや、政子はしばし無言のまま、震え、その後、目を見開き、みるみるうちに顔を紅潮させた。

やがて、落ち着きを取り戻した政子の声は、冷たく凍りついたようだった。

「この上は、分かっておりますな。そなたに全てを任せます」

義時はすぐに父、時政を追求するようなことはせず、これまで通りを装い、家臣として振る舞った。

義時と牧の方が讒言云々で、やり取りした次の日、畠山重保は、由比ヶ浜に嘘の騒動事でおびき寄せられ、殺害された。

このことがまだ、父、重忠の耳に入る前に、時政の命により、義時の軍勢が直ちに出陣した。

当の重忠は、居館のある男衾郡(現、埼玉県比企郡小川町および嵐山町の一部)から、鎌倉に向かう途中であった。

付き従う者は三十四騎。

まったく、謀叛の軍勢とは思えまい。

由比ヶ浜の騒動を聞きつけ、鎌倉に急行していたに過ぎなかったろう。

重忠は、二俣河(現、神奈川県横浜市旭区周辺)に差し掛かったところで、今朝、重保が誅殺された、という報せを受けた。

配下の者が報告する。

重忠は、瞬時に事の次第を思い巡らした。

謀られたか、であった。

「聞くところでは、討手は幾千万騎か知れず、ここで迎え撃つことは得策ではござりません。直ちに本拠に引き返し、討手を待って応戦すべきかと存じますが、いかが」

重忠は落ち着き払って返したと云う。

「それは適当ではない。家を忘れ親を忘れるのが武将の本意である。ゆえに重保が討たれた後、本拠を顧みることはできない。去る正治の頃、(梶原)景時は一宮の館を撤退し、途中で殺されてしまった。しばしの命を惜しむようであり、またあらかじめ陰謀の企てがあったようにも思われた。このように推察されては面目もなかろう。この先例を後車の戒めとすべきである」

はたして、この三十四騎の手勢で、重忠は善戦したと云う。

しかし、愛甲三郎季隆という者が放った一本の矢が重忠を射た。

その翌日、義時は時政に求められて、戦場の報告をした。

「重忠の勢は、わずか三十騎あまりに過ぎませんでした」

ここまで言うと一旦言葉を切り、義時は顔を上げずに、上目遣いに時政を睨めつけた。

「これは、謀叛にあらず」

義時の言葉には怒りがこもっているようだ。

大した演技である。

「牧の方様の讒言によって、謀叛とされ、誅殺されたのです。とても憐れです。首を検めましたが、長年顔を合わせて親しくしてきたことが思い出され、悲涙を抑えることができませんでした。この思いは私だけではござりません」

「それはまことのことか。可哀想なことをした」

「黙られよお」

義時は顔を上げ、大音声を発した。

その迫力に、時政は仰け反り、後退った。

「これは、父上と牧の方様の謀にござりましょう」

「何を申す」

呆れたことに、時政は白を切った。

「さらに、申し上げる」

満を持して、義時は切り出した。

「右大将軍(源頼朝)を謀られたのは、父上(時政)にござりましょう」

「これまた」

義時は構わず、時政を遮って、続けた。

「狩野宗茂の書状が届きました。内々に関わった者を一人見つけ出し、尋問した結果、白状しました。もはや、言い逃れなど見苦しゅうございます」

時政は、腰を抜かして、その場にへたり込んだ。

「書状は姉上(政子)の元にございますので、お望みならば検められるがよろしい」

義時は、時政をそのままにし、体を反転させて歩みだした。

歩きながら、義時は止めを刺した。

「怨霊に気をつけられよ」

四方に手を回し、万全を尽くした時政であったが、上には上が居た。

その者は、自身の子息であった。

それから、約二ヶ月後の閏七月は十九日、時政と牧の方の謀叛が露見した。

嫌疑は、平賀朝雅を関東の将軍にして、現在の将軍家(源実朝)を滅ぼそうとしている、いうものであった(牧氏事件)。

これは、吾妻鏡の記述どおり「風聞」であったろう。

時政と牧の方が、実際にこれを企んでいたとは考えづらい。

その実は、時政の陰謀を嗅ぎつけ、それを利用する事で、一度に二人の政敵を葬り去る、という義時の周到な計略である。

吾妻鏡の記述は、そのことを覆い隠すためのものに過ぎないだろう。

政子は、直ちに宿老らを遣わして、羽林(実朝)を相州(義時)邸に匿った。

そして、その日の内に出家させられた時政は、早くもその翌日には伊豆国、北条郡(現、静岡県田方郡韮山町辺り)に下された。

その後、時政が政治の表舞台に返り咲くことはなかった。

珍しく突然に(伊豆国から)鎌倉に下向してきた北条殿(北条時政)が、頼朝の御前にて、神妙に報告した。

源頼朝の死より遡ること、およそ三年。

建久六年(一一九五年)、十一月二十日、辛丑(二ヶ月、六十日周期で記録する日付の三十八番目の日)のことであった。

「おととい十八日のこと、三島社(静岡県三島市、三嶋大社)の第三御殿の屋上に、頭のない鳥が死に置かれておりました」

これを聞き、頼朝は恐れ戦き、狼狽したと云う。

それというのも、この怪異より前に、同じ伊豆国の願成就院の寺中で、このところ毎夜のように怪異が起きていると、聞いていたからだ。

それは、飛礫(投げられた石)が堂舎の扉を破壊したり、夜中、誰が居るはずのない天井を人の歩いているような音がして揺れ動いたり、ということであった。

報せてきたのは、いずれも時政の配下の者であった。

願成就院は、そもそも、頼朝の奥州征伐必勝祈願のため、時政が建立して守ってきた寺であった。

鎌倉の世に関わらず、天変怪異は、古より怖れられてきた。

また、天変怪異の解釈は、時の権力闘争に利用されてきたという側面があった。

三島社の怪異から約一月後の、十二月十六日、頼朝は、願成就院で鎮守を崇められるよう、時政に命じた。

それから六日後の二十二日の記述が、吾妻鏡における源頼朝の最後の記録となる。

「二十二日、壬申(六十日の九番目の日)。将軍家(源頼朝)が藤九郎(安達)盛長の甘縄の家に入られた。今夜はそこに泊まられたという」

この記録以降、北条得宗家が編纂した、鎌倉将軍記「吾妻鏡」は、実に三年二ヶ月に渡って、欠巻する(記録がない)。

この間に、九条兼実は失脚し、大姫が亡くなり、幕府と朝廷の連絡役として六波羅に居た一条能保(頼朝の義兄)は死去、土御門天皇の即位、そして源頼朝は亡くなった。

頼朝の跡は、嫡男の頼家が継いで、第二代征夷大将軍となる。

齢、十八であった。

十八といえば、当時としては立派な成人であるが、資質の問題か、あるいは周囲の意思か、あるいはその両方で、政の実際は、頼朝時代からその要人として仕えてきた者たちが行うことになる。

その者たちとは、以下の十三人である。

大江広元(公文所別当=公文書を管理する組織の長官)

三善康信(問注所執事=訴訟事務の監督・執行人)

中原親能(公文所寄人=公文所の幹部)

二階堂行政(公文所寄人)

梶原景時(侍所所司=幕府軍の役人、のちに別当=長官)

足立遠元(公文所寄人)

安達盛長(三河守護)

八田知家(常陸守護)

比企能員(信濃・上野守護)

北条時政(伊豆・駿河・遠江守護)

北条義時(寝所警護衆)

三浦義澄(相模守護)

和田義盛(侍所別当)

いずれも、平治の乱や奥州合戦で勲功を得た武将か、源頼朝の縁戚にあたる者である。

鎌倉幕府の統治方法が、どうして、このいわゆる「十三人合議制」になったかと言えば、それぞれの宿老らが譲らなかったからにほかならない。

しかし、合議制にしたところで、権力の均衡は保たれず、時を待たずして権力闘争が始まる。

一二一三年までに、病死とされる二人を含めると、十三人中六人が亡くなっている。

その中には、北条時政も含まれる。

加えて注目するのは、十三人の中に、畠山重忠の名前が無いことである。

頼朝が遺言に残した、最も信頼の置ける御家人、重忠である。

権力闘争の中心人物は、取りも直さず、北条時政であった。

頼朝の義父である時政が、頼朝の亡き後、合議制の中で、最大の権力を持ち、初代執権となったのは、ごく普通のことであったろう。

しかし、二代将軍頼家は、もとよりこの合議制に名を連ねる十三人を信頼していなかった。

側に常に控えていたのは、北条時連(のちに改名して、時房)であった。

頼家が主要御家人を信頼していなかったのは、畠山重忠を冷遇したこととも関係しているだろう。

頼家は、北条得宗家が編纂した「吾妻鏡」において、当初より「将軍としてふさわしくない」というような記述が意図的になされている。

客観的に、頼家の性質を上げれば、狩猟の才能があり、朝廷の伝統を重んじた将軍であった、と言える。

すなわち、少なくとも頼朝の意思を継承している将軍であったのだ。

ただ、頼朝に匹敵する、あるいはそれを上回るほどの将軍かと言えば、そうではない。

十三人合議制に名を連ねた者たちは皆、「我こそは、頼朝を超えられる」と内心は考えていた者たちばかりだったのだ。

ゆえに、権力闘争が起こり、殺戮が繰り返された。

頼朝が今際の際に残した遺言が全てである。

まさに、信頼できるのは、畠山重忠のみ。

「怪異にござります」

鶴岡八幡宮から使いが参り、尼御台所(北条政子、頼朝の死後出家してこう呼ばれている)に告げた。

その次第を聞くにつけ、またであるかと、政子の脳裏にすぐさま悪夢が蘇った。

政子は震え上がった。

建仁三年(一二〇三年)、七月九日、乙亥(六十日周期の十二番目の日)の巳の刻(午前十時)の頃であった。

「本日、辰の刻(午前八時)に、鶴岡八幡宮寺の閼伽棚の下で鳩一羽が、頭が切れて死んでおりました。八幡宮の供僧は皆、このことは先例の無いことであると、驚き怖れておりまする」

更に聞けば、この五日前、七月四日に同じ鶴岡八幡宮の経所と下回廊との間から、鳩が三羽、互いに噛みつき争って、一羽が死に、下に落ちた、と言う。

頼家が危うい、政子は瞬時に思ったのだった。

予感は的中する。

それから約十日の後、同月二十日に、頼家は病に倒れる。

そして早くも、二十三日には、危険な状態となり、考えられ得る全ての御祈祷が執り行われた、と云う。

また、卜筮(中国古代に行われた占法)は告げた。

「霊神の祟りにござります」

頼家に神仏に対する信仰心が足りない、と言うのだ。

しかし、これらは全て、時政の陰謀であったろう。

翌八月二十七日、壬戌(五十九番目の日)には、頼家が既に危篤であるので、頼家の弟、実朝(のちの三代目征夷大将軍)と、頼家の嫡男、一幡君の双方に譲与の措置があった。

この時政の独断的措置に、不満を持ったのが、一幡君の外祖父である、比企能員であった。

能員の主張は、家督を継ぐ権利は一幡君のみにある、というものであった。

譲与の措置から二日後の九月二日、若狭局が頼家を見舞った。

若狭局とは、比企能員の一人娘であり、頼家の妻妾、つまり一幡君の母である。

「御加減はいかがでしょうか。大事な事ゆえ、よろしければ、お話しとうございます」

「構わぬ」

若狭局は、頼家の耳に口を寄せて、ごく小声で人払いを願った。

「父より預って参りましたことにござります」

「二人にしてくれ」

人払いを不審に思い、別室に居た政子がふすまの外で耳を澄ました、と吾妻鏡は伝えるが真偽のほどは疑わしい。

「家督は一幡のみでござります。地頭職を分割されれば、威権が二つに分かれ、挑み争うことは必定でございましょう。千幡君(実朝)と一幡の静謐をお計らいのようではありますが、これはかえって国の乱れの火種になりましょう」

「分割のことは、北条殿が独断にて決められたいうのか」

自身の不甲斐なさを呪った頼家だったが、病の床にては手出しもできず、また時既に遅しであった。

時政の動きは速かった。

この後、比企能員は謀叛の嫌疑を一方的に掛けられ、追い詰められた後、その日の内に館に火を放ち自害した。同じ館に居た一幡君も焼死したと云う。

吾妻鏡は、この謀叛の顛末に紙を多く割いているが、その記述は取って付けたようで信じ難い。

時政は、まさにこの最中に京都に使者を送っている。

その使者は、九月七日に京に上洛した。

使者が伝えた内容が、藤原定家の明月記に記録されている。

この日、定家は東山に栗拾いに行った。

その夜、使者があり事の次第を聞いたのであろう。

七日。天晴る。(中略、使いの者の話)「左衛門督頼家薨ず(亡くなる)。遺跡郎従、権争ふ。其の子(一幡)外祖たる遠江国司時政(頼家の外祖父)に討たる。其の所従等を京の家々に於て追補磨滅す」と。「金吾(頼家)の弟童(実朝)、家を継ぐべし」の由、宣旨を申すと。

時政は、実朝の家督相続を朝廷に願い出たのである。

注目すべきは、頼家は死んだ、と使者が伝えていることだ。

吾妻鏡の上では、まだ存命であるにもかかわらずだ。

つまり、時政は、頼家と一幡を殺害することを、もとより計画していたことになり、さらに偽りによって、朝廷の宣旨を取り付けたのである。

吾妻鏡が伝えるところでは、頼家が実際亡くなるのは、この翌年(元久元年、一二〇四年)のことであった。

比企能員の事から後の吾妻鏡の描写は、錯綜しており、要領を得ない。

つまり、危篤だった頼家が急に快復し、時政誅殺の命令を和田義盛に出すが、義盛の裏切りで事前に露見し、頼家は急遽出家させられたというのだ。

そして、頼朝の二男である千幡(実朝)を三代目将軍に立てることがにわかに決められ、千幡は政子邸から北条時政邸に居を移す。

何か、拉致されたような感がある。

その五日後、九月十五日には、時政の願いが通り、実朝を征夷大将軍(三代目)とする朝廷からの宣旨が下された。

しかし、同日、不思議な動きがある。

阿波局(時政の娘)が尼御台所(政子)の邸に参った。

「若君(千幡)は遠州(時政)の御邸宅にいらっしゃいます。しかるべきことでしょうか。よくよく牧御方(時政の妻)の様子を見ますと、何かにつけて笑顔の中に害心(害を加えようとする心)が含まれており、守役として信頼できません。きっとよくないことが起きるでしょう」

「なんたること」

どうやら、政子も知らない内に、千幡は時政邸に移られたのであった。

政子は、直ぐに弟の北条義時を遣わして、千幡を連れ戻す。

吾妻鏡の記述を追っていくと、この顛末はいわゆる時政の謀叛と言わざるをえない。

時政はひどく狼狽し、駿河局(政子の仕える女房)を介して、陳謝し、千幡を戻してもらえるように願い出た。

「それはなりませぬ。(千幡が)成人するまでこちらで養育差し上げます」

政子は、自分の意見を通した。

頼家も実朝も、時政に危うくされる、と政子は直感したのだろう。

そうした経緯があったにも関わらず、九月二十九日、頼家は伊豆国は修善寺に下向された。

いわゆる流された形だった。

不可解なことに、病から完全に立ち直ったようだった。

これからおよそ一年の間、頼家は側に仕える者も少なく、寂しい時を過ごされたと云う。

結果として、時政は、勢力絶大な政敵、比企能員と、自分の意にそぐわない二代目将軍頼家を、同時に滅ぼすことに成功したと言えよう。

翌年は元号が改まり、元久元年(一二〇四年)、七月、頼家は幽閉先の修善寺にて亡くなるのだが、その記述さえも、吾妻鏡の記録は実に淡白であり、記録が無いに等しい。

慈円が愚管抄に、頼家の最後を語る。

元久元年七月十八日に、修善寺にて又頼家入道をばさしころしてけり。とみにえとりつめざりければ(急に攻めることができなかったため)、頸にを(糸・紐)をつけ、ふぐり(陰嚢)を取りなどしてころしてけりと聞こえき。

入浴中に刺殺されたのである。

享年、二十三歳であった。

政子が実朝を引き取ったことで、実朝の後ろ盾になり、幕府の権力を我が手に掌握しようとした時政の政略は前途多難に見えた。

しかし、時政の策謀は張り巡らされていた。

時政は、頼家を修善寺に幽閉した直後、この政変に乗じて平氏の残党が京に蜂起する恐れありと、妻、牧の方の娘婿、平賀朝雅を京都の守護にあたらせたいと後鳥羽上皇に進言し、京都に送り込む。

これが建仁三年(一二〇三年)十月のことである。

案の定、二ヶ月後の十二月に、伊勢国と伊賀国にて平氏の反乱が起きると、朝雅に鎮圧の命が下され、翌四月には鎮定される(三日平氏の乱)。

これにより、朝雅は後鳥羽上皇に伊賀国の国主に任じられるなど、その後も厚遇される。

その背景には、平賀家が頼朝と同じ、清和源氏の流れを汲むことも関係があろうか。

時同じくして、三代目将軍、実朝の妻として公卿、坊門信清(後鳥羽上皇の母、坊門殖子の同母弟)の娘を迎えられるということが決まり、この交渉役として朝雅が抜擢される。

御入輿が決まると、鎌倉幕府から奉行する者が京都に送られた。

その中に、武蔵国の御家人、畠山重保が居た。

そう、頼朝の老臣、畠山重忠の二男である。

畠山重保は、時政の正室の娘婿の子。

平賀朝雅は、時政の継室(牧の方)の娘婿。

したがって、朝雅と重保は親戚ということになる。

縁戚であるにも関わらず、一方の朝雅は飛ぶ鳥を落とす勢いであり、もう一方の重保は冷遇されている畠山重忠の子、そういう微妙な関係性が災いしたのだろう。

年齢もさほど変わらなかったと思われる。

京での酒宴で、二人は口論となる。

周囲の執り成しがあって、大事には至らなかったが、これに牧の方が激怒した、ということからして、口論の内容は、幕府の政変に関係する内容だったか。

あるいは、取るに足らない重保の不平不満を時政と牧の方が悪用したか、であろう。

にわかに、重忠父子を誅殺すべきである、と時政は、息子の義時と時房に申し出た。

最初、事態が性急に過ぎると思ったのだろう。義時は父を諌め、鞘に収めさせた。

しかし、牧の方の気持ちは鎮まらない。

「重忠の謀叛がことは、すでに露顕しています。そこで、君のため世のために、事情を秘かに時政に伝えたところ、あなたが申されたことは、ただ重忠に代わり、その悪事を赦そうとするものです。これは継母を憎んで、わたしを讒言人とされようとしているのでしょうか」

そう詰め寄り、的を射ていたからであろうか義時は敢えなく引き下がった、と吾妻鏡は伝えている。

しかし、実際は違うだろう。

義時が瞬時に、深謀遠慮したのは、これを機会に両者とも(時政と重忠)を葬りさろう、ということであった。

これより約一年前、頼家が修善寺で殺害されて間も無く、ある者が、義時の元を訪れた。

「宗茂(狩野介)様より、極秘の書状を預り、参上してござります。お取り次ぎ願います」

怪しんだ義時配下の者は、まず、その書状のみを引き取り、義時に渡した。

すぐに中身を検めた義時は、驚きの余り、その場に座り込んでしまった。

そこには、頼朝の死の真相が暴露されていたのである。

義時は、秘密裏に伊豆に使者を派遣し、狩野宗茂に対して、単身上洛するよう命じた。

忠誠を試したのである。

はたして、宗茂、覚悟の上で、数日後、単騎にて義時邸を訪れた。

「申し開きをするつもりはござりません。この上はすべての事を申し上げ、この場にて自害するつもりでござります」

宗茂の告白により、時政の策謀は明らかになった。

時政は、北条氏こそが、天下草創の立役者であり、本来、征夷大将軍を輩出する氏族である、と宗茂に説いたと言う。

宗茂は、そこに賛同した。

しかし、近年の時政の所業は、その北条氏を分断し、功労者を貶めるような益なきことばかりにて今回の告白に至った、と言う。

義時は、宗茂に全くの同感であった。

頼朝暗殺に宗茂が加担したことは、許しがたい罪であるが、北条氏に対しての逆心は無い、と義時は判断した。

自害するという宗茂を押しとどめ、さらなる忠誠を誓わせ、宗茂を伊豆へ帰した。

その翌日、義時はその書状を携えて、自ら尼御台所(政子)邸を訪れた。

「すでに、関わった者の証言も得ております」

書状を見るや、政子はしばし無言のまま、震え、その後、目を見開き、みるみるうちに顔を紅潮させた。

やがて、落ち着きを取り戻した政子の声は、冷たく凍りついたようだった。

「この上は、分かっておりますな。そなたに全てを任せます」

義時はすぐに父、時政を追求するようなことはせず、これまで通りを装い、家臣として振る舞った。

義時と牧の方が讒言云々で、やり取りした次の日、畠山重保は、由比ヶ浜に嘘の騒動事でおびき寄せられ、殺害された。

このことがまだ、父、重忠の耳に入る前に、時政の命により、義時の軍勢が直ちに出陣した。

当の重忠は、居館のある男衾郡(現、埼玉県比企郡小川町および嵐山町の一部)から、鎌倉に向かう途中であった。

付き従う者は三十四騎。

まったく、謀叛の軍勢とは思えまい。

由比ヶ浜の騒動を聞きつけ、鎌倉に急行していたに過ぎなかったろう。

重忠は、二俣河(現、神奈川県横浜市旭区周辺)に差し掛かったところで、今朝、重保が誅殺された、という報せを受けた。

配下の者が報告する。

重忠は、瞬時に事の次第を思い巡らした。

謀られたか、であった。

「聞くところでは、討手は幾千万騎か知れず、ここで迎え撃つことは得策ではござりません。直ちに本拠に引き返し、討手を待って応戦すべきかと存じますが、いかが」

重忠は落ち着き払って返したと云う。

「それは適当ではない。家を忘れ親を忘れるのが武将の本意である。ゆえに重保が討たれた後、本拠を顧みることはできない。去る正治の頃、(梶原)景時は一宮の館を撤退し、途中で殺されてしまった。しばしの命を惜しむようであり、またあらかじめ陰謀の企てがあったようにも思われた。このように推察されては面目もなかろう。この先例を後車の戒めとすべきである」

はたして、この三十四騎の手勢で、重忠は善戦したと云う。

しかし、愛甲三郎季隆という者が放った一本の矢が重忠を射た。

その翌日、義時は時政に求められて、戦場の報告をした。

「重忠の勢は、わずか三十騎あまりに過ぎませんでした」

ここまで言うと一旦言葉を切り、義時は顔を上げずに、上目遣いに時政を睨めつけた。

「これは、謀叛にあらず」

義時の言葉には怒りがこもっているようだ。

大した演技である。

「牧の方様の讒言によって、謀叛とされ、誅殺されたのです。とても憐れです。首を検めましたが、長年顔を合わせて親しくしてきたことが思い出され、悲涙を抑えることができませんでした。この思いは私だけではござりません」

「それはまことのことか。可哀想なことをした」

「黙られよお」

義時は顔を上げ、大音声を発した。

その迫力に、時政は仰け反り、後退った。

「これは、父上と牧の方様の謀にござりましょう」

「何を申す」

呆れたことに、時政は白を切った。

「さらに、申し上げる」

満を持して、義時は切り出した。

「右大将軍(源頼朝)を謀られたのは、父上(時政)にござりましょう」

「これまた」

義時は構わず、時政を遮って、続けた。

「狩野宗茂の書状が届きました。内々に関わった者を一人見つけ出し、尋問した結果、白状しました。もはや、言い逃れなど見苦しゅうございます」

時政は、腰を抜かして、その場にへたり込んだ。

「書状は姉上(政子)の元にございますので、お望みならば検められるがよろしい」

義時は、時政をそのままにし、体を反転させて歩みだした。

歩きながら、義時は止めを刺した。

「怨霊に気をつけられよ」

四方に手を回し、万全を尽くした時政であったが、上には上が居た。

その者は、自身の子息であった。

それから、約二ヶ月後の閏七月は十九日、時政と牧の方の謀叛が露見した。

嫌疑は、平賀朝雅を関東の将軍にして、現在の将軍家(源実朝)を滅ぼそうとしている、いうものであった(牧氏事件)。

これは、吾妻鏡の記述どおり「風聞」であったろう。

時政と牧の方が、実際にこれを企んでいたとは考えづらい。

その実は、時政の陰謀を嗅ぎつけ、それを利用する事で、一度に二人の政敵を葬り去る、という義時の周到な計略である。

吾妻鏡の記述は、そのことを覆い隠すためのものに過ぎないだろう。

政子は、直ちに宿老らを遣わして、羽林(実朝)を相州(義時)邸に匿った。

そして、その日の内に出家させられた時政は、早くもその翌日には伊豆国、北条郡(現、静岡県田方郡韮山町辺り)に下された。

その後、時政が政治の表舞台に返り咲くことはなかった。

0

お気に入りに追加

13

あなたにおすすめの小説

陸のくじら侍 -元禄の竜-

陸 理明

歴史・時代

元禄時代、江戸に「くじら侍」と呼ばれた男がいた。かつて武士であるにも関わらず鯨漁に没頭し、そして誰も知らない理由で江戸に流れてきた赤銅色の大男――権藤伊佐馬という。海の巨獣との命を削る凄絶な戦いの果てに会得した正確無比な投げ銛術と、苛烈なまでの剛剣の使い手でもある伊佐馬は、南町奉行所の戦闘狂の美貌の同心・青碕伯之進とともに江戸の悪を討ちつつ、日がな一日ずっと釣りをして生きていくだけの暮らしを続けていた……

異・雨月

筑前助広

歴史・時代

幕末。泰平の世を築いた江戸幕府の屋台骨が揺らぎだした頃、怡土藩中老の三男として生まれた谷原睦之介は、誰にも言えぬ恋に身を焦がしながら鬱屈した日々を過ごしていた。未来のない恋。先の見えた将来。何も変わらず、このまま世の中は当たり前のように続くと思っていたのだが――。

<本作は、小説家になろう・カクヨムに連載したものを、加筆修正し掲載しています>

※この物語はフィクションです。実在の人物・団体・地名とは一切関係ありません。

※この物語は、「巷説江戸演義」と題した筑前筑後オリジナル作品企画の作品群です。舞台は江戸時代ですが、オリジナル解釈の江戸時代ですので、史実とは違う部分も多数ございますので、どうぞご注意ください。また、作中には実際の地名が登場しますが、実在のものとは違いますので、併せてご注意ください。

柳鼓の塩小町 江戸深川のしょうけら退治

月芝

歴史・時代

花のお江戸は本所深川、その隅っこにある柳鼓長屋。

なんでも奥にある柳を蹴飛ばせばポンっと鳴くらしい。

そんな長屋の差配の孫娘お七。

なんの因果か、お七は産まれながらに怪異の類にめっぽう強かった。

徳を積んだお坊さまや、修験者らが加持祈祷をして追い払うようなモノどもを相手にし、

「えいや」と塩を投げるだけで悪霊退散。

ゆえについたあだ名が柳鼓の塩小町。

ひと癖もふた癖もある長屋の住人たちと塩小町が織りなす、ちょっと不思議で愉快なお江戸奇譚。

土方歳三ら、西南戦争に参戦す

山家

歴史・時代

榎本艦隊北上せず。

それによって、戊辰戦争の流れが変わり、五稜郭の戦いは起こらず、土方歳三は戊辰戦争の戦野を生き延びることになった。

生き延びた土方歳三は、北の大地に屯田兵として赴き、明治初期を生き抜く。

また、五稜郭の戦い等で散った他の多くの男達も、史実と違えた人生を送ることになった。

そして、台湾出兵に土方歳三は赴いた後、西南戦争が勃発する。

土方歳三は屯田兵として、そして幕府歩兵隊の末裔といえる海兵隊の一員として、西南戦争に赴く。

そして、北の大地で再生された誠の旗を掲げる土方歳三の周囲には、かつての新選組の仲間、永倉新八、斎藤一、島田魁らが集い、共に戦おうとしており、他にも男達が集っていた。

(「小説家になろう」に投稿している「新選組、西南戦争へ」の加筆修正版です)

相模にくだりて

鈴木 了馬

歴史・時代

平安時代の女流歌人、「相模」を知っているだろうか。

百人一首にも選歌されるほどの、一流歌人であるが、その一生は謎だらけである。

その彼女が相模国に下向した折に詠作し、走湯権現に奉納したとされる百首歌群がいかになったか。

「相模」に返歌を贈った、「権現」は何者であったか。

研究者たちの推論はさまざまである。

夫であった相模守「大江公資」であった。いや、恋仲の、藤原定頼ではなかったか、などなど。

筆者はここに、新しい人物を比定し、物語を編んだ。

そうすることで、相模国での、歌人「相模」の生活ぶりを、少しでも浮かび上がらせたかった。

アブナイお殿様-月野家江戸屋敷騒動顛末-(R15版)

三矢由巳

歴史・時代

時は江戸、老中水野忠邦が失脚した頃のこと。

佳穂(かほ)は江戸の望月藩月野家上屋敷の奥方様に仕える中臈。

幼い頃に会った千代という少女に憧れ、奥での一生奉公を望んでいた。

ところが、若殿様が急死し事態は一変、分家から養子に入った慶温(よしはる)こと又四郎に侍ることに。

又四郎はずっと前にも会ったことがあると言うが、佳穂には心当たりがない。

海外の事情や英吉利語を教える又四郎に翻弄されるも、惹かれていく佳穂。

一方、二人の周辺では次々に不可解な事件が起きる。

事件の真相を追うのは又四郎や屋敷の人々、そしてスタンダードプードルのシロ。

果たして、佳穂は又四郎と結ばれるのか。

シロの鼻が真実を追い詰める!

別サイトで発表した作品のR15版です。

紅花の煙

戸沢一平

歴史・時代

江戸期、紅花の商いで大儲けした、実在の紅花商人の豪快な逸話を元にした物語である。

出羽尾花沢で「島田屋」の看板を掲げて紅花商をしている鈴木七右衛門は、地元で紅花を仕入れて江戸や京で売り利益を得ていた。七右衛門には心を寄せる女がいた。吉原の遊女で、高尾太夫を襲名したたかである。

花を仕入れて江戸に来た七右衛門は、競を行ったが問屋は一人も来なかった。

七右衛門が吉原で遊ぶことを快く思わない問屋達が嫌がらせをして、示し合わせて行かなかったのだ。

事情を知った七右衛門は怒り、持って来た紅花を品川の海岸で燃やすと宣言する。

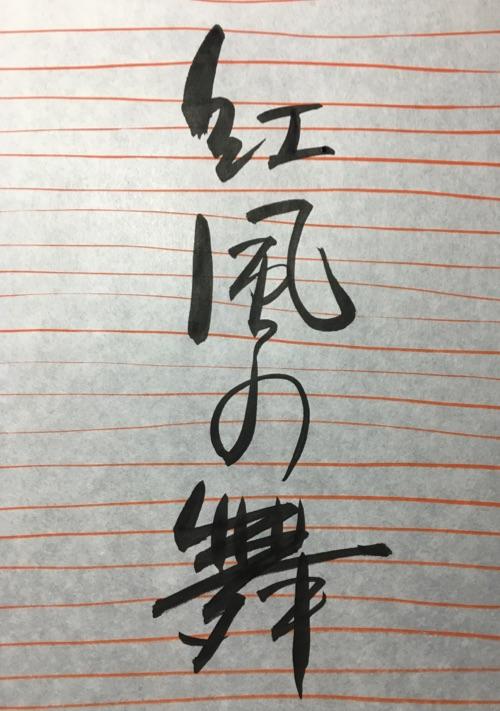

紅風の舞(べにかぜのまい)

鈴木 了馬

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる