2 / 26

(一)徳白尼、語りはじめる

しおりを挟む

「いつの頃からか、腫れ物を触るがごとくお扱いになるようになり、その実は蔑ろにしてきた、そういう歴史にござりましょう」

徳白尼は、私見から話し始めた。

芭蕉は、重く頷く。

まったく同感、と言うように。

ここは出羽、羽黒山別院、紫苑院。

曾良は、本坊にいる。そうしてくれ、と芭蕉が願ったのである。

日記には記録しない密会であった。

時は元禄二年(一六八九年)、水無月(旧暦六月)は三日のこと。

別院の扉は開け放たれ、そこから光が入ってくるが、仄暗い。

蚊遣りの匂いが本堂を満たしていた。

「ところで、正厳の御宮(御所神社)には参られましたか」

「はい、おかげ様にて。徳白様からの文にあったご案内どおりにお尋ねしたところ、迷うことなく行き着きました」

徳白尼は目をつむって頷き、それ以上のことは尋ねなかった。

薄紫の袈裟に、ねずみ色の頭巾。

年齢は五十前に見えたが、本当はもっと上かも知れなかった。

「羽黒山におかれては、こちらではなく、黄金堂にお泊りになられたと伝え聞いております」

「順徳院様がことですか」

「さようです」

「徳白様の文で、このことを知った時には、大変驚きました」

芭蕉が言うのは、順徳院が佐渡を逃れて出羽に赴いたことについてである。

目をつむり、本当は無いだろう記憶を辿るように、徳白尼は話を進める。

「その当時、庄内は武藤氏が治める世。佐渡の守護代は、本間氏でありましたが、武藤氏と本間氏がどういう関係だったかははっきりしません。ただ、調べてみましたところ、家紋が同じ目結の紋にございました。つまるところ、両氏は元来、ご関係があったのやもしれません」

武藤氏は、苗字から考えれば、「藤」の字が示すとおり、頼朝が滅ぼした奥州藤原氏に仕えた氏族だと考えられる。

武藤氏は後に、大宝寺氏に苗字を改めるが、それは源頼朝に配慮してのことだろう。

奥州藤原氏は、陸奥の豪族として、朝廷と直接の交流もあったはずである。

その関係で、武藤氏は、そもそも間接的に朝廷に関係があったのかもしれない。

加えて徳白尼が着眼した目結紋。

武藤氏の家紋は「寄り懸かりの目結」という、独特な「目結紋」。

一方、佐渡本間氏は、「十六目結」。

目結紋は、近江源氏として名高い佐々木氏の家紋、すなわち両家ともに同じ流れを汲む家柄なのだ。

さらに、この目結紋を用いた氏族は、宇多天皇(第五十九代)の後裔であると言われているのである。

「順徳院様を佐渡にてお護りされたのが本間氏の方々。本間氏と源流が同じ武藤氏が庄内を守られたことは、偶然とは言え、何かのご因縁を感じずにはいられません」

もともと、天皇家と繋がりがあるということもあるが、忠誠を誓った源氏に取って代わった一地方武士、北条氏が起こした承久の乱に関しては、本間氏も武藤氏も、内心は快く思っていなかったとしても、不思議はない。

両氏が仮に、そのような心持ちで幕府を取り巻く情勢を見ていたとあらば、佐渡配流以降の順徳院にとっては、決して悪いことではなかったと、徳白尼は想像するのであった。

「承久の変」(承久の乱、承久三年、一二二一年)によって、配流された天皇家の人々は、入牢されたわけでも幽閉されたわけでもなかった。

つまり、遠所にあって、最低限の監視があったにせよ、総じて何不足無い生活をされたと想われる。

まして、その監視役を仰せつかった守護・地頭が天皇家と関係がある者であればなおのこと、帰洛(京の都に帰る)のことを除けば、大概の要求は許されたと見ていい。

「後鳥羽院様がことについては、私には想いも及びませんが、伝え聞く当時のご様子などからお察しするに、順徳院様におかれましては、大方身軽に、心安くお過ごしになられた、と想っております」

佐渡の人々は、当初、順徳院のことを「由緒ある高僧」と考えていたと云われている。

そのことから推察しても、佐渡においては配慮ある待遇であったのである。

それでも、時を経ず事の真実が島民の知られるところとなっていったことだろう。

しかし、佐渡には、順徳院にまつわる言い伝えにおいて、否定的なものは皆無と言っていい。

「民からすれば、天子様は天子様です。それは一介の守護代に過ぎない本間氏とて同様と言えましょう。つまりは、順徳院様がお望みとありますれば、どのようにもできたことでしょう。しかし、そうはなさいませんでした。幼き頃よりご聡明であられ、歴代の天皇の中でも、特別に気高くあられた順徳院様がことでありますから、成るがままにおまかせになられたのでしょう」

そこで、徳白尼は、一旦言葉を置き、茶碗の白湯を啜った。芭蕉にも勧める。

徳白尼は、順徳院の心境に思いを馳せる。

そのうちに、また続ける。

「私には、順徳院様は、承久の事が謀られた当初から、すべてを予想されていた、と思われてなりません」

「それは、どういうことでしょうか」

芭蕉は、少し考えた後に尋ねた。

「事が北条氏に有利に進むということです。そして、事実そうなった後に、佐渡にお遷りになられ、そうなったからには、最早再び京に戻られることはないだろう、そういう行く末のことを全て見通されていたのではないか、と」

徳白尼の声が少し大きくなったようだった。

「順徳院様におかれましては、事が起きる前に、ご自分ができ得ることのすべてをやり遂げられた、という思いがあられたのではないかと、私は考えます」

「と言いますのは」

「武家が台頭する世にあって、天皇家や公家が本来どう振る舞うべきか、という規範を説かれました書物が、『禁秘抄』でありましょう。そして、武の力ではない、文を司る方々の教養である和歌がどうあるべきかをまとめられたのが、『八雲御抄』でありますことは、翁様には、釈迦に説法ではございますが、そうではござりませぬか」

芭蕉は、徳白尼の目を見据えて頷いた。

「ご自分が出来得る限りの事をなさって、それでも、世は成るがままに移り変わってしまいました。その強大な力の台頭を目の当たりにされるにつけ、順徳院様は、世を儚んだと同時に、仏教に於ける諦観のような境地に至られたことは、私とて容易に想い及ぶことでございます」

夕風が本堂に入ってきた。

蜩の声は止まない。

「ながらへて

たとえば末にかへるとも

憂きはこの世の都なりけり」

佐渡に渡られてすぐに詠まれたという順徳院の和歌を徳白尼がひいた。

「私のように解釈する方は少のうございましょうが、この和歌には、順徳院様の悟りが表れていると思われます。それは憂い、と申すよりは、やはり諦観に近いのでしょう。事実、順徳院様は、佐渡において仏教をよくなされました」

佐渡に配流になって間もなく、順徳院の母、修名門院より、正観世音菩薩像が贈られた。

その像を前に、連日のこと幾度も経を唱えられたことは後に伝えられるとおりである。

徳白尼は更に続けた。

「羽黒山に向かわれましたのは、ここが仏教のあらゆる宗派を受け入れている霊峰であるからでしょうし、また、かの蜂子皇子(崇峻天皇の第一皇子)が開山された天皇家縁の寺院だからでしょう。蜂子皇子は、かの聖徳太子の従兄弟にあたるお方でございます」

蜂子皇子は、父、崇峻天皇が蘇我馬子に暗殺されると、自らにも手が及ぶことを恐れ、大和を逃れたと伝えられている。

その蜂子皇子が辿り着いた場所が、羽黒山であった。

また、蜂子皇子は、羽黒山に来る前に佐渡島を訪れた、と云う。

「これは、私のただの想像ではございますが、順徳院様は、蜂子皇子の境遇に、ご自分の事を重ねられていたのではないでしょうか」

徳白尼は再び白湯をすすり、芭蕉もそれに倣った後、ようやく口を開いた。

「そのことです。陸奥には、多くの伝説がございます。歌枕同様、そのような伝説を訪ねることも私の旅の狙いでございまして、羽黒山別当(長官)に書状を送りましたのが、この度のご縁の始まりです」

徳白尼は少し微笑んだ。

「そうでございました。翁様は蜂子皇子のことにご興味を持たれた。有り難いことにござります」

「そうして文を重ねる内に、順徳院様の事を教えていただき、むしろ、その事のほうが、私の気がかりとなり、書物を探しまわった次第で」

「そのことも、有り難きことです」

そう言うと、徳白尼は手を合せ、話を続けた。

徳白尼が改めて礼を言ったのは、芭蕉が写して贈った、慈円の「愚管抄」のことであった。

「なんのなんの、あれは私が自らのために写した物で、ほんの一部に過ぎません」

辺りはすっかり暗くなってきた。

「順徳院様も、天皇家のお立場で、慈円様と同じようなことをお考えになっていたのではないか、と思うようになりました」

それがまるで、自分の回想であるかのように、徳白尼が言うのに、芭蕉が相槌を打った。

「私も同じように考えます。慈円と同じように、天皇家が守るべき伝統や文化を繋いでいくために、出来る限りのことを尽くされた。ただ、武の力に頼ることは望まれていなかったと思います。その点も慈円僧正と同じであったと」

徳白尼は、外に目をやりながら続けた。

「慈円様も、後鳥羽院様に何度も口添えされたことでしょう。されど結果として、事を止めることは誰にもできませんでした」

芭蕉は深く頷き、息を吐くように言う。

「順徳院におかれては、後鳥羽上皇の考えられることが、道理、ということになりましょうから、背くことはありえません。慈円は、摂関家のお立場から、ものの道理をお考えになられました。それは、朝廷と幕府は共に手を携えて永らえるべきということでした。されど、後鳥羽上皇のご理想は、本来あるべき天皇家に戻ることでした。それはげに気高いご理想であり、正しさが過ぎたとしても、誰が異を唱えることができましょうか」

徳白尼が静かにも力強く繋いだ。

「それは叶わぬことでした。天皇家は武家の支えを無くしては最早立ち行かない、末の世となっておりましたから。保元の乱を境に、武の力を無くして、世が治まらなくなったのですから」

芭蕉が白湯に手を伸ばした。暗に、その先を促したのだった。

「慈円様の示された通りでした。慈円様(嘉禄元年、一二二五年九月二十五日没)亡き後こそ、まさに末の世となりました。それを想いますと、承久が事(承久の乱)の大きさを改めて思わずにはいられないのです」

芭蕉が再び口を開いた。

「そのことです。北条氏との戦いを交えることなくして、後鳥羽上皇は、そのご理想を果たせなかったのでしょうか」

芭蕉は、一つため息をついて、続けた。

「あるいは、頼朝卿(源頼朝)がもう少し生き長らえていれば、行く末は変わったことにござりましょうか。未だに頼朝卿の死の実相は分かっておりませぬが」

徳白尼は、私見から話し始めた。

芭蕉は、重く頷く。

まったく同感、と言うように。

ここは出羽、羽黒山別院、紫苑院。

曾良は、本坊にいる。そうしてくれ、と芭蕉が願ったのである。

日記には記録しない密会であった。

時は元禄二年(一六八九年)、水無月(旧暦六月)は三日のこと。

別院の扉は開け放たれ、そこから光が入ってくるが、仄暗い。

蚊遣りの匂いが本堂を満たしていた。

「ところで、正厳の御宮(御所神社)には参られましたか」

「はい、おかげ様にて。徳白様からの文にあったご案内どおりにお尋ねしたところ、迷うことなく行き着きました」

徳白尼は目をつむって頷き、それ以上のことは尋ねなかった。

薄紫の袈裟に、ねずみ色の頭巾。

年齢は五十前に見えたが、本当はもっと上かも知れなかった。

「羽黒山におかれては、こちらではなく、黄金堂にお泊りになられたと伝え聞いております」

「順徳院様がことですか」

「さようです」

「徳白様の文で、このことを知った時には、大変驚きました」

芭蕉が言うのは、順徳院が佐渡を逃れて出羽に赴いたことについてである。

目をつむり、本当は無いだろう記憶を辿るように、徳白尼は話を進める。

「その当時、庄内は武藤氏が治める世。佐渡の守護代は、本間氏でありましたが、武藤氏と本間氏がどういう関係だったかははっきりしません。ただ、調べてみましたところ、家紋が同じ目結の紋にございました。つまるところ、両氏は元来、ご関係があったのやもしれません」

武藤氏は、苗字から考えれば、「藤」の字が示すとおり、頼朝が滅ぼした奥州藤原氏に仕えた氏族だと考えられる。

武藤氏は後に、大宝寺氏に苗字を改めるが、それは源頼朝に配慮してのことだろう。

奥州藤原氏は、陸奥の豪族として、朝廷と直接の交流もあったはずである。

その関係で、武藤氏は、そもそも間接的に朝廷に関係があったのかもしれない。

加えて徳白尼が着眼した目結紋。

武藤氏の家紋は「寄り懸かりの目結」という、独特な「目結紋」。

一方、佐渡本間氏は、「十六目結」。

目結紋は、近江源氏として名高い佐々木氏の家紋、すなわち両家ともに同じ流れを汲む家柄なのだ。

さらに、この目結紋を用いた氏族は、宇多天皇(第五十九代)の後裔であると言われているのである。

「順徳院様を佐渡にてお護りされたのが本間氏の方々。本間氏と源流が同じ武藤氏が庄内を守られたことは、偶然とは言え、何かのご因縁を感じずにはいられません」

もともと、天皇家と繋がりがあるということもあるが、忠誠を誓った源氏に取って代わった一地方武士、北条氏が起こした承久の乱に関しては、本間氏も武藤氏も、内心は快く思っていなかったとしても、不思議はない。

両氏が仮に、そのような心持ちで幕府を取り巻く情勢を見ていたとあらば、佐渡配流以降の順徳院にとっては、決して悪いことではなかったと、徳白尼は想像するのであった。

「承久の変」(承久の乱、承久三年、一二二一年)によって、配流された天皇家の人々は、入牢されたわけでも幽閉されたわけでもなかった。

つまり、遠所にあって、最低限の監視があったにせよ、総じて何不足無い生活をされたと想われる。

まして、その監視役を仰せつかった守護・地頭が天皇家と関係がある者であればなおのこと、帰洛(京の都に帰る)のことを除けば、大概の要求は許されたと見ていい。

「後鳥羽院様がことについては、私には想いも及びませんが、伝え聞く当時のご様子などからお察しするに、順徳院様におかれましては、大方身軽に、心安くお過ごしになられた、と想っております」

佐渡の人々は、当初、順徳院のことを「由緒ある高僧」と考えていたと云われている。

そのことから推察しても、佐渡においては配慮ある待遇であったのである。

それでも、時を経ず事の真実が島民の知られるところとなっていったことだろう。

しかし、佐渡には、順徳院にまつわる言い伝えにおいて、否定的なものは皆無と言っていい。

「民からすれば、天子様は天子様です。それは一介の守護代に過ぎない本間氏とて同様と言えましょう。つまりは、順徳院様がお望みとありますれば、どのようにもできたことでしょう。しかし、そうはなさいませんでした。幼き頃よりご聡明であられ、歴代の天皇の中でも、特別に気高くあられた順徳院様がことでありますから、成るがままにおまかせになられたのでしょう」

そこで、徳白尼は、一旦言葉を置き、茶碗の白湯を啜った。芭蕉にも勧める。

徳白尼は、順徳院の心境に思いを馳せる。

そのうちに、また続ける。

「私には、順徳院様は、承久の事が謀られた当初から、すべてを予想されていた、と思われてなりません」

「それは、どういうことでしょうか」

芭蕉は、少し考えた後に尋ねた。

「事が北条氏に有利に進むということです。そして、事実そうなった後に、佐渡にお遷りになられ、そうなったからには、最早再び京に戻られることはないだろう、そういう行く末のことを全て見通されていたのではないか、と」

徳白尼の声が少し大きくなったようだった。

「順徳院様におかれましては、事が起きる前に、ご自分ができ得ることのすべてをやり遂げられた、という思いがあられたのではないかと、私は考えます」

「と言いますのは」

「武家が台頭する世にあって、天皇家や公家が本来どう振る舞うべきか、という規範を説かれました書物が、『禁秘抄』でありましょう。そして、武の力ではない、文を司る方々の教養である和歌がどうあるべきかをまとめられたのが、『八雲御抄』でありますことは、翁様には、釈迦に説法ではございますが、そうではござりませぬか」

芭蕉は、徳白尼の目を見据えて頷いた。

「ご自分が出来得る限りの事をなさって、それでも、世は成るがままに移り変わってしまいました。その強大な力の台頭を目の当たりにされるにつけ、順徳院様は、世を儚んだと同時に、仏教に於ける諦観のような境地に至られたことは、私とて容易に想い及ぶことでございます」

夕風が本堂に入ってきた。

蜩の声は止まない。

「ながらへて

たとえば末にかへるとも

憂きはこの世の都なりけり」

佐渡に渡られてすぐに詠まれたという順徳院の和歌を徳白尼がひいた。

「私のように解釈する方は少のうございましょうが、この和歌には、順徳院様の悟りが表れていると思われます。それは憂い、と申すよりは、やはり諦観に近いのでしょう。事実、順徳院様は、佐渡において仏教をよくなされました」

佐渡に配流になって間もなく、順徳院の母、修名門院より、正観世音菩薩像が贈られた。

その像を前に、連日のこと幾度も経を唱えられたことは後に伝えられるとおりである。

徳白尼は更に続けた。

「羽黒山に向かわれましたのは、ここが仏教のあらゆる宗派を受け入れている霊峰であるからでしょうし、また、かの蜂子皇子(崇峻天皇の第一皇子)が開山された天皇家縁の寺院だからでしょう。蜂子皇子は、かの聖徳太子の従兄弟にあたるお方でございます」

蜂子皇子は、父、崇峻天皇が蘇我馬子に暗殺されると、自らにも手が及ぶことを恐れ、大和を逃れたと伝えられている。

その蜂子皇子が辿り着いた場所が、羽黒山であった。

また、蜂子皇子は、羽黒山に来る前に佐渡島を訪れた、と云う。

「これは、私のただの想像ではございますが、順徳院様は、蜂子皇子の境遇に、ご自分の事を重ねられていたのではないでしょうか」

徳白尼は再び白湯をすすり、芭蕉もそれに倣った後、ようやく口を開いた。

「そのことです。陸奥には、多くの伝説がございます。歌枕同様、そのような伝説を訪ねることも私の旅の狙いでございまして、羽黒山別当(長官)に書状を送りましたのが、この度のご縁の始まりです」

徳白尼は少し微笑んだ。

「そうでございました。翁様は蜂子皇子のことにご興味を持たれた。有り難いことにござります」

「そうして文を重ねる内に、順徳院様の事を教えていただき、むしろ、その事のほうが、私の気がかりとなり、書物を探しまわった次第で」

「そのことも、有り難きことです」

そう言うと、徳白尼は手を合せ、話を続けた。

徳白尼が改めて礼を言ったのは、芭蕉が写して贈った、慈円の「愚管抄」のことであった。

「なんのなんの、あれは私が自らのために写した物で、ほんの一部に過ぎません」

辺りはすっかり暗くなってきた。

「順徳院様も、天皇家のお立場で、慈円様と同じようなことをお考えになっていたのではないか、と思うようになりました」

それがまるで、自分の回想であるかのように、徳白尼が言うのに、芭蕉が相槌を打った。

「私も同じように考えます。慈円と同じように、天皇家が守るべき伝統や文化を繋いでいくために、出来る限りのことを尽くされた。ただ、武の力に頼ることは望まれていなかったと思います。その点も慈円僧正と同じであったと」

徳白尼は、外に目をやりながら続けた。

「慈円様も、後鳥羽院様に何度も口添えされたことでしょう。されど結果として、事を止めることは誰にもできませんでした」

芭蕉は深く頷き、息を吐くように言う。

「順徳院におかれては、後鳥羽上皇の考えられることが、道理、ということになりましょうから、背くことはありえません。慈円は、摂関家のお立場から、ものの道理をお考えになられました。それは、朝廷と幕府は共に手を携えて永らえるべきということでした。されど、後鳥羽上皇のご理想は、本来あるべき天皇家に戻ることでした。それはげに気高いご理想であり、正しさが過ぎたとしても、誰が異を唱えることができましょうか」

徳白尼が静かにも力強く繋いだ。

「それは叶わぬことでした。天皇家は武家の支えを無くしては最早立ち行かない、末の世となっておりましたから。保元の乱を境に、武の力を無くして、世が治まらなくなったのですから」

芭蕉が白湯に手を伸ばした。暗に、その先を促したのだった。

「慈円様の示された通りでした。慈円様(嘉禄元年、一二二五年九月二十五日没)亡き後こそ、まさに末の世となりました。それを想いますと、承久が事(承久の乱)の大きさを改めて思わずにはいられないのです」

芭蕉が再び口を開いた。

「そのことです。北条氏との戦いを交えることなくして、後鳥羽上皇は、そのご理想を果たせなかったのでしょうか」

芭蕉は、一つため息をついて、続けた。

「あるいは、頼朝卿(源頼朝)がもう少し生き長らえていれば、行く末は変わったことにござりましょうか。未だに頼朝卿の死の実相は分かっておりませぬが」

0

お気に入りに追加

13

あなたにおすすめの小説

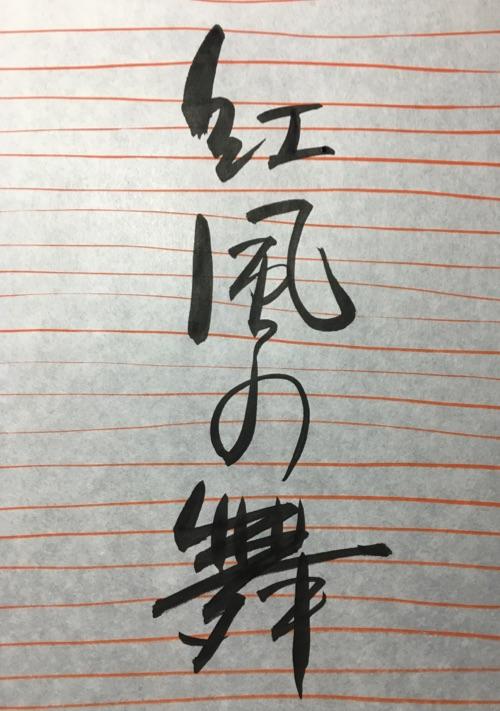

紅風の舞(べにかぜのまい)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

初代の櫓(しょだいのやぐら)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

山形県最上郡舟形町、東長沢には、「団十郎屋敷」なる場所がある。

その地には、「ここは初代市川団十郎の生誕地である」という言い伝えが残っている。

初代、市川團十郎の経歴は、「市川宗家代々」が伝えるとおりだが、ほかにも様々な説や言い伝えがあり、大変興味深い。

東長沢の伝説に端を発し、初代團十郎の諸説ある記録の断片を筆者なりに編み直した。

例えば、こんな初代市川團十郎の一生があったかもしれない。

if 大坂夏の陣 〜勝ってはならぬ闘い〜

かまぼこのもと

歴史・時代

1615年5月。

徳川家康の天下統一は最終局面に入っていた。

堅固な大坂城を無力化させ、内部崩壊を煽り、ほぼ勝利を手中に入れる……

豊臣家に味方する者はいない。

西国無双と呼ばれた立花宗茂も徳川家康の配下となった。

しかし、ほんの少しの違いにより戦局は全く違うものとなっていくのであった。

全5話……と思ってましたが、終わりそうにないので10話ほどになりそうなので、マルチバース豊臣家と別に連載することにしました。

辻のあやかし斬り夜四郎 呪われ侍事件帖

井田いづ

歴史・時代

旧題:夜珠あやかし手帖 ろくろくび

あなたのことを、首を長くしてお待ちしておりましたのに──。

+++

今も昔も世間には妖怪譚がありふれているように、この辻にもまた不思議な噂が立っていた。曰く、そこには辻斬りの妖がいるのだと──。

団子屋の娘たまはうっかり辻斬り現場を見てしまった晩から、おかしな事件に巻き込まれていく。

町娘たまと妖斬り夜四郎の妖退治譚、ここに開幕!

(二作目→ https://www.alphapolis.co.jp/novel/284186508/398634218)

出雲屋の客

笹目いく子

歴史・時代

短篇です。江戸堀留町の口入屋『出雲屋』は、乳母奉公と養子縁組ばかりを扱う風変わりな口入屋だった。子を失い、横暴な夫に命じられるまま乳母奉公の口を求めて店を訪れた佐和は、女店主の染から呉服商泉屋を紹介される。

店主の市衛門は妻を失い、乳飲み子の香奈を抱えて途方に暮れていた。泉屋で奉公をはじめた佐和は、市衛門を密かに慕うようになっていたが、粗暴な夫の太介は香奈の拐かしを企んでいた。

夫と離縁し、行き場をなくした佐和を、染は出雲屋に雇う。養子縁組の仕事を手伝いながら、佐和は自分の生きる道を少しずつ見つけて行くのだった。

いや、婿を選べって言われても。むしろ俺が立候補したいんだが。

SHO

歴史・時代

時は戦国末期。小田原北条氏が豊臣秀吉に敗れ、新たに徳川家康が関八州へ国替えとなった頃のお話。

伊豆国の離れ小島に、弥五郎という一人の身寄りのない少年がおりました。その少年は名刀ばかりを打つ事で有名な刀匠に拾われ、弟子として厳しく、それは厳しく、途轍もなく厳しく育てられました。

そんな少年も齢十五になりまして、師匠より独立するよう言い渡され、島を追い出されてしまいます。

さて、この先の少年の運命やいかに?

剣術、そして恋が融合した痛快エンタメ時代劇、今開幕にございます!

*この作品に出てくる人物は、一部実在した人物やエピソードをモチーフにしていますが、モチーフにしているだけで史実とは異なります。空想時代活劇ですから!

*この作品はノベルアップ+様に掲載中の、「いや、婿を選定しろって言われても。だが断る!」を改題、改稿を経たものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる