22 / 25

二一 合葬

しおりを挟む

(がっそう)

「カラカラカラカラ、パタン、パッタン」

「カラカラカラカラ、パタン、パッタン」

機織り機が二つ動いている。

佐佐は、もう一人前の織り子となった。

十八の娘盛り。

縁談の話も聞こえてきているが、本人にまだその気がないのだ。

小予(錦代)の一女である。

糠手子が亡くなった年の翌年に生まれた。

この年の春蚕も無事に終わり、例年になく、いい絹糸がとれた。

六〇九年、五月十五日、未の正刻(午後二時頃)であった。

眠気を誘うような、穏やかな昼下がりであった。

しかし、真剣な二人の仕事には、緊迫感さえ漂っている。

「誰ぞか、駆けてきます」

佐佐が手を止めて言った。

ただならぬ気配を感じたのである。

小屋に来たのは、佐佐の兄、津子であった。

「母様、大変にござります」

近頃は、養蚕の技術者として一目置かれるように成り、貫禄すら出てきた。

それゆえ自信に満ち、滅多に動じることなどない津子が、このように慌てていることからして、相当な大事であろう。

その声に漸く、小予も手を止めた。

「いかがした」

その母、小予は動じる風もない。

「大変な方がお見えになりました」

「ほう、どのように、大変なのじゃ」

「都より、厩戸皇子様が、馬にて」

小予の顔から微笑みが一瞬で消えた。

確かに大事である。

「なんと」

村長が応対しているが、すぐに長の一男を杉ノ目の城主に急使として走らせたという。

この後、その報せを受けた杉ノ目城主、一郎信高(太郎信行の一男)は、驚きを通り越して、誰よりも狼狽することになる。

「その厩戸皇子様が、錦代様という方を訪ねて来られた、とのことなのです」

二十年以上伏せてきたことが、遂に表に出る時が来たのだった。

津子は、母の本名はおろか、小手姫のことも知らない。

いまの杉ノ目の城主も同じだった。

何のゆかりもない、この堂平に、なにゆえ天皇とも深く関わりのある厩戸皇子が、騎馬にて来られるとは、全く理由が思いつかないのである。

小予は、覚悟を決めて立ち上がった。

厩戸皇子の一行は、麓の村長の邸の奥の間で、錦代を待っていた。

この局面で、錦代を先導できるものは居ない。

錦代が一人、奥の間の襖を開けて、中に進み出て、平伏した。

「お久しゅうございました」

「錦代様」

最初に声を掛けたのは、秦河勝である。

「河勝さまぁ、河勝様ですね」

錦代は我を忘れて、前に進み出た。

「お懐かしゅうございます。息災にて何よりです」

「姫様、まことに姫様ですのか。ご無事であられましたか」

河勝は、顔をくしゃくしゃにして、涙ながらに言う。

錦代も、首を横に振って、涙を流す。

信じられなかった。

再会するなどとは、夢にも思わなかったから。

「本当に、お懐かしゅうございます」

真っ白な頭髪、刻まれた皺。

その河勝の風貌が、全てを物語っている。

何もかもが、移り変わってしまったことを。

間もなく、厩戸皇子が漸く声を発した。

鼠色の木綿の衣に、同色の頭巾を被っている。

そこに座しているのは、かつての厩戸ではない。

一僧、聖徳である。

「錦代様、お目にかかるのは初めてでございます。何しろ、姫様が都を離れました折、我は、十二の幼きにて、話も聞かされておりませんでした。ちょうど、この子と同じような歳でした」

そう言うと、厩戸は、右側に控えている泊瀬王を指した。

「これは、我の次男にて、泊瀬の名代を継がせております」

泊瀬部の名代。

厩戸皇子には、第一皇子の山背大兄皇子とは別腹の第二皇子、泊瀬王が居られた。

この泊瀬王が、泊瀬部皇子、蜂岡皇子亡き後の、泊瀬部の名代を継承したのである。

なぜなら、泊瀬王の母親は、あの「山背の姫」であるのだ。

厩戸は続ける。

「今、私は、聖徳と名乗っております。錦代様の兄様と同じ、仏門に入っておりますゆえ。蜂岡様には、何度かお目にかかっております」

「恐れ多き、お言葉にございます」

錦代は、再び深々と伏した。

そして、体を起こすと、我に返り、訪ねた。

「どのような訳にて、この堂平へお越しになられたのでしょうか」

居住まいを正して、聖徳が答えた。

「小手姫様を移葬するために参りました」

それでも、錦代には、にわかに状況がつかめない。

「錦代様には、都の惨状を知るよしもございませんでしょう。このことを話すのは、長きに渡ることですので、いまは差し控えたいと思いますが、錦代様にはその必要もござりませんでしょう。ただ、一つ申し上げれば、泊瀬部皇子様亡き後の世は、もはや末の世と言わなければなりません。我は、当時の皇子様のお心を知りました。それゆえ、政を離れ、仏門に入ることに決めたのでございます。そして、法隆寺を創建したのです。これは、泊瀬部皇子様より後に、悲運の死を遂げられた方々の御霊のご供養のためにございます」

聖徳は、言葉を止め、ひとつ合掌した。

河勝、泊瀬王もそれに倣う。

聖徳は続ける。

「それは、泊瀬部皇子、我の父、穴穂部皇子、そして、押坂彦人大兄皇子の御霊ご供養のためにございます」

錦代は、再び伏した。

父の事が脳裏に戻った。

そして、考えないように心がけていた、父の死に、想いを馳せた。

「我は、この法隆寺に、泊瀬部皇子様と小手姫様を共にお迎え、ご法要し、その後に合葬したいと考えるのです。勝手な発案ですが、お許しを頂きたく、参上仕りました。お許しいただけないでしょうか」

「ううううう」

錦代は伏したまま、泣いていた。

まさに数えきれないほどの、様々な思いの詰まった涙であった。

このような、恐れ多くも、有り難きことが、本当にあるのだろうか、と。

この年、錦代は四十六歳である。

小手姫の享年に、あと一歳。

父に生かされ、母に導かれ、そして、この堂平に助けられて、一男一女を授かり、生きながらえている。

錦代の心を読みとったかのように、聖徳が続けた。

「我らは、祖先があるお蔭で生かされております。この地の民のお陰をもって、小手姫様は、弔われ、祀られていることと思いますが、どうか、そのご供養のお気持ちはそのままに、御遺骨を移葬させていただき、法隆寺にほど近い、新しき陵に、泊瀬部様の御遺骨と並べて合葬いたしたく、重ねてお願い申し上げます」

「ほんとうに、有難きことにございます」

錦代に異存があるはずもなかった。

法隆寺には、東院と西院がある。

東院は、通称「夢殿」と呼ばれる円堂で、これは、厩戸皇子の家族を祀った建物である。

そして、この東院円堂とまるで、対を成すようにあるのが西円堂である(西院とは別)。

聖徳は法隆寺創建当初、この西円堂に、泊瀬部皇子と小手姫を祀って、身近に供養したのである。

到着の翌朝、女神山山頂のお堂にて、聖徳は弥勒経を上げられた。

そして。読経後、巳の初刻(午前九時頃)には、堂平を発った。

石棺は、牛車に積まれて行った。

別れのはずだが、錦代に寂しさなどなかった。

それは、亡き母がきっと喜ばれていることを心に感じるからであった。

母には、これが念願であったろうと。

晴れがましい気持ちであった。

厩戸皇子が、堂平に来られたこともさることながら、亡き小手姫が、泊瀬部皇子妃であった、ということに、最も恐れおののいたのは、杉ノ目城主、一郎信高であった。

そのようなことが、都に知れ渡っては、どういうお咎めを受けるやも知れない。

幸い、石棺は都に戻った。

しかし、その子孫が残っている。

村人も一緒になって、このことへの対応が協議される。

そうして、考えられたのが、錦代自死の物語であった。

郷土誌「伊達郡誌」には、こう記される。

(前略)当国の人は己れの心に合わずとて一生夫を迎えず遂に大清水に身を投げて死せり是より花嫁の輿大清水の池の前を過くる事能わず。若し強て通らば必らず池中に引き入れらるると、(後略)

しかし、その実、小手姫「佐小」が堂平に養蚕を伝え、丸津、錦代「小予」が発展させ、その子らは「津子」、「佐佐」が受け継ぎ、子孫を繋いでいったことだろう。

このようにして、現、福島の女神山伝説は形成され、語り継がれていくのである。

厩戸の一行が、都に戻ったのは、五月二十七日(六〇九年)であった。

その翌日、法隆寺での盛大な法要の後、小手姫の石棺は、斑鳩陵(いわゆる藤ノ木古墳)に埋葬された。

すでに、泊瀬部皇子の遺骨ならびに副葬品は、倉梯陵(赤坂天王山古墳)から移葬されていた。

そして五月二十九日の朝、合葬の儀式が、聖徳によって執り行われた。

「カラカラカラカラ、パタン、パッタン」

「カラカラカラカラ、パタン、パッタン」

機織り機が二つ動いている。

佐佐は、もう一人前の織り子となった。

十八の娘盛り。

縁談の話も聞こえてきているが、本人にまだその気がないのだ。

小予(錦代)の一女である。

糠手子が亡くなった年の翌年に生まれた。

この年の春蚕も無事に終わり、例年になく、いい絹糸がとれた。

六〇九年、五月十五日、未の正刻(午後二時頃)であった。

眠気を誘うような、穏やかな昼下がりであった。

しかし、真剣な二人の仕事には、緊迫感さえ漂っている。

「誰ぞか、駆けてきます」

佐佐が手を止めて言った。

ただならぬ気配を感じたのである。

小屋に来たのは、佐佐の兄、津子であった。

「母様、大変にござります」

近頃は、養蚕の技術者として一目置かれるように成り、貫禄すら出てきた。

それゆえ自信に満ち、滅多に動じることなどない津子が、このように慌てていることからして、相当な大事であろう。

その声に漸く、小予も手を止めた。

「いかがした」

その母、小予は動じる風もない。

「大変な方がお見えになりました」

「ほう、どのように、大変なのじゃ」

「都より、厩戸皇子様が、馬にて」

小予の顔から微笑みが一瞬で消えた。

確かに大事である。

「なんと」

村長が応対しているが、すぐに長の一男を杉ノ目の城主に急使として走らせたという。

この後、その報せを受けた杉ノ目城主、一郎信高(太郎信行の一男)は、驚きを通り越して、誰よりも狼狽することになる。

「その厩戸皇子様が、錦代様という方を訪ねて来られた、とのことなのです」

二十年以上伏せてきたことが、遂に表に出る時が来たのだった。

津子は、母の本名はおろか、小手姫のことも知らない。

いまの杉ノ目の城主も同じだった。

何のゆかりもない、この堂平に、なにゆえ天皇とも深く関わりのある厩戸皇子が、騎馬にて来られるとは、全く理由が思いつかないのである。

小予は、覚悟を決めて立ち上がった。

厩戸皇子の一行は、麓の村長の邸の奥の間で、錦代を待っていた。

この局面で、錦代を先導できるものは居ない。

錦代が一人、奥の間の襖を開けて、中に進み出て、平伏した。

「お久しゅうございました」

「錦代様」

最初に声を掛けたのは、秦河勝である。

「河勝さまぁ、河勝様ですね」

錦代は我を忘れて、前に進み出た。

「お懐かしゅうございます。息災にて何よりです」

「姫様、まことに姫様ですのか。ご無事であられましたか」

河勝は、顔をくしゃくしゃにして、涙ながらに言う。

錦代も、首を横に振って、涙を流す。

信じられなかった。

再会するなどとは、夢にも思わなかったから。

「本当に、お懐かしゅうございます」

真っ白な頭髪、刻まれた皺。

その河勝の風貌が、全てを物語っている。

何もかもが、移り変わってしまったことを。

間もなく、厩戸皇子が漸く声を発した。

鼠色の木綿の衣に、同色の頭巾を被っている。

そこに座しているのは、かつての厩戸ではない。

一僧、聖徳である。

「錦代様、お目にかかるのは初めてでございます。何しろ、姫様が都を離れました折、我は、十二の幼きにて、話も聞かされておりませんでした。ちょうど、この子と同じような歳でした」

そう言うと、厩戸は、右側に控えている泊瀬王を指した。

「これは、我の次男にて、泊瀬の名代を継がせております」

泊瀬部の名代。

厩戸皇子には、第一皇子の山背大兄皇子とは別腹の第二皇子、泊瀬王が居られた。

この泊瀬王が、泊瀬部皇子、蜂岡皇子亡き後の、泊瀬部の名代を継承したのである。

なぜなら、泊瀬王の母親は、あの「山背の姫」であるのだ。

厩戸は続ける。

「今、私は、聖徳と名乗っております。錦代様の兄様と同じ、仏門に入っておりますゆえ。蜂岡様には、何度かお目にかかっております」

「恐れ多き、お言葉にございます」

錦代は、再び深々と伏した。

そして、体を起こすと、我に返り、訪ねた。

「どのような訳にて、この堂平へお越しになられたのでしょうか」

居住まいを正して、聖徳が答えた。

「小手姫様を移葬するために参りました」

それでも、錦代には、にわかに状況がつかめない。

「錦代様には、都の惨状を知るよしもございませんでしょう。このことを話すのは、長きに渡ることですので、いまは差し控えたいと思いますが、錦代様にはその必要もござりませんでしょう。ただ、一つ申し上げれば、泊瀬部皇子様亡き後の世は、もはや末の世と言わなければなりません。我は、当時の皇子様のお心を知りました。それゆえ、政を離れ、仏門に入ることに決めたのでございます。そして、法隆寺を創建したのです。これは、泊瀬部皇子様より後に、悲運の死を遂げられた方々の御霊のご供養のためにございます」

聖徳は、言葉を止め、ひとつ合掌した。

河勝、泊瀬王もそれに倣う。

聖徳は続ける。

「それは、泊瀬部皇子、我の父、穴穂部皇子、そして、押坂彦人大兄皇子の御霊ご供養のためにございます」

錦代は、再び伏した。

父の事が脳裏に戻った。

そして、考えないように心がけていた、父の死に、想いを馳せた。

「我は、この法隆寺に、泊瀬部皇子様と小手姫様を共にお迎え、ご法要し、その後に合葬したいと考えるのです。勝手な発案ですが、お許しを頂きたく、参上仕りました。お許しいただけないでしょうか」

「ううううう」

錦代は伏したまま、泣いていた。

まさに数えきれないほどの、様々な思いの詰まった涙であった。

このような、恐れ多くも、有り難きことが、本当にあるのだろうか、と。

この年、錦代は四十六歳である。

小手姫の享年に、あと一歳。

父に生かされ、母に導かれ、そして、この堂平に助けられて、一男一女を授かり、生きながらえている。

錦代の心を読みとったかのように、聖徳が続けた。

「我らは、祖先があるお蔭で生かされております。この地の民のお陰をもって、小手姫様は、弔われ、祀られていることと思いますが、どうか、そのご供養のお気持ちはそのままに、御遺骨を移葬させていただき、法隆寺にほど近い、新しき陵に、泊瀬部様の御遺骨と並べて合葬いたしたく、重ねてお願い申し上げます」

「ほんとうに、有難きことにございます」

錦代に異存があるはずもなかった。

法隆寺には、東院と西院がある。

東院は、通称「夢殿」と呼ばれる円堂で、これは、厩戸皇子の家族を祀った建物である。

そして、この東院円堂とまるで、対を成すようにあるのが西円堂である(西院とは別)。

聖徳は法隆寺創建当初、この西円堂に、泊瀬部皇子と小手姫を祀って、身近に供養したのである。

到着の翌朝、女神山山頂のお堂にて、聖徳は弥勒経を上げられた。

そして。読経後、巳の初刻(午前九時頃)には、堂平を発った。

石棺は、牛車に積まれて行った。

別れのはずだが、錦代に寂しさなどなかった。

それは、亡き母がきっと喜ばれていることを心に感じるからであった。

母には、これが念願であったろうと。

晴れがましい気持ちであった。

厩戸皇子が、堂平に来られたこともさることながら、亡き小手姫が、泊瀬部皇子妃であった、ということに、最も恐れおののいたのは、杉ノ目城主、一郎信高であった。

そのようなことが、都に知れ渡っては、どういうお咎めを受けるやも知れない。

幸い、石棺は都に戻った。

しかし、その子孫が残っている。

村人も一緒になって、このことへの対応が協議される。

そうして、考えられたのが、錦代自死の物語であった。

郷土誌「伊達郡誌」には、こう記される。

(前略)当国の人は己れの心に合わずとて一生夫を迎えず遂に大清水に身を投げて死せり是より花嫁の輿大清水の池の前を過くる事能わず。若し強て通らば必らず池中に引き入れらるると、(後略)

しかし、その実、小手姫「佐小」が堂平に養蚕を伝え、丸津、錦代「小予」が発展させ、その子らは「津子」、「佐佐」が受け継ぎ、子孫を繋いでいったことだろう。

このようにして、現、福島の女神山伝説は形成され、語り継がれていくのである。

厩戸の一行が、都に戻ったのは、五月二十七日(六〇九年)であった。

その翌日、法隆寺での盛大な法要の後、小手姫の石棺は、斑鳩陵(いわゆる藤ノ木古墳)に埋葬された。

すでに、泊瀬部皇子の遺骨ならびに副葬品は、倉梯陵(赤坂天王山古墳)から移葬されていた。

そして五月二十九日の朝、合葬の儀式が、聖徳によって執り行われた。

0

お気に入りに追加

5

あなたにおすすめの小説

第一機動部隊

桑名 裕輝

歴史・時代

突如アメリカ軍陸上攻撃機によって帝都が壊滅的損害を受けた後に宣戦布告を受けた大日本帝国。

祖国のため、そして愛する者のため大日本帝国の精鋭である第一機動部隊が米国太平洋艦隊重要拠点グアムを叩く。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

架空戦記 旭日旗の元に

葉山宗次郎

歴史・時代

国力で遙かに勝るアメリカを相手にするべく日本は様々な手を打ってきた。各地で善戦してきたが、国力の差の前には敗退を重ねる。

そして決戦と挑んだマリアナ沖海戦に敗北。日本は終わりかと思われた。

だが、それでも起死回生のチャンスを、日本を存続させるために男達は奮闘する。

カクヨムでも投稿しています

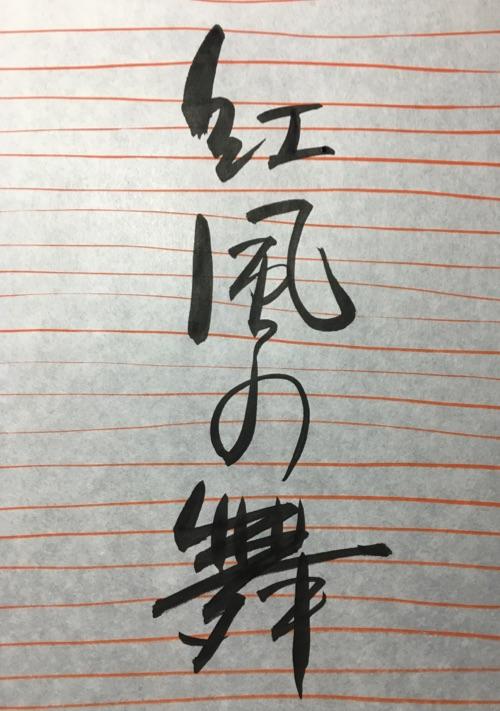

紅風の舞(べにかぜのまい)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる