17 / 25

十六 開山

しおりを挟む

(かいざん)

「サンケ、サンケ、ロッコンショウジョウ」

白装束に杖、足には藁沓。

藁沓が土を踏む音と、杖に付いた鉄の飾りがシャンシャンと立てる音が規則正しく続く。

「サンケ、サンケ、ロッコンショウジョウ」

津が先導する、蜂岡皇子ら修験の一行は、今朝暗い内に、南山への峰入りを始めた。

修験者は、峰入り後すぐに、死する。

すなわち、母胎に回帰するのである。

山頂にて、再生するまでに、このサンケの山念をひたすら唱えるのである。

擬死再生。

津らは、この行を繰り返してきた。

そのため、山肌は踏みつけられ、岩は削られ、道は成った。

まさに修験の道である。

この者らの中で、最も遅く生まれるのが、蜂岡皇子であった。

生涯の修験の始まりの一日である。

「サンケ、サンケ、ロッコンショウジョウ」

ちょうど、朝陽が上がって来る頃、彼らは山頂に着いた。

再生。

山の奥底から湧き上がり、足元から体を伝って頭に登り、発散し、天に上る。

そういう、痺れに似た感覚を、皇子は得ていた。

これが霊験というものか。

蜂岡皇子は、そう感じていた。

頂上に、皆で座し、東に空を見つめて待つ。

朝陽が上がってきた。

それは大地が奏でる荘厳な経のようであった。

「おおお」

皇子は無意識に唸り声を上げた。

津が立ち上がり、皆それに続く。

「ホウウオウー、ホウウオウー、ホウウオウー」

法螺が鳴る。

その音は、こだまして、遠くまで響き伝って行った。

雲海の向こうに、北山(鳥海山)の頂きが見える。

しばらくして、蜂岡皇子が呟いた。

「この山は静かである。あの荒れ狂う北山とは、対の神のようであろうなあ」

南山とは、北山(鳥海山)に対しての呼び名だった。

その南山とは、後の月山である。

怒れる火山、北山とは対照的に、静かなる南山。

まさに、太陽と月であった。

この南山を、秦の民は、霊山として崇め、その霊力を借りて、鍛冶を行うのである。

シャーマニズムである。

後の羽黒信仰は、この秦のシャーマニズムと、蜂岡皇子が信仰した弥勒経が合わさって成立した。

「そう、北山が陽であるなら、この南山は、陰。すなわち月であろう」

月山。

この時から、修験者たちは、この山をそう呼ぶようになった。

五八六年、閏五月十五日(新暦七月九日)のことであった。

翌朝、蜂岡皇子が、津に願って、稲田の開墾地を見て回った。

「このように、徐々に、下へ下へと開墾を進めております。木を切り、その根を掘り起こすには、鉄器が欠かせないのです」

「ここまで、よくやってこられました」

皇子は感心しきりであった。

午前の間、里をぐるりと回り、再び、丘の上の修験道場に戻った。

「津殿、折り入って頼みたいことあるのです」

「はは、何なりと」

「余がこの地に参ったのは、この蝦夷の国にて、第一の仏教信仰の所を開くためであります」

「それは承知しております」

「しかし、正直を申して、どのようにすれば良いのか、昨日まではわかりませんでした。ところが」

「と申しますと」

「昨晩、夢に見たのです。余がどこか洞穴にて、来る日も来る日も、経を唱える、その有様を、夢に見たのです。それは海にほど近い、洞穴でした。これも、あるいは南山の霊験が成せる業ではありませんか」

「なるほど、そういうこともございましょう。蜂岡様も、初瀬部皇子様よりお聞き及びかと存じますが、豊前の彦山(現、福岡県田川郡添田町の英彦山)の四十九窟の行場)は、倭国に初めて仏教が伝わった地でありますが、そこにある洞窟も修験場であったのでございます。蜂岡様の夢に見た修験の有り様は、まさにその彦山の修験場の如しです。霊山、月山、そして黒山の麓の洞窟とは、そのことの徴にございましょう、山の神は、まさに蜂岡様に、そのことをお示しになられたのでございましょう。是非、そのようになさってください。我らがお支え申し上げます」

この蜂岡皇子の願いを受け、津ら、黒山の修験者八人が修験にふさわしい洞窟を探し求めた。

皇子の夢のごとく、海に臨む辺り一帯をである。

探索は、凡そ十日間に及んだ。

そうして探し出したのが、由良の浜に近い洞穴であった。

この洞穴は、後に「権現穴」と称されるようになった。

あの八乙女伝説に残る権現穴である。

権現穴を探し当てたのは、呉藍の収穫期の直前であったが、ここで、事件が起こった。

修験場に、十左という村人が駆け込んできた。

卯の刻頃(午前六時頃)であった。

十左は、村の農事を取仕切る、いわば長であった。

「津様、大変でごぜえます」

「おお、十左殿、この朝早くに、いかがした」

「かがあ(妻)が、昨晩から高い熱で、息子も。それだげじゃねえ、他の村人も十人ばがり、おんなず(同じ)熱で」

一昨日ぐらいから、発熱した者が出て、二日経っても一向に下がらない、と言うのであった。

村の巫女に頼んで拝んだりしている、という。

「そうであったか、すぐに参る」

津には、皇子も同行した。

はたして、家々を回ってみると、皆同じような症状であることは分かったが、それは、これまでに見たこともないものであった。

「流行病の類であれば、咳や嘔吐などの症状が出るはずだが、熱だけである」

総じて言えば、そういうことになるが、では何の病だろうか。

「因果である」

皇子が呟いた。

「同じ病状であるということは、同じ因があるはずであろう」

そこで、病にかかった者の体を全て調べることになった。

そうして、分かったことがあった。

共通点。

それは、皆、足の下部の方に、黒い小さな穴があること、であった。

推察としては、何か小さな虫のようなモノに刺されたのではないか、ということである。

それは、まさに的中であった。

ツツガムシ。

もちろん、その当時、ツツガムシについて分かっていたわけではない。

ツツガムシは、ダニの一種で、山形県、秋田県、新潟県で夏によく発生した。

このツツガムシが媒介する、リケッチアという菌によって、「ツツガムシ症」は発症し、発病すると死に至ることが多い。

現在でも、この菌のワクチンがないので、発生が確認されたら、ダニの付着を防ぐしか方法がない。

さらに、聞き取ると、皆共通して、十日ほど前に、河(最上川)に行っていた。

川魚を捕りにである。

それでも、女たちが河の中に入ったわけではなかった。

「すると、河原であるか」

河原で何らかの虫に刺されたことが原因、と村人は断定した。

とにかく、これ以上の被害を避けるために河には近づかないことを決め、村人たちは散会した。

しかし、そう断じたところで、病にかかった者たちが快復するわけではなかった。

三日経っても、熱は下がらない。

一人死に、二人死に。

最終的に、発熱した者は、全員助からなかったのである。

都合、十二人であった。

村人は恐れおののき、同時に悲しみに暮れた。

稲田や、蚕、呉藍と、これからと言う時に、と。

その中にあって、蜂岡皇子の落胆は、特に酷かった。

自分が、この地に来て直後の惨事であるから、無理もなかろう。

亡骸は、修験者と村人が総出で、南山山頂に運ばれた。

風葬である。

家々の者たちは、呉藍の収穫の合間を縫って数日置きに南山に登頂し、死者を見送る。

これは、遺体が風化し、骨に変わるまで続けられた。

蜂岡皇子も、これに同行し、それ以外は修験場に籠もって読経の日々であった。

村最初の呉藍の収穫が終わる頃、蜂岡皇子は津に問うた。

「河原の草原を全て焼き払ってはいかがであろうか」

村人の食料の源である、魚を食せないことは、ある意味、死活問題である。

これから冬を迎えるに際して、干し魚なども蓄えないといけないのである。

「それは良きお考えにございます。早速に村人らに話しましょう」

こうして、この翌日に、野焼きが実行された。

蜂岡皇子は発案したこととは言え、皆の不安は消えなかった。

誰も河には近づこうとはしない。

皇子はさらなる提案をする。

「藁沓を、村人に持たせたらいかがであろう」

といっても、稲藁がなかった。

そこで砂潟に生える葦が使われた。

これで、ようやく村人は河に行けるようになったのである。

疑心暗鬼は払拭されなかったが、魚も暮らしには不可欠である。村人らは徐々に河の漁に戻っていった。

この成果は、翌年から確実に出たのであった。

今に伝わる出羽三山神社の松例祭は、この野焼きが起源とされる。

弔いの日々は続いていたが、皇子は遂に決断した。

権現穴に入るのである。

立秋から八日後の、六月二十四日であった。

皇子は、津らに一つの願い事をして入窟した。

供養堂の建立である。

それはほんの小規模な御堂であった。

この時建立された村人供養のための御堂が、羽黒山信仰の礎となった。

そして、それが、後の羽黒権現社となる。

神仏習合の社である。

それは、秦氏の山岳修験と、蜂岡皇子の弥勒信仰が融合した神の社であった。

「供養堂建立の事は、お任せください」

「頼みましたぞ。これで、思い残すこと無く入窟できます」

皇子は続けた。

「余はまだ修行が足りない。弥勒経すら未だ完読していない。余は、この地を終の棲家とするために北行して参った。この蝦夷の国に新しい信仰の地を開くために」

津が答えて言った。

「ご案じなされますことはございません。我らはその皇子のご決意に賛同いたし、この黒山にお迎えしたのでございます。事の経緯は、河勝(秦河勝)様より、全て聞き及んでおります。蜂岡様は選ばれしお方である、と河勝様は良く申しておりました。初瀬部皇子様が事は、本当に悔やまれることでした。しかし、我、いや我らは皆、蜂岡様をどこまでもお支えいたします」

「有り難い、有難きことよ」

蜂岡皇子の目には、いつしか涙が光っていた。

この翌年以降、ツツガムシ病はパタッと止んだと云う。

このことがあって、村人は蜂岡皇子をただならぬ御方と見るようになっていった。

もともと、黒山の里の村人たちとって、秦の民は別格の存在であった。

津ら秦の民は、確かに前触れもなく南山の麓にやってきた。

しかし彼らは、未開の地にやってきて、土着の者たちを侵略したのではなかった。

開拓し、技術を伝授したのである。

そして、秦の民は、村人にとってのシャーマン(巫師・祈祷師)ともなっていた。

得体の知れない病に対して、秦津らは祈祷し、お祓いをして助けた。

時に大陸渡来の薬なども使って。

この十三年の間、秦の民はそうして村人を救ってきたという実績がすでにあったのだ。

その秦の民が支え従う蜂岡皇子を、村の民が神格視しないほうが無理であった。

これらを言い渡した後、蜂岡皇子は、権現穴に入られたのである。

弥勒経の経典の書写だけを携えて。

陽のある内は、由良の浜辺で経典を読み、夜は洞窟に入り、瞑想する日々である。

食べることも、飲むことも忘れて。

秦の者たちが時々密かに、菜っ葉や小魚の干物、湧水を運び権現穴の入り口に置いてくるが、それも口にしたかどうか定かではなかった。

とにかく、どんなに案じても、皇子の命令である「余が帰るまでは、洞窟に入ってはならぬ」を守るしか無いのである。

そして、この間に、御堂は村人の助力を得て、建立されていった。

実際、御堂が建った後も、蜂岡皇子は戻らなかった。

皇子が戻ったのは、実に五十日後の七月二十一日であった。

白露を過ぎていた。

戻られた皇子はまるで別人であった。

面長で色白、目は細く切れ長の、あのかつてのお姿ではなかった。

ブヨやアブなどの毒虫に刺されたであろう顔は赤黒く腫れ上がり、痩せたことで、眼球が突き出し、常に見開かれているようであった。

この時の形相が、現在残る御尊影に投影された。

蜂岡皇子はこの五十一日間の荒行で、蜂岡におられる頃から読まれていた、弥勒経を読破し、全てを理解した。

「ただいま、戻った」

土色に変わり果てた顔に、目だけが異様なほどに見開かれ、力づくよく威光を放っていた。

「蜂岡様」

津は駆け寄った。

「供養堂へ案内してくだされ」

「ははあ」

皇子は、一尺四方の四角い溶岩石を一つ持ち帰った。

これは、入窟後、すぐに洞窟内で探したものであると言った。

その石は、時に座となり、休むときは枕に、浜辺で経を読むときには、経本台となった。

すなわち、洞窟修行の間中、皇子が常に行動をともにした石だった。

供養堂に入られると、皇子は、それを奥の中央に据え、そこに経本を置くと、直ちに弥勒下生経を転読された。

津ら修験者たちは、皇子の後ろに並んで座し、経を聞いた。

皆、涅槃に立ち会う弟子たちのように、涙を流した、と云う。

読経後、皇子は振り向き、報じた。

「今、我は、五十回目の死から、生まれ変わった。これより、蜂俊となる」

そう言い終わると、そのまま横に倒れられた。

この時から、蜂岡皇子は自らを「蜂俊」と号したのである。

五八六年八月十五日。

これが、霊峰、秦黒山(羽黒山)の、開山であった。

堂平では、最初の秋蚕が、収繭を迎えていた。

「サンケ、サンケ、ロッコンショウジョウ」

白装束に杖、足には藁沓。

藁沓が土を踏む音と、杖に付いた鉄の飾りがシャンシャンと立てる音が規則正しく続く。

「サンケ、サンケ、ロッコンショウジョウ」

津が先導する、蜂岡皇子ら修験の一行は、今朝暗い内に、南山への峰入りを始めた。

修験者は、峰入り後すぐに、死する。

すなわち、母胎に回帰するのである。

山頂にて、再生するまでに、このサンケの山念をひたすら唱えるのである。

擬死再生。

津らは、この行を繰り返してきた。

そのため、山肌は踏みつけられ、岩は削られ、道は成った。

まさに修験の道である。

この者らの中で、最も遅く生まれるのが、蜂岡皇子であった。

生涯の修験の始まりの一日である。

「サンケ、サンケ、ロッコンショウジョウ」

ちょうど、朝陽が上がって来る頃、彼らは山頂に着いた。

再生。

山の奥底から湧き上がり、足元から体を伝って頭に登り、発散し、天に上る。

そういう、痺れに似た感覚を、皇子は得ていた。

これが霊験というものか。

蜂岡皇子は、そう感じていた。

頂上に、皆で座し、東に空を見つめて待つ。

朝陽が上がってきた。

それは大地が奏でる荘厳な経のようであった。

「おおお」

皇子は無意識に唸り声を上げた。

津が立ち上がり、皆それに続く。

「ホウウオウー、ホウウオウー、ホウウオウー」

法螺が鳴る。

その音は、こだまして、遠くまで響き伝って行った。

雲海の向こうに、北山(鳥海山)の頂きが見える。

しばらくして、蜂岡皇子が呟いた。

「この山は静かである。あの荒れ狂う北山とは、対の神のようであろうなあ」

南山とは、北山(鳥海山)に対しての呼び名だった。

その南山とは、後の月山である。

怒れる火山、北山とは対照的に、静かなる南山。

まさに、太陽と月であった。

この南山を、秦の民は、霊山として崇め、その霊力を借りて、鍛冶を行うのである。

シャーマニズムである。

後の羽黒信仰は、この秦のシャーマニズムと、蜂岡皇子が信仰した弥勒経が合わさって成立した。

「そう、北山が陽であるなら、この南山は、陰。すなわち月であろう」

月山。

この時から、修験者たちは、この山をそう呼ぶようになった。

五八六年、閏五月十五日(新暦七月九日)のことであった。

翌朝、蜂岡皇子が、津に願って、稲田の開墾地を見て回った。

「このように、徐々に、下へ下へと開墾を進めております。木を切り、その根を掘り起こすには、鉄器が欠かせないのです」

「ここまで、よくやってこられました」

皇子は感心しきりであった。

午前の間、里をぐるりと回り、再び、丘の上の修験道場に戻った。

「津殿、折り入って頼みたいことあるのです」

「はは、何なりと」

「余がこの地に参ったのは、この蝦夷の国にて、第一の仏教信仰の所を開くためであります」

「それは承知しております」

「しかし、正直を申して、どのようにすれば良いのか、昨日まではわかりませんでした。ところが」

「と申しますと」

「昨晩、夢に見たのです。余がどこか洞穴にて、来る日も来る日も、経を唱える、その有様を、夢に見たのです。それは海にほど近い、洞穴でした。これも、あるいは南山の霊験が成せる業ではありませんか」

「なるほど、そういうこともございましょう。蜂岡様も、初瀬部皇子様よりお聞き及びかと存じますが、豊前の彦山(現、福岡県田川郡添田町の英彦山)の四十九窟の行場)は、倭国に初めて仏教が伝わった地でありますが、そこにある洞窟も修験場であったのでございます。蜂岡様の夢に見た修験の有り様は、まさにその彦山の修験場の如しです。霊山、月山、そして黒山の麓の洞窟とは、そのことの徴にございましょう、山の神は、まさに蜂岡様に、そのことをお示しになられたのでございましょう。是非、そのようになさってください。我らがお支え申し上げます」

この蜂岡皇子の願いを受け、津ら、黒山の修験者八人が修験にふさわしい洞窟を探し求めた。

皇子の夢のごとく、海に臨む辺り一帯をである。

探索は、凡そ十日間に及んだ。

そうして探し出したのが、由良の浜に近い洞穴であった。

この洞穴は、後に「権現穴」と称されるようになった。

あの八乙女伝説に残る権現穴である。

権現穴を探し当てたのは、呉藍の収穫期の直前であったが、ここで、事件が起こった。

修験場に、十左という村人が駆け込んできた。

卯の刻頃(午前六時頃)であった。

十左は、村の農事を取仕切る、いわば長であった。

「津様、大変でごぜえます」

「おお、十左殿、この朝早くに、いかがした」

「かがあ(妻)が、昨晩から高い熱で、息子も。それだげじゃねえ、他の村人も十人ばがり、おんなず(同じ)熱で」

一昨日ぐらいから、発熱した者が出て、二日経っても一向に下がらない、と言うのであった。

村の巫女に頼んで拝んだりしている、という。

「そうであったか、すぐに参る」

津には、皇子も同行した。

はたして、家々を回ってみると、皆同じような症状であることは分かったが、それは、これまでに見たこともないものであった。

「流行病の類であれば、咳や嘔吐などの症状が出るはずだが、熱だけである」

総じて言えば、そういうことになるが、では何の病だろうか。

「因果である」

皇子が呟いた。

「同じ病状であるということは、同じ因があるはずであろう」

そこで、病にかかった者の体を全て調べることになった。

そうして、分かったことがあった。

共通点。

それは、皆、足の下部の方に、黒い小さな穴があること、であった。

推察としては、何か小さな虫のようなモノに刺されたのではないか、ということである。

それは、まさに的中であった。

ツツガムシ。

もちろん、その当時、ツツガムシについて分かっていたわけではない。

ツツガムシは、ダニの一種で、山形県、秋田県、新潟県で夏によく発生した。

このツツガムシが媒介する、リケッチアという菌によって、「ツツガムシ症」は発症し、発病すると死に至ることが多い。

現在でも、この菌のワクチンがないので、発生が確認されたら、ダニの付着を防ぐしか方法がない。

さらに、聞き取ると、皆共通して、十日ほど前に、河(最上川)に行っていた。

川魚を捕りにである。

それでも、女たちが河の中に入ったわけではなかった。

「すると、河原であるか」

河原で何らかの虫に刺されたことが原因、と村人は断定した。

とにかく、これ以上の被害を避けるために河には近づかないことを決め、村人たちは散会した。

しかし、そう断じたところで、病にかかった者たちが快復するわけではなかった。

三日経っても、熱は下がらない。

一人死に、二人死に。

最終的に、発熱した者は、全員助からなかったのである。

都合、十二人であった。

村人は恐れおののき、同時に悲しみに暮れた。

稲田や、蚕、呉藍と、これからと言う時に、と。

その中にあって、蜂岡皇子の落胆は、特に酷かった。

自分が、この地に来て直後の惨事であるから、無理もなかろう。

亡骸は、修験者と村人が総出で、南山山頂に運ばれた。

風葬である。

家々の者たちは、呉藍の収穫の合間を縫って数日置きに南山に登頂し、死者を見送る。

これは、遺体が風化し、骨に変わるまで続けられた。

蜂岡皇子も、これに同行し、それ以外は修験場に籠もって読経の日々であった。

村最初の呉藍の収穫が終わる頃、蜂岡皇子は津に問うた。

「河原の草原を全て焼き払ってはいかがであろうか」

村人の食料の源である、魚を食せないことは、ある意味、死活問題である。

これから冬を迎えるに際して、干し魚なども蓄えないといけないのである。

「それは良きお考えにございます。早速に村人らに話しましょう」

こうして、この翌日に、野焼きが実行された。

蜂岡皇子は発案したこととは言え、皆の不安は消えなかった。

誰も河には近づこうとはしない。

皇子はさらなる提案をする。

「藁沓を、村人に持たせたらいかがであろう」

といっても、稲藁がなかった。

そこで砂潟に生える葦が使われた。

これで、ようやく村人は河に行けるようになったのである。

疑心暗鬼は払拭されなかったが、魚も暮らしには不可欠である。村人らは徐々に河の漁に戻っていった。

この成果は、翌年から確実に出たのであった。

今に伝わる出羽三山神社の松例祭は、この野焼きが起源とされる。

弔いの日々は続いていたが、皇子は遂に決断した。

権現穴に入るのである。

立秋から八日後の、六月二十四日であった。

皇子は、津らに一つの願い事をして入窟した。

供養堂の建立である。

それはほんの小規模な御堂であった。

この時建立された村人供養のための御堂が、羽黒山信仰の礎となった。

そして、それが、後の羽黒権現社となる。

神仏習合の社である。

それは、秦氏の山岳修験と、蜂岡皇子の弥勒信仰が融合した神の社であった。

「供養堂建立の事は、お任せください」

「頼みましたぞ。これで、思い残すこと無く入窟できます」

皇子は続けた。

「余はまだ修行が足りない。弥勒経すら未だ完読していない。余は、この地を終の棲家とするために北行して参った。この蝦夷の国に新しい信仰の地を開くために」

津が答えて言った。

「ご案じなされますことはございません。我らはその皇子のご決意に賛同いたし、この黒山にお迎えしたのでございます。事の経緯は、河勝(秦河勝)様より、全て聞き及んでおります。蜂岡様は選ばれしお方である、と河勝様は良く申しておりました。初瀬部皇子様が事は、本当に悔やまれることでした。しかし、我、いや我らは皆、蜂岡様をどこまでもお支えいたします」

「有り難い、有難きことよ」

蜂岡皇子の目には、いつしか涙が光っていた。

この翌年以降、ツツガムシ病はパタッと止んだと云う。

このことがあって、村人は蜂岡皇子をただならぬ御方と見るようになっていった。

もともと、黒山の里の村人たちとって、秦の民は別格の存在であった。

津ら秦の民は、確かに前触れもなく南山の麓にやってきた。

しかし彼らは、未開の地にやってきて、土着の者たちを侵略したのではなかった。

開拓し、技術を伝授したのである。

そして、秦の民は、村人にとってのシャーマン(巫師・祈祷師)ともなっていた。

得体の知れない病に対して、秦津らは祈祷し、お祓いをして助けた。

時に大陸渡来の薬なども使って。

この十三年の間、秦の民はそうして村人を救ってきたという実績がすでにあったのだ。

その秦の民が支え従う蜂岡皇子を、村の民が神格視しないほうが無理であった。

これらを言い渡した後、蜂岡皇子は、権現穴に入られたのである。

弥勒経の経典の書写だけを携えて。

陽のある内は、由良の浜辺で経典を読み、夜は洞窟に入り、瞑想する日々である。

食べることも、飲むことも忘れて。

秦の者たちが時々密かに、菜っ葉や小魚の干物、湧水を運び権現穴の入り口に置いてくるが、それも口にしたかどうか定かではなかった。

とにかく、どんなに案じても、皇子の命令である「余が帰るまでは、洞窟に入ってはならぬ」を守るしか無いのである。

そして、この間に、御堂は村人の助力を得て、建立されていった。

実際、御堂が建った後も、蜂岡皇子は戻らなかった。

皇子が戻ったのは、実に五十日後の七月二十一日であった。

白露を過ぎていた。

戻られた皇子はまるで別人であった。

面長で色白、目は細く切れ長の、あのかつてのお姿ではなかった。

ブヨやアブなどの毒虫に刺されたであろう顔は赤黒く腫れ上がり、痩せたことで、眼球が突き出し、常に見開かれているようであった。

この時の形相が、現在残る御尊影に投影された。

蜂岡皇子はこの五十一日間の荒行で、蜂岡におられる頃から読まれていた、弥勒経を読破し、全てを理解した。

「ただいま、戻った」

土色に変わり果てた顔に、目だけが異様なほどに見開かれ、力づくよく威光を放っていた。

「蜂岡様」

津は駆け寄った。

「供養堂へ案内してくだされ」

「ははあ」

皇子は、一尺四方の四角い溶岩石を一つ持ち帰った。

これは、入窟後、すぐに洞窟内で探したものであると言った。

その石は、時に座となり、休むときは枕に、浜辺で経を読むときには、経本台となった。

すなわち、洞窟修行の間中、皇子が常に行動をともにした石だった。

供養堂に入られると、皇子は、それを奥の中央に据え、そこに経本を置くと、直ちに弥勒下生経を転読された。

津ら修験者たちは、皇子の後ろに並んで座し、経を聞いた。

皆、涅槃に立ち会う弟子たちのように、涙を流した、と云う。

読経後、皇子は振り向き、報じた。

「今、我は、五十回目の死から、生まれ変わった。これより、蜂俊となる」

そう言い終わると、そのまま横に倒れられた。

この時から、蜂岡皇子は自らを「蜂俊」と号したのである。

五八六年八月十五日。

これが、霊峰、秦黒山(羽黒山)の、開山であった。

堂平では、最初の秋蚕が、収繭を迎えていた。

0

お気に入りに追加

5

あなたにおすすめの小説

第一機動部隊

桑名 裕輝

歴史・時代

突如アメリカ軍陸上攻撃機によって帝都が壊滅的損害を受けた後に宣戦布告を受けた大日本帝国。

祖国のため、そして愛する者のため大日本帝国の精鋭である第一機動部隊が米国太平洋艦隊重要拠点グアムを叩く。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

架空戦記 旭日旗の元に

葉山宗次郎

歴史・時代

国力で遙かに勝るアメリカを相手にするべく日本は様々な手を打ってきた。各地で善戦してきたが、国力の差の前には敗退を重ねる。

そして決戦と挑んだマリアナ沖海戦に敗北。日本は終わりかと思われた。

だが、それでも起死回生のチャンスを、日本を存続させるために男達は奮闘する。

カクヨムでも投稿しています

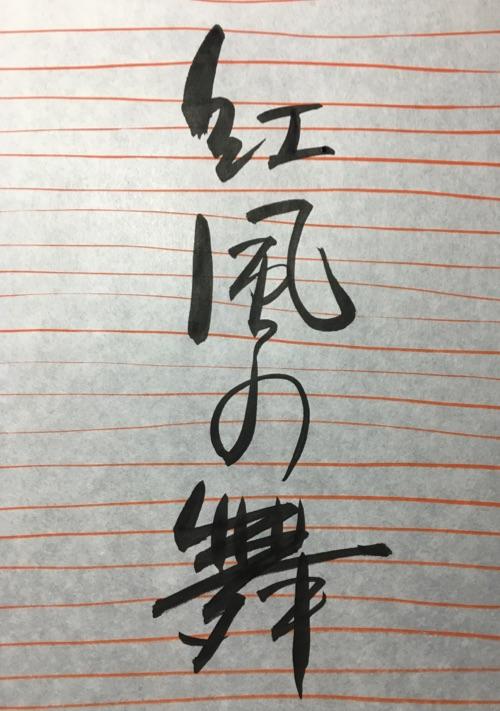

紅風の舞(べにかぜのまい)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる