お気に入りに追加

5

あなたにおすすめの小説

第一機動部隊

桑名 裕輝

歴史・時代

突如アメリカ軍陸上攻撃機によって帝都が壊滅的損害を受けた後に宣戦布告を受けた大日本帝国。

祖国のため、そして愛する者のため大日本帝国の精鋭である第一機動部隊が米国太平洋艦隊重要拠点グアムを叩く。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

架空戦記 旭日旗の元に

葉山宗次郎

歴史・時代

国力で遙かに勝るアメリカを相手にするべく日本は様々な手を打ってきた。各地で善戦してきたが、国力の差の前には敗退を重ねる。

そして決戦と挑んだマリアナ沖海戦に敗北。日本は終わりかと思われた。

だが、それでも起死回生のチャンスを、日本を存続させるために男達は奮闘する。

カクヨムでも投稿しています

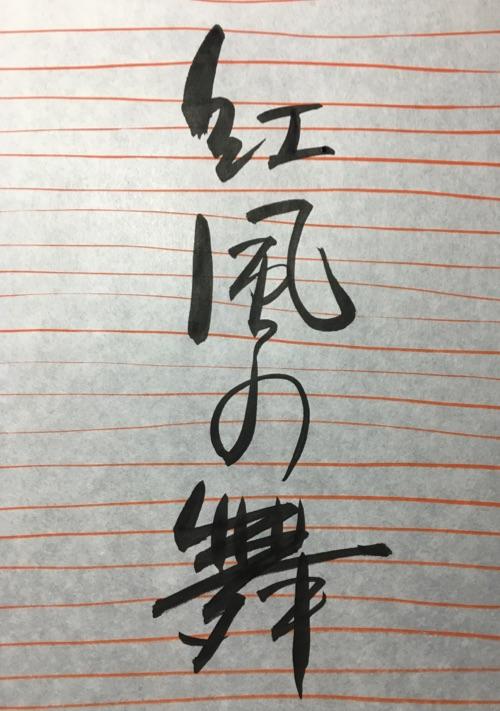

紅風の舞(べにかぜのまい)

沢亘里 魚尾

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる