34 / 39

第四章「集結する忍者」

第六話「手柄」

しおりを挟む

その日の朝、文蔵は同心の詰所で新入りらしく先輩達のために湯を沸かしていたりしたのだが、全員が揃った頃に内与力の諏訪が現れた。何事かと居ずまいを正す一同を一瞥した諏訪は粟口を近くに呼び寄せ、皆の前で粟口の功績を述べ始めた。

「粟口よ。よくぞ一万両にも及ぶ不正を暴いたものだ。お奉行様も喜んでいるぞ。上様にもこの件、しかと報告するとの事だ」

「ははっ」

諏訪から称賛の言と、金子を受け取る粟口を見て、文蔵達は一体何事かと訝しんだ。

諏訪によると、粟口は江戸でも有数の材木問屋である真砂屋の着服を暴いたのだという。何でも、将軍の命により新田開発が奨励されているが、下総での開拓で真砂屋は材木の卸しだけでなく人足の紹介など、様々な分野で幕府から仕事を請け負っていたそうだ。だが、真砂屋は幕府に対して過大に費用を報告し、逆に人足には給金を安く支払い、木材等の資材も規定より安物を卸して差額を着服していたのだという。

それを見事暴いたのが粟口なのである。

粟口は丹念に資料をあたり、証拠を突きつけられた真砂屋の主人は観念し、自ら町奉行所まで出頭してきたのである。

素直に罪を認めたのは殊勝な心掛けであるとして遠島などの刑は科されなかったが、代わりにそれまで着服してきた一万両の返還のみならずかなりの科料を支払う事になったのであった。新田開発の遅れはあるものの、ある意味幕府は得をしているとも言える科料であったそうな。

これを聞いた文蔵は、粟口の捜査能力に舌を巻いた。文蔵は蝮の善衛門一家の協力を得ているので荒くれ者の情報を得るのには長けているが、今回粟口が解決したような細かい金絡みの捜査はさっぱりである。何しろ読み書きに疎いのであるからどうしようもない。

粟口は態度が荒っぽいため表面上荒事を得意とする同心に見えるが、実のところかなり繊細な調べ事も得意としているのであった。

諏訪はしばらく粟口の功績を褒め称え、他の同心達も見習って励む様に訓示を垂れて立ち去った。

残された同心達は皆で粟口を囲み、流石は筆頭同心と誉めそやした。確かに単身の調査で大商人の悪事を暴くなど、普通の同心には出来やしないだろう。大きな悪事を企む者ほど、それを隠すのにも長けているはずなのだ。ひっ捕らえて拷問にかけて自白させたならばまだしも、動かぬ証拠を揃えて屈服させるなど、卓越した調査能力が無ければ不可能に違いない。

そしてその日は、早めに勤務を切り上げて祝宴にでも行こうという流れになった。粟口の手柄を祝う宴とはいっても、支払うのは何故か粟口になった。一応報奨金を貰ったからという理由はあるのだが、それを理由にたかろうという先輩同心達は、実に意地汚いものだと文蔵は内心呆れた。もっとも、粟口は別にそれを嫌がっている訳ではない。そもそも粟口はその文武の実力から他の同心からも一目置かれており、舐めてかかられているのではない。仲が良いだけである。

そして、宴の店は新米である文蔵が設定する事になった。本来なら同心として採用された際に、先輩方を饗応するのが通例なのであるが、文蔵は町奉行所内の部署を転々としていたので、その機会を逸していたのだ。更に定町廻り同心に定着した後は、名の知れた侠客である蝮の善衛門と何故か親しい事が知れ、半分新米いびりの場である宴をやらせようという雰囲気では無くなったのだ。

今回文蔵が店の手配をしたのは、これまでの伝統を一応守ろうという考えと、やるにしても大々的な歓迎会という場は避けておこうという考えと、折角だから他人の銭で飲み食いしようという考えの産物である。

元々旅芸人として育っていたので、文蔵はあまり江戸の飲み屋には詳しく無かった。だが、最近は宴会好きの善三と再会したので、結構な間隔で飲み歩いている。正式な同心就任のお披露目会に似つかわしい店は知らないが、安くて美味い店ならそれなりの知識がある。

そんな訳で北町奉行所定町廻り同心御一行様は、文蔵の案内で両国の居酒屋「阿羅磯」を訪れていた。上方風の料理や酒を安く出す店で、開店から一年もしていないがそれなりに評判である。

なお、店の主は文蔵の旅芸人時代の仲間で、名を太吉という。文蔵や善三よりも一回り年上であるが人懐っこい性格であり、巡業で各地の町を訪れた際は、よく料理を奢ってくれたものだ。各地で様々な料理を味わった経験や、一座でまかないをしていた経験を活かしているのである。

文蔵の旅芸人時代の仲間であると言う事はつまり、両国一帯に睨みを利かせる蝮の善衛門の傘下でもあると言う事を意味しており、それも繁盛の要因の一つであろう。この店で問題を起こそうというヤクザ者はまずおるまい。

芸者などはいないが、それで文句を言う者は誰一人いない。主役である粟口はその辺り淡白なのだ。いくら日頃の鬱憤が溜まった結果、杯盤狼藉が大好きな同心達であろうと、粟口が満足しているのだから文蔵の仕事にケチをつける事は無かった。

単純に料理や酒が美味かったというのも理由ではあるのだが。

酒が進み、当初は粟口の功績を称えたり酌をしていた同心達も、一刻程すれば手酌で凄まじい勢いで飲むのに夢中になっていた。彼らの懐具合からすると、とてもこの様な勢いで飲める筈の無い下りものの酒なのだが、文蔵への好意で太吉が提供してくれたのだ。

武士としての階級は低く日頃大したものを飲み食いしていない彼らだが、どうやら酒の良し悪しは分かるらしい。この機会を逃すまいと、宴会の趣旨を忘れて飲み続けているのだ。

結果、それ程酒を嗜まない粟口と、いつでも飲みに来れる文蔵だけが抑え気味であり、二人を残してぐでんぐでんに酔っぱらってしまった。

「先輩方、少々飲み過ぎですね。もう少しゆっくりと味わえば良いのに」

文蔵は締めとして運ばれてきた饂飩をすすりながら、既に饂飩を食い終えて酒を口に運ぶ粟口に言った。二人の眼前には、仰向けになって倒れている坂田や、ざる饂飩に顔を突っ込んだままの月野達の姿がある。恐ろしく見苦しい姿であり、今凶賊が出現したならとても対応できないだろう。幕閣のお偉方に見つかったりしたら面倒な事になるに違いない。

まさに士道不覚悟である。

ふと粟口の顔を見ると、何か思いつめた様な表情をしている。

「どうかしましたか? 折角手柄をたてた事を祝う宴の席なのですから、多少羽目を外しても良いと思いますよ」

「手柄などと呼べるものではない」

「何をおっしゃいます。一万両もの着服を暴いたのですから、これを手柄と呼ばなかったら何を手柄と呼んでよいのやら。もしかして、公金横領など取り締まっても、民を救う事にならないからとか考えてますか? しかしこの場合、新田開発で働く人足達に本来渡る金を横領していたのです。これが正されたなら、民も助かる事でしょう」

「違うのだ」

泥酔している同心達を起こさぬように抑え気味だが、粟口の言葉には強い意思が込められている。

「俺が真砂屋に行ったのは、決して公金横領を取り締まるためではない。いや、真砂屋の悪事は察していた。だが、それを咎めるためではないのだ」

「何を言って……いや、まさか」

文蔵はこの前坂田が言っていた事を思い出した。坂田が言うには、町人達から賄賂をせしめるには、店に長く居座ったりして圧力をかければ良いのだと。それを聞いた時文蔵は興味が無かったので聞き流していたのだが、確か粟口がそのやり口について興味を抱いていたとも言っていたはずである。

「そう、俺は金が欲しかった。だから真砂屋を訪れた。真砂屋は大店で多少金を出しても懐が痛まないだろうし、公金横領の噂は聞いていたから、少し突けば金を出すだろうと思ったのだ」

「しかし、それが何故こんな事に? だって、悪事を暴いて捕まえてしまったら賄など手に入らないじゃないですか」

「俺は本気を出し過ぎたんだ」

粟口が語るには、真砂屋を脅すにあたり公金横領の証拠はかなり揃えた様だ。現場で働く人足達や彼らを差配する口入屋の証言、金や物の流れなどをだ。

本来ならそれらを仄めかす程度で良いのだが、粟口は真砂屋の主人と相対した時、つい完全に言い逃れ出来ない程の証拠を突きつけてしまったのだ。

それに観念した真砂屋の主人は包み隠さず悪事を認め、町奉行所に出頭してきたのである。

これは、粟口が金には淡白な真面目な性格である事や、数々の事件を解決してきた敏腕同心である事が江戸中に知れ渡っている事も影響している。

まさか、堅物の粟口が実は金を要求しているのだとは、海千山千の商人である真砂屋も察しがつかなかったのだろう。そのため、正直に悪事を白状してお上の情けにすがる事にかけたのだ。結果、何とか身代を潰さずに済んだのであるからその判断は間違っていなかった。

ただ、粟口の目論見は外れである。奉行から貰った手当ては望んだ額には到底及ばない。また、今回の活躍が知れ渡ってしまったので、もう他の大店を脅す訳にもいかない。もしも他の商人に強請をかけたなら、今回と同じ様に全面降伏して来るに違いない。当り前の事だが正直に金を要求する事は不可能である。その様な事をした場合お家断絶であろう。

「だから、俺は皆から褒められるような事などしていないのだ」

「もしや、その様な事までして大金を必要としているのは、吉原の初音の事が原因では?」

「何? 服部、初音の事を知っているのか?」

「はい、よく知っています。これをご覧ください」

文蔵は左手の手甲を外し、猪の目紋に似た焼き印を粟口に見せた。たちまち粟口の顔色が変わる。

「その紋様は、お前も囃子の又左に拐かされた者だったのか……すまぬ!」

粟口は謝罪の言葉を口にするや否や頭を畳みにこすりつける様にした。

粟口はかつて中町奉行所に勤務していた。中町奉行所は北町奉行所や南町奉行所と違い月番で担当しない。両奉行所の応援が主な任務だ。

十五年前のある日、囃子の又左という盗賊一味を捕縛するため中町奉行所にも人を出す様に要請があった。そして粟口は捕り手の一隊を率いていたのだ。囃子の又左のねぐらを検めるのは、全奉行所の捕り手の合同という大掛かりな作戦となった。だが、それだけに包囲の準備には時間を要し、粟口が配置についてからも突入の指示は中々来なかった。

結局、粟口が配置に就いてから一刻程経ってから突入する事になったのだが、先陣を切ってねぐらに飛び込んだ粟口の目に入ったのは、床に空いた穴と、その向こうに続く抜け道であった。

包囲に気付かれ、囃子の又左一味に逃げられてしまったのだ。ねぐらの中にはそれまで捕らえていた者達がいた痕跡もあった。

これを見た粟口は後悔した。もしも独断専行で突入していたら、囃子の又左を取り逃がす事も無かったし、子供達を助けられたのではないかと。

もちろん結果はどうなっていたか分からない。数が少なければ返り討ちに遭った可能性もあるし、圧倒的な多人数で一挙に圧力をかけねば子供達の命が無かったかもしれない。

それでも粟口の心にこの事件は棘となって残り続け、心を苛んだのであった。粟口が目覚ましい活躍をして来たのも、この事件がきっかけである。決して自分のせいで、解決出来た事件を失敗に終わらせたくなかったのだ。

そして、十五年に渡り様々な事件を解決し、江戸の治安を守り続けて来た粟口であったが、最近調査のために吉原を訪れた時、杉花という遊郭で亡八どもから聞き込みをしている時、仕事前の初音と出会ったのである。初音は仕事前であるためか焼き印を消す化粧をしておらず、猪の目紋に似た紋様がはっきりと浮かび上がっていた。

粟口はこれを見た時、魂消る様な思いがした。十五年前の罪が、今になって目の前に現れたのだ。

巷では辣腕を振るう町方同心として名を馳せているが、そんなものは幻に過ぎないと初音の焼き印が教えてくれた。何の罪も無い子供達を救えなかった自分が、何を自惚れていたのだろう。

そんな思いに駆られ、気付いた時には初音の客となっていたのだ。

無論、床を共にする様な事はしていない。同心としての職務があるため早めに帰らねばならないし、目的は囃子の又左に繋がる情報である。

最初は妙な事を聞いてくる客だと怪しんでいた初音だが、粟口の素性を聞き、自らを拐かした囃子の又左を捕縛しようという熱意にうたれ、次第に事情を話す様になったのであった。

「初音……いやフネは、一度逃げたのだがまた捕まり、その後杉花に売られたそうだ。それで、花魁として生きてきて、今に至るそうだ」

粟口は苦しそうな表情でフネの事を語った。聞いている文蔵にとっても辛い話である。もしもフネが文蔵をかばってくれなかったら、文蔵とて碌な人生は歩んで来れなかっただろう。世間からは武士として生まれながら旅芸人として生きて来た文蔵の事を不幸だと思われるかもれないが、葛葉屋の仲間たちは皆良い人ばかりであり、彼らと共に旅した事を後悔した事など一度たりともない。だが、フネはそうではあるまい。突然何も知らない子供の頃に悪党に拐かされ、吉原に売られてしまったのだ。とても幸福とは思えない。運よく年季が明けるまで生き延びられたとしても、どこに行けば良いのだろう。

「そういえば、不思議な事を言っていた。再び捕まった後、別の場所に連れていかれたらしい。そこで子供達は皆、走らされたり、木に登らされたりしたそうだ。売られたのは、あまり動くのが得意で無い者ばかりだったそうだ」

「それは気になりますね」

フネが何らかの選抜に漏れたのなら、その選抜に合格した者は一体どうなったのだろう。

少し前に将軍の命を狙い、女の刺客が大奥に潜入していた。その時に文蔵は朱音と共に捕らえたのだが、その女の手には文蔵やフネと同じ様な焼き印が刻まれていた。

囃子の又左に関わる事だと考えてもおかしくはないだろう。

「これはもしかしたら……」

「服部、何か思い至る事でもあるのか?」

「ええ、まだ予想ですがお話しましょう。それに、フネも絶対に助けましょう。力を貸します」

フネは恩人である。絶対に助けねばならぬと文蔵は決意したのであった。

「粟口よ。よくぞ一万両にも及ぶ不正を暴いたものだ。お奉行様も喜んでいるぞ。上様にもこの件、しかと報告するとの事だ」

「ははっ」

諏訪から称賛の言と、金子を受け取る粟口を見て、文蔵達は一体何事かと訝しんだ。

諏訪によると、粟口は江戸でも有数の材木問屋である真砂屋の着服を暴いたのだという。何でも、将軍の命により新田開発が奨励されているが、下総での開拓で真砂屋は材木の卸しだけでなく人足の紹介など、様々な分野で幕府から仕事を請け負っていたそうだ。だが、真砂屋は幕府に対して過大に費用を報告し、逆に人足には給金を安く支払い、木材等の資材も規定より安物を卸して差額を着服していたのだという。

それを見事暴いたのが粟口なのである。

粟口は丹念に資料をあたり、証拠を突きつけられた真砂屋の主人は観念し、自ら町奉行所まで出頭してきたのである。

素直に罪を認めたのは殊勝な心掛けであるとして遠島などの刑は科されなかったが、代わりにそれまで着服してきた一万両の返還のみならずかなりの科料を支払う事になったのであった。新田開発の遅れはあるものの、ある意味幕府は得をしているとも言える科料であったそうな。

これを聞いた文蔵は、粟口の捜査能力に舌を巻いた。文蔵は蝮の善衛門一家の協力を得ているので荒くれ者の情報を得るのには長けているが、今回粟口が解決したような細かい金絡みの捜査はさっぱりである。何しろ読み書きに疎いのであるからどうしようもない。

粟口は態度が荒っぽいため表面上荒事を得意とする同心に見えるが、実のところかなり繊細な調べ事も得意としているのであった。

諏訪はしばらく粟口の功績を褒め称え、他の同心達も見習って励む様に訓示を垂れて立ち去った。

残された同心達は皆で粟口を囲み、流石は筆頭同心と誉めそやした。確かに単身の調査で大商人の悪事を暴くなど、普通の同心には出来やしないだろう。大きな悪事を企む者ほど、それを隠すのにも長けているはずなのだ。ひっ捕らえて拷問にかけて自白させたならばまだしも、動かぬ証拠を揃えて屈服させるなど、卓越した調査能力が無ければ不可能に違いない。

そしてその日は、早めに勤務を切り上げて祝宴にでも行こうという流れになった。粟口の手柄を祝う宴とはいっても、支払うのは何故か粟口になった。一応報奨金を貰ったからという理由はあるのだが、それを理由にたかろうという先輩同心達は、実に意地汚いものだと文蔵は内心呆れた。もっとも、粟口は別にそれを嫌がっている訳ではない。そもそも粟口はその文武の実力から他の同心からも一目置かれており、舐めてかかられているのではない。仲が良いだけである。

そして、宴の店は新米である文蔵が設定する事になった。本来なら同心として採用された際に、先輩方を饗応するのが通例なのであるが、文蔵は町奉行所内の部署を転々としていたので、その機会を逸していたのだ。更に定町廻り同心に定着した後は、名の知れた侠客である蝮の善衛門と何故か親しい事が知れ、半分新米いびりの場である宴をやらせようという雰囲気では無くなったのだ。

今回文蔵が店の手配をしたのは、これまでの伝統を一応守ろうという考えと、やるにしても大々的な歓迎会という場は避けておこうという考えと、折角だから他人の銭で飲み食いしようという考えの産物である。

元々旅芸人として育っていたので、文蔵はあまり江戸の飲み屋には詳しく無かった。だが、最近は宴会好きの善三と再会したので、結構な間隔で飲み歩いている。正式な同心就任のお披露目会に似つかわしい店は知らないが、安くて美味い店ならそれなりの知識がある。

そんな訳で北町奉行所定町廻り同心御一行様は、文蔵の案内で両国の居酒屋「阿羅磯」を訪れていた。上方風の料理や酒を安く出す店で、開店から一年もしていないがそれなりに評判である。

なお、店の主は文蔵の旅芸人時代の仲間で、名を太吉という。文蔵や善三よりも一回り年上であるが人懐っこい性格であり、巡業で各地の町を訪れた際は、よく料理を奢ってくれたものだ。各地で様々な料理を味わった経験や、一座でまかないをしていた経験を活かしているのである。

文蔵の旅芸人時代の仲間であると言う事はつまり、両国一帯に睨みを利かせる蝮の善衛門の傘下でもあると言う事を意味しており、それも繁盛の要因の一つであろう。この店で問題を起こそうというヤクザ者はまずおるまい。

芸者などはいないが、それで文句を言う者は誰一人いない。主役である粟口はその辺り淡白なのだ。いくら日頃の鬱憤が溜まった結果、杯盤狼藉が大好きな同心達であろうと、粟口が満足しているのだから文蔵の仕事にケチをつける事は無かった。

単純に料理や酒が美味かったというのも理由ではあるのだが。

酒が進み、当初は粟口の功績を称えたり酌をしていた同心達も、一刻程すれば手酌で凄まじい勢いで飲むのに夢中になっていた。彼らの懐具合からすると、とてもこの様な勢いで飲める筈の無い下りものの酒なのだが、文蔵への好意で太吉が提供してくれたのだ。

武士としての階級は低く日頃大したものを飲み食いしていない彼らだが、どうやら酒の良し悪しは分かるらしい。この機会を逃すまいと、宴会の趣旨を忘れて飲み続けているのだ。

結果、それ程酒を嗜まない粟口と、いつでも飲みに来れる文蔵だけが抑え気味であり、二人を残してぐでんぐでんに酔っぱらってしまった。

「先輩方、少々飲み過ぎですね。もう少しゆっくりと味わえば良いのに」

文蔵は締めとして運ばれてきた饂飩をすすりながら、既に饂飩を食い終えて酒を口に運ぶ粟口に言った。二人の眼前には、仰向けになって倒れている坂田や、ざる饂飩に顔を突っ込んだままの月野達の姿がある。恐ろしく見苦しい姿であり、今凶賊が出現したならとても対応できないだろう。幕閣のお偉方に見つかったりしたら面倒な事になるに違いない。

まさに士道不覚悟である。

ふと粟口の顔を見ると、何か思いつめた様な表情をしている。

「どうかしましたか? 折角手柄をたてた事を祝う宴の席なのですから、多少羽目を外しても良いと思いますよ」

「手柄などと呼べるものではない」

「何をおっしゃいます。一万両もの着服を暴いたのですから、これを手柄と呼ばなかったら何を手柄と呼んでよいのやら。もしかして、公金横領など取り締まっても、民を救う事にならないからとか考えてますか? しかしこの場合、新田開発で働く人足達に本来渡る金を横領していたのです。これが正されたなら、民も助かる事でしょう」

「違うのだ」

泥酔している同心達を起こさぬように抑え気味だが、粟口の言葉には強い意思が込められている。

「俺が真砂屋に行ったのは、決して公金横領を取り締まるためではない。いや、真砂屋の悪事は察していた。だが、それを咎めるためではないのだ」

「何を言って……いや、まさか」

文蔵はこの前坂田が言っていた事を思い出した。坂田が言うには、町人達から賄賂をせしめるには、店に長く居座ったりして圧力をかければ良いのだと。それを聞いた時文蔵は興味が無かったので聞き流していたのだが、確か粟口がそのやり口について興味を抱いていたとも言っていたはずである。

「そう、俺は金が欲しかった。だから真砂屋を訪れた。真砂屋は大店で多少金を出しても懐が痛まないだろうし、公金横領の噂は聞いていたから、少し突けば金を出すだろうと思ったのだ」

「しかし、それが何故こんな事に? だって、悪事を暴いて捕まえてしまったら賄など手に入らないじゃないですか」

「俺は本気を出し過ぎたんだ」

粟口が語るには、真砂屋を脅すにあたり公金横領の証拠はかなり揃えた様だ。現場で働く人足達や彼らを差配する口入屋の証言、金や物の流れなどをだ。

本来ならそれらを仄めかす程度で良いのだが、粟口は真砂屋の主人と相対した時、つい完全に言い逃れ出来ない程の証拠を突きつけてしまったのだ。

それに観念した真砂屋の主人は包み隠さず悪事を認め、町奉行所に出頭してきたのである。

これは、粟口が金には淡白な真面目な性格である事や、数々の事件を解決してきた敏腕同心である事が江戸中に知れ渡っている事も影響している。

まさか、堅物の粟口が実は金を要求しているのだとは、海千山千の商人である真砂屋も察しがつかなかったのだろう。そのため、正直に悪事を白状してお上の情けにすがる事にかけたのだ。結果、何とか身代を潰さずに済んだのであるからその判断は間違っていなかった。

ただ、粟口の目論見は外れである。奉行から貰った手当ては望んだ額には到底及ばない。また、今回の活躍が知れ渡ってしまったので、もう他の大店を脅す訳にもいかない。もしも他の商人に強請をかけたなら、今回と同じ様に全面降伏して来るに違いない。当り前の事だが正直に金を要求する事は不可能である。その様な事をした場合お家断絶であろう。

「だから、俺は皆から褒められるような事などしていないのだ」

「もしや、その様な事までして大金を必要としているのは、吉原の初音の事が原因では?」

「何? 服部、初音の事を知っているのか?」

「はい、よく知っています。これをご覧ください」

文蔵は左手の手甲を外し、猪の目紋に似た焼き印を粟口に見せた。たちまち粟口の顔色が変わる。

「その紋様は、お前も囃子の又左に拐かされた者だったのか……すまぬ!」

粟口は謝罪の言葉を口にするや否や頭を畳みにこすりつける様にした。

粟口はかつて中町奉行所に勤務していた。中町奉行所は北町奉行所や南町奉行所と違い月番で担当しない。両奉行所の応援が主な任務だ。

十五年前のある日、囃子の又左という盗賊一味を捕縛するため中町奉行所にも人を出す様に要請があった。そして粟口は捕り手の一隊を率いていたのだ。囃子の又左のねぐらを検めるのは、全奉行所の捕り手の合同という大掛かりな作戦となった。だが、それだけに包囲の準備には時間を要し、粟口が配置についてからも突入の指示は中々来なかった。

結局、粟口が配置に就いてから一刻程経ってから突入する事になったのだが、先陣を切ってねぐらに飛び込んだ粟口の目に入ったのは、床に空いた穴と、その向こうに続く抜け道であった。

包囲に気付かれ、囃子の又左一味に逃げられてしまったのだ。ねぐらの中にはそれまで捕らえていた者達がいた痕跡もあった。

これを見た粟口は後悔した。もしも独断専行で突入していたら、囃子の又左を取り逃がす事も無かったし、子供達を助けられたのではないかと。

もちろん結果はどうなっていたか分からない。数が少なければ返り討ちに遭った可能性もあるし、圧倒的な多人数で一挙に圧力をかけねば子供達の命が無かったかもしれない。

それでも粟口の心にこの事件は棘となって残り続け、心を苛んだのであった。粟口が目覚ましい活躍をして来たのも、この事件がきっかけである。決して自分のせいで、解決出来た事件を失敗に終わらせたくなかったのだ。

そして、十五年に渡り様々な事件を解決し、江戸の治安を守り続けて来た粟口であったが、最近調査のために吉原を訪れた時、杉花という遊郭で亡八どもから聞き込みをしている時、仕事前の初音と出会ったのである。初音は仕事前であるためか焼き印を消す化粧をしておらず、猪の目紋に似た紋様がはっきりと浮かび上がっていた。

粟口はこれを見た時、魂消る様な思いがした。十五年前の罪が、今になって目の前に現れたのだ。

巷では辣腕を振るう町方同心として名を馳せているが、そんなものは幻に過ぎないと初音の焼き印が教えてくれた。何の罪も無い子供達を救えなかった自分が、何を自惚れていたのだろう。

そんな思いに駆られ、気付いた時には初音の客となっていたのだ。

無論、床を共にする様な事はしていない。同心としての職務があるため早めに帰らねばならないし、目的は囃子の又左に繋がる情報である。

最初は妙な事を聞いてくる客だと怪しんでいた初音だが、粟口の素性を聞き、自らを拐かした囃子の又左を捕縛しようという熱意にうたれ、次第に事情を話す様になったのであった。

「初音……いやフネは、一度逃げたのだがまた捕まり、その後杉花に売られたそうだ。それで、花魁として生きてきて、今に至るそうだ」

粟口は苦しそうな表情でフネの事を語った。聞いている文蔵にとっても辛い話である。もしもフネが文蔵をかばってくれなかったら、文蔵とて碌な人生は歩んで来れなかっただろう。世間からは武士として生まれながら旅芸人として生きて来た文蔵の事を不幸だと思われるかもれないが、葛葉屋の仲間たちは皆良い人ばかりであり、彼らと共に旅した事を後悔した事など一度たりともない。だが、フネはそうではあるまい。突然何も知らない子供の頃に悪党に拐かされ、吉原に売られてしまったのだ。とても幸福とは思えない。運よく年季が明けるまで生き延びられたとしても、どこに行けば良いのだろう。

「そういえば、不思議な事を言っていた。再び捕まった後、別の場所に連れていかれたらしい。そこで子供達は皆、走らされたり、木に登らされたりしたそうだ。売られたのは、あまり動くのが得意で無い者ばかりだったそうだ」

「それは気になりますね」

フネが何らかの選抜に漏れたのなら、その選抜に合格した者は一体どうなったのだろう。

少し前に将軍の命を狙い、女の刺客が大奥に潜入していた。その時に文蔵は朱音と共に捕らえたのだが、その女の手には文蔵やフネと同じ様な焼き印が刻まれていた。

囃子の又左に関わる事だと考えてもおかしくはないだろう。

「これはもしかしたら……」

「服部、何か思い至る事でもあるのか?」

「ええ、まだ予想ですがお話しましょう。それに、フネも絶対に助けましょう。力を貸します」

フネは恩人である。絶対に助けねばならぬと文蔵は決意したのであった。

19

お気に入りに追加

24

あなたにおすすめの小説

夢のまた夢~豊臣秀吉回顧録~

恩地玖

歴史・時代

位人臣を極めた豊臣秀吉も病には勝てず、只々豊臣家の行く末を案じるばかりだった。

一体、これまで成してきたことは何だったのか。

医師、施薬院との対話を通じて、己の人生を振り返る豊臣秀吉がそこにいた。

永き夜の遠の睡りの皆目醒め

七瀬京

歴史・時代

近藤勇の『首』が消えた……。

新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。

しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。

近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。

首はどこにあるのか。

そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。

※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい

仕合せ屋捕物控

綿涙粉緒

歴史・時代

「蕎麦しかできやせんが、よございますか?」

お江戸永代橋の袂。

草木も眠り、屋の棟も三寸下がろうかという刻限に夜な夜な店を出す屋台の蕎麦屋が一つ。

「仕合せ屋」なんぞという、どうにも優しい名の付いたその蕎麦屋には一人の親父と看板娘が働いていた。

ある寒い夜の事。

そばの香りに誘われて、ふらりと訪れた侍が一人。

お江戸の冷たい夜気とともに厄介ごとを持ち込んできた。

冷たい風の吹き荒れるその厄介ごとに蕎麦屋の親子とその侍で立ち向かう。

葉桜よ、もう一度 【完結】

五月雨輝

歴史・時代

【第9回歴史・時代小説大賞特別賞受賞作】北の小藩の青年藩士、黒須新九郎は、女中のりよに密かに心を惹かれながら、真面目に職務をこなす日々を送っていた。だが、ある日突然、新九郎は藩の産物を横領して抜け売りしたとの無実の嫌疑をかけられ、切腹寸前にまで追い込まれてしまう。新九郎は自らの嫌疑を晴らすべく奔走するが、それは藩を大きく揺るがす巨大な陰謀と哀しい恋の始まりであった。

謀略と裏切り、友情と恋情が交錯し、武士の道と人の想いの狭間で新九郎は疾走する。

【完結】絵師の嫁取り

かずえ

歴史・時代

長屋シリーズ二作目。

第八回歴史・時代小説大賞で奨励賞を頂きました。応援してくださった皆様、ありがとうございます。

小鉢料理の店の看板娘、おふくは、背は低めで少しふくふくとした体格の十六歳。元気で明るい人気者。

ある日、昼も夜もご飯を食べに来ていた常連の客が、三日も姿を見せないことを心配して住んでいると聞いた長屋に様子を見に行ってみれば……?

三賢人の日本史

高鉢 健太

歴史・時代

とある世界線の日本の歴史。

その日本は首都は京都、政庁は江戸。幕末を迎えた日本は幕府が勝利し、中央集権化に成功する。薩摩?長州?負け組ですね。

なぜそうなったのだろうか。

※小説家になろうで掲載した作品です。

枢軸国

よもぎもちぱん

歴史・時代

時は1919年

第一次世界大戦の敗戦によりドイツ帝国は滅亡した。皇帝陛下 ヴィルヘルム二世の退位により、ドイツは共和制へと移行する。ヴェルサイユ条約により1320億金マルク 日本円で200兆円もの賠償金を課される。これに激怒したのは偉大なる我らが総統閣下"アドルフ ヒトラー"である。結果的に敗戦こそしたものの彼の及ぼした影響は非常に大きかった。

主人公はソフィア シュナイダー

彼女もまた、ドイツに転生してきた人物である。前世である2010年頃の記憶を全て保持しており、映像を写真として記憶することが出来る。

生き残る為に、彼女は持てる知識を総動員して戦う

偉大なる第三帝国に栄光あれ!

Sieg Heil(勝利万歳!)

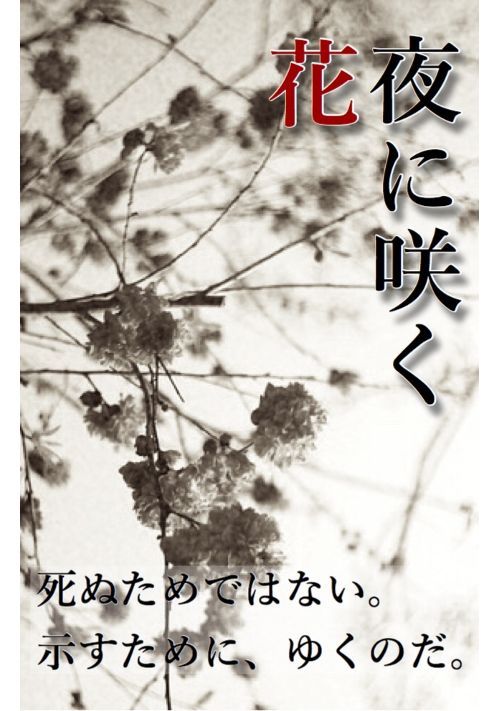

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる