13 / 39

第二章「江戸城の象」

第五話「甲賀忍者 多羅尾」

しおりを挟む

文蔵が正式な同心になってからしばらくしての事である。

文蔵は知己の芸人である巳之吉を連れて、江戸城に入ろうとしていた。もうすぐ大手門に辿り着こうかというところである。兄弟分である善三や朱音も連れている。町奉行所の管轄は町人地であり、武家地も寺社領も管轄外だ。当然、千代田の城は町方同心たる文蔵の働くべき場所ではない。別の警護担当の部署があるのだ。

では何故文蔵は城に行こうとしているのか。

それは町入能で巳之吉一座が芸を披露する事になっているのだが、前日に動物を城内に入れる事になったからだ。動物が逃げ出して何かあったら大問題である。監視が必要という事になったのだ。ならば巳之吉達一座の者が専門家でもあり一番良いはずなのだが、やはり彼らは芸人である。その様な身分の者を城内に泊めるのはまかりならんと、幕閣のうるさ型が言い出した様だ。

余計な事を言う者はいつの時代にもいるのである。

それで、見世物小屋の指導を行う町奉行所から誰か出せと言う事になったのである。だが、町奉行所は動物を取り扱う専門家では無い。世話の仕方など知らぬし、それなのに何かあったら責任を取らねばならぬのだ。

当然誰もその様なお役目に就きたくはない。皆、武士が動物の世話など出来るかなどと口上を述べたのであるが、当然口実である。侍だとて馬の世話位ある程度は自分でするものだ。

その様な状況であったが、何故か新入りの同心が動物の扱いに熟達していた。しかも、巳之吉一座とは何やら得体の知れない繋がりがある。まさにうってつけの人材だ。

そんなこんなで文蔵が巳之吉と共に城内に動物を運び、次の日まで動物の監視をする事になったのだ。

普通の侍には難しい任務だが、旅芸人をしていた時に動物を世話してきた文蔵には容易な事だ。文蔵には特に不満は無い。

文蔵一行は大手門を通り抜けて三の丸を進んで行った。大手門を抜けて大手三の門に入ると、長大な番所が見えて来る。百人番所と呼ばれる検問所である。ここで警備を担当しているのは、鉄砲百人組だ。幕府直轄の精鋭であり、武芸に秀でた侍たちが詰めている。その鉄砲百人組は、伊賀組、甲賀組、根来組、廿五騎組で編成されており、黒田家の家臣である廿五騎組は兎も角、他の伊賀組等徳川と関係の深い者達ばかりだ。

「伊賀?」

町奉行所勤めでありながら文蔵は城内の常識に疎い。そんな文蔵に世故長けた善三が訳知り顔で教えてやる。善三とて幼い頃からずっと旅に出ており、江戸に居ついたのは文蔵と変わりが無い時期だ。それでも知識量が違うのは、好奇心や人付き合いの良さの違いであろう。

そして、善三が教えてくれた内容に何か気になる言葉が混じっていた事に気付く。

「伊賀っていったら、忍者か?」

「文ちゃん、面白い事を言うねえ。戦国の頃ならともかく、享保のこの時代に忍者なんかいるわけないだろう。瓦版では文ちゃんが忍者同心なんて書かれてたけどさあ」

巳之吉が呑気な口調でそんな事を言った。

巳之吉は先日文蔵達が伊賀忍者を名乗る火付盗賊改同心、百地に絡まれた事を知らぬ。

「おい、そこの。今何と言った?」

「はい?」

大手三の門を通過しようとした時、何者かが立ちふさがり問いかけて来た。

おそらく警護の同心であろう。

だが、何か嫌な予感がした。

「ええと、見ての通り明日の町入能で芸をいたします巳之吉一座でございます。そしてわたくしめは、町奉行所の担当、服部文蔵でございます。先ぶれの者がお伝えしていると存じますが。」

嫌な予感がした文蔵は、馬鹿丁寧な口調で返答する。相手を刺激しないためである。

残念ながらそれは不発に終わった。相手は顔を強張らせている。

「そんな事はどうでも良い。『忍者といったら伊賀』そう申したな? 我等甲賀忍者を差し置いて、よくぞ申したものよ」

「そんな事いましたかね?」

実際に言ったのは、「伊賀っていったら、忍者か」である。単語の要素は似ているが、全く意味合いが違う。

それにしても検問が職務であるはずのこの侍が、通過しようとしている者の素性がどうでも良いとは何事か。

しかも自分の事を甲賀忍者だと名乗った。何とも胡乱な奴である。

「しかも貴様服部と名乗ったか。最近噂の忍者同心か。ふん、闇に潜むべき忍者が表に出てくるとは世も末よな。所詮伊賀忍者などその程度のものよ」

「はあ、そうですか」

何やら相手は怒っている。どうやら伊賀忍者と甲賀忍者とが張り合っているらしいが、忍者界隈の事など文蔵にとってはどうでも良い事である。

「多羅尾、貴様伊賀忍者を愚弄するか!」

「げ、何であんたが?」

会話に割り込んできた者がいる。それは文蔵が見知った顔だ。先日の捕り物で関わった火付盗賊改同心の百地である。彼は火盗の同心であるが、伊賀忍者の末裔という一面ももっている。そのため、世間では伊賀忍者の頭目として有名であった服部半蔵と同じ姓を名乗り、しかも世間で忍者同心と評判になった文蔵に突っかかって来たのである。

先日は敵対していたのだが、どうやら今は加勢するつもりらしい。

まあ介入されても碌な事になりそうも無いので、文蔵は余計な奴が来たと辟易した顔をしている。

「ふ、所詮伊賀者など、服部半蔵のおこぼれに預かっただけの連中よ。真の忍者は我等甲賀衆と知るが良い」

「伊賀の里を攻めた織田の大軍がどうなったか知らぬのか? 真の実力者は我々伊賀忍者よ。それにこの前、ここにいる服部文蔵がどれだけの活躍をしたか知らんのか。ああ、知らぬかもしれんな。耳聡が忍者の第一条件であるが、甲賀などにそんな心得はあるまい」

「あんたこの前、俺に服部など忍者ではないとかかんとか言ってなかったか?」

百地は敵対する甲賀に優位に立つためなら、この前喧嘩をしたばかりの文蔵の事も利用するつもりらしい。

そして悪い事に争いを聞きつけて、番所の中から大勢の同心達が集まって来た。文蔵を中心に、二手に分かれて睨み合う。

百地の後ろに群がっているのが伊賀組で、反対に多羅尾の方が甲賀組なのだと文蔵は察したが、正直どちらにも加担したくない。一応百地達伊賀組は文蔵の見方をしている様な構図になっているが、以前百地が突っかかって来たように、彼らは服部の名に連なる者を面白く思っていない。百年近く前の服部半蔵と伊賀組の因縁のためである。

もっとも、文蔵の家系は服部半蔵の一族と血縁的な関係は一切ないため迷惑千万この上ない。

「貴様ら、何をやっておる。警備はどうした?」

どう切り抜けようか文蔵が気をもんでいると、救いの手が差し伸べられた。声の方向を見ると、旗本の二人連れ立っている。その後ろには供回りが大勢控えており、相当の大身である事が見て取れる。

二人とも中年だが鍛錬を欠かしていない様で立ち振る舞いに隙が無い。服装の仕立ては良いが将軍の倹約精神をよく理解しているらしく、装飾は抑えめの綿の裃だ。

片方は文蔵も知っている顔である。

「お奉行様ではございませんか」

それは、北町奉行稲生下野守正武であった。北町奉行所同心たる文蔵の上司である。

文蔵は知己の芸人である巳之吉を連れて、江戸城に入ろうとしていた。もうすぐ大手門に辿り着こうかというところである。兄弟分である善三や朱音も連れている。町奉行所の管轄は町人地であり、武家地も寺社領も管轄外だ。当然、千代田の城は町方同心たる文蔵の働くべき場所ではない。別の警護担当の部署があるのだ。

では何故文蔵は城に行こうとしているのか。

それは町入能で巳之吉一座が芸を披露する事になっているのだが、前日に動物を城内に入れる事になったからだ。動物が逃げ出して何かあったら大問題である。監視が必要という事になったのだ。ならば巳之吉達一座の者が専門家でもあり一番良いはずなのだが、やはり彼らは芸人である。その様な身分の者を城内に泊めるのはまかりならんと、幕閣のうるさ型が言い出した様だ。

余計な事を言う者はいつの時代にもいるのである。

それで、見世物小屋の指導を行う町奉行所から誰か出せと言う事になったのである。だが、町奉行所は動物を取り扱う専門家では無い。世話の仕方など知らぬし、それなのに何かあったら責任を取らねばならぬのだ。

当然誰もその様なお役目に就きたくはない。皆、武士が動物の世話など出来るかなどと口上を述べたのであるが、当然口実である。侍だとて馬の世話位ある程度は自分でするものだ。

その様な状況であったが、何故か新入りの同心が動物の扱いに熟達していた。しかも、巳之吉一座とは何やら得体の知れない繋がりがある。まさにうってつけの人材だ。

そんなこんなで文蔵が巳之吉と共に城内に動物を運び、次の日まで動物の監視をする事になったのだ。

普通の侍には難しい任務だが、旅芸人をしていた時に動物を世話してきた文蔵には容易な事だ。文蔵には特に不満は無い。

文蔵一行は大手門を通り抜けて三の丸を進んで行った。大手門を抜けて大手三の門に入ると、長大な番所が見えて来る。百人番所と呼ばれる検問所である。ここで警備を担当しているのは、鉄砲百人組だ。幕府直轄の精鋭であり、武芸に秀でた侍たちが詰めている。その鉄砲百人組は、伊賀組、甲賀組、根来組、廿五騎組で編成されており、黒田家の家臣である廿五騎組は兎も角、他の伊賀組等徳川と関係の深い者達ばかりだ。

「伊賀?」

町奉行所勤めでありながら文蔵は城内の常識に疎い。そんな文蔵に世故長けた善三が訳知り顔で教えてやる。善三とて幼い頃からずっと旅に出ており、江戸に居ついたのは文蔵と変わりが無い時期だ。それでも知識量が違うのは、好奇心や人付き合いの良さの違いであろう。

そして、善三が教えてくれた内容に何か気になる言葉が混じっていた事に気付く。

「伊賀っていったら、忍者か?」

「文ちゃん、面白い事を言うねえ。戦国の頃ならともかく、享保のこの時代に忍者なんかいるわけないだろう。瓦版では文ちゃんが忍者同心なんて書かれてたけどさあ」

巳之吉が呑気な口調でそんな事を言った。

巳之吉は先日文蔵達が伊賀忍者を名乗る火付盗賊改同心、百地に絡まれた事を知らぬ。

「おい、そこの。今何と言った?」

「はい?」

大手三の門を通過しようとした時、何者かが立ちふさがり問いかけて来た。

おそらく警護の同心であろう。

だが、何か嫌な予感がした。

「ええと、見ての通り明日の町入能で芸をいたします巳之吉一座でございます。そしてわたくしめは、町奉行所の担当、服部文蔵でございます。先ぶれの者がお伝えしていると存じますが。」

嫌な予感がした文蔵は、馬鹿丁寧な口調で返答する。相手を刺激しないためである。

残念ながらそれは不発に終わった。相手は顔を強張らせている。

「そんな事はどうでも良い。『忍者といったら伊賀』そう申したな? 我等甲賀忍者を差し置いて、よくぞ申したものよ」

「そんな事いましたかね?」

実際に言ったのは、「伊賀っていったら、忍者か」である。単語の要素は似ているが、全く意味合いが違う。

それにしても検問が職務であるはずのこの侍が、通過しようとしている者の素性がどうでも良いとは何事か。

しかも自分の事を甲賀忍者だと名乗った。何とも胡乱な奴である。

「しかも貴様服部と名乗ったか。最近噂の忍者同心か。ふん、闇に潜むべき忍者が表に出てくるとは世も末よな。所詮伊賀忍者などその程度のものよ」

「はあ、そうですか」

何やら相手は怒っている。どうやら伊賀忍者と甲賀忍者とが張り合っているらしいが、忍者界隈の事など文蔵にとってはどうでも良い事である。

「多羅尾、貴様伊賀忍者を愚弄するか!」

「げ、何であんたが?」

会話に割り込んできた者がいる。それは文蔵が見知った顔だ。先日の捕り物で関わった火付盗賊改同心の百地である。彼は火盗の同心であるが、伊賀忍者の末裔という一面ももっている。そのため、世間では伊賀忍者の頭目として有名であった服部半蔵と同じ姓を名乗り、しかも世間で忍者同心と評判になった文蔵に突っかかって来たのである。

先日は敵対していたのだが、どうやら今は加勢するつもりらしい。

まあ介入されても碌な事になりそうも無いので、文蔵は余計な奴が来たと辟易した顔をしている。

「ふ、所詮伊賀者など、服部半蔵のおこぼれに預かっただけの連中よ。真の忍者は我等甲賀衆と知るが良い」

「伊賀の里を攻めた織田の大軍がどうなったか知らぬのか? 真の実力者は我々伊賀忍者よ。それにこの前、ここにいる服部文蔵がどれだけの活躍をしたか知らんのか。ああ、知らぬかもしれんな。耳聡が忍者の第一条件であるが、甲賀などにそんな心得はあるまい」

「あんたこの前、俺に服部など忍者ではないとかかんとか言ってなかったか?」

百地は敵対する甲賀に優位に立つためなら、この前喧嘩をしたばかりの文蔵の事も利用するつもりらしい。

そして悪い事に争いを聞きつけて、番所の中から大勢の同心達が集まって来た。文蔵を中心に、二手に分かれて睨み合う。

百地の後ろに群がっているのが伊賀組で、反対に多羅尾の方が甲賀組なのだと文蔵は察したが、正直どちらにも加担したくない。一応百地達伊賀組は文蔵の見方をしている様な構図になっているが、以前百地が突っかかって来たように、彼らは服部の名に連なる者を面白く思っていない。百年近く前の服部半蔵と伊賀組の因縁のためである。

もっとも、文蔵の家系は服部半蔵の一族と血縁的な関係は一切ないため迷惑千万この上ない。

「貴様ら、何をやっておる。警備はどうした?」

どう切り抜けようか文蔵が気をもんでいると、救いの手が差し伸べられた。声の方向を見ると、旗本の二人連れ立っている。その後ろには供回りが大勢控えており、相当の大身である事が見て取れる。

二人とも中年だが鍛錬を欠かしていない様で立ち振る舞いに隙が無い。服装の仕立ては良いが将軍の倹約精神をよく理解しているらしく、装飾は抑えめの綿の裃だ。

片方は文蔵も知っている顔である。

「お奉行様ではございませんか」

それは、北町奉行稲生下野守正武であった。北町奉行所同心たる文蔵の上司である。

23

お気に入りに追加

24

あなたにおすすめの小説

夢のまた夢~豊臣秀吉回顧録~

恩地玖

歴史・時代

位人臣を極めた豊臣秀吉も病には勝てず、只々豊臣家の行く末を案じるばかりだった。

一体、これまで成してきたことは何だったのか。

医師、施薬院との対話を通じて、己の人生を振り返る豊臣秀吉がそこにいた。

永き夜の遠の睡りの皆目醒め

七瀬京

歴史・時代

近藤勇の『首』が消えた……。

新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。

しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。

近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。

首はどこにあるのか。

そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。

※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい

仕合せ屋捕物控

綿涙粉緒

歴史・時代

「蕎麦しかできやせんが、よございますか?」

お江戸永代橋の袂。

草木も眠り、屋の棟も三寸下がろうかという刻限に夜な夜な店を出す屋台の蕎麦屋が一つ。

「仕合せ屋」なんぞという、どうにも優しい名の付いたその蕎麦屋には一人の親父と看板娘が働いていた。

ある寒い夜の事。

そばの香りに誘われて、ふらりと訪れた侍が一人。

お江戸の冷たい夜気とともに厄介ごとを持ち込んできた。

冷たい風の吹き荒れるその厄介ごとに蕎麦屋の親子とその侍で立ち向かう。

葉桜よ、もう一度 【完結】

五月雨輝

歴史・時代

【第9回歴史・時代小説大賞特別賞受賞作】北の小藩の青年藩士、黒須新九郎は、女中のりよに密かに心を惹かれながら、真面目に職務をこなす日々を送っていた。だが、ある日突然、新九郎は藩の産物を横領して抜け売りしたとの無実の嫌疑をかけられ、切腹寸前にまで追い込まれてしまう。新九郎は自らの嫌疑を晴らすべく奔走するが、それは藩を大きく揺るがす巨大な陰謀と哀しい恋の始まりであった。

謀略と裏切り、友情と恋情が交錯し、武士の道と人の想いの狭間で新九郎は疾走する。

【完結】絵師の嫁取り

かずえ

歴史・時代

長屋シリーズ二作目。

第八回歴史・時代小説大賞で奨励賞を頂きました。応援してくださった皆様、ありがとうございます。

小鉢料理の店の看板娘、おふくは、背は低めで少しふくふくとした体格の十六歳。元気で明るい人気者。

ある日、昼も夜もご飯を食べに来ていた常連の客が、三日も姿を見せないことを心配して住んでいると聞いた長屋に様子を見に行ってみれば……?

三賢人の日本史

高鉢 健太

歴史・時代

とある世界線の日本の歴史。

その日本は首都は京都、政庁は江戸。幕末を迎えた日本は幕府が勝利し、中央集権化に成功する。薩摩?長州?負け組ですね。

なぜそうなったのだろうか。

※小説家になろうで掲載した作品です。

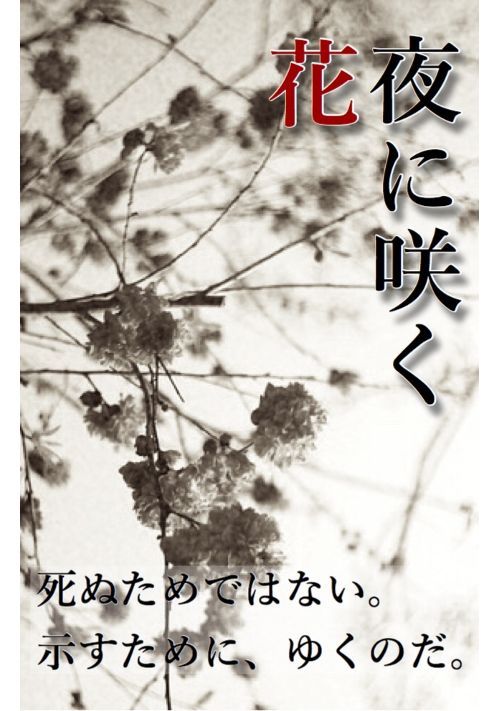

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる