28 / 67

花冠祭

28.路地裏

しおりを挟む

犬がかわいそうな目に遭う描写があります

///

声はまだ絶え間なく響いてきていて、動物の鳴き声の他に、人の罵声のようなものが混ざり始める。

それらが発せられている場所に着いたのは、直ぐだった。路地裏の、少しだけ入り組んだ場所。そこに、一匹の――亜麻色の犬と、その犬を蹴りつける男性が立っていた。

男性はとにかく激昂しているようで、私とリュジがやってきたにもかかわらず、犬をゴム鞠のように蹴りつけている。散々嬲られたのだろう、犬は僅かに高い声で鳴くと、その場でぐったりと体を横たえていた。

――と、とんでもない状況に出くわしてしまった。

思わず口の中が乾く。体が緊張でこわばる。目の前の状況を上手く理解出来なくて、恐怖が忍び寄るように私の心をかたまらせるのがわかった。

何を言うべきか、僅かに逡巡をした瞬間、私を守るようにリュジが私の前に立った。

「何をされているんですか?」

静かな問いかけだった。男性はリュジの声に、ハッと意識を取り戻したように目を見開く。そうして、私とリュジを見つめた。

「……お嬢ちゃんにお坊ちゃん、どうしてこんなところへ?」

値踏みするような目線だ。暴行の直後で興奮しているのか、目だけがらんらんと輝いている。

少しだけ居心地の悪さを感じながら、「犬の声が聞こえたの」と、子どもっぽさを装って私は言葉を続ける。

「その犬、どうしたの? かわいそう……」

「この犬、この犬は……この犬……」

男性は興奮をあらわにしたまま、僅かに首を振る。もしこちらが変なことでも言えば、直ぐにでも襲いかかってきそうな、そんな張り詰めた緊張感めいたものが、私たちと男性の間にあった。

だが、男性は、犬にしているようなことを私たちにするつもりはなかったのだろう。何度も囁くように犬は、犬は、と続けた後、ゆっくりと呼吸をした。

「この犬は……おじちゃんが売っている花を、台無しにしたんだ。だからこうなっても仕方ないだろう? ほら、お母さん達が心配しているよ。帰りなさい」

柔らかな声だったが、視線は犬から剥がれない。恐らく、私たちがいるから一瞬行動を止めただけであり、居なくなればまた、犬に対する暴力を再開するのだろうと思われた。

恐らく、犬が、死ぬまで。

犬が私を見る。――視線が合った、気がした。その目が如実に、助けてくれ、と訴えているように見えた。

リュジが僅かに視線を逸らす。その視線を追うように見つめると、犬の傍に――先ほど見た、エトルリリーが数本、落ちているのが見えた。店先にあったものは華やかに花弁を広げていたが、落ちているものは、暴力によってか、それとも何かしらの要因によってか、萎れて、花びらが路地裏に点々と落ちている。

「それとも、なにかな。もしかしてこの犬はお嬢ちゃん達の飼い犬なのかな?」

「――いえ、違います」

リュジが間髪入れずに否定をする。「エトルリリーを、盗まれたんですか?」と、リュジは言葉を続けた。

「そうだよ。エトルリリーを、こんな――こんなに! これはもう売り物にならない! 高かったんだ、高いんだよ、エトルリリーは! こんな犬、こんな犬に盗まれて――!」

「エトルリリーを、犬が……」

リュジは少し考え込むような仕草をする。地面に散らばったエトルリリーの本数は、確かに多い。恐らく飾ってある花瓶ごと、犬に取られたのだろう。

どうして犬がそんなことをしたのかは、ともかくとして。

――落ちているエトルリリーを見つめる。十本以下だ。店主は、これらが犬によって奪われ、しかもぞんざいに扱われて売り物にならなくなったから、怒っている。

それなら、状況を収めるのは、たやすい。

「おじさま、萎れているエトルリリーが元に戻ったら、犬のこと、もういじめないでくれる?」

「……あ、ァ? どういうことだい?」

「おい、メル」

リュジが僅かに怒ったように声を上げる。例えば、賠償出来る金額を持っていたら、お金を払っていただろう。けれど、私の手元には、エトルリリーを一本買ったらそれでもう、どうしようもない程度の金額しかないのだ。落ちているものを全て買取り、店主の機嫌を取って、苦しめられている犬を助ける――だなんて大団円は、演じることが出来ない。

私は花びらが抜け落ち、茎が折れてしまったエトルリリーを拾う。その姿を、男性と――そして倒れ伏した犬が、じっと見つめてくるのがわかった。

いつものようにやるだけだ。問題無い。私は小さく息を吐いて、ゆっくりとエトルリリーに魔力を注ぎ込む。癒術の、開始だ。

折れてしまった場所は修復して、元気の無い場所には魔力を流し込む。少しずつ少しずつ、怪我した部分を補完するように、ゆっくりと。花の生命力が解れた部分は指先で直し、穴が空いてしまった部分には埋め込むように魔力を流す。そうすると、エトルリリーは少しずつ、咲き誇り始める。

癒術を使うとき独特の光が、じんわりと手の平から零れていく。それを逃さないように、一つ一つ丁寧に修復をしてから、私は小さく息を吐いた。

男性に、完全に修復したエトルリリーを手渡す。男性はエトルリリーを、まるで幻影か何かを見つめるような目で見つめていた。

「これで良い?」

「――あ、――ああ、これなら売り物になる。全然問題無い」

「もう犬のこと、いじめない?」

「もちろん! 君たちの方で好きにするといい」

出会ったばかりの獰猛さは消え失せ、男性は私からエトルリリーを奪うように取ると、そのまま走り去っていく。リュジが「メル」と、少しだけ怒ったような声を上げた。

「癒術士としての力を軽々に使うなよ」

「でも、必要だったよ。お金も無かったし」

「……確かに、足りなかったけど。花冠祭の時期は暴力が禁止されているとか、皇帝のお膝元で、しかも建国を祝う祭が近いのに動物を殺そうとするだなんて騎士団に捕まるだとか、そういうのをでっち上げて言えば良かったんだ。疲れるのに、癒術をする必要は無かった」

言い方は大変つんけんとしているけれど、私のことを心配してくれていたのは確かなのだろう。少しだけ笑って、私はリュジのことをぎゅうっと抱きしめる。最高、見てくれ、私の推しを! という気持ちを込めてぎゅうぎゅうと抱きついてから、ゆっくりと体を離す。

リュジは呆けた顔をしていたが、すぐに眦を赤くさせると「メル。外!」と怒ったような声を上げる。

「ごめん。でも嬉しくて。リュジが私のことを心配してくれたのが! ありがとう!」

ここで沢山のお説教を聞くことは出来るが、流石にその時間は無い。私は推しを堪能する時間を直ぐに済ませて、即座に犬の傍に駆け寄る。

人間による攻撃で傷を負った犬だから、近づいたら少し嫌がられたりするだろうかと思ったが、どうにも大人しい。もしかしたら、反応する気力すらも無いのかもしれない。

いくつか傷口があるのが見られた。――まだ、魔力は残っている。父母の魔力を受け継いだ私の中には、有り余るほどのそれが存在するのだ。

だから、治せる。――けれど。今まで花ばかりで練習してきた手前、急に生き物を治す、となるとどうしても緊張してしまう。父母からの魔力を受け継ぐ前は、普通に出来ていたことなのに、それでも、だ。

喉が震える。――今までは出来ていた。魔力が増えてから、沢山、練習をした。目の前には、傷を負った犬が居る。

することは一つだった。

そっと指先をかざす。リュジが「メル?」と私の名前を呼んだ。そっと視線を向けると、彼は直ぐに私の傍に座り込む。先ほどの少しだけ怒ったような感情はどこかへ消え、今は気遣わしげな感情が瞳に滲んでいる。

「……大丈夫なのか?」

「わ、わからない……けど、治さなきゃ。お願い、傍に居てくれる?」

「言われなくとも、メルの傍には居るつもりだった。……俺は癒術には詳しくないけど、何かあったら、メルのこと、絶対に守るから」

リュジが私の背にそっと触れてくる。私は頷いて、自分の手の平と、犬に集中をした。

怪我を負った場所が、へこみやほつれとして、私の視界に現れる。それら一つ一つを丁寧に補修していく作業。簡単だ――大丈夫、出来る。花でも沢山やったことだった。

魔力を注ぎ込んで、生命力を活発化させる。犬の体の中に、黒いもやがあった。これは病気のしるし。大丈夫、父母から取り除く方法は聞いている。――知っている。

癒術はまるで裁縫に似ているのだと、思ったことがある。相手の体の中の生命力、魔力、様々な生きるために動くものたち。それらは線のようで、私はそれを補修するためだけに魔力を注ぎ、修復し、ほつれを結ぶだけなのだ。

幸いというべきか、犬には重篤な怪我は無かった様子だった。少しだけ多く出し過ぎた癒術の光に、捕まえた黒いもやを流し込んで手の平の中でぽん、と破裂させる。これで問題無く、施術は終わった。

小さく息を吐く。終わったよ、と口にすると、犬は私の方を見つめた。まるで言葉がわかっているかのような、様子だった。

犬は私の様子をじっと見つめた後、軽く感謝でも述べるように小さく鳴いて、手の平を舐めてきた。少しだけくすぐったい。

「もうエトルリリーを盗んじゃ駄目だよ。あれは高価だから、もう……本当に、大変なことになるんだからね!」

軽く諫めるように言葉を口にすると、犬はもう一度わん、と鳴く。だが、ちらちらとその目がエトルリリーの散らばった花弁を見つめているのが見えた。どうしてこんなにエトルリリーに執着するのだろうか。

落ちていた花弁を拾い上げる。少しだけしなびたそれに、癒術の光を僅かに注ぎ込むと、直ぐに見違えたように花弁にみずみずしさが蘇った。

「これが欲しいの?」

犬が鳴く。ぐるぐるとその場で回り始めた。

「……花弁かぁ……」

「メル、犬にエトルリリーは毒なんだ」

「えっ。そ、そうなの?」

「そう――茎を口にくわえるだけでも、徐々に犬の命を奪っていく。花弁なんてもってのほか、犬が触れるだけでも死に至ることもあるくらいで」

そんなに危ないものなら、流石に渡すわけにはいかない。そもそも、口にくわえるだけでも命を盗むものなのに、どうしてここまで運べたのだろうか。思わず戦いていると、犬が小さく呻くようにリュジに対して吠えだす。完全にリュジを敵認定したかのような声音だった。

「……とにかく、エトルリリーは犬には渡せない」

「そ、そうなんだ。ごめんね。これは君には危ないんだって」

落ちていたエトルリリーの花弁を拾い集める。犬が間違って拾ったらとんでもないことになってしまうから――という理由での行動だったのだが、犬からしたら取ってきた獲物を私が奪うように見えたのだろう。きゅんきゅんと喉を鳴らすように高い声で鳴き、犬は私の衣服を引っ張った。

「ちょ、ちょっと、ごめん、本当に駄目なんだよ……」

そこまでして、どうしてエトルリリーに執着するのだろうか。だがここで渡したら、犬に待っているのは死のみである。流石に譲歩は出来ない。

犬と私でほとんど引っ張り合いっこのようなことをしていると、リュジが僅かに息を吐いて、「……メル、ハンカチ、あるか?」とだけ口にした。

もちろんある。「持って来てるよ」と言うと、「貸してくれ」と直ぐに続けられた。

花弁を持っていない手で、ハンカチを取りだして渡す。リュジは小さく息を零すと、軽く手を振った。瞬間、杖が現れる。

「えっ、すごい」

「収納魔法の一環だから、便利だし覚えておくと良い」

「今度教えて……」

リュジが小さく笑いながら、杖を振る。柔らかな金色の光が杖の先端に灯った。それを、リュジはハンカチにこするようにしてつける。瞬間、ハンカチが波打つように震え、すぐにそれが治まった。

「ハンカチに防護膜を施した」

「ぼ、防護膜……って……?」

「包んだものの香りや、特性を、外に出さないようにしたんだ」

言いながらリュジはハンカチを広げる。花びらをここに、と言うので、私は拾っていた花びらをハンカチに置いた。リュジがそれをくるくると巻く。そうして、犬の傍に座り、前足の部分に器用に結びつけるのが見えた。

そうか、花弁に触れたら危ないわけだから、ハンカチ、しかも魔法のかけられたもので包んでおけば、犬にも問題無く花弁が運べる、ということである。

「これでいいだろ」

「すごいリュジ……惚れ直してしまう……」

「惚れ直すって。そもそも最初から惚れてもないくせに」

「惚れてるよ! 大好きだよ!」

リュジは微かに眉根を寄せると、そうかよ、とだけ続ける。そうして犬の背を軽く撫でると、「もう二度と盗むなよ」とだけ続けた。

犬が小さく鳴いて、鼻先をリュジの靴先にくっつける。まるで感謝を示すように、頭を垂れるかのような――そんな行為だった。

犬はぐるぐると私とリュジの周囲を回ると、わん、と高らかに鳴いて、その場を走り去っていく。その背を眺めながら、私とリュジは一息ついた。

「大通りに戻ろう。それと、さっきの店主の店を探す」

「えっ。どうして」

「動物に暴力するような奴にエトルリリーは似合わないだろ?」

つまりもう卸さない、ということだろうか。わあ。先ほどの男性店主のこれからに心中で合掌しながら、私はリュジと共に、大通りへ戻った。

///

声はまだ絶え間なく響いてきていて、動物の鳴き声の他に、人の罵声のようなものが混ざり始める。

それらが発せられている場所に着いたのは、直ぐだった。路地裏の、少しだけ入り組んだ場所。そこに、一匹の――亜麻色の犬と、その犬を蹴りつける男性が立っていた。

男性はとにかく激昂しているようで、私とリュジがやってきたにもかかわらず、犬をゴム鞠のように蹴りつけている。散々嬲られたのだろう、犬は僅かに高い声で鳴くと、その場でぐったりと体を横たえていた。

――と、とんでもない状況に出くわしてしまった。

思わず口の中が乾く。体が緊張でこわばる。目の前の状況を上手く理解出来なくて、恐怖が忍び寄るように私の心をかたまらせるのがわかった。

何を言うべきか、僅かに逡巡をした瞬間、私を守るようにリュジが私の前に立った。

「何をされているんですか?」

静かな問いかけだった。男性はリュジの声に、ハッと意識を取り戻したように目を見開く。そうして、私とリュジを見つめた。

「……お嬢ちゃんにお坊ちゃん、どうしてこんなところへ?」

値踏みするような目線だ。暴行の直後で興奮しているのか、目だけがらんらんと輝いている。

少しだけ居心地の悪さを感じながら、「犬の声が聞こえたの」と、子どもっぽさを装って私は言葉を続ける。

「その犬、どうしたの? かわいそう……」

「この犬、この犬は……この犬……」

男性は興奮をあらわにしたまま、僅かに首を振る。もしこちらが変なことでも言えば、直ぐにでも襲いかかってきそうな、そんな張り詰めた緊張感めいたものが、私たちと男性の間にあった。

だが、男性は、犬にしているようなことを私たちにするつもりはなかったのだろう。何度も囁くように犬は、犬は、と続けた後、ゆっくりと呼吸をした。

「この犬は……おじちゃんが売っている花を、台無しにしたんだ。だからこうなっても仕方ないだろう? ほら、お母さん達が心配しているよ。帰りなさい」

柔らかな声だったが、視線は犬から剥がれない。恐らく、私たちがいるから一瞬行動を止めただけであり、居なくなればまた、犬に対する暴力を再開するのだろうと思われた。

恐らく、犬が、死ぬまで。

犬が私を見る。――視線が合った、気がした。その目が如実に、助けてくれ、と訴えているように見えた。

リュジが僅かに視線を逸らす。その視線を追うように見つめると、犬の傍に――先ほど見た、エトルリリーが数本、落ちているのが見えた。店先にあったものは華やかに花弁を広げていたが、落ちているものは、暴力によってか、それとも何かしらの要因によってか、萎れて、花びらが路地裏に点々と落ちている。

「それとも、なにかな。もしかしてこの犬はお嬢ちゃん達の飼い犬なのかな?」

「――いえ、違います」

リュジが間髪入れずに否定をする。「エトルリリーを、盗まれたんですか?」と、リュジは言葉を続けた。

「そうだよ。エトルリリーを、こんな――こんなに! これはもう売り物にならない! 高かったんだ、高いんだよ、エトルリリーは! こんな犬、こんな犬に盗まれて――!」

「エトルリリーを、犬が……」

リュジは少し考え込むような仕草をする。地面に散らばったエトルリリーの本数は、確かに多い。恐らく飾ってある花瓶ごと、犬に取られたのだろう。

どうして犬がそんなことをしたのかは、ともかくとして。

――落ちているエトルリリーを見つめる。十本以下だ。店主は、これらが犬によって奪われ、しかもぞんざいに扱われて売り物にならなくなったから、怒っている。

それなら、状況を収めるのは、たやすい。

「おじさま、萎れているエトルリリーが元に戻ったら、犬のこと、もういじめないでくれる?」

「……あ、ァ? どういうことだい?」

「おい、メル」

リュジが僅かに怒ったように声を上げる。例えば、賠償出来る金額を持っていたら、お金を払っていただろう。けれど、私の手元には、エトルリリーを一本買ったらそれでもう、どうしようもない程度の金額しかないのだ。落ちているものを全て買取り、店主の機嫌を取って、苦しめられている犬を助ける――だなんて大団円は、演じることが出来ない。

私は花びらが抜け落ち、茎が折れてしまったエトルリリーを拾う。その姿を、男性と――そして倒れ伏した犬が、じっと見つめてくるのがわかった。

いつものようにやるだけだ。問題無い。私は小さく息を吐いて、ゆっくりとエトルリリーに魔力を注ぎ込む。癒術の、開始だ。

折れてしまった場所は修復して、元気の無い場所には魔力を流し込む。少しずつ少しずつ、怪我した部分を補完するように、ゆっくりと。花の生命力が解れた部分は指先で直し、穴が空いてしまった部分には埋め込むように魔力を流す。そうすると、エトルリリーは少しずつ、咲き誇り始める。

癒術を使うとき独特の光が、じんわりと手の平から零れていく。それを逃さないように、一つ一つ丁寧に修復をしてから、私は小さく息を吐いた。

男性に、完全に修復したエトルリリーを手渡す。男性はエトルリリーを、まるで幻影か何かを見つめるような目で見つめていた。

「これで良い?」

「――あ、――ああ、これなら売り物になる。全然問題無い」

「もう犬のこと、いじめない?」

「もちろん! 君たちの方で好きにするといい」

出会ったばかりの獰猛さは消え失せ、男性は私からエトルリリーを奪うように取ると、そのまま走り去っていく。リュジが「メル」と、少しだけ怒ったような声を上げた。

「癒術士としての力を軽々に使うなよ」

「でも、必要だったよ。お金も無かったし」

「……確かに、足りなかったけど。花冠祭の時期は暴力が禁止されているとか、皇帝のお膝元で、しかも建国を祝う祭が近いのに動物を殺そうとするだなんて騎士団に捕まるだとか、そういうのをでっち上げて言えば良かったんだ。疲れるのに、癒術をする必要は無かった」

言い方は大変つんけんとしているけれど、私のことを心配してくれていたのは確かなのだろう。少しだけ笑って、私はリュジのことをぎゅうっと抱きしめる。最高、見てくれ、私の推しを! という気持ちを込めてぎゅうぎゅうと抱きついてから、ゆっくりと体を離す。

リュジは呆けた顔をしていたが、すぐに眦を赤くさせると「メル。外!」と怒ったような声を上げる。

「ごめん。でも嬉しくて。リュジが私のことを心配してくれたのが! ありがとう!」

ここで沢山のお説教を聞くことは出来るが、流石にその時間は無い。私は推しを堪能する時間を直ぐに済ませて、即座に犬の傍に駆け寄る。

人間による攻撃で傷を負った犬だから、近づいたら少し嫌がられたりするだろうかと思ったが、どうにも大人しい。もしかしたら、反応する気力すらも無いのかもしれない。

いくつか傷口があるのが見られた。――まだ、魔力は残っている。父母の魔力を受け継いだ私の中には、有り余るほどのそれが存在するのだ。

だから、治せる。――けれど。今まで花ばかりで練習してきた手前、急に生き物を治す、となるとどうしても緊張してしまう。父母からの魔力を受け継ぐ前は、普通に出来ていたことなのに、それでも、だ。

喉が震える。――今までは出来ていた。魔力が増えてから、沢山、練習をした。目の前には、傷を負った犬が居る。

することは一つだった。

そっと指先をかざす。リュジが「メル?」と私の名前を呼んだ。そっと視線を向けると、彼は直ぐに私の傍に座り込む。先ほどの少しだけ怒ったような感情はどこかへ消え、今は気遣わしげな感情が瞳に滲んでいる。

「……大丈夫なのか?」

「わ、わからない……けど、治さなきゃ。お願い、傍に居てくれる?」

「言われなくとも、メルの傍には居るつもりだった。……俺は癒術には詳しくないけど、何かあったら、メルのこと、絶対に守るから」

リュジが私の背にそっと触れてくる。私は頷いて、自分の手の平と、犬に集中をした。

怪我を負った場所が、へこみやほつれとして、私の視界に現れる。それら一つ一つを丁寧に補修していく作業。簡単だ――大丈夫、出来る。花でも沢山やったことだった。

魔力を注ぎ込んで、生命力を活発化させる。犬の体の中に、黒いもやがあった。これは病気のしるし。大丈夫、父母から取り除く方法は聞いている。――知っている。

癒術はまるで裁縫に似ているのだと、思ったことがある。相手の体の中の生命力、魔力、様々な生きるために動くものたち。それらは線のようで、私はそれを補修するためだけに魔力を注ぎ、修復し、ほつれを結ぶだけなのだ。

幸いというべきか、犬には重篤な怪我は無かった様子だった。少しだけ多く出し過ぎた癒術の光に、捕まえた黒いもやを流し込んで手の平の中でぽん、と破裂させる。これで問題無く、施術は終わった。

小さく息を吐く。終わったよ、と口にすると、犬は私の方を見つめた。まるで言葉がわかっているかのような、様子だった。

犬は私の様子をじっと見つめた後、軽く感謝でも述べるように小さく鳴いて、手の平を舐めてきた。少しだけくすぐったい。

「もうエトルリリーを盗んじゃ駄目だよ。あれは高価だから、もう……本当に、大変なことになるんだからね!」

軽く諫めるように言葉を口にすると、犬はもう一度わん、と鳴く。だが、ちらちらとその目がエトルリリーの散らばった花弁を見つめているのが見えた。どうしてこんなにエトルリリーに執着するのだろうか。

落ちていた花弁を拾い上げる。少しだけしなびたそれに、癒術の光を僅かに注ぎ込むと、直ぐに見違えたように花弁にみずみずしさが蘇った。

「これが欲しいの?」

犬が鳴く。ぐるぐるとその場で回り始めた。

「……花弁かぁ……」

「メル、犬にエトルリリーは毒なんだ」

「えっ。そ、そうなの?」

「そう――茎を口にくわえるだけでも、徐々に犬の命を奪っていく。花弁なんてもってのほか、犬が触れるだけでも死に至ることもあるくらいで」

そんなに危ないものなら、流石に渡すわけにはいかない。そもそも、口にくわえるだけでも命を盗むものなのに、どうしてここまで運べたのだろうか。思わず戦いていると、犬が小さく呻くようにリュジに対して吠えだす。完全にリュジを敵認定したかのような声音だった。

「……とにかく、エトルリリーは犬には渡せない」

「そ、そうなんだ。ごめんね。これは君には危ないんだって」

落ちていたエトルリリーの花弁を拾い集める。犬が間違って拾ったらとんでもないことになってしまうから――という理由での行動だったのだが、犬からしたら取ってきた獲物を私が奪うように見えたのだろう。きゅんきゅんと喉を鳴らすように高い声で鳴き、犬は私の衣服を引っ張った。

「ちょ、ちょっと、ごめん、本当に駄目なんだよ……」

そこまでして、どうしてエトルリリーに執着するのだろうか。だがここで渡したら、犬に待っているのは死のみである。流石に譲歩は出来ない。

犬と私でほとんど引っ張り合いっこのようなことをしていると、リュジが僅かに息を吐いて、「……メル、ハンカチ、あるか?」とだけ口にした。

もちろんある。「持って来てるよ」と言うと、「貸してくれ」と直ぐに続けられた。

花弁を持っていない手で、ハンカチを取りだして渡す。リュジは小さく息を零すと、軽く手を振った。瞬間、杖が現れる。

「えっ、すごい」

「収納魔法の一環だから、便利だし覚えておくと良い」

「今度教えて……」

リュジが小さく笑いながら、杖を振る。柔らかな金色の光が杖の先端に灯った。それを、リュジはハンカチにこするようにしてつける。瞬間、ハンカチが波打つように震え、すぐにそれが治まった。

「ハンカチに防護膜を施した」

「ぼ、防護膜……って……?」

「包んだものの香りや、特性を、外に出さないようにしたんだ」

言いながらリュジはハンカチを広げる。花びらをここに、と言うので、私は拾っていた花びらをハンカチに置いた。リュジがそれをくるくると巻く。そうして、犬の傍に座り、前足の部分に器用に結びつけるのが見えた。

そうか、花弁に触れたら危ないわけだから、ハンカチ、しかも魔法のかけられたもので包んでおけば、犬にも問題無く花弁が運べる、ということである。

「これでいいだろ」

「すごいリュジ……惚れ直してしまう……」

「惚れ直すって。そもそも最初から惚れてもないくせに」

「惚れてるよ! 大好きだよ!」

リュジは微かに眉根を寄せると、そうかよ、とだけ続ける。そうして犬の背を軽く撫でると、「もう二度と盗むなよ」とだけ続けた。

犬が小さく鳴いて、鼻先をリュジの靴先にくっつける。まるで感謝を示すように、頭を垂れるかのような――そんな行為だった。

犬はぐるぐると私とリュジの周囲を回ると、わん、と高らかに鳴いて、その場を走り去っていく。その背を眺めながら、私とリュジは一息ついた。

「大通りに戻ろう。それと、さっきの店主の店を探す」

「えっ。どうして」

「動物に暴力するような奴にエトルリリーは似合わないだろ?」

つまりもう卸さない、ということだろうか。わあ。先ほどの男性店主のこれからに心中で合掌しながら、私はリュジと共に、大通りへ戻った。

3

お気に入りに追加

882

あなたにおすすめの小説

公女様は愛されたいと願うのやめました。~態度を変えた途端、家族が溺愛してくるのはなぜですか?~

朱色の谷

恋愛

公爵家の末娘として生まれた幼いティアナ。

お屋敷で働いている使用人に虐げられ『公爵家の汚点』と呼ばれる始末。

お父様やお兄様は私に関心がないみたい。

ただ、愛されたいと願った。

そんな中、夢の中の本を読むと自分の正体が明らかに。

◆恋愛要素は前半はありませんが、後半になるにつれて発展していきますのでご了承ください。

芋女の私になぜか完璧貴公子の伯爵令息が声をかけてきます。

ありま氷炎

恋愛

貧乏男爵令嬢のマギーは、学園を好成績で卒業し文官になることを夢見ている。

そんな彼女は学園では浮いた存在。野暮ったい容姿からも芋女と陰で呼ばれていた。

しかしある日、女子に人気の伯爵令息が声をかけてきて。そこから始まる彼女の物語。

すべてを思い出したのが、王太子と結婚した後でした

珠宮さくら

恋愛

ペチュニアが、乙女ゲームの世界に転生したと気づいた時には、すべてが終わっていた。

色々と始まらなさ過ぎて、同じ名前の令嬢が騒ぐのを見聞きして、ようやく思い出した時には王太子と結婚した後。

バグったせいか、ヒロインがヒロインらしくなかったせいか。ゲーム通りに何一ついかなかったが、ペチュニアは前世では出来なかったことをこの世界で満喫することになる。

※全4話。

〘完〙前世を思い出したら悪役皇太子妃に転生してました!皇太子妃なんて罰ゲームでしかないので円満離婚をご所望です

hanakuro

恋愛

物語の始まりは、ガイアール帝国の皇太子と隣国カラマノ王国の王女との結婚式が行われためでたい日。

夫婦となった皇太子マリオンと皇太子妃エルメが初夜を迎えた時、エルメは前世を思い出す。

自著小説『悪役皇太子妃はただ皇太子の愛が欲しかっただけ・・』の悪役皇太子妃エルメに転生していることに気付く。何とか初夜から逃げ出し、混乱する頭を整理するエルメ。

すると皇太子の愛をいずれ現れる癒やしの乙女に奪われた自分が乙女に嫌がらせをして、それを知った皇太子に離婚され、追放されるというバッドエンドが待ち受けていることに気付く。

訪れる自分の未来を悟ったエルメの中にある想いが芽生える。

円満離婚して、示談金いっぱい貰って、市井でのんびり悠々自適に暮らそうと・・

しかし、エルメの思惑とは違い皇太子からは溺愛され、やがて現れた癒やしの乙女からは・・・

はたしてエルメは円満離婚して、のんびりハッピースローライフを送ることができるのか!?

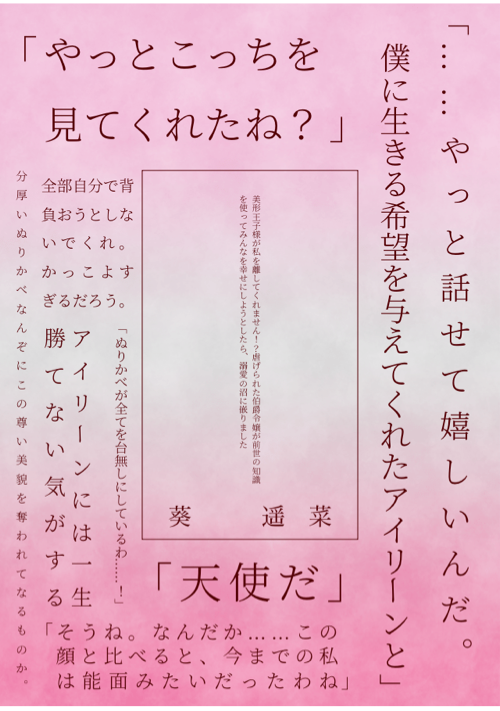

美形王子様が私を離してくれません!?虐げられた伯爵令嬢が前世の知識を使ってみんなを幸せにしようとしたら、溺愛の沼に嵌りました

葵 遥菜

恋愛

道端で急に前世を思い出した私はアイリーン・グレン。

前世は両親を亡くして児童養護施設で育った。だから、今世はたとえ伯爵家の本邸から距離のある「離れ」に住んでいても、両親が揃っていて、綺麗なお姉様もいてとっても幸せ!

だけど……そのぬりかべ、もとい厚化粧はなんですか? せっかくの美貌が台無しです。前世美容部員の名にかけて、そのぬりかべ、破壊させていただきます!

「女の子たちが幸せに笑ってくれるのが私の一番の幸せなの!」

ーーすると、家族が円満になっちゃった!? 美形王子様が迫ってきた!?

私はただ、この世界のすべての女性を幸せにしたかっただけなのにーー!

※約六万字で完結するので、長編というより中編です。

※他サイトにも投稿しています。

【書籍化進行中】契約婚ですが可愛い継子を溺愛します

綾雅(ヤンデレ攻略対象、電子書籍化)

恋愛

書籍化確定です。詳細はしばらくお待ちください(o´-ω-)o)ペコッ

前世の記憶がうっすら残る私が転生したのは、貧乏伯爵家の長女。父親に頼まれ、公爵家の圧力と財力に負けた我が家は私を売った。

悲壮感漂う状況のようだが、契約婚は悪くない。実家の借金を返し、可愛い継子を愛でながら、旦那様は元気で留守が最高! と日常を謳歌する。旦那様に放置された妻ですが、息子や使用人と快適ライフを追求する。

逞しく生きる私に、旦那様が距離を詰めてきて? 本気の恋愛や溺愛はお断りです!!

ハッピーエンド確定

【同時掲載】小説家になろう、アルファポリス、カクヨム、エブリスタ

2024/12/26……書籍化確定、公表

2024/09/07……カクヨム、恋愛週間 4位

2024/09/02……小説家になろう、総合連載 2位

2024/09/02……小説家になろう、週間恋愛 2位

2024/08/28……小説家になろう、日間恋愛連載 1位

2024/08/24……アルファポリス 女性向けHOT 8位

2024/08/16……エブリスタ 恋愛ファンタジー 1位

2024/08/14……連載開始

モブはモブらしく生きたいのですっ!

このの

恋愛

公爵令嬢のローゼリアはある日前世の記憶を思い出す

そして自分は友人が好きだった乙女ゲームのたった一文しか出てこないモブだと知る!

「私は死にたくない!そして、ヒロインちゃんの恋愛を影から見ていたい!」

死亡フラグを無事折って、身分、容姿を隠し、学園に行こう!

そんなモブライフをするはずが…?

「あれ?攻略対象者の皆様、ナゼ私の所に?」

ご都合主義です。初めての投稿なので、修正バンバンします!

感想めっちゃ募集中です!

他の作品も是非見てね!

悪役令息の婚約者になりまして

どくりんご

恋愛

婚約者に出逢って一秒。

前世の記憶を思い出した。それと同時にこの世界が小説の中だということに気づいた。

その中で、目の前のこの人は悪役、つまり悪役令息だということも同時にわかった。

彼がヒロインに恋をしてしまうことを知っていても思いは止められない。

この思い、どうすれば良いの?

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる