あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

裏長屋の若殿、限られた自由を満喫する

克全

歴史・時代

貧乏人が肩を寄せ合って暮らす聖天長屋に徳田新之丞と名乗る人品卑しからぬ若侍がいた。月のうち数日しか長屋にいないのだが、いる時には自ら竈で米を炊き七輪で魚を焼く小まめな男だった。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

同じアパートに住む年上未亡人美女は甘すぎる。

ピコサイクス

青春

大学生の翔太は、一人暮らしを始めたばかり。

真下の階に住むのは、落ち着いた色気と優しさを併せ持つ大人の女性・水無瀬紗夜。

引っ越しの挨拶で出会った瞬間、翔太は心を奪われてしまう。

偶然にもアルバイト先のスーパーで再会した彼女は、翔太をすぐに採用し、温かく仕事を教えてくれる存在だった。

ある日の仕事帰り、ふたりで過ごす時間が増えていき――そして気づけば紗夜の部屋でご飯をご馳走になるほど親密に。

優しくて穏やかで――その色気に触れるたび、翔太の心は揺れていく。

大人の女性と大学生、甘くちょっぴり刺激的な同居生活(?)がはじまる。

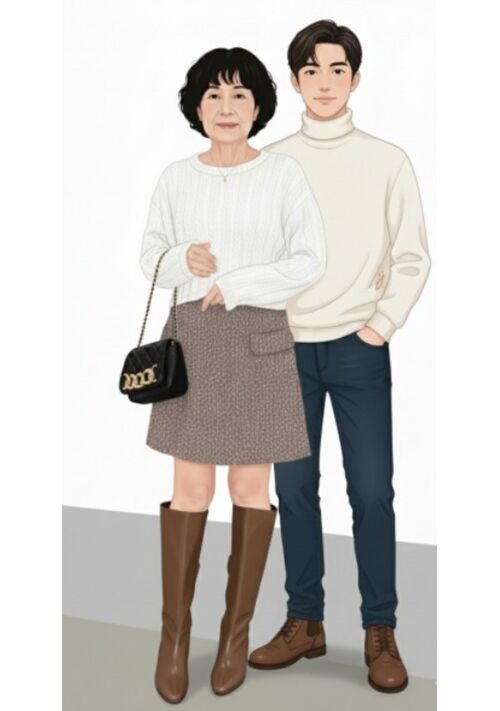

還暦の性 若い彼との恋愛模様

MisakiNonagase

恋愛

還暦を迎えた和子。保持する資格の更新講習で二十代後半の青年、健太に出会った。何気なくてLINE交換してメッセージをやりとりするうちに、胸が高鳴りはじめ、長年忘れていた恋心に花が咲く。

そんな還暦女性と二十代の青年の恋模様。

その後、結婚、そして永遠の別れまでを描いたストーリーです。

全7話

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ママと中学生の僕

キムラエス

大衆娯楽

「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる