18 / 81

第二章 謀略の坂

第二回 奸臣の貌①

しおりを挟む

翌、戌の刻。

月も無い夜の城下を、清記は主税介と並んで歩いていた。

提灯は、手にしていない。灯りに頼らなくても、念真流の修行で鍛えられた夜目は、梟のように利く。それは、主税介とて同じだろう。主税介も他家に養子に出されたとは言え、自分に勝るとも劣らないほど、父の修行を受けているのだ。

それに、提灯を手にして目立つ真似はしたくなかった。

「尾行には気を付けよ。場合によっては斬って構わぬ」

と、主税介は父に念を押されたらしい。斬っても構わないとは、どういう理由があるというのか。尾行されずに、梅岳に会う。それだけでも、剣呑だとわかる。

清記は気配を消しながらも、周囲の気配に気を配った。

主税介も同様である。真剣な面持ちで、歩んでいる。梅岳に会う事に対し、気負うところがあるのかもしれない。清記は父の代理として何度か会った事があるが、主税介は今回が初めてらしい。

「どんなお方なんでしょうか」

出発前に、主税介が訊いてきた。

その問いに答える前に、清記は胡麻塩頭の小男の顔を思い浮かべた。深い皺と人好きしそうな笑みの奥に光る、狡猾な瞳。あの男の前に出ると、否が応でも身構えてしまう圧がある。

「隙の無いお人だな」

「へぇ。武芸も嗜まれるのですか?」

「いや、そうではない。目や言葉の隙の事だ。向かい合っているだけで、心の中を見透かされているかのような気分になる」

それで納得したのかわからないが、主税介はそれ以上何も訊いてこなかった。

夜須城三の丸に入る、大手門に辿り着いた。

三の丸には、藩の官舎や各種の蔵、そして一門衆や家老を世襲する門閥老職の屋敷が立ち並んでいる。梅岳の屋敷も、この三の丸にあった。

一代で成り上がった梅岳の屋敷は、本来は此処にあるべきではない。しかし、藩主・利永の意向により、特別に許されているのだという。

清記は、篝火が焚かれた大手門の前に進み出た。

「何か御用でございますか?」

守備する番士にそう訪ねられた清記は、姓名を告げると番士の顔色が一変しすぐに通された。事前に梅岳からの命令を受けているのだろう。本来、この時刻に大手門の通行は許されていない。

(ここか……)

犬山邸。闇の中でも、その屋敷の威容には圧倒されるものがあった。狭間を施した白亜の土塀に、豪壮な長屋門。正対して立ってみると、いつも息を呑む。

訪ないを入れると、程なく初老の武士が現れた。梅岳の用人、波多野右衛門である。

「これはこれは、平山様。そして、お隣りは御舎弟様ですかな?」

「主税介、ご家老の用人であられる波多野殿だ」

清記は初対面の二人を引き合わせると、主税介が礼儀正しく頭を下げた。

「用人の波多野と申します。穴水主税介様でございますね。そして清記様も、ようこそおいでなられました」

清記と主税介がほぼ同時に返事をすると、波多野という老武士が周囲を見渡した。

「尾行はございません」

清記は波多野の心配を察して言うと、波多野が一つ頷き二人を中に招き入れた。

広い邸内を、石灯の火が闇夜を煌々と照らしている。何かに備えているのだろうか。思えば、肌にひりつくような殺気も感じる。当然、この雰囲気を主税介も察している事だろう。

(気負うなよ)

清記は、内心で主税介に問い掛けた。今回呼ばれたのがお役目だったとして、主税介も共に呼ばれたという事は、主税介にとっては好機なのだ。自分にとっては不安を覚えなくもないが、平山家当主の地位や御手先役という役目に執着があるわけではない。

(お前が私から嫡男の地位を奪うには、絶好の機会だ)

だからとて、清記も易々と譲るつもりはない。そこには兄としての意地もあるが、それ以上の懸念もある。主税介では、御手先役が持つ闇に引きずり込まれる恐れがあるのだ。

屋敷に入ると、主税介が廊下の狭さや天井の低さに驚いていた。屋敷の広さ・大きさに比して、それが意外だったのだろう。

この造りそのものが、梅岳の用心深さの表れだった。廊下の狭さ、天井の低さは刀を自由に振らせない為だと、清記はかつて同行した父に聞いた事がある。

一代で、しかも下士から成り上がった梅岳には敵が多いと言われる。事実、自派に取り込めなかった者を、力で叩き潰した事も一度や二度ではないらしい。そこまでして権勢を保持したいという欲望が理解出来ないが、この屋敷を訪れる度に梅岳の覚悟というものを感じる。

案内する波多野が、咄嗟に脇へ逸れた。何事かと思った清記の前に、少年から青年になりつつある若い武士が立っていた。

「若様にあられます」

波多野が呟くように言うと、清記と主税介は慌てて跪いた。

「よい。面を上げよ」

そう言われ、清記は顔を上げた。

赤い面皰が痛々しい、日に焼けた顔がそこにあった。白い歯を見せて笑んでいる。

「犬山格之助という。会うのは初めてであるな」

「はっ……」

梅岳の嫡男である。しかし格之助は、何を隠そう藩主・利永の子だった。生母が賤しい身分であった為に藩主家には入れず、かと言って粗略にも扱えないという事で、犬山家に養子入りしたのだ。

この養子入りに関しては、色々と言われている。その最たるは、格之助が梅岳の種ではないか? と、いう噂だ。格之助の生母は、利永のお手付きになるまでは、梅岳の妾であったと、まことしやかに囁かれている。

しかも梅岳は、格之助の養子入りに際して既に後継者と定めていた嫡男を廃嫡しているのだ。そして、格之助を自分の後継者として元服させている。我が子だからそこまでするのだと、この噂に真実味を与えていた。

「そなたらが、あの平山一族か。一度、会いたいと思っておった」

その歳で、一族の真なるお役目の事を知っているのか。御手先役の存在は秘密裏。藩主と一門の当主格、そして執政府を構成する重臣しか知らないはずである。格之助が知っているという事は、梅岳が教えたのか。

「勿体なきお言葉にございます。我々は、言わば不浄なるお役目に就きし身でございますれば、こうしてお話をするだけでも恐れ多い事にございます」

「何を申す。そなたらが働いているからこそ、我々は安寧に暮らしていけるというもの。不浄であるはずがない」

「はっ……」

「厳しい役目だと思うが、よろしく頼む」

格之助がそう言って、踵を返した。主税介が感激したように深々と平伏したが、清記は格之助の言動と主税介の反応を、鼻白んで眺めていた。優しい言葉なら、誰でも言える。しかし、言うだけで汚れ役を代わろうとはしない。それが特権階級の人間というものなのだ。そして、それで一々感激する主税介の脇も甘い。これではいいように扱われるだけではないか。

月も無い夜の城下を、清記は主税介と並んで歩いていた。

提灯は、手にしていない。灯りに頼らなくても、念真流の修行で鍛えられた夜目は、梟のように利く。それは、主税介とて同じだろう。主税介も他家に養子に出されたとは言え、自分に勝るとも劣らないほど、父の修行を受けているのだ。

それに、提灯を手にして目立つ真似はしたくなかった。

「尾行には気を付けよ。場合によっては斬って構わぬ」

と、主税介は父に念を押されたらしい。斬っても構わないとは、どういう理由があるというのか。尾行されずに、梅岳に会う。それだけでも、剣呑だとわかる。

清記は気配を消しながらも、周囲の気配に気を配った。

主税介も同様である。真剣な面持ちで、歩んでいる。梅岳に会う事に対し、気負うところがあるのかもしれない。清記は父の代理として何度か会った事があるが、主税介は今回が初めてらしい。

「どんなお方なんでしょうか」

出発前に、主税介が訊いてきた。

その問いに答える前に、清記は胡麻塩頭の小男の顔を思い浮かべた。深い皺と人好きしそうな笑みの奥に光る、狡猾な瞳。あの男の前に出ると、否が応でも身構えてしまう圧がある。

「隙の無いお人だな」

「へぇ。武芸も嗜まれるのですか?」

「いや、そうではない。目や言葉の隙の事だ。向かい合っているだけで、心の中を見透かされているかのような気分になる」

それで納得したのかわからないが、主税介はそれ以上何も訊いてこなかった。

夜須城三の丸に入る、大手門に辿り着いた。

三の丸には、藩の官舎や各種の蔵、そして一門衆や家老を世襲する門閥老職の屋敷が立ち並んでいる。梅岳の屋敷も、この三の丸にあった。

一代で成り上がった梅岳の屋敷は、本来は此処にあるべきではない。しかし、藩主・利永の意向により、特別に許されているのだという。

清記は、篝火が焚かれた大手門の前に進み出た。

「何か御用でございますか?」

守備する番士にそう訪ねられた清記は、姓名を告げると番士の顔色が一変しすぐに通された。事前に梅岳からの命令を受けているのだろう。本来、この時刻に大手門の通行は許されていない。

(ここか……)

犬山邸。闇の中でも、その屋敷の威容には圧倒されるものがあった。狭間を施した白亜の土塀に、豪壮な長屋門。正対して立ってみると、いつも息を呑む。

訪ないを入れると、程なく初老の武士が現れた。梅岳の用人、波多野右衛門である。

「これはこれは、平山様。そして、お隣りは御舎弟様ですかな?」

「主税介、ご家老の用人であられる波多野殿だ」

清記は初対面の二人を引き合わせると、主税介が礼儀正しく頭を下げた。

「用人の波多野と申します。穴水主税介様でございますね。そして清記様も、ようこそおいでなられました」

清記と主税介がほぼ同時に返事をすると、波多野という老武士が周囲を見渡した。

「尾行はございません」

清記は波多野の心配を察して言うと、波多野が一つ頷き二人を中に招き入れた。

広い邸内を、石灯の火が闇夜を煌々と照らしている。何かに備えているのだろうか。思えば、肌にひりつくような殺気も感じる。当然、この雰囲気を主税介も察している事だろう。

(気負うなよ)

清記は、内心で主税介に問い掛けた。今回呼ばれたのがお役目だったとして、主税介も共に呼ばれたという事は、主税介にとっては好機なのだ。自分にとっては不安を覚えなくもないが、平山家当主の地位や御手先役という役目に執着があるわけではない。

(お前が私から嫡男の地位を奪うには、絶好の機会だ)

だからとて、清記も易々と譲るつもりはない。そこには兄としての意地もあるが、それ以上の懸念もある。主税介では、御手先役が持つ闇に引きずり込まれる恐れがあるのだ。

屋敷に入ると、主税介が廊下の狭さや天井の低さに驚いていた。屋敷の広さ・大きさに比して、それが意外だったのだろう。

この造りそのものが、梅岳の用心深さの表れだった。廊下の狭さ、天井の低さは刀を自由に振らせない為だと、清記はかつて同行した父に聞いた事がある。

一代で、しかも下士から成り上がった梅岳には敵が多いと言われる。事実、自派に取り込めなかった者を、力で叩き潰した事も一度や二度ではないらしい。そこまでして権勢を保持したいという欲望が理解出来ないが、この屋敷を訪れる度に梅岳の覚悟というものを感じる。

案内する波多野が、咄嗟に脇へ逸れた。何事かと思った清記の前に、少年から青年になりつつある若い武士が立っていた。

「若様にあられます」

波多野が呟くように言うと、清記と主税介は慌てて跪いた。

「よい。面を上げよ」

そう言われ、清記は顔を上げた。

赤い面皰が痛々しい、日に焼けた顔がそこにあった。白い歯を見せて笑んでいる。

「犬山格之助という。会うのは初めてであるな」

「はっ……」

梅岳の嫡男である。しかし格之助は、何を隠そう藩主・利永の子だった。生母が賤しい身分であった為に藩主家には入れず、かと言って粗略にも扱えないという事で、犬山家に養子入りしたのだ。

この養子入りに関しては、色々と言われている。その最たるは、格之助が梅岳の種ではないか? と、いう噂だ。格之助の生母は、利永のお手付きになるまでは、梅岳の妾であったと、まことしやかに囁かれている。

しかも梅岳は、格之助の養子入りに際して既に後継者と定めていた嫡男を廃嫡しているのだ。そして、格之助を自分の後継者として元服させている。我が子だからそこまでするのだと、この噂に真実味を与えていた。

「そなたらが、あの平山一族か。一度、会いたいと思っておった」

その歳で、一族の真なるお役目の事を知っているのか。御手先役の存在は秘密裏。藩主と一門の当主格、そして執政府を構成する重臣しか知らないはずである。格之助が知っているという事は、梅岳が教えたのか。

「勿体なきお言葉にございます。我々は、言わば不浄なるお役目に就きし身でございますれば、こうしてお話をするだけでも恐れ多い事にございます」

「何を申す。そなたらが働いているからこそ、我々は安寧に暮らしていけるというもの。不浄であるはずがない」

「はっ……」

「厳しい役目だと思うが、よろしく頼む」

格之助がそう言って、踵を返した。主税介が感激したように深々と平伏したが、清記は格之助の言動と主税介の反応を、鼻白んで眺めていた。優しい言葉なら、誰でも言える。しかし、言うだけで汚れ役を代わろうとはしない。それが特権階級の人間というものなのだ。そして、それで一々感激する主税介の脇も甘い。これではいいように扱われるだけではないか。

0

お気に入りに追加

18

あなたにおすすめの小説

伝説の刀鍛冶が包丁を打った理由

武藤勇城

歴史・時代

戦国時代。

それは、多くの大名が日本各地で名乗りを上げ、一国一城の主となり、天下の覇権を握ろうと競い合った時代。

一介の素浪人が機に乗じ、また大名に見出され、下剋上を果たした例も多かった。

その各地の武将・大名を裏で支えた人々がいる。

鍛冶師である。

これは、戦国の世で名刀を打ち続けた一人の刀鍛冶の物語―――。

2022/5/1~5日 毎日20時更新

全5話

10000文字

小説にルビを付けると文字数が変わってしまうため、難読・特殊な読み方をするもの・固有名詞など以下一覧にしておきます。

煤 すす

兵 つわもの

有明 ありあけ

然し しかし

案山子 かかし

軈て やがて

厠 かわや

行燈 あんどん

朝餉 あさげ(あさごはん)

褌 ふんどし

為人 ひととなり

元服 (げんぷく)じゅうにさい

【淀屋橋心中】公儀御用瓦師・おとき事件帖 豪商 VS おとき VS 幕府隠密!三つ巴の闘いを制するのは誰?

海善紙葉

歴史・時代

●青春真っ盛り・話題てんこ盛り時代小説

現在、アルファポリスのみで公開中。

*️⃣表紙イラスト︰武藤 径 さん。ありがとうございます、感謝です🤗

武藤径さん https://estar.jp/users/157026694

タイトル等は紙葉が挿入しました😊

●おとき。17歳。「世直しおとき」の異名を持つ。

●おときの幼馴染のお民が殺された。役人は、心中事件として処理しようとするが、おときはどうしても納得できない。

お民は、大坂の豪商・淀屋辰五郎の妾になっていたという。おときは、この淀辰が怪しいとにらんで、捜査を開始。

●一方、幕閣の柳沢吉保も、淀屋失脚を画策。実在(史実)の淀屋辰五郎没落の謎をも巻き込みながら、おときは、モン様こと「近松門左衛門」と二人で、事の真相に迫っていく。

✳おおさか

江戸時代は「大坂」の表記。明治以降「大阪」表記に。物語では、「大坂」で統一しています。

□主な登場人物□

おとき︰主人公

お民︰おときの幼馴染

伊左次(いさじ)︰寺島家の職人頭。おときの用心棒、元武士

寺島惣右衛門︰公儀御用瓦師・寺島家の当主。おときの父。

モン様︰近松門左衛門。おときは「モン様」と呼んでいる。

久富大志郎︰23歳。大坂西町奉行所同心

分部宗一郎︰大坂城代土岐家の家臣。城代直属の市中探索目附

淀屋辰五郎︰なにわ長者と呼ばれた淀屋の五代目。淀辰と呼ばれる。

大曽根兵庫︰分部とは因縁のある武士。

福島源蔵︰江戸からやってきた侍。伊左次を仇と付け狙う。

西海屋徳右衛門︰

清兵衛︰墨屋の職人

ゴロさん︰近松門左衛門がよく口にする謎の人物

お駒︰淀辰の妾

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

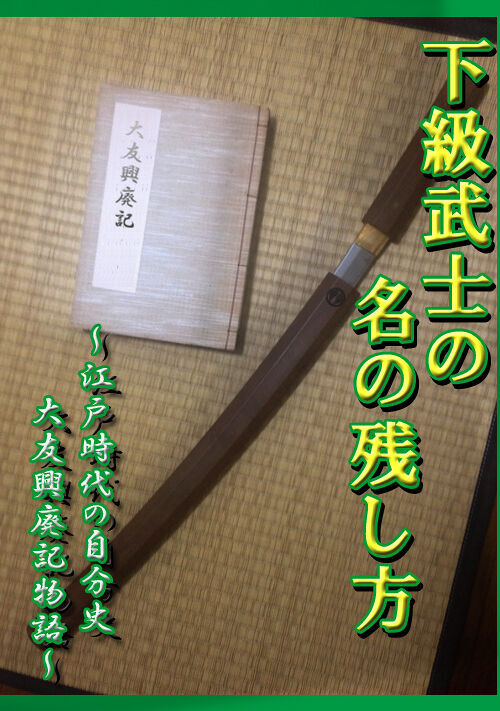

下級武士の名の残し方 ~江戸時代の自分史 大友興廃記物語~

黒井丸

歴史・時代

~本作は『大友興廃記』という実在の軍記をもとに、書かれた内容をパズルのように史実に組みこんで作者の一生を創作した時代小説です~

武士の親族として伊勢 津藩に仕える杉谷宗重は武士の至上目的である『家名を残す』ために悩んでいた。

大名と違い、身分の不安定な下級武士ではいつ家が消えてもおかしくない。

そのため『平家物語』などの軍記を書く事で家の由緒を残そうとするがうまくいかない。

方と呼ばれる王道を書けば民衆は喜ぶが、虚飾で得た名声は却って名を汚す事になるだろう。

しかし、正しい事を書いても見向きもされない。

そこで、彼の旧主で豊後佐伯の領主だった佐伯權之助は一計を思いつく。

裏長屋の若殿、限られた自由を満喫する

克全

歴史・時代

貧乏人が肩を寄せ合って暮らす聖天長屋に徳田新之丞と名乗る人品卑しからぬ若侍がいた。月のうち数日しか長屋にいないのだが、いる時には自ら竈で米を炊き七輪で魚を焼く小まめな男だった。

滝川家の人びと

卯花月影

歴史・時代

故郷、甲賀で騒動を起こし、国を追われるようにして出奔した

若き日の滝川一益と滝川義太夫、

尾張に流れ着いた二人は織田信長に会い、織田家の一員として

天下布武の一役を担う。二人をとりまく織田家の人々のそれぞれの思惑が

からみ、紆余曲折しながらも一益がたどり着く先はどこなのか。

野槌は村を包囲する

川獺右端

歴史・時代

朱矢の村外れ、地蔵堂の向こうの野原に、妖怪野槌が大量発生した。

村人が何人も食われ、庄屋は村一番の怠け者の吉四六を城下へ送り、妖怪退治のお侍様方に退治に来て貰うように要請するのだが。

河越夜戦 〜相模の獅子・北条新九郎氏康は、今川・武田連合軍と関東諸侯同盟軍八万に、いかに立ち向かったのか〜

四谷軒

歴史・時代

【あらすじ】

今は昔、戦国の世の物語――

父・北条氏綱の死により、北条家の家督を継いだ北条新九郎氏康は、かつてない危機に直面していた。

領国の南、駿河・河東(駿河東部地方)では海道一の弓取り・今川義元と、甲斐の虎・武田晴信の連合軍が侵略を開始し、領国の北、武蔵・河越城は関東管領・山内上杉憲政と、扇谷上杉朝定の「両上杉」の率いる八万の関東諸侯同盟軍に包囲されていた。

関東管領の山内上杉と、扇谷上杉という関東の足利幕府の名門の「双つの杉」を倒す夢を祖父の代から受け継いだ、相模の獅子・北条新九郎氏康の奮戦がはじまる。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる