13 / 46

第一話 吉宗の隠密

尾張の下屋敷

しおりを挟む

夕餉時、宗次郎は雲雀に今朝のことを話した。

「朝、身投げの仏さんを見た」

珍しく、宗次郎から話しかけられ、雲雀が給仕の手を止めた。

「もしかして、どんど橋の?」

「知っているのか」

雲雀はうなずくと、板の間に腰を掛けた。

「ええ、既に小日向でも噂ですよ。お武家様のお嬢さんが道ならざる恋に溺れて身投げしたと。明日の婚姻を拒んでいたとかいないとか。しかも恋の相手は陰間(男娼)だと言うじゃありませんか」

宗次郎の口から、思わずため息が出た。

やり場のない辛さを堪える浅井の顔や、泣き叫ぶ御内儀の声が過る。

親の心痛などおかまいなしに、噂は尾もヒレもくっ付けて独り歩きを始めるのだ。しかし死んだ本人にはもう、知る術もなければ反論することもできない。

「浅井半兵衛という幕臣の娘だった」

雲雀が少し驚いた様で、手を口元に持って行った。

「……あら、その方のお名前、お美津さんと言うんじゃ」

意外にも、雲雀の知人らしい。

「そうだが、知り合いなのか」

「ええ、ちょっと……」

言ったきり、その後何も言わず台所から出て行ってしまった。

◇

求馬と出会った日以来、宗次郎は鳥を追っていた。

件の闇餌差のように、鳥刺しを禁じている地で鳥を追ってみたら、何かが食いつくかもしれないと、御拳場に定められた村の近くを彷徨っているのだ。

だがどうしても、鳥に集中できない。

――「俺とお前は同類だ。同じ匂いがする」

あの日、去り際に囁かれた九鬼丸という中間者の声が、ずっと頭から離れないでいた。

交わしたほんの少しだけの言葉が、一語一句、ふつふつと蘇っては、心を乱していく。

(俺とは立場も見た目も性格も全然違う人間や。おんなじとこなんか見つけられへん)

だからどうだと言うのか。

馬場横町から出てすぐの畑地の荒れた道を、モヤモヤしつつ歩いていた。

歩き回る場所も高田から大久保付近へと場所を移したのだが、二日を経た今もまだ成果はない。

高田富士の裾を越え、鬱蒼とした木々の間を抜ける。寺社の敷地に近づいた頃、陰っていた空から陽が届いた。陽の光を見上げ、心を穏やかにできない自分を叱咤するように自分の頬を両手で挟み込みパチンと叩く。すると、その光芒を追うように雀の群れが大きな音を立てて飛び立った。

雀というのはおかしなもので、山や森の中よりも人の住む場所を好む。夜は雑木林や神社の杜で寝ていた雀たちも、陽が昇ると街や畑に姿を現すのだ。だから、誰も立ち入らないような荒地や草原よりも、田舎であろうと家の多い場所の方が雀を追いやすい。

いつの間にか馬場下町の外れまで歩いていた。

目深に被っていた笠を取ると、宗次郎は通りがかった百姓家の軒下で雀の地鳴きを真似た。

「チュチュチュチュ」

チュチュチュチュ

数羽の雀がそれに応えるように集まってきた。

軒の上、道沿いの松の木。思い思いの場所で、宗次郎の出す音を聞いている。

「チュンチュン、チュンチュン」

これは餌を見つけた時の地鳴き。

それを繰り返しながら、竿を持つ手の位置を少しずつ長くずらしていく。

安心しきった雀が、さらに宗次郎の近くまで飛んできた。

と、その刹那……

ジュジュジュジュジュ、ジュンジュン

幻術が解けたように、集まっていた雀たちが一斉に飛び立った。

宗次郎が手繰り寄せた竿先のとり餅には、二羽の雀がくっ付いていた。それを表情も変えずにむしり取ると、腰の籠に押し込んだ。

「お見事!」

その声はすぐ近くから聞こえた。

「いやあ、一度に二羽。それも狙ったか狙っていないのか分からぬほどの見切りの速さ。その若さで、ようそこまで技を極めたもんさねぇ」

松の木陰から現れたのは、三度笠に大きな鳥籠を腰にした町人餌差であった。

「だがよう、鳥刺し棒でちまちま捕っていても、らちが明かねえだろ」

男が腰にぶら下げた麻の袋から細い糸で編んだ網を取り出して見せた。

「カスミ網だ。無双網ならもっとよく捕れるが、あれは仕掛けが面倒でね、あたしゃ、もっぱらこれだ」

言いながら、男は手にした網を広げていく。

確かに男の言うとおりであるが、網に絡まった雀は弱りやすく、それに死んだ鳥は腐敗が早いため、餌鳥の捕獲としては不向きなのだ。それ以前に、鳥の警戒心を煽るため、御拳場近隣での網や銃を使った猟は禁じられている。

(つまりこいつが……)

男は自慢げにその得物の利点を説明しながら、準備を進めている。

「そこで見ていろ」

カスミ網を手にしたまま畑まで下りていくと、雑穀を撒き始めた。そして鳥寄せの笛を吹く。すると撒き餌に気付いた雀が数羽、近寄ってきた。一羽が食い始めると、次々と飛来して、畑はたちまち雀の群れに覆われた。

「それっ」

男が振りかぶると、その群を目がけて網が広がった。

「投網か!」

端に錘の付いた網が、地面を啄んでいた雀はもとより、飛んできた雀までも絡め獲った。

男と共に、宗次郎も網の落ちた場所へ駆け寄る。

絡め獲られた雀たちは、諦めたように大人しくなっている。暴れているのは足や羽が折れて傷ついた雀だ。

二十羽、いや、少なくともそれ以上はいるだろうが、このうち何割が生餌として生き残るのだろうかと、宗次郎は疑問に思う。

「これ、御鷹の餌として売るんだよな」

死にそこないの雀を手にして、男に問う。

「まあ、いくらかは死んじまうが、それでも竿でちまちま釣るよか仕事が速い。すなわち、儲かるってこった。ちなみに、こいつらは飯屋へ肉としても売れる。死んでも損はない」

生餌として使えそうにない雀も一緒くたに、腰の籠へと入れていく。なるほど、鳥籠が大きいのは大猟を予測してか。

ぼんやりと観察していると、男が尋ねてきた。

「あんた、公儀の……か。この近隣の村での鳥刺しが禁じられているのを知っているのか」

御拳場での鳥刺しはもちろん、寺社敷地や大名屋敷への立ち入りも、町人餌差には許されていない。

「いや、鳥屋の雇われだ。それにしても、鷹場の鳥は捕えやすい」

宗次郎は男に話を合わせた。

確かに狩りを禁じているだけあって、御鷹場の鳥には警戒心が薄い――御鷹場で雀を追ってみて、気付いたことの一つだ。

男は宗次郎の答に満足したのか、ククと含み笑いを零した。

「そういうことさ。しかし、鳥見役人には気をつけろ」

男が警戒するそぶりで周りを見渡した。そして声を落とす。

「どこの鳥屋に雇われているかは聴かねえが、真面目に問屋に売るよか、もっと儲かるやり方を口添えしてやろう。お前さんの腕なら、今よりもうんと稼げるぜ。どうだ、乗らねえか」

男が片眉を上げると、一緒に口角も上がった。

「乗った」

宗次郎の答を聞くや、ついて来いとばかりに、人差し指を折り曲げ、スタスタと歩き出した。

牛込は高田や大久保にかけて、この辺りは江戸城下でも墨引き(町奉行管轄内)の端っこで、大名家の広大な御下屋敷があちらこちらに建っている。

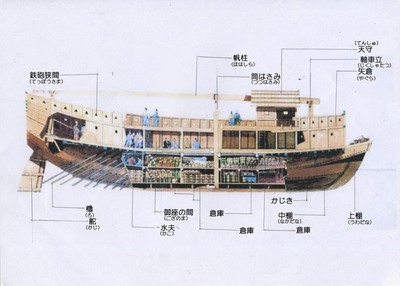

その中でも*戸山屋敷、あるいは戸山荘と呼ばれている尾張の下屋敷は、宿場町を一つ飲み込んだのではないかと思えるほどの茫洋たる広さを持っていた。

宗次郎の先を行く三度笠の鳥刺しは、先の見えない戸山屋敷の外塀に沿った道をひたすら歩いている。

そのうち御成御門と思わしき立派な構えの門を通り過ぎ、さらにしばし歩いてから、もう一つの門の前にたどり着いた。

三度笠の男が立ち止まると、宗次郎の方を振り返った。

「ここは戸山荘の車力門だ。いわゆる大八車のための門ってわけさ」

大八車が通る時には、その門は観音開きになるのだろう。

さっき、塀の外から小高い丘が見えた。それに寺らしき塔の屋根も見えている。鬱蒼とした森を思わせる木々も……。

通用門に向かおうとする男に尋ねた。

「それにしても中はどうなっているんだ。山まで見えた」

三度笠の男がニヤリと笑った。

「山だけじゃねえ。この中にはどでかい池があって、おまけに川も流れている。田畑だってある。おまけに景観の違う庭が幾つもあるってぇ、贅沢ぶりよ。当然、御殿も馬場も鷹部屋も、中間や家臣たちの長屋だって普通にあるさ。だから大量の荷を運び込むために、こんな立派な御門がいるってぇわけだ」

「てことは、中には百姓も住んでいるのか」

「多分、雇われて住んでいるんだろう。あっしら、下々に詳しいこたぁわからねえが」

男が通用門の前で立っている門番に腰の鳥籠を見せると、あっさりと門が開かれた。

ちらりと見えたのは、茂った雑木林と竹林らしき緑の重なり。そしてわだちのある広い道。

中を覗いたところで、宗次郎は男の背中に声をかけた。

「やっぱりやめておく」

振り返った男の顔は無表情だった。驚いた様子もなければ怒ってもいない。

「こんなでっかいお屋敷を見たら、おっかなくなっちまった」

無言で宗次郎を見ていた男は、すぐに取り繕うような笑みを口に浮かべた。

「そうかい? いい話だと思うんだがなあ」

「金は欲しいが、怖いのは嫌だ」

「怖くはねえ。何しろ、この屋敷だ。役人も入って来れねえからな」

なるほど。中間部屋でばくち打ちをするようなものだ。諸藩、下屋敷内の悪事には幕府も手を出しにくいってことだ。それを理解した上で、宗次郎はわざと渋った。

「……もう少し考えさせてくれ」

「まあいいや。また気が向いたら、あっしに声をかけとくれよ。いつもは豊島辺りで鳥を追っているからよ」

「ああ」

男が中に入ったと同時に、門が閉じられた。

独り残された宗次郎は考えた。

(さて、どうしようか……)

この中で何が行われているのか、今探った方が良いのか。あるいは一旦退いて相手の出方を待つか。

宗次郎は後者を選んだ。中を調べるにしても、相手は尾張家である。一旦、伊賀者頭にでも相談した方が良さそうだと、考えた。

この判断が吉と出るか、凶と出るか……

--------

*戸山屋敷――実際に江戸後期には、宿場町を模した商店街や農村まで造り、テーマパークのような有様だったそうです。時の将軍家斉公も訪問されたとか。庭園はドーム10個分だったそうです。早稲田大学文学部、学習院女子大、戸山公園、国際医療センターなどを含む、新宿戸山1~3丁目までが、まるっと一つの御屋敷だったことになります。

「朝、身投げの仏さんを見た」

珍しく、宗次郎から話しかけられ、雲雀が給仕の手を止めた。

「もしかして、どんど橋の?」

「知っているのか」

雲雀はうなずくと、板の間に腰を掛けた。

「ええ、既に小日向でも噂ですよ。お武家様のお嬢さんが道ならざる恋に溺れて身投げしたと。明日の婚姻を拒んでいたとかいないとか。しかも恋の相手は陰間(男娼)だと言うじゃありませんか」

宗次郎の口から、思わずため息が出た。

やり場のない辛さを堪える浅井の顔や、泣き叫ぶ御内儀の声が過る。

親の心痛などおかまいなしに、噂は尾もヒレもくっ付けて独り歩きを始めるのだ。しかし死んだ本人にはもう、知る術もなければ反論することもできない。

「浅井半兵衛という幕臣の娘だった」

雲雀が少し驚いた様で、手を口元に持って行った。

「……あら、その方のお名前、お美津さんと言うんじゃ」

意外にも、雲雀の知人らしい。

「そうだが、知り合いなのか」

「ええ、ちょっと……」

言ったきり、その後何も言わず台所から出て行ってしまった。

◇

求馬と出会った日以来、宗次郎は鳥を追っていた。

件の闇餌差のように、鳥刺しを禁じている地で鳥を追ってみたら、何かが食いつくかもしれないと、御拳場に定められた村の近くを彷徨っているのだ。

だがどうしても、鳥に集中できない。

――「俺とお前は同類だ。同じ匂いがする」

あの日、去り際に囁かれた九鬼丸という中間者の声が、ずっと頭から離れないでいた。

交わしたほんの少しだけの言葉が、一語一句、ふつふつと蘇っては、心を乱していく。

(俺とは立場も見た目も性格も全然違う人間や。おんなじとこなんか見つけられへん)

だからどうだと言うのか。

馬場横町から出てすぐの畑地の荒れた道を、モヤモヤしつつ歩いていた。

歩き回る場所も高田から大久保付近へと場所を移したのだが、二日を経た今もまだ成果はない。

高田富士の裾を越え、鬱蒼とした木々の間を抜ける。寺社の敷地に近づいた頃、陰っていた空から陽が届いた。陽の光を見上げ、心を穏やかにできない自分を叱咤するように自分の頬を両手で挟み込みパチンと叩く。すると、その光芒を追うように雀の群れが大きな音を立てて飛び立った。

雀というのはおかしなもので、山や森の中よりも人の住む場所を好む。夜は雑木林や神社の杜で寝ていた雀たちも、陽が昇ると街や畑に姿を現すのだ。だから、誰も立ち入らないような荒地や草原よりも、田舎であろうと家の多い場所の方が雀を追いやすい。

いつの間にか馬場下町の外れまで歩いていた。

目深に被っていた笠を取ると、宗次郎は通りがかった百姓家の軒下で雀の地鳴きを真似た。

「チュチュチュチュ」

チュチュチュチュ

数羽の雀がそれに応えるように集まってきた。

軒の上、道沿いの松の木。思い思いの場所で、宗次郎の出す音を聞いている。

「チュンチュン、チュンチュン」

これは餌を見つけた時の地鳴き。

それを繰り返しながら、竿を持つ手の位置を少しずつ長くずらしていく。

安心しきった雀が、さらに宗次郎の近くまで飛んできた。

と、その刹那……

ジュジュジュジュジュ、ジュンジュン

幻術が解けたように、集まっていた雀たちが一斉に飛び立った。

宗次郎が手繰り寄せた竿先のとり餅には、二羽の雀がくっ付いていた。それを表情も変えずにむしり取ると、腰の籠に押し込んだ。

「お見事!」

その声はすぐ近くから聞こえた。

「いやあ、一度に二羽。それも狙ったか狙っていないのか分からぬほどの見切りの速さ。その若さで、ようそこまで技を極めたもんさねぇ」

松の木陰から現れたのは、三度笠に大きな鳥籠を腰にした町人餌差であった。

「だがよう、鳥刺し棒でちまちま捕っていても、らちが明かねえだろ」

男が腰にぶら下げた麻の袋から細い糸で編んだ網を取り出して見せた。

「カスミ網だ。無双網ならもっとよく捕れるが、あれは仕掛けが面倒でね、あたしゃ、もっぱらこれだ」

言いながら、男は手にした網を広げていく。

確かに男の言うとおりであるが、網に絡まった雀は弱りやすく、それに死んだ鳥は腐敗が早いため、餌鳥の捕獲としては不向きなのだ。それ以前に、鳥の警戒心を煽るため、御拳場近隣での網や銃を使った猟は禁じられている。

(つまりこいつが……)

男は自慢げにその得物の利点を説明しながら、準備を進めている。

「そこで見ていろ」

カスミ網を手にしたまま畑まで下りていくと、雑穀を撒き始めた。そして鳥寄せの笛を吹く。すると撒き餌に気付いた雀が数羽、近寄ってきた。一羽が食い始めると、次々と飛来して、畑はたちまち雀の群れに覆われた。

「それっ」

男が振りかぶると、その群を目がけて網が広がった。

「投網か!」

端に錘の付いた網が、地面を啄んでいた雀はもとより、飛んできた雀までも絡め獲った。

男と共に、宗次郎も網の落ちた場所へ駆け寄る。

絡め獲られた雀たちは、諦めたように大人しくなっている。暴れているのは足や羽が折れて傷ついた雀だ。

二十羽、いや、少なくともそれ以上はいるだろうが、このうち何割が生餌として生き残るのだろうかと、宗次郎は疑問に思う。

「これ、御鷹の餌として売るんだよな」

死にそこないの雀を手にして、男に問う。

「まあ、いくらかは死んじまうが、それでも竿でちまちま釣るよか仕事が速い。すなわち、儲かるってこった。ちなみに、こいつらは飯屋へ肉としても売れる。死んでも損はない」

生餌として使えそうにない雀も一緒くたに、腰の籠へと入れていく。なるほど、鳥籠が大きいのは大猟を予測してか。

ぼんやりと観察していると、男が尋ねてきた。

「あんた、公儀の……か。この近隣の村での鳥刺しが禁じられているのを知っているのか」

御拳場での鳥刺しはもちろん、寺社敷地や大名屋敷への立ち入りも、町人餌差には許されていない。

「いや、鳥屋の雇われだ。それにしても、鷹場の鳥は捕えやすい」

宗次郎は男に話を合わせた。

確かに狩りを禁じているだけあって、御鷹場の鳥には警戒心が薄い――御鷹場で雀を追ってみて、気付いたことの一つだ。

男は宗次郎の答に満足したのか、ククと含み笑いを零した。

「そういうことさ。しかし、鳥見役人には気をつけろ」

男が警戒するそぶりで周りを見渡した。そして声を落とす。

「どこの鳥屋に雇われているかは聴かねえが、真面目に問屋に売るよか、もっと儲かるやり方を口添えしてやろう。お前さんの腕なら、今よりもうんと稼げるぜ。どうだ、乗らねえか」

男が片眉を上げると、一緒に口角も上がった。

「乗った」

宗次郎の答を聞くや、ついて来いとばかりに、人差し指を折り曲げ、スタスタと歩き出した。

牛込は高田や大久保にかけて、この辺りは江戸城下でも墨引き(町奉行管轄内)の端っこで、大名家の広大な御下屋敷があちらこちらに建っている。

その中でも*戸山屋敷、あるいは戸山荘と呼ばれている尾張の下屋敷は、宿場町を一つ飲み込んだのではないかと思えるほどの茫洋たる広さを持っていた。

宗次郎の先を行く三度笠の鳥刺しは、先の見えない戸山屋敷の外塀に沿った道をひたすら歩いている。

そのうち御成御門と思わしき立派な構えの門を通り過ぎ、さらにしばし歩いてから、もう一つの門の前にたどり着いた。

三度笠の男が立ち止まると、宗次郎の方を振り返った。

「ここは戸山荘の車力門だ。いわゆる大八車のための門ってわけさ」

大八車が通る時には、その門は観音開きになるのだろう。

さっき、塀の外から小高い丘が見えた。それに寺らしき塔の屋根も見えている。鬱蒼とした森を思わせる木々も……。

通用門に向かおうとする男に尋ねた。

「それにしても中はどうなっているんだ。山まで見えた」

三度笠の男がニヤリと笑った。

「山だけじゃねえ。この中にはどでかい池があって、おまけに川も流れている。田畑だってある。おまけに景観の違う庭が幾つもあるってぇ、贅沢ぶりよ。当然、御殿も馬場も鷹部屋も、中間や家臣たちの長屋だって普通にあるさ。だから大量の荷を運び込むために、こんな立派な御門がいるってぇわけだ」

「てことは、中には百姓も住んでいるのか」

「多分、雇われて住んでいるんだろう。あっしら、下々に詳しいこたぁわからねえが」

男が通用門の前で立っている門番に腰の鳥籠を見せると、あっさりと門が開かれた。

ちらりと見えたのは、茂った雑木林と竹林らしき緑の重なり。そしてわだちのある広い道。

中を覗いたところで、宗次郎は男の背中に声をかけた。

「やっぱりやめておく」

振り返った男の顔は無表情だった。驚いた様子もなければ怒ってもいない。

「こんなでっかいお屋敷を見たら、おっかなくなっちまった」

無言で宗次郎を見ていた男は、すぐに取り繕うような笑みを口に浮かべた。

「そうかい? いい話だと思うんだがなあ」

「金は欲しいが、怖いのは嫌だ」

「怖くはねえ。何しろ、この屋敷だ。役人も入って来れねえからな」

なるほど。中間部屋でばくち打ちをするようなものだ。諸藩、下屋敷内の悪事には幕府も手を出しにくいってことだ。それを理解した上で、宗次郎はわざと渋った。

「……もう少し考えさせてくれ」

「まあいいや。また気が向いたら、あっしに声をかけとくれよ。いつもは豊島辺りで鳥を追っているからよ」

「ああ」

男が中に入ったと同時に、門が閉じられた。

独り残された宗次郎は考えた。

(さて、どうしようか……)

この中で何が行われているのか、今探った方が良いのか。あるいは一旦退いて相手の出方を待つか。

宗次郎は後者を選んだ。中を調べるにしても、相手は尾張家である。一旦、伊賀者頭にでも相談した方が良さそうだと、考えた。

この判断が吉と出るか、凶と出るか……

--------

*戸山屋敷――実際に江戸後期には、宿場町を模した商店街や農村まで造り、テーマパークのような有様だったそうです。時の将軍家斉公も訪問されたとか。庭園はドーム10個分だったそうです。早稲田大学文学部、学習院女子大、戸山公園、国際医療センターなどを含む、新宿戸山1~3丁目までが、まるっと一つの御屋敷だったことになります。

9

お気に入りに追加

37

あなたにおすすめの小説

小さなことから〜露出〜えみ〜

サイコロ

恋愛

私の露出…

毎日更新していこうと思います

よろしくおねがいします

感想等お待ちしております

取り入れて欲しい内容なども

書いてくださいね

よりみなさんにお近く

考えやすく

ママと中学生の僕

キムラエス

大衆娯楽

「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

忍者同心 服部文蔵

大澤伝兵衛

歴史・時代

八代将軍徳川吉宗の時代、服部文蔵という武士がいた。

服部という名ではあるが有名な服部半蔵の血筋とは一切関係が無く、本人も忍者ではない。だが、とある事件での活躍で有名になり、江戸中から忍者と話題になり、評判を聞きつけた町奉行から同心として採用される事になる。

忍者同心の誕生である。

だが、忍者ではない文蔵が忍者と呼ばれる事を、伊賀、甲賀忍者の末裔たちが面白く思わず、事あるごとに文蔵に喧嘩を仕掛けて来る事に。

それに、江戸を騒がす数々の事件が起き、どうやら文蔵の過去と関りが……

裏長屋の若殿、限られた自由を満喫する

克全

歴史・時代

貧乏人が肩を寄せ合って暮らす聖天長屋に徳田新之丞と名乗る人品卑しからぬ若侍がいた。月のうち数日しか長屋にいないのだが、いる時には自ら竈で米を炊き七輪で魚を焼く小まめな男だった。

アブナイお殿様-月野家江戸屋敷騒動顛末-(R15版)

三矢由巳

歴史・時代

時は江戸、老中水野忠邦が失脚した頃のこと。

佳穂(かほ)は江戸の望月藩月野家上屋敷の奥方様に仕える中臈。

幼い頃に会った千代という少女に憧れ、奥での一生奉公を望んでいた。

ところが、若殿様が急死し事態は一変、分家から養子に入った慶温(よしはる)こと又四郎に侍ることに。

又四郎はずっと前にも会ったことがあると言うが、佳穂には心当たりがない。

海外の事情や英吉利語を教える又四郎に翻弄されるも、惹かれていく佳穂。

一方、二人の周辺では次々に不可解な事件が起きる。

事件の真相を追うのは又四郎や屋敷の人々、そしてスタンダードプードルのシロ。

果たして、佳穂は又四郎と結ばれるのか。

シロの鼻が真実を追い詰める!

別サイトで発表した作品のR15版です。

徳川家基、不本意!

克全

歴史・時代

幻の11代将軍、徳川家基が生き残っていたらどのような世の中になっていたのか?田沼意次に取立てられて、徳川家基の住む西之丸御納戸役となっていた長谷川平蔵が、田沼意次ではなく徳川家基に取り入って出世しようとしていたらどうなっていたのか?徳川家治が、次々と死んでいく自分の子供の死因に疑念を持っていたらどうなっていたのか、そのような事を考えて創作してみました。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる