26 / 87

第二章「そら豆」

4の2

しおりを挟む

「でも、よりによって、どうしてあの晩なんでしょうか?」

しばらくして、おさいが眉を八の字に寄せながらぽつりと呟いた。

「あの晩? 何かあるのかい?」

「いえ、雛祭でございます」

「雛祭? ああ……」

小次郎は、先程見た赤い毛氈を思い出した。

「しかも、お雛様の着物を燃やすなんて……、あれほど、雛祭を楽しみにしておりましたのに……」

「お七は、雛祭を楽しみにしていたのかい?」

「はい、それはもう、女の子のお祝いですから。ひと月前から雛人形を出してくれとせがみまして。それで、雛人形を飾るときも、楽しそうに並べておりましたのに……」

おさいの両目から、またぼたぼたと温かい水が落ち出す。

「そうかい……、毎年ひと月前から雛人形を飾るのかい?」

「はあ、そうですが」

「雛人形を飾っているときも、何も変わったことはなかったかい?」

「はい、そうだと思いますが……、あっ……、いえ、でも……」

おさいは言い淀んだ。

「なんでぃ? 何かあったのかい?」

「はい、でも、それほどのことでは……」

「ご新造さんよ、どんな小さなことでも良いんだ。何かお七に関することで気付いたことがあったら、教えてくれねえかい?」

「はあ……」

躊躇するおさいに、市左衛門も、

「おさい、お前さんの知っていることは何でもお話するんだよ。お七のことで、これ以上ご迷惑をおかけしてはけないよ」

と嗜めた。

「はあ、実は……、雛人形を飾り終えたときなんですが、お七が……」

雛人形を飾り終えた後、その美しさに見惚れていたお七に、おさいは言ったそうだ。

「『今年も綺麗に飾れたわね、こんなに綺麗に飾ったら、仕舞うのが勿体ないわね』と、私は冗談のつもりで言ったんですが、あの子は、『そんなの嫌よ、今年は早く片付けるんだから。お嫁に行けなくなっちゃうわ』と……。普段なら、『まだお嫁には行かない』とか、『あたしは一生お父様やお母様と一緒に暮らすんだ』なんて駄々を捏ねるんですが、今年に限ってはお嫁に行きたいと……」

「お七がそう言ったのかい?」

「はい。それを聞いたときは、ああ、この子も年頃になったんだなと思ったのですが、いま考えると。それに……」

「まだあるのかい?」

「はい、ある日、お七がお雛様を手にとって、ぼーっと眺めてたんです。あたし、『どうしたの?』って訊いたら、あの子、『お雛様、本当にお内裏様のことが好きなのかしら?』って訊くんです。だから、あたし、『もちろん、好きなのよ。だから、お嫁に行ったんでしょ』って言ったんです。そしたら、あの子、『そうよね、だから、こんなに幸せそうな顔をしてるのよね、好きな人と一緒になれたから』って言って、そのあとに……」

『何か……、悔しいな』と呟いたらしい。

「悔しいな? それはまた、何で?」

「はい、あたしも可笑しなことを言うなと思いましたので、訊いたんですが……」

お七は、ただぼーっとお雛様を眺めていたという。

「このことと、火付けと関係があるのでしょうか?」

「それはまだ何ともいえねぇ」

「もし、あるんなら……、あたし、あの子の様子に気が付いていながら、何もできなかったかと思うと……」

おさいは、また泣き崩れた。

「おさい、しっかりしなさい」

市左衛門は、おさいの背中を摩ってやる。

小次郎は、ふっと大きな溜息を吐き、腕を組んで天井を見上げた。

と、懐の物に気が付いた。

「ところで、これに見覚えはねえかい?」

小次郎は、懐から火打袋を取り出した。

お七が捕まったとき、所持していたものである。

赤朽葉色の巾着袋の左底に、丸に〝豊〟と白抜きで染め抜かれていた。

市左衛門はそれを手に取り、しばし見詰めていたが、首を横に振った。

おさいも、覚えはないと言う。

「火打道具は、すべて私どもの部屋に厳重に仕舞ってありますので」

お七が捕まったあとに調べてみたが、なくなっている火打道具はなかった。

「お七が買い求めたとは?」

「それはないと思います。近くの火口屋さんは吉久屋さんですが、鳥居の中に〝吉〟の字ですから。丸に〝豊〟は覚えがありません」

「じゃあ、誰かが渡したということか? 何か心当たりは?」

市左衛門もおさいも、首を振った。

「もしかして、その火打袋を渡した者が、お七に火をつけろと唆したので?」

「さあ、それは何とも言えねえな。まあ、兎も角、こっちのほうも当ってみるつもりだ」

小次郎は、火打袋を懐に仕舞った。

「秋山様、お七は、お七はどうなるんでしょうか?」

帰り際、おさいが縋るように迫ってきた。

「う~む、このまま何もしゃべらないと、自分でやったと自白しているようなもんだからな……、おまけに火付けの道具も持っていたし、良くて死罪か……」

小次郎は、不用意な一言を発してしまった。

それを聞いたおさいが、また激しく泣き出した。

市左衛門は、一人静かに呟いた。

「育て方を間違えたのでしょうか?」

しばらくして、おさいが眉を八の字に寄せながらぽつりと呟いた。

「あの晩? 何かあるのかい?」

「いえ、雛祭でございます」

「雛祭? ああ……」

小次郎は、先程見た赤い毛氈を思い出した。

「しかも、お雛様の着物を燃やすなんて……、あれほど、雛祭を楽しみにしておりましたのに……」

「お七は、雛祭を楽しみにしていたのかい?」

「はい、それはもう、女の子のお祝いですから。ひと月前から雛人形を出してくれとせがみまして。それで、雛人形を飾るときも、楽しそうに並べておりましたのに……」

おさいの両目から、またぼたぼたと温かい水が落ち出す。

「そうかい……、毎年ひと月前から雛人形を飾るのかい?」

「はあ、そうですが」

「雛人形を飾っているときも、何も変わったことはなかったかい?」

「はい、そうだと思いますが……、あっ……、いえ、でも……」

おさいは言い淀んだ。

「なんでぃ? 何かあったのかい?」

「はい、でも、それほどのことでは……」

「ご新造さんよ、どんな小さなことでも良いんだ。何かお七に関することで気付いたことがあったら、教えてくれねえかい?」

「はあ……」

躊躇するおさいに、市左衛門も、

「おさい、お前さんの知っていることは何でもお話するんだよ。お七のことで、これ以上ご迷惑をおかけしてはけないよ」

と嗜めた。

「はあ、実は……、雛人形を飾り終えたときなんですが、お七が……」

雛人形を飾り終えた後、その美しさに見惚れていたお七に、おさいは言ったそうだ。

「『今年も綺麗に飾れたわね、こんなに綺麗に飾ったら、仕舞うのが勿体ないわね』と、私は冗談のつもりで言ったんですが、あの子は、『そんなの嫌よ、今年は早く片付けるんだから。お嫁に行けなくなっちゃうわ』と……。普段なら、『まだお嫁には行かない』とか、『あたしは一生お父様やお母様と一緒に暮らすんだ』なんて駄々を捏ねるんですが、今年に限ってはお嫁に行きたいと……」

「お七がそう言ったのかい?」

「はい。それを聞いたときは、ああ、この子も年頃になったんだなと思ったのですが、いま考えると。それに……」

「まだあるのかい?」

「はい、ある日、お七がお雛様を手にとって、ぼーっと眺めてたんです。あたし、『どうしたの?』って訊いたら、あの子、『お雛様、本当にお内裏様のことが好きなのかしら?』って訊くんです。だから、あたし、『もちろん、好きなのよ。だから、お嫁に行ったんでしょ』って言ったんです。そしたら、あの子、『そうよね、だから、こんなに幸せそうな顔をしてるのよね、好きな人と一緒になれたから』って言って、そのあとに……」

『何か……、悔しいな』と呟いたらしい。

「悔しいな? それはまた、何で?」

「はい、あたしも可笑しなことを言うなと思いましたので、訊いたんですが……」

お七は、ただぼーっとお雛様を眺めていたという。

「このことと、火付けと関係があるのでしょうか?」

「それはまだ何ともいえねぇ」

「もし、あるんなら……、あたし、あの子の様子に気が付いていながら、何もできなかったかと思うと……」

おさいは、また泣き崩れた。

「おさい、しっかりしなさい」

市左衛門は、おさいの背中を摩ってやる。

小次郎は、ふっと大きな溜息を吐き、腕を組んで天井を見上げた。

と、懐の物に気が付いた。

「ところで、これに見覚えはねえかい?」

小次郎は、懐から火打袋を取り出した。

お七が捕まったとき、所持していたものである。

赤朽葉色の巾着袋の左底に、丸に〝豊〟と白抜きで染め抜かれていた。

市左衛門はそれを手に取り、しばし見詰めていたが、首を横に振った。

おさいも、覚えはないと言う。

「火打道具は、すべて私どもの部屋に厳重に仕舞ってありますので」

お七が捕まったあとに調べてみたが、なくなっている火打道具はなかった。

「お七が買い求めたとは?」

「それはないと思います。近くの火口屋さんは吉久屋さんですが、鳥居の中に〝吉〟の字ですから。丸に〝豊〟は覚えがありません」

「じゃあ、誰かが渡したということか? 何か心当たりは?」

市左衛門もおさいも、首を振った。

「もしかして、その火打袋を渡した者が、お七に火をつけろと唆したので?」

「さあ、それは何とも言えねえな。まあ、兎も角、こっちのほうも当ってみるつもりだ」

小次郎は、火打袋を懐に仕舞った。

「秋山様、お七は、お七はどうなるんでしょうか?」

帰り際、おさいが縋るように迫ってきた。

「う~む、このまま何もしゃべらないと、自分でやったと自白しているようなもんだからな……、おまけに火付けの道具も持っていたし、良くて死罪か……」

小次郎は、不用意な一言を発してしまった。

それを聞いたおさいが、また激しく泣き出した。

市左衛門は、一人静かに呟いた。

「育て方を間違えたのでしょうか?」

0

お気に入りに追加

3

あなたにおすすめの小説

法隆寺燃ゆ

hiro75

歴史・時代

奴婢として、一生平凡に暮らしていくのだと思っていた………………上宮王家の奴婢として生まれた弟成だったが、時代がそれを許さなかった。上宮王家の滅亡、乙巳の変、白村江の戦………………推古天皇、山背大兄皇子、蘇我入鹿、中臣鎌足、中大兄皇子、大海人皇子、皇極天皇、孝徳天皇、有間皇子………………為政者たちの権力争いに巻き込まれていくのだが………………

正史の裏に隠れた奴婢たちの悲哀、そして権力者たちの愛憎劇、飛鳥を舞台にした大河小説がいまはじまる!!

幽霊、笑った

hiro75

歴史・時代

世は、天保の改革の真っ盛りで、巷は不景気の話が絶えないが、料理茶屋「鶴久屋」は、お上のおみねを筆頭に、今日も笑顔が絶えない。

そんな店に足しげく通う若侍、仕事もなく、生きがいもなく、ただお酒を飲む日々……、そんな彼が不思議な話をしだして………………

小さな料理茶屋で起こった、ちょっと不思議な、悲しくも、温かい人情物語………………

国殤(こくしょう)

松井暁彦

歴史・時代

目前まで迫る秦の天下統一。

秦王政は最大の難敵である強国楚の侵攻を開始する。

楚征伐の指揮を任されたのは若き勇猛な将軍李信。

疾風の如く楚の城郭を次々に降していく李信だったが、彼の前に楚最強の将軍項燕が立ちはだかる。

項燕の出現によって狂い始める秦王政の計画。項燕に対抗するために、秦王政は隠棲した王翦の元へと向かう。

今、項燕と王翦の国の存亡をかけた戦いが幕を開ける。

三賢人の日本史

高鉢 健太

歴史・時代

とある世界線の日本の歴史。

その日本は首都は京都、政庁は江戸。幕末を迎えた日本は幕府が勝利し、中央集権化に成功する。薩摩?長州?負け組ですね。

なぜそうなったのだろうか。

※小説家になろうで掲載した作品です。

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

陣代『諏訪勝頼』――御旗盾無、御照覧あれ!――

黒鯛の刺身♪

歴史・時代

戦国の巨獣と恐れられた『武田信玄』の実質的後継者である『諏訪勝頼』。

一般には武田勝頼と記されることが多い。

……が、しかし、彼は正統な後継者ではなかった。

信玄の遺言に寄れば、正式な後継者は信玄の孫とあった。

つまり勝頼の子である信勝が後継者であり、勝頼は陣代。

一介の後見人の立場でしかない。

織田信長や徳川家康ら稀代の英雄たちと戦うのに、正式な当主と成れず、一介の後見人として戦わねばならなかった諏訪勝頼。

……これは、そんな悲運の名将のお話である。

【画像引用】……諏訪勝頼・高野山持明院蔵

【注意】……武田贔屓のお話です。

所説あります。

あくまでも一つのお話としてお楽しみください。

裏長屋の若殿、限られた自由を満喫する

克全

歴史・時代

貧乏人が肩を寄せ合って暮らす聖天長屋に徳田新之丞と名乗る人品卑しからぬ若侍がいた。月のうち数日しか長屋にいないのだが、いる時には自ら竈で米を炊き七輪で魚を焼く小まめな男だった。

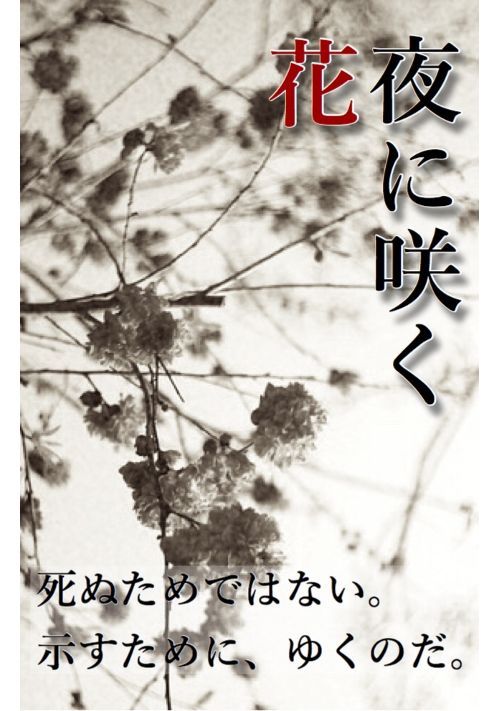

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる