4 / 5

4

しおりを挟む

翌月曜日。問題が発生した。夏休み明けの学力テストの結果が配られたのだ。これに、保護者のコメントと印鑑をもらって、提出しないといけない。つまり、自宅に帰らないといけないのだ。早い時間なら、家にいるのは母親だけだろう。急いで用事を済ませれば、父親には会わずに済むかもしれない。

疎まれているのがわかっていて、顔を合わせようという気はとうの昔になくなっていた。

とにかく、と放課後になるとすぐに自宅に電話する。電話に出たのは当然母親だった。

「もしもし?・・・お母さん?」

「あぁ。すばるさん?どうしたの?」

「えっと・・・。学力テストの成績表にはんこ、もらわないといけなくて。今日、帰ってもいい?」

普通の高校生は、普通に毎日自宅に帰っているし、帰っていい?なんて聞くことはないんだろうな、と思う。

「わかったわ。・・・お父さんが、話があるそうなの。夕食はうちでとりなさいね。」

え?

それは困る。一臣の食事の支度をしなければならないのに。いや。ことはもっと重大で。自分にまったく興味のない父親が、何の話があるというのか。嫌な予感がした。

「う・・・ん。わかった。じゃぁ、よろしくお願いします。」

通話を切ってみたものの、その場にしばし凍り付く。しかし、考えて見ても始まらないのも事実だった。仕方なく、一臣にメールする。

『自宅に帰る用事ができました。夕ご飯が作れません。ごめんなさい。』

とりあえずは、連絡だ。以前、榊の家に寄り道した時、連絡しなかったのを咎められた。やましい用事ではなかったが、連絡は早いほうがいいだろう。

『了解』と短い返信があったのは、自宅に着いてからだった。

とりあえずは、本題の成績表を母親に見せる。平均して中の上。夏休み中、別のことで心をふさいでいたにしては、点が取れた方だった。しかし、そんな言い訳は通用しないし、親に言える話ではない。

この成績は両親の満足いくものではなかった。しかし、特に叱責もない。満足いくものでなかったとしても、しかるほどの興味関心はないのだ。「次回に期待します」と短いコメントを書き込むと、母は簡単に印鑑を押した。この話はこれで終了だ。こんな成績表は、とうぜん父親には見せない。自分の通う高校よりも数段レベルの高い学校の教師をしている父に見せても、失望が深まるだけで、なにも良いことがないからだ。母はそれを暗黙のうちに了解させる。早くしまえ、と言われているのがわかって、そそくさと鞄に押し込んだ。

夕食までの間、自室で過ごす。一臣の家ほど広くはないが、二階建ての家には、自分の部屋もあった。二階が子供部屋になっていて、今は婚約者と同棲中だという姉の部屋と、自分の部屋がある。どちらも、必要なものが持ち出されていて、閑散としていた。

することもないので、机に教科書とノートを出し、明日の予習をはじめる。英語の辞書は一臣の家に置いて来てしまったので、仕方なく数学に手をつけた。

予習と言えば・・・。

昨夜のことを思い出す。「エッチな動画でも見るつもり?」一臣はそんなことを言っていた。半分は当たりだ。ネットで探せば、どんなふうに相手を愛したらいいか、簡単に調べられそうだった。そういえば、また課題を出されていたな。昨夜は眠くなってしまって、調べるどころではなかったが・・・。卑猥な単語のように思う。「ドライ」って何だろう・・・。乾いた、という意味以外を調べろ、と言われているのだ。今まで、そう言った、性的な言葉は意図的に遠ざけていた自分だ。今更、中学生のようなことをするのが恥ずかしかった。

男子なら、通るべき道だったのだろうが。いわゆる「エッチな単語」からは、ほど遠いところに自分はいた。なれるものなら、本気で女の子になりたいと思っていたのだ。同時に、作られた性では意味がないことも察していた。性器を切り取り、豊胸をし、整形をして、ホルモン注射をすれば、見てくれは女性のようになれることも知った。幸い自分の顔は中性的だと思うし、化粧で何とかなるんじゃないかと思っていた時期もあった。けれど、自分が求めているのはそういうことではないし。当然、両親が求めるものもそういうことではないのだ。生まれてきたからには、道を踏み外さず、人様に迷惑をかけないよう、生きる。世間体を重んじる父は、おそらくこのまま普通に高校を卒業し、並以上の大学に入り、公務員か会社員になることを望んでいるのだろう。今の時代、それがどれだけ難しいことか、世界の狭い父にはわかるまい。おまけにこの学力・・・。だからこその、一臣の勉強も見てやれる、という言葉が生きてくるのだが。

そうこうしているうちに、夕食の時間になった。いつの間にか父親も帰ってきたようだった。

食卓は重い空気だった。話は食後に、と言うので、とにかく出されたものを詰め込む。今日はカレーだった。サラダとカレーとヨーグルトドリンクが食卓に並んでいる。辛いものが苦手な自分のために、カレーの時はヨーグルトドリンクがセットだった。それなら、カレーをメニューから外してくれてもいいと思うのに、ようは大人が食べたいのだろう。汗をかきながら、どうにか一皿食べきった。甘いヨーグルトドリンクで、口に残った辛さを中和する。カレーが苦手なのには他にもわけがあった。子供は、カレーとハンバーグが好きだという母親の思い込みで、幼少の頃から頻繁に食卓に上ったからだ。

当時は嫌いではなかったし、単純に好きなものを作ってくれる母の愛情を思ったが、単に献立を立てるのが面倒だったのだと悟った時、落胆に変わり、同時に嫌いになってしまった。けれど、母親は、いまでも自分がカレーやハンバーグが好きだと思っているに違いなかった。出されたものに文句を言ったことはないし「美味しい。」と言って完食するのは勤めだと思っているからだ。自分にとって、家での食事はそんなものだった。それに対して、一臣との食事は楽しかった。自分で好きなメニューを作れることもそうだが、一臣は美味しいものは美味しいと、そうでない時はそれなりの反応をしてくれるからだ。嘘偽りがないので、次も頑張って作ろう、と思う。

あぁ。今頃一人で、何を食べているんだろうか。きっとまた無精して、カップ麺にお湯を注いでいるに違いない。

一臣は、カップ麺が好きなようだった。定番はもちろん、変わり種も買い置きする。自分が食事を作るようになってからはあまり見ないが、主食だったのではないかと疑うほどだ。医者のくせに、バランスとか栄養とかは考えていないのだ。困ったものだと思う。

食事が済むと、母を手伝いテーブルの上のものをシンクに下げた。すると、父親から、リビングへと呼ばれる。

話、なんだろう・・・。

気配から察するに、いい話ではなさそうだった。

「すばる。佐伯君に迷惑はかけていないか?」

「・・・はい。」

たぶん。かけてないと思う。

「うちの卒業生だと言っていたんでね。少々、調べさせてもらったよ。」

え?

どき、と心臓がはねた。

一臣は、父の勤める高校の卒業生だ。言われてみれば、父がそのつてをたどって彼のことを調べるというのは、容易に想像できた。

「非常に優秀な学生時代を過ごしたようだね。成績も優秀、品行方正・・・。」

「そう・・・なんですか。」

「ただ、女性の影がないね。」

まさか・・・?

「佐伯君の、一つ下の後輩にあたる人が、同じ大学にいてね。研究室にいるとかで。話が聞けたよ。」

嫌な予感は的中したようだった。

「・・・同性愛者・・・の噂があるようだね。」

「そんな。だって、奥さんがいたんですよ。」

「離婚しているね。」

そうだけど。だけど。

認めたら、一緒にいられなくなる。

直感的にそう思った。一臣が同性愛者であることは、悟られてはならなかった。

「事故で、お子さんを亡くしてって・・・聞きました。」

「そうらしいね。話を聞いた彼も、葬儀には出たそうだよ。」

じゃぁ、なんで?

「おまえ・・・何かされてないだろうね?」

「何かって!?」

「セクハラとかだよ。同性愛者だというなら、そうだろう?」

「そんなのないよ!」

ない。そう言い切るほかない。

「・・・おまえが女の子なら・・・佐伯君がまともなら、健全な関係だろうが。そうでないなら、困った事態だと思っている。」

そんな・・・。

女の子じゃないから・・・一臣は疑われるのか?

女の子じゃないから!

「一臣さんはそんな人じゃない・・・です。」

怒りと絶望感・・・やるせない、と表現するのがふさわしいのか。

さすがに、一臣が同性愛者だと言うことを公言して、社会的地位まで危ぶむような下劣な人間ではないだろうが、もし真実が知れれば、自分はこの家に連れ戻されるだろう。そして、もし一臣への気持ちが知れれば、どうなるか・・・。

自分も同性愛者として、歪んだ存在だと思われ、今度こそ本当に「いらない子」にされてしまう。それは恐怖だった。

「いいか?余計な醜聞は今の家にとって迷惑な話だ。わかるだろう?」

姉の結婚の話か。弟が、彼氏と同棲しています、なんて相手に知れたら、確かにただでは済まないかもしれない。

「一臣さんには・・・おつきあいしている女性がいるみたいです。」

渾身の嘘だった。

「春頃、僕のことが片付いたら、相手の家に挨拶に行くって、言ってました。・・・再婚、するんだと思います。」

自分の言葉に傷つく。嘘でも、口にしたくなかった。再婚、と言う言葉は、考えてこなかったわけではないからだ。医者という職業上、もし出世したいならパートナーは必要だろう。一臣の今の職場では必要ないだろうが、いつまでも医務室で医者をやっているような人間ではないように思う。それならば、いずれ大きな病院に勤めたとして・・・と。

「そうか。おつきあいしている人がいるのか。」

頷く。

「それなら、それでおまえは邪魔ではないのか?」

「今は仕事も忙しいみたいだし。時々夕食を外でしてるから、その時会っていると思う。」

たどたどしく、嘘を重ねる。

父親は、ふーとため息をついた。

「わかった。・・・覚えておきなさい。佐伯君のことは調べようと思えばいつでもできる。もしものことがあったら、ただでは済まないよ。」

再度頷いた。

どうやら、嘘が通ったらしかった。

気分が悪かった。早く帰りたかった。

家を飛び出したのは8時過ぎだった。駅まで歩く途中で、一臣にメールする。

『今から帰ります。』

すると、すぐに着信があった。

「すばる?今どこ?」

一臣の声だ。なぜだか、涙がにじんだ。

「駅に向かって、歩いてます。」

「わかった。俺も今終わったところ。迎えに行くから、どこか・・・そうだな駅のところのカフェで待ってて。」

「わかりました。たぶん、すぐの電車に乗れます。」

「うん。じゃぁ、あとでね。」

通話を切り、目尻にたまった涙を拭う。

女の子じゃないから。女の子じゃないから、一臣と引き離される。でも女の子だったら、一臣は自分のことを愛してはくれないだろう。

どうしたらいいのかわからなかった。

ぐるぐると目が回る。吐き気がしていた。

電車を降りる頃には、気分の悪さは悪化していた。こんな状態で、カフェに入ったら、店員に心配されてしまう。店には入らずに、ロータリーの噴水の前に座った。呼吸が早い。頭が白くかすんで、吐き気があった。自分はどうしてしまったのだろう。と、この症状に思い当たった。過呼吸だ。以前にも何度かなったことがある。やはり、家でなにか嫌な思いをしたあとだったように思う。過呼吸なら、対処の仕方はわかるが、気がついた時には手足が痺れはじめていた。はぁはぁと浅く早い呼吸を繰り返してしまう。止めないと苦しくなるばかりなのはわかっていたが、できなかった。

「すばる?」

呼ばれて、涙目で顔を上げる。一臣だった。

「どうしたの?具合悪い?」

「ごめんなさ・・・たぶん・・・過呼吸・・・。」

はっはっと更に呼吸は乱れた。

「過呼吸?ちょっとまってて。」

一臣はいったん離れると、コンビニの方へ走っていった。戻ってくると、手に紙袋を持っている。

「やりかたわかる?」

頷いて、紙袋に口をつけ、ゆっくりと深呼吸する。一臣はその背中をさすってくれた。

「前にもなったことあるの?」

問いかけに、呼吸しながら頷く。

「よくある?」

よく、と言うほどではないように思えた。軽く首を横に振る。

「そう・・・。一人で大丈夫?ちょっと水買ってくるから。」

頷くと、一臣はまたコンビニに走ったようだった。

すーはー・・・と呼吸を整える。10分ほどして、ようやく呼吸が整い、吐き気が治まってきた。手足の痺れもなくなっている。

「はい、水。」

戻ってきた一臣が、キャップを開けてボトルを手渡してくれた。それを一口飲む。

「ごめんね。路駐だから、とりあえず、車に乗ってくれる?」

「うん。ごめんなさい。」

脇を抱えられて、ロータリーの隅に停められたインプレッサに乗り込んだ。

「休ませてあげたいけど、車出すね。あ、そのまえに。」

一臣はポケットからピルケースを取り出した。何かの薬を手のひらにとる。

「気持ちが落ち着く薬だから。」

飲んで、と渡された。言われるままに口にし、水で流し込む。

持ち歩いているということは、一臣も常用しているのだろうか?

見上げると、一臣は苦笑した。

「ストレスの多い職場なもんでね。」

持ち歩いてるんだよ。と言い、車を発進させる。まっすぐ帰路についていることがわかった。安心する。もう、自分の帰るべき家は一臣の家なんだと思った。

しかし、このままでいれば、いずれ父親に知れるだろう。

自分が女の子に生まれなかったことはこんなにも罪なことなのだ。自分を幸せにすることすらできない。当然だ。両親の不幸なのだから。このままでは一臣のことまで不幸にしてしまいそうだった。

不安でたまらなかった。

家に着くと、一臣はソファーで休むように言い、着替えに行った。部屋着に着替えて戻ってくると、そ、っと隣に寄り添った。

「なにか・・・辛いことでもあった?」

問う声は優しげだ。

「・・・一臣さんの、学生時代のこと・・・調べたって。」

「ゲイなのばれちゃったんだ?」

首を横に振って否定した。自分がどんな嘘をついたのか、話した。聞き終えると、一臣は少々渋い顔をした。

「窮状はしのいだけど・・・ちょっとまずかったね。それだと、俺は夏頃には再婚してなきゃならないね。」

言われ、俯く。精一杯の嘘だったのだ。もともと、父の中では自分は進路が確定したら自宅に戻ることになっているのだから。

「ばれちゃうと、そうか・・・お姉さんが困るかも知れないんだね。」

頷く。

「まぁ、そんな話なかったことにしちゃえば良いんだけどね。」

「え?」

「春になる前に別れたことにしちゃえば良いじゃない。頃合い見て。大丈夫。俺は忙しくないけど、一応医者だから。それ相応の人じゃないと釣り合わないって思ってるよ。」

一臣はいたずらっぽく笑う。だが、そう簡単にいくだろうか。

それよりも、と一臣は額にキスしてきた。

「君が女の子だったら、俺は今こうしてないよ。すばるは俺が好きでしょう?」

頷く。

「でも、僕が女の子じゃないから疑われちゃうのに。」

「いいじゃない。そんなの。言わせておけばいい。俺は、男の君が好きだよ。」

一臣はそう言って慰めてくれるが。こんな時、自分の性器が無性に憎くなる。こんなものがついているから!と傷つけたい衝動に駆られるのだ。もういっそ、切り落としてしまいたかった。けれど、今は、これがあるから、一臣に救われている。複雑な心境だった。

「さぁ。お風呂に入っておいで。俺はその間に軽く何か食べるから。

出たら、眠れる薬をあげようね。君は少し頭を使いすぎだ。」

一臣はそう言って風呂へと促すと、自分はキッチンへと消えていった。

眠れる薬は、てきめんに効いた。口にすると、すぐにふわふわとした。雲が頭にかかるような気持ちになって、色々の思考を消してくれた。そのまま眠りに落ちたようだった。

翌朝、薬が残っているのか、かなり体がだるかった。学校、どうしようかと思っていると、一臣がドアをノックした。

「おはよう。・・・薬、残った?」

一臣も、同じことを考えていたらしい。

「わからないけど・・・だるい。まだ眠い。」

「ごめんね。少し強かったかな・・・。昼頃には抜けるだろうけど、学校どうする?」

送る?と聞かれるが、首を横に振った。

「寝ていたい。・・・頭痛が来そう。」

無理に起きると、偏頭痛の発作を起こしそうな予感がした。こういう日は、家にいた方がいいのだ。

「そう・・・。ごめんね。仕事だからもう出るけど・・・何かあったらメールするんだよ?」

「うん。」

ベッドの中から一臣を見送る。玄関の鍵が掛かる音がした。そのまままた眠ったようだった。

次に目が覚めると、時刻はもう3時を回っていた。そろそろ起きて夕ご飯の買い物行かなければ・・・と思う。けれど、寝起きのせいか、食欲はなく、献立を立てるのは難しかった。

仕方なしに、階下に降り、シャワーを浴びて着替える。部屋に戻ると、なんとなくパソコンを立ち上げた。献立の参考になるページを、と思いながら、検索履歴をたどる。「インプリンティング」。目に入った単語を、再度検索した。何度見ても、意味は「刷り込み」だ。だが、この言葉を一臣は酷く気にしているように思う。それでもいいか?と問われた。それは、好きだという気持ちが、本当は思い込みで、本当のものでなくても、自分のことを好きでいてくれるか、と言うような意味だと思う。じゃぁ、本当の好きってなんだろう。あんな風に出会ったんじゃなくて、一臣が父についた嘘のような出会いで、そうしたら、本当の好きになっていた?この気持ちは、本当の好きじゃない?

こんなに、なにをされても嬉しいと思うのに。初めての相手が一臣でなくても、同じように好きになったかもしれないと、一臣は言っているのだ。そうではない、と思うのに。

ふと、課題を思い出した。「ドライ」ってなんだろう?

ドライ、と打ち込むと、予測変換で色々な単語が出てきた。そのなかに、一臣の言うドライが一つ当てはまった。たぶん、これだ。「ドライオーガズム」。男性が、射精せずに絶頂感を得ること、とある。そんなことが可能なのか。しかし、調べていくと、そのための手技や、グッズ、動画まで詳しく解説されていた。端的には、性器への直接的な刺激ではなく、前立腺や会陰への刺激でいくことらしいが、それが難しいことのようだということもわかった。だから一臣は、「いつか」と言ったのだろう。その感覚は、女性の感じるオーガズムに近いものだと記されていた。女の子の感覚。それには興味があった。知り得ないものだと思っていたからだ。だが、自分は一臣にそれを知らされた。体の中からわき起こる快感を知らされたのだ。この先があると知って、求めずにはいられない気がした。だが、その行為は、かなりディープなもののように思う。一臣に手を引かれるまま、そこまでいってしまっていいものか躊躇われた。けれど、手を引かれたら、拒む術はないように思えた。

どこまでも、一緒にいきたい。

一臣にも気持ちよくなって欲しい。

その気持ちが、いつの間にかアダルトなサイトを閲覧させていた。18歳以上なら本当に問題ないのか、と思うようなページにも踏み込んでいる自分がいた。「予習はいらない。」と言われたが、一臣を喜ばせたかった。

一通り目を通すと、もう買い物に出なければいけない時間だった。パソコンはそのままに部屋を出る。

食欲は、なかった。

買い物から帰ると、すでに一臣は帰宅していた。インプレッサが車庫にある。玄関の鍵を開け、急いで中に入った。リビングを通り抜け、冷蔵庫に食材をしまう。一臣は一階にはいないようだった。いつも帰ってくると、部屋着に着替えるから、きっと寝室だろう。そう思い二階に上がる。が、一臣は寝室ではなくその手前の部屋にいた。パソコンを眺めてニヤニヤしている。

あ、と思った。

「おかえり、すばる。」

画面には、さっきまで閲覧していたアダルトな色々が映っているに違いない。一臣は検索履歴を眺めて、意地悪そうな笑みを浮かべた。

「心配して帰ってきたのに、こんなとこ見て。予習はいらないって言ったでしょう?・・・それとも欲しいおもちゃでもあった?」

かぁっと顔が赤くなる。

「な、ないよっ!」

「本当に?これなんか、好きそうじゃない?」

一臣は、おいでよ、と手招きする。モニターに映し出されていたのは、アナル用のアダルトグッズの中でも、大きくてグロテスクなものだった。

「いらないよ、そんなの。」

「じゃぁ、こういうのは?」

次に示されたのは、つるりとした形状の、透明なピンク色のおもちゃだ。初心者用、とある。

「この辺からなら抵抗ないんじゃない?」

「やだってば・・・。」

「だって。すばるのお尻狭いからね。二本は入るけど、三本は苦しいでしょう?これだったら、ちょうどその間くらいだし。手頃な大きさだよ。ならすのにはちょうどいい。・・・買っちゃおうか?」

一臣は、半ば本気のようだった。からかっていたのは初めのうちだけで、今は真剣に価格を見ている。

「ねぇ?どう?入れてみたくない?」

「・・・一臣さん・・・。」

嫌だ、と言いたいけれど。一臣は存外楽しそうだ。嫌がっているのを見て、楽しんでいるのだろう。本当に困った性癖だ。

「嫌なら、こういう履歴は消しておかないと、ね?あれほど言ったのに、フェラの動画なんか見ちゃって。」

「見てないってば!」

再生しかけたが、女性が男性器を口で愛撫するのを見て、なぜか嫌悪感を抱いてしまったのだ。だいたい、男性器なんて気持ち悪い。

「ほんとに?・・・俺が大事に仕込みたいんだから、変なこと覚えちゃ駄目だよ?」

こくりと頷く。

すると、その頭を「いい子、いい子」と撫でられた。

「でも、おもちゃはいいなぁ。これなら傷つけずに楽しませてやれそう。買ってみようよ?ね?」

ね?と言っているが、おそらくはもう答えは出ているのだろう。

きっと金曜日あたりには届いている気がする。

「一臣さん・・・やだよ。課題だっていうから・・・調べたのに。」

「あぁ。ドライ?・・・してみたいと思った?」

躊躇ったが頷いた。

「そうか。じゃぁ俺も努力しないとね。すばるの気持ちいいとこ開発してあげるよ。本当に、このまま死ぬんじゃないかと思うほど気持ちいいからね。」

え?

一臣が、ニヤリと笑う。

「え?ちょっとまって!」

「なーに?」

「一臣さん、したことあるの!?」

「・・・内緒に決まってるでしょ。」

一臣は笑っているが、その言い方は、経験がありますって言っているようなものだ。だとしたら、元彼って、初めての男って!

瞬間、何かが繋がった気がした。

初めての男を、好きだと思い込んでいたのは、一臣の方なんじゃないのか・・・?だから、あんなに・・・。学生時代つきあってたって言ってた・・・何年くらい?葬儀のあと何度か会ったって。今は・・・今は連絡とってないみたいに言ってたけど、相手の人、一臣さんが連絡したら断らないんじゃないだろうか・・・。

「こら。なにか考えてるだろう。」

こつん、と頭を小突かれた。

「具合悪くちゃ可哀想だと思って帰ってきたら、こんなとこ見てたから、ちょっとからかったんだよ。」

「ごめんなさい。」

そのことはそうだけど、そうじゃなくて!

聞きたい。前の人のこと。知りたい。一臣さんのこと。

無意識に、一臣の袖を掴んでいた。

「すばる?」

「え?あ・・・。」

「どうした?」

「えっと・・・。」

聞いていいのかな。こんなこと。

「・・・一臣さん・・・前につきあってた人のこと・・・聞いてもいい?」

一臣が首をかしげた。

「16人目の人のこと?」

「違うよ!それはつきあってたって言わないじゃん!・・・一臣さんの、初めての人のこと。元彼、って言ってた人とのこと・・・。」

一臣は、しばし考えを巡らせていたようだった。ややあって、吐息する。

おいで、とベッドに座らされ、その横に自らも座った。

「俺のことに、興味があるの?」

頷く。

「俺の、過去のことも・・・知りたい?」

頷いた。

「俺のことが好き・・・だから?」

「好き。だから知りたい。」

一臣が、インプリンティングにこだわるわけを。

「うーん・・・。今?」

「え・・・今、じゃなくても・・・話せる時でもいいけど。聞きたいよ。」

「そっか。・・・興味を持ってくれたのは嬉しいよ。嬉しいけど・・・内容がなぁ・・・。嫌われるかも知れないネタ、話したくないよね。」

「嫌ったり・・・しないよ。」

「自信ないでしょう。」

言葉に詰まったのを見逃してはくれなかった。

「まぁいいよ。さわりだけね。俺、高校まではヘテロだと思ってたの。あぁ、普通の、女の子が好きなタイプだと思ってたの。医大に行って、夏頃にさ、一個上の先輩に告られたの。男。それが元彼なんだけどさ。彼が言うには、俺は絶対ゲイだからって。一回試せばわかるから、ってキスしたの。・・・嫌じゃなくてさ。自分にびっくりしちゃって。それから、その先輩のこと、すごく意識するようになってさ。まぁあとはいろいろあってつきあうことになってさ。そんな感じ。・・・ほら。嫌でしょう?こういう話聞くのは。」

言われて、表情が固まっていることに気づく。

「嫌とかじゃなくて・・・。バイ・・・でもなくてゲイなの・・・?とか・・・。」

「抱けないことはないけど、したいとは思わないから。でもほら、子供はできたわけだから、ね。」

元奥さんとの間に、か。産まれてくることはなかったけど。

じゃぁやっぱり、僕が女の子だったら好きにはなってもらえてないんだな。

「すばる、何が知りたいの?頭ごちゃごちゃなんじゃない?」

知りたいこと?それは、一臣と、その元彼の関係だ。そこにインプリンティングがどう関わってくるのか、だ。

「思い込み・・・。」

「ん?」

「一臣さんは、その人のこと、好きだったんだよね?」

一臣は、動きを止めた。

「好き、だったんだよね?」

一臣は長いため息を吐いた。

「・・・それはね。今でもよくわからないんだよ。好き、だと思っていたけど、あいつは俺の気持ちは刷り込みだって、ずっと言ってたから。」

つまりは今の自分の立場が、そのまま一臣の立場だったと言うことだ。だから、一臣は、こだわっているのか。

「そんなの・・・だって・・・。初めての人だもん。好きになるよ。」

ダメなの?と問いかける。

「ダメじゃないけど・・・初恋は実らないって言うしなぁ。」

冗談めかして一臣は笑った。

「すばるのことは、もう手放すつもりがないから。君が、あとでどんなに泣いても、閉じ込めて離さないよ。本当に好きな人ができるまでは、ね。」

矛盾してる、と思った。離さないと言ったその口で、好きな人ができたら別れてあげる、と言っているのだ。

「一臣さん・・・なんか・・・ずるい。」

「だねぇ。大人なのに、責任取るのが怖いんだよ。ごめんね。」

悪びれずに言う。

どうやら、本心はまた巧妙に隠されたようだった。

「お腹空いたよ。今日のご飯なに?」

一臣は部屋を出て行った。

『好きだったんだよね?』その問いかけに、一臣は言葉を濁した。奥さんのこともあるし、そんなことはないと思うけれど、まさか一臣は、その元彼のこと『今でも好き。』だったりして。

自分の考えを、頭を振って否定する。考えすぎだ。いくらなんでも、それはないだろう。いくらなんでも・・・そんな酷いことってないだろう。

一臣の気持ちがよくわからない今、否定しきれない自分が悔しかった。

夕食と風呂が済むと、ベッドに誘われた。正直、そんな気にはなれなかったが、一臣と過ごしたかった。

「昼間、あんなの見ちゃったからね。」

一臣は、子供のように興奮しているようだった。したいよ、と言う。けれど、自分は、なんだか・・・。長年の、性器に対する嫌悪が再燃してしまっていて、触れられたくなかった。

こんなものがあるから、愛されないのに。こんなものがあるから、一臣と引き離されるかも知れないのに。そんなもの、愛せない。

そこで得られるであろう快感も、好きになれそうになかった。

一臣は、クッションに体を預けると、足を開いて間に座るように言ってきた。その手で、腰や腹などを撫でている。当然のように、下着も着けていなかった。その手が、軽く右の乳首をつまんだ。

「ん・・・。」

なに・・・?この感じ。じん・・・て。

そこを指先でいじられると、痺れるような感覚が腰に響いた。下腹のあたりに、じんじんと来るのだ。腰のしっぽのあたりもぞわぞわする。

「やだ・・・。」

「そう?たってきた。・・・感じてるんじゃない?」

感じてる?乳首で?女の子じゃないのに?

でも、この感覚は快感であるように思う。どうして?と頭の中が疑問符であふれる。

「や・・・そんなとこ。」

「どーして?」

すりすりと指の腹で丹念にこすりながら、一臣が耳朶を噛む。そこもまた、ぞくりとしたものが駆け抜ける。

「すばる敏感。いい体だね。」

ちゅ、とこめかみに口づけられた。

「いい体?」

「うん。・・・気持ちいいところいっぱいあるでしょ。こことか。」

言いながら、脇腹のあたりを爪の先でくすぐる。くすぐったいような、気持ちいいような。

「ね?」

ちょっと体起こしてごらん?と言われ、体を前に倒すと、うなじを舐められた。

「ふっ・・・ん。」

背筋を唾液が流れていった。その感覚に鳥肌が立つような快感を覚える。されることの何もかもが快感のように思えた。

気持ちいい・・・。

「あれ?でも今日はたたないね。気持ちよさそうにしてるのに。」

それは・・・だって。気持ち悪いんだもの、それが。

たたないね、と指されたものから目をそらす。

「どうかした?」

「一臣さん・・・。もし、もしも・・・これ、なくなっちゃっても、好きでいてくれる?」

「すばるが女の子でも、ってこと?」

そうではない。と首を振る。

「切っちゃっても、ってこと。」

一臣が息をのんだ。

「・・・切りたいの?」

いつか「死ぬつもり?」と尋ねた時のニュアンス、そのままに一臣が問い返した。

「だって・・・こんなの・・・欲しくなかった。」

「うーん・・・。そうだよね・・・すばるはそれで死にたかったんだもんね。今も気持ち、変わってないの?」

「今は・・・一臣さんがいるから。男でも、好きって言ってもらえるってわかったから。でも、男だから、このままだといつか家に連れ戻されちゃうよ。それに・・・。」

それに。いつかは本当に一臣の再婚だってあるかも知れない。

「女の子だったら良かったのに・・・。」

「すばるのペニス、こんなに可愛いのに。もったいないよ。」

切っても女の子にはなれないでしょう?と穏やかに言われる。頷きはするけれど、心のもやもやは晴れない。

そしてたぶん、こういう感情を含めて、一臣には今の自分は重いのだ。自分もまた、一臣に依存していくのが怖かった。

一臣が、さりげなくダウンケットをたぐり寄せる。ふわりと体にかけてくれた。

「その気がないなら、つきあってくれなくていいんだよ?」

「だって・・・。」

一緒にいるためなら、なにをされてもいいと思ったのだ。しかし、思っている以上に体は正直だった。

「一臣さんは、キスをしてゲイだって・・・自覚したんでしょう?」

そうだね。と一臣は頷く。

「僕は、一臣さんじゃなきゃやだ・・・って思ってる。」

「それは俺しか知らないから・・・。」

一臣はたしなめるように、温和な声で返した。

「じゃぁ、その元彼さんとつきあってた時、他の人ともした?」

なお、食い下がる。重要なこと、なのだ。

「・・・ごめん。してないね。」

一臣の声が、少し緊張したように感じた。

「今だって・・・僕でいいって。18人目は買わないって。」

「そうだね。」

言いながら、気がついてしまった。もしかして一臣は、元彼とよりを戻せるならそうしたいと思っている・・・?だから、18人目はいらないって。

「一臣さん・・・元彼さんって・・・今は?」

一臣は、深いため息を吐いた。

「連絡とってないよ。言ったろう?妻が自殺未遂した時にって。それから・・・結婚式の招待状が届いたよ。欠席で返した。」

本当にそれきりだよ。と一臣がまたため息をつく。

結婚?じゃぁ元彼は、同性愛者じゃなかったっていうこと?

その招待状を受け取った時の一臣の気持ちを思うと、胸が痛くなった。裏切られたと思っても不思議ではない。

「ごめんなさい・・・。だって・・・まだ好きなのかなって・・・。」

思わず、謝罪の言葉が口をついた。

「すばる。誤解しないで聞いてね。彼のことは好きだとかそういう感情じゃないんだよ、もう。ただ、俺にこの世界のことを教えてくれた人で、唯一体を許せる人だ。だけど、それはもうない。今は、君だけだよ。頼むから、自分の体を傷つけたりはしないで欲しい。」

一臣の言っていることがよくわからなかった。首をかしげると、一臣は、後ろからきつく抱きしめてくれる。

「切るとか言わないで、って。今まで愛されなかった分、いっぱい可愛がってあげるから。・・・少し、情緒不安定になってるね。実家に帰ったせいかな。こうしていて安心させてやれればそれがいいんだろうけど・・・俺も不安の要因みたいだね。」

一臣といると不安・・・?

「一臣さん、僕のこと・・・好き?」

「好きだよ。」

きゅ、と抱く腕に力がこもる。

「思い込みじゃないって、信じてくれる?」

「俺だって、刷り込みだって言われ続けたけど、本気だって思ってた。」

「今も?」

「思ってるよ。」

ごめんね。君の気持ちはわかるよ。と頭を撫でてくれる。

インプリンティングの呪縛に掛かっていたのは、一臣の方なのだ。自分の気持ちは自分がよくわかってる。なのに、一番好きな人がそれを否定する。それなのに、きっと彼は優しかったんだろう。一臣と同じように。

一臣は、たぶん、彼にされたことをそのまま自分にしているに違いない。彼に教えられたことを、そのまま。

一臣は、彼の前では受け身だったのだろうと察せられた。だから、多くを語ろうとしないのだろう。それを知った時の、自分の反応が怖いから。

どう思った?

抱かれる一臣のことを。

嫌悪感を抱いたか?それとも、そういうこともあるかも知れない、と思ったか・・・。

答えは後者だ。

「一臣さん・・・。」

「ん?」

「元彼さんって、上手だったでしょ。」

一臣が、苦笑した。

「どうして?」

「だって・・・一臣さん上手だと思うもん。」

「まだ、本番一回しかしてないでしょ。しかも流血の惨事。」

「あれは!だって・・・。」

自分が、どうしてもと言ったからで。

「まぁ。覚悟はしておいてよ。どんなに上手くても、痛いもんは痛いからね。怪我させなければ上出来。」

「痛いの!?」

「痛いよ。当たり前でしょ?麻酔してやるわけにいかないんだし、俺のは小さい方じゃない。なれるまでは苦痛だよ。」

「一臣さんもそうだったの?」

「なんで俺の話になるの!」

「だって・・・。」

一臣は、またふかぶかとため息をついた。

「・・・痛かったよ。愛情がなかったら、受け入れられないよ。気持ちいいと思えるまで半年はかかった。」

半年・・・。

思わず絶句する。

「すばるは、ネコ向きだから、そんなにかからないかも知れないけど。覚悟はしてね。ほんとに痛いから。」

猫??

「あぁもう。ほら11時。寝る時間だよ。もうおやすみ。」

言われて、のろのろとベッドを降りる。金曜日以外は自分の部屋で寝る約束だ。パジャマを着て部屋をでる。

「おやすみなさい。」

「おやすみー。」

すぐ隣のドアを開け、ベッドに潜り込む。が、一臣が何度も「痛い」と繰り返すものだから、すっかり怖くなってしまっていた。初めての時のような苦痛はもうないと思っていたからだ。それなのに、なれるまで半年!?そういえば、榊も、似たような事を言っていた気がする。

「・・・痛いんだ・・・。」

急に、金曜日が怖くなった。

いや。痛いのは怖い。でも、体がなれるのも不安だった。

一臣は、バージンを好んで抱くのだという。泣き声や、悲鳴に欲情するのだろう。だとすれば、体がなれることは、一臣の好みから離れることになる。この間のように、後ろの快感に喘いで、一人でいってしまうような醜態をさらし続けたら、一臣は冷めてしまうかも知れない。いっそ、痛い方がいいのかも知れないとすら思う。一臣が望むなら、痛くてもいい。楽しませてあげたい。

危険な感情だと思う。

酷いことをされたいと思うなんて・・・。

猫、というのはどうやら動物のことではないらしい。

検索の結果得た答えだ。ネコは男同士で性行為をする時に、受け身になる方のことを指す言葉のようだ。一臣と、自分なら、自分がネコ。

一臣は、自分のことを「ネコ向き」と言っていた。

検索履歴を削除することに余念がない今日この頃。どうしたって知らないことが多いこの世界のことを、ついついいろいろ調べたくなる。自分の体に起こることを知りたくなる。でもそれを、一臣が快く思っていないこともわかっていた。教える楽しみ、というか。自分好みに『調教』したいのだろう。言われるまま、体を任せていればいいのだろうが、どうすれば可愛いと言ってもらえるか、好きでいてもらえるか、考えずにはいられなかった。

一臣は、痛がる顔が好きだと言うくせに、積極的に体を痛めつけるようなことはしない。むしろ、気持ちのいいことをしてくれているように思う。まるで、自分がこの体を好きになれるように、導いてくれているかのように。

今日は金曜日。特別な日だった。一臣と風呂に入り、一緒に眠る日。もちろんすることはそれだけじゃないのだろうが。

今日は、通過儀礼が一つ少ない。どうしても嫌だったので、一臣にお願いしたのだ。なにか他の方法にしてくれ、と。すると、一臣は「お昼過ぎに飲んでね。」と一包の粉薬手渡した。市販の下剤、いわゆる便秘の薬だそうだ。日頃から特に滞ってないお腹なので、それの効果はてきめんだった。おかげでお腹の中はきれいなはず。腹痛も、浣腸に比べるとかなり楽だった。

それにしても、男同士の性行為とは面倒な手順が多い。女の子だったら、こんなことしなくていいんだろうな、と思う。普通の性行為にも疎い自分だ。学校の教育以上の知識はない。けれど、病気や怪我のリスクは、一臣が言っていた通りらしかった。ネットで得られる知識を、どこまで信用するかにもよるが、性病、とりわけHIVに関しては感染率は高いようだった。海外の統計だったけれど。だいたい、日本人で同性愛者って、どれくらいいるんだろう。専用のアダルトグッズはだいぶ発達しているようだったけど、同性愛者用というわけではなさそうだった。それに関して言えば、女性に尻を嬲られる男性には嫌悪感を抱かざるを得なかったが。

日本だと、やっぱり偏見・・・すごいんだろうな。

女装の男性の社会進出がめざましい昨今だが、ゲイだとカミングアウトしている人はほとんどいない。やはり受け入れられがたいものなのだろう。

やっぱり、噂の二丁目とかに集まってるのかな。

ぼんやりと、まさに「そんなこと」を考えながら、買い物かごを抱えなおす。今夜のメニューは蕎麦だ。ネギをどうしようかと思う。水にさらせば大丈夫かな。臭い・・・。なるべく香辛料の少ない夕食にしたい。あとは刺身でも買って、おつまみ・・・どうしよう。

一臣は酒を飲むだろうか。

誰かのことを思ってする買い物は楽しい。

一人の時は、簡単で、腹を満たせれば良かったけれど、今は違う。

生活が楽しかった。それはつまり、生きているのが楽しいのだ。

孤独ではない自分が、どこか誇らしかった。

ベッドへと招かれる。一臣は、どこか楽しそうだ。一週間の疲れを見せない。自分は、続く残暑に少々やられ気味だというのに。一臣はいつものように、クッションにもたれて、自分を足の間に納めていた。

「一臣さん、楽しそう。」

「うん。楽しいよ。・・・すばるは楽しくないの?」

「・・・嫌じゃないけど・・・ちょっと怖いよ。」

痛いことをするのがわかっているからだ。一度痛い思いをしている体は、どうしてもその時のことを思い出してしまう。

「もう、あんなに痛いことはしないよ?ちょっと痛いだけだよ。」

ちょっと?ちょっとってどれくらい?

「だって、この間は痛いって言ってたよ?」

「言ったよ。痛いもの。」

嘘はつけないよ、と。一臣は笑う。

「仰向けで足あげるのと、伏せてお尻あげるの、どっちが楽?」

「えっ?・・・と・・・わかんない。」

伏せてお尻をあげる、というのはいわゆるバックという体位だ。それはしたことがない。

「ちょっと伏せてみて。クッション抱えると楽だよ。」

はい、と一臣が体制を入れ替える。言われたとおりに、クッションを抱え、上体を伏せた。犬が威嚇する時の姿勢を思い出させた。

「もうちょっと足開いて。」

その状態で、足を開く。たぶん、大事なところは丸見えだろう。恥ずかしい。その尻の谷間に、一臣が指を滑らせた。つーっと袋の裏までなぞられる。

「顔は見えないけど、たぶんこの方が体は楽だよ。」

一臣の手が、性器を握った。軽く上下にしごかれる。

「っ・・・。」

足を上げる、いわゆる正常位だと、足の付け根が痛くなる。それを思うと、この姿勢の方が楽なように思えた。

「こっちの方が・・・いい・・かも。」

「でもねぇ。顔が見えないんだよね。だから今日は、気持ちよかったらいいって言ってね。痛い時も、ちゃんと言うんだよ?」

え?それは・・・。

戸惑っているうちに、ローションのキャップを開ける音がした。次いで、尻にとろりと冷たい感触。一臣はしたたるほどにローションをそこになじませると、指先でもみほぐしはじめた。

「ここはねぇ、筋肉の輪っかでできてるんだよ。初めての時、傷つけちゃったのは、皮膚と粘膜の境だけど。」

つぷ、と指を一本差し込まれた。二本までは痛くないことを知っている。

「だからね、こういうところの筋肉と一緒で・・・。」

すり、と一臣の左手が腿を撫でた。

「訓練次第で柔らかくなるんだよ。伸びが良くなるって言い方の方がわかりやすいかな・・・。」

伸びる?

「ストレッチと一緒。なるべくまめに、こうやってほぐしてやるとね・・・。」

くるり、と指を回して、穴を広げられる。

「手首とか、入るようになるよ。」

え?え?

「手首!?」

思わず振り向く。

「こら、力まない。・・・そうそう。フィストファックって言ってね。日本人じゃそこまでやるやつはあんまり聞かないけど。海外のゲイはすごいもの入れちゃったりするよ。」

すごいものって、なんだろう?手首が入ると言うだけでも驚きなのに。

「まぁ。あっちのゲイは薬使ってたりするから、痛みも麻痺するだろうし・・・ね。」

薬って、麻薬とかのことだろうか。

「まぁ・・・とにかく。すばるのここも、時間をかければちゃんと銜え込めるようになるから、心配しなくていいからね。」

要は、心配するなと言うことを言いたいのだろうが、一臣の話は衝撃的だった。

「さて。お勉強はここまで。・・・痛くないね?」

言われて頷く。すると、指が二本に増えた。

「んぅ・・・。」

痛みはないが、圧迫感はある。一臣は指の太さをなじませるように開いたり、回したりしている。それに慣れてくると、指は少し深いところまで入ってきた。関節の太い部分も難なく飲み込める。

「いいところ、してあげようね。」

ちゅ、と腰にキスをすると、左手が前に回った。すでに、半ば立ち上がったそれに指を這わされる。先端をくるくるとこすられた。同時に、体の中も刺激される。たまらないそこを、二本の指でくっくっと圧迫される。とたんに、性器が硬くなるのを感じた。腰が砕けて、足がふらつく。

「おっと。・・・ちゃんと腰あげてて。」

「だって・・・。」

気持ちいい・・・。腰がとろけそう。

「うっあ・・・や。そんなにいっぺんにしないで・・・。」

女の快感と男の快感が入り交じる。前も後ろも刺激されて、腰はそのたびに緊張したり弛緩したりを繰り返す。

「気持ちよすぎちゃう?・・・今日はいくのはちょっと待って。試したいから。」

する、と指を抜かれた。性器に与えられてた刺激もなくなってしまう。

「うぅ・・・。」

快感の余韻に呻くほど、気持ちが良かった。

「今日は、これ、入れさせて?」

え?

言われて振り向くと、先日ネットで見ていたアダルトグッズを手にしている。やっぱりか、と思う。

形状はシンプルで、つるりとした棒状のものだ。色は透明なピンクで、卑猥さはあまりない。けれど、太さは、それなりだ。ちょうど、自分のそれと同じくらいに思えた。

「すばるのと、同じくらいだね。」

一臣も同じことを思っていたらしい。

「いいよね?」

聞かれるが、駄目と言えないことはわかっているだろう。

「それ・・・痛い?」

「痛くないと思うよ。今、柔らかくなってるし、つるつるだからね。」

カリの太さがない分、苦しくないよ、と一臣が笑う。

「入れる時少し違和感があるけど、入っちゃえばなんてことないから。」

もしも、一臣が経験者でなかったら、断ることもできただろうが。一臣の言葉には信憑性があったし、なにより喜ばせてあげたかった。

「いい・・けど。痛かったら抜いてくれる?」

「それは駄目。」

「なんで!?」

痛いのが好きなのはわかっているが、そこは否定してくれないと怖いじゃないか。

「少しずつ、太さになれていかないと、いつまで経ってもつながれない。俺に抱かれたかったら、堪えて。」

それは・・・。

あの日、体の奥で感じた一臣を思い出す。深いところに触れられる喜びを。

「これ、入れてみたらわかる。ね?」

何がわかるというのだろう。とにかく、頷くしか道はなかった。促されて、体を伏せた。その尻にローションが足される。おもちゃにも、ローションを塗ったようだった。

「じゃぁ、ゆっくり息吐いてね。」

言われたとおりに、ゆっくりと息を吐き出した。ぐっとそこに圧迫感が襲ってくる、思わず体を硬くしてしまった。

「駄目だよ。痛いのはほんの少しだけ。輪っかのところを抜けるまでだから。入っちゃえば楽になるから、少しだけ頑張って。」

励まされて、頷く。もう一度、と息を吐き出した。その最中に、押される感覚があり、つる、とそれは中に潜り込んだ。

「はっ・・・ぁっ!」

言われたとおり、痛みは一瞬で、咥えたそこはじんじんしているが、痛いと言うほどではない。

「え?・・・入ってる・・・の?」

「入ったよ。上手。・・・触ってみる?」

いいながら、手を引かれる、体を支える腕を片方引かれて、顔をクッションに埋めた。手は最初、硬いものに触れる。そして、それがはまっている部分に触れさせられた。

うわ・・・。

「ね?入っちゃってるでしょ。」

ぬるぬるとするそこには確かに硬いものと皮膚との結合部がある。おもちゃの半分ほどが、中に入っているようだ。違和感はあるが、恐れていたほどのことはなかった。けれどそれは、あの日感じたような熱感はない。おもちゃなのだから当然だが、ぬくもりのないそれは酷く不思議な感じがした。

「なじんだら、ちょっと動かしてみようね。それまで、こっち、口でしてあげよう。」

くるり、と体を仰向けにされる。

「あれ。怖がってたわりには、濡れてるね。興奮した?」

言われて、性器が張り詰めて腹についているのを知る。その先端からは体液がこぼれていて、下腹を濡らしていた。

「うそ・・・。」

「すばる、酷いことされて感じちゃうんだ。やらしいね。」

一臣がクスクスと笑い、先端のぬめりを指に掬う。それをぺろりと舐めると、唇を寄せた。根元から舐めあげられる。とりわけ、くびれのあたりを舐められると気持ちが良かった。お尻に変なおもちゃを差し込まれていることを忘れるほどの快感がある。

「お尻、ひくひくしてるね。・・・もういいかなぁ。」

もう少しで達する、というところまで責めて、一臣は口を離した。

「やぁ・・・っ。」

「次はこっち、ね?」

言うなり、一臣の手は、おもちゃを少し引き抜いた。ぬる、とそれは排泄感に似た感覚とともに動く。

「ぁっ・・・。」

少し引き抜いては、押し込む動きを一臣は繰り返した。じ、っと顔を見られている。だんだんとそれは、動きの幅を大きくしていった。ぬるぬると動くそれが、敏感な粘膜を刺激する。しかし、おそらくぎりぎりまで深く差し込んでいるだろう深さでも、なにか足りなかった。体の、もっと深いところに触れて欲しい。一臣が言った「入れてみたらわかる」の意味がわかった気がした。一臣のそれとは決定敵に違うのだ。長さも、太さも、熱さも。なにもかもだ。

不意に、角度が変わった。

「あっ!」

比較的浅い場所だ。声を上げると、一臣はそこを角度をつけてこすりあげる。

「ひ・・・あ・・・あっ・・・んんっ・・・。」

前立腺だ。そこを刺激されるとたまらなかった。

「良い声。可愛い・・・。」

一臣の手は、性器にも伸びる。器用にお尻のおもちゃと、性器を同時に刺激しはじめた。

「やっあ!だ・・めっ・・・あ!・・・あ!」

声が悲鳴に近くなる。

「いっていいよ。・・・ほら。」

一臣はことさら、後ろへの刺激を強くする。性器の方は、先端に軽く触れ、裏側をこすっているだけだ。腰の内側が、激しく収縮を繰り返す。自分でおもちゃを締め上げているのがわかった。びくびくと中が動いているのを感じる。絶頂が近かった。

「あっ!・・・や・・・あぁぁぁぁっ!」

ぐ、っと突かれて、悲鳴とともに達した。それでも、一臣は後おもちゃで中をゆっくりと責め続けた。

「や・・・やめて・・・やだぁ・・・。」

「気持ちいいでしょう?いったあとが一番敏感。感じて。」

絶頂の余韻を楽しませるつもりはないようだった。辛いほどの快感が体の中を駆け上がる。

「うっ・・・うあ!」

ひくっと中が震えた。なに?この感じ?

「もう一回、いけそう?」

え?え?

ひくっひくっと中が痙攣する。射精感とはまったく違う感覚だった。

「や・・・だ。こわい!」

「むり?」

問われて、こくこくと頷く。すると一臣は責めるのをやめてくれた。

はぁはぁと呼吸が乱れている。

「もうちょっとだったんじゃない?へんな感じがしてたでしょ。」

頷く。

「案外早く、できちゃいそうかもね。すばる敏感すぎ。」

痛くないみたいだしね。と笑われる。

あ、と思う。こんな風に、慣れた感じじゃ駄目じゃないか。

「できちゃいそう、って?」

「ドライ。普通なかなかいけないんだよ。でも、もうちょとだったんじゃない?」

「わかんないよ・・・。」

まぁまだいいよ。と髪を撫でられる。いっぱい出たねぇ、とティッシュで拭われた。

「一臣さん・・・は?」

「俺?・・・んー・・・。今日はいいかな。」

「今日も!?」

前の時もそう言って一人で処理をした。

「入れるんだったら、一番感じてる時が楽。いきそうになるちょっと前くらい。それくらいだと、快感で痛みがかなりマシだよ。」

う・・・。

痛い、と言われると、言葉に詰まる。

痛いことも酷いことも、される覚悟はあるのだが、それは一臣が「したいなら」が前提だ。無理にお願いしてまでしてもらいたくはない。

「じゃぁ・・・口は?」

「・・・いいの?」

一臣の、張り詰めたものをどうにかしてあげたかった。平気な顔をして笑っているが、辛いに決まってる。

「じゃぁねぇ。」

こっち。と手を引かれ、正面に座らされた。

「最初は手でして。すばるが気持ちいいところは、俺も気持ちいいから、ね?」

とぷ。と、一臣は性器にローションを垂らした。てらてらと光るそれを、手にする。熱くて、硬い。言われたように、根元から上へこすりながら、カリのあたりや、裏の筋の部分を指先でこすった。一臣がするように先端の割れ目にも指を這わせる。

「尿道に爪立てちゃ駄目だよ。気持ちいいけど、ばい菌はいりやすいから。」

言われて、そっと、指の腹でなでた。ここは、刺激が強すぎると、ひりひりして痛かったからだ。

「そう・・・上手。」

はぁ・・・と一臣が吐息する。気持ちがいいのだろう。快感を得ているのが見て取れると嬉しくなった。

一生懸命に、強弱をつけたり、手のひらで包み込むように握ってみたり、一臣の愛撫を思い出し、できる限り再現した。

「いいよ・・・いけそう、かも。先のとこ、こすって?」

亀頭のつるりとした部分を手のひらでこする。一臣の息が荒くなった。

「いい・・・。そのまま。」

一臣の体に力が入るのがわかる。本当に絶頂が近いのだろう。ぴくぴくと震えるそれが愛おしくて、口に含みたい衝動に駆られた。ローションで濡れていたが、そんなことはかまわなかった。体をかがめて、先端を口に含む。大きいそれは、先端を含むので精一杯だった。舌で先端をこするように舐める。すると、一臣のそれが一瞬更に膨らんだように感じた。次に、頭上で一臣が小さく呻く。口の中にローションとは別のとろみが広がった。慌てたが、一臣が頭を抑えて、口を離させない。しばらくそうして、全て吐き出すのを感じた。

やっと頭を離された時には、口に相当な量の粘液がたまっている。一臣は躊躇わなかったが・・・。

「出していいよ。」

すぐに、ティッシュを差し出された。少し考えたが、飲み込めそうになかった。背を向けて、それをティッシュに吐き出す。

「ありがと。気持ちよかった。」

その背中を一臣が撫でてくれる。

「・・・一臣さん・・・。」

「ん?」

満足できた?そう口にしたかった。以前は月に一度は激しいセックスをしていただろう一臣だ。手や口で射精しても、物足りないんじゃないだろうか。

「すばる?」

「・・・入れたかったんじゃないの?」

問う。一臣はくすくすと笑った。

「すばるこそ。手でいいって言ったのに。ローションまずかったでしょう?」

ふるふると首を振る。

「味なんてわかんなかったよ・・・。」

「そっか。」

ありがと。と一臣は頭も撫でてくれた。

「来週は入れてみたいかなぁ。・・・でも間あけると、かたくなっちゃうからね。間で一回すばるだけ気持ちよくしてあげようね。三日おきくらいにこれくらいの咥えてたら、なれるの早いから。」

これくらいの、とおもちゃを目の前で揺らされる。

「僕だけ?」

「ほんとは毎日でもいいけど。その代わり、傷ついたら治るまでは絶対しないけどね。」

つまり、一臣との本番で、また怪我をしたら、はじめからやり直し、ということか。それにしても、一人だけ気持ちよくされるのは嫌だ。それ以前に、体が慣れるのは怖いのだ。

「一臣さん、バージンが好きって。」

「うん?」

「そんなに慣れちゃったら、楽しくなくなっちゃうよ。」

酷くていいよ、と告げる。

「・・・気にしてたの?」

「気にするよ!」

「あれはねぇ・・・。バージンは病気持ってる確率が低いから、安心して抱ける、って意味だよ。最初の時に言ったような気がするけど。」

馬鹿な子だね、と苦笑する。

「恋人をバージンから開発できるなんて、最高の楽しみなんだから、変なこと考えなくていいの。」

「・・・そうなの?」

「そうなの。」

まさかそこまで潔癖症だったとは。

その潔癖症の恋人は、じゃぁシャワーでも浴びますか、とシーツを剥がす。ついでに洗濯機に入れるつもりだ。それによろよろとついていきながら思う。

もしかして、とんでもない人を好きになったのではないかと。

疎まれているのがわかっていて、顔を合わせようという気はとうの昔になくなっていた。

とにかく、と放課後になるとすぐに自宅に電話する。電話に出たのは当然母親だった。

「もしもし?・・・お母さん?」

「あぁ。すばるさん?どうしたの?」

「えっと・・・。学力テストの成績表にはんこ、もらわないといけなくて。今日、帰ってもいい?」

普通の高校生は、普通に毎日自宅に帰っているし、帰っていい?なんて聞くことはないんだろうな、と思う。

「わかったわ。・・・お父さんが、話があるそうなの。夕食はうちでとりなさいね。」

え?

それは困る。一臣の食事の支度をしなければならないのに。いや。ことはもっと重大で。自分にまったく興味のない父親が、何の話があるというのか。嫌な予感がした。

「う・・・ん。わかった。じゃぁ、よろしくお願いします。」

通話を切ってみたものの、その場にしばし凍り付く。しかし、考えて見ても始まらないのも事実だった。仕方なく、一臣にメールする。

『自宅に帰る用事ができました。夕ご飯が作れません。ごめんなさい。』

とりあえずは、連絡だ。以前、榊の家に寄り道した時、連絡しなかったのを咎められた。やましい用事ではなかったが、連絡は早いほうがいいだろう。

『了解』と短い返信があったのは、自宅に着いてからだった。

とりあえずは、本題の成績表を母親に見せる。平均して中の上。夏休み中、別のことで心をふさいでいたにしては、点が取れた方だった。しかし、そんな言い訳は通用しないし、親に言える話ではない。

この成績は両親の満足いくものではなかった。しかし、特に叱責もない。満足いくものでなかったとしても、しかるほどの興味関心はないのだ。「次回に期待します」と短いコメントを書き込むと、母は簡単に印鑑を押した。この話はこれで終了だ。こんな成績表は、とうぜん父親には見せない。自分の通う高校よりも数段レベルの高い学校の教師をしている父に見せても、失望が深まるだけで、なにも良いことがないからだ。母はそれを暗黙のうちに了解させる。早くしまえ、と言われているのがわかって、そそくさと鞄に押し込んだ。

夕食までの間、自室で過ごす。一臣の家ほど広くはないが、二階建ての家には、自分の部屋もあった。二階が子供部屋になっていて、今は婚約者と同棲中だという姉の部屋と、自分の部屋がある。どちらも、必要なものが持ち出されていて、閑散としていた。

することもないので、机に教科書とノートを出し、明日の予習をはじめる。英語の辞書は一臣の家に置いて来てしまったので、仕方なく数学に手をつけた。

予習と言えば・・・。

昨夜のことを思い出す。「エッチな動画でも見るつもり?」一臣はそんなことを言っていた。半分は当たりだ。ネットで探せば、どんなふうに相手を愛したらいいか、簡単に調べられそうだった。そういえば、また課題を出されていたな。昨夜は眠くなってしまって、調べるどころではなかったが・・・。卑猥な単語のように思う。「ドライ」って何だろう・・・。乾いた、という意味以外を調べろ、と言われているのだ。今まで、そう言った、性的な言葉は意図的に遠ざけていた自分だ。今更、中学生のようなことをするのが恥ずかしかった。

男子なら、通るべき道だったのだろうが。いわゆる「エッチな単語」からは、ほど遠いところに自分はいた。なれるものなら、本気で女の子になりたいと思っていたのだ。同時に、作られた性では意味がないことも察していた。性器を切り取り、豊胸をし、整形をして、ホルモン注射をすれば、見てくれは女性のようになれることも知った。幸い自分の顔は中性的だと思うし、化粧で何とかなるんじゃないかと思っていた時期もあった。けれど、自分が求めているのはそういうことではないし。当然、両親が求めるものもそういうことではないのだ。生まれてきたからには、道を踏み外さず、人様に迷惑をかけないよう、生きる。世間体を重んじる父は、おそらくこのまま普通に高校を卒業し、並以上の大学に入り、公務員か会社員になることを望んでいるのだろう。今の時代、それがどれだけ難しいことか、世界の狭い父にはわかるまい。おまけにこの学力・・・。だからこその、一臣の勉強も見てやれる、という言葉が生きてくるのだが。

そうこうしているうちに、夕食の時間になった。いつの間にか父親も帰ってきたようだった。

食卓は重い空気だった。話は食後に、と言うので、とにかく出されたものを詰め込む。今日はカレーだった。サラダとカレーとヨーグルトドリンクが食卓に並んでいる。辛いものが苦手な自分のために、カレーの時はヨーグルトドリンクがセットだった。それなら、カレーをメニューから外してくれてもいいと思うのに、ようは大人が食べたいのだろう。汗をかきながら、どうにか一皿食べきった。甘いヨーグルトドリンクで、口に残った辛さを中和する。カレーが苦手なのには他にもわけがあった。子供は、カレーとハンバーグが好きだという母親の思い込みで、幼少の頃から頻繁に食卓に上ったからだ。

当時は嫌いではなかったし、単純に好きなものを作ってくれる母の愛情を思ったが、単に献立を立てるのが面倒だったのだと悟った時、落胆に変わり、同時に嫌いになってしまった。けれど、母親は、いまでも自分がカレーやハンバーグが好きだと思っているに違いなかった。出されたものに文句を言ったことはないし「美味しい。」と言って完食するのは勤めだと思っているからだ。自分にとって、家での食事はそんなものだった。それに対して、一臣との食事は楽しかった。自分で好きなメニューを作れることもそうだが、一臣は美味しいものは美味しいと、そうでない時はそれなりの反応をしてくれるからだ。嘘偽りがないので、次も頑張って作ろう、と思う。

あぁ。今頃一人で、何を食べているんだろうか。きっとまた無精して、カップ麺にお湯を注いでいるに違いない。

一臣は、カップ麺が好きなようだった。定番はもちろん、変わり種も買い置きする。自分が食事を作るようになってからはあまり見ないが、主食だったのではないかと疑うほどだ。医者のくせに、バランスとか栄養とかは考えていないのだ。困ったものだと思う。

食事が済むと、母を手伝いテーブルの上のものをシンクに下げた。すると、父親から、リビングへと呼ばれる。

話、なんだろう・・・。

気配から察するに、いい話ではなさそうだった。

「すばる。佐伯君に迷惑はかけていないか?」

「・・・はい。」

たぶん。かけてないと思う。

「うちの卒業生だと言っていたんでね。少々、調べさせてもらったよ。」

え?

どき、と心臓がはねた。

一臣は、父の勤める高校の卒業生だ。言われてみれば、父がそのつてをたどって彼のことを調べるというのは、容易に想像できた。

「非常に優秀な学生時代を過ごしたようだね。成績も優秀、品行方正・・・。」

「そう・・・なんですか。」

「ただ、女性の影がないね。」

まさか・・・?

「佐伯君の、一つ下の後輩にあたる人が、同じ大学にいてね。研究室にいるとかで。話が聞けたよ。」

嫌な予感は的中したようだった。

「・・・同性愛者・・・の噂があるようだね。」

「そんな。だって、奥さんがいたんですよ。」

「離婚しているね。」

そうだけど。だけど。

認めたら、一緒にいられなくなる。

直感的にそう思った。一臣が同性愛者であることは、悟られてはならなかった。

「事故で、お子さんを亡くしてって・・・聞きました。」

「そうらしいね。話を聞いた彼も、葬儀には出たそうだよ。」

じゃぁ、なんで?

「おまえ・・・何かされてないだろうね?」

「何かって!?」

「セクハラとかだよ。同性愛者だというなら、そうだろう?」

「そんなのないよ!」

ない。そう言い切るほかない。

「・・・おまえが女の子なら・・・佐伯君がまともなら、健全な関係だろうが。そうでないなら、困った事態だと思っている。」

そんな・・・。

女の子じゃないから・・・一臣は疑われるのか?

女の子じゃないから!

「一臣さんはそんな人じゃない・・・です。」

怒りと絶望感・・・やるせない、と表現するのがふさわしいのか。

さすがに、一臣が同性愛者だと言うことを公言して、社会的地位まで危ぶむような下劣な人間ではないだろうが、もし真実が知れれば、自分はこの家に連れ戻されるだろう。そして、もし一臣への気持ちが知れれば、どうなるか・・・。

自分も同性愛者として、歪んだ存在だと思われ、今度こそ本当に「いらない子」にされてしまう。それは恐怖だった。

「いいか?余計な醜聞は今の家にとって迷惑な話だ。わかるだろう?」

姉の結婚の話か。弟が、彼氏と同棲しています、なんて相手に知れたら、確かにただでは済まないかもしれない。

「一臣さんには・・・おつきあいしている女性がいるみたいです。」

渾身の嘘だった。

「春頃、僕のことが片付いたら、相手の家に挨拶に行くって、言ってました。・・・再婚、するんだと思います。」

自分の言葉に傷つく。嘘でも、口にしたくなかった。再婚、と言う言葉は、考えてこなかったわけではないからだ。医者という職業上、もし出世したいならパートナーは必要だろう。一臣の今の職場では必要ないだろうが、いつまでも医務室で医者をやっているような人間ではないように思う。それならば、いずれ大きな病院に勤めたとして・・・と。

「そうか。おつきあいしている人がいるのか。」

頷く。

「それなら、それでおまえは邪魔ではないのか?」

「今は仕事も忙しいみたいだし。時々夕食を外でしてるから、その時会っていると思う。」

たどたどしく、嘘を重ねる。

父親は、ふーとため息をついた。

「わかった。・・・覚えておきなさい。佐伯君のことは調べようと思えばいつでもできる。もしものことがあったら、ただでは済まないよ。」

再度頷いた。

どうやら、嘘が通ったらしかった。

気分が悪かった。早く帰りたかった。

家を飛び出したのは8時過ぎだった。駅まで歩く途中で、一臣にメールする。

『今から帰ります。』

すると、すぐに着信があった。

「すばる?今どこ?」

一臣の声だ。なぜだか、涙がにじんだ。

「駅に向かって、歩いてます。」

「わかった。俺も今終わったところ。迎えに行くから、どこか・・・そうだな駅のところのカフェで待ってて。」

「わかりました。たぶん、すぐの電車に乗れます。」

「うん。じゃぁ、あとでね。」

通話を切り、目尻にたまった涙を拭う。

女の子じゃないから。女の子じゃないから、一臣と引き離される。でも女の子だったら、一臣は自分のことを愛してはくれないだろう。

どうしたらいいのかわからなかった。

ぐるぐると目が回る。吐き気がしていた。

電車を降りる頃には、気分の悪さは悪化していた。こんな状態で、カフェに入ったら、店員に心配されてしまう。店には入らずに、ロータリーの噴水の前に座った。呼吸が早い。頭が白くかすんで、吐き気があった。自分はどうしてしまったのだろう。と、この症状に思い当たった。過呼吸だ。以前にも何度かなったことがある。やはり、家でなにか嫌な思いをしたあとだったように思う。過呼吸なら、対処の仕方はわかるが、気がついた時には手足が痺れはじめていた。はぁはぁと浅く早い呼吸を繰り返してしまう。止めないと苦しくなるばかりなのはわかっていたが、できなかった。

「すばる?」

呼ばれて、涙目で顔を上げる。一臣だった。

「どうしたの?具合悪い?」

「ごめんなさ・・・たぶん・・・過呼吸・・・。」

はっはっと更に呼吸は乱れた。

「過呼吸?ちょっとまってて。」

一臣はいったん離れると、コンビニの方へ走っていった。戻ってくると、手に紙袋を持っている。

「やりかたわかる?」

頷いて、紙袋に口をつけ、ゆっくりと深呼吸する。一臣はその背中をさすってくれた。

「前にもなったことあるの?」

問いかけに、呼吸しながら頷く。

「よくある?」

よく、と言うほどではないように思えた。軽く首を横に振る。

「そう・・・。一人で大丈夫?ちょっと水買ってくるから。」

頷くと、一臣はまたコンビニに走ったようだった。

すーはー・・・と呼吸を整える。10分ほどして、ようやく呼吸が整い、吐き気が治まってきた。手足の痺れもなくなっている。

「はい、水。」

戻ってきた一臣が、キャップを開けてボトルを手渡してくれた。それを一口飲む。

「ごめんね。路駐だから、とりあえず、車に乗ってくれる?」

「うん。ごめんなさい。」

脇を抱えられて、ロータリーの隅に停められたインプレッサに乗り込んだ。

「休ませてあげたいけど、車出すね。あ、そのまえに。」

一臣はポケットからピルケースを取り出した。何かの薬を手のひらにとる。

「気持ちが落ち着く薬だから。」

飲んで、と渡された。言われるままに口にし、水で流し込む。

持ち歩いているということは、一臣も常用しているのだろうか?

見上げると、一臣は苦笑した。

「ストレスの多い職場なもんでね。」

持ち歩いてるんだよ。と言い、車を発進させる。まっすぐ帰路についていることがわかった。安心する。もう、自分の帰るべき家は一臣の家なんだと思った。

しかし、このままでいれば、いずれ父親に知れるだろう。

自分が女の子に生まれなかったことはこんなにも罪なことなのだ。自分を幸せにすることすらできない。当然だ。両親の不幸なのだから。このままでは一臣のことまで不幸にしてしまいそうだった。

不安でたまらなかった。

家に着くと、一臣はソファーで休むように言い、着替えに行った。部屋着に着替えて戻ってくると、そ、っと隣に寄り添った。

「なにか・・・辛いことでもあった?」

問う声は優しげだ。

「・・・一臣さんの、学生時代のこと・・・調べたって。」

「ゲイなのばれちゃったんだ?」

首を横に振って否定した。自分がどんな嘘をついたのか、話した。聞き終えると、一臣は少々渋い顔をした。

「窮状はしのいだけど・・・ちょっとまずかったね。それだと、俺は夏頃には再婚してなきゃならないね。」

言われ、俯く。精一杯の嘘だったのだ。もともと、父の中では自分は進路が確定したら自宅に戻ることになっているのだから。

「ばれちゃうと、そうか・・・お姉さんが困るかも知れないんだね。」

頷く。

「まぁ、そんな話なかったことにしちゃえば良いんだけどね。」

「え?」

「春になる前に別れたことにしちゃえば良いじゃない。頃合い見て。大丈夫。俺は忙しくないけど、一応医者だから。それ相応の人じゃないと釣り合わないって思ってるよ。」

一臣はいたずらっぽく笑う。だが、そう簡単にいくだろうか。

それよりも、と一臣は額にキスしてきた。

「君が女の子だったら、俺は今こうしてないよ。すばるは俺が好きでしょう?」

頷く。

「でも、僕が女の子じゃないから疑われちゃうのに。」

「いいじゃない。そんなの。言わせておけばいい。俺は、男の君が好きだよ。」

一臣はそう言って慰めてくれるが。こんな時、自分の性器が無性に憎くなる。こんなものがついているから!と傷つけたい衝動に駆られるのだ。もういっそ、切り落としてしまいたかった。けれど、今は、これがあるから、一臣に救われている。複雑な心境だった。

「さぁ。お風呂に入っておいで。俺はその間に軽く何か食べるから。

出たら、眠れる薬をあげようね。君は少し頭を使いすぎだ。」

一臣はそう言って風呂へと促すと、自分はキッチンへと消えていった。

眠れる薬は、てきめんに効いた。口にすると、すぐにふわふわとした。雲が頭にかかるような気持ちになって、色々の思考を消してくれた。そのまま眠りに落ちたようだった。

翌朝、薬が残っているのか、かなり体がだるかった。学校、どうしようかと思っていると、一臣がドアをノックした。

「おはよう。・・・薬、残った?」

一臣も、同じことを考えていたらしい。

「わからないけど・・・だるい。まだ眠い。」

「ごめんね。少し強かったかな・・・。昼頃には抜けるだろうけど、学校どうする?」

送る?と聞かれるが、首を横に振った。

「寝ていたい。・・・頭痛が来そう。」

無理に起きると、偏頭痛の発作を起こしそうな予感がした。こういう日は、家にいた方がいいのだ。

「そう・・・。ごめんね。仕事だからもう出るけど・・・何かあったらメールするんだよ?」

「うん。」

ベッドの中から一臣を見送る。玄関の鍵が掛かる音がした。そのまままた眠ったようだった。

次に目が覚めると、時刻はもう3時を回っていた。そろそろ起きて夕ご飯の買い物行かなければ・・・と思う。けれど、寝起きのせいか、食欲はなく、献立を立てるのは難しかった。

仕方なしに、階下に降り、シャワーを浴びて着替える。部屋に戻ると、なんとなくパソコンを立ち上げた。献立の参考になるページを、と思いながら、検索履歴をたどる。「インプリンティング」。目に入った単語を、再度検索した。何度見ても、意味は「刷り込み」だ。だが、この言葉を一臣は酷く気にしているように思う。それでもいいか?と問われた。それは、好きだという気持ちが、本当は思い込みで、本当のものでなくても、自分のことを好きでいてくれるか、と言うような意味だと思う。じゃぁ、本当の好きってなんだろう。あんな風に出会ったんじゃなくて、一臣が父についた嘘のような出会いで、そうしたら、本当の好きになっていた?この気持ちは、本当の好きじゃない?

こんなに、なにをされても嬉しいと思うのに。初めての相手が一臣でなくても、同じように好きになったかもしれないと、一臣は言っているのだ。そうではない、と思うのに。

ふと、課題を思い出した。「ドライ」ってなんだろう?

ドライ、と打ち込むと、予測変換で色々な単語が出てきた。そのなかに、一臣の言うドライが一つ当てはまった。たぶん、これだ。「ドライオーガズム」。男性が、射精せずに絶頂感を得ること、とある。そんなことが可能なのか。しかし、調べていくと、そのための手技や、グッズ、動画まで詳しく解説されていた。端的には、性器への直接的な刺激ではなく、前立腺や会陰への刺激でいくことらしいが、それが難しいことのようだということもわかった。だから一臣は、「いつか」と言ったのだろう。その感覚は、女性の感じるオーガズムに近いものだと記されていた。女の子の感覚。それには興味があった。知り得ないものだと思っていたからだ。だが、自分は一臣にそれを知らされた。体の中からわき起こる快感を知らされたのだ。この先があると知って、求めずにはいられない気がした。だが、その行為は、かなりディープなもののように思う。一臣に手を引かれるまま、そこまでいってしまっていいものか躊躇われた。けれど、手を引かれたら、拒む術はないように思えた。

どこまでも、一緒にいきたい。

一臣にも気持ちよくなって欲しい。

その気持ちが、いつの間にかアダルトなサイトを閲覧させていた。18歳以上なら本当に問題ないのか、と思うようなページにも踏み込んでいる自分がいた。「予習はいらない。」と言われたが、一臣を喜ばせたかった。

一通り目を通すと、もう買い物に出なければいけない時間だった。パソコンはそのままに部屋を出る。

食欲は、なかった。

買い物から帰ると、すでに一臣は帰宅していた。インプレッサが車庫にある。玄関の鍵を開け、急いで中に入った。リビングを通り抜け、冷蔵庫に食材をしまう。一臣は一階にはいないようだった。いつも帰ってくると、部屋着に着替えるから、きっと寝室だろう。そう思い二階に上がる。が、一臣は寝室ではなくその手前の部屋にいた。パソコンを眺めてニヤニヤしている。

あ、と思った。

「おかえり、すばる。」

画面には、さっきまで閲覧していたアダルトな色々が映っているに違いない。一臣は検索履歴を眺めて、意地悪そうな笑みを浮かべた。

「心配して帰ってきたのに、こんなとこ見て。予習はいらないって言ったでしょう?・・・それとも欲しいおもちゃでもあった?」

かぁっと顔が赤くなる。

「な、ないよっ!」

「本当に?これなんか、好きそうじゃない?」

一臣は、おいでよ、と手招きする。モニターに映し出されていたのは、アナル用のアダルトグッズの中でも、大きくてグロテスクなものだった。

「いらないよ、そんなの。」

「じゃぁ、こういうのは?」

次に示されたのは、つるりとした形状の、透明なピンク色のおもちゃだ。初心者用、とある。

「この辺からなら抵抗ないんじゃない?」

「やだってば・・・。」

「だって。すばるのお尻狭いからね。二本は入るけど、三本は苦しいでしょう?これだったら、ちょうどその間くらいだし。手頃な大きさだよ。ならすのにはちょうどいい。・・・買っちゃおうか?」

一臣は、半ば本気のようだった。からかっていたのは初めのうちだけで、今は真剣に価格を見ている。

「ねぇ?どう?入れてみたくない?」

「・・・一臣さん・・・。」

嫌だ、と言いたいけれど。一臣は存外楽しそうだ。嫌がっているのを見て、楽しんでいるのだろう。本当に困った性癖だ。

「嫌なら、こういう履歴は消しておかないと、ね?あれほど言ったのに、フェラの動画なんか見ちゃって。」

「見てないってば!」

再生しかけたが、女性が男性器を口で愛撫するのを見て、なぜか嫌悪感を抱いてしまったのだ。だいたい、男性器なんて気持ち悪い。

「ほんとに?・・・俺が大事に仕込みたいんだから、変なこと覚えちゃ駄目だよ?」

こくりと頷く。

すると、その頭を「いい子、いい子」と撫でられた。

「でも、おもちゃはいいなぁ。これなら傷つけずに楽しませてやれそう。買ってみようよ?ね?」

ね?と言っているが、おそらくはもう答えは出ているのだろう。

きっと金曜日あたりには届いている気がする。

「一臣さん・・・やだよ。課題だっていうから・・・調べたのに。」

「あぁ。ドライ?・・・してみたいと思った?」

躊躇ったが頷いた。

「そうか。じゃぁ俺も努力しないとね。すばるの気持ちいいとこ開発してあげるよ。本当に、このまま死ぬんじゃないかと思うほど気持ちいいからね。」

え?

一臣が、ニヤリと笑う。

「え?ちょっとまって!」

「なーに?」

「一臣さん、したことあるの!?」

「・・・内緒に決まってるでしょ。」

一臣は笑っているが、その言い方は、経験がありますって言っているようなものだ。だとしたら、元彼って、初めての男って!

瞬間、何かが繋がった気がした。

初めての男を、好きだと思い込んでいたのは、一臣の方なんじゃないのか・・・?だから、あんなに・・・。学生時代つきあってたって言ってた・・・何年くらい?葬儀のあと何度か会ったって。今は・・・今は連絡とってないみたいに言ってたけど、相手の人、一臣さんが連絡したら断らないんじゃないだろうか・・・。

「こら。なにか考えてるだろう。」

こつん、と頭を小突かれた。

「具合悪くちゃ可哀想だと思って帰ってきたら、こんなとこ見てたから、ちょっとからかったんだよ。」

「ごめんなさい。」

そのことはそうだけど、そうじゃなくて!

聞きたい。前の人のこと。知りたい。一臣さんのこと。

無意識に、一臣の袖を掴んでいた。

「すばる?」

「え?あ・・・。」

「どうした?」

「えっと・・・。」

聞いていいのかな。こんなこと。

「・・・一臣さん・・・前につきあってた人のこと・・・聞いてもいい?」

一臣が首をかしげた。

「16人目の人のこと?」

「違うよ!それはつきあってたって言わないじゃん!・・・一臣さんの、初めての人のこと。元彼、って言ってた人とのこと・・・。」

一臣は、しばし考えを巡らせていたようだった。ややあって、吐息する。

おいで、とベッドに座らされ、その横に自らも座った。

「俺のことに、興味があるの?」

頷く。

「俺の、過去のことも・・・知りたい?」

頷いた。

「俺のことが好き・・・だから?」

「好き。だから知りたい。」

一臣が、インプリンティングにこだわるわけを。

「うーん・・・。今?」

「え・・・今、じゃなくても・・・話せる時でもいいけど。聞きたいよ。」

「そっか。・・・興味を持ってくれたのは嬉しいよ。嬉しいけど・・・内容がなぁ・・・。嫌われるかも知れないネタ、話したくないよね。」

「嫌ったり・・・しないよ。」

「自信ないでしょう。」

言葉に詰まったのを見逃してはくれなかった。

「まぁいいよ。さわりだけね。俺、高校まではヘテロだと思ってたの。あぁ、普通の、女の子が好きなタイプだと思ってたの。医大に行って、夏頃にさ、一個上の先輩に告られたの。男。それが元彼なんだけどさ。彼が言うには、俺は絶対ゲイだからって。一回試せばわかるから、ってキスしたの。・・・嫌じゃなくてさ。自分にびっくりしちゃって。それから、その先輩のこと、すごく意識するようになってさ。まぁあとはいろいろあってつきあうことになってさ。そんな感じ。・・・ほら。嫌でしょう?こういう話聞くのは。」

言われて、表情が固まっていることに気づく。

「嫌とかじゃなくて・・・。バイ・・・でもなくてゲイなの・・・?とか・・・。」

「抱けないことはないけど、したいとは思わないから。でもほら、子供はできたわけだから、ね。」

元奥さんとの間に、か。産まれてくることはなかったけど。

じゃぁやっぱり、僕が女の子だったら好きにはなってもらえてないんだな。

「すばる、何が知りたいの?頭ごちゃごちゃなんじゃない?」

知りたいこと?それは、一臣と、その元彼の関係だ。そこにインプリンティングがどう関わってくるのか、だ。

「思い込み・・・。」

「ん?」

「一臣さんは、その人のこと、好きだったんだよね?」

一臣は、動きを止めた。

「好き、だったんだよね?」

一臣は長いため息を吐いた。

「・・・それはね。今でもよくわからないんだよ。好き、だと思っていたけど、あいつは俺の気持ちは刷り込みだって、ずっと言ってたから。」

つまりは今の自分の立場が、そのまま一臣の立場だったと言うことだ。だから、一臣は、こだわっているのか。

「そんなの・・・だって・・・。初めての人だもん。好きになるよ。」

ダメなの?と問いかける。

「ダメじゃないけど・・・初恋は実らないって言うしなぁ。」

冗談めかして一臣は笑った。

「すばるのことは、もう手放すつもりがないから。君が、あとでどんなに泣いても、閉じ込めて離さないよ。本当に好きな人ができるまでは、ね。」

矛盾してる、と思った。離さないと言ったその口で、好きな人ができたら別れてあげる、と言っているのだ。

「一臣さん・・・なんか・・・ずるい。」

「だねぇ。大人なのに、責任取るのが怖いんだよ。ごめんね。」

悪びれずに言う。

どうやら、本心はまた巧妙に隠されたようだった。

「お腹空いたよ。今日のご飯なに?」

一臣は部屋を出て行った。

『好きだったんだよね?』その問いかけに、一臣は言葉を濁した。奥さんのこともあるし、そんなことはないと思うけれど、まさか一臣は、その元彼のこと『今でも好き。』だったりして。

自分の考えを、頭を振って否定する。考えすぎだ。いくらなんでも、それはないだろう。いくらなんでも・・・そんな酷いことってないだろう。

一臣の気持ちがよくわからない今、否定しきれない自分が悔しかった。

夕食と風呂が済むと、ベッドに誘われた。正直、そんな気にはなれなかったが、一臣と過ごしたかった。

「昼間、あんなの見ちゃったからね。」

一臣は、子供のように興奮しているようだった。したいよ、と言う。けれど、自分は、なんだか・・・。長年の、性器に対する嫌悪が再燃してしまっていて、触れられたくなかった。

こんなものがあるから、愛されないのに。こんなものがあるから、一臣と引き離されるかも知れないのに。そんなもの、愛せない。

そこで得られるであろう快感も、好きになれそうになかった。

一臣は、クッションに体を預けると、足を開いて間に座るように言ってきた。その手で、腰や腹などを撫でている。当然のように、下着も着けていなかった。その手が、軽く右の乳首をつまんだ。

「ん・・・。」

なに・・・?この感じ。じん・・・て。

そこを指先でいじられると、痺れるような感覚が腰に響いた。下腹のあたりに、じんじんと来るのだ。腰のしっぽのあたりもぞわぞわする。

「やだ・・・。」

「そう?たってきた。・・・感じてるんじゃない?」

感じてる?乳首で?女の子じゃないのに?

でも、この感覚は快感であるように思う。どうして?と頭の中が疑問符であふれる。

「や・・・そんなとこ。」

「どーして?」

すりすりと指の腹で丹念にこすりながら、一臣が耳朶を噛む。そこもまた、ぞくりとしたものが駆け抜ける。

「すばる敏感。いい体だね。」

ちゅ、とこめかみに口づけられた。

「いい体?」

「うん。・・・気持ちいいところいっぱいあるでしょ。こことか。」

言いながら、脇腹のあたりを爪の先でくすぐる。くすぐったいような、気持ちいいような。

「ね?」

ちょっと体起こしてごらん?と言われ、体を前に倒すと、うなじを舐められた。

「ふっ・・・ん。」

背筋を唾液が流れていった。その感覚に鳥肌が立つような快感を覚える。されることの何もかもが快感のように思えた。

気持ちいい・・・。

「あれ?でも今日はたたないね。気持ちよさそうにしてるのに。」

それは・・・だって。気持ち悪いんだもの、それが。

たたないね、と指されたものから目をそらす。

「どうかした?」

「一臣さん・・・。もし、もしも・・・これ、なくなっちゃっても、好きでいてくれる?」

「すばるが女の子でも、ってこと?」

そうではない。と首を振る。

「切っちゃっても、ってこと。」

一臣が息をのんだ。

「・・・切りたいの?」

いつか「死ぬつもり?」と尋ねた時のニュアンス、そのままに一臣が問い返した。

「だって・・・こんなの・・・欲しくなかった。」

「うーん・・・。そうだよね・・・すばるはそれで死にたかったんだもんね。今も気持ち、変わってないの?」

「今は・・・一臣さんがいるから。男でも、好きって言ってもらえるってわかったから。でも、男だから、このままだといつか家に連れ戻されちゃうよ。それに・・・。」

それに。いつかは本当に一臣の再婚だってあるかも知れない。

「女の子だったら良かったのに・・・。」

「すばるのペニス、こんなに可愛いのに。もったいないよ。」

切っても女の子にはなれないでしょう?と穏やかに言われる。頷きはするけれど、心のもやもやは晴れない。

そしてたぶん、こういう感情を含めて、一臣には今の自分は重いのだ。自分もまた、一臣に依存していくのが怖かった。

一臣が、さりげなくダウンケットをたぐり寄せる。ふわりと体にかけてくれた。

「その気がないなら、つきあってくれなくていいんだよ?」

「だって・・・。」

一緒にいるためなら、なにをされてもいいと思ったのだ。しかし、思っている以上に体は正直だった。

「一臣さんは、キスをしてゲイだって・・・自覚したんでしょう?」

そうだね。と一臣は頷く。

「僕は、一臣さんじゃなきゃやだ・・・って思ってる。」

「それは俺しか知らないから・・・。」

一臣はたしなめるように、温和な声で返した。

「じゃぁ、その元彼さんとつきあってた時、他の人ともした?」

なお、食い下がる。重要なこと、なのだ。

「・・・ごめん。してないね。」

一臣の声が、少し緊張したように感じた。

「今だって・・・僕でいいって。18人目は買わないって。」

「そうだね。」

言いながら、気がついてしまった。もしかして一臣は、元彼とよりを戻せるならそうしたいと思っている・・・?だから、18人目はいらないって。

「一臣さん・・・元彼さんって・・・今は?」

一臣は、深いため息を吐いた。

「連絡とってないよ。言ったろう?妻が自殺未遂した時にって。それから・・・結婚式の招待状が届いたよ。欠席で返した。」

本当にそれきりだよ。と一臣がまたため息をつく。

結婚?じゃぁ元彼は、同性愛者じゃなかったっていうこと?

その招待状を受け取った時の一臣の気持ちを思うと、胸が痛くなった。裏切られたと思っても不思議ではない。

「ごめんなさい・・・。だって・・・まだ好きなのかなって・・・。」

思わず、謝罪の言葉が口をついた。

「すばる。誤解しないで聞いてね。彼のことは好きだとかそういう感情じゃないんだよ、もう。ただ、俺にこの世界のことを教えてくれた人で、唯一体を許せる人だ。だけど、それはもうない。今は、君だけだよ。頼むから、自分の体を傷つけたりはしないで欲しい。」

一臣の言っていることがよくわからなかった。首をかしげると、一臣は、後ろからきつく抱きしめてくれる。

「切るとか言わないで、って。今まで愛されなかった分、いっぱい可愛がってあげるから。・・・少し、情緒不安定になってるね。実家に帰ったせいかな。こうしていて安心させてやれればそれがいいんだろうけど・・・俺も不安の要因みたいだね。」

一臣といると不安・・・?

「一臣さん、僕のこと・・・好き?」

「好きだよ。」

きゅ、と抱く腕に力がこもる。

「思い込みじゃないって、信じてくれる?」

「俺だって、刷り込みだって言われ続けたけど、本気だって思ってた。」

「今も?」

「思ってるよ。」

ごめんね。君の気持ちはわかるよ。と頭を撫でてくれる。

インプリンティングの呪縛に掛かっていたのは、一臣の方なのだ。自分の気持ちは自分がよくわかってる。なのに、一番好きな人がそれを否定する。それなのに、きっと彼は優しかったんだろう。一臣と同じように。

一臣は、たぶん、彼にされたことをそのまま自分にしているに違いない。彼に教えられたことを、そのまま。

一臣は、彼の前では受け身だったのだろうと察せられた。だから、多くを語ろうとしないのだろう。それを知った時の、自分の反応が怖いから。

どう思った?

抱かれる一臣のことを。

嫌悪感を抱いたか?それとも、そういうこともあるかも知れない、と思ったか・・・。

答えは後者だ。

「一臣さん・・・。」

「ん?」

「元彼さんって、上手だったでしょ。」

一臣が、苦笑した。

「どうして?」

「だって・・・一臣さん上手だと思うもん。」

「まだ、本番一回しかしてないでしょ。しかも流血の惨事。」

「あれは!だって・・・。」

自分が、どうしてもと言ったからで。

「まぁ。覚悟はしておいてよ。どんなに上手くても、痛いもんは痛いからね。怪我させなければ上出来。」

「痛いの!?」

「痛いよ。当たり前でしょ?麻酔してやるわけにいかないんだし、俺のは小さい方じゃない。なれるまでは苦痛だよ。」

「一臣さんもそうだったの?」

「なんで俺の話になるの!」

「だって・・・。」

一臣は、またふかぶかとため息をついた。

「・・・痛かったよ。愛情がなかったら、受け入れられないよ。気持ちいいと思えるまで半年はかかった。」

半年・・・。

思わず絶句する。

「すばるは、ネコ向きだから、そんなにかからないかも知れないけど。覚悟はしてね。ほんとに痛いから。」

猫??

「あぁもう。ほら11時。寝る時間だよ。もうおやすみ。」

言われて、のろのろとベッドを降りる。金曜日以外は自分の部屋で寝る約束だ。パジャマを着て部屋をでる。

「おやすみなさい。」

「おやすみー。」

すぐ隣のドアを開け、ベッドに潜り込む。が、一臣が何度も「痛い」と繰り返すものだから、すっかり怖くなってしまっていた。初めての時のような苦痛はもうないと思っていたからだ。それなのに、なれるまで半年!?そういえば、榊も、似たような事を言っていた気がする。

「・・・痛いんだ・・・。」

急に、金曜日が怖くなった。

いや。痛いのは怖い。でも、体がなれるのも不安だった。

一臣は、バージンを好んで抱くのだという。泣き声や、悲鳴に欲情するのだろう。だとすれば、体がなれることは、一臣の好みから離れることになる。この間のように、後ろの快感に喘いで、一人でいってしまうような醜態をさらし続けたら、一臣は冷めてしまうかも知れない。いっそ、痛い方がいいのかも知れないとすら思う。一臣が望むなら、痛くてもいい。楽しませてあげたい。

危険な感情だと思う。

酷いことをされたいと思うなんて・・・。

猫、というのはどうやら動物のことではないらしい。

検索の結果得た答えだ。ネコは男同士で性行為をする時に、受け身になる方のことを指す言葉のようだ。一臣と、自分なら、自分がネコ。

一臣は、自分のことを「ネコ向き」と言っていた。

検索履歴を削除することに余念がない今日この頃。どうしたって知らないことが多いこの世界のことを、ついついいろいろ調べたくなる。自分の体に起こることを知りたくなる。でもそれを、一臣が快く思っていないこともわかっていた。教える楽しみ、というか。自分好みに『調教』したいのだろう。言われるまま、体を任せていればいいのだろうが、どうすれば可愛いと言ってもらえるか、好きでいてもらえるか、考えずにはいられなかった。

一臣は、痛がる顔が好きだと言うくせに、積極的に体を痛めつけるようなことはしない。むしろ、気持ちのいいことをしてくれているように思う。まるで、自分がこの体を好きになれるように、導いてくれているかのように。

今日は金曜日。特別な日だった。一臣と風呂に入り、一緒に眠る日。もちろんすることはそれだけじゃないのだろうが。

今日は、通過儀礼が一つ少ない。どうしても嫌だったので、一臣にお願いしたのだ。なにか他の方法にしてくれ、と。すると、一臣は「お昼過ぎに飲んでね。」と一包の粉薬手渡した。市販の下剤、いわゆる便秘の薬だそうだ。日頃から特に滞ってないお腹なので、それの効果はてきめんだった。おかげでお腹の中はきれいなはず。腹痛も、浣腸に比べるとかなり楽だった。

それにしても、男同士の性行為とは面倒な手順が多い。女の子だったら、こんなことしなくていいんだろうな、と思う。普通の性行為にも疎い自分だ。学校の教育以上の知識はない。けれど、病気や怪我のリスクは、一臣が言っていた通りらしかった。ネットで得られる知識を、どこまで信用するかにもよるが、性病、とりわけHIVに関しては感染率は高いようだった。海外の統計だったけれど。だいたい、日本人で同性愛者って、どれくらいいるんだろう。専用のアダルトグッズはだいぶ発達しているようだったけど、同性愛者用というわけではなさそうだった。それに関して言えば、女性に尻を嬲られる男性には嫌悪感を抱かざるを得なかったが。

日本だと、やっぱり偏見・・・すごいんだろうな。

女装の男性の社会進出がめざましい昨今だが、ゲイだとカミングアウトしている人はほとんどいない。やはり受け入れられがたいものなのだろう。

やっぱり、噂の二丁目とかに集まってるのかな。

ぼんやりと、まさに「そんなこと」を考えながら、買い物かごを抱えなおす。今夜のメニューは蕎麦だ。ネギをどうしようかと思う。水にさらせば大丈夫かな。臭い・・・。なるべく香辛料の少ない夕食にしたい。あとは刺身でも買って、おつまみ・・・どうしよう。

一臣は酒を飲むだろうか。

誰かのことを思ってする買い物は楽しい。

一人の時は、簡単で、腹を満たせれば良かったけれど、今は違う。

生活が楽しかった。それはつまり、生きているのが楽しいのだ。

孤独ではない自分が、どこか誇らしかった。

ベッドへと招かれる。一臣は、どこか楽しそうだ。一週間の疲れを見せない。自分は、続く残暑に少々やられ気味だというのに。一臣はいつものように、クッションにもたれて、自分を足の間に納めていた。

「一臣さん、楽しそう。」

「うん。楽しいよ。・・・すばるは楽しくないの?」

「・・・嫌じゃないけど・・・ちょっと怖いよ。」

痛いことをするのがわかっているからだ。一度痛い思いをしている体は、どうしてもその時のことを思い出してしまう。

「もう、あんなに痛いことはしないよ?ちょっと痛いだけだよ。」

ちょっと?ちょっとってどれくらい?

「だって、この間は痛いって言ってたよ?」

「言ったよ。痛いもの。」

嘘はつけないよ、と。一臣は笑う。

「仰向けで足あげるのと、伏せてお尻あげるの、どっちが楽?」

「えっ?・・・と・・・わかんない。」

伏せてお尻をあげる、というのはいわゆるバックという体位だ。それはしたことがない。

「ちょっと伏せてみて。クッション抱えると楽だよ。」

はい、と一臣が体制を入れ替える。言われたとおりに、クッションを抱え、上体を伏せた。犬が威嚇する時の姿勢を思い出させた。

「もうちょっと足開いて。」

その状態で、足を開く。たぶん、大事なところは丸見えだろう。恥ずかしい。その尻の谷間に、一臣が指を滑らせた。つーっと袋の裏までなぞられる。

「顔は見えないけど、たぶんこの方が体は楽だよ。」

一臣の手が、性器を握った。軽く上下にしごかれる。

「っ・・・。」

足を上げる、いわゆる正常位だと、足の付け根が痛くなる。それを思うと、この姿勢の方が楽なように思えた。

「こっちの方が・・・いい・・かも。」

「でもねぇ。顔が見えないんだよね。だから今日は、気持ちよかったらいいって言ってね。痛い時も、ちゃんと言うんだよ?」

え?それは・・・。

戸惑っているうちに、ローションのキャップを開ける音がした。次いで、尻にとろりと冷たい感触。一臣はしたたるほどにローションをそこになじませると、指先でもみほぐしはじめた。

「ここはねぇ、筋肉の輪っかでできてるんだよ。初めての時、傷つけちゃったのは、皮膚と粘膜の境だけど。」

つぷ、と指を一本差し込まれた。二本までは痛くないことを知っている。

「だからね、こういうところの筋肉と一緒で・・・。」

すり、と一臣の左手が腿を撫でた。

「訓練次第で柔らかくなるんだよ。伸びが良くなるって言い方の方がわかりやすいかな・・・。」

伸びる?

「ストレッチと一緒。なるべくまめに、こうやってほぐしてやるとね・・・。」

くるり、と指を回して、穴を広げられる。

「手首とか、入るようになるよ。」

え?え?

「手首!?」

思わず振り向く。

「こら、力まない。・・・そうそう。フィストファックって言ってね。日本人じゃそこまでやるやつはあんまり聞かないけど。海外のゲイはすごいもの入れちゃったりするよ。」

すごいものって、なんだろう?手首が入ると言うだけでも驚きなのに。

「まぁ。あっちのゲイは薬使ってたりするから、痛みも麻痺するだろうし・・・ね。」

薬って、麻薬とかのことだろうか。

「まぁ・・・とにかく。すばるのここも、時間をかければちゃんと銜え込めるようになるから、心配しなくていいからね。」

要は、心配するなと言うことを言いたいのだろうが、一臣の話は衝撃的だった。

「さて。お勉強はここまで。・・・痛くないね?」

言われて頷く。すると、指が二本に増えた。

「んぅ・・・。」

痛みはないが、圧迫感はある。一臣は指の太さをなじませるように開いたり、回したりしている。それに慣れてくると、指は少し深いところまで入ってきた。関節の太い部分も難なく飲み込める。

「いいところ、してあげようね。」

ちゅ、と腰にキスをすると、左手が前に回った。すでに、半ば立ち上がったそれに指を這わされる。先端をくるくるとこすられた。同時に、体の中も刺激される。たまらないそこを、二本の指でくっくっと圧迫される。とたんに、性器が硬くなるのを感じた。腰が砕けて、足がふらつく。

「おっと。・・・ちゃんと腰あげてて。」

「だって・・・。」

気持ちいい・・・。腰がとろけそう。

「うっあ・・・や。そんなにいっぺんにしないで・・・。」

女の快感と男の快感が入り交じる。前も後ろも刺激されて、腰はそのたびに緊張したり弛緩したりを繰り返す。

「気持ちよすぎちゃう?・・・今日はいくのはちょっと待って。試したいから。」

する、と指を抜かれた。性器に与えられてた刺激もなくなってしまう。

「うぅ・・・。」

快感の余韻に呻くほど、気持ちが良かった。

「今日は、これ、入れさせて?」

え?

言われて振り向くと、先日ネットで見ていたアダルトグッズを手にしている。やっぱりか、と思う。

形状はシンプルで、つるりとした棒状のものだ。色は透明なピンクで、卑猥さはあまりない。けれど、太さは、それなりだ。ちょうど、自分のそれと同じくらいに思えた。

「すばるのと、同じくらいだね。」

一臣も同じことを思っていたらしい。

「いいよね?」

聞かれるが、駄目と言えないことはわかっているだろう。

「それ・・・痛い?」

「痛くないと思うよ。今、柔らかくなってるし、つるつるだからね。」

カリの太さがない分、苦しくないよ、と一臣が笑う。

「入れる時少し違和感があるけど、入っちゃえばなんてことないから。」

もしも、一臣が経験者でなかったら、断ることもできただろうが。一臣の言葉には信憑性があったし、なにより喜ばせてあげたかった。

「いい・・けど。痛かったら抜いてくれる?」

「それは駄目。」

「なんで!?」

痛いのが好きなのはわかっているが、そこは否定してくれないと怖いじゃないか。

「少しずつ、太さになれていかないと、いつまで経ってもつながれない。俺に抱かれたかったら、堪えて。」

それは・・・。

あの日、体の奥で感じた一臣を思い出す。深いところに触れられる喜びを。

「これ、入れてみたらわかる。ね?」

何がわかるというのだろう。とにかく、頷くしか道はなかった。促されて、体を伏せた。その尻にローションが足される。おもちゃにも、ローションを塗ったようだった。

「じゃぁ、ゆっくり息吐いてね。」

言われたとおりに、ゆっくりと息を吐き出した。ぐっとそこに圧迫感が襲ってくる、思わず体を硬くしてしまった。

「駄目だよ。痛いのはほんの少しだけ。輪っかのところを抜けるまでだから。入っちゃえば楽になるから、少しだけ頑張って。」

励まされて、頷く。もう一度、と息を吐き出した。その最中に、押される感覚があり、つる、とそれは中に潜り込んだ。

「はっ・・・ぁっ!」

言われたとおり、痛みは一瞬で、咥えたそこはじんじんしているが、痛いと言うほどではない。

「え?・・・入ってる・・・の?」

「入ったよ。上手。・・・触ってみる?」

いいながら、手を引かれる、体を支える腕を片方引かれて、顔をクッションに埋めた。手は最初、硬いものに触れる。そして、それがはまっている部分に触れさせられた。

うわ・・・。

「ね?入っちゃってるでしょ。」

ぬるぬるとするそこには確かに硬いものと皮膚との結合部がある。おもちゃの半分ほどが、中に入っているようだ。違和感はあるが、恐れていたほどのことはなかった。けれどそれは、あの日感じたような熱感はない。おもちゃなのだから当然だが、ぬくもりのないそれは酷く不思議な感じがした。

「なじんだら、ちょっと動かしてみようね。それまで、こっち、口でしてあげよう。」

くるり、と体を仰向けにされる。

「あれ。怖がってたわりには、濡れてるね。興奮した?」

言われて、性器が張り詰めて腹についているのを知る。その先端からは体液がこぼれていて、下腹を濡らしていた。

「うそ・・・。」

「すばる、酷いことされて感じちゃうんだ。やらしいね。」

一臣がクスクスと笑い、先端のぬめりを指に掬う。それをぺろりと舐めると、唇を寄せた。根元から舐めあげられる。とりわけ、くびれのあたりを舐められると気持ちが良かった。お尻に変なおもちゃを差し込まれていることを忘れるほどの快感がある。

「お尻、ひくひくしてるね。・・・もういいかなぁ。」

もう少しで達する、というところまで責めて、一臣は口を離した。

「やぁ・・・っ。」

「次はこっち、ね?」

言うなり、一臣の手は、おもちゃを少し引き抜いた。ぬる、とそれは排泄感に似た感覚とともに動く。

「ぁっ・・・。」

少し引き抜いては、押し込む動きを一臣は繰り返した。じ、っと顔を見られている。だんだんとそれは、動きの幅を大きくしていった。ぬるぬると動くそれが、敏感な粘膜を刺激する。しかし、おそらくぎりぎりまで深く差し込んでいるだろう深さでも、なにか足りなかった。体の、もっと深いところに触れて欲しい。一臣が言った「入れてみたらわかる」の意味がわかった気がした。一臣のそれとは決定敵に違うのだ。長さも、太さも、熱さも。なにもかもだ。

不意に、角度が変わった。

「あっ!」

比較的浅い場所だ。声を上げると、一臣はそこを角度をつけてこすりあげる。

「ひ・・・あ・・・あっ・・・んんっ・・・。」

前立腺だ。そこを刺激されるとたまらなかった。

「良い声。可愛い・・・。」

一臣の手は、性器にも伸びる。器用にお尻のおもちゃと、性器を同時に刺激しはじめた。

「やっあ!だ・・めっ・・・あ!・・・あ!」

声が悲鳴に近くなる。

「いっていいよ。・・・ほら。」

一臣はことさら、後ろへの刺激を強くする。性器の方は、先端に軽く触れ、裏側をこすっているだけだ。腰の内側が、激しく収縮を繰り返す。自分でおもちゃを締め上げているのがわかった。びくびくと中が動いているのを感じる。絶頂が近かった。

「あっ!・・・や・・・あぁぁぁぁっ!」

ぐ、っと突かれて、悲鳴とともに達した。それでも、一臣は後おもちゃで中をゆっくりと責め続けた。

「や・・・やめて・・・やだぁ・・・。」

「気持ちいいでしょう?いったあとが一番敏感。感じて。」

絶頂の余韻を楽しませるつもりはないようだった。辛いほどの快感が体の中を駆け上がる。

「うっ・・・うあ!」

ひくっと中が震えた。なに?この感じ?

「もう一回、いけそう?」

え?え?

ひくっひくっと中が痙攣する。射精感とはまったく違う感覚だった。

「や・・・だ。こわい!」

「むり?」

問われて、こくこくと頷く。すると一臣は責めるのをやめてくれた。

はぁはぁと呼吸が乱れている。

「もうちょっとだったんじゃない?へんな感じがしてたでしょ。」

頷く。

「案外早く、できちゃいそうかもね。すばる敏感すぎ。」

痛くないみたいだしね。と笑われる。

あ、と思う。こんな風に、慣れた感じじゃ駄目じゃないか。

「できちゃいそう、って?」

「ドライ。普通なかなかいけないんだよ。でも、もうちょとだったんじゃない?」

「わかんないよ・・・。」

まぁまだいいよ。と髪を撫でられる。いっぱい出たねぇ、とティッシュで拭われた。

「一臣さん・・・は?」

「俺?・・・んー・・・。今日はいいかな。」

「今日も!?」

前の時もそう言って一人で処理をした。

「入れるんだったら、一番感じてる時が楽。いきそうになるちょっと前くらい。それくらいだと、快感で痛みがかなりマシだよ。」

う・・・。

痛い、と言われると、言葉に詰まる。

痛いことも酷いことも、される覚悟はあるのだが、それは一臣が「したいなら」が前提だ。無理にお願いしてまでしてもらいたくはない。

「じゃぁ・・・口は?」

「・・・いいの?」

一臣の、張り詰めたものをどうにかしてあげたかった。平気な顔をして笑っているが、辛いに決まってる。

「じゃぁねぇ。」

こっち。と手を引かれ、正面に座らされた。

「最初は手でして。すばるが気持ちいいところは、俺も気持ちいいから、ね?」

とぷ。と、一臣は性器にローションを垂らした。てらてらと光るそれを、手にする。熱くて、硬い。言われたように、根元から上へこすりながら、カリのあたりや、裏の筋の部分を指先でこすった。一臣がするように先端の割れ目にも指を這わせる。

「尿道に爪立てちゃ駄目だよ。気持ちいいけど、ばい菌はいりやすいから。」

言われて、そっと、指の腹でなでた。ここは、刺激が強すぎると、ひりひりして痛かったからだ。

「そう・・・上手。」

はぁ・・・と一臣が吐息する。気持ちがいいのだろう。快感を得ているのが見て取れると嬉しくなった。

一生懸命に、強弱をつけたり、手のひらで包み込むように握ってみたり、一臣の愛撫を思い出し、できる限り再現した。

「いいよ・・・いけそう、かも。先のとこ、こすって?」

亀頭のつるりとした部分を手のひらでこする。一臣の息が荒くなった。

「いい・・・。そのまま。」

一臣の体に力が入るのがわかる。本当に絶頂が近いのだろう。ぴくぴくと震えるそれが愛おしくて、口に含みたい衝動に駆られた。ローションで濡れていたが、そんなことはかまわなかった。体をかがめて、先端を口に含む。大きいそれは、先端を含むので精一杯だった。舌で先端をこするように舐める。すると、一臣のそれが一瞬更に膨らんだように感じた。次に、頭上で一臣が小さく呻く。口の中にローションとは別のとろみが広がった。慌てたが、一臣が頭を抑えて、口を離させない。しばらくそうして、全て吐き出すのを感じた。

やっと頭を離された時には、口に相当な量の粘液がたまっている。一臣は躊躇わなかったが・・・。

「出していいよ。」

すぐに、ティッシュを差し出された。少し考えたが、飲み込めそうになかった。背を向けて、それをティッシュに吐き出す。

「ありがと。気持ちよかった。」

その背中を一臣が撫でてくれる。

「・・・一臣さん・・・。」

「ん?」

満足できた?そう口にしたかった。以前は月に一度は激しいセックスをしていただろう一臣だ。手や口で射精しても、物足りないんじゃないだろうか。

「すばる?」

「・・・入れたかったんじゃないの?」

問う。一臣はくすくすと笑った。

「すばるこそ。手でいいって言ったのに。ローションまずかったでしょう?」

ふるふると首を振る。

「味なんてわかんなかったよ・・・。」

「そっか。」

ありがと。と一臣は頭も撫でてくれた。

「来週は入れてみたいかなぁ。・・・でも間あけると、かたくなっちゃうからね。間で一回すばるだけ気持ちよくしてあげようね。三日おきくらいにこれくらいの咥えてたら、なれるの早いから。」

これくらいの、とおもちゃを目の前で揺らされる。

「僕だけ?」

「ほんとは毎日でもいいけど。その代わり、傷ついたら治るまでは絶対しないけどね。」

つまり、一臣との本番で、また怪我をしたら、はじめからやり直し、ということか。それにしても、一人だけ気持ちよくされるのは嫌だ。それ以前に、体が慣れるのは怖いのだ。

「一臣さん、バージンが好きって。」

「うん?」

「そんなに慣れちゃったら、楽しくなくなっちゃうよ。」

酷くていいよ、と告げる。

「・・・気にしてたの?」

「気にするよ!」

「あれはねぇ・・・。バージンは病気持ってる確率が低いから、安心して抱ける、って意味だよ。最初の時に言ったような気がするけど。」

馬鹿な子だね、と苦笑する。

「恋人をバージンから開発できるなんて、最高の楽しみなんだから、変なこと考えなくていいの。」

「・・・そうなの?」

「そうなの。」

まさかそこまで潔癖症だったとは。

その潔癖症の恋人は、じゃぁシャワーでも浴びますか、とシーツを剥がす。ついでに洗濯機に入れるつもりだ。それによろよろとついていきながら思う。

もしかして、とんでもない人を好きになったのではないかと。

10

お気に入りに追加

156

あなたにおすすめの小説

好きなあいつの嫉妬がすごい

カムカム

BL

新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。

ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。

教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。

「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」

ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」

噛痕に思う

阿沙🌷

BL

αのイオに執着されているβのキバは最近、思うことがある。じゃれ合っているとイオが噛み付いてくるのだ。痛む傷跡にどことなく関係もギクシャクしてくる。そんななか、彼の悪癖の理由を知って――。

✿オメガバースもの掌編二本作。

(『ride』は2021年3月28日に追加します)

初恋はおしまい

佐治尚実

BL

高校生の朝好にとって卒業までの二年間は奇跡に満ちていた。クラスで目立たず、一人の時間を大事にする日々。そんな朝好に、クラスの頂点に君臨する修司の視線が絡んでくるのが不思議でならなかった。人気者の彼の一方的で執拗な気配に朝好の気持ちは高ぶり、ついには卒業式の日に修司を呼び止める所までいく。それも修司に無神経な言葉をぶつけられてショックを受ける。彼への思いを知った朝好は成人式で修司との再会を望んだ。

高校時代の初恋をこじらせた二人が、成人式で再会する話です。珍しく攻めがツンツンしています。

※以前投稿した『初恋はおしまい』を大幅に加筆修正して再投稿しました。現在非公開の『初恋はおしまい』にお気に入りや♡をくださりありがとうございました!こちらを読んでいただけると幸いです。

今作は個人サイト、各投稿サイトにて掲載しています。

多分前世から続いているふたりの追いかけっこ

雨宮里玖

BL

執着ヤバめの美形攻め×絆されノンケ受け

《あらすじ》

高校に入って初日から桐野がやたらと蒼井に迫ってくる。うわ、こいつヤバい奴だ。関わってはいけないと蒼井は逃げる——。

桐野柊(17)高校三年生。風紀委員。芸能人。

蒼井(15)高校一年生。あだ名『アオ』。

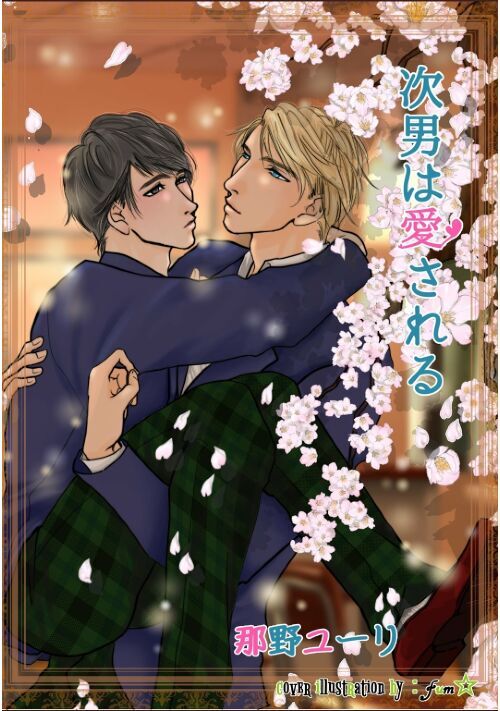

次男は愛される

那野ユーリ

BL

ゴージャス美形の長男×自称平凡な次男

佐奈が小学三年の時に父親の再婚で出来た二人の兄弟。美しすぎる兄弟に挟まれながらも、佐奈は家族に愛され育つ。そんな佐奈が禁断の恋に悩む。

素敵すぎる表紙は〝fum☆様〟から頂きました♡

無断転載は厳禁です。

【タイトル横の※印は性描写が入ります。18歳未満の方の閲覧はご遠慮下さい。】

12月末にこちらの作品は非公開といたします。ご了承くださいませ。

近況ボードをご覧下さい。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる