3 / 5

3

しおりを挟む

その日は関東に台風が接近しているとかで、午後は休校になった。帰宅難民にならないようにと駅へ急ぐ。幸いまだ、電車は動いていた。車内は冷房がきつめに入れてあったが、濡れた客を乗せて走る窓ガラスは、湿気で曇っていた。残暑は幾分和らいだが、まだ9月の半ば。台風もあといくつ発生するのかと思うと、気分がふさいだ。

引っ越して、最初の金曜日だ。

今夜は、初めて一臣の部屋で一緒に過ごす約束をしている。彼は怖がらないでいい、と言ったが、心中は穏やかでない。

一臣のことをいったん『好きだ』と自覚してしまうと、気持ちはとまらなかった。

当然こんな感情は初めてのことだった。他人を好きになることなど、ないと思っていたからだ。自分のことだって、嫌いだと思っていたのに、他人に目を向ける日が来るなど、夢にも思わなかった。

一臣と、初めて会ったあの日。彼は、自分が、本当は自分のことを愛したいと思っていることに気づかせてくれた。男の、この体をそのまま愛されたいのだということも、同時に教えてくれた。普通なら、その相手は女性なのだろうが、自分にとってはそれは一臣だった。

初めて自分を慈しんで抱いてくれた人だということが、やはり大きかった。

一臣はそれを思い込みだと思っているようだったが。

幾度目かのため息をつく。嫌な頭痛がしていた。

早く帰ろう。

家に着く頃には、頭痛は本格的に酷くなっていた。左目の奥が

ずきずきと痛む。強い低気圧の度に、これに悩まされるのは、もううんざりだった。しかも今日は、手持ちの薬を切らしている。今から病院に行くには、少々天候が悪すぎた。仕方なく、一臣に買ってもらった、黄色の自転車を車庫の隅に停め、玄関を開ける。一臣にもらった鍵にはシンプルなデザインのキーホルダーがついていた。部屋で着替えを済ませると、リビングに降り、テレビをつけた。画面の一角に、台風情報が表示されている。一臣は、帰宅に支障をきたさないだろうか。今日は外食と決めていたが、今夜の外出は無理だろう。夕食は、買い置きのパスタソースで済ませよう。そんなことを思いながら、冷蔵庫を開ける。ミネラルウォーターを手にすると、気休めに鎮痛剤を飲んだ。あとは、冷やして横になっているほかない。質の悪い頭痛だった。そろそろ吐き気もくるだろう。

今夜は、約束の日なのに・・・。

そう思うと、いつもの薬をどこかにしまい込んではいないかと、頭を巡らす。鞄にも、制服のポケットにも、いつもなら入れておくのだ。だが今回ばかりは、予備もない。なぜなら、死ぬ予定の人間が病院で薬をもらっておくなどありえないからだ。そしてそのままドタバタと生き延び、引っ越しもして、挙げ句の果てに大型台風。頭痛の発作を起こすのにこれ以上の条件はなかった。一度始まると、いつ治まるかもわからない。

一臣にメール・・・してみようかな。お医者さん・・・なんだし。

用事がある時はメールして、と言われている。電話だと出られない確率が高いからだそうで。それはそうだろう。仕事をしている人間が、緊急時でもないのに電話には出ない。しかしながら。悪化するのが目に見えている偏頭痛の発作だ。このままだと動けなくなるのは時間の問題で、そうなると夕食の支度も危うい。その前に、と教えられていた、救急箱を思い出す。わずかな希望を胸に、リビングのコレクションボードに向かった。二段に分かれていて、上段はガラス張りだが、下段は木製の開きになっている。その中に、確か救急箱があったはず。中をあさってみたものの、やはり市販薬の類いしかない。痛み止めはあったが、さっき飲んだものと同じものだった。

それはそうだろう。偏頭痛の特効薬は特殊だ。医師の処方箋がなければ手に入らない。一臣が同じ頭痛持ちでもない限り、あるはずがなかった。

3時を回っている。もしかしたら、一臣の会社も今日は早めに終わっているかもしれない。相談するなら、今しかないように思えた。

テーブルに置いたケータイを手にする。

『お疲れ様です。

偏頭痛発作で困っています。手持ちの薬を切らしてしまいました。』

普通の頭痛でないことを伝えるメールを送信する。すると、程なくメールではなく電話の着信音が鳴った。

「すばる?大丈夫?」

「・・・今のところは、まだ動けます・・・けど・・・。」

「頭痛持ちだったのか。いつも飲んでる薬があるの?名前覚えてたら教えて?」

「えっと・・・イミグラン、です。」

「わかった。俺は直接処方箋出せないから、榊のところに寄って、カルテ作ってもらっちゃうよ。薬局寄って・・・そうだな五時半には帰れると思うけど・・・待てる?」

待てないと言ったところで、それが最速の策だというのは察せられた。あの薬、肛門科でも出せるのか、と思い、内科もやってたか、と思い出した。それなら、今度から、遠い頭痛外来のある総合病院まで行く必要がなくなるから、その方が都合が良かった。ただ、一臣のしようとしてることは、緊急時とはいえ、してはいけないことだったが。

「一臣さんの迷惑にならなければ・・・大丈夫です。慣れてるし。」

「慣れてても辛いからメールしてきたんでしょう。無理しなくていいよ。夕飯の心配はしなくていいから、横になってなさい。」

「うん・・・。」

「すばる?」

問いかけに、沈黙してしまう。

「・・・大丈夫。榊のところは融通利くから、心配しないでいいよ。」

危惧していたことを言い当てられて、苦笑した。

「ありがとう、一臣さん。ごめんなさい。」

「謝らなくて良いから。じゃぁ楽にしてるんだよ。」

じゃぁね、と通話は切れた。

そういえば、そんな融通が利いてしまう榊との関係も気になった。いったいどういうつながりなのか。先日も、無償でお世話になったばかりだ。医療現場で、そんな杜撰が通ってしまうものなのか。無理に通したのか。「言わなければわからない」なのか・・・。

ズキン、ズキンとこめかみあたりに強い痛みを感じる。保冷剤で冷やしているものの、こうなってしまうと、安静にしているほかできることはなかった。

5時過ぎ、思っていたよりも早く一臣は帰ってきた。いつもは玄関まで出迎えるのだが、体を起こすのも辛かった。頭が揺れると痛みが増す。吐き気も酷く、さっきトイレに駆け込んだばかりだった。

「ただいま。ごめん、待たせたね・・・。」

リビングのソファーにぐったりとしている自分に、一臣が心配げに声をかける。

「おかえりなさい・・・。思ってたより早かったよ。すごい雨なのに、ごめんなさい。」

一臣は車で通勤している。視界はさぞ悪かっただろう。

「・・・だいぶ辛そうだな。・・・吐き気は?」

「さっき戻した・・・。」

「そうか。まだ吐きそう?」

問われて頷く。

「うーん・・・飲み薬だと、吐いちゃうことある?」

再度頷くと、一臣は、ドクターズバッグからステンレス製の筆箱のようなものを取り出した。

「あんまり得意じゃないんだけど・・・。注射の方が効きが早いって言うから。」

無理言ってもらって来ちゃった、と一臣が苦笑する。ケースの中身は注射器とアンプルだった。

「飲んでる薬と同じタイプの注射薬だから、相性は大丈夫だと思うんだけど・・・。ごめんね。下手だから痛いかも。」

注射器にアンプルの中身を吸い上げて、空気を抜きながら一臣がため息する。

「お医者さんなのに?」

「お医者さんだから。普段は処置は看護師さんがしてくれるからね。」

たいしたことできないの。と眉尻を下げる。どうやら、自分に呆れているといった風だった。

「外科じゃないしな~・・・一通りいろんな科を回ったけど、ほとんど実践なんかない年回りでさ。・・・ごめん、ほんとに自信ないから腿で良い?」

言われて頷く。一臣は注射器をケースに戻すと。動けない自分の着衣を緩め、ズボンを膝まで下げた。右足の内ももをアルコール綿で消毒する。

「ちょっと、ごめんね。」

ちくっとするよ。とおきまりの台詞を言って、針を刺す。痛みは思っていたほどではなく、すぐに終わった。二人同時にため息を吐く。

「・・・一臣さん、他の人の前でもそうなの?」

「まさか!できる医者を演じてるよ。ちゃんと。でないと不安になるだろ、患者が。」

それはそうだ。

大体、会社の医務室に、そんな重篤な患者は来ない。と一臣は苦笑した。

「手に負えないと思ったら、提携病院に搬送して俺の仕事は終わりなの。あとは春にまとめて健康診断するくらい。藪にもなるよ。」

おそらく、一臣は榊のところでまた「藪」呼ばわりされてきたのだろう。注射器をケースにしまい、そのケースをバッグにしまうと、着替えてくるから、とリビングを出て行った。

注射は、劇的に効いた。いつもの飲み薬も、即効性だとは思っていたが、比べものにならなかった。一臣が着替えてリビングに戻る頃には酷い吐き気も引いていて、体を起こせるまでになった。痛みも、ほとんどなくなっている。これは・・・この治療法に慣れてしまったら、頭痛なんて10分と我慢できなくなるだろう。注射の痛みなど、頭痛の苦しみに比べれば極些細なことだった。

「どう?」

「あ。嘘みたいに大丈夫。」

本当に、嘘みたいに、だ。

「良かった。・・・榊も役に立つことあるんだよな~・・・。」

言いぐさに苦笑する。これでお世話になるのは二度目だ。

「ちょっと調べたんだけど。注射、自分でできるタイプがあるらしいんだ。すばるの頭痛の頻度によっては考えてもいいかと思うんだけど。」

「自分で・・・?」

「そう。糖尿のインスリンみたいに、自分で打てるキッドがあるんだって。練習が必要だけど、さっきのと同じくらい早く楽になるよ。」

魅力的な提案だったが、自分で注射をするのは怖かった。

「いいです。飲み薬で。気持ち悪くなる前に飲めば、大丈夫だし。」

「そっか・・・。そうだね。少々薬価も高いしね。」

そうなのだ。普段飲んでいる飲み薬ですら、飲むのを躊躇うほどの値段なのだ。注射となると、いくらくらいするのか。その医療費を、親に請求する勇気はなかった。もともと、「頭痛なんかで病院に行って」と言われている。これ以上立場を悪くしたくなかった。

「ごめんなさい。頭痛なんかで大騒ぎして。」

「なんか、じゃないだろう。頭痛は立派な病気だよ。だから新薬だって開発されてる。すばるが使ってるのは、比較的新しい薬なんだね。

良い機会だから、俺も少し勉強するよ。」

一臣の言葉が素直に嬉しかった。あまり理解されない症状だからだ。

たかが頭痛と言われることも少なくなかった。

「ありがとう。・・・すごく楽。これなら夕ご飯作れそうかも。」

「・・・ぶり返すといけないから、安静にしてなさい。予備の薬はあるけど、続けて使うような薬じゃなさそうだ。あぁ。榊のところに適当にカルテ作ってきたから、あとで保険証ファックスしてかまわない?支払いは済んでるから心配しなくて良いよ。」

こくりと頷いた。

予備、と薬袋を手渡される。

「さて・・・。吐いたんだったね。喉、焼けてるだろう。食べやすいもの・・・何が良いかなぁ。」

「食べられないほどじゃないです。・・・こんな天気だし、パスタくらいならすぐできます。」

「それくらいなら俺にも作れるよ。材料の場所、教えて?」

一臣は苦笑すると、キッチンへと向かった。

金曜の夜の約束事が一つ増えた。それは、一緒に風呂に入る、というものだった。今日は、頭痛の件もあって、シャワーで済ませるように言われたが、それでも一臣は一緒に浴室に入ると、あの夜と同じように全身をくまなく洗ってくれた。恥ずかしかったが、髪を洗われるのは気持ちが良かった。一臣は、まだバスタブにいたが、湯気にあたらない方が良い、と早々に追い出された。

体を拭き終えると、パジャマに着替えた。そのまま、洗面台で歯磨きをする。洗面台に手をつくと、ここで一臣に手当されたことを思い出した。軟膏がなくなってもうすぐ一週間経つ。痛みはすでになく、排泄の時の違和感もないように思う。傷は治ったと思って良いだろう。だとしたら、一臣は今夜・・・求めてくるだろうか?

そう思った時、浴室から一臣の上がる気配がした。慌てて口をすすぐ。

はしたない。一臣は、自分の体にはもう興味がない。問いかけに頷いたのを良く覚えている。きっと、このあとも、普通にベッドに入って、寝るまで少し話をして・・・それだけだ。「なんの期待もしていない。」そう自分に言い聞かせ、脱衣所を出た。そのすぐ後ろで、一臣が浴室から出る音がした。

リビングで、喉を潤していると、一臣が髪を拭きながら入ってきた。

「俺にも水とって。」

言われるままに、冷蔵庫に向かう。一臣の好むミネラルウォーターはフランス産で、週末にまとめて届くように発注されていた。よく冷えたそれを一臣に手渡す。ありがと、と短く言って、ふたを開けた。一臣が家で飲むのは大体がこの水で、他はといえば時々コーヒーや、自分につきあってオレンジジュースだった。相変わらず、アルコールを飲んでいる姿は見ていない。冷蔵庫にも、コレクションボードにも置いてあるのに、と不思議に思う。

「さて。寝室、行こうか?」

どき、と胸が高鳴る。なにもない。なにもない。と唱えながら、頷いた。

一臣の寝室に入るのは二度目だった。正確には、足を踏み入れるのは初めてだった。家の中を案内された時に、ドア越しに見ただけだったからだ。掃除も、頼んだ時だけで良いと言うので、まだなかったのだ。

「おいで。」

一臣はベッドに入ると、サイドテーブルにあるライトを点け、エアコンを入れた。呼ばれるままにベッドへ上がると、部屋の明かりも消してしまう。

「今日は、体調悪かったからね。早くおやすみ。」

「え?」

「疲れが出たんだろう。慣れない家で、家事をしたり、引っ越しもしたしね。眠ると良いよ。」

そう言うと、一臣は、くるん、と背を向けて、ダウンケットにくるまった。

「・・・おやすみなさい。」

背中に、声をかける。一臣は、おやすみ、と言うと本当に寝てしまうようだった。

なんだろう。一緒に寝ようと言うからには、なにかあるんじゃないかと思っていたのに。はしたないことまで想像していた自分が情けなかった。同じように、背を向けて、丸くなる。

本当に、この体にはもう興味がないのだ、一臣は。なぜだろう。こんなに近い距離にいるのに、酷く淋しい。背を向け合ってただ眠るくらいなら、一人で寝た方がマシじゃないか。一臣が寝たら、こっそり部屋に戻ろう。

そう思い、一臣の気配を探る。寝息に変わったら・・・。そう思うのだが、一臣はいつまで経っても眠りに落ちる様子がなかった。その背中が、緊張しているようにも思える。他人と寝ることは、一臣にとっても苦痛なんじゃないだろうか。そう思うと、悲しみが増した。

諦めて、眠ることに集中しようとした頃だった。一臣が、寝返りを打った。そのまま、背中を向ける自分にそ、っと寄り添う。耳元で名を呼ばれた。きつく目を閉じ、答えずにいると、一臣は寄せた体を、ぐっと密着させてきた。心なしか、耳に触れる息が荒い。それに、腰のあたりに、違和感があった。それは、おそらく一臣の高ぶりだった。

どうして?興味がないって・・・。

一臣は、体を押しつけるようにすると、そのまま動きを止めた。しばらくそうしてこちらを伺っているようだった。

息を殺して、一臣の言葉を待つ。もし、もしも一臣が求めてくれるなら、拒むつもりはなかった。

一臣さんの・・・すごく硬い・・・

この硬いものに、貫かれたのだ。背中を冷たい汗が伝う。痛みと熱を思い出す。

が、いくら待っても、一臣は口を開かない。ただ、体だけは雄弁で。腰に触れる熱と、吐息が、あの夜の事を思い出させずにはなかった。

一臣の腕が、ゆっくりと体を抱いた。思わず喉が鳴った。

「すばる・・・ごめん。」

え?

「少しだけ。・・・少しだけこうさせてね。」

一臣は、苦しげにそう言うと、抱く腕に力を込めた。抱きしめられて、息もできない。その体温が、心地よかった。

「一臣さん・・・。」

名を呼ぶ。

これだけ密着していれば、鼓動の速さも伝わっているだろう。

怖くないわけではなかった。

「・・・いいよ。」

告げる。一臣の手が、ぴくりと震えた。しかし、反応らしい反応はそれだけだった。しばらくすると、一臣は、そっと腕をほどき、深くため息を吐いた。そしてそのままベッドを降りる。

「ごめんね。・・・もうおやすみ。すばる。」

どうして?

頭の中は疑問符でいっぱいだ。

どこに行くの?どうして?どうしてごめんなんて言うの?

体はあんなに熱いのに!

興味のない体にあんな反応はしないだろう。

いや・・・でも。他人の体のことなどわからない。もしかしたらそういうこともあるかもしれない。だけど、あんなに苦しそうにしていたじゃないか。その欲望のはけ口になる覚悟はできていた。求めてもらえるなら、どんなことにも応えたかったし、そうするべきだと思っていた。

最も恐れていた、考えないようにしていたことが頭をよぎる。

もう、バージンじゃないから。

一臣は、初めての相手を抱くのが好きだと言っていた。初めての相手が、泣いたり痛がったりするのが好きだと。興奮するのだと。

それなら、自分は確かに対象外だ。なぜなら、その初めては一臣に買ってもらったのだから。

一臣は、きっと18人目の誰かのことを思って体を熱くしていたのだろう。もしかしたら、その相手はもう決まっているかもしれない。

そう考えると、涙があふれた。

嫌だった。

一臣が、自分以外の誰かを思って体を高ぶらせていると思うと、どうしようもない絶望感が襲ってきた。一臣が性的に興奮する条件がもしも本当に初めての相手だけだとしたら、どうすることもできないからだ。

涙が止まらなかった。

独占欲だった。一臣に、自分以外の誰も触れて欲しくなかった。

窓の外では風雨の音が激しく鳴っている。まるで胸の中の様だった。一臣の言動、行動にかき乱される。

とても、一臣のぬくもりの残るこのベッドでは眠れそうになかった。でも、約束をしたから。部屋に帰るなら断らなければいけないだろう。涙を拭うと、一臣を探して階下に降りた。

一臣はリビングにいた。ダウンライトの明かりの下で、グラスを傾けていた。中には琥珀色の液体が入っている。

「一臣さん・・・。」

声をかけると、一臣は首をかしげた。

「眠れない?」

頷く。

「俺も。・・・あぁこれ?」

視線に気がついたのか、ブランデーだよ。とグラスを揺らしてみせる。きつい酒だという知識はあった。

「お酒・・・。」

「うん・・・。たまにね。親父の酒だから、ほんと、たまに。」

あのボードに並んでいるのは、亡くなったお父さんのものなのか。若い一臣には似合わないと思っていたが。それなら頷けた。

「ホットミルクでも飲む?」

誘われたが、リビングに入ることはできなかった。

泣いた顔を間近で見られるのが辛かったからだ。それに、一臣のぬくもりに触れる気にはなれなかった。

「ごめんなさい。・・・やっぱり、今日は自分の部屋で眠りたい。」

告げると、一臣は自嘲気味に笑った。

「そうだね・・・。それがいいね。気持ち悪いことして・・・ごめんね。」

気持ち悪い?

嬉しかったのに。

声を聞いていると、また涙があふれそうだった。首を横に振るのが精一杯だった。

「・・・おやすみなさい。」

「うん。おやすみ、すばる。」

一臣の微笑みが、少し悲しげだった。

部屋に戻り、ベッドに上がる。ダウンケットにくるまると、また涙があふれた。

自分では、どうすることもできないことで、拒否されるのはもう、たくさんだった。

女の子じゃないから。

そんな理由で、親に愛してもらえない自分。

今度は、初めてじゃないから。

その初めてを買ったのは、他でもない一臣自身なのに。それなのに・・・。

一度は、この体を愛されたと思ったのに。あるがままを受け入れてくれたと思って、嬉しかったのに。

体なんて・・・なければいいのに。

切実にそう思う。

けれど、体がなかったらどうやって愛し合うの?

どうあれば自分は一臣に愛してもらえるのだろうか。

失恋したと思うには、一臣はあまりにも優しすぎた。

日曜日。当直明けで帰宅し、まだ眠っている一臣を置いて、買い物に出た。昼食に使う食材と、今夜の献立を考えるためだった。歩いて行ける方のスーパーを目指す。台風一過の晴天はまだ続いていて、日差しがきつかった。

スーパーで買い物を済ませ、レジに並んでいると、背後から声をかけられた。

「・・・すばる・・・?」

「?」

振り返る。そこには見覚えのあるようなないような、大柄の男が立っていた。買い物かごにはビール。

名前を呼ばれたからには知り合いなのだろうが。

そうこうしているうちに、会計が終わった。慌てて財布を取り出し、支払いをする。

男は、そのあとにかごを置き、ちょっとそこで待ってろ、とフードコートを指した。どこかで確かに会っている、と思うのにどこだったか、誰だったか・・・。とりあえず、言われるままレジ袋を下げてフードコートで男の会計が終わるのをまった。

「・・・こんなとこでなにやってんの?家近いの?・・・っていうかさ、俺のことまさか覚えてるよな?」

この声・・・もしかして。

「榊だよ。・・・まぁいいよ。夜だったし、白衣着てないと案外わからないもんなんだよな。ったくすごいとこ診てやったのによ~。」

言われて。あぁ。と思った。この口の悪さはそうだ。

榊はぶちぶち言いながら、レジ袋の中身を物色しはじめた。

「一人にしちゃ多くないか?」

「え?だって、一臣さんの分も。」

「は?」

「え?」

まさか、一臣は一緒に住んでいることを話していないのか。頭痛の時に、カルテを作ったと言っていた。住所が必要だったろうに。いや、問題はそこではなくて。一臣は榊に隠しておきたかった・・・とか?しかし一臣の目論見がどうあれ、時すでに遅し、だ。

「なに?おまえら、一緒に住んでんの?いつからだよ~。」

おいおい本気か。と宙を仰ぐ。

「先週からですよ。一臣さん、一度先生のところに行ったでしょう?

」

「あぁ。処方箋書いてくれってなー。無茶言うぜ、まったく。」

無茶なことしたんだ。やっぱり。

緊急事態とは言え、一臣と榊の病院に迷惑をかけたのだと改めて知る。

「ごめんなさい。」

謝ると、いいけどさ。と榊は流した。

「先生の病院って、ここから近かったでしたっけ?車だったからよくわからなくて。」

「近いけど、車で来る距離だよ。ここにしかないビールがあるんだよ。」

言いながら、レジ袋をあげてみせる。

「それはいいけど。あれから具合どうよ?」

あれから、がどれからで、具合がどこのかがわからない。答えに窮していると、腰を撫でられた。

「もう治ってるだろ?・・・つか、あいつの相手じゃ大変だろ。困ってるなら診てやっても良いよ。」

耳元でのひそひそ話だったが、昼の日中にスーパーでする話題ではなかった。軽くにらみつけると、榊は笑った。

「マジで。週何回?ケツ壊れてもしらねーぞ。」

まだ言うか。

「ないですよ!」

思わず語気が強まる。冗談にもほどがある。

が、榊は意外そうな顔をした。

「ねーの?一緒に住んでるんじゃ、泣かされてるんだと思ったけど。」

榊は本当に、目を丸くしていた。

「ない・・・です。おかしいですか?」

「俺の知ってるあいつなら、体壊されてても不思議じゃねーよ。」

そんなに・・・一臣は性欲旺盛なのか。そういえば、月に一度は自分としたようなことをしていたと言っていた気がする。そうだとすれば、自分の次の相手を抱く時期が迫っているように思えた。

「傷、深かったからな。でも、もう痛くないんだろ?」

頷く。

「やり殺されても不思議じゃないと思ったんだけどな。おまえ、あいつのタイプだしさ。」

榊の言葉はいちいち物騒だったが、自分の知らない一臣の話には興味があった。

「一臣さんのタイプって?」

「抱くんなら、可愛い系かなー。」

可愛い・・・系。

自分が当てはまるのかどうかわからなかった。そんなことより、だ。

「先生・・・あの。診てもらえないですか。」

意を決して、訴える。

「は?」

どこをさ?と榊は首をかしげた。

「お尻・・・。」

「・・・またあれやられたいの?」

あれ、とは触診と器具を挿入される診察だ。されたいわけではない。けれど、一臣がなぜ自分を抱かないのか、知りたかった。バージンではないという理由だったら諦めもつく。やるせないが。しかし、体に問題があるのなら、どうにかしようがあるかもしれない。それを知るためには、榊の目が必要だった。

「・・・まぁいいよ。経過も気になってたし。あとで送ってやるから、来な。」

どうやら、このまま榊の家に行くことになったようだった。

診察室に通されると、やはり緊張した。昼の明るい室内では、いろいろなものが目に入る。白衣を着てくるから、と出て行った榊がベッドの横に用意したステンレスの器具から目が離せない。肛門鏡、といったか。実際体験していなければ、それが体内に入ることなど信じられなかっただろう。それがまた、体に挿入される。何とも言えない気持ちで、立ち尽くしていると、榊が戻ってきた。

「泣きそうな顔して。・・・おまえそんなにあいつが好きなの?」

こくり、と頷いた。

「しょうがねーな。・・・ほら、この前と一緒だよ。ベッドに上がって。」

促されて、ズボンを下ろす。ベッドに上がると、榊は腰にタオルを掛けてくれた。下着を下ろされる。

「指入れるよ。」

言われて、意識して息を吐き出した。

恐れていたような痛みはなかった。ずぶ、と指を差し込まれ、丹念に触診される。傷のあったあたりは特に念入りになにか探っているようだった。

「抜くよ。」

するり、と指が出て行く。いよいよだ。

「機械、入れるよ。」

体の中に圧迫感を感じた。カチと音がして、何かしている気配を感じる。

「中も・・・きれいだな。若いもんな。・・・抜くよ。楽にして。」

抜くよと言われたが、違和感はなく、秘部を何かで拭われるまで、抜かれたことにも気がつかなかった。

「辛くないだろ?」

頷く。

「健康な証拠。麻酔はするけど、言われるほど肛門科の診察はやなもんじゃねーの。ビビリすぎなんだよ。おまえも、なんかあったら酷くする前にちゃんと来いよな。我慢できないほど痛かったら、そりゃ診察だって痛いに決まってるだろ。」

普段から思っている愚痴だろうか。榊はどうやら、今回も麻酔をしてくれたらしい。そういうものなのかもしれないが。

「・・・問題、ないですか・・・。」

「何だよ残念そうに。」

手袋を捨てながら、口をへの字に曲げる。

「いえ・・・。」

「若干、傷跡がかたくなってるかな。ほっといても大丈夫だけど、無茶すると同じところがまた裂けるかもな。裂孔繰り返すと、狭窄起こして、手術が必要になる。最終的に腹に穴開けて人工肛門なんてのもありえない話じゃない。せいぜい気をつけてやるんだな。いいか?俺は勧めないぞ。その穴はセックスをするための穴じゃない。」

榊の話にぞっとする。言われなくても、セックスをするための機関じゃないことはわかっていた。

でも、自分は女の子じゃないし・・・。

「なんで僕、男なんだろ。」

「女だったら、あいつは歯牙にもかけないだろうさ。」

「それは・・・そうですけど・・・。」

でも、もう。無理なのかもしれない。体には問題がない。

「一臣さんって、バージンが好きなんですって。」

「知ってるよ。喰い散らかすのが好きなんだろ。」

「僕はもう・・・ちがうから。」

「だから抱かれない、って?」

認めたくないが、頷く。

「あのなぁ。女じゃねーんだから、処女膜のあるなしで決まるわけじゃないんだぞ。」

それはそうだが。

「だいたい。男でも女でも、無理矢理突っ込んだら痛いの!」

そんなことも知らないのかと、榊はため息をついた。

「女も?」

「そうだよ!よく考えろよ。ただの内臓だぞ!?愛情があるならそれに越したことはないだろうけど、それなりにしてやんないと痛いばっかなの!」

そう・・・なのか。

「男ならなおさらだ。痛めつけようと思えばいくらでもできる。あいつが酷いセックスが好きなのを含めて好きだって言うなら、覚悟を決めな。それができれば望むようにしてくれるだろうよ。」

望むように?

痛いのは嫌だ。だが、それ以上に、一臣が他の男を抱くのは嫌だった。それなら、選択肢は一つだった。

「・・・俺は勧めないからな。ほら、これ。お土産。帰ってあいつに渡しな。」

榊は、薬袋に入った何かを手渡した。

榊に送られて、佐伯邸に帰る。榊は一臣に会うつもりがないのか、あとで電話するから伝えとけ、と言い残して、とっとと帰って行った。

昼食の時間はとっくに過ぎている。買い物が少々無駄になった。

玄関を開けると、一臣が立っていた。

「おかえり。遅かったね・・・。買い物。」

怒ってる?

言葉尻の冷たさに、思わずびくびくしてしまう。

「えっと・・・。榊先生に会って。これ。」

お土産、と言われたものを手渡した。

「電話もらった。・・・なんで君がかけてこないの。」

寄り道するなら連絡を入れろ、ということらしい。

「ごめんなさい。」

それは、素直に謝るべきところだった。帰宅が遅れたことで、一臣は昼食をどうしたかわからない。

「おいで。お腹空いてるだろう?俺は軽く済ませたけど。カップ麺で良い?」

頷いて、キッチンについていく。シンクには、一臣が食べたのだろうカップ麺の残骸が置いてあった。

お湯が沸く間に、買ってきた食材を冷蔵庫にしまう。

「あのさ。榊だから良いけど・・・。他の男とあんまり親しくしないでね。」

え?

それって、どういう・・・?

「あと。榊のお土産、中身見た?」

ふるふると首を横に振る。

「ワセリンだよ。」

「ワセリン・・・?」

「君の傷跡をマッサージしてやるように、って!」

語気を強めた一臣に、びくっと体が揺れる。

「何してるの君は!あいつは医者だけど、他の男に軽々しく体を見せるな!」

一臣・・・さん?

怒っているようだった。

自分が、体の、恥ずかしいところを榊に見せたことを。それがどういう感情なのか、容易に想像できた。嫉妬とか、独占欲とか、そういうどろっとした感情だ。それは、少なくとも好意以上の気持ちがなければ生まれないもののように思えた。

「一臣さん。ごめんなさい。もうしないから。」

「当たり前だ。」

一臣は、まだ口角を下げたままだ。その表情がなんとも嬉しかった。

一臣が自分に何らかの感情を抱いていることの証だからだ。

嬉しかった。

「なに喜んでるの・・・。とにかく。あとでお仕置きするからね。」

お仕置き・・・?

一臣はため息混じりにそう言うと、カップ麺にお湯を注いだ。

食べている間、一臣はリビングでテレビを見ていた。

そういえば、と思う。一臣が榊から電話を受けたのはどのタイミングだったのだろう?傷のマッサージをするように言われた、ということは少なくとも診察のあとということになる。だとすれば、自分は榊に、一臣のことが好きだ、と言ってしまっていた。一臣には、伝えていないことだ。榊はそのことを一臣に告げだだろうか?ふと、インプリンティングの話を思い出す。どういうつもりで一臣がその話をしたのか、真意は聞けずじまいだったが、なんとなく自分に好きになられては困る、というニュアンスが少なからず含まれているように思えた。

この感情は、迷惑だと思われるかもしれない。

榊が一臣に、気持ちを伝えていないことを祈った。

夕食がすむと、いつもは二人、のんびりとリビングで過ごすのだが、今日は違った。片付けを済ませると、ソファーに座る一臣に呼ばれる。そして、見覚えのある、ビニールに包まれたピンク色のボールを手渡される。

「マッサージ、するからね。・・・自分でできる?それともされたい?」

浣腸、だ。薬を注入するのを、自分でできるか聞かれていた。口以外から薬を体に入れるのは、痔の軟膏で慣れたようにも思うが、抵抗がないわけではない。それに、浣腸は腹痛も伴うし、なにより排泄の欲求に耐えるのが辛かった。正直やりたくない。けれど・・・。しないことには、体に触れてもらえそうになかった。それがたとえ、傷のマッサージという、愛情のない行為でも、一臣の手で触れてもらえるのは魅力的だった。

「一臣さんが・・・いいようにして。」

考えた末、判断を一臣に委ねた。嗜虐的な行為が好きだという。けれど、潔癖だとも言っていた。一臣の欲求がどちらを優先するのかわからなかった。

「・・・下着下ろして。今日は五分だよ。」

一臣は、嗜虐の欲求を選択したようだった。いつかのようにズボンと下着をずらすだけではなく、脱ぐようにと言ってきた。下半身があらわになる。

「すばるのここは可愛いね。」

つーと性器を指先でなぞられた。ひくん、と震える。

「ソファーに後ろ向きに上がって。」

傷の手当てをしてくれた時と、同じ姿勢になった。自ら足を開く。

「いい子だね。」

一臣は、パッケージを破ると、キャップを外して、中の薬で指先を濡らした。それを秘部に塗り込むと、ノズルを差し込まれる。痛みはないが、異物感は否めない。ぐちゅ、と薬が流し込まれた。

「さて。五分、持つかな?」

くすくすと笑いながら、ゴミを捨てると、ソファーに座り、その膝の上をぽんぽんと叩いた。

「おいで。・・・乗って。」

膝の、上に?

上目遣いに伺うと、手を引かれた。下半身を露出したまま、一臣の膝に乗る。

「お漏らししたら、俺が汚れる。我慢するんだよ。」

言われて、背中に嫌な汗をかいた。漏らすことなどもってのほかだが、その言い方は酷い。唇を噛んで俯くと、後ろから髪を梳かれた。

「お仕置きするって言ったろう?」

「でも・・・!」

体の中では、じわじわと熱感が広がっていた。排泄の欲求に変わるのは時間の問題だ。経験上、それがすぐだと言うこともわかっていた。

「五分だよ。我慢できたら・・・優しくしてあげる。」

優しく・・・?

一臣の意図がわからなかった。これからするのは、傷跡のマッサージだろう?それを優しく・・・とは。

考えはじめたが、それはすぐに強烈な便意にかき消された。辛い。すぐにでもトイレに駆け込みたかったが、一臣は両腕で腰を抱えて、のんびりと時計を見ていた。

「我慢だよ。」

耳元で囁かれる。辛くて、首を横に振った。一臣の膝の上に粗相してしまいそうな予感があった。さすがの一臣だって、それはさせないだろうと思うし、ここを汚物で汚すことなど考えられなかった。

「一臣さん、お願い!」

額にも汗がにじむ。

「まだだ。」

「お腹痛い!もう無理!」

「じゃぁあと一分だけ。」

譲歩されるが、その一分が辛かった。全身に力が入る。特に腿は限界を訴えてぷるぷると痙攣していた。その腿を、一臣がさする。

「すばる。俺のことが好き?」

え?

なんで今!?

「言ったら許してあげようか。」

振り返ると、一臣は、小首をかしげて目を見つめてきた。

「・・・ごめんなさい。お願い・・・。」

「そうじゃないでしょう?」

「・・・好き。」

一臣は、苦笑してため息した。

「いいよ。行っておいで。」

解放されて、急いで膝から飛び降りる。一刻の猶予もなかった。トイレに駆け込む。

腹痛のあまり、軽い吐き気すら催しながら、我慢していた全てを吐き出した。

酷い。

こんな風に気持ちを暴かれるのは辛かった。なぜこんな風にされるのか、わからない。自分がいったいなにをしたというのだろう。

榊に尻を見せたことか?その報いがこれなのか。

お仕置きのダメージは、思っていたよりも、ずっと大きかった。

どんな顔をしてここから出れば良いのか。どんな顔をして一臣の顔を見れば良いのか。

腹の痛みが治まってくると、頭の中はそれでいっぱいになった。あんなタイミングで、まさか『告白』させられるとは思っていなかったからだ。人生初の告白が、まさか下半身丸出しで相手の膝に乗って、便意に耐えながらだなんて。あんまりだ。しかし、ここに籠城するわけにはいかないようだった。様子を見に来たのだろう一臣が、ドアをノックする。

「すばる。大丈夫?」

大丈夫なわけがなかった。

おそるおそる扉を開ける。下半身は依然むき出しのままだ。シャツの裾で、丸見えとは言えない状態だがそれはそれで恥ずかしい。

「はい、下着。お風呂に入っておいで。体を温めてからの方がいいからね。」

手渡された下着を、急いで身につけると、いても立ってもいられずに、部屋へと戻った。

風呂を済ませると、入れ違いに脱衣所に入ってきた一臣に、寝室で待つように言われる。

「一臣さんの、部屋?」

「そう。ベッドに入ってて良いから。でも寝ちゃ駄目だよ。」

頷いて寝室に向かう。

「すぐいくから。いい子にしてるんだよ。」

「うん。」

階下から追ってきた声に、応えて扉をくぐった。

初めてこの部屋に入ってから、まだ二日しか経っていない。あの日、一臣はこの体に直接触れることはなく、結局自分もここで眠ることはなかった。

いい子にしていなさい、と言われるのは好きではなかった。

一臣は時々それを口にするが、両親のことを思い出すからだ。

両親は、ことあるごとに「いい子にしていなさい。」と言い、子供らしいわがままも、当然の要求も、全て封じられて育った。これ以上、いい子にしているのが嫌で、自分はやめることを選んだのだ。それなのに、一臣は・・・。

いい子にしてたら、愛してくれる?

両親は、愛情らしいものは与えてくれなかった。暴力も与えられたことはないが、必要最低限のもの以外、なにももらっていないといっても過言ではないだろう。それすらもらえずに、施設に預けられたり、日常的に暴力をふるわれる子供もいることを思えば、贅沢な悩みだろう。でも、自分にとっては、愛されている姉が羨ましくて仕方なかったし、同じ愛情を得られない自分が嫌いでならなかった。愛されない自分が悪いのだと思っているからだ。愛されないのは自分のこの性別のせいだと。どんなに努力しても、認められることはなかった。生まれながらに全てを否定されてきた。生まれる前に性別がわかっていたとしたら、自分はいったいどれくらいの期間望まれて育ったというのか。考えるだに恐ろしかった。

では一臣は?

従順に従えば、愛してくれるだろうか。いい子でいれば・・・。

ぼんやりと、そんなことを考えていると、かちゃりとドアが開いて、一臣が入ってきた。いつもはパジャマを着ている彼が、今日はバスローブのままだった。

「パジャマは脱いでね。」

言われるままに、パジャマを脱ぎ、ベッドの下に置く。

「下着も。」

そう言いながら、一臣はバスローブを床に落とすと、ベッドに上がってきた。一臣もなにも身につけてはいなかった。

これからするのは、傷跡のマッサージのはずでは?疑問が頭をよぎるが、言葉に従う。

「おいで。」

手を引かれ、クッションに体を預けた一臣の横に座らされた。素肌が密着する。一臣は右手で、自分の左手の手指を絡めて握り混むと、ふーっとため息をついた。

「ねぇ。課題、覚えてる?」

「・・・インプリンティング?」

「そう。調べた?」

「・・・刷り込み現象、って。」

「そうだね。心理学的には?」

問われたが、よくわからなかった。

「今の、すばるの気持ちのことだよ。」

一臣はまたため息をつく。

「すばるにとって、俺が何もかも初めてなんだろう?君の、俺に対する『好き』って気持ちは、刷り込みよる思い込みだと思ってる。」

そんなことない。と否定したかったが、一臣の気持ちがわからない今、うかつに否定もできなかった。この気持ちを迷惑だと思っているなら、口にするのはいい子のすることではないからだ。

「すばるは・・・もし、そうだとしても・・・かまわない?」

「え?」

「俺は君のことを気に入ってるよ。一緒に住めると思うくらいには。だけど、俺は君に酷いことをしたからね。これからもすると思うし。俺のこの気持ちは、君の負担になるんじゃないかと思うんだ。」

一臣は、性癖のことを言っているのだと察せられた。

「俺のセックスは、酷いだろう?だからね、お金を渡して一回限り、って付き合い方しか選べなかったんだ。どうしたって、嫌われるのは目に見えているからね。だけど・・・君のことは・・・なんかほっとけなかったのもあって。」

正直、同じ相手に二回会うのは初めてだったんだ、と一臣は続けた。

「本当に?いつも、榊先生のところに相手の人連れて行ってたんじゃないの?」

「違うよ。あいつのところに行った時、あいつも言ってたろ?久しぶり、って。・・・会うのは葬儀の時以来だったんだよ。あれからまたちょくちょく連絡とってるけど。俺が荒れてるの、良く思ってなかったから、音信不通だったんだ。」

そういえば、榊は一臣とのセックスについて何度も勧めない、と言っていたように思う。専門医としての意見かとも思っていたが、人道的なことも多々含んでいたようだ。

「じゃぁ・・・一臣さん僕の体・・・まだ興味あるの?」

おそるおそる聞いてみる。

「それさ。榊に言われたんだけど。君、誤解してるんだよ。」

「誤解・・・?」

「一昨日の夜の事気にしてるんだろう?」

頷く。

「あれは、だって君体調悪かったじゃない。そんな君に盛ってさ。俺は自己嫌悪したよ。大体、あんな深い傷追わせて、治りきったかどうかもわからないのに、手を出せるはずないだろう?」

「だって・・・。だって・・・一臣さんは好きにしたら良かったのに。」

「好きなように、いつもと同じ、相手の気持ちも体も考えない、酷いセックスをしろって?・・・君には無理だよ。」

「どうして?」

それを聞くのか、と一臣はため息する。

「さっきから聞いててわからないの?・・・俺は君のこと気に入ってるんだよ。」

言ってから、あぁもう、と頭を掻く。

「伝わらないかな。好きなの。・・・傷つけたくないんだよ。」

「え?」

「傷つけたくないの。心も、体も。」

一臣は深々とため息すると苦笑した。

「君の気持ちが思い込みかもしれないって思ってても、もう手放す気はないんだよ。だから我慢もする。」

一昨日、手を出さなかったのは、そういう理由だったのか。

「あとさぁ。君、犬みたいって言ってたけど。無理に俺の要求に従うことないんだからね。」

「どうして?」

「どうして、って。お互い好きなら、恋人でしょう?お金の関係は終わったんだよ。君、ここに住んでる家賃とか食費とか、体で払うつもり、あるでしょう?」

どき、っとした。確かに、住まわせてもらっている以上、自分にできることはなんでもしなければと思っているところはある。それは多分に性的な意味も含んでいた。

「なんとなく、それ、わかってたから。嫌だったの。」

「嫌、だったんだ?」

「嫌だよ。」

そうだったのか。と思う。それは一臣のこだわりなのか、普通の感情なのかわからなかった。ただ、自分の感覚がどこかずれているのだということは雰囲気でわかった。

「あとねぇ。」

まだあるのか。

「これは、榊も絶対誤解してるけど。君としたみたいなセックスをいつもしてるわけじゃなんだよ。」

「えっ!?」

だって、一臣は痛がるのや、泣き顔が好きだと何度もその口で言っていたではないか。

「ほら。・・・あのねぇ。俺は、痛がらせたり、泣かせたり、恥ずかしがらせたりは好きだけど、なにも怪我させたいわけじゃないんだよ。

君とのことは、事故なの!あんな血まみれ二度とごめんだよ。」

事故??

「君が、時間がないって、あんまり言うから・・・。傷口や血を見るのが得意なら、俺だって外科にいってるよ。苦手だから、医務室なんかで仕事してるんじゃないか。」

まさか、あの怪我は自分のせいなのか?

「だって!平気な顔して、手当とか・・・。」

「だから・・・。俺が動揺したら、君が不安になるだろう?」

だから、平気なふりをしたんだよ。と一臣はまたため息する。何度目だろう。一臣は、ため込んでいた色々を吐き出しているようだった。

「じゃぁ・・・じゃぁ僕のこと、またしてくれる?」

きゅ、と手を強く握られた。

「君が俺に抱かれたいならね。・・・俺に全部任せてくれるなら、もうあんな痛い思いさせないから。言っておくけど、俺下手な方じゃないからね?」

覚悟はある?と聞かれる。なんの覚悟だろうかと思う。痛いことがないなら、ほかになにを心配しろというのかわからなかった。

「・・・一臣さん。恋人、って。」

「・・・君にその気があるんなら、落ち着いてもいいかと思ってる。」

「それって、18人目は買わないってこと?」

「・・・そうだよ。」

頭の中に、一気に涼しい風が吹き抜けたような気がした。もやもやとした何もかもが、跡形もなく全て消えたように思った。

「じゃぁ、僕だけってこと?」

「そうだよ。君のこと一番に可愛がってあげる。」

「・・・二番があるの?」

「あるわけないだろ。」

一臣が、語気を荒げる。

「ほんとに?」

「ほんとうに。・・・すばるの気持ちが「思い込みだった」って思う日まで、ね。」

哀しげに一臣が笑う。そんなことない、と否定したが、一臣は微笑むばかりで応えなかった。

思い込みなどではない。思い込みでもいい。

自分だけを好きだと言ってくれる人を手に入れた充足感は計り知れなかった。

初めての人、だった。

下手な方ではない。そう言った一臣の言葉の意味を知ることになるのは、その後すぐのことだった。

一臣は、初めての時と同じ、仰向けで足を開くポーズをとらせると、せっかくもらったから使おうか、とワセリンのふたを開けた。たっぷりと指にとると、それを秘部に塗り込む。そういえば、今日は手袋をしていなかった。素手でそこに触れられるのは初めてのことで、時々あたる爪の感じや、指紋まで敏感に感じ取ることができた。その感触に、たまらなく喜びを感じた。ぬるぬると、円を描くようにそこを強弱をつけてもまれる。それは、確かにマッサージと呼んでもいいようなものだった。恥ずかしくはあったが、痛みはない。その指が、つぷ、と浅く潜り込んだ。

「ん・・・。」

「すばる。顔隠さないで、良く見せて。声も・・・我慢しないでね。」

口元に手をやったのを見とがめられる。今日は照明を落としていない。どんな顔をしているのか、全て見られていた。

ぬるぬるとした感触がたまらなかった。嫌な感覚でないのが疎ましい。一臣の指が、傷のあったあたりを丹念にもみほぐしていた。

「んぅ・・・。」

「痛い?」

「痛いんじゃ・・・ないんだけど・・・。」

変な感じがする。むずむずするような、くすぐったいような。

「ほんとに痛くない?すばる、痛いも嫌も言わないから、顔隠さないでね。顔見てたら、辛いのわかるから、加減してやれる。」

一臣の好きにされたいのに、嫌だなんて言うはずがない。

「んん・・・っ。」

指は一本だけ、浅いところをゆっくりと円を描くように回されたり、抜き差しされたりしている。そこからじわじわと沸く感覚の正体に、だんだんと気づきはじめた。

もしかして・・・気持ちいい・・・?

そして、そのことには一臣も気がついたようだった。

「少し、硬くなってるね・・・。感じてるんだ?」

よくわからない。お尻の穴で感じているのか、それともこの状況に興奮しているのか。ただ、性器はゆるく立ち上がり、硬くなり始めていた。

「ここが気持ちいいの?」

「わ・・・わかんない。なんか変な感じなの。」

一臣が、気配で微笑んだ。

「ねぇ。じゃぁいいことしてあげようか。」

いいこと?

以前、一臣が性器を口に含んでくれたことを思い出し、胸が高鳴った。

そこを愛されるのは、とりわけ嬉しいのだ。だが、一臣のいいこと、は想像とはだいぶ違っていた。

指を、少し深く挿入される。そこでまたくるりとかき混ぜられる。

「ふぁ・・・。」

じん・・・と痺れるような感覚の場所がある。

声が漏れたそこを、一臣の指先がそっと押した。

「んんっ!」

なに?この感じ。

「一臣さん・・・そこ!」

やだ、と続けようとして、できない。一臣の指先がそこを執拗にこするからだ。深く折られた膝頭が、たまらない感覚にくっついた。体に力が入る。

「ここ・・・いいでしょう。」

いい?

この、じんじんしてぞくぞくする感じが、いいの?

わかんないよと首を振った。

すると、一臣は、いつの間にか腹につくほどに立ち上がった性器の裏を、つーっと撫でた。すでに先端が潤んでいる。

「ほら。気持ちいいって言ってるよ。体は。・・・さて。ここはなんだかわかるかな?」

クスクスと一臣が笑う。その間にも、指先は、煽るようにじらすようにそこを責めた。腰が重く痺れはじめる。中がひくついているのがわかった。

この感じ、もしかして。

こみ上げる射精感に動揺する。精通は済んでいるが、自ら望んで射精したことはないからだ。だが、知らない感覚ではない。そして、慣れてないが故に、我慢の仕方もわからなかった。

「答えられたらいっていいよ。」

そういうと、一臣はそこへの刺激を酷く緩慢なものへと変えてしまう。強い刺激を知った今、そっと撫でられる程度の愛撫では物足りなかった。

「・・・前立腺・・・?」

学校で習った。その時は、自分には関係のない機関と認識していたが。まさかそこを使ってこんな快楽を得ることになろうとは。

「正解。ちゃんと勉強してるね。・・・我慢できそう?」

今くらいの刺激なら、もう少しもつ・・・かも。

頷くと、一臣は満足そうに指を二本に増やした。

「良かった。すばるがここで感じられるタイプで。」

「・・・みんな気持ちいいんじゃ・・・?」

「そんなことないよ。痛がる子もいる。敏感すぎるか腫れてるかのどっちかだけどね。すばる健康だから。」

この状況で、まさかの講義・・・?

「ここを刺激しながらいくとね、中の感度が上がるよ。セックスがすごく楽になる。・・・ねぇ舐めて欲しい?」

ぐり、と前立腺を圧迫しながら、一臣が問うた。

「うぁっ・・・。」

「まさか、後ろだけでいけないでしょう?手がいい?口がいい?」

そんなの。気持ちいい方がいいに決まってるじゃないか。

「く・・・くちで・・・。」

「正直な子は好きだよ。可愛い。」

一臣は笑うと、膝頭を割り、体を伏せた。塗れた先端をぺろりと舐める。その表情に、色気というものを知った。ぞくりとする。一臣は、たらたらと漏れる蜜を一通り舐め終えると、ゆっくりと口に含んだ。舌で愛撫しながら、後口の指は、絶妙なタッチで感じるそこを刺激する。

「あ・・・かずおみ・・・さんっ!」

急激に高まった射精感に、耐えられなかった。いきそう、と伝えるつもりが、一臣の口の中に放ってしまっていた。びくびくと体が震える。射精がこんなに気持ちいいものだとは知らなかった。一臣は、残らず口で受け止めると、躊躇うそぶりもなく飲み込んだ。

「あ・・・。」

「・・・気持ちよくいけた?」

頷く。

「上出来。君はまだ覚えたてだからね。我慢せずに一番気持ちいいタイミングで出していいからね。」

口ぶりから察するに、またこういうことをするということだろう。

いつの間にか秘部に差し込まれた指が抜かれていた。しかし、射精の瞬間、一臣の指をきつく喰い締めたのが自分でもわかった。それがたまらなく気持ちが良くて。

一臣は、べたつくワセリンをティッシュで拭うと、改めて秘部をじっと見つめてきた。観察しているようだった。

「充血してるけど・・・痛みはない?」

「うん。」

「今ね、すごく柔らかくなってるよ。もう一本入るかなって思ったけど・・・今日はここまで。」

え?

「一臣さんは?」

「すばるが寝たら、適当に処理するよ。」

平然と話しているが、一臣のそれだって、シーツにシミを作っている。硬く張り詰めているのがわかるのに、我慢するというのか。

「一臣さん・・・いいよ。」

「だめ。気持ちよかったのは、指だけだからだよ。まだ、ゆっくり時間かけてならすから。」

ごくり、と喉が鳴った。

こんなことを、この先何度かするということだろうか。自分だけ気持ちいい思いをすると知っていたら、初めから断っていたに違いない。

「今日は可愛い顔見られたからいいの。すばるのいく顔見られるのもうちょっと先だと思ってたから、嬉しいよ。」

かぁっと顔が熱くなる。一臣は、あの瞬間の顔を見ていたというのか。

「よかった。・・・後ろで感じられるなら、それに越したことないからね。ねぇ・・・知ってる?中の快感って、いく時のとはちょっと違うでしょう?」

頷く。じんじんと、腰が砕けていくような、とろけていくような。

「あれはね、女の子の感じてる快感とよく似てるんだって。」

「女の子と・・・?」

「そう。いつか、後ろだけで、ドライでいけるようにしてあげるからね。」

「ドライって?」

「課題だよ。調べておきなさい。」

一臣はクスクスと笑った。

「死なないで女の子を味わうのはそれが手っ取り早い。」

女の子になりたいとか、死にたいとか、すっかり忘れていた。忘れていた自分にびっくりした。こんなに男の体を愛してくれる人がいるのに、そんなこと今更どうでも良かった。

そういえば、前立腺もまた男にしかない部分だ。そこを愛撫されることも、男に生まれた自分を肯定されている様な気がした。性的な快楽に酔いながら、生まれてきて良かったと思うことには、背徳感があったが、喜びの方が勝った。それを、一臣にも還元したかった。

「一臣さんの・・・口でしちゃ駄目?」

「え?」

「だって・・・苦しそう。」

一臣のそれは、いまだ張り詰めているままだ。

「嬉しいけど・・・初めてでしょう?もったいないよ。また今度でいいから。今日は部屋でおやすみ。悪いけど、明日シーツ替えてくれるかな?」

一臣は、高ぶった下半身とは裏腹に、至極冷静だ。大人の余裕なのか。

もっと、強く求めて欲しくなる。

「一臣さん。」

「嬉しいよ。けど、たががはずれそう。明日も仕事だから、無茶するのは金曜の夜だけ、ね?」

無茶?

一臣の歳で、一度のセックスが無茶なことだとは思えなかった。だが、そうまで言われて無理強いすることもできなかった。

「うん。じゃぁ・・・今度はさせて。・・・勉強、するから。」

「勉強?」

「口でするの・・・。」

「エッチな動画でも見るつもり?」

頷くと、頭を撫でられた。

「それは、俺が教えたいから、予習はいらないよ。」

いい子だからもうおやすみ、と頬にキスされる。

「おやすみなさい。」

なだめられて、部屋を出る。部屋に戻ると、射精した余韻なのか、眠気はすぐに訪れた。一臣はちゃんと眠れるだろうかと思いながら、目を閉じた。

引っ越して、最初の金曜日だ。

今夜は、初めて一臣の部屋で一緒に過ごす約束をしている。彼は怖がらないでいい、と言ったが、心中は穏やかでない。

一臣のことをいったん『好きだ』と自覚してしまうと、気持ちはとまらなかった。

当然こんな感情は初めてのことだった。他人を好きになることなど、ないと思っていたからだ。自分のことだって、嫌いだと思っていたのに、他人に目を向ける日が来るなど、夢にも思わなかった。

一臣と、初めて会ったあの日。彼は、自分が、本当は自分のことを愛したいと思っていることに気づかせてくれた。男の、この体をそのまま愛されたいのだということも、同時に教えてくれた。普通なら、その相手は女性なのだろうが、自分にとってはそれは一臣だった。

初めて自分を慈しんで抱いてくれた人だということが、やはり大きかった。

一臣はそれを思い込みだと思っているようだったが。

幾度目かのため息をつく。嫌な頭痛がしていた。

早く帰ろう。

家に着く頃には、頭痛は本格的に酷くなっていた。左目の奥が

ずきずきと痛む。強い低気圧の度に、これに悩まされるのは、もううんざりだった。しかも今日は、手持ちの薬を切らしている。今から病院に行くには、少々天候が悪すぎた。仕方なく、一臣に買ってもらった、黄色の自転車を車庫の隅に停め、玄関を開ける。一臣にもらった鍵にはシンプルなデザインのキーホルダーがついていた。部屋で着替えを済ませると、リビングに降り、テレビをつけた。画面の一角に、台風情報が表示されている。一臣は、帰宅に支障をきたさないだろうか。今日は外食と決めていたが、今夜の外出は無理だろう。夕食は、買い置きのパスタソースで済ませよう。そんなことを思いながら、冷蔵庫を開ける。ミネラルウォーターを手にすると、気休めに鎮痛剤を飲んだ。あとは、冷やして横になっているほかない。質の悪い頭痛だった。そろそろ吐き気もくるだろう。

今夜は、約束の日なのに・・・。

そう思うと、いつもの薬をどこかにしまい込んではいないかと、頭を巡らす。鞄にも、制服のポケットにも、いつもなら入れておくのだ。だが今回ばかりは、予備もない。なぜなら、死ぬ予定の人間が病院で薬をもらっておくなどありえないからだ。そしてそのままドタバタと生き延び、引っ越しもして、挙げ句の果てに大型台風。頭痛の発作を起こすのにこれ以上の条件はなかった。一度始まると、いつ治まるかもわからない。

一臣にメール・・・してみようかな。お医者さん・・・なんだし。

用事がある時はメールして、と言われている。電話だと出られない確率が高いからだそうで。それはそうだろう。仕事をしている人間が、緊急時でもないのに電話には出ない。しかしながら。悪化するのが目に見えている偏頭痛の発作だ。このままだと動けなくなるのは時間の問題で、そうなると夕食の支度も危うい。その前に、と教えられていた、救急箱を思い出す。わずかな希望を胸に、リビングのコレクションボードに向かった。二段に分かれていて、上段はガラス張りだが、下段は木製の開きになっている。その中に、確か救急箱があったはず。中をあさってみたものの、やはり市販薬の類いしかない。痛み止めはあったが、さっき飲んだものと同じものだった。

それはそうだろう。偏頭痛の特効薬は特殊だ。医師の処方箋がなければ手に入らない。一臣が同じ頭痛持ちでもない限り、あるはずがなかった。

3時を回っている。もしかしたら、一臣の会社も今日は早めに終わっているかもしれない。相談するなら、今しかないように思えた。

テーブルに置いたケータイを手にする。

『お疲れ様です。

偏頭痛発作で困っています。手持ちの薬を切らしてしまいました。』

普通の頭痛でないことを伝えるメールを送信する。すると、程なくメールではなく電話の着信音が鳴った。

「すばる?大丈夫?」

「・・・今のところは、まだ動けます・・・けど・・・。」

「頭痛持ちだったのか。いつも飲んでる薬があるの?名前覚えてたら教えて?」

「えっと・・・イミグラン、です。」

「わかった。俺は直接処方箋出せないから、榊のところに寄って、カルテ作ってもらっちゃうよ。薬局寄って・・・そうだな五時半には帰れると思うけど・・・待てる?」

待てないと言ったところで、それが最速の策だというのは察せられた。あの薬、肛門科でも出せるのか、と思い、内科もやってたか、と思い出した。それなら、今度から、遠い頭痛外来のある総合病院まで行く必要がなくなるから、その方が都合が良かった。ただ、一臣のしようとしてることは、緊急時とはいえ、してはいけないことだったが。

「一臣さんの迷惑にならなければ・・・大丈夫です。慣れてるし。」

「慣れてても辛いからメールしてきたんでしょう。無理しなくていいよ。夕飯の心配はしなくていいから、横になってなさい。」

「うん・・・。」

「すばる?」

問いかけに、沈黙してしまう。

「・・・大丈夫。榊のところは融通利くから、心配しないでいいよ。」

危惧していたことを言い当てられて、苦笑した。

「ありがとう、一臣さん。ごめんなさい。」

「謝らなくて良いから。じゃぁ楽にしてるんだよ。」

じゃぁね、と通話は切れた。

そういえば、そんな融通が利いてしまう榊との関係も気になった。いったいどういうつながりなのか。先日も、無償でお世話になったばかりだ。医療現場で、そんな杜撰が通ってしまうものなのか。無理に通したのか。「言わなければわからない」なのか・・・。

ズキン、ズキンとこめかみあたりに強い痛みを感じる。保冷剤で冷やしているものの、こうなってしまうと、安静にしているほかできることはなかった。

5時過ぎ、思っていたよりも早く一臣は帰ってきた。いつもは玄関まで出迎えるのだが、体を起こすのも辛かった。頭が揺れると痛みが増す。吐き気も酷く、さっきトイレに駆け込んだばかりだった。

「ただいま。ごめん、待たせたね・・・。」

リビングのソファーにぐったりとしている自分に、一臣が心配げに声をかける。

「おかえりなさい・・・。思ってたより早かったよ。すごい雨なのに、ごめんなさい。」

一臣は車で通勤している。視界はさぞ悪かっただろう。

「・・・だいぶ辛そうだな。・・・吐き気は?」

「さっき戻した・・・。」

「そうか。まだ吐きそう?」

問われて頷く。

「うーん・・・飲み薬だと、吐いちゃうことある?」

再度頷くと、一臣は、ドクターズバッグからステンレス製の筆箱のようなものを取り出した。

「あんまり得意じゃないんだけど・・・。注射の方が効きが早いって言うから。」

無理言ってもらって来ちゃった、と一臣が苦笑する。ケースの中身は注射器とアンプルだった。

「飲んでる薬と同じタイプの注射薬だから、相性は大丈夫だと思うんだけど・・・。ごめんね。下手だから痛いかも。」

注射器にアンプルの中身を吸い上げて、空気を抜きながら一臣がため息する。

「お医者さんなのに?」

「お医者さんだから。普段は処置は看護師さんがしてくれるからね。」

たいしたことできないの。と眉尻を下げる。どうやら、自分に呆れているといった風だった。

「外科じゃないしな~・・・一通りいろんな科を回ったけど、ほとんど実践なんかない年回りでさ。・・・ごめん、ほんとに自信ないから腿で良い?」

言われて頷く。一臣は注射器をケースに戻すと。動けない自分の着衣を緩め、ズボンを膝まで下げた。右足の内ももをアルコール綿で消毒する。

「ちょっと、ごめんね。」

ちくっとするよ。とおきまりの台詞を言って、針を刺す。痛みは思っていたほどではなく、すぐに終わった。二人同時にため息を吐く。

「・・・一臣さん、他の人の前でもそうなの?」

「まさか!できる医者を演じてるよ。ちゃんと。でないと不安になるだろ、患者が。」

それはそうだ。

大体、会社の医務室に、そんな重篤な患者は来ない。と一臣は苦笑した。

「手に負えないと思ったら、提携病院に搬送して俺の仕事は終わりなの。あとは春にまとめて健康診断するくらい。藪にもなるよ。」

おそらく、一臣は榊のところでまた「藪」呼ばわりされてきたのだろう。注射器をケースにしまい、そのケースをバッグにしまうと、着替えてくるから、とリビングを出て行った。

注射は、劇的に効いた。いつもの飲み薬も、即効性だとは思っていたが、比べものにならなかった。一臣が着替えてリビングに戻る頃には酷い吐き気も引いていて、体を起こせるまでになった。痛みも、ほとんどなくなっている。これは・・・この治療法に慣れてしまったら、頭痛なんて10分と我慢できなくなるだろう。注射の痛みなど、頭痛の苦しみに比べれば極些細なことだった。

「どう?」

「あ。嘘みたいに大丈夫。」

本当に、嘘みたいに、だ。

「良かった。・・・榊も役に立つことあるんだよな~・・・。」

言いぐさに苦笑する。これでお世話になるのは二度目だ。

「ちょっと調べたんだけど。注射、自分でできるタイプがあるらしいんだ。すばるの頭痛の頻度によっては考えてもいいかと思うんだけど。」

「自分で・・・?」

「そう。糖尿のインスリンみたいに、自分で打てるキッドがあるんだって。練習が必要だけど、さっきのと同じくらい早く楽になるよ。」

魅力的な提案だったが、自分で注射をするのは怖かった。

「いいです。飲み薬で。気持ち悪くなる前に飲めば、大丈夫だし。」

「そっか・・・。そうだね。少々薬価も高いしね。」

そうなのだ。普段飲んでいる飲み薬ですら、飲むのを躊躇うほどの値段なのだ。注射となると、いくらくらいするのか。その医療費を、親に請求する勇気はなかった。もともと、「頭痛なんかで病院に行って」と言われている。これ以上立場を悪くしたくなかった。

「ごめんなさい。頭痛なんかで大騒ぎして。」

「なんか、じゃないだろう。頭痛は立派な病気だよ。だから新薬だって開発されてる。すばるが使ってるのは、比較的新しい薬なんだね。

良い機会だから、俺も少し勉強するよ。」

一臣の言葉が素直に嬉しかった。あまり理解されない症状だからだ。

たかが頭痛と言われることも少なくなかった。

「ありがとう。・・・すごく楽。これなら夕ご飯作れそうかも。」

「・・・ぶり返すといけないから、安静にしてなさい。予備の薬はあるけど、続けて使うような薬じゃなさそうだ。あぁ。榊のところに適当にカルテ作ってきたから、あとで保険証ファックスしてかまわない?支払いは済んでるから心配しなくて良いよ。」

こくりと頷いた。

予備、と薬袋を手渡される。

「さて・・・。吐いたんだったね。喉、焼けてるだろう。食べやすいもの・・・何が良いかなぁ。」

「食べられないほどじゃないです。・・・こんな天気だし、パスタくらいならすぐできます。」

「それくらいなら俺にも作れるよ。材料の場所、教えて?」

一臣は苦笑すると、キッチンへと向かった。

金曜の夜の約束事が一つ増えた。それは、一緒に風呂に入る、というものだった。今日は、頭痛の件もあって、シャワーで済ませるように言われたが、それでも一臣は一緒に浴室に入ると、あの夜と同じように全身をくまなく洗ってくれた。恥ずかしかったが、髪を洗われるのは気持ちが良かった。一臣は、まだバスタブにいたが、湯気にあたらない方が良い、と早々に追い出された。

体を拭き終えると、パジャマに着替えた。そのまま、洗面台で歯磨きをする。洗面台に手をつくと、ここで一臣に手当されたことを思い出した。軟膏がなくなってもうすぐ一週間経つ。痛みはすでになく、排泄の時の違和感もないように思う。傷は治ったと思って良いだろう。だとしたら、一臣は今夜・・・求めてくるだろうか?

そう思った時、浴室から一臣の上がる気配がした。慌てて口をすすぐ。

はしたない。一臣は、自分の体にはもう興味がない。問いかけに頷いたのを良く覚えている。きっと、このあとも、普通にベッドに入って、寝るまで少し話をして・・・それだけだ。「なんの期待もしていない。」そう自分に言い聞かせ、脱衣所を出た。そのすぐ後ろで、一臣が浴室から出る音がした。

リビングで、喉を潤していると、一臣が髪を拭きながら入ってきた。

「俺にも水とって。」

言われるままに、冷蔵庫に向かう。一臣の好むミネラルウォーターはフランス産で、週末にまとめて届くように発注されていた。よく冷えたそれを一臣に手渡す。ありがと、と短く言って、ふたを開けた。一臣が家で飲むのは大体がこの水で、他はといえば時々コーヒーや、自分につきあってオレンジジュースだった。相変わらず、アルコールを飲んでいる姿は見ていない。冷蔵庫にも、コレクションボードにも置いてあるのに、と不思議に思う。

「さて。寝室、行こうか?」

どき、と胸が高鳴る。なにもない。なにもない。と唱えながら、頷いた。

一臣の寝室に入るのは二度目だった。正確には、足を踏み入れるのは初めてだった。家の中を案内された時に、ドア越しに見ただけだったからだ。掃除も、頼んだ時だけで良いと言うので、まだなかったのだ。

「おいで。」

一臣はベッドに入ると、サイドテーブルにあるライトを点け、エアコンを入れた。呼ばれるままにベッドへ上がると、部屋の明かりも消してしまう。

「今日は、体調悪かったからね。早くおやすみ。」

「え?」

「疲れが出たんだろう。慣れない家で、家事をしたり、引っ越しもしたしね。眠ると良いよ。」

そう言うと、一臣は、くるん、と背を向けて、ダウンケットにくるまった。

「・・・おやすみなさい。」

背中に、声をかける。一臣は、おやすみ、と言うと本当に寝てしまうようだった。

なんだろう。一緒に寝ようと言うからには、なにかあるんじゃないかと思っていたのに。はしたないことまで想像していた自分が情けなかった。同じように、背を向けて、丸くなる。

本当に、この体にはもう興味がないのだ、一臣は。なぜだろう。こんなに近い距離にいるのに、酷く淋しい。背を向け合ってただ眠るくらいなら、一人で寝た方がマシじゃないか。一臣が寝たら、こっそり部屋に戻ろう。

そう思い、一臣の気配を探る。寝息に変わったら・・・。そう思うのだが、一臣はいつまで経っても眠りに落ちる様子がなかった。その背中が、緊張しているようにも思える。他人と寝ることは、一臣にとっても苦痛なんじゃないだろうか。そう思うと、悲しみが増した。

諦めて、眠ることに集中しようとした頃だった。一臣が、寝返りを打った。そのまま、背中を向ける自分にそ、っと寄り添う。耳元で名を呼ばれた。きつく目を閉じ、答えずにいると、一臣は寄せた体を、ぐっと密着させてきた。心なしか、耳に触れる息が荒い。それに、腰のあたりに、違和感があった。それは、おそらく一臣の高ぶりだった。

どうして?興味がないって・・・。

一臣は、体を押しつけるようにすると、そのまま動きを止めた。しばらくそうしてこちらを伺っているようだった。

息を殺して、一臣の言葉を待つ。もし、もしも一臣が求めてくれるなら、拒むつもりはなかった。

一臣さんの・・・すごく硬い・・・

この硬いものに、貫かれたのだ。背中を冷たい汗が伝う。痛みと熱を思い出す。

が、いくら待っても、一臣は口を開かない。ただ、体だけは雄弁で。腰に触れる熱と、吐息が、あの夜の事を思い出させずにはなかった。

一臣の腕が、ゆっくりと体を抱いた。思わず喉が鳴った。

「すばる・・・ごめん。」

え?

「少しだけ。・・・少しだけこうさせてね。」

一臣は、苦しげにそう言うと、抱く腕に力を込めた。抱きしめられて、息もできない。その体温が、心地よかった。

「一臣さん・・・。」

名を呼ぶ。

これだけ密着していれば、鼓動の速さも伝わっているだろう。

怖くないわけではなかった。

「・・・いいよ。」

告げる。一臣の手が、ぴくりと震えた。しかし、反応らしい反応はそれだけだった。しばらくすると、一臣は、そっと腕をほどき、深くため息を吐いた。そしてそのままベッドを降りる。

「ごめんね。・・・もうおやすみ。すばる。」

どうして?

頭の中は疑問符でいっぱいだ。

どこに行くの?どうして?どうしてごめんなんて言うの?

体はあんなに熱いのに!

興味のない体にあんな反応はしないだろう。

いや・・・でも。他人の体のことなどわからない。もしかしたらそういうこともあるかもしれない。だけど、あんなに苦しそうにしていたじゃないか。その欲望のはけ口になる覚悟はできていた。求めてもらえるなら、どんなことにも応えたかったし、そうするべきだと思っていた。

最も恐れていた、考えないようにしていたことが頭をよぎる。

もう、バージンじゃないから。

一臣は、初めての相手を抱くのが好きだと言っていた。初めての相手が、泣いたり痛がったりするのが好きだと。興奮するのだと。

それなら、自分は確かに対象外だ。なぜなら、その初めては一臣に買ってもらったのだから。

一臣は、きっと18人目の誰かのことを思って体を熱くしていたのだろう。もしかしたら、その相手はもう決まっているかもしれない。

そう考えると、涙があふれた。

嫌だった。

一臣が、自分以外の誰かを思って体を高ぶらせていると思うと、どうしようもない絶望感が襲ってきた。一臣が性的に興奮する条件がもしも本当に初めての相手だけだとしたら、どうすることもできないからだ。

涙が止まらなかった。

独占欲だった。一臣に、自分以外の誰も触れて欲しくなかった。

窓の外では風雨の音が激しく鳴っている。まるで胸の中の様だった。一臣の言動、行動にかき乱される。

とても、一臣のぬくもりの残るこのベッドでは眠れそうになかった。でも、約束をしたから。部屋に帰るなら断らなければいけないだろう。涙を拭うと、一臣を探して階下に降りた。

一臣はリビングにいた。ダウンライトの明かりの下で、グラスを傾けていた。中には琥珀色の液体が入っている。

「一臣さん・・・。」

声をかけると、一臣は首をかしげた。

「眠れない?」

頷く。

「俺も。・・・あぁこれ?」

視線に気がついたのか、ブランデーだよ。とグラスを揺らしてみせる。きつい酒だという知識はあった。

「お酒・・・。」

「うん・・・。たまにね。親父の酒だから、ほんと、たまに。」

あのボードに並んでいるのは、亡くなったお父さんのものなのか。若い一臣には似合わないと思っていたが。それなら頷けた。

「ホットミルクでも飲む?」

誘われたが、リビングに入ることはできなかった。

泣いた顔を間近で見られるのが辛かったからだ。それに、一臣のぬくもりに触れる気にはなれなかった。

「ごめんなさい。・・・やっぱり、今日は自分の部屋で眠りたい。」

告げると、一臣は自嘲気味に笑った。

「そうだね・・・。それがいいね。気持ち悪いことして・・・ごめんね。」

気持ち悪い?

嬉しかったのに。

声を聞いていると、また涙があふれそうだった。首を横に振るのが精一杯だった。

「・・・おやすみなさい。」

「うん。おやすみ、すばる。」

一臣の微笑みが、少し悲しげだった。

部屋に戻り、ベッドに上がる。ダウンケットにくるまると、また涙があふれた。

自分では、どうすることもできないことで、拒否されるのはもう、たくさんだった。

女の子じゃないから。

そんな理由で、親に愛してもらえない自分。

今度は、初めてじゃないから。

その初めてを買ったのは、他でもない一臣自身なのに。それなのに・・・。

一度は、この体を愛されたと思ったのに。あるがままを受け入れてくれたと思って、嬉しかったのに。

体なんて・・・なければいいのに。

切実にそう思う。

けれど、体がなかったらどうやって愛し合うの?

どうあれば自分は一臣に愛してもらえるのだろうか。

失恋したと思うには、一臣はあまりにも優しすぎた。

日曜日。当直明けで帰宅し、まだ眠っている一臣を置いて、買い物に出た。昼食に使う食材と、今夜の献立を考えるためだった。歩いて行ける方のスーパーを目指す。台風一過の晴天はまだ続いていて、日差しがきつかった。

スーパーで買い物を済ませ、レジに並んでいると、背後から声をかけられた。

「・・・すばる・・・?」

「?」

振り返る。そこには見覚えのあるようなないような、大柄の男が立っていた。買い物かごにはビール。

名前を呼ばれたからには知り合いなのだろうが。

そうこうしているうちに、会計が終わった。慌てて財布を取り出し、支払いをする。

男は、そのあとにかごを置き、ちょっとそこで待ってろ、とフードコートを指した。どこかで確かに会っている、と思うのにどこだったか、誰だったか・・・。とりあえず、言われるままレジ袋を下げてフードコートで男の会計が終わるのをまった。

「・・・こんなとこでなにやってんの?家近いの?・・・っていうかさ、俺のことまさか覚えてるよな?」

この声・・・もしかして。

「榊だよ。・・・まぁいいよ。夜だったし、白衣着てないと案外わからないもんなんだよな。ったくすごいとこ診てやったのによ~。」

言われて。あぁ。と思った。この口の悪さはそうだ。

榊はぶちぶち言いながら、レジ袋の中身を物色しはじめた。

「一人にしちゃ多くないか?」

「え?だって、一臣さんの分も。」

「は?」

「え?」

まさか、一臣は一緒に住んでいることを話していないのか。頭痛の時に、カルテを作ったと言っていた。住所が必要だったろうに。いや、問題はそこではなくて。一臣は榊に隠しておきたかった・・・とか?しかし一臣の目論見がどうあれ、時すでに遅し、だ。

「なに?おまえら、一緒に住んでんの?いつからだよ~。」

おいおい本気か。と宙を仰ぐ。

「先週からですよ。一臣さん、一度先生のところに行ったでしょう?

」

「あぁ。処方箋書いてくれってなー。無茶言うぜ、まったく。」

無茶なことしたんだ。やっぱり。

緊急事態とは言え、一臣と榊の病院に迷惑をかけたのだと改めて知る。

「ごめんなさい。」

謝ると、いいけどさ。と榊は流した。

「先生の病院って、ここから近かったでしたっけ?車だったからよくわからなくて。」

「近いけど、車で来る距離だよ。ここにしかないビールがあるんだよ。」

言いながら、レジ袋をあげてみせる。

「それはいいけど。あれから具合どうよ?」

あれから、がどれからで、具合がどこのかがわからない。答えに窮していると、腰を撫でられた。

「もう治ってるだろ?・・・つか、あいつの相手じゃ大変だろ。困ってるなら診てやっても良いよ。」

耳元でのひそひそ話だったが、昼の日中にスーパーでする話題ではなかった。軽くにらみつけると、榊は笑った。

「マジで。週何回?ケツ壊れてもしらねーぞ。」

まだ言うか。

「ないですよ!」

思わず語気が強まる。冗談にもほどがある。

が、榊は意外そうな顔をした。

「ねーの?一緒に住んでるんじゃ、泣かされてるんだと思ったけど。」

榊は本当に、目を丸くしていた。

「ない・・・です。おかしいですか?」

「俺の知ってるあいつなら、体壊されてても不思議じゃねーよ。」

そんなに・・・一臣は性欲旺盛なのか。そういえば、月に一度は自分としたようなことをしていたと言っていた気がする。そうだとすれば、自分の次の相手を抱く時期が迫っているように思えた。

「傷、深かったからな。でも、もう痛くないんだろ?」

頷く。

「やり殺されても不思議じゃないと思ったんだけどな。おまえ、あいつのタイプだしさ。」

榊の言葉はいちいち物騒だったが、自分の知らない一臣の話には興味があった。

「一臣さんのタイプって?」

「抱くんなら、可愛い系かなー。」

可愛い・・・系。

自分が当てはまるのかどうかわからなかった。そんなことより、だ。

「先生・・・あの。診てもらえないですか。」

意を決して、訴える。

「は?」

どこをさ?と榊は首をかしげた。

「お尻・・・。」

「・・・またあれやられたいの?」

あれ、とは触診と器具を挿入される診察だ。されたいわけではない。けれど、一臣がなぜ自分を抱かないのか、知りたかった。バージンではないという理由だったら諦めもつく。やるせないが。しかし、体に問題があるのなら、どうにかしようがあるかもしれない。それを知るためには、榊の目が必要だった。

「・・・まぁいいよ。経過も気になってたし。あとで送ってやるから、来な。」

どうやら、このまま榊の家に行くことになったようだった。

診察室に通されると、やはり緊張した。昼の明るい室内では、いろいろなものが目に入る。白衣を着てくるから、と出て行った榊がベッドの横に用意したステンレスの器具から目が離せない。肛門鏡、といったか。実際体験していなければ、それが体内に入ることなど信じられなかっただろう。それがまた、体に挿入される。何とも言えない気持ちで、立ち尽くしていると、榊が戻ってきた。

「泣きそうな顔して。・・・おまえそんなにあいつが好きなの?」

こくり、と頷いた。

「しょうがねーな。・・・ほら、この前と一緒だよ。ベッドに上がって。」

促されて、ズボンを下ろす。ベッドに上がると、榊は腰にタオルを掛けてくれた。下着を下ろされる。

「指入れるよ。」

言われて、意識して息を吐き出した。

恐れていたような痛みはなかった。ずぶ、と指を差し込まれ、丹念に触診される。傷のあったあたりは特に念入りになにか探っているようだった。

「抜くよ。」

するり、と指が出て行く。いよいよだ。

「機械、入れるよ。」

体の中に圧迫感を感じた。カチと音がして、何かしている気配を感じる。

「中も・・・きれいだな。若いもんな。・・・抜くよ。楽にして。」

抜くよと言われたが、違和感はなく、秘部を何かで拭われるまで、抜かれたことにも気がつかなかった。

「辛くないだろ?」

頷く。

「健康な証拠。麻酔はするけど、言われるほど肛門科の診察はやなもんじゃねーの。ビビリすぎなんだよ。おまえも、なんかあったら酷くする前にちゃんと来いよな。我慢できないほど痛かったら、そりゃ診察だって痛いに決まってるだろ。」

普段から思っている愚痴だろうか。榊はどうやら、今回も麻酔をしてくれたらしい。そういうものなのかもしれないが。

「・・・問題、ないですか・・・。」

「何だよ残念そうに。」

手袋を捨てながら、口をへの字に曲げる。

「いえ・・・。」

「若干、傷跡がかたくなってるかな。ほっといても大丈夫だけど、無茶すると同じところがまた裂けるかもな。裂孔繰り返すと、狭窄起こして、手術が必要になる。最終的に腹に穴開けて人工肛門なんてのもありえない話じゃない。せいぜい気をつけてやるんだな。いいか?俺は勧めないぞ。その穴はセックスをするための穴じゃない。」

榊の話にぞっとする。言われなくても、セックスをするための機関じゃないことはわかっていた。

でも、自分は女の子じゃないし・・・。

「なんで僕、男なんだろ。」

「女だったら、あいつは歯牙にもかけないだろうさ。」

「それは・・・そうですけど・・・。」

でも、もう。無理なのかもしれない。体には問題がない。

「一臣さんって、バージンが好きなんですって。」

「知ってるよ。喰い散らかすのが好きなんだろ。」

「僕はもう・・・ちがうから。」

「だから抱かれない、って?」

認めたくないが、頷く。

「あのなぁ。女じゃねーんだから、処女膜のあるなしで決まるわけじゃないんだぞ。」

それはそうだが。

「だいたい。男でも女でも、無理矢理突っ込んだら痛いの!」

そんなことも知らないのかと、榊はため息をついた。

「女も?」

「そうだよ!よく考えろよ。ただの内臓だぞ!?愛情があるならそれに越したことはないだろうけど、それなりにしてやんないと痛いばっかなの!」

そう・・・なのか。

「男ならなおさらだ。痛めつけようと思えばいくらでもできる。あいつが酷いセックスが好きなのを含めて好きだって言うなら、覚悟を決めな。それができれば望むようにしてくれるだろうよ。」

望むように?

痛いのは嫌だ。だが、それ以上に、一臣が他の男を抱くのは嫌だった。それなら、選択肢は一つだった。

「・・・俺は勧めないからな。ほら、これ。お土産。帰ってあいつに渡しな。」

榊は、薬袋に入った何かを手渡した。

榊に送られて、佐伯邸に帰る。榊は一臣に会うつもりがないのか、あとで電話するから伝えとけ、と言い残して、とっとと帰って行った。

昼食の時間はとっくに過ぎている。買い物が少々無駄になった。

玄関を開けると、一臣が立っていた。

「おかえり。遅かったね・・・。買い物。」

怒ってる?

言葉尻の冷たさに、思わずびくびくしてしまう。

「えっと・・・。榊先生に会って。これ。」

お土産、と言われたものを手渡した。

「電話もらった。・・・なんで君がかけてこないの。」

寄り道するなら連絡を入れろ、ということらしい。

「ごめんなさい。」

それは、素直に謝るべきところだった。帰宅が遅れたことで、一臣は昼食をどうしたかわからない。

「おいで。お腹空いてるだろう?俺は軽く済ませたけど。カップ麺で良い?」

頷いて、キッチンについていく。シンクには、一臣が食べたのだろうカップ麺の残骸が置いてあった。

お湯が沸く間に、買ってきた食材を冷蔵庫にしまう。

「あのさ。榊だから良いけど・・・。他の男とあんまり親しくしないでね。」

え?

それって、どういう・・・?

「あと。榊のお土産、中身見た?」

ふるふると首を横に振る。

「ワセリンだよ。」

「ワセリン・・・?」

「君の傷跡をマッサージしてやるように、って!」

語気を強めた一臣に、びくっと体が揺れる。

「何してるの君は!あいつは医者だけど、他の男に軽々しく体を見せるな!」

一臣・・・さん?

怒っているようだった。

自分が、体の、恥ずかしいところを榊に見せたことを。それがどういう感情なのか、容易に想像できた。嫉妬とか、独占欲とか、そういうどろっとした感情だ。それは、少なくとも好意以上の気持ちがなければ生まれないもののように思えた。

「一臣さん。ごめんなさい。もうしないから。」

「当たり前だ。」

一臣は、まだ口角を下げたままだ。その表情がなんとも嬉しかった。

一臣が自分に何らかの感情を抱いていることの証だからだ。

嬉しかった。

「なに喜んでるの・・・。とにかく。あとでお仕置きするからね。」

お仕置き・・・?

一臣はため息混じりにそう言うと、カップ麺にお湯を注いだ。

食べている間、一臣はリビングでテレビを見ていた。

そういえば、と思う。一臣が榊から電話を受けたのはどのタイミングだったのだろう?傷のマッサージをするように言われた、ということは少なくとも診察のあとということになる。だとすれば、自分は榊に、一臣のことが好きだ、と言ってしまっていた。一臣には、伝えていないことだ。榊はそのことを一臣に告げだだろうか?ふと、インプリンティングの話を思い出す。どういうつもりで一臣がその話をしたのか、真意は聞けずじまいだったが、なんとなく自分に好きになられては困る、というニュアンスが少なからず含まれているように思えた。

この感情は、迷惑だと思われるかもしれない。

榊が一臣に、気持ちを伝えていないことを祈った。

夕食がすむと、いつもは二人、のんびりとリビングで過ごすのだが、今日は違った。片付けを済ませると、ソファーに座る一臣に呼ばれる。そして、見覚えのある、ビニールに包まれたピンク色のボールを手渡される。

「マッサージ、するからね。・・・自分でできる?それともされたい?」

浣腸、だ。薬を注入するのを、自分でできるか聞かれていた。口以外から薬を体に入れるのは、痔の軟膏で慣れたようにも思うが、抵抗がないわけではない。それに、浣腸は腹痛も伴うし、なにより排泄の欲求に耐えるのが辛かった。正直やりたくない。けれど・・・。しないことには、体に触れてもらえそうになかった。それがたとえ、傷のマッサージという、愛情のない行為でも、一臣の手で触れてもらえるのは魅力的だった。

「一臣さんが・・・いいようにして。」

考えた末、判断を一臣に委ねた。嗜虐的な行為が好きだという。けれど、潔癖だとも言っていた。一臣の欲求がどちらを優先するのかわからなかった。

「・・・下着下ろして。今日は五分だよ。」

一臣は、嗜虐の欲求を選択したようだった。いつかのようにズボンと下着をずらすだけではなく、脱ぐようにと言ってきた。下半身があらわになる。

「すばるのここは可愛いね。」

つーと性器を指先でなぞられた。ひくん、と震える。

「ソファーに後ろ向きに上がって。」

傷の手当てをしてくれた時と、同じ姿勢になった。自ら足を開く。

「いい子だね。」

一臣は、パッケージを破ると、キャップを外して、中の薬で指先を濡らした。それを秘部に塗り込むと、ノズルを差し込まれる。痛みはないが、異物感は否めない。ぐちゅ、と薬が流し込まれた。

「さて。五分、持つかな?」

くすくすと笑いながら、ゴミを捨てると、ソファーに座り、その膝の上をぽんぽんと叩いた。

「おいで。・・・乗って。」

膝の、上に?

上目遣いに伺うと、手を引かれた。下半身を露出したまま、一臣の膝に乗る。

「お漏らししたら、俺が汚れる。我慢するんだよ。」

言われて、背中に嫌な汗をかいた。漏らすことなどもってのほかだが、その言い方は酷い。唇を噛んで俯くと、後ろから髪を梳かれた。

「お仕置きするって言ったろう?」

「でも・・・!」

体の中では、じわじわと熱感が広がっていた。排泄の欲求に変わるのは時間の問題だ。経験上、それがすぐだと言うこともわかっていた。

「五分だよ。我慢できたら・・・優しくしてあげる。」

優しく・・・?

一臣の意図がわからなかった。これからするのは、傷跡のマッサージだろう?それを優しく・・・とは。

考えはじめたが、それはすぐに強烈な便意にかき消された。辛い。すぐにでもトイレに駆け込みたかったが、一臣は両腕で腰を抱えて、のんびりと時計を見ていた。

「我慢だよ。」

耳元で囁かれる。辛くて、首を横に振った。一臣の膝の上に粗相してしまいそうな予感があった。さすがの一臣だって、それはさせないだろうと思うし、ここを汚物で汚すことなど考えられなかった。

「一臣さん、お願い!」

額にも汗がにじむ。

「まだだ。」

「お腹痛い!もう無理!」

「じゃぁあと一分だけ。」

譲歩されるが、その一分が辛かった。全身に力が入る。特に腿は限界を訴えてぷるぷると痙攣していた。その腿を、一臣がさする。

「すばる。俺のことが好き?」

え?

なんで今!?

「言ったら許してあげようか。」

振り返ると、一臣は、小首をかしげて目を見つめてきた。

「・・・ごめんなさい。お願い・・・。」

「そうじゃないでしょう?」

「・・・好き。」

一臣は、苦笑してため息した。

「いいよ。行っておいで。」

解放されて、急いで膝から飛び降りる。一刻の猶予もなかった。トイレに駆け込む。

腹痛のあまり、軽い吐き気すら催しながら、我慢していた全てを吐き出した。

酷い。

こんな風に気持ちを暴かれるのは辛かった。なぜこんな風にされるのか、わからない。自分がいったいなにをしたというのだろう。

榊に尻を見せたことか?その報いがこれなのか。

お仕置きのダメージは、思っていたよりも、ずっと大きかった。

どんな顔をしてここから出れば良いのか。どんな顔をして一臣の顔を見れば良いのか。

腹の痛みが治まってくると、頭の中はそれでいっぱいになった。あんなタイミングで、まさか『告白』させられるとは思っていなかったからだ。人生初の告白が、まさか下半身丸出しで相手の膝に乗って、便意に耐えながらだなんて。あんまりだ。しかし、ここに籠城するわけにはいかないようだった。様子を見に来たのだろう一臣が、ドアをノックする。

「すばる。大丈夫?」

大丈夫なわけがなかった。

おそるおそる扉を開ける。下半身は依然むき出しのままだ。シャツの裾で、丸見えとは言えない状態だがそれはそれで恥ずかしい。

「はい、下着。お風呂に入っておいで。体を温めてからの方がいいからね。」

手渡された下着を、急いで身につけると、いても立ってもいられずに、部屋へと戻った。

風呂を済ませると、入れ違いに脱衣所に入ってきた一臣に、寝室で待つように言われる。

「一臣さんの、部屋?」

「そう。ベッドに入ってて良いから。でも寝ちゃ駄目だよ。」

頷いて寝室に向かう。

「すぐいくから。いい子にしてるんだよ。」

「うん。」

階下から追ってきた声に、応えて扉をくぐった。

初めてこの部屋に入ってから、まだ二日しか経っていない。あの日、一臣はこの体に直接触れることはなく、結局自分もここで眠ることはなかった。

いい子にしていなさい、と言われるのは好きではなかった。

一臣は時々それを口にするが、両親のことを思い出すからだ。

両親は、ことあるごとに「いい子にしていなさい。」と言い、子供らしいわがままも、当然の要求も、全て封じられて育った。これ以上、いい子にしているのが嫌で、自分はやめることを選んだのだ。それなのに、一臣は・・・。

いい子にしてたら、愛してくれる?

両親は、愛情らしいものは与えてくれなかった。暴力も与えられたことはないが、必要最低限のもの以外、なにももらっていないといっても過言ではないだろう。それすらもらえずに、施設に預けられたり、日常的に暴力をふるわれる子供もいることを思えば、贅沢な悩みだろう。でも、自分にとっては、愛されている姉が羨ましくて仕方なかったし、同じ愛情を得られない自分が嫌いでならなかった。愛されない自分が悪いのだと思っているからだ。愛されないのは自分のこの性別のせいだと。どんなに努力しても、認められることはなかった。生まれながらに全てを否定されてきた。生まれる前に性別がわかっていたとしたら、自分はいったいどれくらいの期間望まれて育ったというのか。考えるだに恐ろしかった。

では一臣は?

従順に従えば、愛してくれるだろうか。いい子でいれば・・・。

ぼんやりと、そんなことを考えていると、かちゃりとドアが開いて、一臣が入ってきた。いつもはパジャマを着ている彼が、今日はバスローブのままだった。

「パジャマは脱いでね。」

言われるままに、パジャマを脱ぎ、ベッドの下に置く。

「下着も。」

そう言いながら、一臣はバスローブを床に落とすと、ベッドに上がってきた。一臣もなにも身につけてはいなかった。

これからするのは、傷跡のマッサージのはずでは?疑問が頭をよぎるが、言葉に従う。

「おいで。」

手を引かれ、クッションに体を預けた一臣の横に座らされた。素肌が密着する。一臣は右手で、自分の左手の手指を絡めて握り混むと、ふーっとため息をついた。

「ねぇ。課題、覚えてる?」

「・・・インプリンティング?」

「そう。調べた?」

「・・・刷り込み現象、って。」

「そうだね。心理学的には?」

問われたが、よくわからなかった。

「今の、すばるの気持ちのことだよ。」

一臣はまたため息をつく。

「すばるにとって、俺が何もかも初めてなんだろう?君の、俺に対する『好き』って気持ちは、刷り込みよる思い込みだと思ってる。」

そんなことない。と否定したかったが、一臣の気持ちがわからない今、うかつに否定もできなかった。この気持ちを迷惑だと思っているなら、口にするのはいい子のすることではないからだ。

「すばるは・・・もし、そうだとしても・・・かまわない?」

「え?」

「俺は君のことを気に入ってるよ。一緒に住めると思うくらいには。だけど、俺は君に酷いことをしたからね。これからもすると思うし。俺のこの気持ちは、君の負担になるんじゃないかと思うんだ。」

一臣は、性癖のことを言っているのだと察せられた。

「俺のセックスは、酷いだろう?だからね、お金を渡して一回限り、って付き合い方しか選べなかったんだ。どうしたって、嫌われるのは目に見えているからね。だけど・・・君のことは・・・なんかほっとけなかったのもあって。」

正直、同じ相手に二回会うのは初めてだったんだ、と一臣は続けた。

「本当に?いつも、榊先生のところに相手の人連れて行ってたんじゃないの?」

「違うよ。あいつのところに行った時、あいつも言ってたろ?久しぶり、って。・・・会うのは葬儀の時以来だったんだよ。あれからまたちょくちょく連絡とってるけど。俺が荒れてるの、良く思ってなかったから、音信不通だったんだ。」

そういえば、榊は一臣とのセックスについて何度も勧めない、と言っていたように思う。専門医としての意見かとも思っていたが、人道的なことも多々含んでいたようだ。

「じゃぁ・・・一臣さん僕の体・・・まだ興味あるの?」

おそるおそる聞いてみる。

「それさ。榊に言われたんだけど。君、誤解してるんだよ。」

「誤解・・・?」

「一昨日の夜の事気にしてるんだろう?」

頷く。

「あれは、だって君体調悪かったじゃない。そんな君に盛ってさ。俺は自己嫌悪したよ。大体、あんな深い傷追わせて、治りきったかどうかもわからないのに、手を出せるはずないだろう?」

「だって・・・。だって・・・一臣さんは好きにしたら良かったのに。」

「好きなように、いつもと同じ、相手の気持ちも体も考えない、酷いセックスをしろって?・・・君には無理だよ。」

「どうして?」

それを聞くのか、と一臣はため息する。

「さっきから聞いててわからないの?・・・俺は君のこと気に入ってるんだよ。」

言ってから、あぁもう、と頭を掻く。

「伝わらないかな。好きなの。・・・傷つけたくないんだよ。」

「え?」

「傷つけたくないの。心も、体も。」

一臣は深々とため息すると苦笑した。

「君の気持ちが思い込みかもしれないって思ってても、もう手放す気はないんだよ。だから我慢もする。」

一昨日、手を出さなかったのは、そういう理由だったのか。

「あとさぁ。君、犬みたいって言ってたけど。無理に俺の要求に従うことないんだからね。」

「どうして?」

「どうして、って。お互い好きなら、恋人でしょう?お金の関係は終わったんだよ。君、ここに住んでる家賃とか食費とか、体で払うつもり、あるでしょう?」

どき、っとした。確かに、住まわせてもらっている以上、自分にできることはなんでもしなければと思っているところはある。それは多分に性的な意味も含んでいた。

「なんとなく、それ、わかってたから。嫌だったの。」

「嫌、だったんだ?」

「嫌だよ。」

そうだったのか。と思う。それは一臣のこだわりなのか、普通の感情なのかわからなかった。ただ、自分の感覚がどこかずれているのだということは雰囲気でわかった。

「あとねぇ。」

まだあるのか。

「これは、榊も絶対誤解してるけど。君としたみたいなセックスをいつもしてるわけじゃなんだよ。」

「えっ!?」

だって、一臣は痛がるのや、泣き顔が好きだと何度もその口で言っていたではないか。

「ほら。・・・あのねぇ。俺は、痛がらせたり、泣かせたり、恥ずかしがらせたりは好きだけど、なにも怪我させたいわけじゃないんだよ。

君とのことは、事故なの!あんな血まみれ二度とごめんだよ。」

事故??

「君が、時間がないって、あんまり言うから・・・。傷口や血を見るのが得意なら、俺だって外科にいってるよ。苦手だから、医務室なんかで仕事してるんじゃないか。」

まさか、あの怪我は自分のせいなのか?

「だって!平気な顔して、手当とか・・・。」

「だから・・・。俺が動揺したら、君が不安になるだろう?」

だから、平気なふりをしたんだよ。と一臣はまたため息する。何度目だろう。一臣は、ため込んでいた色々を吐き出しているようだった。

「じゃぁ・・・じゃぁ僕のこと、またしてくれる?」

きゅ、と手を強く握られた。

「君が俺に抱かれたいならね。・・・俺に全部任せてくれるなら、もうあんな痛い思いさせないから。言っておくけど、俺下手な方じゃないからね?」

覚悟はある?と聞かれる。なんの覚悟だろうかと思う。痛いことがないなら、ほかになにを心配しろというのかわからなかった。

「・・・一臣さん。恋人、って。」

「・・・君にその気があるんなら、落ち着いてもいいかと思ってる。」

「それって、18人目は買わないってこと?」

「・・・そうだよ。」

頭の中に、一気に涼しい風が吹き抜けたような気がした。もやもやとした何もかもが、跡形もなく全て消えたように思った。

「じゃぁ、僕だけってこと?」

「そうだよ。君のこと一番に可愛がってあげる。」

「・・・二番があるの?」

「あるわけないだろ。」

一臣が、語気を荒げる。

「ほんとに?」

「ほんとうに。・・・すばるの気持ちが「思い込みだった」って思う日まで、ね。」

哀しげに一臣が笑う。そんなことない、と否定したが、一臣は微笑むばかりで応えなかった。

思い込みなどではない。思い込みでもいい。

自分だけを好きだと言ってくれる人を手に入れた充足感は計り知れなかった。

初めての人、だった。

下手な方ではない。そう言った一臣の言葉の意味を知ることになるのは、その後すぐのことだった。

一臣は、初めての時と同じ、仰向けで足を開くポーズをとらせると、せっかくもらったから使おうか、とワセリンのふたを開けた。たっぷりと指にとると、それを秘部に塗り込む。そういえば、今日は手袋をしていなかった。素手でそこに触れられるのは初めてのことで、時々あたる爪の感じや、指紋まで敏感に感じ取ることができた。その感触に、たまらなく喜びを感じた。ぬるぬると、円を描くようにそこを強弱をつけてもまれる。それは、確かにマッサージと呼んでもいいようなものだった。恥ずかしくはあったが、痛みはない。その指が、つぷ、と浅く潜り込んだ。

「ん・・・。」

「すばる。顔隠さないで、良く見せて。声も・・・我慢しないでね。」

口元に手をやったのを見とがめられる。今日は照明を落としていない。どんな顔をしているのか、全て見られていた。

ぬるぬるとした感触がたまらなかった。嫌な感覚でないのが疎ましい。一臣の指が、傷のあったあたりを丹念にもみほぐしていた。

「んぅ・・・。」

「痛い?」

「痛いんじゃ・・・ないんだけど・・・。」

変な感じがする。むずむずするような、くすぐったいような。

「ほんとに痛くない?すばる、痛いも嫌も言わないから、顔隠さないでね。顔見てたら、辛いのわかるから、加減してやれる。」

一臣の好きにされたいのに、嫌だなんて言うはずがない。

「んん・・・っ。」

指は一本だけ、浅いところをゆっくりと円を描くように回されたり、抜き差しされたりしている。そこからじわじわと沸く感覚の正体に、だんだんと気づきはじめた。

もしかして・・・気持ちいい・・・?

そして、そのことには一臣も気がついたようだった。

「少し、硬くなってるね・・・。感じてるんだ?」

よくわからない。お尻の穴で感じているのか、それともこの状況に興奮しているのか。ただ、性器はゆるく立ち上がり、硬くなり始めていた。

「ここが気持ちいいの?」

「わ・・・わかんない。なんか変な感じなの。」

一臣が、気配で微笑んだ。

「ねぇ。じゃぁいいことしてあげようか。」

いいこと?

以前、一臣が性器を口に含んでくれたことを思い出し、胸が高鳴った。

そこを愛されるのは、とりわけ嬉しいのだ。だが、一臣のいいこと、は想像とはだいぶ違っていた。

指を、少し深く挿入される。そこでまたくるりとかき混ぜられる。

「ふぁ・・・。」

じん・・・と痺れるような感覚の場所がある。

声が漏れたそこを、一臣の指先がそっと押した。

「んんっ!」

なに?この感じ。

「一臣さん・・・そこ!」

やだ、と続けようとして、できない。一臣の指先がそこを執拗にこするからだ。深く折られた膝頭が、たまらない感覚にくっついた。体に力が入る。

「ここ・・・いいでしょう。」

いい?

この、じんじんしてぞくぞくする感じが、いいの?

わかんないよと首を振った。

すると、一臣は、いつの間にか腹につくほどに立ち上がった性器の裏を、つーっと撫でた。すでに先端が潤んでいる。

「ほら。気持ちいいって言ってるよ。体は。・・・さて。ここはなんだかわかるかな?」

クスクスと一臣が笑う。その間にも、指先は、煽るようにじらすようにそこを責めた。腰が重く痺れはじめる。中がひくついているのがわかった。

この感じ、もしかして。

こみ上げる射精感に動揺する。精通は済んでいるが、自ら望んで射精したことはないからだ。だが、知らない感覚ではない。そして、慣れてないが故に、我慢の仕方もわからなかった。

「答えられたらいっていいよ。」

そういうと、一臣はそこへの刺激を酷く緩慢なものへと変えてしまう。強い刺激を知った今、そっと撫でられる程度の愛撫では物足りなかった。

「・・・前立腺・・・?」

学校で習った。その時は、自分には関係のない機関と認識していたが。まさかそこを使ってこんな快楽を得ることになろうとは。

「正解。ちゃんと勉強してるね。・・・我慢できそう?」

今くらいの刺激なら、もう少しもつ・・・かも。

頷くと、一臣は満足そうに指を二本に増やした。

「良かった。すばるがここで感じられるタイプで。」

「・・・みんな気持ちいいんじゃ・・・?」

「そんなことないよ。痛がる子もいる。敏感すぎるか腫れてるかのどっちかだけどね。すばる健康だから。」

この状況で、まさかの講義・・・?

「ここを刺激しながらいくとね、中の感度が上がるよ。セックスがすごく楽になる。・・・ねぇ舐めて欲しい?」

ぐり、と前立腺を圧迫しながら、一臣が問うた。

「うぁっ・・・。」

「まさか、後ろだけでいけないでしょう?手がいい?口がいい?」

そんなの。気持ちいい方がいいに決まってるじゃないか。

「く・・・くちで・・・。」

「正直な子は好きだよ。可愛い。」

一臣は笑うと、膝頭を割り、体を伏せた。塗れた先端をぺろりと舐める。その表情に、色気というものを知った。ぞくりとする。一臣は、たらたらと漏れる蜜を一通り舐め終えると、ゆっくりと口に含んだ。舌で愛撫しながら、後口の指は、絶妙なタッチで感じるそこを刺激する。

「あ・・・かずおみ・・・さんっ!」

急激に高まった射精感に、耐えられなかった。いきそう、と伝えるつもりが、一臣の口の中に放ってしまっていた。びくびくと体が震える。射精がこんなに気持ちいいものだとは知らなかった。一臣は、残らず口で受け止めると、躊躇うそぶりもなく飲み込んだ。

「あ・・・。」

「・・・気持ちよくいけた?」

頷く。

「上出来。君はまだ覚えたてだからね。我慢せずに一番気持ちいいタイミングで出していいからね。」

口ぶりから察するに、またこういうことをするということだろう。

いつの間にか秘部に差し込まれた指が抜かれていた。しかし、射精の瞬間、一臣の指をきつく喰い締めたのが自分でもわかった。それがたまらなく気持ちが良くて。

一臣は、べたつくワセリンをティッシュで拭うと、改めて秘部をじっと見つめてきた。観察しているようだった。

「充血してるけど・・・痛みはない?」

「うん。」

「今ね、すごく柔らかくなってるよ。もう一本入るかなって思ったけど・・・今日はここまで。」

え?

「一臣さんは?」

「すばるが寝たら、適当に処理するよ。」

平然と話しているが、一臣のそれだって、シーツにシミを作っている。硬く張り詰めているのがわかるのに、我慢するというのか。

「一臣さん・・・いいよ。」

「だめ。気持ちよかったのは、指だけだからだよ。まだ、ゆっくり時間かけてならすから。」

ごくり、と喉が鳴った。

こんなことを、この先何度かするということだろうか。自分だけ気持ちいい思いをすると知っていたら、初めから断っていたに違いない。

「今日は可愛い顔見られたからいいの。すばるのいく顔見られるのもうちょっと先だと思ってたから、嬉しいよ。」

かぁっと顔が熱くなる。一臣は、あの瞬間の顔を見ていたというのか。

「よかった。・・・後ろで感じられるなら、それに越したことないからね。ねぇ・・・知ってる?中の快感って、いく時のとはちょっと違うでしょう?」

頷く。じんじんと、腰が砕けていくような、とろけていくような。

「あれはね、女の子の感じてる快感とよく似てるんだって。」

「女の子と・・・?」

「そう。いつか、後ろだけで、ドライでいけるようにしてあげるからね。」

「ドライって?」

「課題だよ。調べておきなさい。」

一臣はクスクスと笑った。

「死なないで女の子を味わうのはそれが手っ取り早い。」

女の子になりたいとか、死にたいとか、すっかり忘れていた。忘れていた自分にびっくりした。こんなに男の体を愛してくれる人がいるのに、そんなこと今更どうでも良かった。

そういえば、前立腺もまた男にしかない部分だ。そこを愛撫されることも、男に生まれた自分を肯定されている様な気がした。性的な快楽に酔いながら、生まれてきて良かったと思うことには、背徳感があったが、喜びの方が勝った。それを、一臣にも還元したかった。

「一臣さんの・・・口でしちゃ駄目?」

「え?」

「だって・・・苦しそう。」

一臣のそれは、いまだ張り詰めているままだ。

「嬉しいけど・・・初めてでしょう?もったいないよ。また今度でいいから。今日は部屋でおやすみ。悪いけど、明日シーツ替えてくれるかな?」

一臣は、高ぶった下半身とは裏腹に、至極冷静だ。大人の余裕なのか。

もっと、強く求めて欲しくなる。

「一臣さん。」

「嬉しいよ。けど、たががはずれそう。明日も仕事だから、無茶するのは金曜の夜だけ、ね?」

無茶?

一臣の歳で、一度のセックスが無茶なことだとは思えなかった。だが、そうまで言われて無理強いすることもできなかった。

「うん。じゃぁ・・・今度はさせて。・・・勉強、するから。」

「勉強?」

「口でするの・・・。」

「エッチな動画でも見るつもり?」

頷くと、頭を撫でられた。

「それは、俺が教えたいから、予習はいらないよ。」

いい子だからもうおやすみ、と頬にキスされる。

「おやすみなさい。」

なだめられて、部屋を出る。部屋に戻ると、射精した余韻なのか、眠気はすぐに訪れた。一臣はちゃんと眠れるだろうかと思いながら、目を閉じた。

10

お気に入りに追加

156

あなたにおすすめの小説

好きなあいつの嫉妬がすごい

カムカム

BL

新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。

ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。

教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。

「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」

ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」

噛痕に思う

阿沙🌷

BL

αのイオに執着されているβのキバは最近、思うことがある。じゃれ合っているとイオが噛み付いてくるのだ。痛む傷跡にどことなく関係もギクシャクしてくる。そんななか、彼の悪癖の理由を知って――。

✿オメガバースもの掌編二本作。

(『ride』は2021年3月28日に追加します)

初恋はおしまい

佐治尚実

BL

高校生の朝好にとって卒業までの二年間は奇跡に満ちていた。クラスで目立たず、一人の時間を大事にする日々。そんな朝好に、クラスの頂点に君臨する修司の視線が絡んでくるのが不思議でならなかった。人気者の彼の一方的で執拗な気配に朝好の気持ちは高ぶり、ついには卒業式の日に修司を呼び止める所までいく。それも修司に無神経な言葉をぶつけられてショックを受ける。彼への思いを知った朝好は成人式で修司との再会を望んだ。

高校時代の初恋をこじらせた二人が、成人式で再会する話です。珍しく攻めがツンツンしています。

※以前投稿した『初恋はおしまい』を大幅に加筆修正して再投稿しました。現在非公開の『初恋はおしまい』にお気に入りや♡をくださりありがとうございました!こちらを読んでいただけると幸いです。

今作は個人サイト、各投稿サイトにて掲載しています。

多分前世から続いているふたりの追いかけっこ

雨宮里玖

BL

執着ヤバめの美形攻め×絆されノンケ受け

《あらすじ》

高校に入って初日から桐野がやたらと蒼井に迫ってくる。うわ、こいつヤバい奴だ。関わってはいけないと蒼井は逃げる——。

桐野柊(17)高校三年生。風紀委員。芸能人。

蒼井(15)高校一年生。あだ名『アオ』。

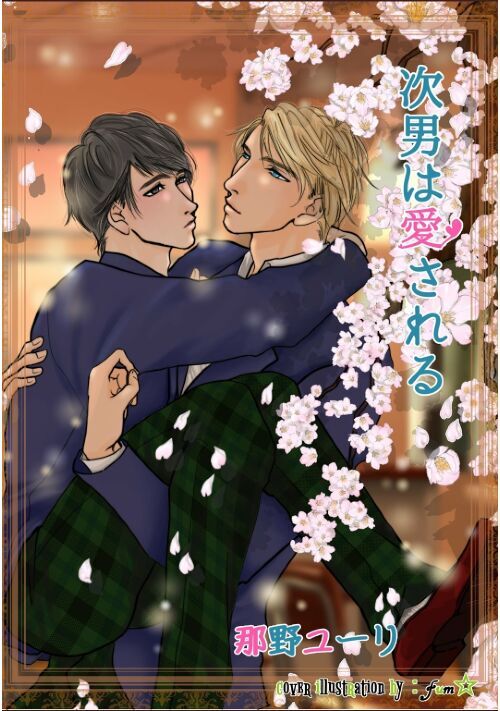

次男は愛される

那野ユーリ

BL

ゴージャス美形の長男×自称平凡な次男

佐奈が小学三年の時に父親の再婚で出来た二人の兄弟。美しすぎる兄弟に挟まれながらも、佐奈は家族に愛され育つ。そんな佐奈が禁断の恋に悩む。

素敵すぎる表紙は〝fum☆様〟から頂きました♡

無断転載は厳禁です。

【タイトル横の※印は性描写が入ります。18歳未満の方の閲覧はご遠慮下さい。】

12月末にこちらの作品は非公開といたします。ご了承くださいませ。

近況ボードをご覧下さい。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる