34 / 49

第1章 最終話 悲しくない涙

しおりを挟むキールとシャアルを乗せた船はサホロ公国の港まであと数時間というところまで来ていました。

失われた種族の塔をはじめとして、海の果てに浮かぶ島での宝の争奪戦、邪神の島での怪物との戦い、トスアレナ教皇国南部に浮かぶ島での恋物語などなど、シャアルはキールの話す色々な冒険談に胸を躍らせていました。

それでもふとシャアルは思ったのです。

ハーフと言う人種はセノン族ほどではないにしてもマシュラ族よりは長命です。話を聞く限りでは行動が精力的で見た目も若々しく思えます。体力もそうですが、人と言う物は年齢を重ねるといい意味で落ち着いて行動範囲が狭まるのものですが、キールにはそういう陰りのようなものが見受けられません。いったいこの男は何歳なのだろう。

「キールは・・・恋人とか、奥さんとかは?」

あまりにも気になったのでシャアルは思い切って聞いてみました。するとキールはグラスの酒を一口飲むとふっと笑いました。

「いないよ」

「へぇ。意外だな」

「なあシャアル、俺はいくつぐらいに見える?」

それを聞いてシャアルは知りたかったことを向こうから聞いてきたので内心でしめたと思いました。

「キールはハーフだったっけね。見た目は30そこそこに見えるけど?」

「だろうな。だがもう60年以上生きてる。実際マシュラの30前後だったら結婚とか恋人とか普通なんだろうが・・・厄介なもんさ。見た目がこれだから女に対する感情はマシュラ族と違うって思うだろうけど人間60年も生きてれば、あんまり女ってものに執着しなくなるのはマシュラ族と変わらんのさ」

「・・・60男が女を追い掛け回すというのは確かに・・・想像しにくいけど・・・」

「まぁ・・・心の問題かな」

キールはグラスをテーブルにトンと置きました。

「心・・・」

結婚できない精神的理由か、それとも肉体的理由か、シャアルはこれ以上は聞けないと思いました。そこで質問を変えます。

「長命種族ってどんな気持ち?」

若者らしく無遠慮に言うシャアルにキールは苦笑いしました。

「あ~まあ年を取ってても見た目が若いままってのはお得だと感じる事はあるよ。仕事するうえでハーフとマシュラでは容姿に変わりがないからな。まあ女はきれいなのが多いからすぐばれるけど、男の場合はまずバレる事はない・・・。お前さんはどうなんだ?いるんだろ?恋人の一人や二人」

シャアルは同じ質問を返されて、今自分が置かれている立場を思い出しました。つい先日お見合いをしたことを思い出してハアッと息を吐きだします。

「実は・・・父からお見合いしろって言われてしたんだけど、・・・断ろうにもどう返したらいいかわからなくてこうして逃げてきたんだ」

「なんだ。それじゃあ俺をサホロに送るってのは口実かよ」

それもありましたが、キールに興味があったのも事実です。しかしシャアルはそう言う事にして話を続けました。

「いいじゃねぇか、愛人だとでも思えば」

「愛人?冗談じゃないよ。そんなのは嫌だ」

キールの顔はなにを贅沢な、という感じでした。

「かっはっは!その年で随分と初心(うぶ)なんだな。・・・まあお前さんの場合結婚は政略的なものなんだろうな。それはそれでちと厄介、か・・・」

「そ。・・・帰ったら父から何を言われるか・・・」

「ははは。でも相手がお前さんを気に入らなければ婚約まではいかないだろ?」

「う~ん・・・でも、政略結婚は家族間の問題だから、個人の感情の入り込む隙間はなさそうだし・・・相手の女性もその辺割り切ってるんじゃないかなあ」

「判ってるじゃないか。・・・ま、生まれの不幸ってとこだな・・・いずれにしても逃げられ・・・」

突然キールの表情が硬くなり、立ち上がるとそのまま左右を眺めてまるで何かの匂いを嗅ぐような感じの仕草をし始めました。

シャアルはいったいどうしたのかと椅子から立ち上がったキールを見ます。

「キール?」

「空気が変わった」

「空気?」

シャアルがなんのことかと思っていると。「おいあんた!」キールはすぐ近くにいた船員に声をかけました。

「もうすぐ陸側から風が吹き始める!北東の逆風だ!」

そう言われた船員は哀れむような笑顔で応えました。

「ええ?何を馬鹿なこと言ってんだ。今の時期のこの時間にそんな方向から風が吹くことなんてありえんよ。何言ってんだ」

まるで相手にしない船員の言葉にキールは少し口調を強めました。

「そんなことはわかってる。だが来るぞ。横帆は降ろした方がいい!」

「順風だってのに、そんなことしたら俺が船長に叱られちまうよ!いいから客は黙って座ってな!こう見えても忙しいんだ!」

順風、つまり追い風であれば横帆(四角帆)で問題ありませんでしたが、逆風になれば横帆より縦帆(三角帆)の方が良いのは船乗りならば誰でも知っていることでした。しかし確かに今は順風なので船員は取り付く島もなく行ってしまったのです。

「キール。どうしたんだい?空気とか逆風とか・・・」

キールはシャアルをちらっと見てから右舷方向、つまり陸側を見ます。そこから空を見上げると船の真上で雲と青空がくっきりとした境界を作っていました。奇妙な眺めだとシャアルは思いました。

船の進行方向の左は雲、右は青空というツートーンカラーが遠くまで続いています。

初めは薄い雲だったのですが、海側から流れてくる雲がどんどん堰き止められて境界線がますますくっきりとしてきます。すると徐々に雲が今度は下降し始める様子が見て取れました。まるでカーテンのように下がってきたのです。

キールはハッとします。シャアルが見た彼の表情は戦慄、恐怖、そういった色が窺えたのです。

「キールいったいどうし・・・」

シャアルがそう言った時、背後から吹いていた風が突然右舷前方からの向かい風に変わったのです。

「シャアル!何かに掴まれ!」

甲板中央のマストに巻きつけられていたロープに慌ててしがみつくシャアル。キールも同じようにつかまったその途端、風がぐんぐん強くなって今まで風を孕んで膨らんでいた大きな帆がバサバサと音を立てて暴れ始めます。

「突風だ!!」

船員たちが大慌てで帆を降ろそうとしていましたが、時すでに遅く暴れまわる帆に手を焼いて、なかなかうまく降ろせずにいたところに、更に強い風が吹き始めてしまいました。

船体が風を受けて気の軋む音を上げ、進行方向が北から西に変わってゆきます。

「沖に流されるぞ!」

「なんだってんだ!くそ!」

帆が北東からの風をいっぱいに受けると帆が勢いよくはちきれんばかりになり、その衝撃で帆を下ろそうとしていた船員が何人か海に投げ出されました。

帆を留めていた太いロープが帆布を引きちぎる音が聞こえます。

「あ!」

助けに行こうとしたシャアルをキールが止めます。

「待て!下手に動くな!よく見ろ!ここは岸にいる人が見えるぐらいの沿岸だ!風は強いが波も低いし奴らが泳げるなら死ぬこたあない!」

キールの言ったとおりに海に落ちた船員たちは慌てている様子もなく水面に浮かんでこちらを見ていました。暫くすると誰かが小舟を一艘海に下ろし、海に落ちた船員たちがそれにつかまっているのが見えました。それを見ていたシャアルがホッとした瞬間、沖に向かう強い海流が発生し船が救命艇もろとも流され始めたのです。

風もないのに船体が緩やかに上下しながら海面を西へと進み続ける船の状況は異様でした。まるで川下りか何かに引っ張られているようにも思えます。

「帆が風をはらんでないのに・・・」

「シャアル!」

「え?!」

「お前は救命艇でここから離れた方がい。じゃあな!」

「なんだって?!」

キールは船体中央のマストから張ってあるロープなどを手がかりにして船体後方へ身軽な感じで移動し始めます。

「あれで60歳?冗談だろ」

シャアルはそうつぶやいてからキールの後を追い始めました。

「船長!舵を切れ!このままじゃ遠洋に出ちまうぞ!」

「わかってる。だがさっきの衝撃で舵が壊れてしまったんだ」

どんどん岸が遠くなってゆくのが見えます。

「どうするんだ?」

「さっき下した救命艇にはサーリングが搭載されているから、救援を寄越すよう命令しておいた。だから暫く待つしかない。なぁに船体に穴が開いたわけじゃないし、天候も今のところは安定している。公爵もご安心を」

船長は楽観的な笑顔を向けてそう言いました。

「しかしこんな現象ぼくは初めてだよ。いったい何だろう」

「う~む」

唸ったシャアルがキールを見ると彼は厳しい面持ちで船の進行方向を見つめています。シャアルも同じ方向を見るとそこにはおかしな風景がありました。

いつの間にか立ち込め始めた霧が進行方向の左右に壁を作ってまるで台風の目の中にいるような感じになっていたのです。

「霧?雲なのか?」

シャアルがそう言うと、キールはハッとして上空を見上げ「まさか・・・こんな場所に?」そう言って慄然とした表情になり、すぐそのあとニヤリとすると目をギラリを光らせたのでした。シャアルはその表情の変化を見て思わず不安に駆られました。

「キール?、どうした?」

「・・・」

キールは船の進む方向を見据えたまま言いました。

「以前・・・これと似たような状況に遭遇したことがある」

「え?」

唐突に話を始めたキールにシャアルは戸惑います。いったい何を言っているのか。

「今から15年ぐらい前だ。俺はエミリアの南方に点在する小島の調査に行ったんだが・・・」

「エミリア南方の小島?まさかナーブ灘じゃないだろうな」

船長はそう言って表情を強張(こわば)らせました。

「ああ、そのナーブ灘だ」

船長は何か思い当たるフシがあるのか、急に青ざめました。

「あんな難所に調査だって?どうかしてる・・・」

上空を見つめたままでキールは話を続けました。

「俺はエミリア海洋王国の学者がナーブ灘の小島に人類の足跡があるかどうか調査をしたいから同行してくれという依頼を受けた」

「その依頼を受けたのか。なぜ止めてやらなかったんだ?あそこには・・・」

「ああ、わかってる。ナーブリオンのことは俺だって話して聞かせたさ。だがその学者が言うにはナーブリオンの活動調査もしているとかで、夏季であればあの化け物は大海流の南に行っちまうから問題ないと言ってな」

「バカな。そんな言葉を信じたのか?」

「信じたわけじゃないが、確かに昔からナーブリオンの目撃情報は夏場は少ないってのはよく言われている事実だ」

あきれ顔で首を振る船長を見た後シャアルは。

「じゃあ、行ったんだね?」

「ああ、単純な依頼だったし、船もこの船よりも大きな船だったからな。それにその時はちょっと金に困ってて、その依頼の報酬もかなり良かったんだ」

キールはいったん言葉を切ってから眉間にしわを作ってから話を続けました。

「だが俺もさすがに不安だったから保険をかけた」

「保険?」

「ん。仲間にこう言っておいたのさ。『俺が帰港予定の日を三日過ぎても戻らなかったら、小島まで迎えに来てくれ』ってな」

「絶海の孤島に?生きてるかどうかもわからないのに・・・冗談・・・」

「タダで頼んだわけじゃなかったしその仲間は信用できた。それに海に慣れた奴だったから来てくれることは確実だったんだ。・・・それに俺には死なない自身もあった。・・・だがその保険を本当に使う事になるとは思わなかった」

「難破したのかい?」

キールは首を振ります。

「ナーブ灘の小島はいくつかあって、そのうちの一番大きな島に上陸することになった。まず危険がないか俺だけが上陸して安全を確かめた上で狼煙(のろし)を上げて知らせる手はずになっていたから、・・・危険がなさそうだと判断した俺はそこらへんに転がってる流木を集めて火をつけようとしたんだ。その時・・・さっきと同じように突風が吹いた・・・」

キールは遠ざかる陸地がついに水平線の向こうに消えるのを見ながら話を続けました。

「風で火が消えかかったのに舌打ちしながら船の方を何気なく見た俺は、この空と同じ状況であることに気がついた」空を見上げるキールに倣って船長もシャアルもン見上げます。「・・・そうするうちに次第に風が強くなってきちまって急いで火をつけようと発熱クリスタルに魔法力を籠めたんだが、俺のいる島の左方向から激しい波音が聞こえ始めて、おれは思わず手を止めた。・・・目を疑ったよ」

「いったい何が・・・」

「まさか・・・」

「まるででっかい島が動いているように見えた。だが島なんかじゃなかった。木も生えてねぇし、つるんとしたそれは滝みたいに海水を山肌から落としながら俺が乗っていた船に迫っていったんだ」

「高潮?」

「いいや。・・・形は高潮だったが、そういう現象じゃない。・・・サメやクジラが海面近くを泳ぐと水面が盛り上がるだろ?あれを何百倍にもしたでかさだった。まさに島だよ」

「そんな馬鹿な・・・」

「ああ。あれはまったく馬鹿げたでかさだった・・・」

「ナーブリオン・・・」

船長は見開いた目で沖を見るキールの顔を覗き込み、キールの視線の先を見ると言う動作を2~3度繰り返します。その顔には恐れが見て取れました。

キールは不確かな記憶を手探りでたぐるように言います。

「そいつは、バカみてぇに口がでかくて・・・いやそう見えただけかもしれんが、とにかく大きく開けた口で船を・・・」キールは自らの拳を手のひらでパクッという感じで掴みました。「船をまるごと飲んじまった」

しばらくの沈黙のあと、船長が震える声で言いました。

「伝説は本当だったのか・・・信じられん」

「そしてその時俺が見た空の景色と風が目の前にあるってわけだ」

船長は慄きました。

「まさか。冗談はやめてくれ・・・あり得ない!ここはナーブ灘じゃない。そんなものいるものか!おれはこの海を十年以上航海しているが一度だってそんなもの見たことないし、そんな話を聞いたこともない!」

シャアルは船長の言葉ももっともだと思いました。

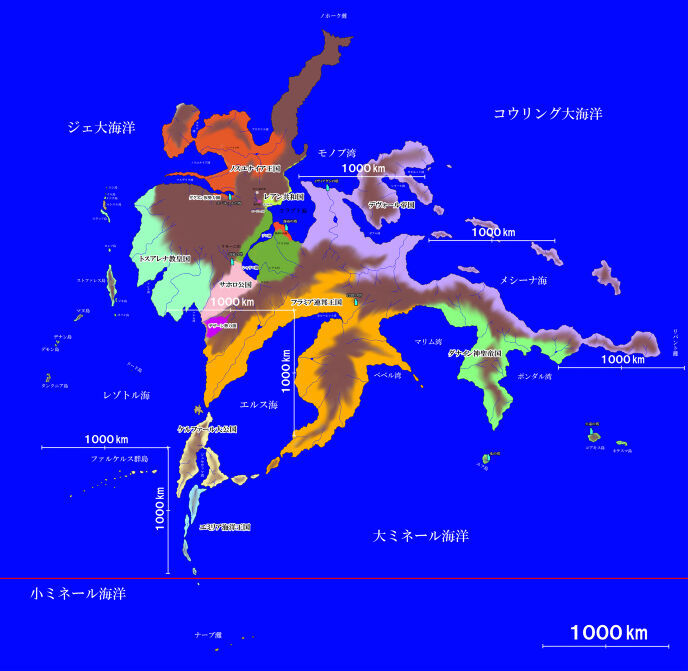

「確かにこの現象は不気味だけど、船長のいう通りだよキール。ここはレゾトル海だ。ナーブ灘とは3000km以上離れてる」

「そ、そうですとも公爵。ここにそんな怪物なんているわけがない!」

そういう船長の顔は明らかに怖れを感じさせる表情で、シャアルはゴクリと唾を飲み込みました。

「今の状況が似てるって言っただけだ」

そう言ったキールには妙な余裕があって首をちょっとかしげただけでした。

不自然に落ち着かない船長を見てシャアルはきっと船長はナーブリオンの噂を色々知っているに違いない。そうでなければこんなに恐れるわけがないと思い、四方の海をぐるっと見回しました。まだ波は穏やかで何かが襲ってくるような気配はないように思えました。

ナーブ灘というのは海龍ナーブリオンからつけられた海域名で、海の難所として有名なそこは滅多なことで人が近寄らない海域で有名でした。

ここで遭難した船は数多く、遭難から辛くも生き残った船乗りたちの一部は巨大な海龍を見たと言い、その恐怖から海に出られなくなった者もいました。

そんな人々の体験談から伝説のように語り継がれてきたのが、ナーブリオンは船を食う怪物で、しかも船を捕獲するために魔法を使って海流を操ると言う話でした。

現在ある状況も魔法であるとするととてつもなく大規模で、船がある場所へ吸い込まれてゆくような感じがぞっとさせます。

「キール。君の話を聞いた限りじゃ、風が吹き始めて間もなくして船が飲み込まれたんだろう?」

「ああ」

「だったらこの船も・・・」

シャアルの言葉を聞いた船長は慌てて船腹に走りました。

「救命艇がまだいくつかある!逃げましょう!風がなくてもサーリングエンジンがあるから問題ない!波も穏やかだしここからならまだ岸までそう遠くない距離だ!侯爵準備をしてきます・・・・」

船長が言い終えるのも待たずに救命艇の準備をしに行ってしまうと。

「ひとまず逃げようキール。もしナーブリオンじゃないとしてもこのままじゃ・・・」

さすがに焦り始めたシャアルがそう提案しましたが、キールの返事は意外なものでした。

「さっきも言ったろ?お前は逃げろ。俺は残る」

「正気か?君が言ったんだぞ?ナーブリオンが出現した時と同じ状況だって」

キールは眉間作っていたしわを消すとシャアルを振り返ってにっと笑いました。

「ああ。でもあくまでも推測だよ。現象がそれを物語っているんだが・・・・。俺はあの時の光景が今でも頭から離れないんだ。まったくあの化け物ときた日にゃあ」

「キール・・・いったい何を・・・」

「なあシャアル」

「?」

「もしもこの現象がナーブリオンによるものだったとしたら、レゾトル海は大変なことになる。よな?」

キールの言った事にシャアルは戦慄しました。この航路はサホロ公国とフラミア連邦王国やケルファール大公国を結ぶ要となっています。そんな怪物がこの航路に現れたら商用の航海路が断たれることになり、大きな被害が続出することになるでしょう。経済的損害も計り知れません。

「だからって・・・君が残って何にができるって言うんだ?」

「見極める」

「見極める?いったい何を・・・もしナーブリオンなら間違いなく死ぬぞ?!」

「ああ、わかってるさ。へへへ」

そういったキールの表情はおかしなことにとても穏やかで、笑顔さえ浮かべています。シャアルはキールという男がわからなくなりました。

彼が先ほど言った事がもしもすべて真実ならば、これから襲ってくるであろうそれは船をまるごと飲み込むほどの巨大な怪物で、ここに残れば確実に死をもたらすでしょう。彼自身その事をよくわかっているのに残ると言い、だのにキールの表情はあまりにも危機感がありませんでした。

そしてその表情を見たシャアルは思いました。

この男はきっとこういった未知の事態に何度も遭遇してきたんだ。だから落ち着いていられる。そして数々の苦難を乗り越えてきた。文字通り冒険をしてきたのだ、と。

そして、その思いがシャアルに危険な決断をさせたのです。

しばらく海を見つめるキールの横顔を見ていると、救命艇の準備を終えた船長がやってきて言いました。

「公爵様!準備が出来ました!行きましょう!」

シャアルが船長を振り向き、そして残ると言ったキールを振り返ります。

「行けよ」とキール。

瞬間、シャアルは迷いましたが。

「いや!僕も残る!」

「はぁ?」

「公爵!何を言っているんです!」

「船長。救命艇はまだあるんだろう?」

「え、ええ・・・ありますがしかし!」

「僕はあとから行く」

「そんな馬鹿な!何を言っているのかご自分で分かっているのですか?!」

「わかってるさ。僕はキールとここに残って、この男がホラ吹きか命知らずなのか、それとも気が狂ってるのか、それを見極める」

それを聞いたキールは呆れた顔に驚きを含ませてシャアルを見、船長はヒステリックに叫びました。

「危険が迫っているんですよ!?」

「船長。あなたは言ったじゃないか。ここにナーブリオンなどいないって」

「そ・・・それは・・・しかし・・・」

海の伝説を恐れる船乗りは多く、シャアルが船長に言ったことは揚げ足取りと言われればそれまででしたが危険を回避する船乗りの直感はたとえハズレたとしても責められるものではありません。事実、舵の壊れた船からの退去を決心した船長は正しいのです。間違っているのはキールの方であることは明らかでした。

「行ってくれ船長。僕はあとから行く。この男と」

シャアルはそう言ってポケットから出した手帳のページを破くとサラサラと何かを書いて船長に手渡しました。

「これは君と乗組員の免責を証明するものだ。僕の署名もある」

「公爵・・・」

「さあ行ってくれ。僕は必ずこの男と帰るよ。ケルファールに」

船長はしばらく苦悩の表情で迷いましたが、ここに残る愚かさと乗組員の保護を天秤にかけたのか何も言わずただシャアルに深々と頭を下げると「救助の船をすぐに向かわせます!」そう言って踵を返して行ってしまいました。暫くするとサーリングエンジンの音を響かせながら救命艇が遠ざかって行くのが見えました。

「何を考えてる?」

キールは呆れた感じでシャアルに言いました。

「それは僕の言葉だよキール。君こそいったい何を考えてるんだ?」

それはシャアルの直感でした。危険があるかもしれないのに残るということはきっとこの男には生き抜けるという確信があるのだろう、と。目的地であるサホロ公国を目の前にしているというのにそれを顧(かえり)みない理由にシャアルは若者らしく興味を抱いたのです。

キールはフウっと息を吐いて暫く黙っていましたが、やがて思い出すような口調で話し始めました。

「お前みたいな命知らずの無鉄砲は嫌いじゃないが、・・・・まあいい。生きて帰れたら土産にするんだな」

キールはさみし気な表情で話をし始めました。

「ナーブ灘で飲まれた船には俺の仲間が一人乗ってた」

「え?」

「・・・発掘屋の駆け出しで、弟子にしてくれと俺にしつこく言ってきた男でな・・・。名前はルード=タルテック。10年前当時、お前と同じぐらいの歳だった。若くて馬鹿で向こう見ずで、本気で発掘屋になりたいと思ってる単細胞だったよ」

キールはそこで初めて苦悩するような表情を浮かべたのです。

シャアルはキールの表情や言葉で真っ先に思い浮かんだ言葉を口にしました。

「仇討ちでもする気なのか?」

「・・・仇討ちか・・・。ふん。さっき俺が保険を掛けたと言った知り合いが俺を約束通りに救助に来てくれたが、俺はそいつの船に乗って、奴のいる海域を出たにもかかわらず港に着くまで正直生きた心地がしなかった」

それはそうだ。同じように飲み込まれかねないのだから。シャアルはそう思いキールの話の続きを待ちます。

「大地に足を下ろした時に心の底からホッとしたよ」

こんな冒険慣れしている男でも恐怖することがある。海はそういうところなのだ。

「ホッとすると同時に腹が立った。怒りも感じた」

「怪物に腹を立てても・・・」

「いや。そうじゃない」

「え?」

「自分の馬鹿さ加減に、だ」

「・・・」

「どうして俺はあんな依頼を受けちまったのか・・・何を焦ってたのか・・・」

キールの話は続きます。

「ルードは天涯孤独の身で親もなけりゃ子もなかった・・・。そして俺のことをオヤジと言って慕ってくれた」

「・・・・」

「この通りの見た目だからオヤジって感じでもなかったが、おれはそいつのことが息子のように思えてな。一丁前の発掘屋にしてやりたかった。・・・どんなに後悔してみてもあの状況ならルードは死んでるし、万が一にも生き返ったりはしない。俺はこれまでずっと落とし前を着けたいと思っていた。だができずにいた」

いったん言葉を切ってから躊躇い気味にキールは話始めます。

「怖かった。だから忘れようとしてた。だから俺は自分を胡麻化すために・・・・」

そういうことかとシャアルは思い、ふと在り来りな言葉を口にします。

「キール。君の気持ちはわかるけど・・・」

するとキールは突然腹を立てたようにダンっと壁を拳で叩いてシャアルを睨みつけました。

「俺の気持ちがわかる?知った風なことを言うな小僧!」

キールの目からは冒険談を話していた時の優しげな雰囲気は消え去り、怒りとも悲しみとも、憎悪ともとれる色が浮かんでいました。

「もしも死んじまったら言えなくなるから教えといてやる。だがこれを他言したらお前を殺す」

突然の穏やかならざる言葉にシャアルは身を固くしました。その凄みはとても言葉で説明できないほどシャアルを慄かせたのです。

「じゃ・・・じゃあ」シャアルは精一杯の虚勢を張って言い返しました。「じゃあ話すなよ。そんな話は聞きたくない」

「いいやダメだ。聞いてもらう」

「そんな無茶苦茶な・・・」

ビクつきながらも呆れた表情ノシャアルを見て、キールはフッと口元に笑いを浮かべました。

「変な奴だなお前は。貴族のくせに」

言葉を返せないシャアルは表情もなく黙ったままキールを見つめました。

「俺がサホロに行く理由はな、俺の血筋の子供がいるかもしれないという情報を掴んだからさ。そいつを確認するために行くんだ」

「え?」

思っても見なかった言葉が出たことにシャアルは驚きました。

「それじゃ・・・その人を迎えに?」

「違う」

キールはきっぱりとした口調で言いました。

「もしも俺の血筋なら生死を確認して、死んでいるなら墓参りでもしようと思ってる、だがそいつが生きていたり結婚でもして子供がいたら・・・」

キールは言葉を切ってしばらく海を見つめ、そして。

「全員殺す」

シャアルはその言葉に驚き、そして憤りを感じました。

「なんだって?馬鹿な!何を言ってるんだ!?・・・殺・・・す?血が繋がっている人だけでなくその家族まで?!どうかしてるのか?!」

「そうさ。俺はイカれてる。そういう人生を生きてきたんだ。・・・だから、せめてルードは普通に面倒を見てやりたかった。・・・生きながらえて欲しいと思った奴を怪物に殺され、生きていて欲しくないと思った自分の血族を殺さなきゃならん。・・・それでもお前は言えるのか?俺の気持ちがわかると?」

シャアルはキールの言葉に狂気を感じる事しかできませんでした。

息子のように思っていた他人を怪物に殺されたことに対して落とし前をつけるという、仁者とも取れる言動をしたかと思えば、親類縁者をその子までも殺すなどと人として狂っているとしか思えないことを言い出す目の前の男に言えるのは、狂人の気持ちなどわからないという事だけでした。

「キール。君に何があったのかは知らないが、やっぱり僕はそんなことは許せない。幸せに暮らしている家族をみんな殺すなんて・・・」

「勝手にしろ。お前にはわからない。わかるわけがないんだ」

その時でした。

「話はここまでのようだな。俺の予感が当たっちまった」

シャアルはキールの見据える方向を見て目を見開きました。

キールが言った通りでした。海が大きく盛り上がって、まるで山のようにせり上がりながらこちらに迫ってきたのです。

「嘘だ・・・こんなのは・・・」

ありえない。

シャアルは歯の根が合わないという状況が本当にあるのだとくだらないことを一瞬考え、それでもなお目の前の事実が信じられずにいました。山のように大きな物体が生き物で、それが今まさに自分を飲み込もうとしているのを。

「どうやら神様の野郎は俺に落とし前を着けさせたいらしい。思し召しってやつか・・・」

キールは平然と言うと胸のポケットから札を取り出しました。

それはいつも彼が使っている大きさより少し大きめの札で、書かれている魔法陣はシャアルが見たこともないものでした。

戦うつもりなのか?!この男は怯(おそ)れないのか?怖くないのか?シャアルは札を取り出したキールを見てそう思いました。

「そんなものいったい何の役に・・・」

しかしキールの放った次の言葉にシャアルはもっと驚いたのです。

「シャアル!よーく見ておけ!炎を操る魔法使いなら黒魔法の恐ろしさは身をもって体験しておいて損はない!!」

「な?!・・・く、黒魔法だって?!」

驚くシャアルの目の前で盛り上がった海面は波しぶきとともに左右に割れ、津波のように開かれた真っ黒な何か、・・・それは怪物の口の中だったのですが、あまりの大きさにシャアルはバカみたいに口を開けて見ているしかできませんでした。

ブツブツと魔法詠唱をしていたキールは最後にこうつぶやきました。

「ルード・・・。こいつはお前を飲み込んだ奴じゃないかもしれんがすまん。これで赦してくれよな」

札から直径数メートルの赤黒い魔法陣がブワッと浮かび上がると、どんどん元素を吸い込んで光り輝きあっという間に大きく成長し、それとともに高周波音がキーンと鼓膜を震わせます。高周波音が突然フッと消えるとボボボボボボという音と共に魔法陣から黒い蛇のような渦巻きが数本現れ、膨れ上がりながら迫り来る怪物に向かって行くのが見えました。

黒い渦巻きは真っ赤な炎を纏い、その炎から魔法陣を発生させました。

「魔法で生まれたモノが魔法陣を!?・・・」

唖然としたシャアルがそれを見ているうちに、出現した魔法陣は光り輝くと同時にものすごい速度でドス黒い尾を引いて大きく開かれた怪物の口の中に次々と突き刺さって行きます。

”あれは風撃仭か”

シャアルは咄嗟にそう思いました。

しかし赤魔法の風撃仭と違ってそのどれもがねっとりと粘り気のある黒色の中に赤や黄色の光を帯びるその様子は見るからに禍々しく、明らかに赤魔法とは違いました。

黒魔法が発生する骨を震わすような波動が背筋を寒くさせます。

「なんなんだこれは・・・・風の魔法なのに・・・火焔が・・・・」

思わぬ衝撃に驚いたように体を反転させた怪物は沖の方へと身を躍り上がらせました。しかしキールの放った魔法は容赦しません。

まるでピラニアが獲物を食い散らかす様に、黒い尾を引いたそれは巨大な怪物の体を突き破るとまた引き返して突き刺さり、その体を引き裂くというのを繰り返していました。怪物の体に空いた穴からは夥(おびただ)しい体液や血が吹き出しています。

ナーブリオンにしてみれば予想もしていなかった反撃とその痛みから逃れようとのたうちまわって、その余波で大きなうねりが起こりました。

嵐に翻弄される船に必死の思いで船にしがみつくシャアル。キールも同じようにロープにつかまって怪物の様子を見つめています。

「黒魔法を使うなんて!君はそれが犯罪だとわかっているのか?!」

「ここは海の上だ。どこの国の法で裁くってんだ?」

キールは至極当然のように言っただけでした。

「この魔法陣を書くのに半年かかった!」

「なんだって?半年?」

「ああ。俺はシャイア族とは違うからな」

それを聞いたシャアルは唖然としました。

「書いただって?・・・黒魔法書式を失敗したら・・・」

「場合によっては魔法に食われる」

「そうだ・・・。僕が知ってるのは魔法力が暴走して純粋な魔法力が強制昇華・・・つまり・・・」

「下手すりゃ魔法爆発を引き起こす」

シャアルは口調を荒らげました。

「それを知ってて・・・何考えてるんだ!君がこれをどこで書いたかは知らないが、もしも街中で書いていたら多くの人々を巻き込むところだったんだんだぞ!?」

憤るシャアルにキールはフンと鼻で笑って言い返します。

「そうだな。もしそうなっていたら悪い事をしたと思うが、ルードが死んだあと俺はそうして自分を胡麻化すことでしか正気を保てなかった」

なんという身勝手な。

「君は狂ってる!!」

「何とでも言え!とにかく俺はこいつを完成させた。目の前にある事実が全てだ。大満足だぜ!」

キールが指差した方向をシャアルが見るとナーブリオンが最期の時を迎えようとしていました。

真っ青で長い蛇のような胴体から生える大きな白いヒレは美しい羽衣を思わせ、不釣合に大きな頭にある口には氷山のような大きさの禍々しい牙がギラギラっと光っていました。

そして黒魔法が現出させた黒い蛇たちは己の持つ魔法力と引き換えにナーブリオンの体を突き破るたびに怪物の体そのものを元素に変換させ、文字通りに怪物の体を食い荒らし、消し去ろうとしていたのです。

「・・・」

シャアルは信じられない気持ちでした。

船をも飲み込んでしまうような巨大な怪物が、小さな札に書いた魔法陣から現出させた力で斃(たお)されようとしているのです。黒魔法の恐ろしさは確かに体験せねばわからないと思わざるを得ませんでした。

「やつを倒してもルードが生き返るわけじゃあない・・・」

シャアルはハッとしてキールを見ます。

「それにあれが一匹だけって保証はどこにもないが・・・。なんにせよ、運命の導きに感謝すべきなんだろうな」

私情で黒魔法を使うなんてなんと身勝手な男だ。この男は危険だ。危険すぎる。そう考えたもののシャアルはキールに対して自分がどう対処したら良いのか思い悩みました。

確かにナーブリオンがこの海域に居座り続け、被害が続出したならばケルファール大公国は海洋国家としての威信をかけて倒さねばならなかったでしょう。いやレゾトル海沿岸にある国々が協力しなければとても倒せなかったと確信出来ました。

通常の赤魔法ではあの化物を斃せないのは明白です。ならば結局、国家主導の下(もと)で黒魔法を用いていたであろう事は想像に難くありません。

結果としては理由はどうあれキールが目の前の海の危険を拭い去ったというのが事実です。がしかし、黒魔法というモノは”何のために使ったのか”ではなく”誰が使ったのか”が重要視されるのです。

そう考えればキールをケルファールに入国させることはできないというのが法的に正しい判断でした。

それでもシャアルという若者は純粋に魔法使いとして黒魔法というものに”力”を感じていたのでした。それは危険な憧れでした。

「じゃあな坊や!やっぱりサホロへは自分で行くことにするよ!」

「え!?」

今までいたところにいない声の主を探してその方を見ると、いつの間にか海に降ろした艀に乗り込んだキールが手を振っていました。

「まて!!」

「いやだね!」

キールはそう言うやいなや「キール!!待・・・」救命艇の尻に貼り付けた魔法陣から水を噴出させ、ものすごい勢いで岸の方向に行ってしまうのをシャアルはただ呆然と見送るしかできませんでした。

■

「それからしばらくして船長がフラミア連邦王国の港から船を調達して迎えに来てくれたので僕は帰ることが出来たんです」

視線を落とし、暫く黙って頭の中でシャアルの話を整理したツェーデルは一度瞬きをしてからシャアルを見て言いました。

「貴国ではその男を監視する程度で済ませているのですね?」

「ええ」

「また黒魔法を使うかもしれないのに?」

「実は・・・」シャアルは視線を少し泳がせます。「いまお話したことがあってから1年あまりキールは行方がわからなくなっていたんです」

ツェーデルは眉をぴくりとさせます。

「キールが身を寄せているバックルー氏に問い合せても解雇したの一点張りで、それが果たして本当かどうかもわからなかったのですが、・・・つい最近いつの間にかケルファールに帰っていた事が判明しました」

「ではどんな対処を?

「それが、色々あって彼を捕縛できないのです」

俯くシャアル。

「先ほど言ったように、いつの間にか姿を消してはまた現れるという繰り返しで監視しきれていません。でも発掘屋を監視するという行為自体が初めてのことでしたから、監視を続けるうちにそれが発掘屋の行動類型であることを確認出来て、彼の行動だけが特別ではないたという事だけはわかりました」

「つまり発掘屋としては、ごく普通であったと?」

「そうです」

「我が国であれば逮捕拘留、よくても国外追放は免れないのに、貴国は随分寛容なのですね」

「そう嫌味を言わないでください。こうして話している事を真実として受け止めていただけることには感謝しますが、僕が黒魔法を使用したのを見たのが国外で、しかも目撃者は僕だけだったというのが原因です。それに加えて相手がそこにいないはずの、しかも伝説の化け物であるナーブリオンです。船長が戻った時には肉片一つ残さず消え去っていて・・・しかもそれを為したのが札使いと来ては・・・。始めは僕のでっち上げだといわれる始末で本当のことを言ってもなかなか信じてもらえなかったんです。だから、まあ、何と言ったらいいのか・・・」

確かに俄(にわか)に信じるのは無理がある状況ではある。容疑の域も出ない、断罪するには決め手に欠ける。ツェーデルはそう考えながら暫くシャアルの顔を見ていましたが、軽く鼻から息を吐いてから言いました。

「その男、キールですか。わが国では危険人物として入国禁止措置をとります。似顔絵などはありませんか?」

シャアルは首を振ります。

「わかりました。情報があなたからということはいずれわかってしまうでしょうが暫くは口外無用に願います。よろしいですね?」

「はい」

「それで・・・」ツェーデルはカップを手にとって唇を湿らせます。受け皿とカップがカチリと音を立てました。「あなたが禁書を盗み見たのはキールが行方不明だった期間に?」

「そうです」

「キールが使った黒魔法については?」

「調べました。旋風系火焔魔法という多属性複合魔法で対象の強制元素分解および昇華を目的とした・・・」

「説明は結構」

賢者であればそのあたりの知識は持っていて当然です。シャアルは口を閉じました。

ツェーデルはシャアルがキールの使った黒魔法を調査する過程で内爆系黒魔法を知るに至ったのだろうと推測しました。そうだとするならやはりキールという男が、彼に黒魔法を見せ、さらに私怨でそれを使ったという無責任さには憤りを禁じえませんでした。

禁書を正式にではないにしろ一般人より接する機会が遥かに大きいであろうシャアルに、危うい影響を与えたのは三賢者である彼女にとって許せることではありません。しかしそう思っているツェーデルでさえ、札使いのキールという男は気になる存在だったのです。

「通常魔法陣は魔法使いの精神力で現出させ、その魔法陣そのものが魔法を発動させるので威力は使用者の魔法力に依存します。でも彼のは少し違うようですね・・・」

「はい。魔法陣を紙に描くと少なからず乱れが生じて、思うような結果を出せないのは知っての通りだと思いますが、僕が見た彼の描いた魔法陣は全く・・・一分の乱れもないまるで芸術作品のようでした」

芸術作品。

シャアルのその言葉でツェーデルは直感的に思いました。

飾り文字。

実際、通常の魔法使いが現出させる魔法陣に浮かび上がる文字は飾り文字だったので、これは誰もが思うことです。

その飾り文字が物理的に見ることができるのは宗教関連の書物などです。

美しい飾り文字を書けるという事は大変高い技能を持った者だと広く認識されていました。トスアレナ教皇国が崇めるアドラミス教の経典である「神記」をはじめとして経典と名のつくものは全てこの文字で書かれたものです。

まるで印刷したように全く同じ文字を書く、いや描くといっても良い技術者は宗教関係者たちの間では重宝される存在でした。

ならば印刷でいいじゃないか、とは誰もが思うところでしたが実は紙上の魔法陣は人の手によって書かなければ魔法が現出しないのです。

これはハッキリと説明できない現象で、印刷技術が普及し始めた1000年ほど前に印刷した飾り文字にいくら魔法力を与えても何も起こらないことから判明したことでした。現在でもこれに明確な答えを与えた者はいません。

文字に宿る力というのは書いた人間の影響を受けます。つまり書けるだけではなく、文字になんらかの力を与えることが出来る能力が飾り文字職人の技能の正体なのです。

「芸術作品・・・。もしもそれが本当なら、その魔法陣から生まれる魔法はかなりの力を持ったものなのでしょう」

キールがもしもそのような技術の持ち主であるなら、もしかすると宗教施設で働いていたこともあったのかもしれない、しかもハーフであるなら純潔セノン族と繋がりがあった可能性もあります。

ツェーデルはハッとしました。

その挙動が比較的にしてもあまりにも大きかったのでシャアルは思わず、「どうかされましたか?」と聞いてしまったほどです。

「いえ」

平静を装いながらツェーデルは小さな胸騒ぎを覚えました。

札を使う黒魔法使い。

いないはずの海域に突如現れたナーブリオン。

これらの話が自分の耳に入ってきたのは偶然なのか。

黒魔法を使うとは言え、たかが発掘屋ごときがどうしてこんなに気になるのか。

すべての出来事には必ず理由がある。彼女はそういうふうに物事を考える人物でした。自分ともノスユナイア王国とも今まで全く関係のなかったそれらの事柄がどうして気になるのか、そして胸騒ぎを覚えさせるのかは現時点では賢者の彼女であってもわかりません。

そう思うに至って、目の前の若者が人知の及ばぬ何かが寄越した伝達者のように思えましたが、それとてそれが何の意味を持つのか想像することも出来ませんでした。

だから彼女は自分に言い聞かせるようにこう言ったのです。

「あなたから聴いたキールにまつわるお話は他言しないことをお約束します。あなたもあまり他言しない方が良いでしょう」

人知を超えた何か。それは運命、奇跡、神の御技。なんとでも言えましたが、結局人にはすべて終えた後になってからでなければ理解できないことなのだとツェーデルは常常思っていました。

「それから・・・、件のあなたに対する通達も遅からず評議会から届くことになるでしょう。今のうちに身支度を整えておいてください」

「・・・わかりました」

◆◇◆◇◆ 絆 ◆◇◆◇◆

ツェーデルとの話が終えたシャアルは、その足でまっすぐカルのところへ向かいました。

ベッドの上のカルは打ち明けられた話をすべて聞いてから未だ痺れる右手をさすりながら言いました。

「一定期間の国外追放か・・・。それは致し方ないにしても、君が黒魔法を使えるとは驚きだ・・・」

「失望した?」

「失望?なぜそう思う?」

「隠し事をしていた」

カルは口元に笑みを浮かべました。

「いや・・・。君との絆はかえって強くなるだろうな」

「どうして?」

「私は今回の事は父上には報告しないつもりだ。恥だとかそういうのではなくて、アレスのためにね。シャアルだってそのつもりなんだろう?」

「・・・」

シャアルは無言で頷き同意を示しました。

「それなら同じ穴の狢(ムジナ)さ。お互い秘密を共有するんだ。いつかこのことが笑いながら話せる時が来るそれまでね」

「すまない」

「謝るなよ。誰だって隠し事の一つや二つ持ってる。それを暴こうなんて下衆の極みだよ。親友なら尚更な」

シャアルはうっすらと口元に笑を浮かばせ、カルを見ました。寛容な友人に感謝の気持ちさえ抱きました。

「近いうちにここから退去を通達されるんだが、ツェーデル院長は海上での待機は問題ないと言っていたから・・・マルデリワ港で君たちを待つことにするよ。僕だけ帰ったら勘ぐられるかもしれないし・・・」

「君のそういうしたたかなところ、嫌いじゃないよ」

決まり悪そうに笑うシャアル。

「ところでその右腕はどう?見たところ綺麗に繋がってるけど」

「ああ。エノレイル先生はすごいな。千切れた腕をこれほどに復元するなんてまさに名医だよ。だけど・・・」

カルはシャアルに拳を作ろうと見せます。

「うん・・・ん!・・・まだここまでしか動かない」

拳を作ろうと力を入れるとやっと親指と人差し指が触れるほどになりました。

「どれぐらいかかるかはわからないけど、これが日常生活に差し支えないほど動くようになるまでは帰れそうもない」

「仕方ないな・・・。なにか僕にできることは?」

カルは少しだけ考えてからニヤリとしました。

「そうだな・・・。今時間があるんだ。というか退屈でね。だから聞かせてくれないか?例の美人近衛との成り行きを」

シャアルはやっぱり話さなければならないのかと額に手を当て、カルはそれを見て面白そうに笑いました。

■

同じ日の午後。

王国評議会では同席していたアレスが思わぬ提案をしたことに評議員の面々が驚きをあらわにしていました。

「ニンフォル河に新たに橋を建設したいと仰るのですか?」

「うん」

財務大臣のバターレに毅然とした表情でアレスは頷きました。

「しかし既に橋を渡すのに適した箇所は橋がかかっておりますし・・・」

「だったら改築でも架けなおしでもいいんだ。僕が調べたら今架かっている橋はどれも200年以上経ってるものばかりだった。老朽化も考えれば架けなおしても構わないんじゃなかって」

「う~む・・・」

一同が何も言えない中、カーヌが口を開きました。昨日突然書庫にやってきたアレスが何も言わずに色々調べていったのを知っていたからです。

「陛下。どうして橋を架けたいとお考えになったのです?」

アレスは隣にいたエデリカをちらっと見てから言いました。

「他国との繋がりを象徴するモノを作りたいと思ったんだ」

カーヌ=アーは微笑んで頷きました。

「なるほど。架け橋ということですね」

「っていうか・・・絆。橋は絆の象徴なんだ。銅像とか石碑とか色々考えたんだけど、どうせやるなら大きなものがいいと思って」

すると今度はジェフトが。

「すばらしい!歓迎すべきことだと私は思いますぞ。これは国王陛下の記念すべき最初の建築物となる。この事実をもって国民たちは陛下への恭順を再確認することにもなるでしょう。そうではないか?バターレ大臣」

「私も賛成です」

「エノレイル殿もか、気が合いますな」

満面の笑顔のジェフトにローデンは同じく笑顔で応えます。

「私は後見人としてこの計画は実行に移すべきだと思います」

後見人という立場に消極的だったローデンにしては強気な発言だと誰もが思いました。彼からすればこのアレスの意見はアレス自身が立ち直りだけでなく成長するための重要な足がかりになると考えたからでしたが、当然医者としての思いも多分に含まれていたのです。

後見人という立場の人間が賛成したとあれば場の雰囲気は決定に傾いてゆきます。しかしそれでもバターレが難色を示しました。

「私も賛成であることは皆さんと同じですが、いかんせん資金の問題があります。性急な判断はのちのちのことを考えれば・・・つまり慎重にですな・・・」

橋を建設する。

このアレスの思いはどちらかといえば王国のためというより友人に感謝を表したいということだったのでしょうが、それよりも国王が国主として事業の音頭をとる事の方が重要なのだということはそこにいた評議員の一致した考えでした。

なぜならば、即位して何もしないのは国王より周りの力の方が強いからではないかという不安を国民に抱かせることになってしまうからです。

事実、国王と王妃の逝去は未だ暗い影を落としていました。だからこそ王国評議会にしてみれば、新国王による大事業の提案というのは王国統治を磐石にするという意味からまたとない好材料だったのです。

しかし評議会の何人かはこの好材料を両手を挙げて喜べずにいました。その理由はもちろんレアン国境における帝国の動向への懸念でした。

もしも帝国が戦火を開けばそちらに資金を振り向けねばならず、そんな時に建設事業を行っては同盟国であるレアンに与える心証も悪くなるばかりか実際の戦争も危うい結果を招くことになってしまいます。

その一方でもしもここでアレスの思いを挫いてしまえば、国王として成長しようとしている彼の気持ちが萎えてしまうかもしれません。

そこでツェーデルは一考し、次のように言いました。

「まずは元老院議会にこの話を持っていって話を進めてみませんか?いかがでしょう国務院長、貴族院長」

「私はかまいません。陛下のご提案は元老院でもおそらく歓迎されるでしょう」

「左様ですな。次回の会議の折に議題に上げて見ましょう」

アレスは二人の院長の好意的な反応に頬を紅潮させて微笑みました。

ツェーデルはおそらく提案は受け入れられるであろうと予測しました。しかし元老院という政治の専門家集団が、今ある危機を無視してまで事業を即座に実行に移すとは思ってもいませんでした。

理詰めで話を進める事は簡単でも今はアレスの思いを大切にしたい。だがレアン共和国とフスランの国境への配慮も怠るわけには行かない、だから少し時間を稼ごうというのがツェーデルの真意だったのです。

そして次の日の午後。

シャアルはカルやアレスをはじめとした僅かな人に見送られてノスユナイア城をあとにしました。

彼の国外退去処分は表向き帰国準備の名目で為され、黒魔法の件は約束通り公表されずに幕を閉じたのです。

◆◇◆◇◆ 足りない色 ◆◇◆◇◆

シャアルが去ってから3日後。

カーヌが留守の書庫にカルとアレスが静かに本を読んでいました。カルは時折拳を握って自分の手が動くことを確認しています。

「もうそんなに動くようになったんだ。よかったね」

カルが拳をぐっぐと握ったのを見てアレスがニコッとします。

「うん。まだ少し痺れるけどね。エノレイル先生のおかげだな。君にも励まされた。ありがとう」

その時でした。

入口の扉が開かれる音がしたとたん、あの素っ頓狂な声が聞こえたのです。

「殿下!殿下はどこに坐(おわ)しますでしょうや?!」

「ダンツァルド?」

ドアの近くに立っていた近衛兵たちも何事かと身構えましたが、すぐに、ああ、この男かという感じで肩を軽く上下させて元居た位置に控えました。

「ああ殿下そちらに!これは!陛下もいらっしゃられたのですね!ああ陛下!大変に申し訳ありません!」

泳ぐような感じでカルとアレスのもとに駆け寄るダンツァルド。

「ダンツァルド。少し落ち着け。どうしたって言うんだ?」

カルの声を聞くと、ダンツァルドは情けない顔で肩をがっくりと落として言ったのです。

「このダンツァルド、一生の不覚、なんという屈辱、なんという不手際・・・。どうか愚か者とお蔑(さげす)みください」

アレスとカルは顔を見合わせて一体何事かと顔をしかめ、首をかしげました。

すると伏せていた顔をガバっと上げるやまるで嘆きの極みといった表情を見せます

「色が!・・・色がないのです!」

「色?絵の具のことか?」

「そうです!まさしくそれです!ああ!」

「一体何の色が足りないんだ?」

「よくぞお聞きくださいました!・・・陛下!」

突然滑るようにアレスの前に跪き、ダンツァルドは悲しげな顔で「陛下のそのお美しく高貴な御髪(おぐし)の色でございます!」と言ったかと思うと、アレスの髪の色を見て表情をうっとりとさせたのです。破滅的な喜怒哀楽にアレスが目をパチクリさせました。「髪?」

アレスは自分のこめかみあたりの髪をつまんで思わず笑顔を零します。

確かにアレスの髪の色は不思議な色でした。見た目は金髪なのに光のあたり方では薄い黄色の混じった銀にも見えます。

するとダンツァルドはまたガバッと立ち上がるとクルリと体を回転させながらまくし立てるように次のように言いました。

「ああ・・・忘れもいたしません!陛下の御髪のお色はインタベルヌの樹液とアイドガーブルの鱗粉をラベラの油で混ぜ合わせた煌くような淡く繊細で透き通る色!間違いございません!」

そしてまたクルッとカルたちに向き直ると。

「その時わたくしは筆を止め数秒・・・いえ!数十秒岩のように動けなくなったのです!頭の中ですべての記憶を巡りそして必要な材料に行き当たった瞬間このダンツァルド・・・絶望しました・・・。このままでは作品の完成は叶いません!・・・・なんという口惜しさ!なんという情けなさ!」

何を言っているのかよくわからなかったため、ただただ目を丸くしたアレスでしたが、カルはいつものことだと慣れた様子で言いました。

「この国の画材屋では手に入らないのか?」

ダンツァルドはすっくと立ちあがると片手を胸に当て、もう片方の腕を左から右にぐるっと動かし、さらに体も回転させます。

「もちろん探しました!駆けずり回りました!しかし、どこにもないのです!・・・ですが驚くには及びません。その材料は非常に貴重なものなのですから、ジェミン族とてそう簡単に手に入れられるものでは、なーいのですから!」

息を弾ませ握った両手を顔の前で震わせるダンツァルドはなぜか自慢げな口調でした。うんうんと頷きながらカルは冷静に言いました。

「わかったよダンツァルド。それでその材料はどこで手に入るんだ?知ってるんだろ?」

「もちろんですとも殿下!」

ダンツァルドは指をピッと立てて遠くを見るような素振りで言いました。

「インタベヌルの樹木はユフ島!その木に咲く花を唯一の糧とするアイドガーブルはもちろんそこにしか生息しておりません!そして油を搾るラベラの実はネテスマ島!しかし非常に危険な場所にしか花をつけない希少種!これは有能な発掘屋に依頼するよりありません!」

「インタベルヌの木、アイドガーブルの鱗粉・・・ラベラの蜜・・・。どれも東方の島でしか手に入らないってわけか・・・」

「まさにそうなのです殿下!わたくしの嘆きがいかほどのものかお分かりいただけますでしょうや?」

カルは深く息を吸って長く鼻から吐き出し、しばしの黙考の後に「仕方ないな・・・」そう言って痺れる指を折って拳をグっと握り締めました。力は入れられないもののきちんと拳を形作ることができます。

「アレス。お別れだ」

「え・・・」

カルの突然の言葉にアレスは表情を失いました。

そしてその更に三日後、近衛隊を含む総勢三百名の一行がマルデリワ湾の最奥に位置するマルデリワ港に到着。その中にはカル、ミニを含めた弔問団、そしてアレスにエデリカ、ローデンやモルド大佐もいました。

港には停泊する海王号が静かに出発の時を待っている雄々しい姿がありました。

「あれが海王!!?」

アレスが大きな声でそう言うとカルが微笑んで頷きます。

「わー!もっと近くに行こうよエデリカ!」

「アレ・・・へ、陛下!まってください!」

カルと一緒に海王号を近くで見ようと歩くアレスの後ろで「子供ねぇ。船ぐらいで」ミニが腕組みしてため息をつきました。それを聞いてエデリカはちょっと不機嫌そうにします。

「姫。カル殿下に聞こえますよ?」

ちらっと横目でエデリカを見たミニはまたため息をつきます。

「結局」

「?」

「・・・ミラ。あなたちょっと変よ」

「え?」

「結界の間ではわたしのことを名前で呼んだくせにあれから”姫”としか呼んでくれないじゃない」

「それは・・・その・・・でも姫でいいって・・・」

ビシッと人差し指でエデリカを突き刺すようにするミニ。

「私は友人からは名前で呼ばれたいのよっ」

「だって・・・」

「だって?」

「身分が違いすぎます」

ミニは目玉をキョロっと上に向けて肩を落とします。

「またそれ?・・・じゃあ早くあの小さな王様と結婚なさいな。そうすれば問題ないじゃない」

「え!?」

突然ミニに核心を突かれてエデリカはビクッとして顔を赤くします。

「私はそんな・・・」

口ごもるエデリカを見て腰に手をあてたミニは鼻息を吹き出し、エデリカに背を向けてサリを振り返ります。

「ねぇサリ。こういう子はなんていったっけ?」

「は?」

「ほら・・よく言うじゃない。えーとカメムシじゃなくて・・・カマキリじゃなくてカリントじゃなくて」

「・・・カマトトですか?」

「そうそれよ!またの名を天然!」

「姫。それはちょっと違います」

知ってたくせにという顔のサリ。

「とにかく他の者たちはどうか知らないけど私の目は誤魔化せないってこと。あなたが陛下のお側にいるのも、侍女になったのも、学友だからなんて理由はウソ。そして状況を見れば明らかだわ。・・・あと何年かすればあなたたちは間違いなく結婚するの。だのにたった何年かの差で私を名前で呼べないなんて理解に苦しむわ。お願いだから私これ以上を苦しませないで」

なんとも滅茶苦茶な言い様でしたが、ミニが言うとなんとなく筋が通って聞こえるから不思議です。

「もう行っちゃいましたよ」

「え?!あ・・・あの子ったら、わ、わたしに独り言を言わせたわね!」

もうひと言付け加えようとしていたミニの視界にエデリカは既になく、サリはアレスの横に立って海王号を見ているエデリカを見て言いました。

「姫。きっとエデリカさんは照れているだけなんですよ。それに姫は断言なさいましたけど、エデリカさんが陛下とご結婚するなんて普通なら考えられませんよ」

サリの言いたかったのは身分の差です。

王族と平民が結婚など普通ならありえないことです。でもそれはミニもわかっていました。それでもミニはそういう結婚があったって良いではないかと思っていました。そしてそれは自分自身の身にも置き換えられることだったので尚更思いは強かったのでしょう。

「さ、私たちも行きましょう」

サリに促されてエデリカたちのいるところまで行くとアレスが突然大声で叫びました。

「シャアルー!!」

海王号は大きな船で、甲板にはたくさんの船員たちが作業をしていてしかも服装はほとんど一緒です。断崖の上から見下ろす状態で誰が誰という判別はつきにくかったのですが、アレスはいとも簡単にシャアルを見つけたのです。

「シャアル?どこに?」

「ほら真ん中のマストの右側!」

そう言われてもマストの周りにもたくさんの人がいてしかも同じような格好で帽子をかぶっている人がほとんどだったので髪型や髪色もわかりません。カルは目を凝らしましたが結局判別できなかったのです。

「サンフェラート公爵様ももの好きね。船員と一緒になって汗だくになるなんて」

「おまえも見えるのか?」

「あら?お兄様はわかりませんの?」

「・・・わからん」

ミニはちょっと面白くなって、アレスに訊きました。

「陛下。公爵様は何色の服を着てます?」

「みんなと同じだよ」

さすがは陛下といった感じでさらに言いました。

「公爵様は今、同じ背格好の船員と話をされてますが、その場所と相手の髪の色は?」

「マストの左側で、金色が混じった黒髪!」

「大正解です!」

あまりの事にミニはギュッと抱きしめたくなる衝動にかられました。その衝動があまりにも強すぎて自分の胸の前で手がワシワシ動いてしまったのです。しかしそれをカルに見咎められます。

「ミニ。それ以上動いたら私の右手が治っているかどうか、お前の頭で試させてもらうぞ」

「!」

カルもエデリカもアレスが言った場所に目を凝らしましたが人が小さすぎて良くわかりません。

「まいったな。私にはさっぱりだ」カルはよく見えるものだなという表情で言いました。

「見間違いじゃないのかい?」

「そんなことないよ。あ!ほらシャアルがこっちに気がついたよ!手を振ってる!」

甲板上から手を振っている人物が有り、やっとのことでそれがシャアルだと気がついたのです。

ミニとアレスの目の良さに感心した一同は停泊している海王号へと足を運びました。

階段を降りて船着場に足を踏み出すと海王号の白を基調とした船体が視界一杯に飛び込んできます。

アレスは思わず走りだすと近衛を含めた従者たちが一緒に走りだし、海王号の乗船口に到着しました。

「カル!」

上を見上げると甲板の手すりから身を乗り出したシャアルがいつもの笑顔を見せて手を振っています。

「シャアル!待たせたな!」

乗船口から中へ入ってゆき、甲板へと出ると。

「すごい、すごーい!」

アレスは目を輝かせて遥か上まで伸びるマストを見上げたり、船首や船尾をキョロキョロと見ては満面に笑顔を浮かべました。

「陛下。ようこそ海王号へ」

「シャアル!こんなに大きいなんてすごいね海王って!」

微笑むシャアル。

「船室にも案内してあげるよ。そこでみんなで食事にしよう。船乗りの料理が口に合えばいいけど」

「大丈夫!僕はなんだって食べるよ!それよりあそこ!あそこに行ってみたい!」

アレスが指差したのはマストの上の方にある見張り台でした。

以前カルやミニがそこからの眺望に思わず息を呑んだ、あの場所でした。エデリカが思わず止めようとしましたが、シャアルも思いは同様だったようです。

「ええ?あそこはちょっと危ないんじゃないかなぁ・・・」

「だめ?」

アレスが残念そうな表情を見せると。

「う~ん・・・。危ない場所っていうのは本当なんだ。うっかり落ちそうになる船乗りもいるぐらいだからね」

「そうなんだ・・・」

するとミニが。

「サンフェラート公爵」

「?」

「危険は回避できると私の近衛が言っていますわ」

「あ・・・」

シャアルはノスユナイア城下町でミニを追いかけた時にサリがプランテの魔法で網のようなクッションで落下したミニを危ういところで助けたことを思い出したのです。

「姫!?」

「そうでしょ?サリ」

「でも・・・」

「ミニ。サリの力は認めるがアレスに万が一のことがあったら困る。それにそういうことはまずあのモルド大佐に許しをもらってからでないとな」

カルがそう言うと。

「そ、そうですよね殿下。ということなので姫」

嬉しそうにするサリをちょっと睨んでからミニは。「分かりましたわ兄上。では私が後で大佐に確認しに行って参ります」

「それじゃ、先ずは船室を案内するよ」

シャアルに促されてみんなが船室の入口に向かい、いちばんうしろを歩いていたミニがサリを引き止めました。

「どうしました姫」

「どうしましたじゃないわよ。ちょっと協力しなさい」

サリはまたあのミニの目の中に”ワルダクミ”の文字を探し始めました。

「別に悪いことしようと言うんじゃないわ。やめなさいその顔っ」

「本当ですか?」

まだ疑っているようです。不服そうに目を細めたミニ。

「とにかく」

その時船室の入口からシャアルが呼びかけます。

「ミニ、サリ。行くよ」

「あ。公爵様。私たちは大佐のところへ行ってきますわ。場所はわかりますのでご心配なく。後で食堂へ参ります」

「そう。わかった。それじゃあ食堂で待ってるから」

手を軽く上げるシャアルたちを見送ったあと、ミニはサリに言いました。

「まずは我が国の従者の宿泊室に行くわ」

「従者の?どうしてです?」

「司祭に用事があるのよ」

ミニはニヤリとしてサリの腕を引っ張って船内へと入ってゆきました。

◆◇◆◇◆ 素敵なワルダクミ ◆◇◆◇◆

「ミニが大佐に?」

「ほら、彼女はエデリカさんと懇意にしたがってるから大佐から了解をもらって喜ばせたいんじゃないか?」

「そうならいいが・・・」

「そう勘ぐるなよ。まあ、あの大佐相手となると簡単にうまくいくとは思えないけど・・・まずは良い方に考えなきゃ」

カルがむうっと喉を鳴らしてシャアルを見ます。「そんなことより」船の二層目のにあたる展望甲板から湾内を左手に見ながら歩いていたシャアルはカルにヒソヒソと耳打ちしました。

「カル」

「ん?」

「近衛が来てるってことは、あの人は・・・」

「懲りないな君も」カルは笑いながら言いました。

「だって気になるじゃないか」

「わかるけどね。・・・でも残念ながらあの美人近衛は城でお留守番だそうだよ」

シャアルは運命の神は微笑んでくれなかったかと少しがっかりした顔をします。

「でも彼女はハーフなんだろ?美人の理由がわかってよかったな」

「それだけが彼女の魅力じゃないさ。・・・まぁ仕方ない。でもホッとした」

「へぇ。本当に?」

少しからかうような口調のカルにシャアルは手のひらを盆の窪に置いてうつむきました。

「うん。・・・僕はこの国では罪人だからね。さすがに気まずいよ」

その言葉に対して複雑な思いで鼻から息を吐き、横目でシャアルを見たカルは。「卑屈になるなよ。アレスだってそんなふうに思っていないし、カレラさんだってわかってくれてるさ」

「そうあって欲しいけど」

「待てば海路の日和あり・・・だろ?諦めるなよ」

船乗りにピッタリな言葉にシャアルは苦笑いし、小さく何度か頷きました。

その頃、ミニはサリを伴ってモルド大佐と会っていました。そしてアレスが見張り台に登りたがっていることを伝えたのです。

モルドは見張り台がどんな場所なのかはもちろん知っていました。

「陛下は強くご所望でしたので、許可をいただければと」

モルドは少し難しい顔をして腕組みしました。

陸の民とはいえ帆柱のいちばん上に設置してある見張り台が安全とは言い兼ねることを知っていたためすんなり首を縦には振れません。

「出来れば危険な場所は避けていただきたいが・・・」

「私が同行しようか?」

ローデンが申し出ます。

「医者が一緒なら安心というわけじゃ・・・」

「確かに落下の危険はありますわね」と、ミニ。

落下の言葉を聞いてローデンとモルドの難色の色が濃くなってしまったのですが、そんなことはまるで気にもしていない風のミニは部屋の扉を開けて二人の男を外へ誘いました。

そして外で待っていたサリに「サリ。ご覧にいれて」指示すると。

サリはほぼ一瞬でプランテの魔法で細い蔓が幾重にも重なって出来る網を出現させたのです。

これにローデンが驚きの声を上げました。

「おお!」

「エノレイル先生。ちょっと乗ってみてくださいます?」

「どれどれ・・・」

ローデンは子供のように嬉しそうに笑いながらプランテの網の中に足を踏み入れ、体を投げ出しました。

「ははは!フワフワして心地いいですね中尉。寝てしまいそうだ」

「心地よいだけでなくとても丈夫なんですよ先生」

ミニはわがことのように自慢げに言います。

「ほう。どれぐらい?跳ねてみようか?」

「その程度では・・・。そうですねあそこの大きな荷車の上の荷物全部を吊り下げられます」

サリが指さした先にある荷車には人の背丈をゆうに超えるほどの大荷物が積み上げられていました。

「試しますか?」

「いやいや。私がこうして飛び跳ねても全くちぎれそうもないし・・・・。すごいなこれは」

驚くローデンを見ながらミニはモルドに言います。

「これをマストの下に置いて、万が一に備えてサリが待機してれば危険はほぼ回避できると、わたくしは思います」

「モルド。陛下の望みを叶えてあげよう。この魔法があれば安心だと思うよ。私は」

モルドは暫く考えていましたが、フッと軽く息を吐くと薄らと笑顔を見せて言いました。

「わかりました姫」

思わず胸の前でパンと手を合わせたミニは微笑みました。

「但し、陛下には命綱をお付けいただいて、下には我々が待機しましょう。それでよろしいですか?姫」

「もちろんです。きっと陛下も喜ばれますわ。わたくしあそこには一度航海中に登ったことがあるのですけど、それはそれは素晴らしい眺めでしたの。ぜひあの時の感動を陛下にも味わっていただきたいわ」

にこやかに言うミニの横顔をサリはジッと見つめて、う~んそれだけかしらと怪しみの表情をしたのでした。

モルドの許可が出たことをアレスに知らせるとアレスはたいそう喜び、昼食を食べると早く早くとカルたちを急き立てました。

「アレス。見張り台は逃げ出しはしないから・・・」

笑いながら宥めるカルの言葉もあまり効き目はありません。甲板を見張り台のある帆柱まで走っていってしまいました。エデリカも慌ててあとを追いかけます。

「嬉しそうだな」

「国王とはいえまだ子供だからなぁ・・・ふふふ」

微笑むカル。それを見てシャアルは。

「僕が嬉しそうといったのは君が、ってことなんだけどね」

「ええ?私が?」

「ああ。まるでセトと話してるみたいだ」

「そ、そうか?」

カルは一瞬弟のセトを思い出して頬を赤くしました。

「弟が増えたようで嬉しいんだろ?」

「アレスは国王陛下だぞ?そんな・・・」

「まあいいじゃないか。さあ行こう。陛下が待ちきれなくて一人で登り始めたら大変だ」

カルとシャアルが太い帆柱のところへやってくると既にローデンやモルドを含めた近衛たちが待ち構えていました。しかしミニの姿がありません。

「ミニは?」

「姫は先に上で待っています」

「サリ」

「は、はい?」

「私に隠し事はしていないだろうな?」

「そんな。誓って隠し事なんて」

「カル。アレスの準備が出来たみたいだぞ」

「カルも一緒に行こう!」

「残念だが私は行けない」

右手を何度か握って見せたカルにアレスは済まなそうに、そして残念そうな顔で言いました。

「そうか・・・ごめん」

「気にしないでアレス。その代わりにシャアルが一緒に行ってくれる。上から見る景色は素晴らしいよ。楽しんでおいで」

微笑むカルにアレスも微笑み返しました。

「うん」

まずシャアルが命綱の端を持って身軽にマストに設(しつら)えてある鉄製のハシゴをよじ登ると見張り台に到着し、そこでミニのあり得ない格好を見たシャアルは危うく吹き出しそうになりました。

口に人差し指を添えて必死に黙っていてくれと懇願するミニを見て片目を瞑って合図すると見張り台に取り付けてある金属の輪に命綱を通して降りてきました。

「陛下。やはり私はいっしょに行けません。配慮が足りなかった。エデリカさん」

エデリカはふいに呼ばれて驚いたように顔を上げます。

「君が行くべきだよ。さあこの命綱をつけて」

エデリカはそばにいたローデンやモルドに許可を求めるように振り向きますが、ローデンは行っておいでと言い、モルドは無表情に何度か頷いただけでした。

「よし、これを・・・」

命綱をエデリカとアレスに結びつけて準備完了です。

「行こうエデリカ」

嬉しそうにエデリカは頷いてアレスに続きました。

「命綱をたるませない様に」

モルドはそう言って命綱をつかみます。

「私も手伝おう」

ローデンも綱を握ると徐々に上に登ってゆくアレスとエデリカを心配そうに見上げました。しかしローデンの心配をよそにふたりは意外と順調にハシゴを登っていきます。

・・・と。

「わ!」

アレスとエデリカの服が風に勢いよくなびきました。ローデンもモルドも下にいたみんながヒヤッとします。しかし次の瞬間傘を逆さにしたようなネットがボバッと現れました。サリのプランテが発動したのです。

しかしエデリカが咄嗟にアレスの体に取り付いて抑えたのでハシゴから手が離れることはありませんでした。

「アレス、大丈夫?」

「うん。ちょっとびっくりしたけど平気だよ!」

「もう少しよ。気を付けて」

微笑んだアレスはまたハシゴを力強く握ると上に進み始めました。その姿を見たローデンたちはホッと胸を撫でおろします。

「どうやら大丈夫そうだな」

「ん・・・」

ローデンが見張り台に取り付いたアレスを見てフウっと息を吐きだしました。そして見張り台に到着したアレスとエデリカはそこにいたミニを見て口をあんぐりと開けたのです。

「ようこそ」

「姫・・・その格好・・・」

「なんで司祭の格好なんて」

大きな司教冠を被り、ぶかぶかの僧服を纏うミニは優しげに微笑んだあとわざとらしく咳払いしてふたりに言いました。

「静粛に」

二人は思わず口を閉じてミニを注視します。

「これより天空の祭壇にて婚礼の義を執り行います」

「婚礼?!」

アレスとエデリカは驚いき、口を揃えて言いました。

「しー!」慌てて人差し指を口にあてるミニ。「セイシュクに!セイシュクニ!」

「でもこんなところで・・・」

ミニはオホンと軽く咳払いして姿勢を正しました。

「娘よそして息子よ。神の御前です」

大きな司祭の被り物はミニの小さな頭には大きすぎて笑いを誘いましたが、彼女の厳粛な物言いにふたりは目を見合わせてから背筋を伸ばします。

「この婚礼の義に同意するなら二人ともこちらの石版の上に手を置きなさい。オホン!」

二人は戸惑いました。ノスユナイア王国の結婚式とは明らかに違う様式で、おそらくフラミア連邦王国の様式なのでしょう。

とはいえ男と女が結ばれる結婚式に違いはありません。どうしようかとお互いの顔を見合わせるアレスとエデリカにミニはしびれを切らしたように言いました。

「予行演習よ」

裾の余った僧服が滑稽でしたがミニは大真面目な顔です。はずみでズレた司教冠を直しながら言います。

「あなたたちは近い将来結婚します。だからこれは練習なのです。難しく考えないで、さあ石版に手を置いて」

「でも・・・」

それでも怖気づいたようにするアレスにミニは。

「陛下はミラを・・・エデリカを愛していらっしゃいませんの?」

核心をつく質問にアレスは視線を泳がせ頬を赤くしました。それを見たミニはやっぱりねといったふうにさも当然の如く石版を再度突き出したのです。

「この石版に手を置いて愛を誓い合うのです。何を迷っていらっしゃるの?あなたは国王です。国王は自分の意志で何事も決められるはずです。それともあなたは自分では何も決断できないのですか?誰かにこの人と結婚しろと言われたらその通りにしてしまうような主体性のない国王なのですか?」

もしもここにカルがいたら間違いなくまた頭を思い切り叩かれていたでしょう。彼らが子供でなかったらあまりの物言いに憤慨していた者もいたかもしれません。ですがアレスは逆にミニの『自分の意志で何事も決められるはず』という言葉に真剣に向き合い、『何も決断できないのか』という言葉に触発されてしまったのです。

「アレ・・・ス」

石版に手を置いたアレスにエデリカは慌てました。しかしアレスはエデリカを見て。

「僕は自分の意志で決めた。だからエデリカもそうして。嫌だったら手を置かなくてもいいよ」

エデリカの気持ちは最初から決まっていました。

改めて言われなくても自分の気持ちははじめからひとつだけ。アレスの言葉にエデリカの気持ちは後押しされたのです。

「さすがです陛下。殿方はそうでなくては」

石版の上に置かれた二人の手を見てミニはニッコリと微笑みました。

「ではこれより全能神サデューファスの御前(みまえ)において婚礼の儀を執り行います。ノスユナイア王国、国王ルディアン=アレス=テラヌス。そなたはミラネット=エデリカ=エノレイルを生涯妻とし、敬愛の気持ちを忘れることなく、いついかなる時でも変わらぬ愛をもってこの女を守りぬくことを誓いますか?」

「ち、誓います」

「ミラネット=エデリカ=エノレイル。そなたはルディアン=アレス=テラヌスを生涯夫とし、敬愛の気持ちを忘れることなく、共に支えあい生きることを誓いますか?」

「誓います」

アレスとエデリカはお互いの目を見て頬を赤らめました。

「二人の心の融合に神々の祝福のあらんことを」

ミニがそう言うと石版から光が滲み出、二人の指に指輪のような光の輪が現れ輝くと、吸い込まれるように消えました。

エデリカとアレスは暫くボウっと石版に置かれたお互いの手を見ていましたが、ミニの一言で顔を上げました。

「王妃になったのよミラ。もう私のことを名前で呼べるわね?」

「え・・・」

それだけのためにこんなことを?エデリカは唖然として二の句を告げないでいると。

「さあお二人共、ここからの景色をご覧なさいな」

二人はハッとしてミニの背後に広がる景色に気がついたように目を見開きました。

吹き上げる風を翼に受けた海鳥がふわりふわりと旋回する向こうに続く入り江、その向こうには大海原があります。

ゆっくりと流れてゆく雲の切れ間から降り注ぐ太陽光が作り出す襞が神々しく光り、そして地上から遠く離れたここは静寂が支配していました。

波に船が揺れるたびに見張り台もゆらっと揺れ、その感覚はまるで。

「まるで空に浮いているみたい・・・」

「うん・・・」

アレスとエデリカはいつの間にか手をつなぎ合わせて美しい景色に見とれていました。

「僕は・・・」

アレスは以前ここに来たときのことを思い出していました。ミニとエデリカはアレスの声に耳を傾けます。

「前にここに来た時にエデリカと一緒に来たかったって父上に言ったら、『エデリカを妃にしてからだ』って言われたんだ」

エデリカは初めて聞いたその話にドキっとしました。鼓動が早まります。

「その言葉がこんなに早く現実になる思いもしなかった。ありがとうミニ」

ミニは微笑んで頷きます。

「なんでだろう・・・とても自由になれた気がする。このまま・・・どこまでも行けるような気がする・・・」

ミニはエデリカと視線を合わせてからアレスを見て言いました。

「どこまでも行けますわ国王陛下」

え、という顔をしてミニを見るアレスとエデリカ。ミニは言いました。

「愛し合う者と一緒なら」

アレスは微笑み、エデリカを見て頷いたのでした。

◆◇◆◇◆ 別れ ◆◇◆◇◆

甲板を見上げるエデリカとアレス。甲板からはミニやカル、シャアルたちが手を振っています。

出航を知らせる鐘の音がカランカランと鳴ると、落とされた帆が一斉に風をはらんで膨らみました。

別れの時です。

ゆっくりと船着場から海王号の船体が離れ、そして前に進み始めると思うより早く船は海上を滑り出してゆくのに驚いたようにエデリカとアレスが同時に船を追いかけ、埠頭を走り出しました。

ミニやカルたちも船尾へと走り、ちぎれんばかりに手を振っています。

埠頭の端でエデリカは口元に手を添えて叫びました。

「ミニー!ありがとうー!」

その声が届いたのかミニが飛び跳ねながら両手を振っています。その顔はとても嬉しそうでした。

「カル―!シャアル―!」

船尾のカルとシャアルがずっとアレスを見ています。そして海王号の帆柱のてっぺんが水平線に消えるまで、ずっとエデリカとアレスは手を振り、見守り続け、そして船が完全に水平線の向こうに消えると。

「変だね。涙が出るのに悲しくない。以前(まえ)にカーヌが言ってた通りだ」

鼻をすすり上げながら涙を拭うアレスの声は笑(えみ)が混じっていました。

「うん」

エデリカも同様に手の甲で涙をぬぐいます。

「別れは次の出会いの始まりだから・・・いつかきっとまた会えるから・・・」

「エデリカ。二人で行こう。カルやミニやシャアルに会いに」

「うん」

暖かく柔らかな風がフワッと二人を包み込みます。それは春の訪れの兆しでした。

第一章 完

設定集------------------------------------------

【海龍ナーブリオン】

南海赤道より下に位置するナーブ灘あたりに生息すると言われているが、生息域も生息数もまったくわかっていない謎の多い巨大生物で伝説の怪物と言われている。目撃されることが滅多にないのでそう呼ばれているが実在する怪物である。

【全能神サデューファス】

フラミア連邦王国が崇める神の最高神。重要な儀式のときに必ずこの神の名が使われる。

【旋風系火焔魔法】

多属性複合黒魔法と説明されるとおり、複数の属性を持たせる高度な魔法。その威力は作中のとおり。

紙に書いた魔方陣から黒魔法を現出させる事は通常ないがキールは半年かけてそれを描きやってのけた。

【インタベルヌ】

樹液が染料となる植物で樹齢が高くなると樹液が出やすくなる。

【アイドガーブル】

蛾の一種。弱い毒性を持つ鱗粉が染料となる。

【ラベラ】

高山植物。

赤と青の花弁が交互に並ぶ花を持つ一年草。油はこのラベラの実を絞ることで手に入る。

【ユフ島・ネテスマ島】

大ミネール海洋の東部と中東部にそれぞれ浮かぶ島。

ダナイン帝国の領土として認識されてはいるが、実際は無人島でダナイン帝国も半ば放棄している島。

応援ありがとうございます!

0

お気に入りに追加

0

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる