30 / 49

第1章 第29話 ジョラガング=ダンツァルド

しおりを挟む「そうだ。忘れていた」

とんでもない宝物でも見つけたかのような口調のカルを見てミニが続けて言いました。

「せっかくですから記念にどうかと」

「ダンツァルドって?」

シャアルがそう聞くとカルは得意満面な表情で応えます。

「僕の一番のお気に入りの画家さ」

「画家・・・ああ、そういえば」

海王号の甲板で昼夜なくイーゼルを立ててぶつぶつ言っている画家らしき者がいるという話を船員たちから聞き、実際に自分も一度見ていたことを思い出しました。

「ダンツアルドって、あの画家のことかい?」

カルは頷きます。

「記念絵画を描くのか・・・いい考えだと思うけど・・・」

「けど?反対なのか?」

「反対じゃないけど、僕らがここに来た理由を考えると”記念”というにはいささか相応しくないと思ってね」

カルは自分がノスユナイア王国に来たのは弔問であることを思い出して腕組みし、片手を頭に当てて嘆息しました。

「そうだった・・・」

アレスはエデリカに言いました。

「我儘した方がいいと思う?」

「ううん。これは特別よ。皆もわかってくれると思う。それに・・・」

「それに?」

「これはあなたが国王としてする初めての仕事になると思うの。とっても名誉な仕事」

「エデリカ・・・」

抱きしめあいたいのを堪えて二人は見つめ合いそして微笑みあいました。

「カル!」

カルだけでなく、全員がアレスの大きな声に驚いたように振り向きました。

「記念絵画。僕からお願いするよ。皆で描いてもらおうよ」

「アレス・・・でも・・・」

「ねえ。考えてみて。僕たちがここで会っているのは偶然?」

シャアルもカルも少し困った顔で答えに詰まりましたが、ミニが間髪入れず言いました。

「ええ陛下、偶然ですわ」

「え?」

カルが険しい顔をし、アレスは少し悲しい顔をしました。

「でも」

ミニはわざともったいぶってから。

「ただの偶然ではなく、”素敵な偶然”です。陛下。わたくし常々偶然の中には特別な偶然というものがあって、それはまるでお互いを知らない男女が赤い糸で結ばれている運命にも似た導きを感じることがよくあるのです」

眉を顰めるカルをみたシャアルがニヤリとして訊きました。

「運命か?ミニはどんな時に?」

「はい。わたくし鎧づくりが趣味なのですが、ある日のことでした。武骨な鎧に綺麗な布地を組み合わせたときなど、まさに運命の導きを感じましたわ。まさか鋼鉄もしなやかな布地との出会いなど思いもよらなかったでしょう。わたくしだってそうでしたわ。ああ今思い出しても・・・陛下もご覧いただければきっ・・・・」

「ミニ!」

ミニはハッとして喋るのをやめました。

「途中までは中々いいことを言うと思っていたが、それ以上言ったら本当に修道院だぞ」

「そんなお兄様」

「カル。もう少しミニの話を・・・」

「シャアル」

キッと吊り上げたカルの目の力にシャアルは肩をすくめました。

「そんなことより記念絵画を描くのならトスアレナ教皇国の人たちにも連絡しないと」

その時アレスの顔が突然こわばりました。みるみるうちに不機嫌な表情へと変貌します。

様子が変わったアレスをみてカルもエデリカも顔色を変えました。

「僕嫌だ」

「え?」

「あの人たちが一緒なら絵なんていらない」

エデリカは不安そうにアレスを見ました。

「アレスどうし・・・」

「トスアレナの人たちと並ばなきゃならないなら絵なんていらない!」

アレスの言い放った言葉にカルたちは驚きました。

自分と同じように不愉快な会話で心を害されたのかとも思いましたが、彼が知る限りでは、ミンマーとアレスが個人的に話をしていたのは見ていません。

カルはアレスの肩に手を置いて尋ねました。

「アレス。どうしてそんなことを?」

「・・・」

アレスは眉間にシワを寄せて、ジッと怒りに耐えているような表情をしています。カルはシャアルに視線を投げますが、シャアルも肩をすくめて首を傾げるだけでした。

一体何がアレスをこんなに不機嫌にさせているのか誰もわかりません。

「たしかにあのミンマー卿という方はあまり芳(かんば)しい方とはいいかねますけど」

ミニがそういうと。

「ミニ。お前は口を出すんじゃ・・・」

カルがミニを咎め立てしようとすると、アレスが慌ててカルを見上げました。自分のせいでカルがミニを責めるのには耐えられなかったのです。

「違うんだカル」

その口調に悲壮ともいえる色が伺えたアレスの表情にみんなが怪訝な表情になって顔を見合わせました。しばらく沈黙が続くとカルはフッと小さく息を吐いてからアレスの肩に手を載せ、穏やかに言います。

「アレス。もしもよかったらわかるように話してくれるかい?違うというのはどういうことかな?」

俯いて黙ったままのアレスをみんなが見つめます。しかしアレスはグっと口を噤んだまま何も話そうとしません。

エデリカもせっかくアレスがもとのように元気になれたと思ったのにと、不安な表情でアレスの横顔を見つめました。

「困ったね」

シャアルが言うと、カルは彼を横目で見ながら口に人差し指を当てました。その直後アレスは隣にいるカルやエデリカがやっと聞こえるぐらいのボソッとした声で言ったのです。

「人が罪を背負って生まれてくるなんて嘘だ・・・」

それはとても小さな声でした。カルは耳をそばだててそれを聞くとすぐに理解したのです。シャアルも同様でした。

アレスが膝の上の拳を握りしめながら言った言葉。”人が罪を背負って生まれてくる”というのはトスアレナ教皇国の信教アドラミスの教義のひとつだったのです。

”人はすべからく罪を背負って生まれる。それゆえに人生は贖罪のためにあり、それを全うしなければ天の国へ行くことはない”

アレスは忘れていなかったのです。

父からエバキィルの塔で伝え聞かされたトスアレナ教皇国信教アドラミスの教義では、人が罪を背負って生まれてくるのだと言っていたことを。

”他国の文化を否定してはいけない”というのは父の言葉であり、約束でもありました。

しかし父の思いは理解できても、偽りによって人の心を惑わす教義を持つ信仰にはどうしても納得することができなかったのです。愛する父母を失ったばかりのアレスにアドラミス教の教義は到底受け入れることができないものでした。

父と母に一体何の罪があるというのだろう。そんな事を言う人たちと同じ絵の中に収まるなんて耐えられない・・・というのは今のアレスの本音であり、それは無理からぬことだったのです。

「何から話すべきかなシャアル」

シャアルはそう言われて腕組みすると口を引き結んで考え、そして。

「ひとつだけハッキリしているのは僕らの崇めている神々はアドラミス教とは違って、人を罪人にはしていないという点では一致している、ってことだね」

アレスは心からホッとしたようにシャアルを見、カルを見上げたのです。

「知ってるよ」

やはり。

アレスの様子からカルたちはどうしてアレスが自分たちだけを指名しての会見を望んだのかを悟りました。おそらく誰かからアドラミス教の事を聞き知っていたのだろう。あからさまに会いたくないとは言えなかった。だからあんな手の込んだことをして自分たちをここへ招き入れたのだ・・・と。

たしかに宗教観が違えばそこに絶対的な齟齬が生まれ、争いのきっかけにさえなってしまうことは多々あることです。

しかし国王がそういうことを露骨に口にすればどういうことになるか。幼い国王はそれも知っていたのです。だから言うのを躊躇った。カルはそう考え、シャアルはカルがどういう判断をするのかを待ちました。

しかしこれは非常に微妙な問題でした。

国王が他国の文化に対してあからさまに否定的な態度をとる、嫌悪するというのは友好関係にヒビが入りかねません。国家間が険悪な状況になってしまうと、それを修復するのも大変な努力が必要になります。最低限それだけは避けなければとカルは思いました。

実際こういう問題の対処は国王であるアレスの家臣たちが考えることでしたが、友人としてアレスの役に立ちたいという思いがカルに彼らしからぬ決断をさせたのです。

「わかった。私に考えがある。アレス、何も心配はいらない。私が何とかする。大丈夫」

ポンっとアレスの肩を叩いてカルは立ち上がりました。

「さてシャアル。今度は私たちが策略を巡らす番だぞ。ミニ、お前が主役だ」

「わたくしが??」

ミニは怪訝な顔をして兄を見、カルは皮肉っぽくニッとして言いました。

「披露してもらうぞ。お前の得意技を」

■三人目の天才

「ご病気ですか。それは心配ですね」

エフゾン大司教はカルにそう言って気の毒そうな顔をしました。

「大変申し訳ありません。おそらく南国から急に寒い地方に来たことが負担になったのかと思います」

「なるほど。さようですか」

今度はシャアルがエフゾンに言います。

「あすのご帰国のことはご心配なさらないでください。猊下御一行は私の船でお国までお送りいたしますので」

ミニが急病で動けなくなり帰国を先延ばしにする事にした、という嘘でトスアレナ教皇国の人々をアレスから遠ざけようという策略は、果たしてうまくいったようで、エフゾン大司教とあのカルの不愉快の種でもあったカニーノ=ミンマー司教も軌道サーリングに乗ってノスユナイア城から去っていったのです。

トスアレナ教皇国の弔問団が乗った来賓用客車サーリングを見送りながらシャアルはカルの横で嘘をついた罪悪感に耐えるような顔つきをします。

「もしもお見舞いさせてくれなんて言われたらどうするつもりだったんだ?」

「病気を移したらまずいとか言い訳は何とでもなるさ。・・・万が一それが通じなくても心配いらない。ミニは仮病が得意なんだ」

「へぇ」

「腹痛、風邪、頭痛、心労。捻挫なんていうのもあったな」

「はは」

「あいつは我を通すためなら手段を択ばない」

「だとしても・・・騙されてしまう君も君だな。何回騙されたんだ?」

シャアルにそう言われ、カルは肩をすくめました。

「君も一度騙されればわかる。あいつの嘘は呆れるほど巧妙なんだ。天才的だよ」

天才をほめる顔ではないカルを見て思わず失笑するシャアル。

「あのしてやられた感は何度思い出しても腹が立つ。・・・さて、それよりも行ってしまったトスアレナ御一行のことより今度はノスユナイアの賢者様たちに一杯食わさなけりゃならない。そっち方が大変だぞ」

「彼女は天才なんだろう?」

「ああ、だからその辺の心配はあまりしてない。だがタイミングよく回復してもらわなければならんからな」

不自然さを残すなと言う事か。

「君も大概策士だよな。ミニの事は言えないぞ」

「我ながら忌々しいよ」

シャアルは嘘も方便とは言え、この策略に加担した後ろめたさに気が咎める思いを抱きながら、カルがあのミンマーという男に抱く嫌悪と、アレスに対する思いやりの温度差が大きいことを考え、人間とは油断ならないものなのだなと気持ちを少し重くしたのでした。

「殿下」

そこへニックスがやってきてカルに耳打ちしました。

「ダンツアルドが殿下にご足労を願いたいと」

「そうか。シャアル、どうやら描く場所が決まったらしい。もう一人の天才に会いに行こう」

シャアルはふふと笑って思いました。フラミアの三人目の天才のお出ましか。

「何か言ったか?」

「いや別に」

しばらく王城内を歩くと、ひとつの部屋の前で待ちかねたような顔をした画家、ジョラガング=ダンツアルドがそわそわとしていて、カルの顔を見た途端に駆け寄り部屋の中へと誘いました。

「殿下お待ちしておりました。こちらです。ささ、ずっと奥へ。さあさあ」

「落ち着けよダンツァルド」

ダンツァルドの様子にシャアルはいくらか近寄り難いものを感じ取りました。

「このお部屋!殿下!このお部屋はどうでしょうか。この部屋に入ったと同時にわたくし、こう背筋から後頭部にかけてゾゾっといたしました。これぞ閃(ひらめき)です!素晴らしい、素晴らしいです。本当に素晴らしい」

彼は腕を広げたり、背筋から天井に向かって指をビシッと動し、"閃き"と言ったときに自分の額に宛てた拳をバッと開くと同時に閉じていた眼をカット見開くといった身振りでシャアルを驚かせました。

カルはぐるっと部屋を見回します。

「うん。いい部屋だな」

「そうでございましょう?!窓からの光が陛下、そして殿下をはじめとした人々に柔らかく注がれ、そこにあるのは幸福を象徴する笑顔、そして愛の陰影!友情の光景!繁栄の象徴!嗚呼・・・目の前に迫ってくるようです・・・素晴らしい、なんと美しい!なんと神々しい!瑞々しくも清々しい!」

クルクルと踊るような身振りで笑顔いっぱいに話していたダンツアルドはふと家具の一つに目をやると。

「あ、あの箪笥はここに配置して、そうそう、あの飾り付きの鏡はこの位置に・・・。ああ!なんということだ!あのつづれ織りの配置は間違っている!あれはここにおいてこそ価値が何倍にもなるというのに!・・・ああ!素晴らしい!」

一言一言が狂気を伴っているかのようで、その場にいたシャアルは開いた口を塞ぐことも忘れてダンツアルドを目で追っています。

「ダンツアルド。わかったよ。君の思うままに描いてくれればいい。ノスユナイア王室には許可を取ってある」

カルの言葉を聞いたダンツアルドはこの世で一番の悲しみに襲われた様な顔になりました。

「殿下。そんな投げやりな。たしかに描くのはこの私ダンツアルドめでございますが、絵画芸術とは描くものと描かれる者との言ってみれば共同作業!生命の創出なのです!」

「そうとも。判っているさ。だが絵画世界では君が支配者だ。我々は君の指示に従うよ」

「きょっ!恐悦至極にございますぅぅぅぅぅっ」サッと身を翻して一歩下がるとまたクルリと翻ると同時にカルの前にひれ伏しました。いちいち身振りが大仰です。「このジョラガング=ダンツアルド、きっと殿下のご期待に沿う一世一代の最高傑作を完成させてご覧に入れましょう!すばらしいいいいい!!!ははははー!」

些細なことに感動して大げさな身振り手振りで動き回るダンツアルドにシャアルは少々面食らっていました。

船に乗っているときのダンツアルドは物静かな感じで、甲板にイーゼルを立てて写生している姿には知的な印象を受けたものでしたが、今は妙な薬で頭がおかしくなったのかと思うほどの変貌ぶりだったのです。

「おいカル。大丈夫なのかこの画家」

そうシャアルが耳打ちすると。

「彼は気に入った素材や題材に出会うと興奮する質なんだ。今回は特にノってる感じだな。まあ芸術家なんてだいたいこんなものだよ。なんとやらと紙一重。でも腕は確かだよ。私が保証する」

それはほかの芸術家に対して失礼じゃないか?。その言葉を呑み込んでシャアルは訊きました。

「彼は何派なんだ?」

「メーデル派だ。肖像画専門の」

「写実主義?ロマン主義?」

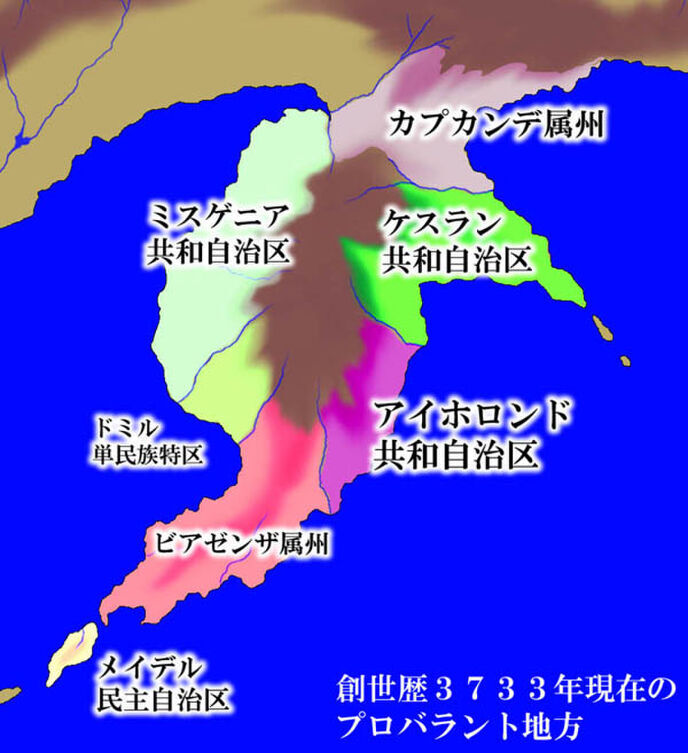

「ロマン主義だと思う。彼はメーデル派の本拠地でもあるメイデルの出身だよ」

それを聞いたシャアルは泣きそうな顔になります。

「メイデルだって?僕の国に一番近いじゃないか。まさか民主主義の自治区って彼の様なのばかりってことはないよな?あそこへは何度も行ったが、みんな本性を隠してたなんてことは・・・」

その言葉に思わず笑い出すカル。

フラミア連邦王国にある自治区のひとつであるメイデルはもともと芸術活動が盛んで、メーデル派の画家を多く輩出しています。

気候は温帯よりやや亜熱帯に近いため、一年を通して温暖なメーデルでは様々な花が咲き誇り、花の生産量出荷量ともに世界一であるところから花の都とも呼ばれていました。

「たしかに芸術家は多いな、あそこは」

シャアルは額に手を当てます。「なんてことだ・・・。あの港街に住んでいる紳士も確か絵を描くと言っていたが、まさか・・・あの大家のヒューゼルも?」

慄くような顔を見せたシャアルの耳にまたダンツアルドの素っ頓狂な震え声が聞こえてきました。

「すんばらすぃいいいいいい!!!」

カニーノ=ミンマーは地平線の向こうにノスユナイア城が沈んでからしばらくうたた寝をしていました。さすがに国賓専用客車だけあって乗り心地だけは最高と言えます。

浅い眠りの中でミンマーはカルのことを思い出していました。

”無礼な人だなあなたは”

”この男の言っていることは支離滅裂だ”

”出て行ってくれ。不愉快だ”

うっすらと目を開けたミンマーはクククと声を押し殺して笑いました。

「どうされました?ミンマー卿」

同道している司祭の一人がミンマーの喉を鳴らすような笑い声を聞いて読んでいた本から目を離して声をかけました。

一度軽く体を伸ばしてからミンマーは。

「君はどう思った?あのカル=エールというフラミアの王子を」

いきなり質問された司祭は、戸惑いながらも答えました。

「そうです、ね。はっきりとした物言いといい。自分の感情に正直なところといい・・・王族らしいですな。あの偉丈夫なところは特に」

「それだけ?」

「ええ」

「そうか~・・・」

ミンマーは腕組みし、残念そうな顔で天井を見上げました。

「なにか特別なことでもあったのですか?」

「いや。フラミア連邦王国の次期国王がどんな人なのかちょっと興味があったんだ・・・」

「ご興味を?それでどうでしたか?」

鼻の下をこすり、ミンマーはひどくがっかりした表情をします。

「お人好し、伝統崇拝者、高い理想を掲げて挫折するのを恐れる人物・・・という感じがした。未踏襲の出来事に積極的になれない人物・・・君はどう思う?期待はずれだったな・・・」

「期待を?」

「ん、まあそんなに期待してたわけじゃないけど、もう少し面白い人かと思ってたんだ」

「なるほど」

「道端に転がってる鉄の棒であれほど霊牙力を発揮できることには少し驚いたけど・・・」

「鉄の棒?」

ミンマーはそれきり黙ってしまったので司祭はまた手元の本に視線を落として読書を続けようとしたところに、隣の客室に続くドアが開いて声がかけられました。

「ミンマー卿」

ミンマーはすぐに反応して立ち上がりました。

「大司教様が・・・」

「分かってる。そろそろお呼びだと思っていたよ」

そう言って呼びに来た男のそばをすり抜けて隣の客室へ入りました。そこにはテーブルに置いた分厚い本を、メガネをかけて読むエフゾン大司教がいました。

その本をバフンと閉じると表紙には”神記”と書かれています。

「猊下。毎日読んでいて飽きませんか?」

メガネを取り去ったエフゾンは、目の下に何本かシワのある目をギロリと光らせてミンマーを睨みつけました。

「毎日読んでこそ信仰が深まるのだ。君も読め」

「そう言われましても、内容は全て暗記してしまったので・・・」

「ダゾの福音書、第二章の第三節の冒頭を」

「神は私に言った。あなたの考えの及ぶところのその外に我の存在はある。そしてそこに真実がある。あなたが肉体を捨てた時にこそ美しき真実の世界が眼前に広がるだろう。・・・続けますか?」

間髪を入れずに答えたミンマーにエフゾンは鼻息を強く吹き出して言いました。

「覚えていることが全てではない。文字を読み、心の中で繰り返すことで神に近づけるのだ。ここにはすべてがある」

エフゾンは”神記”を右手で愛おしそうになでながら諭すように言います。

”この人は同じことしか言わないなあ。本で読もうが頭の中で繰り返そうがそんなことどっちだって変わらないということがわからないとは・・・。これだから年寄りは面倒だ”

ミンマーは内心でぼやきましたが、深々と頭を下げました。

「ま、いい。それで?」

「それで・・・と仰いますと?」

「君と問答をする気はない」

”やれやれ、冗談も通じないとは”ミンマーは失礼しましたという感じでニコリとして浅く頭を下げました。

「ノスユナイア国王はどうやら我が国の信教に対していささかならず批判的であるようです」

「ほう」

「まあいきなり父母を失えば我がアドラミス教の教義は、異教徒であれば尚更受け容れ難いでしょうな」

「ふん。・・・で?」

「”私が”聞いたのは、我々を追い出して現在訪問記念絵画を作成する予定・・・というところまでです。あの女賢者に勘付かれそうになったのでヒヤヒヤしましたよ」

不快感を表情に現してエフゾンは呟きます。

「我々は蚊帳の外か・・・」

「随分嫌われたものですねぇ。ふふふ」人ごとのように微笑むミンマー。「ミニ姫が仮病というお粗末な芝居で我々は出し抜かれた・・・という格好になりますね」

「小賢しい。大国の庇護の下でなければ何もできない若造が・・・」

エフゾンは忌々しげに吐き捨てました。

「それで、この事は?」

「もちろん教皇猊下に報告する。他には?」

一瞬思案する表情を作りましたが直ぐにミンマーは応えます。

「まあこれは私見も含みますが・・・ノスユナイア国王はまだ子供ですからどうなるかは時が立たねばわかりません。子供の頃の衝撃的な記憶というものは後々まで残りますし・・・。それを踏まえた上であっても、将来我が国に不利益をもたらすかと言われれば・・・付き合い方次第としか言えませんね」

「ふん。それまでノスユナイア王国があればの話だ」

「大胆な発言恐れ入りますが、壁に耳あり。・・・あなたにもしものことがあっては一大事。お慎みを」

「心にもないことを言うなミンマー卿」

「何をおっしゃいます。現在の私があるのはエフゾン大司教猊下あってこそ。私は常にあなたの身をあんじているのです」

エフゾンはニコリともせず、本当にそう思っているのか?という視線をしばらく投げ続け、フッと視線を落としてから言いました。

「魔法使いである卿の類稀(たぐいまれ)なる高い能力は、教皇猊下のために使ってこそ大きな力となるのだ。そのことを心に焼き付けておくことだな。驕れるもの久しからずだ」

「肝に銘じております」

息を吐いたエフゾンは顔を伏せて手をひらひらさせます。

「報告ご苦労だった。もういい。下がって休め」

この男を自分の制御下に置くことは難しい。エフゾンは神こそがこの男を意のままにすることができるのだろうと思い、アドラミス神の偉大さに畏怖することでミンマーへの苛立ちをなんとか抑えました。

踵を返したミンマーはもといた隣の客室へもどると椅子に座ります。

「!」

座ったとたん軽いめまいを覚えました。

""アレを壊すのに意外と苦労したな・・・さすがはカーヌ=アーってところか。しかしまさかホントにあるとは思わなかったな。・・・にしても色々調べてクタクタだ。ここまで消耗するとは思わなかった。""

「ミンマー卿?お体の具合どうかされましたか?」

同室の司祭の一人がそう言うと、ミンマーは重たそうに眼を開けます。

「大司教猊下のご機嫌伺いはそれなりに消耗するね」

それを聞いた司祭は察するように訊きます。

「大司教様のご機嫌はいかがでしたか?」

ミンマーは「さあてね。いいようにも見えたけど?」

「そうですか。長旅がお体に障らねば良いのですが」

「それはないな。あの人は健康だよ」健康すぎて困るくらいだ。その言葉を呑み込んでミンマーは笑います。「人生最大の目標があるからなんだろうね。肖(あやか)りたいものだよ」

ミンマーは面倒くさそうな感じで背もたれの長い安楽椅子に体を横たえました。「少し眠るよ。港に着いたら起こしてくれるかい?」

「わかりました」

返事をした司祭は思いました。

この弔問の旅ではほとんど寝て過ごしていたミンマーを見て、この人はいったい一日何時間寝れば気が済むのだろうとふと思い、首をわずかに振ってからまた手元の、表紙に”神記”と書かれた本に視線を落としました。

■アローダ=オズ=ノーエルという男

イシア城塞に駐屯しているのは第三師団と第六師団。そこについ先日増援目的の第五師団が到着し、三個師団の大所帯となっています。その全員が果たして冬の山越えが現実のものとなるのかという不安を胸に抱きながら、心安からぬ毎日を過ごしていました。

「ノーエル司令。ここでしたか」

「タラムス大佐」

レアン共和国への入口といっても良い城砦イシアの尖塔の展望台には、夕刻の陽光を受けて森厳な雰囲気を醸し出すレノア山脈の威圧を受け止める二人の男がいました。

到着したばかりの第五師団長アローダ=オズ=ノーエルと副官のタラムス大佐です。

タラムス大佐はノーエルより少し年上で、広い肩幅から着衣の下には屈強な肉体があることを容易に思わせる背格好です。モルド大佐と同年代と思われるこの男も、彼同様いつも厳しい顔をしていました。いつも気楽な感じのするノーエル司令官とは対照的でした。

「レノア山脈はまだまだ雪深いですな」

「まあいつも通りなら少なくともあとひと月半は越境は難しいだろうが今回は一日でも早い越境可能を期待したいところだな・・・」

白い息を鼻から吐き出したタラムス大佐は厳しい目をして山々の頂きを見つめました。

「この峻厳な山脈は我らノスユナイア王国人にとっては天然の城壁です。しかし頼もしいはずの城壁にこれほど歯がゆい思いをさせられるとはなんとも・・・」

そういうタラムスを横目でチラッと見てから彼と同じように山々の頂きに目線を上げたノーエルはフッと笑いました。

「仕方ないさ。今は耐え忍ぶ時だ。で?調査隊はどこまで行けると?」

「おおそうでした。たった今調査隊が戻ったのでご報告に来たつもりが・・・いやあダメです。一個小隊を調査に送りましたが、道は全て凍結していて鉄輪サーリングに鋲をつけた車両でも行軍は困難。さらに軍靴に鋲を付けても雪深いところもあり難しいだろうと」

「行ったのは第一小隊?」

「ええ。シェルダーの隊です。ぼやいてましたがいい仕事をしてくれました」

「労ってやってくれ」

シェルダーはエデリカを特訓をしていた小隊の隊長です。

「なあタラムス」

「は?」

「例えばなんだが・・・。炎の魔法で雪や氷を溶かしながら行軍というのは無理かな?」

「閣下。自然の力を侮ってはなりません。いくら炎で溶かしたとしても雪崩(なだれ)の誘発はもとより、溶けた水分は凍てつく風であっという間に氷と化して足場を滑らせがけ下へと我々を追い落とします、それに魔法力も無限ではありません。私は賛成できませんね」

最後には厳しい感じでぴしゃりと言いました。

「・・・参謀殿は反対か」

「そうせねばならない事態になってしまったらやるしかないでしょうが・・・今は自重の時。焦りは禁物です」

もしもレアンとフスランの国境で戦闘が起これば無理を押してでも行かねばなりません。同胞である第七、第八師団を見捨てるわけには行かないのです。

王国評議会によってなされたレアン共和国へ二個師団の増派という緊急措置。緊急措置だったので、どの師団が行くのかということになると、まずもって遠方に駐屯している師団は外されました。

もともとイシア城塞に駐屯していた第三師団の司令官メイデ=ナッカス=ベルトースカ中将は危急の事態であろうとなかろうと、自分がここに居るのはこういった事が起こった時の為だとして増派師団のひとつに加わることは全く問題ないと言って寄越したので、問題はもうひとつの師団をどれにするのかという事でした。

ノスユナイア城に駐屯していたのは第一、第二、第五師団です。そのうちのいずれかになる予定でしたが、第一師団のゼーゼス元帥は例のドリエステルとの不仲が王国評議会でも取り沙汰され、議会の人々は情けない思いを味わいながらぜーゼスは外しました。

そして第二師団のコッツォーラ大将は突然体調を崩して辞退を請願。残ったアローダ=オズ=ノーエル少将率いる第五師団にお鉢が回ったという格好になったのです。

ノーエル元帥自身は全く問題なく引き受けましたが、師団の兵士たちの中にはコッツォーラに対して不信を露にし、口先ばかりの臆病老人と影で罵る者もいました。が、ノーエルは。

「私の師団の中に仲間を助ける為の出動に不安がある者がいるのなら残っても構わない。残った者たちにはなんら咎めはないものと私が保証する」

こう言って兵士たち自身に進退を選ばせたのです。

たしかに冬の山越えが現実のものとなれば命の保証はありません。場合によっては全滅も有り得ます。しかも当時は王妃が亡くなって間もないという混乱期にあったので、家族や愛する者のために国に残りたいという兵士たちの気持ちもわからないでもありませんでした。

しかしノーエルの最後の一言で第五師団の全兵士が行くことを決めたのです。

彼は言いました。

「私はひとりでも行くつもりだ。ノスユナイア王国の為に、祖国のために。そしてそこに住まう家族のために」

しかしすったもんだの挙句に第五師団がイシア城塞に到着したものの、レアンからの状況報告はナシのつぶて、そして調査行も芳しくない結果をもたらすなど、動こうにも動けない状態に兵士の半ばは複雑な思いを抱きつつ安堵していたのでした。

「なんとか派兵先と定期的に連絡が取れないものだろうか」

ノーエルのこの願いにタラムスは難しい顔をして答えます。

「伝令を出向させるとしても決死隊になります。志願者を募れば勇敢な者は名乗りを上げるでしょうが・・・私としては」

「そうだな。そういう者にこそ危険なことはさせたくない、というのはわかるよ」

表情を固くしたままのタラムスもノーエルも内心では危険を冒して手駒を失いたくないという本音があったのです。

「しかし王妃様がお亡くなりになった事を報せた伝令隊は戻ってきたのだろう?」

「そのおかげで我々がここにこうしているわけですが、その時はフスラン国境に於ける帝国の不穏な行動を報せるため強行の必要ありと見て越境を決断したそうです」

「そうか」

「幸い全員無事にたどり着いていますが、彼らの話を聞いたところ運が良かったとかで、山越えの五日間、全行程で天候は安定していたそうです」

「ふむ・・・。少人数で運がよければ五日・・・か」

「閣下」

「ん?」

「少人数ならうまくいく可能性が高いとお考えならばそれは楽観的と言わざるを得ません。彼らは運が良かっただけです」

息を吐きながら口に拳を当てるノーエル。「・・・だろうな。だが軍事行動に情報収集は欠かせない。定期的に連絡があってこそ戦略が立てられるのだから」

「それは存じておりますが・・・」

「あ、そうだ」

「なんです?」

「伝光塔だよ」

「アレですか。しかし国境付近での建設や使用は禁じられています」

「それはそうだが、この状況ではそうも言っていられまい?」

「私は反対です。如何にこんな状況下とは言え、法を破る行為はあなたの経歴に良いわけがありません。賛同しかねます」

副官としてはそれは至極真っ当な意見でした。

「法律か・・・。しかしなタラムス。もしも何も知らずにここでのうのうとしていたがために、派兵軍が甚大な被害を受けた事を後から知らされるより、私は法を破った愚か者である方を選びたいと思うんだ」

タラムスは少し心配しました。

というのもこのノーエルという男は良く言えば天衣無縫、悪く言えば傍若無人。必要とあれば後先考えずに押し通してしまうという性格だったのです。

しかも厄介なことに無邪気でもあったので一概に悪行と断ずることができないのが困ったところでした。

「いけません閣下。くれぐれも下手な気を起こさないでくださいよ?」

「だがこのままではなぁ・・・山岳部であれば高い塔を立てなくても済みそうだし、あの山のあのあたりに伝光施設を作れたらだいぶん・・・」

「閣下」

山を指差して話していたノーエルは諌めるタラムスを見て肩をすくめました。

「・・・分かったよ。そう怖い顔をしなさんな」笑いながら言うノーエルにタラムスは渋面で反意を伝えるのが精一杯でした。

ノーエルはそれでも頭の中だけではこう考えていました。

伝光施設を山の頂上に設置すれば建設する施設数も最小限で済むのでその分危険も少ない。天候が悪ければ光が届かないので意味がありませんがそれでもないよりましだ。と。

しかし隣にいる副官の厳しい表情を見て首を縮めるように肩をすくめると、この事はしばらく考えるのも話すのもやめておこうと思い、話を変えました。

「普通に考えれば冬場の戦闘は敵さんだって避けたいところだろうし、春になるまでは楽観してもいいとは思う、・・・しかし・・・」

ノーエルはふと遠い目をし、それを見たタラムスは何か気がかりでもあるのかと尋ねました。

「なにか?」

「いや。・・・レアンで訃報を聞いた彼女たちのことを思うと少し不憫でね」

「彼女?ガーラリエル閣下ですか?」

「うん」

「そうですな。兵共々かなり気を揉まれていることでしょうが、・・・閣下はもしもの時にそれが足枷となって十分に実力を発揮できないと?」

「それもあるんだが、私が考えているのはそういうことじゃないんだ」

「といいますと?」

憂いを含んだ顔でノーエルは。「・・・訃報を聞いたときに、・・・特にガーラリエル少将は勲功の授与を断ったことを悔やんだのじゃないかと思ってね」

「ほう。それはまたなぜ?」

「喧嘩千人、獣人対戦の大勲功、元帥会議でも歯に衣着せぬ物言いと、いずれ女らしからぬ御仁だが、亡き国王陛下のことを深く敬愛してもいた。・・・さぞ辛い思いをしているんじゃないかな」

彼の憐れみのこもった口調に、タラムスは微笑みノーエルを見ます。

「閣下はああいう女性がお好みですか」

「え?!」

ノーエルはあまり冗談を言う方ではないタラムスの唐突な質問の内容に変な声を出してしまいました。

「なんだい。突然」

「どうなのです?」

「・・・」ノーエルはとぼけた感じの笑顔で答えます。「そう言う大佐はどうなんだい?」

「私ですか?」

いきなり切り返され、答えに窮したタラムスの様子を見てノーエルは笑いながら言いました。

「ははは。・・・あの人は意外と人好きのする性格なんじゃないかな。周りにいる人間がほっとかない。いろんな意味でね」

「閣下もそうだと?」

ノーエルは穏やかに応えました。

「信頼だとか、有能だからとか、そういう目に見える理由じゃなくて、・・・なんとなく手を貸したくなる。この人のそばには自分たちがいなければと思わせる。彼女はそういう人物像なんだと思うよ。私は」

タラムスは感歎して頷き、「うまく躱(かわ)された感じですな」そして質問をはぐらかされた事に笑いました。

「かわしてなんていないよ」

「そうですか?」

「そうさ。君だって彼女の人となりに触れればそう思う。きっとな」愉快そうに笑みを浮かべながらノーエルはそう言い、そして付け加えました。「その証拠に前国王陛下でさえも彼女には手を貸した」

「陛下が?」

「うん。元帥号の授与なんてなくてもよかったのに、きっと陛下は彼女に何かしてあげたくてウズウズしてたんだな」

「ははは。ガーラリエル閣下が聞いたら怒りますよ」

「おっと・・・それじゃ」人差し指を立てます。「口止め料は今晩の飲み代で手を打たないか」

「おやおや。さすがのオズ=ノーエル元帥閣下も1000人力には敵いませんかな?」

「まあ無理だろうね。ボーラ元帥以外であれほど勇猛な司令官を私は知らない」

「ご謙遜ですな」

タラムスは、数年前のレアン派兵の折、隊商警備の途上デザーンとの戦闘を繰り広げたノーエルを思い出していました。

◆デザーン人◆◆◆◆◆◆◆◆◆

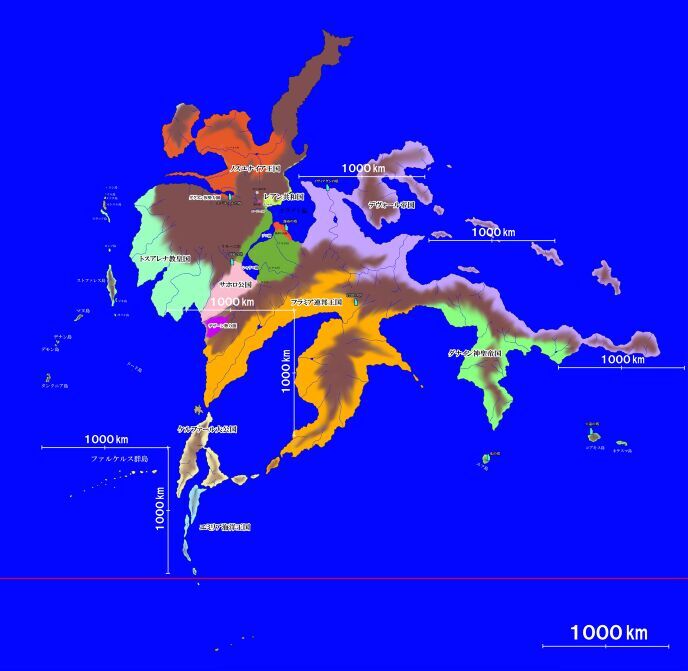

ジェミン族が作った品物を他国へ輸送するとき、どうしてもフスラン領内を通らなければならない事や、サホロ公国の東側に広がる荒野の近くを通らねばならない事があります。

フスラン王国はデヴォール帝国の連合国なので仮想敵国です。通商条約を結んでいるとはいえ略奪された品物の補償をしてくれるわけではありません。しかしこの仮想敵国内は軌道を使う事を許されていたので略奪からはある程度守られていました。

しかしサホロ公国内に入ると国防の理由から軌道はあるものの使用許可が下りません。有事の際に軌道がふさがって兵力輸送に支障があっては困るという理由からです。そして問題はここからサホロ公国南端の港までの道のりです。特に東側にある荒野に近い道は隊商警備がぜひとも必要な地域となっています。

このサホロ公国東側に広がる荒野にはデザーン人という爬虫類型人類が棲みついていますが、マシュラ族やジェミン族とは敵対していました。しかも山賊行為による略奪は当たり前のように仕掛けてきます。

もちろんそれに対してサホロ公国も指をくわえてみているだけではなく、宗主国であるトスアレナ教皇国に依頼して軍隊を駐屯させることで対抗してきました。しかしトスアレナの駐屯軍はあまり勤勉でなかったようです。

そんな状況なのでサホロ国内での隊商警備は必要不可欠となっているのです。

ノーエルが警備した隊商が運ぶ商品の最終目的地はフラミア連邦王国ですが、警備はサホロ公国の最南端の港"サガクラ"までです。

その時運ぶものが高価な品々ばかりだったため、輸送路も安全と迅速を兼ねる道を使う事も決まっていました。ところがその時はサホロ公国側から『軌道に空きがあるから、途中まででいいなら使ってもいいよ』という通達があったのです。もちろん時間が短縮できるなら、と効率重視のジェミン族はその申し出に飛びつきました。しかし、そうする事で一つの懸念が浮かび上がってしまいます。

途中下車した場所は荒野から10kmの地点で、デザーン人の襲撃が予想されました。それでもその時はトスアレナ駐屯軍も常駐する出城が至る所にあるため問題ないだろうと選ばれたのです。

下車後は特に何事もなく順調でした。しかし港まであと20kmほどになったところで突如としてデザーン人に襲撃されたのです。

襲い来たデザーンは300人に迫る大軍です。これに対する隊商警備は騎馬隊が三十騎、歩兵も30人ほどと言う少数部隊という絶望的な差。ジェミン族たちはこうなったらデザーン人と何とか交渉して品物の2割を渡して見逃してもらおうと考えましたが、ノーエルは立ち向かったのです。

ノーエルが選抜した兵は彼の子飼い中の子飼い、精鋭中の精鋭でした。5倍の兵力差の300人の山賊を蹴散らしたのです。

もちろんジェミン族は大喜びです。しかしこの話には後日談があります。

この事件のすぐ後にまたしてもデザーン人の襲撃事件が起こったのです。しかも品目はやはり高級品でその時警備にあたっていたのはノーエルという偶然。

そして今度の襲撃に現れたデザーン人は前回の三倍を超える1000人という大軍でした。しかしこれに対しノーエルは隊商警備を200人に増やして撃退したのです。

これはノーエルの読み勝ちとも思えましたが、実はそうではなく呆れた事にその時もまたサホロ公国側から軌道の空きを通達されていたのです。さすがに何かあると誰もが思いました。丁重に申し出を断ろうというジェミン族の隊商隊長にノーエルは面白いからもう一度やろうと言われたそうで、前回の実績を汲んでノーエルに従ったのでした。

結果は案の定です。

そして輸送品をすべて目的地に届けた帰路。ノーエルはデザーン人の本拠地を逆に襲撃するという行動に出たのです。まさかの出来事にデザーン人はたった200人の討伐隊に白旗を上げ降伏。隊商襲撃をしないことを約束させたのです。

そしてその時以来、サホロ公国側からの軌道使用許可はピタリと止まります。真実は追及されませんでしたが輸出品が高級品の場合は隊商警備を少なくとも200名以上で実施する事になったのです。

その時同道していた副官のタラムスは大尉でノーエルは当時はまだ中佐で大隊長でしたが、指揮の的確さ、騎兵を率いての勇敢な戦いぶり、時を逃さぬ判断力に脱帽し思ったものでした。

この人にならば命を預けても良いと。

ノーエルはもう一度レノア山脈を見上げました。つい先刻まで夕日に照らされていた峰々は既に灰褐色に色を変えて、時折吹き降ろす微風さえも肌を切る冷たさがありました。

「今夜は格別に冷えそうだな。タラムス大佐。夜の見張り達には何か温かい飲み物でも振舞ってやってくれ」

「わかりました」

春までは。

ノーエルは何かしら落ち着かない感覚を胸に抱いていました。

何か妙な予感がするという程度でしたが、次の春の訪れはいつもの喜びに満ちた季節にはならない。そんな気がしていたのです。

■天才画家

「さて」

ダンツアルドは手を合わせ、満面の笑みを顔中に貼り付けて目の前にいる若者たちひとりひとりに浅く挨拶をしました。とても嬉しそうです。

軽やかな足取りで踵を返し、大きな画板が置かれた画台の前に立つと、胸に手を当てて目を閉じました。

「本日という佳き日、この純白の画板に貴き人々を描けることを神々に、特にラグネイオンに心より感謝の意を捧げます」

「ラグネイオン?」

アレスは聞いたことがないその言葉に首をかしげます。

「エミリア海洋王国の古い神様の名前だよ」

「美術の神様です」

アレスは答えたカルとシャアルに小さく何度か頷くと、「エミリアには何人くらいの神様がいるの?」小さな声でそう言いながらまだ目を閉じて祈っているダンツアルドを見ました。

「1000人以上いるかなぁ・・・」

「せ!・・・んにん?」驚いて口を押さえ「そんなに?」目を見開きました。

「遠い昔から土着の神を取り込んでいるうちに自然に増えたんだ」

「エミリア海洋王国は世界で一番古い国なんだよ。だから」

「古いって・・・どれくらい?」

「それが今でもわかっていないんだ。国としてはっきりと記録されているのは今から3700年ぐらい前で、もっと前になると六千年前とか、八千年ほど前とかが興りという説もあるね」

「は!・・・っせん年?」

これにはアレスだけでなくエデリカも驚きました。ノスユナイアの10倍近い歴史です。

「そう。だから調べるにしても書物を紐解くというより、発掘に頼ることがもっぱらなのさ」

「まだまだ調査の段階で8000年というのもウソかホントかわからないんだよ」

アレスは目を輝かせてカルやシャアルを見てはうんうんと頷きます。

「現段階では仮説にすぎないけど六千年前。現在ある国がまだ一つもなかった頃、現在のエミリアは4つの島だけど、そのうちの一番南端の島にマシュラ族数千人が住んでひとつの共同体を作っていたらしいんだ」

「ただその時の彼らがいつごろ何処から来たのか、そしてどう言う理由でそこに住み着いたのかは誰も知らないんだよ」

「学者の中には、”彼らは魔法大戦の生き残りだ”という人もいるね」

「一万年前の?」

「うん。その大戦で人類は絶滅しかけたんだけど、僅かな生き残りが争いを嫌って大陸を南へと逃げに逃げてたどり着いたのがその島だった・・・という説があるんだ」

「そうなんだ・・・」

シャアルはカルの言葉に少しばかり異を唱えました。

「でも魔法大戦の戦場は現在のフラミア連邦王国あたりだったと言うから、その他の地域には人がいたと思う。だから絶滅というのは大げさだと僕は思うけどな」

「大戦による文明の消失=絶滅という意味では正しいとも言えるんじゃないか?」

シャアルは異を唱えながらもカルの意見に肯定の意を表すように頷きました。

「たしかに。その頃あった文明はマシュラ族が主体となって発展させたものではなかったから、もしも大戦がなかったらこの世界はセノン族やシャイア族の物だったかもしれない。そう考えればシャイア族やセノン族にとっては絶滅と言われれば、頷けなくはない・・・か」

「シャイア族は既に絶滅したとも言われ、そしてセノン族も・・・」

アレスは森の毒でセノン族が滅びの道を歩んでいることを知っていました。それが戦争による被害でないにしても、一番近くで自分のことを見てくれているカーヌ=アーのことを思うと心が重くなってゆきます。

「いや。セノン族に限ってはハーフセノン族が後を引き継ぐから絶滅ではなく方向転換といえなくもない」

「そうだな。そう捉えたほうがいいだろうな」

カルはそう言い終えるとアレスに向き直って話を元に戻しました。

「話を戻そう。エミリア海洋王国のすごいところは人間との戦争を一切せずに最南端の島から徐々に他の島の人々を運命共同体として取り込んでいった事なんだ」

アレスは驚きを交えた溜息を漏らしました。

「取り込むというより、生活圏を広げていった、というのが正しいかも。当時は他の三つの島には殆ど人は住んでいなかったそうだから、時を経るうちに自然に居住地域が広がって行ったと考えるべきだろうね」

「そうだな。四つの島がひとつの国体を成したのを仮に4000年から5000年ほど前だと考えれば辻褄は・・・」

そのとき、祈りを終えたダンツアルドが軽く咳払いをして一同の方へ向き直りました。

「それでは」

アレスたちはハッとしてダンツアルドを見ます。

「みなさん実に良いお顔をしていらっしゃいます。どうかこの不肖ダンツアルドめにご尊顔をお向け頂けましょうか。・・・素晴らしい!この陰影、この構図、吹き付ける高貴な風にわたくし頭がおかしくなりそうです!さあ笑顔です!笑顔です!」

笑顔でと言われなくてもダンツアルドの裏返りかけた声とその口調に皆自然と口角が上がってしまいます。

ダンツアルドは手で四角を作って十数秒の間、最前列に座るアレスとその両脇に座るエデリカとミニ、その後ろに立つシャアルとカル、それぞれの顔を真剣な眼差しで、或いは歓喜の眼差しでジッと見つめました。

そして。

「はい結構です!ありがとうございました今日はここまでです!素晴らしいぃ!!」

「え・・・もう終わり?」

アレスは拍子抜けしたようにポカンとした顔でエデリカと視線を合わせました。

「さ、行こう」

カルに促されて皆隣の部屋へ行き、それぞれソファや椅子に座るとアレスが言いました。

「僕は何時間も動かずにいるかと思ったのに・・・」

「わたくしもですわ」ミニも驚いています。「芸術家ってもっと穴があくほどしつこく見つめてくるものだと思っていましたのに」

「驚いたな。あの画家、ダンツアルドは・・・」

シャアルまでもが感心するとカルはふふふと笑って自分の事のように自慢げに言いました。

「彼は天才だよ。ああして一度見たものは決して忘れない。あとは自分の頭の中にある私たちの姿を画板に書き写していくのさ。繊細な服のしわひとすじに至るまで緻密にね」

アレスは言葉を失いました。

「どれくらいで完成だろう?」

「手直しとか、印象を焼き付けるために何度か足を運ばされるけど、私の肖像画はたいてい一週間ほどだったから、三週間はかからないと思う」

「半月ぐらいか・・・」と言ったあとすぐシャアルは思い直したように慌てて言いました。「ちょっと待てよカル。そんなに滞在するつもりなのか?」

「私はそうするつもりだが、シャアル、君に無理強いする気はないよ」

「え、いや・・・」

シャアルはキョロリと目玉を動かし、滞在することによって齎(もたら)される様々なできごとに思いを巡らせました。その中で一番大きな思いはあのカレラのこと。それをまるで見透かしたかのようにカルは”さあどうする”と言うような表情でシャアルを見続けたのです。

シャアルは、親友のありがたさにやれやれといった顔で応えました。

「まあ・・・うん。長い人生のうちのたった半月だものな。・・・それに君たちを置いては帰れないよ」

「お気遣い感謝するよ。公爵閣下」

カルは含みのある嬉し顔で笑いました。

「完成が楽しみだね。エデリカ」

「うん・・・あ、はい陛下」

すっかりカルたちと意気投合したアレス。

もう大丈夫。きっとうまくいく。何もかも。今度こそ私は近衛になれる。まだ冬の去らないノスユナイア王国にあってそう思うエデリカの心に、まるで暖かな春風が吹き込んで来るようでした。

第30話へつづく

【エミリア海洋王国】

現段階で最も古い記録はエミリア最南端の島であるダスカルで発掘された石版の文字表記だと言われている。

そのままでは読めないが年代別に遡ると読めると言われ、8000年前と結論した学者がいた。

しかし異を唱える学者も多く、真偽のほどはわからない。

【魔法大戦前の世界】

学説によれば現在のフラミア連邦王国のある地域でセノン族の築き上げた文明はその当時紛れもなく世界一高度なものだったと言われている。しかしなんといっても一万年以上も前の事で、僅かな生き残りであるセノン族もその事については多くを語ろうとしない。だから真相はハッキリしていない。

過激な学者は歴史の真実の隠匿だと言ったり、不謹慎な者の中にはセノン族が絶滅したあと、彼らの隠れ里から歴史の真相が発見されるだろうなどと言う不謹慎者もいる。

いずれにしても魔法大戦で多くの文化文明が失われ、それに伴って書物も失われた。

応援ありがとうございます!

0

お気に入りに追加

0

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる