お気に入りに追加

208

あなたにおすすめの小説

君の恋人

risashy

BL

朝賀千尋(あさか ちひろ)は一番の親友である茅野怜(かやの れい)に片思いをしていた。

伝えるつもりもなかった気持ちを思い余って告げてしまった朝賀。

もう終わりだ、友達でさえいられない、と思っていたのに、茅野は「付き合おう」と答えてくれて——。

不器用な二人がすれ違いながら心を通わせていくお話。

とある金持ち学園に通う脇役の日常~フラグより飯をくれ~

無月陸兎

BL

山奥にある全寮制男子校、桜白峰学園。食べ物目当てで入学した主人公は、学園の権力者『REGAL4』の一人、一条貴春の不興を買い、学園中からハブられることに。美味しい食事さえ楽しめれば問題ないと気にせず過ごしてたが、転入生の扇谷時雨がやってきたことで、彼の日常は波乱に満ちたものとなる──。

自分の親友となった時雨が学園の人気者たちに迫られるのを横目で見つつ、主人公は巻き込まれて恋人のフリをしたり、ゆるく立ちそうな恋愛フラグを避けようと奮闘する物語です。

風紀委員長様は王道転校生がお嫌い

八(八月八)

BL

※11/12 10話後半を加筆しました。

11/21 登場人物まとめを追加しました。

【第7回BL小説大賞エントリー中】

山奥にある全寮制の名門男子校鶯実学園。

この学園では、各委員会の委員長副委員長と、生徒会執行部が『役付』と呼ばれる特権を持っていた。

東海林幹春は、そんな鶯実学園の風紀委員長。

風紀委員長の名に恥じぬ様、真面目実直に、髪は七三、黒縁メガネも掛けて職務に当たっていた。

しかしある日、突如として彼の生活を脅かす転入生が現われる。

ボサボサ頭に大きなメガネ、ブカブカの制服に身を包んだ転校生は、元はシングルマザーの田舎育ち。母の再婚により理事長の親戚となり、この学園に編入してきたものの、学園の特殊な環境に慣れず、あくまでも庶民感覚で突き進もうとする。

おまけにその転校生に、生徒会執行部の面々はメロメロに!?

そんな転校生がとにかく気に入らない幹春。

何を隠そう、彼こそが、中学まで、転校生を凌ぐ超極貧ド田舎生活をしてきていたから!

※11/12に10話加筆しています。

【BL】男なのになぜかNo.1ホストに懐かれて困ってます

猫足

BL

「俺としとく? えれちゅー」

「いや、するわけないだろ!」

相川優也(25)

主人公。平凡なサラリーマンだったはずが、女友達に連れていかれた【デビルジャム】というホストクラブでスバルと出会ったのが運の尽き。

碧スバル(21)

指名ナンバーワンの美形ホスト。博愛主義者。優也に懐いてつきまとう。その真意は今のところ……不明。

「僕の方がぜってー綺麗なのに、僕以下の女に金払ってどーすんだよ」

「スバル、お前なにいってんの……?」

冗談? 本気? 二人の結末は?

美形病みホスと平凡サラリーマンの、友情か愛情かよくわからない日常。

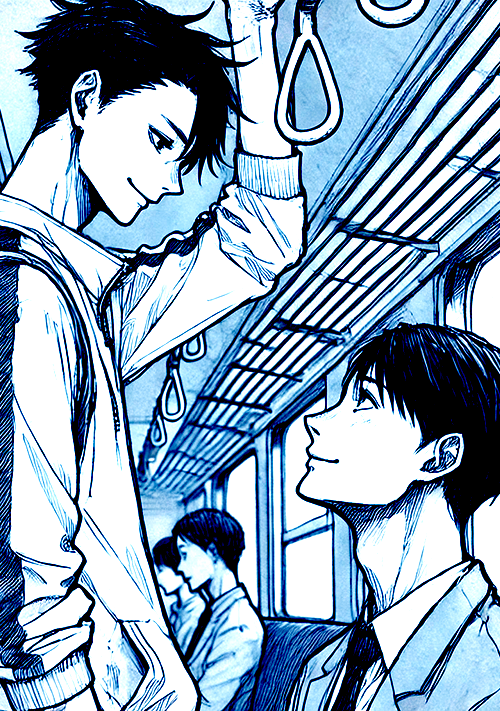

たまにはゆっくり、歩きませんか?

隠岐 旅雨

BL

大手IT企業でシステムエンジニアとして働く榊(さかき)は、一時的に都内本社から埼玉県にある支社のプロジェクトへの応援増員として参加することになった。その最初の通勤の電車の中で、つり革につかまって半分眠った状態のままの男子高校生が倒れ込んでくるのを何とか支え抱きとめる。

よく見ると高校生は自分の出身高校の後輩であることがわかり、また翌日の同時刻にもたまたま同じ電車で遭遇したことから、日々の通勤通学をともにすることになる。

世間話をともにするくらいの仲ではあったが、徐々に互いの距離は縮まっていき、週末には映画を観に行く約束をする。が……

家事代行サービスにdomの溺愛は必要ありません!

灯璃

BL

家事代行サービスで働く鏑木(かぶらぎ) 慧(けい)はある日、高級マンションの一室に仕事に向かった。だが、住人の男性は入る事すら拒否し、何故かなかなか中に入れてくれない。

何度かの押し問答の後、なんとか慧は中に入れてもらえる事になった。だが、男性からは冷たくオレの部屋には入るなと言われてしまう。

仕方ないと気にせず仕事をし、気が重いまま次の日も訪れると、昨日とは打って変わって男性、秋水(しゅうすい) 龍士郎(りゅうしろう)は慧の料理を褒めた。

思ったより悪い人ではないのかもと慧が思った時、彼がdom、支配する側の人間だという事に気づいてしまう。subである慧は彼と一定の距離を置こうとするがーー。

みたいな、ゆるいdom/subユニバース。ふんわり過ぎてdom/subユニバースにする必要あったのかとか疑問に思ってはいけない。

※完結しました!ありがとうございました!

出戻り聖女はもう泣かない

たかせまこと

BL

西の森のとば口に住むジュタは、元聖女。

男だけど元聖女。

一人で静かに暮らしているジュタに、王宮からの使いが告げた。

「王が正室を迎えるので、言祝ぎをお願いしたい」

出戻りアンソロジー参加作品に加筆修正したものです。

ムーンライト・エブリスタにも掲載しています。

表紙絵:CK2さま

騎士団で一目惚れをした話

菫野

BL

ずっと側にいてくれた美形の幼馴染×主人公

憧れの騎士団に見習いとして入団した主人公は、ある日出会った年上の騎士に一目惚れをしてしまうが妻子がいたようで爆速で失恋する。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる