お気に入りに追加

149

あなたにおすすめの小説

ガラス玉のように

イケのタコ

BL

クール美形×平凡

成績共に運動神経も平凡と、そつなくのびのびと暮らしていたスズ。そんな中突然、親の転勤が決まる。

親と一緒に外国に行くのか、それとも知人宅にで生活するのかを、どっちかを選択する事になったスズ。

とりあえず、お試しで一週間だけ知人宅にお邪魔する事になった。

圧倒されるような日本家屋に驚きつつ、なぜか知人宅には学校一番イケメンとらいわれる有名な三船がいた。

スズは三船とは会話をしたことがなく、気まずいながらも挨拶をする。しかし三船の方は傲慢な態度を取り印象は最悪。

ここで暮らして行けるのか。悩んでいると母の友人であり知人の、義宗に「三船は不器用だから長めに見てやって」と気長に判断してほしいと言われる。

三船に嫌われていては判断するもないと思うがとスズは思う。それでも優しい義宗が言った通りに気長がに気楽にしようと心がける。

しかし、スズが待ち受けているのは日常ではなく波乱。

三船との衝突。そして、この家の秘密と真実に立ち向かうことになるスズだった。

まさか「好き」とは思うまい

和泉臨音

BL

仕事に忙殺され思考を停止した俺の心は何故かコンビニ店員の悪態に癒やされてしまった。彼が接客してくれる一時のおかげで激務を乗り切ることもできて、なんだかんだと気づけばお付き合いすることになり……

態度の悪いコンビニ店員大学生(ツンギレ)×お人好しのリーマン(マイペース)の牛歩な恋の物語

*2023/11/01 本編(全44話)完結しました。以降は番外編を投稿予定です。

僕のために、忘れていて

ことわ子

BL

男子高校生のリュージは事故に遭い、最近の記憶を無くしてしまった。しかし、無くしたのは最近の記憶で家族や友人のことは覚えており、別段困ることは無いと思っていた。ある一点、全く記憶にない人物、黒咲アキが自分の恋人だと訪ねてくるまでは────

エスポワールで会いましょう

茉莉花 香乃

BL

迷子癖がある主人公が、入学式の日に早速迷子になってしまった。それを助けてくれたのは背が高いイケメンさんだった。一目惚れしてしまったけれど、噂ではその人には好きな人がいるらしい。

じれじれ

ハッピーエンド

1ページの文字数少ないです

初投稿作品になります

2015年に他サイトにて公開しています

【完結】我が侭公爵は自分を知る事にした。

琉海

BL

不仲な兄の代理で出席した他国のパーティーで愁玲(しゅうれ)はその国の王子であるヴァルガと出会う。弟をバカにされて怒るヴァルガを愁玲は嘲笑う。「兄が弟の事を好きなんて、そんなこと絶対にあり得ないんだよ」そう言う姿に何かを感じたヴァルガは愁玲を自分の番にすると宣言し共に暮らし始めた。自分の国から離れ一人になった愁玲は自分が何も知らない事に生まれて初めて気がついた。そんな愁玲にヴァルガは知識を与え、時には褒めてくれてそんな姿に次第と惹かれていく。

しかしヴァルガが優しくする相手は愁玲だけじゃない事に気づいてしまった。その日から二人の関係は崩れていく。急に変わった愁玲の態度に焦れたヴァルガはとうとう怒りを顕にし愁玲はそんなヴァルガに恐怖した。そんな時、愁玲にかけられていた魔法が発動し実家に戻る事となる。そこで不仲の兄、それから愁玲が無知であるように育てた母と対峙する。

迎えに来たヴァルガに連れられ再び戻った愁玲は前と同じように穏やかな時間を過ごし始める。様々な経験を経た愁玲は『知らない事をもっと知りたい』そう願い、旅に出ることを決意する。一人でもちゃんと立てることを証明したかった。そしていつかヴァルガから離れられるように―――。

異変に気づいたヴァルガが愁玲を止める。「お前は俺の番だ」そう言うヴァルガに愁玲は問う。「番って、なに?」そんな愁玲に深いため息をついたヴァルガはあやすように愁玲の頭を撫でた。

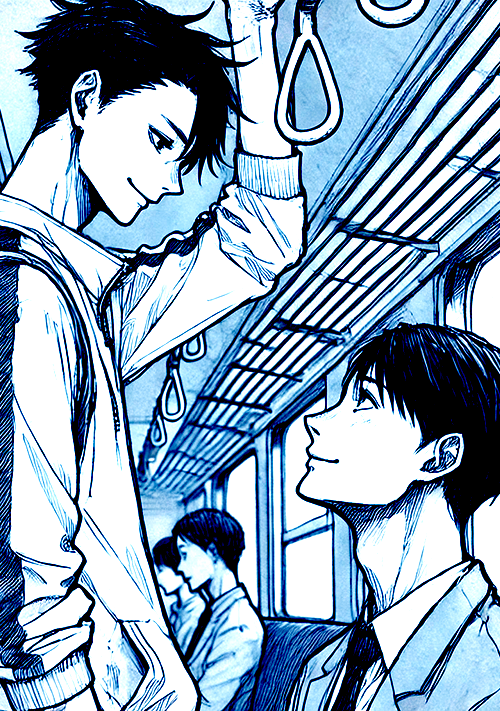

たまにはゆっくり、歩きませんか?

隠岐 旅雨

BL

大手IT企業でシステムエンジニアとして働く榊(さかき)は、一時的に都内本社から埼玉県にある支社のプロジェクトへの応援増員として参加することになった。その最初の通勤の電車の中で、つり革につかまって半分眠った状態のままの男子高校生が倒れ込んでくるのを何とか支え抱きとめる。

よく見ると高校生は自分の出身高校の後輩であることがわかり、また翌日の同時刻にもたまたま同じ電車で遭遇したことから、日々の通勤通学をともにすることになる。

世間話をともにするくらいの仲ではあったが、徐々に互いの距離は縮まっていき、週末には映画を観に行く約束をする。が……

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる