2 / 15

第二話

しおりを挟む

「そうですね、私は、何と言っても小間物屋裁断というやつですか」

隣で酒を飲んでいた客が言った。老舗の旦那といった落ち着いたみなりの男だ。

この日、間部瀬は頼方と成瀬よりも一足先に、御目当ての小料理屋「支音魔庵」に来ていた。前任者から引き続き雇うことになった岡引「やましん」こと山奥の慎吉も一緒だ。

見るからに新米役人という振る舞いの間部瀬に皆の視線が集中していたが、後で奉行も来ると知れるや、客達の間でこれまで播磨守がくだした裁断の話で盛り上って行った。

あれは名裁断だ、これも良い、と客が好みの裁断を語り出したのだ。

「そちらさんの、ご贔屓の裁断ってぇのは、何ですか?」

慎吉の問い掛けに、隣に座る老舗の旦那風の客が答えたのが「小間物屋裁断」である。

店の主人が料理を運んできて話に加わる。

「ほう、小間物屋裁断ですか。それは知らないな」

間部瀬が料理を受け取りながらその客に顔を向けた。

「私も初めて聞きます。どのような裁断ですか」

主人が空いている席に腰を下ろすと、間部瀬に銚子を突き出した。

「おや、お役人さんもご存知ないのですか」

間部瀬が酒を注がれながら恥ずかしそうに肩をすぼめた。

「はあ、その・・」

既に赤い顔の慎吉がすかさず口を挟む。

「この旦那は、先日同心になられたばかりでして、まだ何も知らないのですよ」

客の間からドッと笑い声が上がった。

気遣うことを知らない上方出身の男が調子に乗る。

「だから、捕り物も経験が無くて、こりゃあ、今のところは見習いみたいなものですかねぇ」

間部瀬が顔を真っ赤にして立ち上がった。

「ばかぁ、やめろ、やましん」

慌てて店の主人が止めに入る。

「まあ、まあ、落ち着いてください。もうすぐお奉行様もお見えになることですし」

間部瀬が顔をしかめながら座った。慎吉は我関せずとばかりに料理に酒にと手を伸ばしている。

「それよりも、その小間物屋裁断の話を聞きたいですなぁ。お客さん、お話し願いますか」

老舗の旦那風の男が微笑みながら酒を口につけた。

「そうですね、では、少し長くなりますが・・」

他の客もその男に注目した。

「あれは確か、嘉永五年の春頃だったと思います。遠山の金さんがお辞めになり、新しい奉行はどの様な方なのかと思っていたら、何と、あの国定忠治に死罪を申し渡した方だと分かり、それはもう噂で持ちきりでした。町中の悪が震え上がったものです。そんな気分がまだ覚め切らない頃でした・・」

場が静かになった。慎吉だけが手と口を動かしている。

どこかで猫が鳴いている。

神田川を黒澤橋から少し上ったところに小さな中州がある。水嵩が少しでも多くなれば隠れてしまうぐらいのもので、春先などはほとんど見ることが無いほどだ。

その中州に何やら黒いものが引っかかっているのを、朝早くから主人の用事で橋を渡っていた丁稚小僧が発見して用事先の店に知らせ、店の者が番所に届け出た。ゆらゆらと揺れる様子は、遠目からも人だと判った。

身元は直に割れた。取立屋の市蔵という男である。

高利貸しの依頼を受けて強引な取立てを行っていることはその筋では知れ渡っていたこともあり、恨みを抱く者も少なからずいるであろうことは容易に想像がついた。

「その筋の揉め事だろう。こりゃあ、直ぐに方が付くな」

同心神宮燕五郎は事件の解決を楽観視した。早速、市蔵を使っていた高利貸しを調べ、そこを回った。

「へい、市蔵は使っていましたよ」

「金満屋」という高利貸し屋の主人が、胡散臭そうな目つきで神宮を見た。小太りでテカテカ光る色黒の肌、分厚い唇に横に広がった鼻と、いかにもあこぎな商売をしています、と語っている風貌だ。

「おたくの客と、何やら揉めているような話はなかったか」

「揉めているとは」

「市蔵は、脅し透しで強引な取り立てをしている話を聞いたものでな」

主人がフンと鼻で笑った。

「期限までにきちんと返していただく客の分などは、わざわざ取り立て屋などには頼みませんよ。奴に任せるのは、何やかんやと言って金を返さない奴の分でね。約束を守らねぇ客には、少しきつく言っても良くはございませんか」

神宮が苦笑いをした。

「いや、そういう意味では無くてだなぁ、市蔵が脅し・・、いや、少しきつく言ったために、客と揉めたような話だ」

店の奥から強面の屈強そうな二人の男が出て来て、主人の背後に立った。ジッと神宮を睨んでいる。主人が後ろをチラリと見て、余裕を得たように上体を起こして表情を崩した。

「さあ、知りませんなぁ」

神宮は全く表情を変えずに、主人の前に置いてある帳簿に手を伸ばした。

「そうですか。ちょっと、帳簿を見せてもらうよ」

二人の強面の男が動こうとするのを主人が右手をあげて止めた。

「良いでしょう。何らやましい所はございません」

神宮は帳簿を手にして、ゆっくりとめくり始めた。貸し付けの日付、金額、相手方、返済予定日付、返済日、返済額などの順に記載されている。

神宮は落胆した。

あるいは揉め事の痕跡でも、と思い期待を持って見たものの、粛々と数字が並んでいるだけで、何らそれらしいものは無かった。

「なるほど・・、まあ、商売は順調のようですな・・」

神宮が帳簿を閉じて主人に返した。

「ほう、お役人さんでも、商人の帳簿の見方がお分かりですか」

主人が馬鹿にしたような口調でボソッと呟いた。後ろの二人も口を開け汚い歯を見せながらニヤついている。

神宮はムカッとしたものの返す言葉が無かった。奉行所で見慣れている書類を吟味するのとは違って、商売の帳簿の記載内容を評価するだけの知識を持っていないのは確かだった。

少なくとも、帳簿からは市蔵殺しに繋がるようなものは何ら見て取れない。

「ありがとうよ、手間をかけたな」

神宮は立ち上がって店を後にした。背中で主人らの笑い声がした。

その後、数軒の高利貸し屋を回ったが結果は同じだった。神宮は、事件解決を楽観していた気持ちが一転し、急に行き埋まり感を覚えた。

隣で酒を飲んでいた客が言った。老舗の旦那といった落ち着いたみなりの男だ。

この日、間部瀬は頼方と成瀬よりも一足先に、御目当ての小料理屋「支音魔庵」に来ていた。前任者から引き続き雇うことになった岡引「やましん」こと山奥の慎吉も一緒だ。

見るからに新米役人という振る舞いの間部瀬に皆の視線が集中していたが、後で奉行も来ると知れるや、客達の間でこれまで播磨守がくだした裁断の話で盛り上って行った。

あれは名裁断だ、これも良い、と客が好みの裁断を語り出したのだ。

「そちらさんの、ご贔屓の裁断ってぇのは、何ですか?」

慎吉の問い掛けに、隣に座る老舗の旦那風の客が答えたのが「小間物屋裁断」である。

店の主人が料理を運んできて話に加わる。

「ほう、小間物屋裁断ですか。それは知らないな」

間部瀬が料理を受け取りながらその客に顔を向けた。

「私も初めて聞きます。どのような裁断ですか」

主人が空いている席に腰を下ろすと、間部瀬に銚子を突き出した。

「おや、お役人さんもご存知ないのですか」

間部瀬が酒を注がれながら恥ずかしそうに肩をすぼめた。

「はあ、その・・」

既に赤い顔の慎吉がすかさず口を挟む。

「この旦那は、先日同心になられたばかりでして、まだ何も知らないのですよ」

客の間からドッと笑い声が上がった。

気遣うことを知らない上方出身の男が調子に乗る。

「だから、捕り物も経験が無くて、こりゃあ、今のところは見習いみたいなものですかねぇ」

間部瀬が顔を真っ赤にして立ち上がった。

「ばかぁ、やめろ、やましん」

慌てて店の主人が止めに入る。

「まあ、まあ、落ち着いてください。もうすぐお奉行様もお見えになることですし」

間部瀬が顔をしかめながら座った。慎吉は我関せずとばかりに料理に酒にと手を伸ばしている。

「それよりも、その小間物屋裁断の話を聞きたいですなぁ。お客さん、お話し願いますか」

老舗の旦那風の男が微笑みながら酒を口につけた。

「そうですね、では、少し長くなりますが・・」

他の客もその男に注目した。

「あれは確か、嘉永五年の春頃だったと思います。遠山の金さんがお辞めになり、新しい奉行はどの様な方なのかと思っていたら、何と、あの国定忠治に死罪を申し渡した方だと分かり、それはもう噂で持ちきりでした。町中の悪が震え上がったものです。そんな気分がまだ覚め切らない頃でした・・」

場が静かになった。慎吉だけが手と口を動かしている。

どこかで猫が鳴いている。

神田川を黒澤橋から少し上ったところに小さな中州がある。水嵩が少しでも多くなれば隠れてしまうぐらいのもので、春先などはほとんど見ることが無いほどだ。

その中州に何やら黒いものが引っかかっているのを、朝早くから主人の用事で橋を渡っていた丁稚小僧が発見して用事先の店に知らせ、店の者が番所に届け出た。ゆらゆらと揺れる様子は、遠目からも人だと判った。

身元は直に割れた。取立屋の市蔵という男である。

高利貸しの依頼を受けて強引な取立てを行っていることはその筋では知れ渡っていたこともあり、恨みを抱く者も少なからずいるであろうことは容易に想像がついた。

「その筋の揉め事だろう。こりゃあ、直ぐに方が付くな」

同心神宮燕五郎は事件の解決を楽観視した。早速、市蔵を使っていた高利貸しを調べ、そこを回った。

「へい、市蔵は使っていましたよ」

「金満屋」という高利貸し屋の主人が、胡散臭そうな目つきで神宮を見た。小太りでテカテカ光る色黒の肌、分厚い唇に横に広がった鼻と、いかにもあこぎな商売をしています、と語っている風貌だ。

「おたくの客と、何やら揉めているような話はなかったか」

「揉めているとは」

「市蔵は、脅し透しで強引な取り立てをしている話を聞いたものでな」

主人がフンと鼻で笑った。

「期限までにきちんと返していただく客の分などは、わざわざ取り立て屋などには頼みませんよ。奴に任せるのは、何やかんやと言って金を返さない奴の分でね。約束を守らねぇ客には、少しきつく言っても良くはございませんか」

神宮が苦笑いをした。

「いや、そういう意味では無くてだなぁ、市蔵が脅し・・、いや、少しきつく言ったために、客と揉めたような話だ」

店の奥から強面の屈強そうな二人の男が出て来て、主人の背後に立った。ジッと神宮を睨んでいる。主人が後ろをチラリと見て、余裕を得たように上体を起こして表情を崩した。

「さあ、知りませんなぁ」

神宮は全く表情を変えずに、主人の前に置いてある帳簿に手を伸ばした。

「そうですか。ちょっと、帳簿を見せてもらうよ」

二人の強面の男が動こうとするのを主人が右手をあげて止めた。

「良いでしょう。何らやましい所はございません」

神宮は帳簿を手にして、ゆっくりとめくり始めた。貸し付けの日付、金額、相手方、返済予定日付、返済日、返済額などの順に記載されている。

神宮は落胆した。

あるいは揉め事の痕跡でも、と思い期待を持って見たものの、粛々と数字が並んでいるだけで、何らそれらしいものは無かった。

「なるほど・・、まあ、商売は順調のようですな・・」

神宮が帳簿を閉じて主人に返した。

「ほう、お役人さんでも、商人の帳簿の見方がお分かりですか」

主人が馬鹿にしたような口調でボソッと呟いた。後ろの二人も口を開け汚い歯を見せながらニヤついている。

神宮はムカッとしたものの返す言葉が無かった。奉行所で見慣れている書類を吟味するのとは違って、商売の帳簿の記載内容を評価するだけの知識を持っていないのは確かだった。

少なくとも、帳簿からは市蔵殺しに繋がるようなものは何ら見て取れない。

「ありがとうよ、手間をかけたな」

神宮は立ち上がって店を後にした。背中で主人らの笑い声がした。

その後、数軒の高利貸し屋を回ったが結果は同じだった。神宮は、事件解決を楽観していた気持ちが一転し、急に行き埋まり感を覚えた。

0

お気に入りに追加

2

あなたにおすすめの小説

永き夜の遠の睡りの皆目醒め

七瀬京

歴史・時代

近藤勇の『首』が消えた……。

新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。

しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。

近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。

首はどこにあるのか。

そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。

※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい

聞こえる

戸沢一平

歴史・時代

葉山藩庶務役平士の鹿山猪四郎は、貧弱な体で容姿もさえないことから劣等感に苛まれていた。

ある日、猪四郎は馬に頭を蹴られたことをきっかけに、馬の言葉がわかるようになる。にわかに信じられないことだが、そのことで、間一髪、裏山の崩壊から厩の馬達を救うことになる。

更に、猪四郎に不思議なことが起こっているのがわかった。人が心に思ったことも聞こえるようになったのだ。この能力により、猪四郎は、次第に周囲から出来る者として認められていく。

自分は特別な存在になったとばかり、貪欲になった猪四郎は名を上げようと必死になっていく。

北武の寅 <幕末さいたま志士伝>

海野 次朗

歴史・時代

タイトルは『北武の寅』(ほくぶのとら)と読みます。

幕末の埼玉人にスポットをあてた作品です。主人公は熊谷北郊出身の吉田寅之助という青年です。他に渋沢栄一(尾高兄弟含む)、根岸友山、清水卯三郎、斎藤健次郎などが登場します。さらにベルギー系フランス人のモンブランやフランスお政、五代才助(友厚)、松木弘安(寺島宗則)、伊藤俊輔(博文)なども登場します。

根岸友山が出る関係から新選組や清河八郎の話もあります。また、渋沢栄一やモンブランが出る関係からパリ万博などパリを舞台とした場面が何回かあります。

前作の『伊藤とサトウ』と違って今作は史実重視というよりも、より「小説」に近い形になっているはずです。ただしキャラクターや時代背景はかなり重複しております。『伊藤とサトウ』でやれなかった事件を深掘りしているつもりですので、その点はご了承ください。

(※この作品は「NOVEL DAYS」「小説家になろう」「カクヨム」にも転載してます)

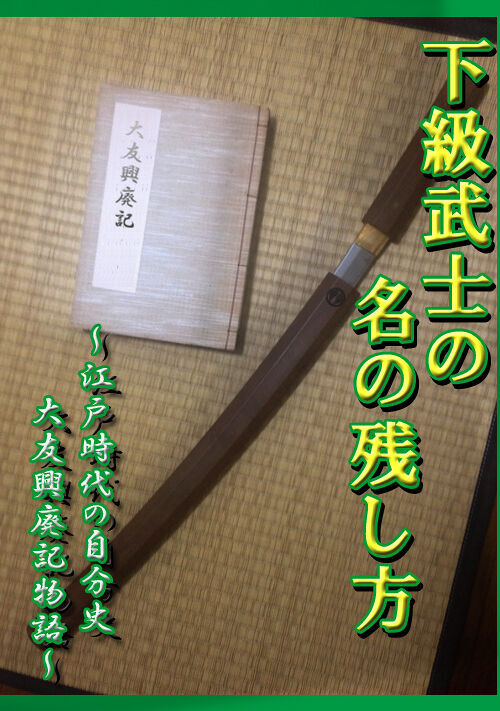

下級武士の名の残し方 ~江戸時代の自分史 大友興廃記物語~

黒井丸

歴史・時代

~本作は『大友興廃記』という実在の軍記をもとに、書かれた内容をパズルのように史実に組みこんで作者の一生を創作した時代小説です~

武士の親族として伊勢 津藩に仕える杉谷宗重は武士の至上目的である『家名を残す』ために悩んでいた。

大名と違い、身分の不安定な下級武士ではいつ家が消えてもおかしくない。

そのため『平家物語』などの軍記を書く事で家の由緒を残そうとするがうまくいかない。

方と呼ばれる王道を書けば民衆は喜ぶが、虚飾で得た名声は却って名を汚す事になるだろう。

しかし、正しい事を書いても見向きもされない。

そこで、彼の旧主で豊後佐伯の領主だった佐伯權之助は一計を思いつく。

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!

平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。

『事実は小説よりも奇なり』

この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……

歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。

過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い

【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形

【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人

【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある

【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

伝説の刀鍛冶が包丁を打った理由

武藤勇城

歴史・時代

戦国時代。

それは、多くの大名が日本各地で名乗りを上げ、一国一城の主となり、天下の覇権を握ろうと競い合った時代。

一介の素浪人が機に乗じ、また大名に見出され、下剋上を果たした例も多かった。

その各地の武将・大名を裏で支えた人々がいる。

鍛冶師である。

これは、戦国の世で名刀を打ち続けた一人の刀鍛冶の物語―――。

2022/5/1~5日 毎日20時更新

全5話

10000文字

小説にルビを付けると文字数が変わってしまうため、難読・特殊な読み方をするもの・固有名詞など以下一覧にしておきます。

煤 すす

兵 つわもの

有明 ありあけ

然し しかし

案山子 かかし

軈て やがて

厠 かわや

行燈 あんどん

朝餉 あさげ(あさごはん)

褌 ふんどし

為人 ひととなり

元服 (げんぷく)じゅうにさい

河越夜戦 〜相模の獅子・北条新九郎氏康は、今川・武田連合軍と関東諸侯同盟軍八万に、いかに立ち向かったのか〜

四谷軒

歴史・時代

【あらすじ】

今は昔、戦国の世の物語――

父・北条氏綱の死により、北条家の家督を継いだ北条新九郎氏康は、かつてない危機に直面していた。

領国の南、駿河・河東(駿河東部地方)では海道一の弓取り・今川義元と、甲斐の虎・武田晴信の連合軍が侵略を開始し、領国の北、武蔵・河越城は関東管領・山内上杉憲政と、扇谷上杉朝定の「両上杉」の率いる八万の関東諸侯同盟軍に包囲されていた。

関東管領の山内上杉と、扇谷上杉という関東の足利幕府の名門の「双つの杉」を倒す夢を祖父の代から受け継いだ、相模の獅子・北条新九郎氏康の奮戦がはじまる。

新撰組のものがたり

琉莉派

歴史・時代

近藤・土方ら試衛館一門は、もともと尊王攘夷の志を胸に京へ上った。

ところが京の政治状況に巻き込まれ、翻弄され、いつしか尊王攘夷派から敵対視される立場に追いやられる。

近藤は弱気に陥り、何度も「新撰組をやめたい」とお上に申し出るが、聞き入れてもらえない――。

町田市小野路町の小島邸に残る近藤勇が出した手紙の数々には、一般に鬼の局長として知られる近藤の姿とは真逆の、弱々しい一面が克明にあらわれている。

近藤はずっと、新撰組を解散して多摩に帰りたいと思っていたのだ。

最新の歴史研究で明らかになった新撰組の実相を、真正面から描きます。

主人公は土方歳三。

彼の恋と戦いの日々がメインとなります。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる