9 / 32

淫らな初デート

しおりを挟む

次の公休日。

その日、ジルフォードから外出するからドレスを着て門の前で待っているように、と命じられた。

もちろん、そこにステラが居なくても『婚約者遊戯』は続けなくてはならないらしい。

そしてこの誘いは、熱を出してやっと起き上がれるようになったあの日、『どこかへ出かけよう』と一方的に取りつけられた約束でもあった。

ガーネットはクロードから貰ったドレスの内、一着を着て行こうと思ったのだが、早朝早く、ジルフォードからこれで来いと、侍女を通してドレスを贈られてしまったので、今はそれを身に着けていた。

ガーネットの身体に合うデザインで、色は深い赤色だ。装飾はほどほどに、見ただけではわからないが、ドレスのスカートは左右に割れるようになっている。

いざとなればいつでも戦えるように、との配慮からだろうか。

もしそうであれば、こういうデザインはガーネットの趣味にぴったりだ。

騎士長というのは、騎士ひとりひとりの趣味嗜好まで把握しているものなのか、とまた彼への憧れが強くなる。

(私もリーゼリック王国で出世できたら、そういう上司にならないと……)

気遣いは時にはお節介だが、美徳でもある。

ジルフォードの気遣いは、決して行き過ぎてはおらず、色々思うところはあるものの、尊敬する気持ちは変わらなかった。

(あ、そうだ……)

ガーネットは、ドレスのスカート部分を左右に割、太ももに短剣を仕込んだ。ドレスに長剣は佩けないので、こうして外へ行くときは外からではわからないよう武器を仕込むのである。

この習慣は、リンデンによって身に付いたものだ。

『いいか、ガーネット。大人の男に襲われたら、力では敵わない。だが、武器を持っていれば、逃げる隙を作るくらいはできる』

だから絶対にそれを怠ってはならない。

財布を忘れても、武器は忘れるな。それがリンデンの口癖だった。

ガーターベルトに、短剣をさした革製のホルダーを固定する。こうすると、走ってもズレにくいのだ。

ふわり、とドレスのスカートを整え、姿見で髪型をチェックする。複雑な編み込みはできないので、いつも通りの髪型だ。だが今日は化粧を試してみた。

王女専属のメイク担当に舞踏会で施されたものより腕は劣るが、見れないことはないだろう。

「こんなもの、か……」

他の貴族令嬢であれば、もっと着飾ったりするのだろうか。ふとそんな考えが脳裏に浮かび、何を考えているんだ、とそれを振り払う。

女らしいことなんて、何一つしてこなかった。このドレスも、とても上等なものではあるが照れ臭くて少しむず痒い。だが、ジルフォードが贈ってくれたのであれば、それを着るのが礼儀だ。似合っていなければ、彼の見立てが悪いだけである。無意識に何度も身なりを確認してから、ガーネットは待ち合わせ場所へと急いだ。

顔見知りの門番は、ちらりとガーネットを見たが、無言のままだ。

出入口付近の城門前でしばらく待っていると、王宮からジルフォードがやってくるのが見える。

サッ、と姿勢を正し背筋を伸ばしてしまうのは、騎士故だ。職業病なので仕方がない。

「待たせたな」

ジルフォードは、そこそこ気高い貴族風の装いをしていた。仮にも王太子だ。いかにも王族です、という姿で城下街は歩けない。

「ジルフォード殿下。本日はお誘い頂きありがとうございます。このガーネット・マイアス。謹んでお供させていただきます」

動揺を隠すために普段通りの礼を尽くしたが、そこでハッとした。

今からまた「婚約者遊戯」をしなければならなかったのだ。

ちらり、と上目遣いにジルフォードを見上げると、その唇はニッとどこか楽しそうに吊り上がっている。

「あ、あの……」

「馬車を待たせてある。罰ゲームはそこでやってもらおうか」

「…………」

スタスタとガーネットの横を通り過ぎ、彼は門番に目くばせして門を開けさせる。

その向こう側には、あまり飾りのない、それなりの貴族階級がよく使用する外装の馬車が待機していた。

「何をしている?」

「……はい」

手を差し出され、ガーネットはそれを取った。

そして、馬車までエスコートされることになった。

「んっ、ん……」

馬車の中で、ガーネットはジルフォードの膝の上に座り、彼の唇に自分のソレを重ね合わせていた。

これから城下街を歩くのだ。あまり扇情を刺激してほしくなくて、すぐに離れようとしたのに、やはり彼は小さな頭を大きな手で固定すると、深く深く、貪ってくる。

「はぁ……」

やっと唇が離れると、甘い吐息を零して、潤んだ瞳でジルフォードの金色の双眸を見つめていた。本当に、彼の瞳は綺麗だ。

ステラと同じ金色だが、彼の方が少し濃い色をしている。この瞳に見つめられると、身体の奥が疼いてしまう。

「街まではまだ距離があるからな。少し、遊んでおくか?」

耳元で囁かれ、彼の手がスカートを左右に割った。そこから白いガーネットの太ももが露わになる。

「……こんなものを隠し持ってたのか」

すると当然、そこに隠し持っていたものも彼の前に晒された。

「あ、それは……護身用で……」

「俺がいるのに、護身も何もないだろう。それとも、これは俺の寝首をかくためか?」

「違っ……」

やわやわと太ももを揉み込まれ、ビクビクと身体が震える。

違う、と頭を左右に振れば、彼は小さく笑った。

「冗談だ。もし本当にそうであれば、もっとわからない場所に仕込むだろう」

うっかり見せてしまうかもしれない可能性がある場所に、暗器を仕込むものではない。特にジルフォードと出掛けるのだ。

こうやって、肌を露わにされる可能性が高いと覚えさせられたガーネットが、そこに仕込むということは本当に護身用なのである。

そんなこと、ジルフォードにはすぐにはわかっていた。彼の腕の中で、たかがキスひとつで蕩けてしまう彼女を、少しだけ虐めたくなってしまっただけだった。

「だが、こんなもの必要ないだろう。何かあれば、俺が守ってやる」

変装をしていても、ジルフォードは愛用の剣を欠かさず身に着けている。それに伊達に騎士長を名乗っているわけではないのだ。

剣がなかったとしても、多少の人数であれば拳ひとりで打ちのめす実力はある。

けれど、ガーネットにとっては、それは「お前は弱い」と言われているようにしか聞こえなかった。

「…………」

キュッ、と下唇を噛みしめ眉根を寄せるガーネットに、ジルフォードは拗ねた恋人をあやすような、甘ったるい声音で尋ねた。

「どうした?」

「……私は、これでも、騎士で……、ちゃんと戦えます……」

「あぁ、知ってる」

「騎士長殿に守って頂く程、弱くはありません」

ガーネットは、怒っているというより、本当に拗ねてしまっているように、ジルフォードの瞳には映った。

つい数日前までは常に冷静沈着な凛とした姿勢を崩さなかった彼女だが、度々こうして、素直に感情を表すときがある。

「悪かった。お前の矜持を傷つけるつもりはなかったんだ。ただ、こうやって綺麗な格好をしているときくらい、俺にも格好つけさせてくれ、という意味だ」

早く機嫌を直してくれ、と額や頬に幾度も唇を降らせていく。すると、グッと寄せられていた彼女の眉間の皺が、薄くなっていく。

じっと見上げてくる赤い瞳が柔らかくなったところで、ジルフォードは唇の端を吊り上げた。

「さて、それより、お前また、俺のことを騎士長と呼んだな?」

「あ……」

「特に今日は、お忍びだからな。俺はただの『ジルフォード』だ。街中で『騎士長』や『殿下』と敬称を付けて呼んだら、人目など気にせず、お前を抱くと思っておけ」

「まぁ、いまはまず、俺にもう一度口づけてもらおうか」

ガーネットは、諦めたようにしてジルフォードの頬へと手を添える。

銀色の睫毛で縁取られた宝石のような赤い瞳が瞼で閉ざされた。彼女はまた、ジルフォードとのキスに甘く喘がされることに、身体を震わせた。

リュクスメディア王国の城下街は、多くの民や旅人たちで賑わいを見せており、店も多い。

馬車を降り、ガーネットとジルフォードは腕を組んでその中を歩いていた。

ガッチリとした体躯の大男であるジルフォードと、スラリと手足が長くスタイルのいいガーネットは、意図せずともその中では浮いている。

騎士服に身を包んでいれば紛れるふたりの肉体美は、私服になった途端、人々の視線を釘付けにするほど浮世離れしていて魅力的だった。

「あの、ジルフォード……様。なんだかやけに注目を浴びてはいませんか?」

「そのようだな」

二人が並んで歩くと、前方の道が開く。民や買い物に来ていた貴族たちがこそこそと話しをしているのが耳に着く。だが、その内容までは聞こえず、ガーネットは俯いた。

(なんで? 私、どこか変?)

髪色と瞳の色を抜きにしても、身なりは完璧なはずだった。ガーネットには、何故自分たちが注目を浴びているのかわからない。

普段、ひとりで買い物をするとき、こんなに注目されたことはなかった。毛色の違いも、遠い国からの旅人などが多く行き交う城下街では多少珍しい、というだけであって、あまり気に留められない。

彼女を貶すのは、いつも貴族だけだった。

「お前が綺麗すぎて、みんな見惚れてるんだろ。気にするな」

「お世辞は結構です」

普段であれば「お褒めに与り光栄です」と返すところを、うっかり本音が出てしまった。私服だから、気が抜けているのかもしれない。

「俺が世辞の言える男だと思ってるのか?」

「いつも仰っているではありませんか」

高い位置にある金色の双眸を見上げる。彼もまた、きょとん、としていた。

「言っておくが、俺は嘘が言えない。事実しか口に出せない性分だ」

「そうなのですか?」

意外だ、とあからさまに態度に出してしまい、ガーネットはハッとして顔を引き締めた。

今のは不敬に当たるだろうか、と頭の中でグルグル考える。そんなガーネットに、ジルフォードは周囲に見せつけるようにして額に唇を落とした。

「今日は無礼講だ。そう考えこむな」

「は、はい……」

そんな面白くもない会話を繰り広げていると、ある店のショウウィンドウにガーネットの瞳が止まった。

ちらりと見たが、微苦笑を浮かべて視線を逸らす。その仕草を、ジルフォードは目聡く捉えていた。

「どうした。あの店が気になるのか?」

立ち止まった彼が指すのは、玩具屋だった。

「いえ……」

「だが、何か物欲しそうな顔をしていただろう」

ショウウィンドウには、可愛らしいぬいぐるみが並べられている。その中の一つが気になったのは事実だが、ガーネットは頭を左右に振った。

「昔持っていて、失くしたモノに似ているな、と思ったまでです」

それに、ガーネットはぬいぐるみを持つような年齢でもなければ、そんなのガラでもない。

「どこで失くしたのかは覚えていないのですが……。とても大切なものだったような気がします」

否、とガーネットはまた微苦笑を浮かべた。

子供の頃、ガーネットはぬいぐるみを与えられるような環境にはいなかった。記憶の片隅にある似た雰囲気のぬいぐるみは、リーゼリック王国に行く前に持っていたような気がするが、あるはずがない。

きっと、子供の頃に夢にでも見たのだろう。

あんなぬいぐるみが欲しかった、と。

「どれだ?」

「え? あの、銀色のウサギの……」

「瞳にはお前の名前と同じ、ガーネットが嵌め込まれているようだな」

「そのようですね」

ショウウィンドウの中にいるそのウサギのぬいぐるみは、他のぬいぐるみたちより少し離れた場所に置かれていた。

恐らく、銀色のウサギの空いているスペースには、他のぬいぐるみでも置かれていたのだろう。

それが誰かに買われ、隙間が空いたまま、放置されているのだろうが、なんだか他の子たちから仲間外れにされているようで、可哀そうだった。

(まるで、あの頃の私みたい……)

そんなことを考えていると、いつの間にかジルフォードがいなくなっていた。

だがすぐ、玩具屋の中にいるのを確認してほっとする。

店主と何やら話していた彼は、店主に金を握らせ、ショウウィンドウの内側から、たった一匹で、離れた場所に置かれていた銀のウサギを手に持ち、外へと出てくる。

「ほら」

言いながら、ぽん、と渡された。

「え? あの……」

「気になってたんだろ?」

「いえ、こんな……私には……」

「お前と同じ色だから、他の誰にも所有されたくない。持ってろ」

十九の娘が、ウサギのぬいぐるみを抱えている、というのはどうなのだろうか。

ちょっと恥ずかしい。

だが、ぽつん、と寂しそうだったこのぬいぐるみが手元にくると、何故か安心した。

剣にしか興味がなかったはずなのに、とても嬉しかった。

「ありがとうございます。ジルフォード様」

純粋に嬉しくて、満面の笑みでお礼を言う。

すると、ジルフォードが目を見開き、そして口元を大きな手で覆い、そっぽを向いてしまう。

「あの、どうかしましたか?」

「いや、喜んでくれたのなら、よかった」

「はい。大切に部屋に飾らせていただきます」

絹に銀糸を編んで作られているのだろう。銀色のウサギはとても手触りが良く、太陽光に当たるとキラキラと光って見える。

それを胸に抱え、空いている方の手はジルフォードの腕に回す。それから街中の店で、気になったところを回った。普段は無視していた店にもなんとなく入り、城下街で人気だという店の料理に舌鼓を打つ。

しばらく城下街を堪能した頃、周囲が騒がしいことに気づいた。

怯えた表情の人々がある一点に集まっている。

「なんでしょう?」

背後を振り返ると、小さな子供に短剣を向けている男の姿が目に飛び込んできた。

その瞬間、ガーネットは走り出していた。

「待て! ガーネット!」

ジルフォードがそれに続くが、騎士団一足の速いガーネットには追い付かない。

「何をしている!」

スカートを翻したガーネットの回し蹴りが綺麗に男の手に命中し、その手から短剣が落ちた。

「なんだてめぇ!」

声を荒げた男がガーネットに殴りかかってくるが、その腕を掴み、その勢いを借りて、身軽な彼女の身体がひらりと宙を舞った。

ハラハラと見守っていた民たちが見守る中、左右に開くスカートからしなやかなガーネットの足が覗き、膝蹴りが男の喉元に命中する。

「がっ!」

息が出来なくなり苦しむ男をそのまま地面へと叩きつけ、鎖骨の凹んだところに、鋭く尖ったヒールを押し付け、もう片方の膝で思いっきり鳩尾を蹴りつけた。

「第五騎士団所属、ガーネット・マイアスだ。今からお前を拘束する」

ガーネットの赤い瞳の奥が怒りに燃え、男を睥睨する。整った顔立ちだからこそ、本気で見据えれば、視線で人を殺せそうなほど迫力が増している。

ぐっ、と鎖骨の溝にヒールを押し込むと、男は苦しそうに唸り、真っ青になった。男は涙目で息苦しさと恐怖に打ち震えている。

「――その辺にしておけ、ガーネット」

ともすれば、この男を窒息死させてしまいそうなガーネットの肩に、ジルフォードは手を乗せる。

「はっ、仰せの通りに」

ガーネットはやっと、男の鎖骨の間から、ヒールを退けた。だが、逃げられないよう、太ももから短剣を抜き、男の首に突き付ける。

「無駄な抵抗をすれば、その首、掻き斬る」

残酷なまでに冷たいその声音に、男がヒッと喉を引きつらせた。短剣を持っている手の逆の手は、銀色のウサギを抱えており、絶世の美女ではあるが狂気に満ちた眼光のガーネットを前に、恐怖に負けた男は、そのまま卒倒してしまった。

「あまり脅してやるな」

「はっ」

ジルフォードは事の一部始終を、固唾をのんで見守っていた民に縄を持ってくるように伝える。そしてそれで、男の腕を後ろ手に縛り上げた。

遅れてやってきた騎士団たちに、ジルフォードはじろり、と視線を流す。

「お前たち、見回りしている意味を言ってみろ」

「ひっ……!」

「も、申し訳……!」

騒動を事前に治められなかったことを言外に叱責され、騎士たちは顔面蒼白になる。

「まぁいい。これを連れて行け」

「はっ!」

「御意に!」

ジルフォードに縛り上げられた失神男を、ふたりの騎士たちはふたりがかりで持ち上げ、連れて行く。

それを見送ってから、ガーネットはぽかん、と立ちつくす被害者である男児の元へと歩み寄った。

「大丈夫? 怪我はない?」

先ほどとは打って変わり、美しい笑みを浮かべると、少年の頬がカアッ、と赤くなる。

「お、お姉ちゃん、すっごく強いね!」

「えぇ、私は、この国の第五騎士団の騎士ですから」

「騎士様なの!? すっごい!」

なでなで、と小さな頭を撫でていると、母親らしき女性が駆け寄り、涙ながらに感謝の言葉を述べてきた。

どうやら、ちょっと目を離したすきに、子どもが気性の悪い男に絡まれ、騒動に発展してしまったらしい。

「なんとお礼を言って良いか……!」

さめざめと泣く女性に、ガーネットは内心「これが母親というものか」と考え込む。

そうして、母子は何度も頭を下げ、街の喧噪の中へと消えていった。

「ガーネット。怪我はないか」

母子を見送っている背後から、ジルフォードが抱き寄せてくる。

「はい。あの程度、たいしたことはありません」

それにしても、とジルフォードは小さく嘆息した。

「お前は、そんなに俺に抱かれたいのか?」

「は……?」

ジルフォードの胸板に頭を押し付ける形で上を仰いだガーネットは、ここで初めて、彼との「婚約者遊戯」の最中であったことを思い出した。

パッと顔を俯かせ、銀色のウサギに顔を埋める。

「俺がいるんだ。あんなことしなくていい。今は非番だろうが」

するっ、とまだ剥き出しになっていた太ももに彼の大きな手が這ってくる。

こんなところで、と悲鳴を上げそうになったが、意外にもジルフォードはすぐに手を離し、ガーネットのスカートを整えた。

「え……?」

つい、期待を裏切られたような声を出してしまった。だが、次の言葉に、ガーネットは身体の奥が疼くのを止められなくなる。

「続きは、城に帰ってからだ」

「んっ、あ……」

王宮に戻るや否や、ガーネットはドレスを着たまま、ジルフォードに組み敷かれていた。

左右に大きく広げられるスカートから、白く長いガーネットの太ももが剥き出しになっている。

(あぁ、これは、こういう風に使うんだ……)

敢えて、このデザインを選んだのは、戦うためではなく、抱くためなのだと、やっと理解した。

「あ……、だめ……! もう……ッ!!」

今日も、何度となくジルフォードに身体の中へと、彼の子種が注がれる。

やっと身体を離してもらえた頃には、せっかくのドレスのスカートが二人分の体液でべっとりと汚れ、二度と着られない代物になってしまっていた。

もったいな、と思いつつも、執務室のソファで力なく横たわっていると、そっと頬を撫でられた。

「大丈夫か?」

情事の後、ジルフォードはいつも以上に優しく身体を気遣ってくれる。

何度も求められた余韻に浸り、眠気に襲われていたガーネットは、んっ、と喉を鳴らし、ジルフォードを見上げる。

「我儘をいってもいいなら、ギュッてしてほしいです……」

まるで子供のおねだりのような言葉だったが、意識がまどろみ始めたガーネットにその自覚はない。

そして、初めてそんな甘えるようなことを言われたジルフォードは、大きく目を見開き、歓喜に心を躍らせていた。

「そうか。ほら」

ガーネットの身体を軽々と抱き上げ、自分の膝の上に乗せて、両腕で彼女を包み込む。

乱れた彼女の長い髪を梳いてやると、ガーネットはやはり子供のようにジルフォードのシャツを掴むと、そのまますぅすぅと寝息を立てて眠ってしまった。

それでも離すことができず、しばらくの間そのままの姿勢でジルフォードは腕の中で安らかに眠る彼女の寝顔を眺めた。

そして、テーブルの上に置かれた銀色のウサギに目をやる。

「――お前のお陰かもな」

大人の淑女である彼女には少々不釣り合いではあるが、昔持っていたものに似ているという、銀色のウサギのぬいぐるみ。

これを渡した時の彼女の笑顔は、今まで見たどんな笑顔よりも美しく輝いていた。

自分にだけ向けられたその極上の笑みに、あの場で押し倒さなかったこの理性に拍手を送りたい。

部屋に入った途端、また彼女を抱き潰してしまったが、徐々に彼女もジルフォードとの情事に慣れてきたのか、今日はこうして甘えてもくれた。

きっと明日の朝になったら、覚えていないのだろう。

けれど、良いのだ。

こうして少しずつだが、彼女の気持ちが溶けだし、心が向けられていくのを、日々感じていられるのが、今まで生きてきた人生の中でも一番幸せなのだから。

「ステラにも、感謝しないとな」

偶然の成り行きだったが、この「婚約者遊戯」は都合が良い。

妹がどこまで本気なのかはわからないが、本当にガーネットと結婚したとしても、ステラは喜び勇んで彼女に足りないものを補おうとしてくるはずだ。

あとは、と腕の中で眠るガーネットを見つめる。

「お前が、俺の気持ちにどこまで気づいているか、だな……」

ジルフォードは、彼女が入団したとき、女が騎士? と、あまり期待していなかった。正直、バカにしていた。

どうせちょっと剣の立つ貴族令嬢の気まぐれだろうと。いずれ辞めるだろうと思っていた。だが、まだ騎士長になる前、ジルフォードは彼女がひとり、訓練場で鍛錬している姿を見てしまった。細く長い手足が的確にサンドバック用の砂袋を捉え、次々に破壊していく姿に心を奪われてしまったのだ。

ジルフォードは、か弱い女が好きではない。むしろ扱い方がわからず嫌いだ。年の離れた妹はいるものの、彼女は妹だから接するのも苦ではないというだけで、婚約者として当てがわれた女たちの相手をするのは疲れた。だから次々にあれやこれやと理由を付けて、破談にしてきたのだ。決して令嬢たちから破談の申し出を受けたわけではない。彼女たちも、武骨で不愛想なジルフォードのために尽くそうとしてくれた。だが、それが鬱陶しかったのだ。

それに比べ、ガーネットは違った。

男勝り、と言っては失礼だが、騎士としての礼儀作法、そして戦闘技術、その肉体美まで、ジルフォードの理想そのものだった。すぐに彼女が欲しいと思い、父に騎士長になりたいと直談判したのだ。そうすれば、彼女との接点ができるという打算で、である。

初めて彼女から声をかけてきたとき、本当に嬉しかった。

騎士長としての就任式だった。

ひとりずつ挨拶をしていく騎士の中に、目当ての彼女はいた。

『騎士長殿。お初にお目にかかります。第五騎士団のガーネット・マイアスと申します』

凛とした姿勢で、どこか冷たい印象のある赤い双眸で見つめられ、彼女が動く度にふわりと揺れる長い銀髪の美しさにも、染みひとつない陶器のような白い肌にも、改めて恋に落ちた。

この娘を手に入れたい。

そう心から願った。

しかし現実にはあまり接点を持つことが出来ず、ここまでくるまでに二年も要してしまった。

「俺も、大概不器用だな……」

少しでも彼女に気に入られようと、無駄にダンスの練習までしてしまったこともあるが、ステラの我儘のお陰で、彼女と踊ることもできた。

いままで女など、こちらから声をかけなくても寄ってくるため、女のために尽くしたことなど皆無だった。ジルフォードの中の常識を打ち破ってくれたのが、ガーネットだ。

「…………」

ちらりと、彼女の太ももの間から溢れ出している白濁の液に目が行く。眠る彼女の腹に、そっと手を添えた。

この子種が彼女の中で芽生えてくれれば、無理にでもガーネットを手に入れることができる。王族の子を身ごもったとなれば、結婚する他ないからだ。

女性の身体を考えれば、しっかりと避妊をしてやるべきなのだが、そんな余裕などもうない。

彼女の幼馴染であるクロード。

あれも、ガーネットを狙っているのだろう。

一度だけみたあの男。そのガーネットを見る目は、恋慕の情に揺れていた。

絶対にガーネットは渡したくない。

そうは思うが、ガーネットの隣に立つのが、自分のような大男でいいのか、とも思ってしまう。

クロードと見つめ合うガーネットの姿は、燃えるようなこの感情がなければ、似合いのカップルに見えたことだろう。それがわかってしまったから、あの夜、頭に血が上ってしまいガーネットを組み敷いてしまった。

アレクセイからの除隊要請にも驚愕し、勝手に裏切られたような気持ちにもなっていた。

「……俺に、堕とされてくれ。ガーネット」

こんなにも身体を繋いでいるのに、ガーネットの口から愛の言葉を聞いたことはない。

ジルフォードは何度となく口にしているのに、彼女はそれを信じていない。

ステラに接するときと同じで、王族の気まぐれな戯れの一つとしか、受け取っていない。

だからこそ、この身体に教え込まないといけない。

ジルフォードの男を咥えさせ、喘がせ、快楽に溺れさせ、言わせるのだ。

愛していると。

ジルフォードのすべてが欲しいと。

「ガーネット……。愛している……」

ガーネットが望むのであれば、世界だって変えて見せる。すべての権力を駆使して、必ず彼女を幸せにする。

それほどまでに、彼女を愛しているのだ。

その日、ジルフォードから外出するからドレスを着て門の前で待っているように、と命じられた。

もちろん、そこにステラが居なくても『婚約者遊戯』は続けなくてはならないらしい。

そしてこの誘いは、熱を出してやっと起き上がれるようになったあの日、『どこかへ出かけよう』と一方的に取りつけられた約束でもあった。

ガーネットはクロードから貰ったドレスの内、一着を着て行こうと思ったのだが、早朝早く、ジルフォードからこれで来いと、侍女を通してドレスを贈られてしまったので、今はそれを身に着けていた。

ガーネットの身体に合うデザインで、色は深い赤色だ。装飾はほどほどに、見ただけではわからないが、ドレスのスカートは左右に割れるようになっている。

いざとなればいつでも戦えるように、との配慮からだろうか。

もしそうであれば、こういうデザインはガーネットの趣味にぴったりだ。

騎士長というのは、騎士ひとりひとりの趣味嗜好まで把握しているものなのか、とまた彼への憧れが強くなる。

(私もリーゼリック王国で出世できたら、そういう上司にならないと……)

気遣いは時にはお節介だが、美徳でもある。

ジルフォードの気遣いは、決して行き過ぎてはおらず、色々思うところはあるものの、尊敬する気持ちは変わらなかった。

(あ、そうだ……)

ガーネットは、ドレスのスカート部分を左右に割、太ももに短剣を仕込んだ。ドレスに長剣は佩けないので、こうして外へ行くときは外からではわからないよう武器を仕込むのである。

この習慣は、リンデンによって身に付いたものだ。

『いいか、ガーネット。大人の男に襲われたら、力では敵わない。だが、武器を持っていれば、逃げる隙を作るくらいはできる』

だから絶対にそれを怠ってはならない。

財布を忘れても、武器は忘れるな。それがリンデンの口癖だった。

ガーターベルトに、短剣をさした革製のホルダーを固定する。こうすると、走ってもズレにくいのだ。

ふわり、とドレスのスカートを整え、姿見で髪型をチェックする。複雑な編み込みはできないので、いつも通りの髪型だ。だが今日は化粧を試してみた。

王女専属のメイク担当に舞踏会で施されたものより腕は劣るが、見れないことはないだろう。

「こんなもの、か……」

他の貴族令嬢であれば、もっと着飾ったりするのだろうか。ふとそんな考えが脳裏に浮かび、何を考えているんだ、とそれを振り払う。

女らしいことなんて、何一つしてこなかった。このドレスも、とても上等なものではあるが照れ臭くて少しむず痒い。だが、ジルフォードが贈ってくれたのであれば、それを着るのが礼儀だ。似合っていなければ、彼の見立てが悪いだけである。無意識に何度も身なりを確認してから、ガーネットは待ち合わせ場所へと急いだ。

顔見知りの門番は、ちらりとガーネットを見たが、無言のままだ。

出入口付近の城門前でしばらく待っていると、王宮からジルフォードがやってくるのが見える。

サッ、と姿勢を正し背筋を伸ばしてしまうのは、騎士故だ。職業病なので仕方がない。

「待たせたな」

ジルフォードは、そこそこ気高い貴族風の装いをしていた。仮にも王太子だ。いかにも王族です、という姿で城下街は歩けない。

「ジルフォード殿下。本日はお誘い頂きありがとうございます。このガーネット・マイアス。謹んでお供させていただきます」

動揺を隠すために普段通りの礼を尽くしたが、そこでハッとした。

今からまた「婚約者遊戯」をしなければならなかったのだ。

ちらり、と上目遣いにジルフォードを見上げると、その唇はニッとどこか楽しそうに吊り上がっている。

「あ、あの……」

「馬車を待たせてある。罰ゲームはそこでやってもらおうか」

「…………」

スタスタとガーネットの横を通り過ぎ、彼は門番に目くばせして門を開けさせる。

その向こう側には、あまり飾りのない、それなりの貴族階級がよく使用する外装の馬車が待機していた。

「何をしている?」

「……はい」

手を差し出され、ガーネットはそれを取った。

そして、馬車までエスコートされることになった。

「んっ、ん……」

馬車の中で、ガーネットはジルフォードの膝の上に座り、彼の唇に自分のソレを重ね合わせていた。

これから城下街を歩くのだ。あまり扇情を刺激してほしくなくて、すぐに離れようとしたのに、やはり彼は小さな頭を大きな手で固定すると、深く深く、貪ってくる。

「はぁ……」

やっと唇が離れると、甘い吐息を零して、潤んだ瞳でジルフォードの金色の双眸を見つめていた。本当に、彼の瞳は綺麗だ。

ステラと同じ金色だが、彼の方が少し濃い色をしている。この瞳に見つめられると、身体の奥が疼いてしまう。

「街まではまだ距離があるからな。少し、遊んでおくか?」

耳元で囁かれ、彼の手がスカートを左右に割った。そこから白いガーネットの太ももが露わになる。

「……こんなものを隠し持ってたのか」

すると当然、そこに隠し持っていたものも彼の前に晒された。

「あ、それは……護身用で……」

「俺がいるのに、護身も何もないだろう。それとも、これは俺の寝首をかくためか?」

「違っ……」

やわやわと太ももを揉み込まれ、ビクビクと身体が震える。

違う、と頭を左右に振れば、彼は小さく笑った。

「冗談だ。もし本当にそうであれば、もっとわからない場所に仕込むだろう」

うっかり見せてしまうかもしれない可能性がある場所に、暗器を仕込むものではない。特にジルフォードと出掛けるのだ。

こうやって、肌を露わにされる可能性が高いと覚えさせられたガーネットが、そこに仕込むということは本当に護身用なのである。

そんなこと、ジルフォードにはすぐにはわかっていた。彼の腕の中で、たかがキスひとつで蕩けてしまう彼女を、少しだけ虐めたくなってしまっただけだった。

「だが、こんなもの必要ないだろう。何かあれば、俺が守ってやる」

変装をしていても、ジルフォードは愛用の剣を欠かさず身に着けている。それに伊達に騎士長を名乗っているわけではないのだ。

剣がなかったとしても、多少の人数であれば拳ひとりで打ちのめす実力はある。

けれど、ガーネットにとっては、それは「お前は弱い」と言われているようにしか聞こえなかった。

「…………」

キュッ、と下唇を噛みしめ眉根を寄せるガーネットに、ジルフォードは拗ねた恋人をあやすような、甘ったるい声音で尋ねた。

「どうした?」

「……私は、これでも、騎士で……、ちゃんと戦えます……」

「あぁ、知ってる」

「騎士長殿に守って頂く程、弱くはありません」

ガーネットは、怒っているというより、本当に拗ねてしまっているように、ジルフォードの瞳には映った。

つい数日前までは常に冷静沈着な凛とした姿勢を崩さなかった彼女だが、度々こうして、素直に感情を表すときがある。

「悪かった。お前の矜持を傷つけるつもりはなかったんだ。ただ、こうやって綺麗な格好をしているときくらい、俺にも格好つけさせてくれ、という意味だ」

早く機嫌を直してくれ、と額や頬に幾度も唇を降らせていく。すると、グッと寄せられていた彼女の眉間の皺が、薄くなっていく。

じっと見上げてくる赤い瞳が柔らかくなったところで、ジルフォードは唇の端を吊り上げた。

「さて、それより、お前また、俺のことを騎士長と呼んだな?」

「あ……」

「特に今日は、お忍びだからな。俺はただの『ジルフォード』だ。街中で『騎士長』や『殿下』と敬称を付けて呼んだら、人目など気にせず、お前を抱くと思っておけ」

「まぁ、いまはまず、俺にもう一度口づけてもらおうか」

ガーネットは、諦めたようにしてジルフォードの頬へと手を添える。

銀色の睫毛で縁取られた宝石のような赤い瞳が瞼で閉ざされた。彼女はまた、ジルフォードとのキスに甘く喘がされることに、身体を震わせた。

リュクスメディア王国の城下街は、多くの民や旅人たちで賑わいを見せており、店も多い。

馬車を降り、ガーネットとジルフォードは腕を組んでその中を歩いていた。

ガッチリとした体躯の大男であるジルフォードと、スラリと手足が長くスタイルのいいガーネットは、意図せずともその中では浮いている。

騎士服に身を包んでいれば紛れるふたりの肉体美は、私服になった途端、人々の視線を釘付けにするほど浮世離れしていて魅力的だった。

「あの、ジルフォード……様。なんだかやけに注目を浴びてはいませんか?」

「そのようだな」

二人が並んで歩くと、前方の道が開く。民や買い物に来ていた貴族たちがこそこそと話しをしているのが耳に着く。だが、その内容までは聞こえず、ガーネットは俯いた。

(なんで? 私、どこか変?)

髪色と瞳の色を抜きにしても、身なりは完璧なはずだった。ガーネットには、何故自分たちが注目を浴びているのかわからない。

普段、ひとりで買い物をするとき、こんなに注目されたことはなかった。毛色の違いも、遠い国からの旅人などが多く行き交う城下街では多少珍しい、というだけであって、あまり気に留められない。

彼女を貶すのは、いつも貴族だけだった。

「お前が綺麗すぎて、みんな見惚れてるんだろ。気にするな」

「お世辞は結構です」

普段であれば「お褒めに与り光栄です」と返すところを、うっかり本音が出てしまった。私服だから、気が抜けているのかもしれない。

「俺が世辞の言える男だと思ってるのか?」

「いつも仰っているではありませんか」

高い位置にある金色の双眸を見上げる。彼もまた、きょとん、としていた。

「言っておくが、俺は嘘が言えない。事実しか口に出せない性分だ」

「そうなのですか?」

意外だ、とあからさまに態度に出してしまい、ガーネットはハッとして顔を引き締めた。

今のは不敬に当たるだろうか、と頭の中でグルグル考える。そんなガーネットに、ジルフォードは周囲に見せつけるようにして額に唇を落とした。

「今日は無礼講だ。そう考えこむな」

「は、はい……」

そんな面白くもない会話を繰り広げていると、ある店のショウウィンドウにガーネットの瞳が止まった。

ちらりと見たが、微苦笑を浮かべて視線を逸らす。その仕草を、ジルフォードは目聡く捉えていた。

「どうした。あの店が気になるのか?」

立ち止まった彼が指すのは、玩具屋だった。

「いえ……」

「だが、何か物欲しそうな顔をしていただろう」

ショウウィンドウには、可愛らしいぬいぐるみが並べられている。その中の一つが気になったのは事実だが、ガーネットは頭を左右に振った。

「昔持っていて、失くしたモノに似ているな、と思ったまでです」

それに、ガーネットはぬいぐるみを持つような年齢でもなければ、そんなのガラでもない。

「どこで失くしたのかは覚えていないのですが……。とても大切なものだったような気がします」

否、とガーネットはまた微苦笑を浮かべた。

子供の頃、ガーネットはぬいぐるみを与えられるような環境にはいなかった。記憶の片隅にある似た雰囲気のぬいぐるみは、リーゼリック王国に行く前に持っていたような気がするが、あるはずがない。

きっと、子供の頃に夢にでも見たのだろう。

あんなぬいぐるみが欲しかった、と。

「どれだ?」

「え? あの、銀色のウサギの……」

「瞳にはお前の名前と同じ、ガーネットが嵌め込まれているようだな」

「そのようですね」

ショウウィンドウの中にいるそのウサギのぬいぐるみは、他のぬいぐるみたちより少し離れた場所に置かれていた。

恐らく、銀色のウサギの空いているスペースには、他のぬいぐるみでも置かれていたのだろう。

それが誰かに買われ、隙間が空いたまま、放置されているのだろうが、なんだか他の子たちから仲間外れにされているようで、可哀そうだった。

(まるで、あの頃の私みたい……)

そんなことを考えていると、いつの間にかジルフォードがいなくなっていた。

だがすぐ、玩具屋の中にいるのを確認してほっとする。

店主と何やら話していた彼は、店主に金を握らせ、ショウウィンドウの内側から、たった一匹で、離れた場所に置かれていた銀のウサギを手に持ち、外へと出てくる。

「ほら」

言いながら、ぽん、と渡された。

「え? あの……」

「気になってたんだろ?」

「いえ、こんな……私には……」

「お前と同じ色だから、他の誰にも所有されたくない。持ってろ」

十九の娘が、ウサギのぬいぐるみを抱えている、というのはどうなのだろうか。

ちょっと恥ずかしい。

だが、ぽつん、と寂しそうだったこのぬいぐるみが手元にくると、何故か安心した。

剣にしか興味がなかったはずなのに、とても嬉しかった。

「ありがとうございます。ジルフォード様」

純粋に嬉しくて、満面の笑みでお礼を言う。

すると、ジルフォードが目を見開き、そして口元を大きな手で覆い、そっぽを向いてしまう。

「あの、どうかしましたか?」

「いや、喜んでくれたのなら、よかった」

「はい。大切に部屋に飾らせていただきます」

絹に銀糸を編んで作られているのだろう。銀色のウサギはとても手触りが良く、太陽光に当たるとキラキラと光って見える。

それを胸に抱え、空いている方の手はジルフォードの腕に回す。それから街中の店で、気になったところを回った。普段は無視していた店にもなんとなく入り、城下街で人気だという店の料理に舌鼓を打つ。

しばらく城下街を堪能した頃、周囲が騒がしいことに気づいた。

怯えた表情の人々がある一点に集まっている。

「なんでしょう?」

背後を振り返ると、小さな子供に短剣を向けている男の姿が目に飛び込んできた。

その瞬間、ガーネットは走り出していた。

「待て! ガーネット!」

ジルフォードがそれに続くが、騎士団一足の速いガーネットには追い付かない。

「何をしている!」

スカートを翻したガーネットの回し蹴りが綺麗に男の手に命中し、その手から短剣が落ちた。

「なんだてめぇ!」

声を荒げた男がガーネットに殴りかかってくるが、その腕を掴み、その勢いを借りて、身軽な彼女の身体がひらりと宙を舞った。

ハラハラと見守っていた民たちが見守る中、左右に開くスカートからしなやかなガーネットの足が覗き、膝蹴りが男の喉元に命中する。

「がっ!」

息が出来なくなり苦しむ男をそのまま地面へと叩きつけ、鎖骨の凹んだところに、鋭く尖ったヒールを押し付け、もう片方の膝で思いっきり鳩尾を蹴りつけた。

「第五騎士団所属、ガーネット・マイアスだ。今からお前を拘束する」

ガーネットの赤い瞳の奥が怒りに燃え、男を睥睨する。整った顔立ちだからこそ、本気で見据えれば、視線で人を殺せそうなほど迫力が増している。

ぐっ、と鎖骨の溝にヒールを押し込むと、男は苦しそうに唸り、真っ青になった。男は涙目で息苦しさと恐怖に打ち震えている。

「――その辺にしておけ、ガーネット」

ともすれば、この男を窒息死させてしまいそうなガーネットの肩に、ジルフォードは手を乗せる。

「はっ、仰せの通りに」

ガーネットはやっと、男の鎖骨の間から、ヒールを退けた。だが、逃げられないよう、太ももから短剣を抜き、男の首に突き付ける。

「無駄な抵抗をすれば、その首、掻き斬る」

残酷なまでに冷たいその声音に、男がヒッと喉を引きつらせた。短剣を持っている手の逆の手は、銀色のウサギを抱えており、絶世の美女ではあるが狂気に満ちた眼光のガーネットを前に、恐怖に負けた男は、そのまま卒倒してしまった。

「あまり脅してやるな」

「はっ」

ジルフォードは事の一部始終を、固唾をのんで見守っていた民に縄を持ってくるように伝える。そしてそれで、男の腕を後ろ手に縛り上げた。

遅れてやってきた騎士団たちに、ジルフォードはじろり、と視線を流す。

「お前たち、見回りしている意味を言ってみろ」

「ひっ……!」

「も、申し訳……!」

騒動を事前に治められなかったことを言外に叱責され、騎士たちは顔面蒼白になる。

「まぁいい。これを連れて行け」

「はっ!」

「御意に!」

ジルフォードに縛り上げられた失神男を、ふたりの騎士たちはふたりがかりで持ち上げ、連れて行く。

それを見送ってから、ガーネットはぽかん、と立ちつくす被害者である男児の元へと歩み寄った。

「大丈夫? 怪我はない?」

先ほどとは打って変わり、美しい笑みを浮かべると、少年の頬がカアッ、と赤くなる。

「お、お姉ちゃん、すっごく強いね!」

「えぇ、私は、この国の第五騎士団の騎士ですから」

「騎士様なの!? すっごい!」

なでなで、と小さな頭を撫でていると、母親らしき女性が駆け寄り、涙ながらに感謝の言葉を述べてきた。

どうやら、ちょっと目を離したすきに、子どもが気性の悪い男に絡まれ、騒動に発展してしまったらしい。

「なんとお礼を言って良いか……!」

さめざめと泣く女性に、ガーネットは内心「これが母親というものか」と考え込む。

そうして、母子は何度も頭を下げ、街の喧噪の中へと消えていった。

「ガーネット。怪我はないか」

母子を見送っている背後から、ジルフォードが抱き寄せてくる。

「はい。あの程度、たいしたことはありません」

それにしても、とジルフォードは小さく嘆息した。

「お前は、そんなに俺に抱かれたいのか?」

「は……?」

ジルフォードの胸板に頭を押し付ける形で上を仰いだガーネットは、ここで初めて、彼との「婚約者遊戯」の最中であったことを思い出した。

パッと顔を俯かせ、銀色のウサギに顔を埋める。

「俺がいるんだ。あんなことしなくていい。今は非番だろうが」

するっ、とまだ剥き出しになっていた太ももに彼の大きな手が這ってくる。

こんなところで、と悲鳴を上げそうになったが、意外にもジルフォードはすぐに手を離し、ガーネットのスカートを整えた。

「え……?」

つい、期待を裏切られたような声を出してしまった。だが、次の言葉に、ガーネットは身体の奥が疼くのを止められなくなる。

「続きは、城に帰ってからだ」

「んっ、あ……」

王宮に戻るや否や、ガーネットはドレスを着たまま、ジルフォードに組み敷かれていた。

左右に大きく広げられるスカートから、白く長いガーネットの太ももが剥き出しになっている。

(あぁ、これは、こういう風に使うんだ……)

敢えて、このデザインを選んだのは、戦うためではなく、抱くためなのだと、やっと理解した。

「あ……、だめ……! もう……ッ!!」

今日も、何度となくジルフォードに身体の中へと、彼の子種が注がれる。

やっと身体を離してもらえた頃には、せっかくのドレスのスカートが二人分の体液でべっとりと汚れ、二度と着られない代物になってしまっていた。

もったいな、と思いつつも、執務室のソファで力なく横たわっていると、そっと頬を撫でられた。

「大丈夫か?」

情事の後、ジルフォードはいつも以上に優しく身体を気遣ってくれる。

何度も求められた余韻に浸り、眠気に襲われていたガーネットは、んっ、と喉を鳴らし、ジルフォードを見上げる。

「我儘をいってもいいなら、ギュッてしてほしいです……」

まるで子供のおねだりのような言葉だったが、意識がまどろみ始めたガーネットにその自覚はない。

そして、初めてそんな甘えるようなことを言われたジルフォードは、大きく目を見開き、歓喜に心を躍らせていた。

「そうか。ほら」

ガーネットの身体を軽々と抱き上げ、自分の膝の上に乗せて、両腕で彼女を包み込む。

乱れた彼女の長い髪を梳いてやると、ガーネットはやはり子供のようにジルフォードのシャツを掴むと、そのまますぅすぅと寝息を立てて眠ってしまった。

それでも離すことができず、しばらくの間そのままの姿勢でジルフォードは腕の中で安らかに眠る彼女の寝顔を眺めた。

そして、テーブルの上に置かれた銀色のウサギに目をやる。

「――お前のお陰かもな」

大人の淑女である彼女には少々不釣り合いではあるが、昔持っていたものに似ているという、銀色のウサギのぬいぐるみ。

これを渡した時の彼女の笑顔は、今まで見たどんな笑顔よりも美しく輝いていた。

自分にだけ向けられたその極上の笑みに、あの場で押し倒さなかったこの理性に拍手を送りたい。

部屋に入った途端、また彼女を抱き潰してしまったが、徐々に彼女もジルフォードとの情事に慣れてきたのか、今日はこうして甘えてもくれた。

きっと明日の朝になったら、覚えていないのだろう。

けれど、良いのだ。

こうして少しずつだが、彼女の気持ちが溶けだし、心が向けられていくのを、日々感じていられるのが、今まで生きてきた人生の中でも一番幸せなのだから。

「ステラにも、感謝しないとな」

偶然の成り行きだったが、この「婚約者遊戯」は都合が良い。

妹がどこまで本気なのかはわからないが、本当にガーネットと結婚したとしても、ステラは喜び勇んで彼女に足りないものを補おうとしてくるはずだ。

あとは、と腕の中で眠るガーネットを見つめる。

「お前が、俺の気持ちにどこまで気づいているか、だな……」

ジルフォードは、彼女が入団したとき、女が騎士? と、あまり期待していなかった。正直、バカにしていた。

どうせちょっと剣の立つ貴族令嬢の気まぐれだろうと。いずれ辞めるだろうと思っていた。だが、まだ騎士長になる前、ジルフォードは彼女がひとり、訓練場で鍛錬している姿を見てしまった。細く長い手足が的確にサンドバック用の砂袋を捉え、次々に破壊していく姿に心を奪われてしまったのだ。

ジルフォードは、か弱い女が好きではない。むしろ扱い方がわからず嫌いだ。年の離れた妹はいるものの、彼女は妹だから接するのも苦ではないというだけで、婚約者として当てがわれた女たちの相手をするのは疲れた。だから次々にあれやこれやと理由を付けて、破談にしてきたのだ。決して令嬢たちから破談の申し出を受けたわけではない。彼女たちも、武骨で不愛想なジルフォードのために尽くそうとしてくれた。だが、それが鬱陶しかったのだ。

それに比べ、ガーネットは違った。

男勝り、と言っては失礼だが、騎士としての礼儀作法、そして戦闘技術、その肉体美まで、ジルフォードの理想そのものだった。すぐに彼女が欲しいと思い、父に騎士長になりたいと直談判したのだ。そうすれば、彼女との接点ができるという打算で、である。

初めて彼女から声をかけてきたとき、本当に嬉しかった。

騎士長としての就任式だった。

ひとりずつ挨拶をしていく騎士の中に、目当ての彼女はいた。

『騎士長殿。お初にお目にかかります。第五騎士団のガーネット・マイアスと申します』

凛とした姿勢で、どこか冷たい印象のある赤い双眸で見つめられ、彼女が動く度にふわりと揺れる長い銀髪の美しさにも、染みひとつない陶器のような白い肌にも、改めて恋に落ちた。

この娘を手に入れたい。

そう心から願った。

しかし現実にはあまり接点を持つことが出来ず、ここまでくるまでに二年も要してしまった。

「俺も、大概不器用だな……」

少しでも彼女に気に入られようと、無駄にダンスの練習までしてしまったこともあるが、ステラの我儘のお陰で、彼女と踊ることもできた。

いままで女など、こちらから声をかけなくても寄ってくるため、女のために尽くしたことなど皆無だった。ジルフォードの中の常識を打ち破ってくれたのが、ガーネットだ。

「…………」

ちらりと、彼女の太ももの間から溢れ出している白濁の液に目が行く。眠る彼女の腹に、そっと手を添えた。

この子種が彼女の中で芽生えてくれれば、無理にでもガーネットを手に入れることができる。王族の子を身ごもったとなれば、結婚する他ないからだ。

女性の身体を考えれば、しっかりと避妊をしてやるべきなのだが、そんな余裕などもうない。

彼女の幼馴染であるクロード。

あれも、ガーネットを狙っているのだろう。

一度だけみたあの男。そのガーネットを見る目は、恋慕の情に揺れていた。

絶対にガーネットは渡したくない。

そうは思うが、ガーネットの隣に立つのが、自分のような大男でいいのか、とも思ってしまう。

クロードと見つめ合うガーネットの姿は、燃えるようなこの感情がなければ、似合いのカップルに見えたことだろう。それがわかってしまったから、あの夜、頭に血が上ってしまいガーネットを組み敷いてしまった。

アレクセイからの除隊要請にも驚愕し、勝手に裏切られたような気持ちにもなっていた。

「……俺に、堕とされてくれ。ガーネット」

こんなにも身体を繋いでいるのに、ガーネットの口から愛の言葉を聞いたことはない。

ジルフォードは何度となく口にしているのに、彼女はそれを信じていない。

ステラに接するときと同じで、王族の気まぐれな戯れの一つとしか、受け取っていない。

だからこそ、この身体に教え込まないといけない。

ジルフォードの男を咥えさせ、喘がせ、快楽に溺れさせ、言わせるのだ。

愛していると。

ジルフォードのすべてが欲しいと。

「ガーネット……。愛している……」

ガーネットが望むのであれば、世界だって変えて見せる。すべての権力を駆使して、必ず彼女を幸せにする。

それほどまでに、彼女を愛しているのだ。

0

お気に入りに追加

721

あなたにおすすめの小説

氷の公爵はお人形がお気に入り~少女は公爵の溺愛に気づかない~

塔野明里

恋愛

学校にも家にも居場所なんてなかった。

毎日死ぬことばかり考えていたら、目の前で事故が起こったとき咄嗟に体が動いてしまった。

死ぬはずだった子どもを助けてしまった死ぬ予定じゃなかった私。神様は、私に異世界で生きなおすチャンスをくれた。

本当に私を必要としてくれる人に出逢えるのかな?

異世界で私を助けてくれたのは氷の公爵と呼ばれる人。

私は彼のお人形になることにした。

*改訂版です。以前書いていたものを書き直しさせていただきました。

*人生投げやり女子×拗らせ公爵様のすれ違い模様を描きたい。

*R18は後半にしかありません。該当の話には*マークをつけます。

国王陛下は悪役令嬢の子宮で溺れる

一ノ瀬 彩音

恋愛

「俺様」なイケメン国王陛下。彼は自分の婚約者である悪役令嬢・エリザベッタを愛していた。

そんな時、謎の男から『エリザベッタを妊娠させる薬』を受け取る。

それを使って彼女を孕ませる事に成功したのだが──まさかの展開!?

※この物語はフィクションです。

R18作品ですので性描写など苦手なお方や未成年のお方はご遠慮下さい。

コワモテ軍人な旦那様は彼女にゾッコンなのです~新婚若奥様はいきなり大ピンチ~

二階堂まや

恋愛

政治家の令嬢イリーナは社交界の《白薔薇》と称される程の美貌を持ち、不自由無く華やかな生活を送っていた。

彼女は王立陸軍大尉ディートハルトに一目惚れするものの、国内で政治家と軍人は長年対立していた。加えて軍人は質実剛健を良しとしており、彼女の趣味嗜好とはまるで正反対であった。

そのためイリーナは華やかな生活を手放すことを決め、ディートハルトと無事に夫婦として結ばれる。

幸せな結婚生活を謳歌していたものの、ある日彼女は兄と弟から夜会に参加して欲しいと頼まれる。

そして夜会終了後、ディートハルトに華美な装いをしているところを見られてしまって……?

絶倫と噂の騎士と結婚したのに嘘でした。死に戻り令嬢は本物の絶倫を探したら大神官様だった。

シェルビビ

恋愛

聖女を巡る恋の戦いに敗れたリオネルと結婚したレティ。リオネルは負け犬と陰で囁かれているが、もう一つの噂を知らない人はいない。

彼は娼婦の間で股殺しと呼ばれる絶倫で、彼を相手にすると抱きつぶされて仕事にならない。

婚約破棄されたリオネルに優しくし、父を脅して強制的に妻になることに成功した。

ルンルンな気分で気合を入れて初夜を迎えると、リオネルは男のものが起たなかったのだ。

いくらアプローチしても抱いてもらえずキスすらしてくれない。熟睡しているリオネルを抱く生活も飽き、白い結婚を続ける気もなくなったので離縁状を叩きつけた。

「次の夫は勃起が出来て、一晩中どころが三日三晩抱いてくれる男と結婚する」

話し合いをする気にもならず出ていく準備をしていると見知らぬが襲ってきた。驚きのあまり、魔法が発動し過去に戻ってしまう。

ミハエルというリオネルの親友に出会い、好きになってしまい。

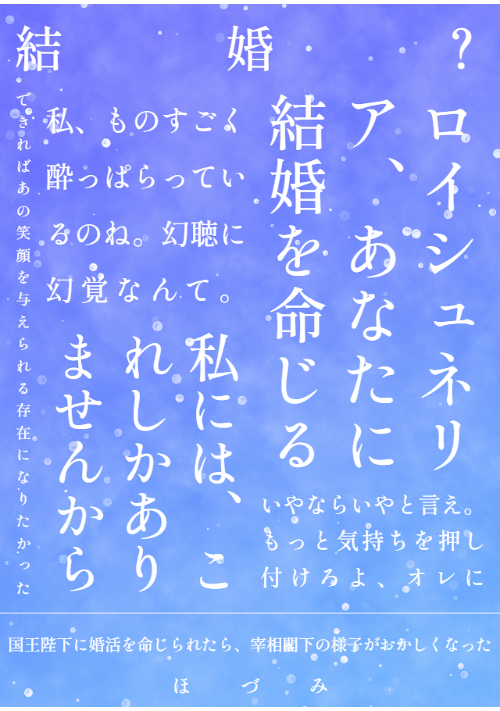

【R18】国王陛下に婚活を命じられたら、宰相閣下の様子がおかしくなった

ほづみ

恋愛

国王から「平和になったので婚活しておいで」と言われた月の女神シアに仕える女神官ロイシュネリア。彼女の持つ未来を視る力は、処女喪失とともに失われる。先視の力をほかの人間に利用されることを恐れた国王からの命令だった。好きな人がいるけどその人には好かれていないし、命令だからしかたがないね、と婚活を始めるロイシュネリアと、彼女のことをひそかに想っていた宰相リフェウスとのあれこれ。両片思いがこじらせています。

あいかわらずゆるふわです。雰囲気重視。

細かいことは気にしないでください!

他サイトにも掲載しています。

注意 ヒロインが腕を切る描写が出てきます。苦手な方はご自衛をお願いします。

転生メイドで恐縮ですが、ひとつ言わせて頂きます!

花菱ひみわ

恋愛

トルテ・シンクレアは王室メイドである。

上級執事学校を主席で卒業したトルテは、平民でありながら王室に仕えることに!

ワガママでお転婆な幼いリリー王女に気に入られ、教育係に任命される。

しかも、リリー様の兄であるミハイル王子にも溺愛され、そして護衛武官であるノア・ヴェルフ様、エリス・ハウゼン様からも一目置かれる存在に。

転生メイドで恐縮ですが、ひとつ言わせていただきます!

使用素材

pixiv DADACHYO様

フリー素材

悪役令嬢は国王陛下のモノ~蜜愛の中で淫らに啼く私~

一ノ瀬 彩音

恋愛

侯爵家の一人娘として何不自由なく育ったアリスティアだったが、

十歳の時に母親を亡くしてからというもの父親からの執着心が強くなっていく。

ある日、父親の命令により王宮で開かれた夜会に出席した彼女は

その帰り道で馬車ごと崖下に転落してしまう。

幸いにも怪我一つ負わずに助かったものの、

目を覚ました彼女が見たものは見知らぬ天井と心配そうな表情を浮かべる男性の姿だった。

彼はこの国の国王陛下であり、アリスティアの婚約者――つまりはこの国で最も強い権力を持つ人物だ。

訳も分からぬまま国王陛下の手によって半ば強引に結婚させられたアリスティアだが、

やがて彼に対して……?

※この物語はフィクションです。

R18作品ですので性描写など苦手なお方や未成年のお方はご遠慮下さい。

【完結】目覚めたら男爵家令息の騎士に食べられていた件

三谷朱花

恋愛

レイーアが目覚めたら横にクーン男爵家の令息でもある騎士のマットが寝ていた。曰く、クーン男爵家では「初めて契った相手と結婚しなくてはいけない」らしい。

※アルファポリスのみの公開です。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる