お気に入りに追加

4

あなたにおすすめの小説

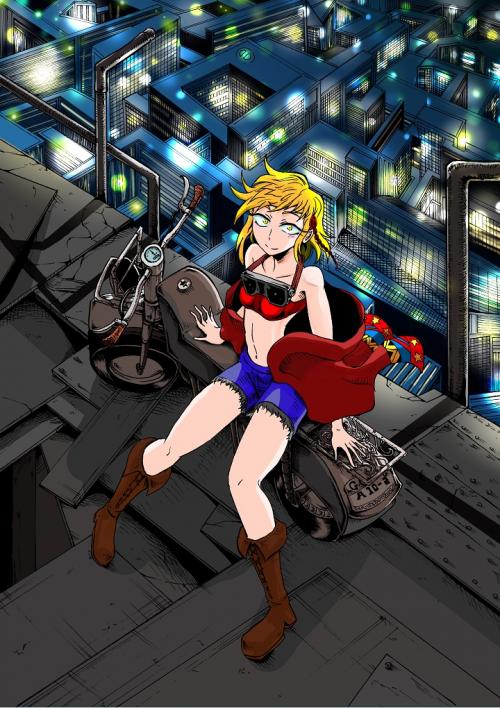

No One's Glory -もうひとりの物語-

はっくまん2XL

SF

異世界転生も転移もしない異世界物語……(. . `)

よろしくお願い申し上げます

男は過眠症で日々の生活に空白を持っていた。

医師の診断では、睡眠無呼吸から来る睡眠障害とのことであったが、男には疑いがあった。

男は常に、同じ世界、同じ人物の夢を見ていたのだ。それも、非常に生々しく……

手触り感すらあるその世界で、男は別人格として、「採掘師」という仕事を生業としていた。

採掘師とは、遺跡に眠るストレージから、マップや暗号鍵、設計図などの有用な情報を発掘し、マーケットに流す仕事である。

各地に点在する遺跡を巡り、時折マーケットのある都市、集落に訪れる生活の中で、時折感じる自身の中の他者の魂が幻でないと気づいた時、彼らの旅は混迷を増した……

申し訳ございませんm(_ _)m

不定期投稿になります。

本業多忙のため、しばらく連載休止します。

MMS ~メタル・モンキー・サーガ~

千両文士

SF

エネルギー問題、環境問題、経済格差、疫病、収まらぬ紛争に戦争、少子高齢化・・・人類が直面するありとあらゆる問題を科学の力で解決すべく世界政府が協力して始まった『プロジェクト・エデン』

洋上に建造された大型研究施設人工島『エデン』に招致された若き大天才学者ミクラ・フトウは自身のサポートメカとしてその人格と知能を完全電子化複製した人工知能『ミクラ・ブレイン』を建造。

その迅速で的確な技術開発力と問題解決能力で矢継ぎ早に改善されていく世界で人類はバラ色の未来が確約されていた・・・はずだった。

突如人類に牙を剥き、暴走したミクラ・ブレインによる『人類救済計画』。

その指揮下で人類を滅ぼさんとする軍事戦闘用アンドロイドと直属配下の上位管理者アンドロイド6体を倒すべく人工島エデンに乗り込むのは・・・宿命に導かれた天才学者ミクラ・フトウの愛娘にしてレジスタンス軍特殊エージェント科学者、サン・フトウ博士とその相棒の戦闘用人型アンドロイドのモンキーマンであった!!

機械と人間のSF西遊記、ここに開幕!!

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

崖っぷちの35歳、滅びの世界で光を灯す救世主に選ばれました。〜悪の討伐は、荷が重すぎる…

RYU

ファンタジー

神原ヒロミ。35歳。彼女いな居ない歴年齢。仕事は、町工場の派遣社員。コミュ障で、ポンコツ。友達居ない。低賃金肉体労働の崖っぷちな男。

そんな彼が、ある日ー、平行世界に召喚され、世界を救う英雄(ヒーロー)に選ばれた。前々から、気になっていた、『再生の力』を使い、モンスターと世界を牛耳る悪の組織に立ち向かう。

宿命のライバルは、自分とそっくりの容貌の男。彼は、『破壊の力』を使い、世界を破滅させ終焉へと導くー。

『再生の力』と、『破滅の力』ー。2つの力がぶつかり、そして、ヒロミは悪の組織から人々を救えるかー?

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる