お気に入りに追加

3

あなたにおすすめの小説

たとえば勇者パーティを追放された少年が宿屋の未亡人達に恋するような物語

石のやっさん

ファンタジー

主人公のリヒトは勇者パーティを追放されるが別に気にも留めていなかった。

ハーレムパーティ状態だったので元から時期が来たら自分から出て行く予定だったし、三人の幼馴染は確かに可愛いが、リヒトにとって恋愛対象にどうしても見られなかったからだ。

だから、ただ見せつけられても困るだけだった。

何故ならリヒトの好きなタイプの女性は…大人の女性だったから。

この作品の主人公は転生者ですが、精神的に大人なだけでチートは知識も含んでありません。

勿論ヒロインもチートはありません。

他のライトノベルや漫画じゃ主人公にはなれない、背景に居るような主人公やヒロインが、楽しく暮すような話です。

1~2話は何時もの使いまわし。

リクエスト作品です。

今回は他作品もありますので亀更新になるかも知れません。

※ つい調子にのって4作同時に書き始めてしまいました。

パティシエは眠れない

野洲たか

ライト文芸

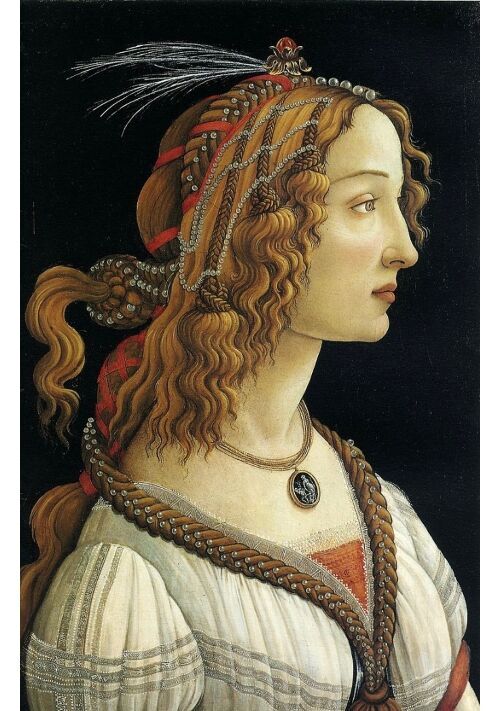

突然、愛する夫を事故で亡くしてしまった人気パティシエの末松ほしみ(32歳)は、夫の風変わりな姉・画家の麻子デッラ・スカラから強引に誘われて、夫の大好きだったボッティチェリの名画「春」を鑑賞するために、古都フィレンツェへ幻想的でスピリチュアルな旅をする。

俺が証人だ。

氷天玄兎

ライト文芸

自分が良い子であることや褒められることに不満と嫌悪感を抱いた少年、梶本慧は、自分のことを叱って欲しくてどんどんイタズラの度合いが過激になっていく。そんな時高校で出会った綾坂先生との交流で少しずつ慧は変わっていく。

10秒で読めるちょっと怖い話。

絢郷水沙

ホラー

ほんのりと不条理なギャグが香るホラーテイスト・ショートショートです。意味怖的要素も含んでおりますので、意味怖好きならぜひ読んでみてください。(毎日昼頃1話更新中!)

光のもとで1

葉野りるは

青春

一年間の療養期間を経て、新たに高校へ通いだした翠葉。

小さいころから学校を休みがちだった翠葉は人と話すことが苦手。

自分の身体にコンプレックスを抱え、人に迷惑をかけることを恐れ、人の中に踏み込んでいくことができない。

そんな翠葉が、一歩一歩ゆっくりと歩きだす。

初めて心から信頼できる友達に出逢い、初めての恋をする――

(全15章の長編小説(挿絵あり)。恋愛風味は第三章から出てきます)

10万文字を1冊として、文庫本40冊ほどの長さです。

実力を隠し「例え長男でも無能に家は継がせん。他家に養子に出す」と親父殿に言われたところまでは計算通りだったが、まさかハーレム生活になるとは

竹井ゴールド

ライト文芸

日本国内トップ5に入る異能力者の名家、東条院。

その宗家本流の嫡子に生まれた東条院青夜は子供の頃に実母に「16歳までに東条院の家を出ないと命を落とす事になる」と予言され、無能を演じ続け、父親や後妻、異母弟や異母妹、親族や許嫁に馬鹿にされながらも、念願適って中学卒業の春休みに東条院家から田中家に養子に出された。

青夜は4月が誕生日なのでギリギリ16歳までに家を出た訳だが。

その後がよろしくない。

青夜を引き取った田中家の義父、一狼は53歳ながら若い妻を持ち、4人の娘の父親でもあったからだ。

妻、21歳、一狼の8人目の妻、愛。

長女、25歳、皇宮警察の異能力部隊所属、弥生。

次女、22歳、田中流空手道場の師範代、葉月。

三女、19歳、離婚したフランス系アメリカ人の3人目の妻が産んだハーフ、アンジェリカ。

四女、17歳、死別した4人目の妻が産んだ中国系ハーフ、シャンリー。

この5人とも青夜は家族となり、

・・・何これ? 少し想定外なんだけど。

【2023/3/23、24hポイント26万4600pt突破】

【2023/7/11、累計ポイント550万pt突破】

【2023/6/5、お気に入り数2130突破】

【アルファポリスのみの投稿です】

【第6回ライト文芸大賞、22万7046pt、2位】

【2023/6/30、メールが来て出版申請、8/1、慰めメール】

【未完】

アラサー独身の俺が義妹を預かることになった件~俺と義妹が本当の家族になるまで~

おとら@ 書籍発売中

ライト文芸

ある日、小さいながらも飲食店を経営する俺に連絡が入る。

従兄弟であり、俺の育ての親でもある兄貴から、転勤するから二人の娘を預かってくれと。

これは一度家族になることから逃げ出した男が、義妹と過ごしていくうちに、再び家族になるまでの軌跡である。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる