お気に入りに追加

5

あなたにおすすめの小説

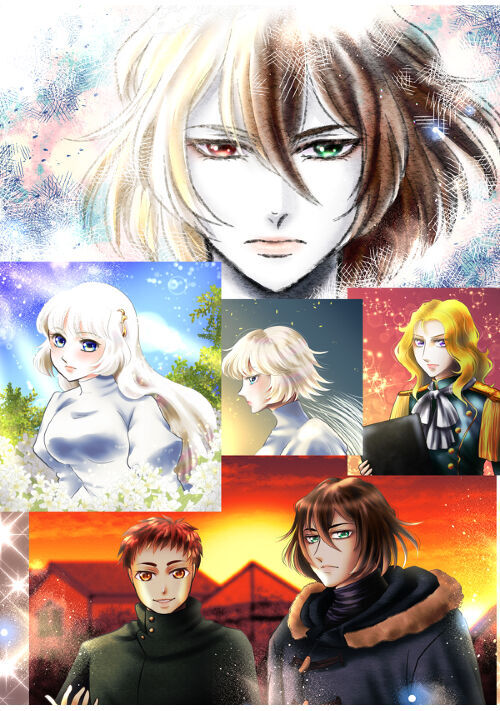

アストルムクロニカ-箱庭幻想譚-(挿し絵有り)

くまのこ

ファンタジー

これは、此処ではない場所と今ではない時代の御伽話。

滅びゆく世界から逃れてきた放浪者たちと、楽園に住む者たち。

二つの異なる世界が混じり合い新しい世界が生まれた。

そこで起きる、数多の国や文明の興亡と、それを眺める者たちの物語。

「彼」が目覚めたのは見知らぬ村の老夫婦の家だった。

過去の記憶を持たぬ「彼」は「フェリクス」と名付けられた。

優しい老夫婦から息子同然に可愛がられ、彼は村で平穏な生活を送っていた。

しかし、身に覚えのない罪を着せられたことを切っ掛けに村を出たフェリクスを待っていたのは、想像もしていなかった悲しみと、苦難の道だった。

自らが何者かを探るフェリクスが、信頼できる仲間と愛する人を得て、真実に辿り着くまで。

完結済み。ハッピーエンドです。

※7話以降でサブタイトルに「◆」が付いているものは、主人公以外のキャラクター視点のエピソードです※

※詳細なバトル描写などが出てくる可能性がある為、保険としてR-15設定しました※

※昔から脳内で温めていた世界観を形にしてみることにしました※

※あくまで御伽話です※

※固有名詞や人名などは、現代日本でも分かりやすいように翻訳したものもありますので御了承ください※

※この作品は「ノベルアッププラス」様、「カクヨム」様、「小説家になろう」様でも掲載しています※

異世界成り上がり物語~転生したけど男?!どう言う事!?~

繭

ファンタジー

高梨洋子(25)は帰り道で車に撥ねられた瞬間、意識は一瞬で別の場所へ…。

見覚えの無い部屋で目が覚め「アレク?!気付いたのか!?」との声に

え?ちょっと待て…さっきまで日本に居たのに…。

確か「死んだ」筈・・・アレクって誰!?

ズキン・・・と頭に痛みが走ると現在と過去の記憶が一気に流れ込み・・・

気付けば異世界のイケメンに転生した彼女。

誰も知らない・・・いや彼の母しか知らない秘密が有った!?

女性の記憶に翻弄されながらも成り上がって行く男性の話

保険でR15

タイトル変更の可能性あり

私はただ自由に空を飛びたいだけなのに!

hennmiasako

ファンタジー

異世界の田舎の孤児院でごく普通の平民の孤児の女の子として生きていたルリエラは、5歳のときに木から落ちて頭を打ち前世の記憶を見てしまった。

ルリエラの前世の彼女は日本人で、病弱でベッドから降りて自由に動き回る事すら出来ず、ただ窓の向こうの空ばかりの見ていた。そんな彼女の願いは「自由に空を飛びたい」だった。でも、魔法も超能力も無い世界ではそんな願いは叶わず、彼女は事故で転落死した。

魔法も超能力も無い世界だけど、それに似た「理術」という不思議な能力が存在する世界。専門知識が必要だけど、前世の彼女の記憶を使って、独学で「理術」を使い、空を自由に飛ぶ夢を叶えようと人知れず努力することにしたルリエラ。

ただの個人的な趣味として空を自由に飛びたいだけなのに、なぜかいろいろと問題が発生して、なかなか自由に空を飛べない主人公が空を自由に飛ぶためにいろいろがんばるお話です。

スキルテスター!本来大当たりなはずの数々のスキルがハズレ扱いされるのは大体コイツのせいである

騎士ランチ

ファンタジー

鑑定やアイテム増資といったスキルがハズレ扱いされるのは何故だろうか?その理由はまだ人類がスキルを持たなかった時代まで遡る。人類にスキルを与える事にした神は、実際にスキルを与える前に極少数の人間にスキルを一時的に貸し付け、その効果を調査する事にした。そして、神によって選ばれた男の中にテスターという冒険者がいた。魔王退治を目指していた彼は、他の誰よりもスキルを必要とし、効果の調査に協力的だった。だが、テスターはアホだった。そして、彼を担当し魔王退治に同行していた天使ヒースもアホだった。これは、声のでかいアホ二人の偏った調査結果によって、有用スキルがハズレと呼ばれていくまでの物語である。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由

フルーツパフェ

大衆娯楽

クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。

トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。

いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。

考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。

赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。

言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。

たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

いい子ちゃんなんて嫌いだわ

F.conoe

ファンタジー

異世界召喚され、聖女として厚遇されたが

聖女じゃなかったと手のひら返しをされた。

おまけだと思われていたあの子が聖女だという。いい子で優しい聖女さま。

どうしてあなたは、もっと早く名乗らなかったの。

それが優しさだと思ったの?

転生リンゴは破滅のフラグを退ける

古森真朝

ファンタジー

ある日突然事故死してしまった高校生・千夏。しかし、たまたまその場面を見ていた超お人好しの女神・イズーナに『命の林檎』をもらい、半精霊ティナとして異世界で人生を再スタートさせることになった。

今度こそは平和に長生きして、自分の好きなこといっぱいするんだ! ――と、心に誓ってスローライフを満喫していたのだが。ツノの生えたウサギを見つけたのを皮切りに、それを追ってきたエルフ族、そのエルフと張り合うレンジャー、さらに北の王国で囁かれる妙なウワサと、身の回りではトラブルがひっきりなし。

何とか事態を軟着陸させ、平穏な暮らしを取り戻すべく――ティナの『フラグ粉砕作戦』がスタートする!

※ちょっとだけタイトルを変更しました(元:転生リンゴは破滅フラグを遠ざける)

※更新頑張り中ですが展開はゆっくり目です。のんびり見守っていただければ幸いです^^

※ただいまファンタジー小説大賞エントリー中&だいたい毎日更新中です。ぜひとも応援してやってくださいませ!!

冷遇された第七皇子はいずれぎゃふんと言わせたい! 赤ちゃんの頃から努力していたらいつの間にか世界最強の魔法使いになっていました

taki210

ファンタジー

旧題:娼婦の子供と冷遇された第七皇子、赤ちゃんの頃から努力していたらいつの間にか世界最強の魔法使いになっていた件

『穢らわしい娼婦の子供』

『ロクに魔法も使えない出来損ない』

『皇帝になれない無能皇子』

皇帝ガレスと娼婦ソーニャの間に生まれた第七皇子ルクスは、魔力が少ないからという理由で無能皇子と呼ばれ冷遇されていた。

だが実はルクスの中身は転生者であり、自分と母親の身を守るために、ルクスは魔法を極めることに。

毎日人知れず死に物狂いの努力を続けた結果、ルクスの体内魔力量は拡張されていき、魔法の威力もどんどん向上していき……

『なんだあの威力の魔法は…?』

『モンスターの群れをたった一人で壊滅させただと…?』

『どうやってあの年齢であの強さを手に入れたんだ…?』

『あいつを無能皇子と呼んだ奴はとんだ大間抜けだ…』

そして気がつけば周囲を畏怖させてしまうほどの魔法使いの逸材へと成長していたのだった。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる