お気に入りに追加

0

あなたにおすすめの小説

最強の職業は付与魔術師かもしれない

カタナヅキ

ファンタジー

現実世界から異世界に召喚された5人の勇者。彼等は同じ高校のクラスメイト同士であり、彼等を召喚したのはバルトロス帝国の3代目の国王だった。彼の話によると現在こちらの世界では魔王軍と呼ばれる組織が世界各地に出現し、数多くの人々に被害を与えている事を伝える。そんな魔王軍に対抗するために帝国に代々伝わる召喚魔法によって異世界から勇者になれる素質を持つ人間を呼びだしたらしいが、たった一人だけ巻き込まれて召喚された人間がいた。

召喚された勇者の中でも小柄であり、他の4人には存在するはずの「女神の加護」と呼ばれる恩恵が存在しなかった。他の勇者に巻き込まれて召喚された「一般人」と判断された彼は魔王軍に対抗できないと見下され、召喚を実行したはずの帝国の人間から追い出される。彼は普通の魔術師ではなく、攻撃魔法は覚えられない「付与魔術師」の職業だったため、この職業の人間は他者を支援するような魔法しか覚えられず、強力な魔法を扱えないため、最初から戦力外と判断されてしまった。

しかし、彼は付与魔術師の本当の力を見抜き、付与魔法を極めて独自の戦闘方法を見出す。後に「聖天魔導士」と名付けられる「霧崎レナ」の物語が始まる――

※今月は毎日10時に投稿します。

転生騎士団長の歩き方

Akila

ファンタジー

【第2章 完 約13万字】&【第1章 完 約12万字】

たまたま運よく掴んだ功績で第7騎士団の団長になってしまった女性騎士のラモン。そんなラモンの中身は地球から転生した『鈴木ゆり』だった。女神様に転生するに当たってギフトを授かったのだが、これがとっても役立った。ありがとう女神さま! と言う訳で、小娘団長が汗臭い騎士団をどうにか立て直す為、ドーン副団長や団員達とキレイにしたり、旨〜いしたり、キュンキュンしたりするほのぼの物語です。

【第1章 ようこそ第7騎士団へ】 騎士団の中で窓際? 島流し先? と囁かれる第7騎士団を立て直すべく、前世の知識で働き方改革を強行するモラン。 第7は改善されるのか? 副団長のドーンと共にあれこれと毎日大忙しです。

【第2章 王城と私】 第7騎士団での功績が認められて、次は第3騎士団へ行く事になったラモン。勤務地である王城では毎日誰かと何かやらかしてます。第3騎士団には馴染めるかな? って、またまた異動? 果たしてラモンの行き着く先はどこに?

※誤字脱字マジですみません。懲りずに読んで下さい。

ボンクラ王子の側近を任されました

里見知美

ファンタジー

「任されてくれるな?」

王宮にある宰相の執務室で、俺は頭を下げたまま脂汗を流していた。

人の良い弟である現国王を煽てあげ国の頂点へと導き出し、王国騎士団も魔術師団も視線一つで操ると噂の恐ろしい影の実力者。

そんな人に呼び出され開口一番、シンファエル殿下の側近になれと言われた。

義妹が婚約破棄を叩きつけた相手である。

王子16歳、俺26歳。側近てのは、年の近い家格のしっかりしたヤツがなるんじゃねえの?

『収納』は異世界最強です 正直すまんかったと思ってる

農民ヤズ―

ファンタジー

「ようこそおいでくださいました。勇者さま」

そんな言葉から始まった異世界召喚。

呼び出された他の勇者は複数の<スキル>を持っているはずなのに俺は収納スキル一つだけ!?

そんなふざけた事になったうえ俺たちを呼び出した国はなんだか色々とヤバそう!

このままじゃ俺は殺されてしまう。そうなる前にこの国から逃げ出さないといけない。

勇者なら全員が使える収納スキルのみしか使うことのできない勇者の出来損ないと呼ばれた男が収納スキルで無双して世界を旅する物語(予定

私のメンタルは金魚掬いのポイと同じ脆さなので感想を送っていただける際は語調が強くないと嬉しく思います。

ただそれでも初心者故、度々間違えることがあるとは思いますので感想にて教えていただけるとありがたいです。

他にも今後の進展や投稿済みの箇所でこうしたほうがいいと思われた方がいらっしゃったら感想にて待ってます。

なお、書籍化に伴い内容の齟齬がありますがご了承ください。

最低最悪の悪役令息に転生しましたが、神スキル構成を引き当てたので思うままに突き進みます! 〜何やら転生者の勇者から強いヘイトを買っている模様

コレゼン

ファンタジー

「おいおい、嘘だろ」

ある日、目が覚めて鏡を見ると俺はゲーム「ブレイス・オブ・ワールド」の公爵家三男の悪役令息グレイスに転生していた。

幸いにも「ブレイス・オブ・ワールド」は転生前にやりこんだゲームだった。

早速、どんなスキルを授かったのかとステータスを確認してみると――

「超低確率の神スキル構成、コピースキルとスキル融合の組み合わせを神引きしてるじゃん!!」

やったね! この神スキル構成なら処刑エンドを回避して、かなり有利にゲーム世界を進めることができるはず。

一方で、別の転生者の勇者であり、元エリートで地方自治体の首長でもあったアルフレッドは、

「なんでモブキャラの悪役令息があんなに強力なスキルを複数持ってるんだ! しかも俺が目指してる国王エンドを邪魔するような行動ばかり取りやがって!!」

悪役令息のグレイスに対して日々不満を高まらせていた。

なんか俺、勇者のアルフレッドからものすごいヘイト買ってる?

でもまあ、勇者が最強なのは検証が進む前の攻略情報だから大丈夫っしょ。

というわけで、ゲーム知識と神スキル構成で思うままにこのゲーム世界を突き進んでいきます!

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。

黒ハット

ファンタジー

【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。

この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。

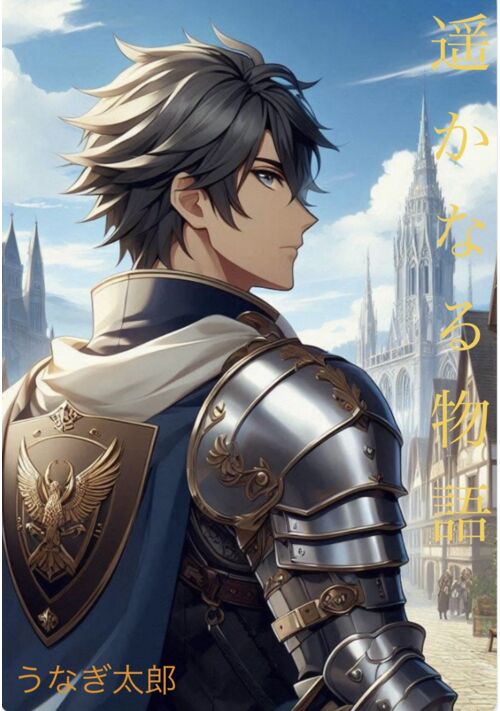

遥かなる物語

うなぎ太郎

ファンタジー

スラーレン帝国の首都、エラルトはこの世界最大の都市。この街に貴族の令息や令嬢達が通う学園、スラーレン中央学園があった。

この学園にある一人の男子生徒がいた。彼の名は、シャルル・ベルタン。ノア・ベルタン伯爵の息子だ。

彼と友人達はこの学園で、様々なことを学び、成長していく。

だが彼が帝国の歴史を変える英雄になろうとは、誰も想像もしていなかったのであった…彼は日々動き続ける世界で何を失い、何を手に入れるのか?

ーーーーーーーー

序盤はほのぼのとした学園小説にしようと思います。中盤以降は戦闘や魔法、政争がメインで異世界ファンタジー的要素も強いです。

※作者独自の世界観です。

※甘々ご都合主義では無いですが、一応ハッピーエンドです。

最強騎士は料理が作りたい

菁 犬兎

ファンタジー

こんにちわ!!私はティファ。18歳。

ある国で軽い気持ちで兵士になったら気付いたら最強騎士になってしまいました!でも私、本当は小さな料理店を開くのが夢なんです。そ・れ・な・の・に!!私、仲間に裏切られて敵国に捕まってしまいました!!あわわどうしましょ!でも、何だか王様の様子がおかしいのです。私、一体どうなってしまうんでしょうか?

*小説家になろう様にも掲載されております。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる