お気に入りに追加

173

あなたにおすすめの小説

【完結】ぎゅって抱っこして

かずえ

BL

幼児教育学科の短大に通う村瀬一太。訳あって普通の高校に通えなかったため、働いて貯めたお金で二年間だけでもと大学に入学してみたが、学費と生活費を稼ぎつつ学校に通うのは、考えていたよりも厳しい……。

でも、頼れる者は誰もいない。

自分で頑張らなきゃ。

本気なら何でもできるはず。

でも、ある日、金持ちの坊っちゃんと心の中で呼んでいた松島晃に苦手なピアノの課題で助けてもらってから、どうにも自分の心がコントロールできなくなって……。

塾の先生を舐めてはいけません(性的な意味で)

ベータヴィレッジ 現実沈殿村落

BL

個別指導塾で講師のアルバイトを始めたが、妙にスキンシップ多めで懐いてくる生徒がいた。

そしてやがてその生徒の行為はエスカレートし、ついに一線を超えてくる――。

たまにはゆっくり、歩きませんか?

隠岐 旅雨

BL

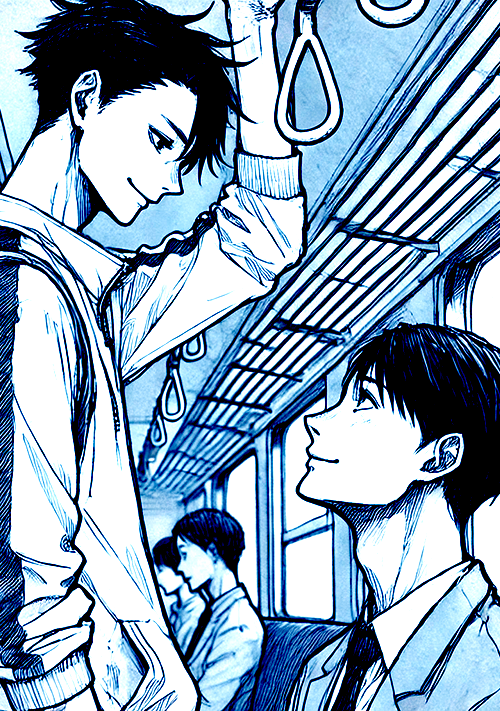

大手IT企業でシステムエンジニアとして働く榊(さかき)は、一時的に都内本社から埼玉県にある支社のプロジェクトへの応援増員として参加することになった。その最初の通勤の電車の中で、つり革につかまって半分眠った状態のままの男子高校生が倒れ込んでくるのを何とか支え抱きとめる。

よく見ると高校生は自分の出身高校の後輩であることがわかり、また翌日の同時刻にもたまたま同じ電車で遭遇したことから、日々の通勤通学をともにすることになる。

世間話をともにするくらいの仲ではあったが、徐々に互いの距離は縮まっていき、週末には映画を観に行く約束をする。が……

すべてを奪われた英雄は、

さいはて旅行社

BL

アスア王国の英雄ザット・ノーレンは仲間たちにすべてを奪われた。

隣国の神聖国グルシアの魔物大量発生でダンジョンに潜りラスボスの魔物も討伐できたが、そこで仲間に裏切られ黒い短剣で刺されてしまう。

それでも生き延びてダンジョンから生還したザット・ノーレンは神聖国グルシアで、王子と呼ばれる少年とその世話役のヴィンセントに出会う。

すべてを奪われた英雄が、自分や仲間だった者、これから出会う人々に向き合っていく物語。

オレに触らないでくれ

mahiro

BL

見た目は可愛くて綺麗なのに動作が男っぽい、宮永煌成(みやなが こうせい)という男に一目惚れした。

見た目に反して声は低いし、細い手足なのかと思いきや筋肉がしっかりとついていた。

宮永の側には幼なじみだという宗方大雅(むなかた たいが)という男が常におり、第三者が近寄りがたい雰囲気が漂っていた。

高校に入学して環境が変わってもそれは変わらなくて。

『漫画みたいな恋がしたい!』という執筆中の作品の登場人物目線のお話です。所々リンクするところが出てくると思います。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる