15 / 19

桜吹雪

しおりを挟む

金四郎は再び、父・景晋(かげみち)と貞吉(さだきち)が待つ座敷へと戻ると、貞吉(さだきち)が金四郎が戻って来るのを心待ちにしていたかのような表情で迎えた。それが…、そんな貞吉(さだきち)の顔が今の金四郎には重い負担として圧(の)し掛(か)かっていた。

「兄貴…、本当に悪そうだな…」

金四郎はそう胸のうちを洩(も)らした。

「ああ。それでどうだろうか…」

それでどうだろうか…、遠山家を継(つ)ぐ気があるか、父・景晋(かげみち)は金四郎にそう尋ねており、金四郎にもそれは分かっていた。だが軽々(けいけい)に答えられる問題ではなかった。

「いや…、無理に家を継(つ)げと命じるつもりはない」

「えっ…」

「金四郎には金四郎の人生がある。もし今まで通りの暮らしをしたいと申すのであれば、金四郎に家を継(つ)がせることは諦めようぞ」

「だけどそれじゃあ、遠山家は…」

「なに、案ずるな。他家からそなたより優秀な男を養子として迎えるでな…」

景晋(かげみち)は悪戯っぽい笑みを浮かべてそう答えた。金四郎に負担をかけまいと、無理に笑顔を作っていることは金四郎の目には明らかであり、それがかえって金四郎には痛々しかった。

「それゆえ案ずるな。なれど…」

やはり実子である金四郎に家を継(つ)いで欲しい…、景晋(かげみち)はそこまでは口にしなかったが、金四郎には景晋(かげみち)の胸のうちが手に取るように分かった。

金四郎はふと貞吉(さだきち)を見た。貞吉(さだきち)は金四郎のことを縋(すが)るような目付きで見ていた。貞吉(さだきち)を見捨てるのは可哀想(かわいそう)だ…、金四郎はそう思う一方で、

「やはり…、親父の苦境は見過ごせねぇ…」

そう相反する気持ちを抱いた。

「なぁ…」

「うん?」

「俺の縁談話が進んでるようだな…」

それは鉄右衛門(てつえもん)が昨晩、長屋から去り際に、金四郎に打ち明けたことであった。鉄右衛門(てつえもん)によると、どうやら金四郎の元に嫁ぎたいという奇特な女性がいるとのことであった。

「ああ、鉄右衛門(てつえもん)から聞いたのだな?」

「ああ、で、どんな女なんだ?」

身元までは鉄右衛門(てつえもん)も打ち明けなかった。殿より直接聞いて欲しいとのことであったので、金四郎はこうして直に尋ねることにした。

「百人組之頭(ひゃくにんくみのがしら)を相つとむる堀田(ほった)伊勢守(いせのかみ)一知(かずとも)殿が妹御(いもうとご)のけい殿だ」

「堀田(ほった)伊勢守(いせのかみ)…、ってことは従五位下(じゅごいのげ)じゃねぇか…」

「その通りぞ。ちなみに知行4200石の大身旗本が妹御ぞ」

「おいおい、どうしてそんな女が俺みたいな野郎の元へ…」

「どうやら放蕩(ほうとう)無頼(ぶらい)な暮らしを送るお前のことがいたく気に入ったらしい」

「けい殿がか?」

稀(まれ)にその手の女は見かける。

「けい殿もそうだが、兄上の伊勢守(いせのかみ)殿がいたく気に入ったのでな、それで…」

「俺が嫡男ならまだしも、部屋住(へやずみ)の身なんだぜ?」

「それでも構わぬと…」

「伊勢守(いせのかみ)様がそう仰(おお)せられた、ってわけか?」

「そうだ」

「だがもし、俺が家を…、遠山家を継(つ)ぐつもりがねぇと知ったら、この縁談なかったことにしてくれって、兄貴…、伊勢守(いせのかみ)の方から断りを入れてくるんじゃねぇか?」

「その点についても伊勢守(いせのかみ)殿は承知しておる」

「承知しておるって…、俺が家を継(つ)がねぇかも知れねぇ、ってことをか?」

「そうだ」

「それなのにこんな俺の元に大事な妹を嫁がせようってか?」

「そうだ」

「信じられねぇな…」

「だが事実だ」

「それじゃあまぁ…、家を継(つ)ぐ継(つ)がないは別にして、そのけい殿と一度は会った方が良いかな…」

「そうしてくれると俺の顔も少しは立つ」

「そうか。まぁ、俺が家を継(つ)がねぇ、このまま放蕩(ほうとう)無頼(ぶらい)の暮らしを送るって宣言でもしようものなら、やっぱり伊勢守(いせのかみ)だって考えを変えるだろうぜ…、いや、それ以前に俺の体を見たら絶対に、伊勢守(いせのかみ)は断る筈(はず)だぜ…」

「どういう意味だ?」

首をかしげる父・景晋(かげみち)に対して、金四郎は諸肌(もろはだ)を脱ぐことでその答えとした。

「それは…」

金四郎の背中に見事に咲き乱れる桜吹雪の彫物(ほりもの)に、さしもの景晋(かげみち)も息を飲んだものである。

それは金四郎が家出して間もなく、ドブ浚(さら)いに汗を流していた時のことであった。たまたまつるんでいた、鳶職人から、「彫物(ほりもの)でも入れたらどうでぇ」とそうすすめられたことがきっかけであった。金四郎も、もう二度と家には戻らねぇ、との決意から彫物(ほりもの)を入れることにし、こうして桜吹雪の彫物(ほりもの)を入れたのであった。

「これなら如何(いか)に物好きだろうと、さすがに大事な妹御を娶(めと)らせようとは思わねぇ筈(はず)だぜ。いや、親父にしたって、俺に遠山家を継(つ)がせようって気が失せたんじゃねぇか?」

金四郎はわざと挑発気味に言った。だが景晋(かげみち)は怒るでもなく、それどころか驚きの表情から一転、微笑を浮かべて頭を振った。

「さすがに驚かされたが…、なれど大事な倅(せがれ)であることに変わりはない。例え、桜吹雪の彫物(ほりもの)を背負っていようともな」

景晋(かげみち)にそう切り返され、金四郎は返答に詰(つ)まった。それにしても貞吉(さだきち)の親父とは大した違いだ、良い親父を持ったもんだと、金四郎は改めて良い親父を持った幸福を味わった。

だが喜んでばかりもいられない。金四郎としてはいよいよ、

「こいつは…、親父を悲しませるわけにはいかなくなったな…」

果たして貞吉(さだきち)を見捨てることになるやも知れぬと、究極の選択を迫られることになった。

ともかく金四郎は来週、そのけいとの見合(みあ)いに臨むことにした。

長屋へ帰宅後、貞吉(さだきち)は暗い表情で金四郎にポツリと尋ねた。

「やっぱ…、帰んのか…」

「分からねぇ…」

事実、金四郎はどうすべきか分からなくなっていた。

だがとりあえず見合(みあ)いをぶち壊すことにした。

翌週、金四郎は貞吉(さだきち)を長屋に一人残して、見合(みあ)いの場に臨んだ。金四郎としてはもう一度、貞吉(さだきち)を愛宕下(あたごした)にある屋敷に預けるつもりであったが、それを貞吉(さだきち)が拒んだのであった。

「俺だって留守番(るすばん)ぐらい出来らぁ」

貞吉(さだきち)はそう強がってみせたので、金四郎は貞吉(さだきち)のその強がりを尊重し、長屋に貞吉(さだきち)を一人残して見合(みあ)いの場に臨んだのであった。

金四郎はそこで初めてけいを見初(みそ)めた。金四郎が予想していたよりも遥(はる)かに美形であった。てっきり醜女(しこめ)に違いないと、そう信じて疑っていなかったのだ。如何(いか)に金四郎の放蕩(ほうとう)無頼(ぶらい)な暮らしぶりに心ひかれたとは言え、大事な妹をそんな野郎の元へ嫁(とつ)がせようなどと、尋常(じんじょう)の沙汰(さた)ではない。だとすると、妹は恐らく、余程の醜女(しこめ)に違いなく、この際、誰でも良いので嫁の貰い手を、ということで白羽(しらは)の矢が立ったのが、

「この俺に違いねぇ…」

金四郎はそう信じて疑わなかった。それが案に相違して、けいはそれこそ、

「類(たぐい)稀(まれ)なる…」

美形であったので、金四郎は自分の読みがものの見事に外れて、内心、驚いた。これだけの美形ならば、

「わざわざこの俺を選ばずとも良いものを…」

金四郎はそう思わずにはいられなかった。けいほど美形の持ち主ならば、婿(むこ)などそれこそ、

「選り取りみどり…」

に違いないからだ。それがどういうわけか跡継ぎでもない、放蕩(ほうとう)無頼(ぶらい)の日々を送る金四郎との縁談に飛びつくなど、兄妹揃って物好きとしか考えられなかった。

とりあえず金四郎は所定の席に着くと、向かい合って座る堀田(ほった)伊勢守(いせのかみ)一知(かずとも)とその隣に座る妹のけいに対して丁重に頭を下げるなり、父・景晋(かげみち)に対してそうしたように、そこでも諸肌(もろはだ)を脱ぎ、見事に咲き乱れる桜吹雪を露出させたのであった。さすがに兄妹は息を飲んだものの、それもすぐにおさまった。

「いやぁ、これほど見事な彫物(ほりもの)はこれまでお目にかかったことはないぞ。いや、見事な彫物(ほりもの)じゃ。大したものだ…」

一知(はずとも)はそう感嘆した面持(おもも)ちでその桜吹雪の彫物(ほりもの)を褒め上げて見せると、両隣に座っていた妹のけいに対しても、「お前もそう思うであろう?」と同意を求める始末であった。

それに対して妹のけいも、驚きの表情から一転、笑顔で「はい」とうなずいたものだから、金四郎は心底から目の前に座る堀田一族の頭の中身を疑ったものである。

「あの…、俺はこの通り、彫物(ほりもの)を背負っているのですよ?そのようなろくでなしの男の元に、まこと大事な妹御(いもうとご)を嫁(とつ)がせるおつもりですか?」

金四郎は心配するように尋ねた。事実、金四郎はけいの身を案じていた。

だがそんな金四郎の心配を一知(かずとも)は一蹴(いっしゅう)してみせた。

「なに、男たるもの、多少の瑕(きず)を背負っていた方が箔(はく)がつくと申すもの。つまらぬ男に嫁(とつ)がせたくはないのでな」

一知(かずとも)は自信満々にそう答えた。なるほど、男にはそういう考えをする者がいることを金四郎は知っており、一知(かずとも)もそのうちの一人であるならば、金四郎にも合点(がてん)がいったが、大事なのは嫁(とつ)ぐことになる当人、即(すなわ)ち、けいの気持ちであった。

「けい殿は如何(いかが)思(おぼ)し召(め)しか?俺のようなろくでなしの男の元に嫁(とつ)がれたいと思われるのか?」

わざと断られるよう、金四郎はそう仕向けるような質問をした。だがそれに対してけいは、

「はい」

と即答…、それも何の躊躇(ちゅうちょ)もなく即答したものだから、これには金四郎の方が圧倒されたものである。

「なれど…、俺は一生、家を継(つ)ぐつもりはない、それどころか市井(しせい)にて…、長屋にて一生、ドブ浚(さら)いをしながら糊口(ここう)を凌(しの)ぐことになるやも知れず、果たしてそのような生活に耐えられますかな?」

4500石もの大身旗本のお嬢様がそのような暮らしに耐えられる筈(はず)がない…、金四郎はそう見込んで尋ねたのだが、やはりけいの答えは金四郎の案に相違するものであった。

「無論、耐えられまする。金四郎様の元へ嫁(とつ)ぐことが出来るのなれば、どんな苦難にも耐えてみせまする」

けいは平然とそう答え、そんなけいの答えに一知(かずとも)も満足そうにうなずいた。

どうやらもう逃れられねぇかも知れねぇ…、金四郎はその時、そう覚悟した。無論、遠山家を継(つ)ぐことから逃れられない、という意味に他ならなかった。けいにそこまでの覚悟を示されては、この縁談は断り難(がた)く、そして縁談を受け入れる以上、如何(いか)に今まで通り、放蕩(ほうとう)無頼(ぶらい)の日々を送ることを許したとしても、金四郎自身がそれを許さなかった。やはり嫁には苦労をさせてはならぬとの思いがあったからだ。

「兄貴…、本当に悪そうだな…」

金四郎はそう胸のうちを洩(も)らした。

「ああ。それでどうだろうか…」

それでどうだろうか…、遠山家を継(つ)ぐ気があるか、父・景晋(かげみち)は金四郎にそう尋ねており、金四郎にもそれは分かっていた。だが軽々(けいけい)に答えられる問題ではなかった。

「いや…、無理に家を継(つ)げと命じるつもりはない」

「えっ…」

「金四郎には金四郎の人生がある。もし今まで通りの暮らしをしたいと申すのであれば、金四郎に家を継(つ)がせることは諦めようぞ」

「だけどそれじゃあ、遠山家は…」

「なに、案ずるな。他家からそなたより優秀な男を養子として迎えるでな…」

景晋(かげみち)は悪戯っぽい笑みを浮かべてそう答えた。金四郎に負担をかけまいと、無理に笑顔を作っていることは金四郎の目には明らかであり、それがかえって金四郎には痛々しかった。

「それゆえ案ずるな。なれど…」

やはり実子である金四郎に家を継(つ)いで欲しい…、景晋(かげみち)はそこまでは口にしなかったが、金四郎には景晋(かげみち)の胸のうちが手に取るように分かった。

金四郎はふと貞吉(さだきち)を見た。貞吉(さだきち)は金四郎のことを縋(すが)るような目付きで見ていた。貞吉(さだきち)を見捨てるのは可哀想(かわいそう)だ…、金四郎はそう思う一方で、

「やはり…、親父の苦境は見過ごせねぇ…」

そう相反する気持ちを抱いた。

「なぁ…」

「うん?」

「俺の縁談話が進んでるようだな…」

それは鉄右衛門(てつえもん)が昨晩、長屋から去り際に、金四郎に打ち明けたことであった。鉄右衛門(てつえもん)によると、どうやら金四郎の元に嫁ぎたいという奇特な女性がいるとのことであった。

「ああ、鉄右衛門(てつえもん)から聞いたのだな?」

「ああ、で、どんな女なんだ?」

身元までは鉄右衛門(てつえもん)も打ち明けなかった。殿より直接聞いて欲しいとのことであったので、金四郎はこうして直に尋ねることにした。

「百人組之頭(ひゃくにんくみのがしら)を相つとむる堀田(ほった)伊勢守(いせのかみ)一知(かずとも)殿が妹御(いもうとご)のけい殿だ」

「堀田(ほった)伊勢守(いせのかみ)…、ってことは従五位下(じゅごいのげ)じゃねぇか…」

「その通りぞ。ちなみに知行4200石の大身旗本が妹御ぞ」

「おいおい、どうしてそんな女が俺みたいな野郎の元へ…」

「どうやら放蕩(ほうとう)無頼(ぶらい)な暮らしを送るお前のことがいたく気に入ったらしい」

「けい殿がか?」

稀(まれ)にその手の女は見かける。

「けい殿もそうだが、兄上の伊勢守(いせのかみ)殿がいたく気に入ったのでな、それで…」

「俺が嫡男ならまだしも、部屋住(へやずみ)の身なんだぜ?」

「それでも構わぬと…」

「伊勢守(いせのかみ)様がそう仰(おお)せられた、ってわけか?」

「そうだ」

「だがもし、俺が家を…、遠山家を継(つ)ぐつもりがねぇと知ったら、この縁談なかったことにしてくれって、兄貴…、伊勢守(いせのかみ)の方から断りを入れてくるんじゃねぇか?」

「その点についても伊勢守(いせのかみ)殿は承知しておる」

「承知しておるって…、俺が家を継(つ)がねぇかも知れねぇ、ってことをか?」

「そうだ」

「それなのにこんな俺の元に大事な妹を嫁がせようってか?」

「そうだ」

「信じられねぇな…」

「だが事実だ」

「それじゃあまぁ…、家を継(つ)ぐ継(つ)がないは別にして、そのけい殿と一度は会った方が良いかな…」

「そうしてくれると俺の顔も少しは立つ」

「そうか。まぁ、俺が家を継(つ)がねぇ、このまま放蕩(ほうとう)無頼(ぶらい)の暮らしを送るって宣言でもしようものなら、やっぱり伊勢守(いせのかみ)だって考えを変えるだろうぜ…、いや、それ以前に俺の体を見たら絶対に、伊勢守(いせのかみ)は断る筈(はず)だぜ…」

「どういう意味だ?」

首をかしげる父・景晋(かげみち)に対して、金四郎は諸肌(もろはだ)を脱ぐことでその答えとした。

「それは…」

金四郎の背中に見事に咲き乱れる桜吹雪の彫物(ほりもの)に、さしもの景晋(かげみち)も息を飲んだものである。

それは金四郎が家出して間もなく、ドブ浚(さら)いに汗を流していた時のことであった。たまたまつるんでいた、鳶職人から、「彫物(ほりもの)でも入れたらどうでぇ」とそうすすめられたことがきっかけであった。金四郎も、もう二度と家には戻らねぇ、との決意から彫物(ほりもの)を入れることにし、こうして桜吹雪の彫物(ほりもの)を入れたのであった。

「これなら如何(いか)に物好きだろうと、さすがに大事な妹御を娶(めと)らせようとは思わねぇ筈(はず)だぜ。いや、親父にしたって、俺に遠山家を継(つ)がせようって気が失せたんじゃねぇか?」

金四郎はわざと挑発気味に言った。だが景晋(かげみち)は怒るでもなく、それどころか驚きの表情から一転、微笑を浮かべて頭を振った。

「さすがに驚かされたが…、なれど大事な倅(せがれ)であることに変わりはない。例え、桜吹雪の彫物(ほりもの)を背負っていようともな」

景晋(かげみち)にそう切り返され、金四郎は返答に詰(つ)まった。それにしても貞吉(さだきち)の親父とは大した違いだ、良い親父を持ったもんだと、金四郎は改めて良い親父を持った幸福を味わった。

だが喜んでばかりもいられない。金四郎としてはいよいよ、

「こいつは…、親父を悲しませるわけにはいかなくなったな…」

果たして貞吉(さだきち)を見捨てることになるやも知れぬと、究極の選択を迫られることになった。

ともかく金四郎は来週、そのけいとの見合(みあ)いに臨むことにした。

長屋へ帰宅後、貞吉(さだきち)は暗い表情で金四郎にポツリと尋ねた。

「やっぱ…、帰んのか…」

「分からねぇ…」

事実、金四郎はどうすべきか分からなくなっていた。

だがとりあえず見合(みあ)いをぶち壊すことにした。

翌週、金四郎は貞吉(さだきち)を長屋に一人残して、見合(みあ)いの場に臨んだ。金四郎としてはもう一度、貞吉(さだきち)を愛宕下(あたごした)にある屋敷に預けるつもりであったが、それを貞吉(さだきち)が拒んだのであった。

「俺だって留守番(るすばん)ぐらい出来らぁ」

貞吉(さだきち)はそう強がってみせたので、金四郎は貞吉(さだきち)のその強がりを尊重し、長屋に貞吉(さだきち)を一人残して見合(みあ)いの場に臨んだのであった。

金四郎はそこで初めてけいを見初(みそ)めた。金四郎が予想していたよりも遥(はる)かに美形であった。てっきり醜女(しこめ)に違いないと、そう信じて疑っていなかったのだ。如何(いか)に金四郎の放蕩(ほうとう)無頼(ぶらい)な暮らしぶりに心ひかれたとは言え、大事な妹をそんな野郎の元へ嫁(とつ)がせようなどと、尋常(じんじょう)の沙汰(さた)ではない。だとすると、妹は恐らく、余程の醜女(しこめ)に違いなく、この際、誰でも良いので嫁の貰い手を、ということで白羽(しらは)の矢が立ったのが、

「この俺に違いねぇ…」

金四郎はそう信じて疑わなかった。それが案に相違して、けいはそれこそ、

「類(たぐい)稀(まれ)なる…」

美形であったので、金四郎は自分の読みがものの見事に外れて、内心、驚いた。これだけの美形ならば、

「わざわざこの俺を選ばずとも良いものを…」

金四郎はそう思わずにはいられなかった。けいほど美形の持ち主ならば、婿(むこ)などそれこそ、

「選り取りみどり…」

に違いないからだ。それがどういうわけか跡継ぎでもない、放蕩(ほうとう)無頼(ぶらい)の日々を送る金四郎との縁談に飛びつくなど、兄妹揃って物好きとしか考えられなかった。

とりあえず金四郎は所定の席に着くと、向かい合って座る堀田(ほった)伊勢守(いせのかみ)一知(かずとも)とその隣に座る妹のけいに対して丁重に頭を下げるなり、父・景晋(かげみち)に対してそうしたように、そこでも諸肌(もろはだ)を脱ぎ、見事に咲き乱れる桜吹雪を露出させたのであった。さすがに兄妹は息を飲んだものの、それもすぐにおさまった。

「いやぁ、これほど見事な彫物(ほりもの)はこれまでお目にかかったことはないぞ。いや、見事な彫物(ほりもの)じゃ。大したものだ…」

一知(はずとも)はそう感嘆した面持(おもも)ちでその桜吹雪の彫物(ほりもの)を褒め上げて見せると、両隣に座っていた妹のけいに対しても、「お前もそう思うであろう?」と同意を求める始末であった。

それに対して妹のけいも、驚きの表情から一転、笑顔で「はい」とうなずいたものだから、金四郎は心底から目の前に座る堀田一族の頭の中身を疑ったものである。

「あの…、俺はこの通り、彫物(ほりもの)を背負っているのですよ?そのようなろくでなしの男の元に、まこと大事な妹御(いもうとご)を嫁(とつ)がせるおつもりですか?」

金四郎は心配するように尋ねた。事実、金四郎はけいの身を案じていた。

だがそんな金四郎の心配を一知(かずとも)は一蹴(いっしゅう)してみせた。

「なに、男たるもの、多少の瑕(きず)を背負っていた方が箔(はく)がつくと申すもの。つまらぬ男に嫁(とつ)がせたくはないのでな」

一知(かずとも)は自信満々にそう答えた。なるほど、男にはそういう考えをする者がいることを金四郎は知っており、一知(かずとも)もそのうちの一人であるならば、金四郎にも合点(がてん)がいったが、大事なのは嫁(とつ)ぐことになる当人、即(すなわ)ち、けいの気持ちであった。

「けい殿は如何(いかが)思(おぼ)し召(め)しか?俺のようなろくでなしの男の元に嫁(とつ)がれたいと思われるのか?」

わざと断られるよう、金四郎はそう仕向けるような質問をした。だがそれに対してけいは、

「はい」

と即答…、それも何の躊躇(ちゅうちょ)もなく即答したものだから、これには金四郎の方が圧倒されたものである。

「なれど…、俺は一生、家を継(つ)ぐつもりはない、それどころか市井(しせい)にて…、長屋にて一生、ドブ浚(さら)いをしながら糊口(ここう)を凌(しの)ぐことになるやも知れず、果たしてそのような生活に耐えられますかな?」

4500石もの大身旗本のお嬢様がそのような暮らしに耐えられる筈(はず)がない…、金四郎はそう見込んで尋ねたのだが、やはりけいの答えは金四郎の案に相違するものであった。

「無論、耐えられまする。金四郎様の元へ嫁(とつ)ぐことが出来るのなれば、どんな苦難にも耐えてみせまする」

けいは平然とそう答え、そんなけいの答えに一知(かずとも)も満足そうにうなずいた。

どうやらもう逃れられねぇかも知れねぇ…、金四郎はその時、そう覚悟した。無論、遠山家を継(つ)ぐことから逃れられない、という意味に他ならなかった。けいにそこまでの覚悟を示されては、この縁談は断り難(がた)く、そして縁談を受け入れる以上、如何(いか)に今まで通り、放蕩(ほうとう)無頼(ぶらい)の日々を送ることを許したとしても、金四郎自身がそれを許さなかった。やはり嫁には苦労をさせてはならぬとの思いがあったからだ。

0

お気に入りに追加

6

あなたにおすすめの小説

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

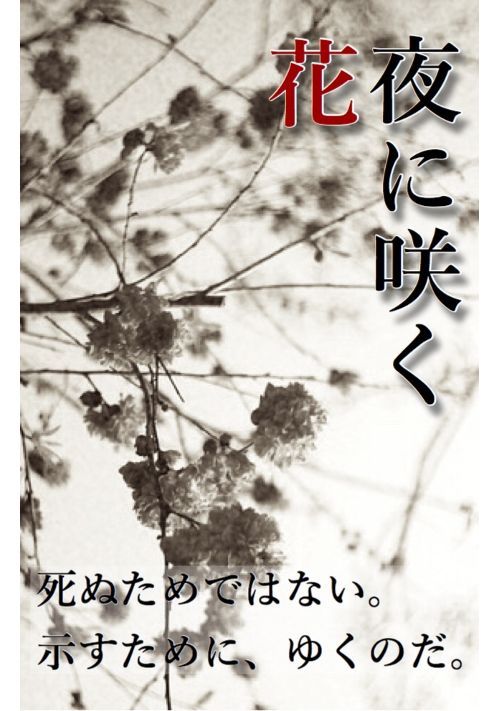

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

三賢人の日本史

高鉢 健太

歴史・時代

とある世界線の日本の歴史。

その日本は首都は京都、政庁は江戸。幕末を迎えた日本は幕府が勝利し、中央集権化に成功する。薩摩?長州?負け組ですね。

なぜそうなったのだろうか。

※小説家になろうで掲載した作品です。

鎌倉最後の日

もず りょう

歴史・時代

かつて源頼朝や北条政子・義時らが多くの血を流して築き上げた武家政権・鎌倉幕府。承久の乱や元寇など幾多の困難を乗り越えてきた幕府も、悪名高き執権北条高時の治政下で頽廃を極めていた。京では後醍醐天皇による倒幕計画が持ち上がり、世に動乱の兆しが見え始める中にあって、北条一門の武将金澤貞将は危機感を募らせていく。ふとしたきっかけで交流を深めることとなった御家人新田義貞らは、貞将にならば鎌倉の未来を託すことができると彼に「決断」を迫るが――。鎌倉幕府の最後を華々しく彩った若き名将の清冽な生きざまを活写する歴史小説、ここに開幕!

江戸の兄弟 ~遠山金四郎と長谷川平蔵~

ご隠居

歴史・時代

時は文政8(1825)年、12月7日。江戸城本丸に住まう将軍・家斉に近侍する小納戸45人が登用され、その中に遠山景晋の孫(実際には子)の金四郎景元と長谷川平蔵の孫(辰蔵の子)の平蔵宣昭がいた…。

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!

平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。

『事実は小説よりも奇なり』

この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……

歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。

過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い

【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形

【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人

【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある

【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

忍者同心 服部文蔵

大澤伝兵衛

歴史・時代

八代将軍徳川吉宗の時代、服部文蔵という武士がいた。

服部という名ではあるが有名な服部半蔵の血筋とは一切関係が無く、本人も忍者ではない。だが、とある事件での活躍で有名になり、江戸中から忍者と話題になり、評判を聞きつけた町奉行から同心として採用される事になる。

忍者同心の誕生である。

だが、忍者ではない文蔵が忍者と呼ばれる事を、伊賀、甲賀忍者の末裔たちが面白く思わず、事あるごとに文蔵に喧嘩を仕掛けて来る事に。

それに、江戸を騒がす数々の事件が起き、どうやら文蔵の過去と関りが……

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる