11 / 19

遠山いじめの序章 2

しおりを挟む

それは翌々日の3月3日のことである。この日は上巳(じょうし)の節句(せっく)であり、江戸に在府中の諸大名や、それに旗本らが総登城して将軍に拝謁する日であった。毎月複数回…、主に1日、15日、場合によっては28日に行われる月次(つきなみ)御礼(おんれい)の総登城に似ていたが、重み、という点においては断然、上巳(じょうし)を始めとする五節句(ごせっく)の総登城の方が毎月、行われる月次(つきなみ)御礼(おんれい)のそれよりも重かった。

ともかく五節句(ごせっく)にしろ、月次(つきなみ)御礼(おんれい)にしろ、普段、将軍に接する機会のあまりない諸大名や旗本ら…、特に表向(おもてむき)の幕臣らが将軍に拝謁(はいえつ)することで改めて主従の絆(きずな)を再確認しようとの意味がそこには込められていた。よって普段から将軍と接する機会の多い中奥(なかおく)役人…、側用人や御側御用取次(おそばごようとりつぎ)、御側衆(おそばしゅう)や小姓、小納戸(こなんど)らはその対象外であり、セレモニーの黒子(くろご)に徹する…、但し、同じく中奥役人でも中奥小姓は儀式などについて表向(おもてむき)役人と打ち合わせをすることが多く、表向(おもてむき)役人ほどではないにしても、中奥役人の中ではとりわけ将軍に接する機会が少ないのでやはり今日のような上巳(じょうし)の節句(せっく)を始めとするセレモニーに参加することが許されていた…。

当然、大目付は表向(おもてむき)の役人、それもかなりの重職であるので参加が許されていた。但し、大目付の礼席は定められていなかった。

江戸在府中のすべての諸大名と旗本らが一人一人、将軍に拝謁(はいえつ)していては、とても一日では済まないだろう。そこで、今日の上巳(じょうし)を始めとする五節句(ごせっく)を例にとると、御三家や加賀前田家といった大廊下席を殿中席とする者や、あるいは彦根井伊家や高松松平家、会津松平家といった溜之間(たまりのま)を殿中席とする者は白書院にひとかたまりに、同じく、大広間や帝鑑之間(ていかんのま)、柳之間(やなぎのま)を殿中席とする者は大広間にひとかたまりに、そして雁之間(がんのま)や菊之間(きくのま)を殿中席とする者は白書院勝手にひとかたまりに…、といった具合に集められて、そこで将軍の出御(しゅつぎょ)…、ご登場を待ちうけ、そして将軍がそれら部屋に登場すると一斉に平伏(へいふく)して、これを出迎え、主従の絆(きずな)を再確認するのである。

これは諸大名の例であり、旗本の場合、例えば景元(かげもと)の前職である江戸町奉行の場合だと白書院勝手において雁之間(がんのま)や菊之間(きくのま)を殿中席とする諸大名らと共に将軍の出御(しゅつぎょ)を待ち受けるのである。ちなみにこれは江戸町奉行に限らず、勘定奉行や旗奉行、作事奉行や普請(ふしん)奉行、小普請(こぶしん)奉行や遠国(おんごく)奉行もやはり、白書院勝手で将軍の出御(しゅつぎょ)を待ち受けるのであった。事実、景元(かげもと)は北町奉行時代、そうして将軍の出御(しゅつぎょ)を待ち受けた記憶があった。

だがこれが大目付となるといささか事情が異なる。どういうことかと言うと、大目付はそれら礼席が定められてはいなかったのだ。そこで景元(かげもと)はいつもより早めに登城し、下部屋(しもべや)において「先輩方」である直恒(なおつね)らを待ち受け、どこに座れば良いのかそれを尋ねた。

「なに、大目付の礼席は不定(ふてい)…、即(すなわ)ち、特に定められてはおらんでな、適当な場所に座れば良いわさ」

直恒(なおつね)は意外な答えをよこした。

「適当な場所、でござりまするか?」

あまりに意外な答えに景元(かげもと)は思わず聞き返したほどである。

「左様。無論、御三家や前田家の諸侯らと共に白書院にて、なぞといった慮外(りょがい)な真似(まね)は許されぬが、なれどそうでない限りは自由ということぞ」

「さればこの遠山、前職は江戸町奉行にて、白書院勝手を礼席としても宜(よろ)しゅうござりまするか?」

「ああ。勿論だとも。何より、我ら大目付は以前より白書院勝手を礼席としておるでな」

直恒(なおつね)にそう言われ、景元(かげもと)は、「そう言えば…」と思い出した。景元(かげもと)は町奉行時代、白書院勝手において大目付の姿を見た記憶があった。その時はさして気にも留めず忘れていたのだが、直恒(なおつね)に指摘されて思い出した。

こうして景元(かげもと)は直恒(なおつね)ら「先輩方」の後にくっ付いて白書院勝手へ向かった。

白書院勝手には既に多くの役人がひしめいていた。その中には景元(かげもと)にとっては本家筋に当たる遠山(とおやま)安芸守(あきのかみ)景高(かげたか)の姿があった。景高(かげたか)は今年の2月の朔日(さくじつ)、1日、つまり景元(かげもと)が大目付に「栄転」…、事実上の左遷の憂(う)き目にあう前、小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)から遠国奉行である浦賀奉行に転出したのであった。これは前の浦賀奉行であった坪内(つぼうち)左京(さきょう)定保(さだやす)が西城…、次期将軍である家定(いえさだ)が住まう西城の書院(しょいん)番頭(ばんがしら)に栄転…、事実上の栄転を果たしたことに伴(ともな)い、浦賀奉行職が空席となったために本城…、現将軍・家慶(いえよし)が住まう本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)であった景高(かげたか)が浦賀奉行に選ばれて転出したのであった。但し、本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)から遠国奉行である浦賀奉行への転出は幕府内の役人の序列から言えば「左遷」であった。何しろ、本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)と言えば、大番頭(おおばんがしら)のすぐ下に位置し、書院(しょいん)番頭(ばんがしら)と並ぶ、番方(ばんかた)…、所謂(いわゆる)、

「武官(ぶかん)」

のトップであり、大目付や町奉行、勘定奉行は元より、御三卿家老よりも上に位置していた。その本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)が大目付や町奉行、勘定奉行は元より、

「下三奉行」

とも称される作事奉行や普請(ふしん)奉行、小普請(こぶしん)奉行のそのまた下に位置する遠国奉行、それも長崎奉行や京都町奉行、大坂町奉行といったとりわけ「袖(そで)の下」が期待出来る、

「垂涎(すいぜん)もの…」

それら奉行ではなく、遠国奉行の中でも下田(しもだ)奉行や羽田(はねだ)奉行と並ぶ「下の下の」ポストである浦賀奉行への転出であり、極めて異例の「大左遷」と言えた。まさか、これも忠邦(ただくに)と耀蔵(ようぞう)の合作(がっさく)による、

「報復人事」

の一つではないのかと、景元(かげもと)は今でも疑っていた。但し、本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)から浦賀奉行への転出…、大左遷を将軍・家慶(いえよし)はさすがに気の毒に思ったのか、浦賀奉行の席次を景高(かげたか)に限り、本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)の次席とした。つまり景高(かげたか)を本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)の次に、

「偉い役人」

と定めることにより、今まで通り、御三卿家老や大目付、町奉行、勘定奉行よりも高い席次が与えられることになり、景高(かげたか)の面目(めんぼく)は辛(かろ)うじて保たれた格好であった。その景高(かげたか)が今日は五節句(ごせっく)の一つである上巳(じょうし)の節句(せっく)ということで任地である浦賀から江戸へと帰還し、遠国奉行の一人として、この白書院勝手に着座していた。

そして大目付の一団が白書院に現れると、景高(かげたか)はその気配を察して大目付の一団の方へと振り向き、その中に分家筋に当たる景元(かげもと)の姿を認めると、「おや」という顔をよこしたので、景元(かげもと)も会釈(えしゃく)で応じた。

景高(かげたか)は景元(かげもと)の姿に気付くと、手招きした。

「お知り合いかな?」

最前列を歩いていた直恒(なおつね)もその様子に気付いたらしく、歩を止めると、景元(かげもと)の方へと振り返り、「お知り合いかな?」と尋ねた。

「はい。本家筋の遠山(とおやま)安芸守(あきのかみ)でござる。今は浦賀奉行を務めており申す」

景元(かげもと)がそう答えると、直恒(なおつね)は「ああ…」と如何(いか)にも何か事情を知っているかのような顔をした。事実、直恒(なおつね)は「事情」を知っていた

「遠山(とおやま)安芸守(あきのかみ)殿と申せば、本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)を務めていたのを、水野様や鳥居殿の画策により浦賀奉行へと左遷…、あっ、これは失礼、転任させられたとの専(もっぱ)らの評判でござるよ」

直恒(なおつね)は慌てて言い直したのを、景元(かげもと)は苦笑で応じると、「確かに左遷でござるよ」と答えた。それにしても景高(かげたか)が本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)から浦賀奉行に左遷させられた件は江戸城内でも噂になっていたらしい。

「まぁ…、その、せっかく本家筋に当たる遠山殿が遠山殿…、左衛門尉(さえもんのじょう)殿を呼んでおられるのだ。二人きり、つもる話もござろうゆえ、我らは適当な場所に座るゆえ、遠山殿も心置きなく…」

直恒(なおつね)は気を利(き)かせてそう言うと、景元(かげもと)を除く3人の相役(あいやく)…、同僚を引き連れて、離れた場所に陣取った。景元(かげもと)はそんな直恒(なおつね)の厚意に感謝しながら、手招きした景高(かげたか)の元へと歩み寄った。

景高(かげたか)の隣はたまたまあいていたので、景元(かげもと)はそこに座った。

「これはこれは景高(かげたか)様、お久(ひさ)しゅうござる」

景元(かげもと)はそう挨拶すると会釈(えしゃく)した。

「いや、こちらこそ無沙汰(ぶさた)をしておって…、本来なればもう少し早くに景元(かげもと)殿の元へ挨拶に向かうべきところ、浦賀に転任してからというもの、何かと忙(いそが)しゅうて忙(いそが)しゅうて…」

景高(かげたか)のその言葉に嘘はなかった。実際、浦賀奉行を始めとする遠国奉行は激務であり、とても余暇(よか)など望めない。今日のように五節句(ごせっく)の一つである上巳(じょうし)の節句(せっく)の祝いのために将軍に拝謁(はいえつ)するため…、ともなれば、それは公務の性格を帯びるので、任地である浦賀からこの江戸へ上京することも可能であったが、そうでない限りは任地を留守(るす)にすることは基本的に許されなかった。

「やはり遠国奉行ともなればさぞかしお忙しいのでござりましょうなぁ」

景元(かげもと)が合いの手を入れた。

「ああ。何しろ領内すべてを支配せねばならぬゆえ…、尤(もっと)も、その分だけやりがいがあるがのう…」

景高(かげたか)の言う通り、遠国奉行はその任地のすべてを支配する権限と責任を持ち、その点が江戸町奉行と違う点であった。どういうことかと言うと、江戸町奉行といえども、江戸の町をすべて支配できるわけではなく、いい例が、寺社地であり、寺社地は町方…、江戸町奉行の支配は及ばない一種の治外法権であった…、尤(もっと)も火附盗賊改方は寺社地であろうと踏み込める権限を持っていた…。

だが遠国奉行は例え、寺社地であろうと堂々と踏み込むことが許されており、それゆえ江戸町奉行よりも遠国奉行の方が遥(はる)かに面白いと、そう公言する江戸町奉行経験者もいるほどであった。

それゆえ、「やりがいがある」との景高(かげたか)の言葉は決して強がり…、本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)から浦賀奉行に左遷されたことを何とも思っていないと、そう強がっているわけではなく…、少しは強がってもいただろうが…、それ以上に正直な真情の吐露(とろ)と捉(とら)えるべきであった。

「確かに…、この景元(かげもと)が父も生前、同じことを申しておりましたゆえ…」

それこそが景高(かげたか)は正直な真情を吐露(とろ)していると、そう捉(とら)えた最大の理由であった。

「おお、そうであったな。景元(かげもと)殿がご尊父はかつて長崎奉行を務めておいでであったな」

景高(かげたか)は思い出したように言った。

「左様…、その父もやはり遠国奉行はやりがいがあると、同じことを申しておりました…」

景元(かげもと)の父、遠山(とおやま)景晋(かげみち)もまた遠国奉行、それも長崎奉行を務めており、その後、作事奉行に栄転したのだが、

「やはり仕事の面白さという点では遠国奉行の足下(あしもと)にも及ばぬわ」

倅(せがれ)の景元(かげもと)にしみじみ打ち明けたことがあり、景元(かげもと)はそれを今でも覚えていたので、景高(かげたか)の言葉が本心からのものだと、本能的に悟(さと)ったのはそういう事情からであった。

「まぁ、仕事が面白いのが唯一(ゆいいつ)の救いではあるがな…」

景高(かげたか)はそう付け加えた。これもまた正直な…、痛いほど正直すぎる真情の吐露(とろ)であった。

「申し訳ござりませぬ…」

景元(かげもと)は自然と謝罪の言葉が口をついて出ていた。

「何ゆえ、景元(かげもと)殿が謝られる?」

「いえ、そのとんだご迷惑…、噛み砕いて申せば、とんだとばっちりを受けましたる段…、まことに申し訳なく…」

「景元(かげもと)殿が水野様や鳥居(とりい)めに楯突(たてつ)いたので、景元(かげもと)殿ご本人が大目付に左遷されたのみならず、この景高(かげたか)までがとばっちりを受けたと…、左様に考えておいでなのか?」

景元(かげもと)はうなずいた。

「されば気に病む必要はござるまい。景元(かげもと)殿はあくまで己の信念に従ったまで…、例え、この景高(かげたか)が景元(かげもと)殿の立場であったとしても恐らく…、いや、間違いなく、景元(かげもと)殿と同様、水野様や鳥居(とりい)めが主導せし改革なるものに楯突(たてつ)いたに相違なく…」

つまり己も信念に生きる人間だと、景高(かげたか)は示唆(しさ)した。

「景高(かげたか)様からそのように仰(おお)せられますと、この景元(かげもと)も少しは肩の荷がおりると申すものにて…」

「それほどまでにこの景高(かげたか)が浦賀奉行に左遷されたことを気に病んでおられたのか?」

「左様…、この景元(かげもと)のせいでと…」

「ふむ…、それにしても景元(かげもと)殿憎しのあまり、本家筋に当たるこの景高(かげたか)からまず、人事において報復措置に出るとは…、水野様も鳥居めも尋常ではないのう…」

景高(かげたか)はさらに声量を落とし、隣に座る景元(かげもと)だけに聞こえるようにそう呟(つぶや)いた。景元(かげもと)もまったく同感であった。

「ところで景元(かげもと)殿の前を歩かれていたのは…」

「相役(あいやく)の…」

景元(かげもと)は直恒(なおつね)らを始めとする、4人の大目付の名を告げた。

「左様であったか…」

景高(かげたか)はうなずくと、もう思いの丈(たけ)をすべてぶちまけ、納得したのか前を向いた。どうやら話はもう終わりのようであり、景元(かげもと)もそれに倣(なら)って前を向いた。すると遥(はる)か前方で新たに着座する者が景元(かげもと)の視界に入った。やはり景元(かげもと)の見知った顔であった。菊之間(きくのま)を殿中席とする小見川(おみがわ)藩主の内田(うちだ)豊後守(ぶんごのかみ)正道(まさみち)である。

ともかく五節句(ごせっく)にしろ、月次(つきなみ)御礼(おんれい)にしろ、普段、将軍に接する機会のあまりない諸大名や旗本ら…、特に表向(おもてむき)の幕臣らが将軍に拝謁(はいえつ)することで改めて主従の絆(きずな)を再確認しようとの意味がそこには込められていた。よって普段から将軍と接する機会の多い中奥(なかおく)役人…、側用人や御側御用取次(おそばごようとりつぎ)、御側衆(おそばしゅう)や小姓、小納戸(こなんど)らはその対象外であり、セレモニーの黒子(くろご)に徹する…、但し、同じく中奥役人でも中奥小姓は儀式などについて表向(おもてむき)役人と打ち合わせをすることが多く、表向(おもてむき)役人ほどではないにしても、中奥役人の中ではとりわけ将軍に接する機会が少ないのでやはり今日のような上巳(じょうし)の節句(せっく)を始めとするセレモニーに参加することが許されていた…。

当然、大目付は表向(おもてむき)の役人、それもかなりの重職であるので参加が許されていた。但し、大目付の礼席は定められていなかった。

江戸在府中のすべての諸大名と旗本らが一人一人、将軍に拝謁(はいえつ)していては、とても一日では済まないだろう。そこで、今日の上巳(じょうし)を始めとする五節句(ごせっく)を例にとると、御三家や加賀前田家といった大廊下席を殿中席とする者や、あるいは彦根井伊家や高松松平家、会津松平家といった溜之間(たまりのま)を殿中席とする者は白書院にひとかたまりに、同じく、大広間や帝鑑之間(ていかんのま)、柳之間(やなぎのま)を殿中席とする者は大広間にひとかたまりに、そして雁之間(がんのま)や菊之間(きくのま)を殿中席とする者は白書院勝手にひとかたまりに…、といった具合に集められて、そこで将軍の出御(しゅつぎょ)…、ご登場を待ちうけ、そして将軍がそれら部屋に登場すると一斉に平伏(へいふく)して、これを出迎え、主従の絆(きずな)を再確認するのである。

これは諸大名の例であり、旗本の場合、例えば景元(かげもと)の前職である江戸町奉行の場合だと白書院勝手において雁之間(がんのま)や菊之間(きくのま)を殿中席とする諸大名らと共に将軍の出御(しゅつぎょ)を待ち受けるのである。ちなみにこれは江戸町奉行に限らず、勘定奉行や旗奉行、作事奉行や普請(ふしん)奉行、小普請(こぶしん)奉行や遠国(おんごく)奉行もやはり、白書院勝手で将軍の出御(しゅつぎょ)を待ち受けるのであった。事実、景元(かげもと)は北町奉行時代、そうして将軍の出御(しゅつぎょ)を待ち受けた記憶があった。

だがこれが大目付となるといささか事情が異なる。どういうことかと言うと、大目付はそれら礼席が定められてはいなかったのだ。そこで景元(かげもと)はいつもより早めに登城し、下部屋(しもべや)において「先輩方」である直恒(なおつね)らを待ち受け、どこに座れば良いのかそれを尋ねた。

「なに、大目付の礼席は不定(ふてい)…、即(すなわ)ち、特に定められてはおらんでな、適当な場所に座れば良いわさ」

直恒(なおつね)は意外な答えをよこした。

「適当な場所、でござりまするか?」

あまりに意外な答えに景元(かげもと)は思わず聞き返したほどである。

「左様。無論、御三家や前田家の諸侯らと共に白書院にて、なぞといった慮外(りょがい)な真似(まね)は許されぬが、なれどそうでない限りは自由ということぞ」

「さればこの遠山、前職は江戸町奉行にて、白書院勝手を礼席としても宜(よろ)しゅうござりまするか?」

「ああ。勿論だとも。何より、我ら大目付は以前より白書院勝手を礼席としておるでな」

直恒(なおつね)にそう言われ、景元(かげもと)は、「そう言えば…」と思い出した。景元(かげもと)は町奉行時代、白書院勝手において大目付の姿を見た記憶があった。その時はさして気にも留めず忘れていたのだが、直恒(なおつね)に指摘されて思い出した。

こうして景元(かげもと)は直恒(なおつね)ら「先輩方」の後にくっ付いて白書院勝手へ向かった。

白書院勝手には既に多くの役人がひしめいていた。その中には景元(かげもと)にとっては本家筋に当たる遠山(とおやま)安芸守(あきのかみ)景高(かげたか)の姿があった。景高(かげたか)は今年の2月の朔日(さくじつ)、1日、つまり景元(かげもと)が大目付に「栄転」…、事実上の左遷の憂(う)き目にあう前、小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)から遠国奉行である浦賀奉行に転出したのであった。これは前の浦賀奉行であった坪内(つぼうち)左京(さきょう)定保(さだやす)が西城…、次期将軍である家定(いえさだ)が住まう西城の書院(しょいん)番頭(ばんがしら)に栄転…、事実上の栄転を果たしたことに伴(ともな)い、浦賀奉行職が空席となったために本城…、現将軍・家慶(いえよし)が住まう本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)であった景高(かげたか)が浦賀奉行に選ばれて転出したのであった。但し、本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)から遠国奉行である浦賀奉行への転出は幕府内の役人の序列から言えば「左遷」であった。何しろ、本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)と言えば、大番頭(おおばんがしら)のすぐ下に位置し、書院(しょいん)番頭(ばんがしら)と並ぶ、番方(ばんかた)…、所謂(いわゆる)、

「武官(ぶかん)」

のトップであり、大目付や町奉行、勘定奉行は元より、御三卿家老よりも上に位置していた。その本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)が大目付や町奉行、勘定奉行は元より、

「下三奉行」

とも称される作事奉行や普請(ふしん)奉行、小普請(こぶしん)奉行のそのまた下に位置する遠国奉行、それも長崎奉行や京都町奉行、大坂町奉行といったとりわけ「袖(そで)の下」が期待出来る、

「垂涎(すいぜん)もの…」

それら奉行ではなく、遠国奉行の中でも下田(しもだ)奉行や羽田(はねだ)奉行と並ぶ「下の下の」ポストである浦賀奉行への転出であり、極めて異例の「大左遷」と言えた。まさか、これも忠邦(ただくに)と耀蔵(ようぞう)の合作(がっさく)による、

「報復人事」

の一つではないのかと、景元(かげもと)は今でも疑っていた。但し、本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)から浦賀奉行への転出…、大左遷を将軍・家慶(いえよし)はさすがに気の毒に思ったのか、浦賀奉行の席次を景高(かげたか)に限り、本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)の次席とした。つまり景高(かげたか)を本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)の次に、

「偉い役人」

と定めることにより、今まで通り、御三卿家老や大目付、町奉行、勘定奉行よりも高い席次が与えられることになり、景高(かげたか)の面目(めんぼく)は辛(かろ)うじて保たれた格好であった。その景高(かげたか)が今日は五節句(ごせっく)の一つである上巳(じょうし)の節句(せっく)ということで任地である浦賀から江戸へと帰還し、遠国奉行の一人として、この白書院勝手に着座していた。

そして大目付の一団が白書院に現れると、景高(かげたか)はその気配を察して大目付の一団の方へと振り向き、その中に分家筋に当たる景元(かげもと)の姿を認めると、「おや」という顔をよこしたので、景元(かげもと)も会釈(えしゃく)で応じた。

景高(かげたか)は景元(かげもと)の姿に気付くと、手招きした。

「お知り合いかな?」

最前列を歩いていた直恒(なおつね)もその様子に気付いたらしく、歩を止めると、景元(かげもと)の方へと振り返り、「お知り合いかな?」と尋ねた。

「はい。本家筋の遠山(とおやま)安芸守(あきのかみ)でござる。今は浦賀奉行を務めており申す」

景元(かげもと)がそう答えると、直恒(なおつね)は「ああ…」と如何(いか)にも何か事情を知っているかのような顔をした。事実、直恒(なおつね)は「事情」を知っていた

「遠山(とおやま)安芸守(あきのかみ)殿と申せば、本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)を務めていたのを、水野様や鳥居殿の画策により浦賀奉行へと左遷…、あっ、これは失礼、転任させられたとの専(もっぱ)らの評判でござるよ」

直恒(なおつね)は慌てて言い直したのを、景元(かげもと)は苦笑で応じると、「確かに左遷でござるよ」と答えた。それにしても景高(かげたか)が本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)から浦賀奉行に左遷させられた件は江戸城内でも噂になっていたらしい。

「まぁ…、その、せっかく本家筋に当たる遠山殿が遠山殿…、左衛門尉(さえもんのじょう)殿を呼んでおられるのだ。二人きり、つもる話もござろうゆえ、我らは適当な場所に座るゆえ、遠山殿も心置きなく…」

直恒(なおつね)は気を利(き)かせてそう言うと、景元(かげもと)を除く3人の相役(あいやく)…、同僚を引き連れて、離れた場所に陣取った。景元(かげもと)はそんな直恒(なおつね)の厚意に感謝しながら、手招きした景高(かげたか)の元へと歩み寄った。

景高(かげたか)の隣はたまたまあいていたので、景元(かげもと)はそこに座った。

「これはこれは景高(かげたか)様、お久(ひさ)しゅうござる」

景元(かげもと)はそう挨拶すると会釈(えしゃく)した。

「いや、こちらこそ無沙汰(ぶさた)をしておって…、本来なればもう少し早くに景元(かげもと)殿の元へ挨拶に向かうべきところ、浦賀に転任してからというもの、何かと忙(いそが)しゅうて忙(いそが)しゅうて…」

景高(かげたか)のその言葉に嘘はなかった。実際、浦賀奉行を始めとする遠国奉行は激務であり、とても余暇(よか)など望めない。今日のように五節句(ごせっく)の一つである上巳(じょうし)の節句(せっく)の祝いのために将軍に拝謁(はいえつ)するため…、ともなれば、それは公務の性格を帯びるので、任地である浦賀からこの江戸へ上京することも可能であったが、そうでない限りは任地を留守(るす)にすることは基本的に許されなかった。

「やはり遠国奉行ともなればさぞかしお忙しいのでござりましょうなぁ」

景元(かげもと)が合いの手を入れた。

「ああ。何しろ領内すべてを支配せねばならぬゆえ…、尤(もっと)も、その分だけやりがいがあるがのう…」

景高(かげたか)の言う通り、遠国奉行はその任地のすべてを支配する権限と責任を持ち、その点が江戸町奉行と違う点であった。どういうことかと言うと、江戸町奉行といえども、江戸の町をすべて支配できるわけではなく、いい例が、寺社地であり、寺社地は町方…、江戸町奉行の支配は及ばない一種の治外法権であった…、尤(もっと)も火附盗賊改方は寺社地であろうと踏み込める権限を持っていた…。

だが遠国奉行は例え、寺社地であろうと堂々と踏み込むことが許されており、それゆえ江戸町奉行よりも遠国奉行の方が遥(はる)かに面白いと、そう公言する江戸町奉行経験者もいるほどであった。

それゆえ、「やりがいがある」との景高(かげたか)の言葉は決して強がり…、本城の小姓組(こしょうぐみ)番頭(ばんがしら)から浦賀奉行に左遷されたことを何とも思っていないと、そう強がっているわけではなく…、少しは強がってもいただろうが…、それ以上に正直な真情の吐露(とろ)と捉(とら)えるべきであった。

「確かに…、この景元(かげもと)が父も生前、同じことを申しておりましたゆえ…」

それこそが景高(かげたか)は正直な真情を吐露(とろ)していると、そう捉(とら)えた最大の理由であった。

「おお、そうであったな。景元(かげもと)殿がご尊父はかつて長崎奉行を務めておいでであったな」

景高(かげたか)は思い出したように言った。

「左様…、その父もやはり遠国奉行はやりがいがあると、同じことを申しておりました…」

景元(かげもと)の父、遠山(とおやま)景晋(かげみち)もまた遠国奉行、それも長崎奉行を務めており、その後、作事奉行に栄転したのだが、

「やはり仕事の面白さという点では遠国奉行の足下(あしもと)にも及ばぬわ」

倅(せがれ)の景元(かげもと)にしみじみ打ち明けたことがあり、景元(かげもと)はそれを今でも覚えていたので、景高(かげたか)の言葉が本心からのものだと、本能的に悟(さと)ったのはそういう事情からであった。

「まぁ、仕事が面白いのが唯一(ゆいいつ)の救いではあるがな…」

景高(かげたか)はそう付け加えた。これもまた正直な…、痛いほど正直すぎる真情の吐露(とろ)であった。

「申し訳ござりませぬ…」

景元(かげもと)は自然と謝罪の言葉が口をついて出ていた。

「何ゆえ、景元(かげもと)殿が謝られる?」

「いえ、そのとんだご迷惑…、噛み砕いて申せば、とんだとばっちりを受けましたる段…、まことに申し訳なく…」

「景元(かげもと)殿が水野様や鳥居(とりい)めに楯突(たてつ)いたので、景元(かげもと)殿ご本人が大目付に左遷されたのみならず、この景高(かげたか)までがとばっちりを受けたと…、左様に考えておいでなのか?」

景元(かげもと)はうなずいた。

「されば気に病む必要はござるまい。景元(かげもと)殿はあくまで己の信念に従ったまで…、例え、この景高(かげたか)が景元(かげもと)殿の立場であったとしても恐らく…、いや、間違いなく、景元(かげもと)殿と同様、水野様や鳥居(とりい)めが主導せし改革なるものに楯突(たてつ)いたに相違なく…」

つまり己も信念に生きる人間だと、景高(かげたか)は示唆(しさ)した。

「景高(かげたか)様からそのように仰(おお)せられますと、この景元(かげもと)も少しは肩の荷がおりると申すものにて…」

「それほどまでにこの景高(かげたか)が浦賀奉行に左遷されたことを気に病んでおられたのか?」

「左様…、この景元(かげもと)のせいでと…」

「ふむ…、それにしても景元(かげもと)殿憎しのあまり、本家筋に当たるこの景高(かげたか)からまず、人事において報復措置に出るとは…、水野様も鳥居めも尋常ではないのう…」

景高(かげたか)はさらに声量を落とし、隣に座る景元(かげもと)だけに聞こえるようにそう呟(つぶや)いた。景元(かげもと)もまったく同感であった。

「ところで景元(かげもと)殿の前を歩かれていたのは…」

「相役(あいやく)の…」

景元(かげもと)は直恒(なおつね)らを始めとする、4人の大目付の名を告げた。

「左様であったか…」

景高(かげたか)はうなずくと、もう思いの丈(たけ)をすべてぶちまけ、納得したのか前を向いた。どうやら話はもう終わりのようであり、景元(かげもと)もそれに倣(なら)って前を向いた。すると遥(はる)か前方で新たに着座する者が景元(かげもと)の視界に入った。やはり景元(かげもと)の見知った顔であった。菊之間(きくのま)を殿中席とする小見川(おみがわ)藩主の内田(うちだ)豊後守(ぶんごのかみ)正道(まさみち)である。

0

お気に入りに追加

6

あなたにおすすめの小説

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

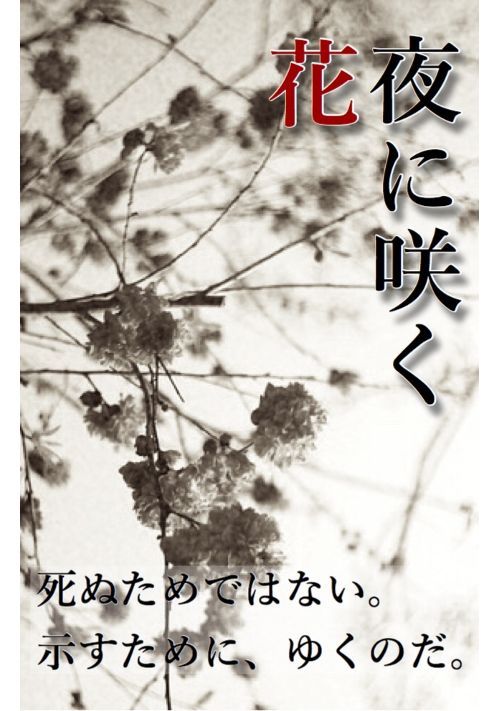

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

三賢人の日本史

高鉢 健太

歴史・時代

とある世界線の日本の歴史。

その日本は首都は京都、政庁は江戸。幕末を迎えた日本は幕府が勝利し、中央集権化に成功する。薩摩?長州?負け組ですね。

なぜそうなったのだろうか。

※小説家になろうで掲載した作品です。

鎌倉最後の日

もず りょう

歴史・時代

かつて源頼朝や北条政子・義時らが多くの血を流して築き上げた武家政権・鎌倉幕府。承久の乱や元寇など幾多の困難を乗り越えてきた幕府も、悪名高き執権北条高時の治政下で頽廃を極めていた。京では後醍醐天皇による倒幕計画が持ち上がり、世に動乱の兆しが見え始める中にあって、北条一門の武将金澤貞将は危機感を募らせていく。ふとしたきっかけで交流を深めることとなった御家人新田義貞らは、貞将にならば鎌倉の未来を託すことができると彼に「決断」を迫るが――。鎌倉幕府の最後を華々しく彩った若き名将の清冽な生きざまを活写する歴史小説、ここに開幕!

江戸の兄弟 ~遠山金四郎と長谷川平蔵~

ご隠居

歴史・時代

時は文政8(1825)年、12月7日。江戸城本丸に住まう将軍・家斉に近侍する小納戸45人が登用され、その中に遠山景晋の孫(実際には子)の金四郎景元と長谷川平蔵の孫(辰蔵の子)の平蔵宣昭がいた…。

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!

平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。

『事実は小説よりも奇なり』

この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……

歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。

過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い

【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形

【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人

【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある

【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

忍者同心 服部文蔵

大澤伝兵衛

歴史・時代

八代将軍徳川吉宗の時代、服部文蔵という武士がいた。

服部という名ではあるが有名な服部半蔵の血筋とは一切関係が無く、本人も忍者ではない。だが、とある事件での活躍で有名になり、江戸中から忍者と話題になり、評判を聞きつけた町奉行から同心として採用される事になる。

忍者同心の誕生である。

だが、忍者ではない文蔵が忍者と呼ばれる事を、伊賀、甲賀忍者の末裔たちが面白く思わず、事あるごとに文蔵に喧嘩を仕掛けて来る事に。

それに、江戸を騒がす数々の事件が起き、どうやら文蔵の過去と関りが……

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる