9 / 19

閑職(かんしょく)

しおりを挟む

午前10時前に御城に到着した景元(かげもと)は大目付専用の下部屋(しもべや)で着衣を整えると、大目付の殿中席である芙蓉之間(ふようのま)へと足を運んだ。ちなみに芙蓉之間(ふようのま)は江戸町奉行の殿中席でもあるので、先月まで江戸北町奉行職にあった景元(かげもと)にしてみれば、

「通い慣れたる場所…」

であった。だが今日は何だか御城の様子がいつもとは違い、

「騒然としている…」

景元(かげもと)にはそう感じられ、「一体、何が…」と考えているうち、あっ、と気付いた。

「今日は上巳(じょうし)の遣(つか)いが登城する日であったな…」

こうはしていられぬと、景元(かげもと)は芙蓉之間(ふようのま)へと急いだ。五節句(ごせっく)の一つである上巳(じょうし)の節句(せっく)…、3月3日の上巳(じょうし)の節句(せっく)を前にして、日光門主の遣(つか)いが上巳(じょうし)の御祝(おいわい)と称して江戸城に登城する日であった。

日光門主とは皇族出身の僧侶のことで、御三家と同様の扱いを受けていた…、その一例として、乗輿(じょうよ)資格のある大名や、あるいは旗本が下乗橋を渡り終えたところ、大手三之門の外で駕籠(かご)から降りなければならないのに対して、日光門主は御三家と同様、さらにその先、玄関前門がすぐ目の前の中之門まで駕籠(かご)で乗り付けることが出来たのだ…。

芙蓉之間(ふようのま)には既に相役(あいやく)…、同僚である稲生(いのう)出羽守(でわのかみ)正興(まさおき)、岡村(おかむら)丹後守(たんごのかみ)直恒(なおつね)、松平(まつだいら)豊前守(ぶぜんのかみ)政周(まさちか)、神尾(かみお)山城守(やましろのかみ)元孝(もとたか)の四人が顔を揃(そろ)えており、仲良く雑談に興じていた。景元(かげもと)が姿を見せ、四人もそれに気付くと、雑談を止め、皆、「おお」という顔で景元(かげもと)を出迎えた。既に先日、景元(かげもと)は四人に対して自己紹介を終えていたので、景元(かげもと)のことを当然、知っていた。

景元(かげもと)は四人の前で腰をおろすと、まずは頭を下げ、そしていきなり本題に入った。

「本日は日光門主のお遣(つか)いが登城なさいます。さればこの遠山、一体、何をいたせば宜(よろ)しいのかご教授願いたい」

景元(かげもと)は四人に頭を下げた。大目付は大名の監察役…、表向きはそうなっていたものの、実際には大目付に対して、旗本や御家人の監察が所掌事務である筈(はず)の目付へと、その本来、大目付の所掌事務であった筈(はず)の大名の監察が移ってしまい、大目付は今や江戸城内の儀式典礼を扱う閑職(かんしょく)…、という表現が悪ければ名誉職的なポストへと変質していた。

だが閑職(かんしょく)とは言え、江戸城内の儀式典礼を扱うのが仕事である以上、今日のように、日光門主の遣(つか)いの応対は正に大目付の所掌事務と言え、つまり大目付の出番であった。だが、景元(かげもと)は大目付としては新人であり、儀式典礼については右も左も分からなかった。そこでベテランである筈(はず)の四人に教授してもらおうと頭を下げたのであった。

だが四人から返ってきた答えは景元(かげもと)の予想を裏切るものであった。

「教授と申しても…、一体、何を教授すれば良いのだ?」

大目付の中でも筆頭格に当たる、道中奉行を兼ねる岡村(おかむら)直恒(なおつね)が聞き返した。

「何をって…、無論、日光門主のお遣(つか)いへの御饗応につき、ご教授願いたい」

景元(かげもと)はてっきり自分はいびられているのだと、そう勘違いし、それでも辛抱強く、頭を下げた。だがそれに対して直恒(なおつね)は微苦笑したかと思うと、

「遠山殿はどうやら、勘違いされておるようだのう…」

頭を下げる景元(かげもと)にそう告げたのであった。景元(かげもと)は頭を上げると、

「勘違い?」

首をかしげさせてそう聞き返した。

「左様。勅使・院使ならばいざ知らず、日光門主の遣(つか)い程度では我ら大目付の出番はないわ」

直恒(なおつね)はこともなげにそう言ってのけ、「えっ」と景元(かげもと)を驚かせた。景元(かげもと)は一瞬、自分がからかわれているのではないかと思ったほどである。

すると直恒(なおつね)も景元(かげもと)の様子からそうと察したらしく、

「決して戯(たわむ)れではないぞ?」

そう念押しした。

「されば日光門主のお遣(つか)いの御饗応は…」

「高家衆と共に、寺社奉行と奏者番(そうじゃばん)が総出(そうで)で行っておるわ。そもそも日光門主と申しても、所詮(しょせん)は坊主に過ぎぬでな、正に寺社奉行の管轄、大目付たる我らの出番ではないわ」

直恒(なおつね)は笑ってそう答えた。なるほど、芙蓉之間(ふようのま)には寺社奉行と奏者番(そうじゃばん)の殿中席でもあり、いつもなら彼らの姿がある筈(はず)なのに、今日に限って寺社奉行も奏者番(そうじゃばん)も、誰一人としてその姿がなかった。景元(かげもと)も漸(ようや)く、直恒(なおつね)が決して、自分をからかっているわけではないのだと、納得すると同時に、

「ああ、俺は正しく閑職(かんしょく)に左遷させられたのだな…」

改めてそう実感させられた次第である。

それでも景元(かげもと)は気を取り直し、「なれど御三家のお遣(つか)いも…」とさらに尋ねた。日光門主の遣(つか)いと同様、御三家の遣(つか)いもやはり上巳(じょうし)の御祝(おいわい)として登城するのが慣例であり、その御三家の遣(つか)いの饗応(きょうおう)はさすがに大目付の仕事ではないかと、景元(かげもと)はそう思って尋ねたのだが、直恒(なおつね)は尚(なお)、微苦笑しながら頭を振った。

「のう、遠山殿」

直恒(なおつね)は諭(さと)すような口調で切り出した。

「ははっ」

「江戸町奉行という激務にあった遠山殿のことゆえ、仕事をしたいとの思いなのであろうがの、残念ながら大目付にはこれといって仕事がないのだ。大目付は決して閑職(かんしょく)ではない、仕事がある…、そう思い込みたい気持ちは分かるがの、大目付は間違いなく閑職(かんしょく)なのだよ」

直恒(なおつね)はやはり苦笑しつつ、諭(さと)すように言った。どうやらすっかり景元(かげもと)の胸のうちを見透(みす)かしていたようで、景元(かげもと)は羞恥(しゅうち)のあまり俯(うつむ)いた。確かにその通りであり、景元(かげもと)は直恒(なおつね)に己の胸のうちを見透(みす)かされたことに正に、「顔から火が出る…」思いであった。

景元(かげもと)は改めて芙蓉之間(ふようのま)を見渡した。寺社奉行と奏者番(そうじゃばん)の他にも、それまで景元(かげもと)も勤めていた町奉行、それに勘定奉行と作事奉行、普請(ふしん)奉行の姿もなかった。

「もしかして、大目付である俺たちだけ置いてけぼりを食らったのでは…」

景元(かげもと)はそんな予感が頭に過(よ)ぎった。勘定奉行や作事奉行、普請(ふしん)奉行も同席することになっていたからだ。しかし景元(かげもと)は、

「いや…、そんな筈(はず)はあるまい」

即座にその考えを打ち消した。今時分、勘定奉行について言うならば、公事方勘定奉行は己の屋敷を役宅代わりに仕事をしている頃であり、勝手方勘定奉行は御殿勘定所で仕事をしている頃であった。それから作事奉行と普請(ふしん)奉行は殿中席が中之間である小普請(こぶしん)奉行と共に、詰所…、執務部屋でやはり仕事をしている頃であった。だが大目付は下部屋(しもべや)こそ与えられているものの、執務部屋である詰所は与えられていなかったので、こうして殿中席である芙蓉之間(ふようのま)に詰(つ)めるより他になく、

「まだ…、そうきっとぎりぎりまで仕事をしていたために、まだ到着していないだけなのだ…」

景元(かげもと)はそう思おうと…、思い込もうとした。それには根拠があった。景元(かげもと)は北町奉行時代にも今日のように、白書院における将軍・家慶(いえよし)と日光門主の遣(つか)いとの引見の場と、それに御座之間(ござのま)における将軍・家慶(いえよし)と御三家の遣(つか)いとの謁見の場にそれぞれ、北町奉行として同席したことがあるのだが、その際、大目付の姿もあったのだ。それゆえ、例え、大目付に仕事がないとしても、その場に同席する義務、つまり仕事ぐらいはある筈(はず)であった。だが景元(かげもと)のその思いは間もなく木(こ)っ端(ぱ)微塵(みじん)に砕かれることとなった。直恒(なおつね)があっさりと、

「ああ、それからのう、町奉行を始めとし、勘定奉行も作事奉行も普請(ふしん)奉行も、恐れ多くも上様がその日光門主の遣(つか)いの者にご引見に及ばれる場である白書院へと召し出されたわ」

そう答えたのであった。景元(かげもと)は思わず、「えっ」と声を上げていた。確かに月番である町奉行がこの時刻、午前10時頃にこの芙蓉之間(ふようのま)にいないのはおかしなことではあった。今月、3月は北が月番であり、それゆえ新たに北町奉行に任じられた阿部(あべ)正蔵(しょうぞう)の姿がもう今時分にはこの芙蓉之間(ふようのま)になければならなかったのだ。江戸町奉行も大目付と同様、執務部屋である詰所を与えられず、それゆえ殿中席に詰(つ)めることになっていたが、しかし何かと忙しい江戸町奉行はただ、この芙蓉之間(ふようのま)においてのんべんだらりと過ごすわけではなく、芙蓉之間(ふようのま)において寺社奉行と協議に及ぶこともあれば、老中や若年寄からの呼び出しにより、それぞれの執務部屋である上御用部屋や次御用部屋へ足を運ぶこともあり、また、勝手方勘定奉行とも協議すべく御殿勘定所に足を運ぶこともあった。景元(かげもと)がかつてそうであったので、それは実感として分かることであった。それゆえ、この芙蓉之間(ふようのま)に月番の町奉行である阿部(あべ)正蔵(しょうぞう)の姿がないということはどこかに呼び出されてこの芙蓉之間(ふようのま)を出て行ったと考えるべきであり、将軍・家慶(いえよし)と日光門主の遣(つか)いとの引見の場に…、白書院に向かったのだと考えるのが自然であり、それはつまり勘定奉行や作事奉行、普請(ふしん)奉行らについても同様に白書院に向かったと考えるのが自然であった。しかし、大目付だけが置いてけぼりを食らうとは、そんな筈(はず)はないと、景元(かげもと)は尚(なお)もそう思い込もうとした。

直恒(なおつね)はそんな景元(かげもと)の心中を知ってか知らずか、さらにとんでもないことを口にした。

「ああ、それからのう、本日、白書院にて行われる恐れ多くも上様と日光門主の遣(つか)いとのご引見(いんけん)と、それに続く御座之間(ござのま)にて行われる、御三家の遣(つか)いの上様への拝謁(はいえつ)の両方に、大目付は同席するに及ばず、とのことであったわ」

直恒(なおつね)はどこか諦めた口調でそう言った。

「同席するには及ばず…」

景元(かげもと)がそう反芻(はんすう)すると、直恒(なおつね)はうなずいた。

「そは…、まことでござりまするか?」

景元(かげもと)は声を震わせながら尋ねた。直恒(なおつね)が決して戯(たわむ)れを口にしているわけでも、まして嘘をついているわけでもないことぐらい、景元(かげもと)にも分かっていたが、それでも確かめずにはいられなかったのだ。それだけ直恒(なおつね)の言葉に衝撃を受けていたのだ。

「間違いない。何しろ鳥居(とりい)甲斐(かい)めが直々に我ら大目付に伝えに参ったのだからな」

「それは…、この景元(かげもと)が到着せし前に、既にここ芙蓉之間(ふようのま)にお着きになられし岡村(おかむら)殿を始めとする皆様方に対して、ということでござりまするか?」

「その通りぞ。わざわざご老中、水野様の仰(おお)せと、それこそ錦の御旗(みはた)でも掲(かか)げるようにな」

直恒(なおつね)は軽蔑と憤慨が入り混じった声でそう言った。鳥居(とりい)甲斐(かい)、こと甲斐守(かいのかみ)耀蔵(ようぞう)のことである、きっと大上段から、

「水野様の仰(おお)せである」

などとその老中の威光(いこう)を振りかざしたに違いなく、大目付は同席するに及ばぬと、偉そうな物言いをしたに違いなかった。景元(かげもと)はその場の光景が目に浮かぶようであった。

「通い慣れたる場所…」

であった。だが今日は何だか御城の様子がいつもとは違い、

「騒然としている…」

景元(かげもと)にはそう感じられ、「一体、何が…」と考えているうち、あっ、と気付いた。

「今日は上巳(じょうし)の遣(つか)いが登城する日であったな…」

こうはしていられぬと、景元(かげもと)は芙蓉之間(ふようのま)へと急いだ。五節句(ごせっく)の一つである上巳(じょうし)の節句(せっく)…、3月3日の上巳(じょうし)の節句(せっく)を前にして、日光門主の遣(つか)いが上巳(じょうし)の御祝(おいわい)と称して江戸城に登城する日であった。

日光門主とは皇族出身の僧侶のことで、御三家と同様の扱いを受けていた…、その一例として、乗輿(じょうよ)資格のある大名や、あるいは旗本が下乗橋を渡り終えたところ、大手三之門の外で駕籠(かご)から降りなければならないのに対して、日光門主は御三家と同様、さらにその先、玄関前門がすぐ目の前の中之門まで駕籠(かご)で乗り付けることが出来たのだ…。

芙蓉之間(ふようのま)には既に相役(あいやく)…、同僚である稲生(いのう)出羽守(でわのかみ)正興(まさおき)、岡村(おかむら)丹後守(たんごのかみ)直恒(なおつね)、松平(まつだいら)豊前守(ぶぜんのかみ)政周(まさちか)、神尾(かみお)山城守(やましろのかみ)元孝(もとたか)の四人が顔を揃(そろ)えており、仲良く雑談に興じていた。景元(かげもと)が姿を見せ、四人もそれに気付くと、雑談を止め、皆、「おお」という顔で景元(かげもと)を出迎えた。既に先日、景元(かげもと)は四人に対して自己紹介を終えていたので、景元(かげもと)のことを当然、知っていた。

景元(かげもと)は四人の前で腰をおろすと、まずは頭を下げ、そしていきなり本題に入った。

「本日は日光門主のお遣(つか)いが登城なさいます。さればこの遠山、一体、何をいたせば宜(よろ)しいのかご教授願いたい」

景元(かげもと)は四人に頭を下げた。大目付は大名の監察役…、表向きはそうなっていたものの、実際には大目付に対して、旗本や御家人の監察が所掌事務である筈(はず)の目付へと、その本来、大目付の所掌事務であった筈(はず)の大名の監察が移ってしまい、大目付は今や江戸城内の儀式典礼を扱う閑職(かんしょく)…、という表現が悪ければ名誉職的なポストへと変質していた。

だが閑職(かんしょく)とは言え、江戸城内の儀式典礼を扱うのが仕事である以上、今日のように、日光門主の遣(つか)いの応対は正に大目付の所掌事務と言え、つまり大目付の出番であった。だが、景元(かげもと)は大目付としては新人であり、儀式典礼については右も左も分からなかった。そこでベテランである筈(はず)の四人に教授してもらおうと頭を下げたのであった。

だが四人から返ってきた答えは景元(かげもと)の予想を裏切るものであった。

「教授と申しても…、一体、何を教授すれば良いのだ?」

大目付の中でも筆頭格に当たる、道中奉行を兼ねる岡村(おかむら)直恒(なおつね)が聞き返した。

「何をって…、無論、日光門主のお遣(つか)いへの御饗応につき、ご教授願いたい」

景元(かげもと)はてっきり自分はいびられているのだと、そう勘違いし、それでも辛抱強く、頭を下げた。だがそれに対して直恒(なおつね)は微苦笑したかと思うと、

「遠山殿はどうやら、勘違いされておるようだのう…」

頭を下げる景元(かげもと)にそう告げたのであった。景元(かげもと)は頭を上げると、

「勘違い?」

首をかしげさせてそう聞き返した。

「左様。勅使・院使ならばいざ知らず、日光門主の遣(つか)い程度では我ら大目付の出番はないわ」

直恒(なおつね)はこともなげにそう言ってのけ、「えっ」と景元(かげもと)を驚かせた。景元(かげもと)は一瞬、自分がからかわれているのではないかと思ったほどである。

すると直恒(なおつね)も景元(かげもと)の様子からそうと察したらしく、

「決して戯(たわむ)れではないぞ?」

そう念押しした。

「されば日光門主のお遣(つか)いの御饗応は…」

「高家衆と共に、寺社奉行と奏者番(そうじゃばん)が総出(そうで)で行っておるわ。そもそも日光門主と申しても、所詮(しょせん)は坊主に過ぎぬでな、正に寺社奉行の管轄、大目付たる我らの出番ではないわ」

直恒(なおつね)は笑ってそう答えた。なるほど、芙蓉之間(ふようのま)には寺社奉行と奏者番(そうじゃばん)の殿中席でもあり、いつもなら彼らの姿がある筈(はず)なのに、今日に限って寺社奉行も奏者番(そうじゃばん)も、誰一人としてその姿がなかった。景元(かげもと)も漸(ようや)く、直恒(なおつね)が決して、自分をからかっているわけではないのだと、納得すると同時に、

「ああ、俺は正しく閑職(かんしょく)に左遷させられたのだな…」

改めてそう実感させられた次第である。

それでも景元(かげもと)は気を取り直し、「なれど御三家のお遣(つか)いも…」とさらに尋ねた。日光門主の遣(つか)いと同様、御三家の遣(つか)いもやはり上巳(じょうし)の御祝(おいわい)として登城するのが慣例であり、その御三家の遣(つか)いの饗応(きょうおう)はさすがに大目付の仕事ではないかと、景元(かげもと)はそう思って尋ねたのだが、直恒(なおつね)は尚(なお)、微苦笑しながら頭を振った。

「のう、遠山殿」

直恒(なおつね)は諭(さと)すような口調で切り出した。

「ははっ」

「江戸町奉行という激務にあった遠山殿のことゆえ、仕事をしたいとの思いなのであろうがの、残念ながら大目付にはこれといって仕事がないのだ。大目付は決して閑職(かんしょく)ではない、仕事がある…、そう思い込みたい気持ちは分かるがの、大目付は間違いなく閑職(かんしょく)なのだよ」

直恒(なおつね)はやはり苦笑しつつ、諭(さと)すように言った。どうやらすっかり景元(かげもと)の胸のうちを見透(みす)かしていたようで、景元(かげもと)は羞恥(しゅうち)のあまり俯(うつむ)いた。確かにその通りであり、景元(かげもと)は直恒(なおつね)に己の胸のうちを見透(みす)かされたことに正に、「顔から火が出る…」思いであった。

景元(かげもと)は改めて芙蓉之間(ふようのま)を見渡した。寺社奉行と奏者番(そうじゃばん)の他にも、それまで景元(かげもと)も勤めていた町奉行、それに勘定奉行と作事奉行、普請(ふしん)奉行の姿もなかった。

「もしかして、大目付である俺たちだけ置いてけぼりを食らったのでは…」

景元(かげもと)はそんな予感が頭に過(よ)ぎった。勘定奉行や作事奉行、普請(ふしん)奉行も同席することになっていたからだ。しかし景元(かげもと)は、

「いや…、そんな筈(はず)はあるまい」

即座にその考えを打ち消した。今時分、勘定奉行について言うならば、公事方勘定奉行は己の屋敷を役宅代わりに仕事をしている頃であり、勝手方勘定奉行は御殿勘定所で仕事をしている頃であった。それから作事奉行と普請(ふしん)奉行は殿中席が中之間である小普請(こぶしん)奉行と共に、詰所…、執務部屋でやはり仕事をしている頃であった。だが大目付は下部屋(しもべや)こそ与えられているものの、執務部屋である詰所は与えられていなかったので、こうして殿中席である芙蓉之間(ふようのま)に詰(つ)めるより他になく、

「まだ…、そうきっとぎりぎりまで仕事をしていたために、まだ到着していないだけなのだ…」

景元(かげもと)はそう思おうと…、思い込もうとした。それには根拠があった。景元(かげもと)は北町奉行時代にも今日のように、白書院における将軍・家慶(いえよし)と日光門主の遣(つか)いとの引見の場と、それに御座之間(ござのま)における将軍・家慶(いえよし)と御三家の遣(つか)いとの謁見の場にそれぞれ、北町奉行として同席したことがあるのだが、その際、大目付の姿もあったのだ。それゆえ、例え、大目付に仕事がないとしても、その場に同席する義務、つまり仕事ぐらいはある筈(はず)であった。だが景元(かげもと)のその思いは間もなく木(こ)っ端(ぱ)微塵(みじん)に砕かれることとなった。直恒(なおつね)があっさりと、

「ああ、それからのう、町奉行を始めとし、勘定奉行も作事奉行も普請(ふしん)奉行も、恐れ多くも上様がその日光門主の遣(つか)いの者にご引見に及ばれる場である白書院へと召し出されたわ」

そう答えたのであった。景元(かげもと)は思わず、「えっ」と声を上げていた。確かに月番である町奉行がこの時刻、午前10時頃にこの芙蓉之間(ふようのま)にいないのはおかしなことではあった。今月、3月は北が月番であり、それゆえ新たに北町奉行に任じられた阿部(あべ)正蔵(しょうぞう)の姿がもう今時分にはこの芙蓉之間(ふようのま)になければならなかったのだ。江戸町奉行も大目付と同様、執務部屋である詰所を与えられず、それゆえ殿中席に詰(つ)めることになっていたが、しかし何かと忙しい江戸町奉行はただ、この芙蓉之間(ふようのま)においてのんべんだらりと過ごすわけではなく、芙蓉之間(ふようのま)において寺社奉行と協議に及ぶこともあれば、老中や若年寄からの呼び出しにより、それぞれの執務部屋である上御用部屋や次御用部屋へ足を運ぶこともあり、また、勝手方勘定奉行とも協議すべく御殿勘定所に足を運ぶこともあった。景元(かげもと)がかつてそうであったので、それは実感として分かることであった。それゆえ、この芙蓉之間(ふようのま)に月番の町奉行である阿部(あべ)正蔵(しょうぞう)の姿がないということはどこかに呼び出されてこの芙蓉之間(ふようのま)を出て行ったと考えるべきであり、将軍・家慶(いえよし)と日光門主の遣(つか)いとの引見の場に…、白書院に向かったのだと考えるのが自然であり、それはつまり勘定奉行や作事奉行、普請(ふしん)奉行らについても同様に白書院に向かったと考えるのが自然であった。しかし、大目付だけが置いてけぼりを食らうとは、そんな筈(はず)はないと、景元(かげもと)は尚(なお)もそう思い込もうとした。

直恒(なおつね)はそんな景元(かげもと)の心中を知ってか知らずか、さらにとんでもないことを口にした。

「ああ、それからのう、本日、白書院にて行われる恐れ多くも上様と日光門主の遣(つか)いとのご引見(いんけん)と、それに続く御座之間(ござのま)にて行われる、御三家の遣(つか)いの上様への拝謁(はいえつ)の両方に、大目付は同席するに及ばず、とのことであったわ」

直恒(なおつね)はどこか諦めた口調でそう言った。

「同席するには及ばず…」

景元(かげもと)がそう反芻(はんすう)すると、直恒(なおつね)はうなずいた。

「そは…、まことでござりまするか?」

景元(かげもと)は声を震わせながら尋ねた。直恒(なおつね)が決して戯(たわむ)れを口にしているわけでも、まして嘘をついているわけでもないことぐらい、景元(かげもと)にも分かっていたが、それでも確かめずにはいられなかったのだ。それだけ直恒(なおつね)の言葉に衝撃を受けていたのだ。

「間違いない。何しろ鳥居(とりい)甲斐(かい)めが直々に我ら大目付に伝えに参ったのだからな」

「それは…、この景元(かげもと)が到着せし前に、既にここ芙蓉之間(ふようのま)にお着きになられし岡村(おかむら)殿を始めとする皆様方に対して、ということでござりまするか?」

「その通りぞ。わざわざご老中、水野様の仰(おお)せと、それこそ錦の御旗(みはた)でも掲(かか)げるようにな」

直恒(なおつね)は軽蔑と憤慨が入り混じった声でそう言った。鳥居(とりい)甲斐(かい)、こと甲斐守(かいのかみ)耀蔵(ようぞう)のことである、きっと大上段から、

「水野様の仰(おお)せである」

などとその老中の威光(いこう)を振りかざしたに違いなく、大目付は同席するに及ばぬと、偉そうな物言いをしたに違いなかった。景元(かげもと)はその場の光景が目に浮かぶようであった。

0

お気に入りに追加

6

あなたにおすすめの小説

織田信長IF… 天下統一再び!!

華瑠羅

歴史・時代

日本の歴史上最も有名な『本能寺の変』の当日から物語は足早に流れて行く展開です。

この作品は「もし」という概念で物語が進行していきます。

主人公【織田信長】が死んで、若返って蘇り再び活躍するという作品です。

※この物語はフィクションです。

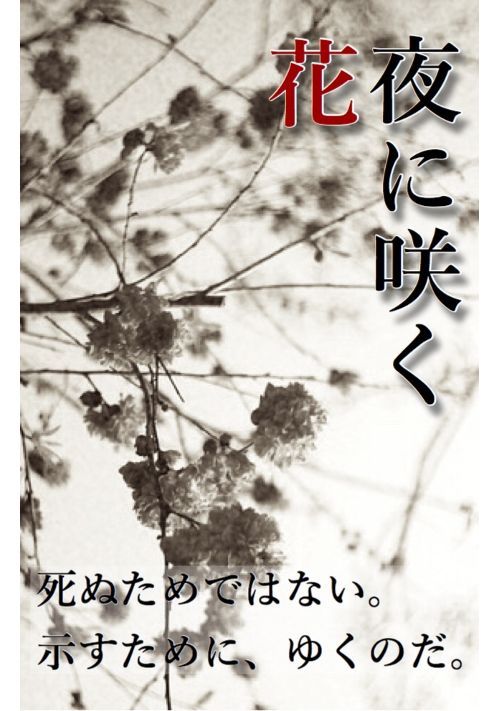

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

葉桜よ、もう一度 【完結】

五月雨輝

歴史・時代

【第9回歴史・時代小説大賞特別賞受賞作】北の小藩の青年藩士、黒須新九郎は、女中のりよに密かに心を惹かれながら、真面目に職務をこなす日々を送っていた。だが、ある日突然、新九郎は藩の産物を横領して抜け売りしたとの無実の嫌疑をかけられ、切腹寸前にまで追い込まれてしまう。新九郎は自らの嫌疑を晴らすべく奔走するが、それは藩を大きく揺るがす巨大な陰謀と哀しい恋の始まりであった。

謀略と裏切り、友情と恋情が交錯し、武士の道と人の想いの狭間で新九郎は疾走する。

軟弱絵師と堅物同心〜大江戸怪奇譚~

水葉

歴史・時代

江戸の町外れの長屋に暮らす生真面目すぎる同心・十兵衛はひょんな事に出会った謎の自称天才絵師である青年・与平を住まわせる事になった。そんな与平は人には見えないものが見えるがそれを絵にして売るのを生業にしており、何か秘密を持っているようで……町の人と交流をしながら少し不思議な日常を送る二人。懐かれてしまった不思議な黒猫の黒太郎と共に様々な事件?に向き合っていく

三十路を過ぎた堅物な同心と謎で軟弱な絵師の青年による日常と事件と珍道中

「ほんま相変わらず真面目やなぁ」

「そういう与平、お前は怠けすぎだ」

(やれやれ、また始まったよ……)

また二人と一匹の日常が始まる

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

信忠 ~“奇妙”と呼ばれた男~

佐倉伸哉

歴史・時代

その男は、幼名を“奇妙丸”という。人の名前につけるような単語ではないが、名付けた父親が父親だけに仕方がないと思われた。

父親の名前は、織田信長。その男の名は――織田信忠。

稀代の英邁を父に持ち、その父から『天下の儀も御与奪なさるべき旨』と認められた。しかし、彼は父と同じ日に命を落としてしまう。

明智勢が本能寺に殺到し、信忠は京から脱出する事も可能だった。それなのに、どうして彼はそれを選ばなかったのか? その決断の裏には、彼の辿って来た道が関係していた――。

◇この作品は『小説家になろう(https://ncode.syosetu.com/n9394ie/)』『カクヨム(https://kakuyomu.jp/works/16818093085367901420)』でも同時掲載しています◇

鬼を討つ〜徳川十六将・渡辺守綱記〜

八ケ代大輔

歴史・時代

徳川家康を天下に導いた十六人の家臣「徳川十六将」。そのうちの1人「槍の半蔵」と称され、服部半蔵と共に「両半蔵」と呼ばれた渡辺半蔵守綱の一代記。彼の祖先は酒天童子を倒した源頼光四天王の筆頭で鬼を斬ったとされる渡辺綱。徳川家康と同い歳の彼の人生は徳川家康と共に歩んだものでした。渡辺半蔵守綱の生涯を通して徳川家康が天下を取るまでの道のりを描く。表紙画像・すずき孔先生。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる