27 / 65

第5話 炎の追憶

Chapter-26

しおりを挟む

左文字家。

夕食時、それに、入浴時間の喧騒が過ぎた居間で、朱鷺光が、1人、ウィスキーの「響」を、ロックで傾けていた。

ミネラルウォーターや、市販の氷の類は用意していない。

左文字家は、元々、自家井戸だからだ。

だから、朱鷺光は、ピッチャーに井戸水、氷は家庭用クリスタルアイス製造機で凍らせたもので、ウィスキーを割って、愉しんでいた。

「あれ、朱鷺光さん」

シャワーを浴びて、ボディの汚れを落としてきたファイが、髪の毛をバスタオルで拭きながら、脱衣所から出てくると、そこで、ウィスキーを嗜んでいる朱鷺光に気付いた。

「なにか、おつまみ用意しましょうか?」

「そうだな、なんか、軽く頼む」

ファイの提案に、朱鷺光は、どこか苦笑するように言った。

ファイが台所へ行く。

朱鷺光は、その間も、ウィスキーのグラスを傾けていた。

「珍しいですね、朱鷺光さんが、1人で晩酌とか」

ファイはそう言いながら、台所から、チーズやクラッカーの盛り付けられた大皿を持って、出てきた。

朱鷺光は、自身はそれほど酒好きというわけでもない。

もちろん、以前書いたように、国産ブランドを嗜むこともあるが。

だが、大抵はあまり強くないワインを嗜んでいることが多い。

強めの日本酒や、ウィスキーは、だいたいザルの弘介が一緒のときで、朱鷺光が1人で晩酌する時に、飲んでいることは、稀だった。

「俺だってたまには酔いたいこともあるさ」

朱鷺光は、苦笑しながらそう言う。

「昔を思い出しながら、な」

朱鷺光の言葉を聞くと、朱鷺光が晩酌するために出した、キャスター付の折りたたみダイニングテーブルに、盛り皿を置いたファイの表情が、凍りついたようになった。

「お母さんの事、ですか」

「ああ」

ファイが問いかけると、朱鷺光はそう答えた。

そう言って、グラスを一気に煽った。

「朱鷺光さんは……いえ、我々は……オムリン姉さんですら、その時のことは、直接は知らないわけですが……」

ファイが、曇った表情で言う眼の前で、朱鷺光は、グラスにウィスキーを2フィンガー張ると、そこに氷を落とし、ピッチャーの水を注いだ。

「そりゃ、知ってたらおかしい。それがなかったら、お前らは生まれてないんだからな」

マドラーでグラスをかき混ぜながら、朱鷺光は、口元で微妙な笑みをつくったまま、そう言った。

──※─※─※──

「我々は21世紀の新世代を拓く、人工知能用コンピューターの開発に成功しました」

電子工学の博士であり、帝都理工科大学の研究員であった、左文字みのるが、その発表をしたのは、現代から二十数年前、朱鷺光がまだ10歳にもならない時期のことだった。

「従来のコンピューターに換算すると、何ビットぐらいになるのでしょうか」

記者会見の場。

あまり詳しくないだろう、週刊誌の記者が、そう質問してくる。

「このコンピューターには、従来のコンピューターに相当するビット幅という概念はないんです」

みのるは、苦笑しながら、そう説明した。

「従来のコンピューターはプログラム内蔵型と呼ばれ……メモリにプログラム、つまり命令を読み込み、それを実行することで成立していました。しかし、このコンピューターには、そもそもメモリという概念は存在しないのです」

「それは、どういう意味なのでしょうか?」

別の記者が質問してくる。

「従来のコンピューターでは、ハードウェア上に実装された命令の集合体……つまり、ソフトウェアという手順書に沿って、コンピューターはデータを処理していました。今回のこのモデルのコンピューターは、ソフトウェア実装に代えて、フローウェア実装……すなわち、プロセッサそのものがデータ処理に適したフローにマッチングすることで、これまで必要としたソフトウェアという手順書を不要にしたわけです」

「つまり、……どういうことなのでしょうか?」

みのるが説明するが、いまいち要領を得ない、という感じで、記者は訊き返す。

「例えば、ここに、ボールペンがあります。これを手にとって、紙の上に○を描く、とします。従来のコンピューターは、ソフトウェア、つまり手順書に、まず、ボールペンとはなんなのか、紙とはなんなのか、○とはなんなのか、を定義します。次に、ボールペンを握れ、という命令を出します。この時、どのように握るべきなのか、ということまで細かく指示しなければなりません。そして次に、ボールペンを握った腕を紙の上に持って行け、という命令を出します。これも、どのように持っていくべきなのか、どの位置で待機するのか、全て命令で指示しなければなりません。そこまでしてようやく、◯を描く準備ができるわけですが、では、その◯を描くために、ボールペンをどう動かせば良いのか、それも、全て命令しなければならないわけです」

「つまり、今回開発されたコンピューターというのは、指示がなくても、それらができてしまう、というわけですか」

「いいえ、厳密には、その点では、同じです」

記者の言葉に、みのるが苦笑しながら答えた。

記者達の方から、どよめきが起こる。

「しかし、今までのコンピューターは、ここに◯ではなく、△を描け、と言われた場合、その△を描けるよう、別のソフトウェア、つまり手順書を必要としました」

「と、いうことは、このコンピューターは、それがなくても、それができる、ということですか」

「はい。もちろん、最初に、△とはなんなのか、という事を覚えさせておかなければなりません。しかし、◯ではなく△を描け、と言われた場合、外部でソフトウェアを用意することなく、自己のフローウェアの変更……並列に実装された再構成可能コンピューティング素子が、それを自ら構築することが可能なわけです」

みのるが説明すると、再び、記者達の中からどよめきが起こった。

「と、言う事は、◯や△ではなく、□を描け、と言われだ場合も、自動的にそれを認識することが可能だということですか?」

「はい。もちろん、□というものがなんなのかは、予め教えておかなければなりませんが、□を書く手順そのものを命令書として用意しなければならなかった従来のコンピューターに比べると、遥かに柔軟に対応することが可能です」

おおっ、と、記者達の中から声が出てきた。

「フローウェア実装のプロセッサの集合体……それにより、従来のコンピューターとは異なり、自己で最適なフローの構築が可能なわけです。そのため、データをストレージしておく記憶素子自体は必要ですが……従来メモリと称した、手順書を格納しておくスペースは不要になるわけです。コンピューター自体が手順を学習していくことが可能なわけです」

「なるほど、それで、人工知能に特化したコンピューターとなるわけですね」

「その通りです」

記者の問いかけに、みのるは即答した。

「メモリに人間がソフトウェアを書き込むのではなく、プロセッサそのものが手順を記憶していく……それを繰り返していくことで、従来のコンピューターでは不可能だった、柔軟で高度な人工知能の再現が可能になるのです」

数日後、週刊誌は専門誌から一般誌に至るまで、この功績を称える記事を書き出した。

『人工知能による新世紀産業革命』

『人類の悲願、人工知能の可能性』

『人工知能が少子化を解決する日』

『人工知能の驚異──MAaMモデルが「スカイネット」となる日』

さて、その頃、左文字朱鷺光少年はと言えば。

「やれやれ、みのるさんも忙しいのは解るんじゃがの、多少は朱鷺光のことも考えてやってほしいもんじゃが」

光之進が、テレビに流れるみのるの何度目かの記者会見の様子を見ながら、ぼやくようにそう言った。

「しょうがないよ、お母さんの技術が、そのまま人類や、その、日本の未来に直結しているんだから」

朱鷺光は、そう言いながら、幾分型遅れになり始めていたPowerMacG4 450 Dualのキーボードを叩いていた。

大人顔負けの滑らかなキーボード操作の中で、表示が踊る。

Hello!!

My Name is [COMMASTER] Ver1.0

Do you have any questions for me? _

夕食時、それに、入浴時間の喧騒が過ぎた居間で、朱鷺光が、1人、ウィスキーの「響」を、ロックで傾けていた。

ミネラルウォーターや、市販の氷の類は用意していない。

左文字家は、元々、自家井戸だからだ。

だから、朱鷺光は、ピッチャーに井戸水、氷は家庭用クリスタルアイス製造機で凍らせたもので、ウィスキーを割って、愉しんでいた。

「あれ、朱鷺光さん」

シャワーを浴びて、ボディの汚れを落としてきたファイが、髪の毛をバスタオルで拭きながら、脱衣所から出てくると、そこで、ウィスキーを嗜んでいる朱鷺光に気付いた。

「なにか、おつまみ用意しましょうか?」

「そうだな、なんか、軽く頼む」

ファイの提案に、朱鷺光は、どこか苦笑するように言った。

ファイが台所へ行く。

朱鷺光は、その間も、ウィスキーのグラスを傾けていた。

「珍しいですね、朱鷺光さんが、1人で晩酌とか」

ファイはそう言いながら、台所から、チーズやクラッカーの盛り付けられた大皿を持って、出てきた。

朱鷺光は、自身はそれほど酒好きというわけでもない。

もちろん、以前書いたように、国産ブランドを嗜むこともあるが。

だが、大抵はあまり強くないワインを嗜んでいることが多い。

強めの日本酒や、ウィスキーは、だいたいザルの弘介が一緒のときで、朱鷺光が1人で晩酌する時に、飲んでいることは、稀だった。

「俺だってたまには酔いたいこともあるさ」

朱鷺光は、苦笑しながらそう言う。

「昔を思い出しながら、な」

朱鷺光の言葉を聞くと、朱鷺光が晩酌するために出した、キャスター付の折りたたみダイニングテーブルに、盛り皿を置いたファイの表情が、凍りついたようになった。

「お母さんの事、ですか」

「ああ」

ファイが問いかけると、朱鷺光はそう答えた。

そう言って、グラスを一気に煽った。

「朱鷺光さんは……いえ、我々は……オムリン姉さんですら、その時のことは、直接は知らないわけですが……」

ファイが、曇った表情で言う眼の前で、朱鷺光は、グラスにウィスキーを2フィンガー張ると、そこに氷を落とし、ピッチャーの水を注いだ。

「そりゃ、知ってたらおかしい。それがなかったら、お前らは生まれてないんだからな」

マドラーでグラスをかき混ぜながら、朱鷺光は、口元で微妙な笑みをつくったまま、そう言った。

──※─※─※──

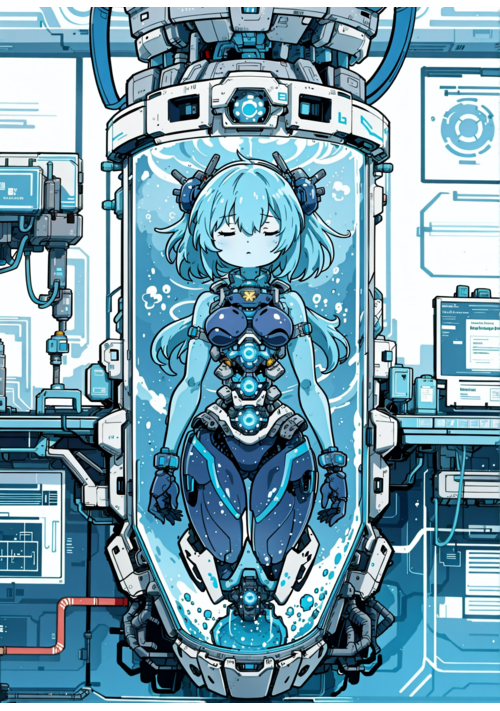

「我々は21世紀の新世代を拓く、人工知能用コンピューターの開発に成功しました」

電子工学の博士であり、帝都理工科大学の研究員であった、左文字みのるが、その発表をしたのは、現代から二十数年前、朱鷺光がまだ10歳にもならない時期のことだった。

「従来のコンピューターに換算すると、何ビットぐらいになるのでしょうか」

記者会見の場。

あまり詳しくないだろう、週刊誌の記者が、そう質問してくる。

「このコンピューターには、従来のコンピューターに相当するビット幅という概念はないんです」

みのるは、苦笑しながら、そう説明した。

「従来のコンピューターはプログラム内蔵型と呼ばれ……メモリにプログラム、つまり命令を読み込み、それを実行することで成立していました。しかし、このコンピューターには、そもそもメモリという概念は存在しないのです」

「それは、どういう意味なのでしょうか?」

別の記者が質問してくる。

「従来のコンピューターでは、ハードウェア上に実装された命令の集合体……つまり、ソフトウェアという手順書に沿って、コンピューターはデータを処理していました。今回のこのモデルのコンピューターは、ソフトウェア実装に代えて、フローウェア実装……すなわち、プロセッサそのものがデータ処理に適したフローにマッチングすることで、これまで必要としたソフトウェアという手順書を不要にしたわけです」

「つまり、……どういうことなのでしょうか?」

みのるが説明するが、いまいち要領を得ない、という感じで、記者は訊き返す。

「例えば、ここに、ボールペンがあります。これを手にとって、紙の上に○を描く、とします。従来のコンピューターは、ソフトウェア、つまり手順書に、まず、ボールペンとはなんなのか、紙とはなんなのか、○とはなんなのか、を定義します。次に、ボールペンを握れ、という命令を出します。この時、どのように握るべきなのか、ということまで細かく指示しなければなりません。そして次に、ボールペンを握った腕を紙の上に持って行け、という命令を出します。これも、どのように持っていくべきなのか、どの位置で待機するのか、全て命令で指示しなければなりません。そこまでしてようやく、◯を描く準備ができるわけですが、では、その◯を描くために、ボールペンをどう動かせば良いのか、それも、全て命令しなければならないわけです」

「つまり、今回開発されたコンピューターというのは、指示がなくても、それらができてしまう、というわけですか」

「いいえ、厳密には、その点では、同じです」

記者の言葉に、みのるが苦笑しながら答えた。

記者達の方から、どよめきが起こる。

「しかし、今までのコンピューターは、ここに◯ではなく、△を描け、と言われた場合、その△を描けるよう、別のソフトウェア、つまり手順書を必要としました」

「と、いうことは、このコンピューターは、それがなくても、それができる、ということですか」

「はい。もちろん、最初に、△とはなんなのか、という事を覚えさせておかなければなりません。しかし、◯ではなく△を描け、と言われた場合、外部でソフトウェアを用意することなく、自己のフローウェアの変更……並列に実装された再構成可能コンピューティング素子が、それを自ら構築することが可能なわけです」

みのるが説明すると、再び、記者達の中からどよめきが起こった。

「と、言う事は、◯や△ではなく、□を描け、と言われだ場合も、自動的にそれを認識することが可能だということですか?」

「はい。もちろん、□というものがなんなのかは、予め教えておかなければなりませんが、□を書く手順そのものを命令書として用意しなければならなかった従来のコンピューターに比べると、遥かに柔軟に対応することが可能です」

おおっ、と、記者達の中から声が出てきた。

「フローウェア実装のプロセッサの集合体……それにより、従来のコンピューターとは異なり、自己で最適なフローの構築が可能なわけです。そのため、データをストレージしておく記憶素子自体は必要ですが……従来メモリと称した、手順書を格納しておくスペースは不要になるわけです。コンピューター自体が手順を学習していくことが可能なわけです」

「なるほど、それで、人工知能に特化したコンピューターとなるわけですね」

「その通りです」

記者の問いかけに、みのるは即答した。

「メモリに人間がソフトウェアを書き込むのではなく、プロセッサそのものが手順を記憶していく……それを繰り返していくことで、従来のコンピューターでは不可能だった、柔軟で高度な人工知能の再現が可能になるのです」

数日後、週刊誌は専門誌から一般誌に至るまで、この功績を称える記事を書き出した。

『人工知能による新世紀産業革命』

『人類の悲願、人工知能の可能性』

『人工知能が少子化を解決する日』

『人工知能の驚異──MAaMモデルが「スカイネット」となる日』

さて、その頃、左文字朱鷺光少年はと言えば。

「やれやれ、みのるさんも忙しいのは解るんじゃがの、多少は朱鷺光のことも考えてやってほしいもんじゃが」

光之進が、テレビに流れるみのるの何度目かの記者会見の様子を見ながら、ぼやくようにそう言った。

「しょうがないよ、お母さんの技術が、そのまま人類や、その、日本の未来に直結しているんだから」

朱鷺光は、そう言いながら、幾分型遅れになり始めていたPowerMacG4 450 Dualのキーボードを叩いていた。

大人顔負けの滑らかなキーボード操作の中で、表示が踊る。

Hello!!

My Name is [COMMASTER] Ver1.0

Do you have any questions for me? _

0

お気に入りに追加

1

あなたにおすすめの小説

おっさん、ドローン回収屋をはじめる

ノドカ

SF

会社を追い出された「おっさん」が再起をかけてドローン回収業を始めます。社員は自分だけ。仕事のパートナーをVR空間から探していざドローン回収へ。ちょっと先の未来、世代間のギャップに翻弄されながらおっさんは今日もドローンを回収していきます。

法術装甲隊ダグフェロン 永遠に続く世紀末の国で 野球と海と『革命家』

橋本 直

SF

その文明は出会うべきではなかった

その人との出会いは歓迎すべきものではなかった

これは悲しい『出会い』の物語

『特殊な部隊』と出会うことで青年にはある『宿命』がせおわされることになる

法術装甲隊ダグフェロン 第二部

遼州人の青年『神前誠(しんぜんまこと)』が発動した『干渉空間』と『光の剣(つるぎ)により貴族主義者のクーデターを未然に防止することが出来た『近藤事件』が終わってから1か月がたった。

宇宙は誠をはじめとする『法術師』の存在を公表することで混乱に陥っていたが、誠の所属する司法局実働部隊、通称『特殊な部隊』は相変わらずおバカな生活を送っていた。

そんな『特殊な部隊』の運用艦『ふさ』艦長アメリア・クラウゼ中佐と誠の所属するシュツルム・パンツァーパイロット部隊『機動部隊第一小隊』のパイロットでサイボーグの西園寺かなめは『特殊な部隊』の野球部の夏合宿を企画した。

どうせろくな事が怒らないと思いながら仕事をさぼって参加する誠。

そこではかなめがいかに自分とはかけ離れたお嬢様で、貴族主義の国『甲武国』がどれほど自分の暮らす永遠に続く20世紀末の東和共和国と違うのかを誠は知ることになった。

しかし、彼を待っていたのは『法術』を持つ遼州人を地球人から解放しようとする『革命家』の襲撃だった。

この事件をきっかけに誠の身辺警護の必要性から誠の警護にアメリア、かなめ、そして無表情な人造人間『ラスト・バタリオン』の第一小隊小隊長カウラ・ベルガー大尉がつくことになる。

これにより誠の暮らす『男子下士官寮』は有名無実化することになった。

そんなおバカな連中を『駄目人間』嵯峨惟基特務大佐と機動部隊隊長クバルカ・ラン中佐は生暖かい目で見守っていた。

そんな『特殊な部隊』の意図とは関係なく着々と『力ある者の支配する宇宙』の実現を目指す『廃帝ハド』の野望はゆっくりと動き出しつつあった。

SFお仕事ギャグロマン小説。

『星屑の狭間で』(チャレンジ・ミッション編)

トーマス・ライカー

SF

政・官・財・民・公・軍に拠って構成された複合巨大組織『運営推進委員会』が、超大規模なバーチャル体感サバイバル仮想空間・艦対戦ゲーム大会『サバイバル・スペースバトルシップ』を企画・企図し、準備して開催に及んだ。

そのゲーム大会の1部を『運営推進委員会』にて一席を占める、ネット配信メディア・カンパニー『トゥーウェイ・データ・ネット・ストリーム・ステーション』社が、配信リアル・ライヴ・バラエティー・ショウ『サバイバル・スペースバトルシップ・キャプテン・アンド・クルー』として、順次に公開している。

アドル・エルクを含む20人は艦長として選ばれ、それぞれがスタッフ・クルーを男女の芸能人の中から選抜して、軽巡宙艦に搭乗して操り、ゲーム大会で奮闘する模様を撮影されて、配信リアル・ライヴ・バラエティー・ショウ『サバイバル・スペースバトルシップ・キャプテン・アンド・クルー』の中で出演者のコメント付きで紹介されている。

『運営推進本部』は、1ヶ月に1〜2回の頻度でチャレンジ・ミッションを発表し、それへの参加を強く推奨している。

【『ディファイアント』共闘同盟】は基本方針として、総てのチャレンジ・ミッションには参加すると定めている。

本作はチャレンジ・ミッションに参加し、ミッションクリアを目指して奮闘する彼らを描く…スピンオフ・オムニバス・シリーズです。

もうダメだ。俺の人生詰んでいる。

静馬⭐︎GTR

SF

『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。

(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)

たとえこの身体が人でなくなっても

ジャン・幸田

SF

遠い未来のある町で一人の少女と一体のガイノイドが親子のように生活していた。ガイノイドは少女にとっていかなる存在だったのか?

新人類によって「保護動物」として、何世代も住民が1980年代の日本を繰り返されている人類保護区「セト」に一組の親子がいた。ママと8歳の娘のサラだ。二人は普通の平凡な日常を続けていたが、ママには重大な秘密があった。

基本中の基本

黒はんぺん

SF

ここは未来のテーマパーク。ギリシャ神話 を模した世界で、冒険やチャンバラを楽し めます。観光客でもある勇者は暴風雨のな か、アンドロメダ姫を救出に向かいます。

もちろんこの暴風雨も機械じかけのトリッ クなんだけど、だからといって楽じゃない ですよ。………………というお話を語るよう要請さ れ、あたしは召喚されました。あたしは違 うお話の作中人物なんですが、なんであた しが指名されたんですかね。

エンシェントソルジャー ~古の守護者と無属性の少女~

ロクマルJ

SF

百万年の時を越え

地球最強のサイボーグ兵士が目覚めた時

人類の文明は衰退し

地上は、魔法と古代文明が入り混じる

ファンタジー世界へと変容していた。

新たなる世界で、兵士は 冒険者を目指す一人の少女と出会い

再び人類の守り手として歩き出す。

そして世界の真実が解き明かされる時

人類の運命の歯車は 再び大きく動き始める...

※書き物初挑戦となります、拙い文章でお見苦しい所も多々あるとは思いますが

もし気に入って頂ける方が良ければ幸しく思います

週1話のペースを目標に更新して参ります

よろしくお願いします

▼表紙絵、挿絵プロジェクト進行中▼

イラストレーター:東雲飛鶴様協力の元、表紙・挿絵を制作中です!

表紙の原案候補その1(2019/2/25)アップしました

後にまた完成版をアップ致します!

融合大陸(コンチネント・オブ・フュージョン)メカガール・コーデックス

karmaneko

SF

融合大陸(コンチネント・オブ・フュージョン)において機械文明は一定の地位を確立している。その地位の確立に科学力と共に軍事力が大きく影響することは説明するまでもないだろう。

本書ではその軍事力の中核をなす人型主力兵器についてできうる限り情報を集めまとめたものである。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる