お気に入りに追加

28

あなたにおすすめの小説

もう一度時間を巻き戻せたら

花井美月

青春

中嶋香織は、県内でも屈指の進学校に入学した高校一年生。

香織は七年前、交通事故に遭い、香織を庇って亡くなった命の恩人は、未だ身元が判明していない。

高校の入学式の日に、運命的な出会いがあった。

その人は偶然にも、入部を希望した写真部の先輩だった。

カメラを介して親しくなり、お付き合いが始まった。

そんなある日、幼馴染の友達と一緒に遊んでいる時に、彼女が衝撃的な写真を見つけた。

それは七年前のもので、『現在』の先輩の姿が写り込んでいたのだ。

それも一枚だけではない。

先輩、もしかしてあなたが私の命の恩人なんですか……?

だとしたら、先輩は、もうすぐ私を庇って死んでしまうーー

現在進行形で執筆しているため、タイトル変わるかもです。

2024/07/08 連載開始

2024/07/29 完結

[鑑定]スキルしかない俺を追放したのはいいが、貴様らにはもう関わるのはイヤだから、さがさないでくれ!

どら焼き

ファンタジー

ついに!第5章突入!

舐めた奴らに、真実が牙を剥く!

何も説明無く、いきなり異世界転移!らしいのだが、この王冠つけたオッサン何を言っているのだ?

しかも、ステータスが文字化けしていて、スキルも「鑑定??」だけって酷くない?

訳のわからない言葉?を発声している王女?と、勇者らしい同級生達がオレを城から捨てやがったので、

なんとか、苦労して宿代とパン代を稼ぐ主人公カザト!

そして…わかってくる、この異世界の異常性。

出会いを重ねて、なんとか元の世界に戻る方法を切り開いて行く物語。

主人公の直接復讐する要素は、あまりありません。

相手方の、あまりにも酷い自堕落さから出てくる、ざまぁ要素は、少しづつ出てくる予定です。

ハーレム要素は、不明とします。

復讐での強制ハーレム要素は、無しの予定です。

追記

2023/07/21 表紙絵を戦闘モードになったあるヤツの参考絵にしました。

8月近くでなにが、変形するのかわかる予定です。

2024/02/23

アルファポリスオンリーを解除しました。

100000累計pt突破!アルファポリスの収益 確定スコア 見込みスコアについて

ちゃぼ茶

エッセイ・ノンフィクション

皆様が気になる(ちゃぼ茶も)収益や確定スコア、見込みスコアについてわかる範囲、推測や経験談も含めて記してみました。参考になれればと思います。

凡人がおまけ召喚されてしまった件

根鳥 泰造

ファンタジー

勇者召喚に巻き込まれて、異世界にきてしまった祐介。最初は勇者の様に大切に扱われていたが、ごく普通の才能しかないので、冷遇されるようになり、ついには王宮から追い出される。

仕方なく冒険者登録することにしたが、この世界では希少なヒーラー適正を持っていた。一年掛けて治癒魔法を習得し、治癒剣士となると、引く手あまたに。しかも、彼は『強欲』という大罪スキルを持っていて、倒した敵のスキルを自分のものにできるのだ。

それらのお蔭で、才能は凡人でも、数多のスキルで能力を補い、熟練度は飛びぬけ、高難度クエストも熟せる有名冒険者となる。そして、裏では気配消去や不可視化スキルを活かして、暗殺という裏の仕事も始めた。

異世界に来て八年後、その暗殺依頼で、召喚勇者の暗殺を受けたのだが、それは祐介を捕まえるための罠だった。祐介が暗殺者になっていると知った勇者が、改心させよう企てたもので、その後は勇者一行に加わり、魔王討伐の旅に同行することに。

最初は脅され渋々同行していた祐介も、勇者や仲間の思いをしり、どんどん勇者が好きになり、勇者から告白までされる。

だが、魔王を討伐を成し遂げるも、魔王戦で勇者は祐介を庇い、障害者になる。

祐介は、勇者の嘘で、病院を作り、医師の道を歩みだすのだった。

人生負け組のスローライフ

雪那 由多

青春

バアちゃんが体調を悪くした!

俺は長男だからバアちゃんの面倒みなくては!!

ある日オヤジの叫びと共に突如引越しが決まって隣の家まで車で十分以上、ライフラインはあれどメインは湧水、ぼっとん便所に鍵のない家。

じゃあバアちゃんを頼むなと言って一人単身赴任で東京に帰るオヤジと新しいパート見つけたから実家から通うけど高校受験をすててまで来た俺に高校生なら一人でも大丈夫よね?と言って育児拒否をするオフクロ。

ほぼ病院生活となったバアちゃんが他界してから築百年以上の古民家で一人引きこもる俺の日常。

――――――――――――――――――――――

第12回ドリーム小説大賞 読者賞を頂きました!

皆様の応援ありがとうございます!

――――――――――――――――――――――

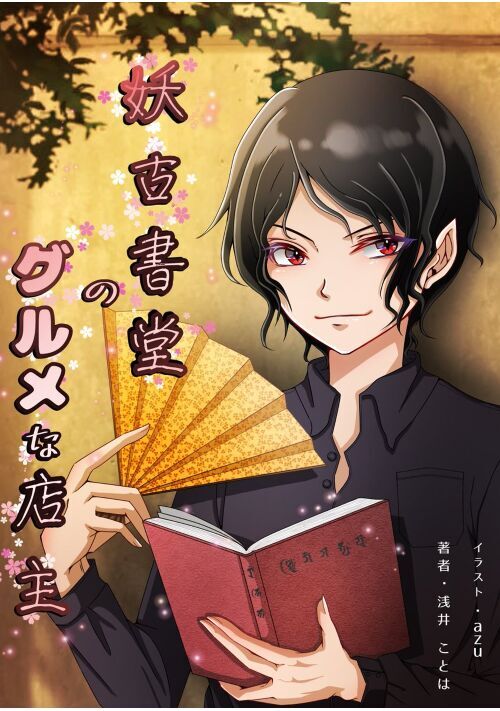

妖古書堂のグルメな店主

浅井 ことは

キャラ文芸

裏路地にある小汚い古本屋

店主はいつもテーブルに座って本を読んでいるだけ。

立ち読みにはいいかと寄ったのが運の尽き。突然「うちで働いてみませんか?」と声をかけられたのは良いものの、本の整理をするバイトだと思っていたら____

異世界に転生したのでとりあえず好き勝手生きる事にしました

おすし

ファンタジー

買い物の帰り道、神の争いに巻き込まれ命を落とした高校生・桐生 蓮。お詫びとして、神の加護を受け異世界の貴族の次男として転生するが、転生した身はとんでもない加護を受けていて?!転生前のアニメの知識を使い、2度目の人生を好きに生きる少年の王道物語。

※バトル・ほのぼの・街づくり・アホ・ハッピー・シリアス等色々ありです。頭空っぽにして読めるかもです。

※作者は初心者で初投稿なので、優しい目で見てやってください(´・ω・)

更新はめっちゃ不定期です。

※他の作品出すのいや!というかたは、回れ右の方がいいかもです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる