113 / 336

第一部 四季姫覚醒の巻

第八章 秋姫対峙 13

しおりを挟む

十三

冬姫に変身した柊が、息を切らせて駆け上ってきた。

突然の発言に、周囲は唖然とする。

「人間でないとは、どういう意味ですの? 柊さん」

奏が尋ねる。柊は榎の隣で薙刀を構え、萩を威嚇した。

「まあ、あの姿見たら、分かるやろうけどな。明らかに人外のもんや」

なぜ、柊はそんな考えを持ったのか。榎は困惑して、柊の横顔を見た。

「昨日、河川敷で榎と椿と萩が、闘(や)り合いしとったんや。その様子をうちの婆ちゃんが見とって、演劇の稽古と勘違いしたらしいねん。けど、言い回しが気になって詳しゅう話を聞いてみたら、婆ちゃんは榎と椿の、〝二人〟が稽古をしとった、と言いよった」

昨日の出来事を、柊が説明する。榎の中にも、漠然と、記憶が蘇った。

あまり気にしていなかったが、確かに、少し違和感があった。榎たちのやりとりを演技だと思っていた柊の祖母――梅は、榎と椿に対して、大きな声援を送ってくれた。

稽古だと思って応援してくれていたなら、あの場所に一緒にいた萩について話題を振ってこなかった点が、今思うと引っかかる。

「……まさか、榎さんと椿さんしか、人の目には映っていなかった、と?」

奏が、緊迫した表情で憶測を述べる。柊は力強く頷いた。

「せや。萩の姿は、一般人の婆ちゃんには見えとらへんかったんや! そいで今朝、学校に行って、萩についての情報を先生らに片っ端から聞いたけど、誰も知らんかった。――神無月萩なんて生徒は、おらへん。学校の名簿にも載ってへんねん!」

萩の正体に疑問を抱き、柊は憶測を確信に変えるために、朝から走り回ってくれていたのか。

「すっかり騙されたで。うまいこと人間の中に溶け込みよって」

薙刀の刃先と共に、鋭い睨みの視線を萩に向け、柊は舌を打つ。

目の前の萩の姿を見る限り、柊の言葉を疑う余地は、なさそうだった。

でも、人ではないなんて。萩はいったい、何者なのか。

榎の中から、動揺と困惑が消えない。

「では、萩さんは妖怪ですか?」

奏の口から、榎の気持ちを代弁した問いが出てきた。

「いや、妖気は感じられません。あれだけ派手に暴れながら、妖気を隠すなんて無理やろうし……。でも、凄まじいほど禍々しい気を発しておる」

了生が眉を顰め、変貌した萩の姿を分析している。だが、了生にも、はっきりと正体の断定ができないらしい。

そんな中、月麿だけがさらに怯えの色を濃くして、足をがくがくと震わせていた。

「あの姿は、まさしく悪鬼(オニ)でおじゃる。間違いない、恐ろしや……」

「萩が、悪鬼……? 嘘だろう?」

榎は愕然とした。

いつの間にか、萩の顔がドロドロに解け、既に原型を留めていなかった。目のあった場所には、二つの虚無の穴。裂けた口は大きく広がり、中から牙が覗く。

前に対峙した、巨大でおぞましい悪鬼の面影が、そのまま萩の顔に見られた。

「どうなっているんだ? 萩が、秋姫が、悪鬼に食われたのか……?」

先に覚醒して、一人で妖怪たちと戦っている間に、悪鬼に目をつけられて、取り込まれたのだろうか。

「違います。この人は元々、秋姫やないどす。正真正銘の、悪鬼でしょう」

榎の考えを、周が否定した。

周は妖怪たちの脇を抜けて、榎たちのほうへ歩いてきた。

「佐々木っちゃんも、こいつが秋姫やないと、気付いとったんか?」

柊の問いに、周は頷く。

「黙っていて、すみませんでした。私なりに、この人の正体について色々と調べとったんですが、明確に分からんくて、何の助言もできんかった。もっと様子を見てから話そうと思うておったんです」

周の言葉に、榎は驚く。妖怪たちも、驚いていた。

「萩はん、初めて会(お)うた時、別の四季姫については気で分かると、仰っておられました。でも、その言葉が嘘っぱちやとすぐに分かりましたから、怪しいと思っておったんどす」

周は淡々と、萩に近付いてく。

「周、前へ出るな! 俺の側にいろ」

宵月夜が、慌てて引き止めようとする。だが、悪鬼の放つ気に反応し、体が強張っていた。

「悪鬼は怖いでっしゃろ? 痩せ我慢せんと、下がってください」

腕を掴んでくる宵月夜の、震える手を離し、周は優しく微笑んだ。

「できるかよ! お前に何かあったら、俺は……」

「おおきにどす、宵月夜はん。ですが私は、あなたに守ってもらう資格、ないんどす」

周は宵月夜の手を、そっと振り解いた。宵月夜も、金縛りにあったみたいに動かず、固まっていた。

榎の脇をすり抜け、周は萩の正面に立ち、向き合った。

「何だ、てめえは! 邪魔をするな。部外者だろうが、たたっ斬るぞ!」

目の前にやってきた周に、敵意を向ける。榎が叩き割った鎌の半分を握り、構えた。

「まだ、秋姫気取りどすか。ほんまに四季姫の気配が分かるなら、絶対にいわへん台詞どす。――本物を目の前にして、よう吐けたもんですな!」

怒りを露にして、周は声を張り上げた。

同時に、懐から何かを取り出す。

周の手には、髪飾りが握られていた。

真っ赤な、彼岸花の形の、綺麗な細工の髪飾りだった。

髪飾りから、朱色の眩しい光が放たれる。視界が、紅(くれない)に染まった。

「紅葉(もみじ)降る 暮れの夕焼け 燃ゆる空 富(と)める山々 儚く満(みつ)る」

空から、大量の落葉が、地上に降り注いだ。

真っ赤に染まった、夥(おびただ)しい数の、紅葉の葉。

激しく降り頻(しき)り、あっという間に、周囲一帯を赤く染め上げた。

柔らかな、赤みを帯びた光が、拡散して消えていく。

周は、橙色を基調とした、十二単を身に纏っていた。手には、長く立派な、漆喰塗りの梓弓(あずさゆみ)が握られていた。

赤く燃える、彼岸花の髪飾りが映える。

「――秋姫、見参どす」

その場にいた誰もが、凛々しい姿に魅入っていた。

冬姫に変身した柊が、息を切らせて駆け上ってきた。

突然の発言に、周囲は唖然とする。

「人間でないとは、どういう意味ですの? 柊さん」

奏が尋ねる。柊は榎の隣で薙刀を構え、萩を威嚇した。

「まあ、あの姿見たら、分かるやろうけどな。明らかに人外のもんや」

なぜ、柊はそんな考えを持ったのか。榎は困惑して、柊の横顔を見た。

「昨日、河川敷で榎と椿と萩が、闘(や)り合いしとったんや。その様子をうちの婆ちゃんが見とって、演劇の稽古と勘違いしたらしいねん。けど、言い回しが気になって詳しゅう話を聞いてみたら、婆ちゃんは榎と椿の、〝二人〟が稽古をしとった、と言いよった」

昨日の出来事を、柊が説明する。榎の中にも、漠然と、記憶が蘇った。

あまり気にしていなかったが、確かに、少し違和感があった。榎たちのやりとりを演技だと思っていた柊の祖母――梅は、榎と椿に対して、大きな声援を送ってくれた。

稽古だと思って応援してくれていたなら、あの場所に一緒にいた萩について話題を振ってこなかった点が、今思うと引っかかる。

「……まさか、榎さんと椿さんしか、人の目には映っていなかった、と?」

奏が、緊迫した表情で憶測を述べる。柊は力強く頷いた。

「せや。萩の姿は、一般人の婆ちゃんには見えとらへんかったんや! そいで今朝、学校に行って、萩についての情報を先生らに片っ端から聞いたけど、誰も知らんかった。――神無月萩なんて生徒は、おらへん。学校の名簿にも載ってへんねん!」

萩の正体に疑問を抱き、柊は憶測を確信に変えるために、朝から走り回ってくれていたのか。

「すっかり騙されたで。うまいこと人間の中に溶け込みよって」

薙刀の刃先と共に、鋭い睨みの視線を萩に向け、柊は舌を打つ。

目の前の萩の姿を見る限り、柊の言葉を疑う余地は、なさそうだった。

でも、人ではないなんて。萩はいったい、何者なのか。

榎の中から、動揺と困惑が消えない。

「では、萩さんは妖怪ですか?」

奏の口から、榎の気持ちを代弁した問いが出てきた。

「いや、妖気は感じられません。あれだけ派手に暴れながら、妖気を隠すなんて無理やろうし……。でも、凄まじいほど禍々しい気を発しておる」

了生が眉を顰め、変貌した萩の姿を分析している。だが、了生にも、はっきりと正体の断定ができないらしい。

そんな中、月麿だけがさらに怯えの色を濃くして、足をがくがくと震わせていた。

「あの姿は、まさしく悪鬼(オニ)でおじゃる。間違いない、恐ろしや……」

「萩が、悪鬼……? 嘘だろう?」

榎は愕然とした。

いつの間にか、萩の顔がドロドロに解け、既に原型を留めていなかった。目のあった場所には、二つの虚無の穴。裂けた口は大きく広がり、中から牙が覗く。

前に対峙した、巨大でおぞましい悪鬼の面影が、そのまま萩の顔に見られた。

「どうなっているんだ? 萩が、秋姫が、悪鬼に食われたのか……?」

先に覚醒して、一人で妖怪たちと戦っている間に、悪鬼に目をつけられて、取り込まれたのだろうか。

「違います。この人は元々、秋姫やないどす。正真正銘の、悪鬼でしょう」

榎の考えを、周が否定した。

周は妖怪たちの脇を抜けて、榎たちのほうへ歩いてきた。

「佐々木っちゃんも、こいつが秋姫やないと、気付いとったんか?」

柊の問いに、周は頷く。

「黙っていて、すみませんでした。私なりに、この人の正体について色々と調べとったんですが、明確に分からんくて、何の助言もできんかった。もっと様子を見てから話そうと思うておったんです」

周の言葉に、榎は驚く。妖怪たちも、驚いていた。

「萩はん、初めて会(お)うた時、別の四季姫については気で分かると、仰っておられました。でも、その言葉が嘘っぱちやとすぐに分かりましたから、怪しいと思っておったんどす」

周は淡々と、萩に近付いてく。

「周、前へ出るな! 俺の側にいろ」

宵月夜が、慌てて引き止めようとする。だが、悪鬼の放つ気に反応し、体が強張っていた。

「悪鬼は怖いでっしゃろ? 痩せ我慢せんと、下がってください」

腕を掴んでくる宵月夜の、震える手を離し、周は優しく微笑んだ。

「できるかよ! お前に何かあったら、俺は……」

「おおきにどす、宵月夜はん。ですが私は、あなたに守ってもらう資格、ないんどす」

周は宵月夜の手を、そっと振り解いた。宵月夜も、金縛りにあったみたいに動かず、固まっていた。

榎の脇をすり抜け、周は萩の正面に立ち、向き合った。

「何だ、てめえは! 邪魔をするな。部外者だろうが、たたっ斬るぞ!」

目の前にやってきた周に、敵意を向ける。榎が叩き割った鎌の半分を握り、構えた。

「まだ、秋姫気取りどすか。ほんまに四季姫の気配が分かるなら、絶対にいわへん台詞どす。――本物を目の前にして、よう吐けたもんですな!」

怒りを露にして、周は声を張り上げた。

同時に、懐から何かを取り出す。

周の手には、髪飾りが握られていた。

真っ赤な、彼岸花の形の、綺麗な細工の髪飾りだった。

髪飾りから、朱色の眩しい光が放たれる。視界が、紅(くれない)に染まった。

「紅葉(もみじ)降る 暮れの夕焼け 燃ゆる空 富(と)める山々 儚く満(みつ)る」

空から、大量の落葉が、地上に降り注いだ。

真っ赤に染まった、夥(おびただ)しい数の、紅葉の葉。

激しく降り頻(しき)り、あっという間に、周囲一帯を赤く染め上げた。

柔らかな、赤みを帯びた光が、拡散して消えていく。

周は、橙色を基調とした、十二単を身に纏っていた。手には、長く立派な、漆喰塗りの梓弓(あずさゆみ)が握られていた。

赤く燃える、彼岸花の髪飾りが映える。

「――秋姫、見参どす」

その場にいた誰もが、凛々しい姿に魅入っていた。

0

お気に入りに追加

28

あなたにおすすめの小説

さよなら、真夏のメランコリー

河野美姫

青春

傷だらけだった夏に、さよならしよう。

水泳選手として将来を期待されていた牧野美波は、不慮の事故で選手生命を絶たれてしまう。

夢も生きる希望もなくした美波が退部届を出した日に出会ったのは、同じく陸上選手としての選手生命を絶たれた先輩・夏川輝だった。

同じ傷を抱えるふたりは、互いの心の傷を癒すように一緒に過ごすようになって――?

傷だらけの青春と再生の物語。

*アルファポリス*

2023/4/29~2023/5/25

※こちらの作品は、他サイト様でも公開しています。

ブストサル

かつたけい

青春

木村梨乃は、千葉県立佐原南高等学校の二年生。

女子フットサル部の部長になったばかりである。

部員の退部や、新入部員の軽い態度にすっかり心が病んでしまった梨乃は、

ある日、大親友であるはずの畦木景子と喧嘩をしてしまい……

[鑑定]スキルしかない俺を追放したのはいいが、貴様らにはもう関わるのはイヤだから、さがさないでくれ!

どら焼き

ファンタジー

ついに!第5章突入!

舐めた奴らに、真実が牙を剥く!

何も説明無く、いきなり異世界転移!らしいのだが、この王冠つけたオッサン何を言っているのだ?

しかも、ステータスが文字化けしていて、スキルも「鑑定??」だけって酷くない?

訳のわからない言葉?を発声している王女?と、勇者らしい同級生達がオレを城から捨てやがったので、

なんとか、苦労して宿代とパン代を稼ぐ主人公カザト!

そして…わかってくる、この異世界の異常性。

出会いを重ねて、なんとか元の世界に戻る方法を切り開いて行く物語。

主人公の直接復讐する要素は、あまりありません。

相手方の、あまりにも酷い自堕落さから出てくる、ざまぁ要素は、少しづつ出てくる予定です。

ハーレム要素は、不明とします。

復讐での強制ハーレム要素は、無しの予定です。

追記

2023/07/21 表紙絵を戦闘モードになったあるヤツの参考絵にしました。

8月近くでなにが、変形するのかわかる予定です。

2024/02/23

アルファポリスオンリーを解除しました。

100000累計pt突破!アルファポリスの収益 確定スコア 見込みスコアについて

ちゃぼ茶

エッセイ・ノンフィクション

皆様が気になる(ちゃぼ茶も)収益や確定スコア、見込みスコアについてわかる範囲、推測や経験談も含めて記してみました。参考になれればと思います。

凡人がおまけ召喚されてしまった件

根鳥 泰造

ファンタジー

勇者召喚に巻き込まれて、異世界にきてしまった祐介。最初は勇者の様に大切に扱われていたが、ごく普通の才能しかないので、冷遇されるようになり、ついには王宮から追い出される。

仕方なく冒険者登録することにしたが、この世界では希少なヒーラー適正を持っていた。一年掛けて治癒魔法を習得し、治癒剣士となると、引く手あまたに。しかも、彼は『強欲』という大罪スキルを持っていて、倒した敵のスキルを自分のものにできるのだ。

それらのお蔭で、才能は凡人でも、数多のスキルで能力を補い、熟練度は飛びぬけ、高難度クエストも熟せる有名冒険者となる。そして、裏では気配消去や不可視化スキルを活かして、暗殺という裏の仕事も始めた。

異世界に来て八年後、その暗殺依頼で、召喚勇者の暗殺を受けたのだが、それは祐介を捕まえるための罠だった。祐介が暗殺者になっていると知った勇者が、改心させよう企てたもので、その後は勇者一行に加わり、魔王討伐の旅に同行することに。

最初は脅され渋々同行していた祐介も、勇者や仲間の思いをしり、どんどん勇者が好きになり、勇者から告白までされる。

だが、魔王を討伐を成し遂げるも、魔王戦で勇者は祐介を庇い、障害者になる。

祐介は、勇者の嘘で、病院を作り、医師の道を歩みだすのだった。

人生負け組のスローライフ

雪那 由多

青春

バアちゃんが体調を悪くした!

俺は長男だからバアちゃんの面倒みなくては!!

ある日オヤジの叫びと共に突如引越しが決まって隣の家まで車で十分以上、ライフラインはあれどメインは湧水、ぼっとん便所に鍵のない家。

じゃあバアちゃんを頼むなと言って一人単身赴任で東京に帰るオヤジと新しいパート見つけたから実家から通うけど高校受験をすててまで来た俺に高校生なら一人でも大丈夫よね?と言って育児拒否をするオフクロ。

ほぼ病院生活となったバアちゃんが他界してから築百年以上の古民家で一人引きこもる俺の日常。

――――――――――――――――――――――

第12回ドリーム小説大賞 読者賞を頂きました!

皆様の応援ありがとうございます!

――――――――――――――――――――――

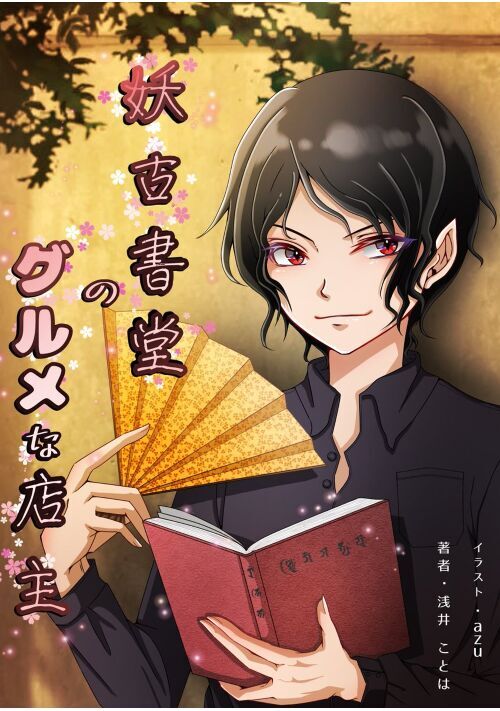

妖古書堂のグルメな店主

浅井 ことは

キャラ文芸

裏路地にある小汚い古本屋

店主はいつもテーブルに座って本を読んでいるだけ。

立ち読みにはいいかと寄ったのが運の尽き。突然「うちで働いてみませんか?」と声をかけられたのは良いものの、本の整理をするバイトだと思っていたら____

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる