お気に入りに追加

5

あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

💚催眠ハーレムとの日常 - マインドコントロールされた女性たちとの日常生活

XD

恋愛

誰からも拒絶される内気で不細工な少年エドクは、人の心を操り、催眠術と精神支配下に置く不思議な能力を手に入れる。彼はこの力を使って、夢の中でずっと欲しかったもの、彼がずっと愛してきた美しい女性たちのHAREMを作り上げる。

ママと中学生の僕

キムラエス

大衆娯楽

「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

とある高校の淫らで背徳的な日常

神谷 愛

恋愛

とある高校に在籍する少女の話。

クラスメイトに手を出し、教師に手を出し、あちこちで好き放題している彼女の日常。

後輩も先輩も、教師も彼女の前では一匹の雌に過ぎなかった。

ノクターンとかにもある

お気に入りをしてくれると喜ぶ。

感想を貰ったら踊り狂って喜ぶ。

してくれたら次の投稿が早くなるかも、しれない。

45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる

よっしぃ

ファンタジー

2月26日から29日現在まで4日間、アルファポリスのファンタジー部門1位達成!感謝です!

小説家になろうでも10位獲得しました!

そして、カクヨムでもランクイン中です!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

スキルを強奪する為に異世界召喚を実行した欲望まみれの権力者から逃げるおっさん。

いつものように電車通勤をしていたわけだが、気が付けばまさかの異世界召喚に巻き込まれる。

欲望者から逃げ切って反撃をするか、隠れて地味に暮らすか・・・・

●●●●●●●●●●●●●●●

小説家になろうで執筆中の作品です。

アルファポリス、、カクヨムでも公開中です。

現在見直し作業中です。

変換ミス、打ちミス等が多い作品です。申し訳ありません。

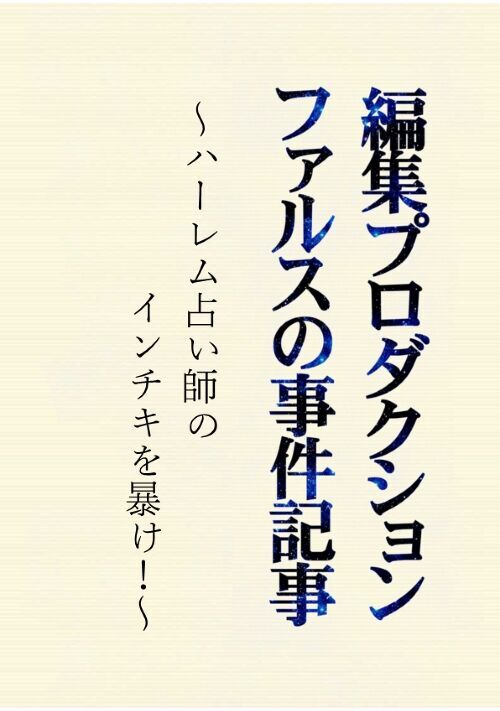

編集プロダクション・ファルスの事件記事~ハーレム占い師のインチキを暴け!~

ずいずい瑞祥

ライト文芸

編集プロダクション・ファルスに持ち込まれた一通の手紙。そこには、ある女性からのSOSが隠されていた。

彼女は男性占い師に軟禁され、複数の女性達と共同生活をしているらしい。手紙の女性を連れ出すため、ファルス社員の織田朔耶は潜入取材を決行する。

占い師・天野はしかるべきところで修行した僧侶でもあり、加持で病気平癒や魔の退治を行っているという。徐々に天野に惹かれ始める織田。これは洗脳なのか、それとも?

道化芝居(ファルス)、ここに開幕!

【完結】新人機動隊員と弁当屋のお姉さん。あるいは失われた五年間の話

古都まとい

ライト文芸

【第6回ライト文芸大賞 奨励賞受賞作】

食べることは生きること。食べるために生きているといっても過言ではない新人機動隊員、加藤将太巡査は寮の共用キッチンを使えないことから夕食難民となる。

コンビニ弁当やスーパーの惣菜で飢えをしのいでいたある日、空きビルの一階に弁当屋がオープンしているのを発見する。そこは若い女店主が一人で切り盛りする、こぢんまりとした温かな店だった。

将太は弁当屋へ通いつめるうちに女店主へ惹かれはじめ、女店主も将太を常連以上の存在として意識しはじめる。

しかし暑い夏の盛り、警察本部長の妻子が殺害されたことから日常は一変する。彼女にはなにか、秘密があるようで――。

※この作品はフィクションです。実在の人物・団体とは関係ありません。

フレンドコード▼陰キャなゲーマーだけど、リア充したい

さくら/黒桜

ライト文芸

高校デビューしたら趣味のあう友人を作りたい。ところが新型ウイルス騒ぎで新生活をぶち壊しにされた、拗らせ陰キャのゲームオタク・圭太。

念願かなってゲーム友だちはできたものの、通学電車でしか会わず、名前もクラスも知らない。

なぜかクラスで一番の人気者・滝沢が絡んできたり、取り巻きにねたまれたり、ネッ友の女子に気に入られたり。この世界は理不尽だらけ。

乗り切るために必要なのは――本物の「フレンド」。

令和のマスク社会で生きる高校生たちの、フィルターがかった友情と恋。

※別サイトにある同タイトル作とは展開が異なる改稿版です。

※恋愛話は異性愛・同性愛ごちゃまぜ。青春ラブコメ風味。

※表紙をまんが同人誌版に変更しました。ついでにタイトルも同人誌とあわせました!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる