18 / 62

第18話 デートの後の告白

しおりを挟む

所属するサークルの活動日は事前にわかっているので、予めシフトに休みを入れてもらった。ゆえに活動日当日の現在位置はアルバイト先でなく、読書愛好会の部室だ。椅子に座ってメンバーが集まるのを待ってる私の側には、会長の小笠原大輔さんがいた。もしかして一日中滞在してるのではないかというくらい、いつ来ても指定席に座っている。

――皆さん、遅いですね。

そう言おうとした矢先に、部屋へぞろぞろとメンバーがやってきた。とはいっても副会長の阿部康子さんと糸原さんの二人だけだ。極稀に他の会員を部室で見かけたりもするけれど、活動日に顔を合わせるのは、今この場にいる四人のみだ。

もっとも大学へ在籍してから、サークルの活動に参加するのは今回で二度目なので、他の人間がやってこないとは断言できなかった。前回同様にレポート用紙にまとめてきた本のあらすじ等を使用して、自分が読んだ書籍の紹介をする。やはり活動自体はすぐに終了し、比重が雑談へ大きく傾き始める。私も参加しようとした時、不意に誰かの手が肩へ置かれた。驚いて振り返り、誰の手なのか確認すると糸原満さんだった。

「少しだけ、時間いいかな」

耳元付近で囁くように話しかけられる。どんな内容の話かはわからないけれど、それだけでもドキリとする。相手の顔が至近距離にあるのを確認すると、瞬間湯沸かし器のごとく頬が熱くなる。言葉で返事できず、顔を頷かせるのが精一杯だった。

周囲の様子を窺いながら、糸原さんはこっそりと部室から出る。何事だろうと思いつつも、あとに続いて私も部屋を退出した。ドアを開けたままにしてくれていた糸原さんが、音を立てないよう慎重に閉めた。明らかに、他の部員に見られるのを嫌がっている。本当にどうしたんだろう。相手男性の意図を理解できない私は、小首を傾げるしかなかった。

次の瞬間、急にこちらへ向き直った先輩が私の両肩を掴んだ。

「あ、あの……っ!」

「は、はいっ!」

なんともいえない緊張感が場を包み、そのせいで私たちは二人揃って声を若干裏返らせた。心拍数が急激に上昇し、汗まで流れてくる。相手の真剣な態度を見てれば、重要な案件だというのがわかる。

「こ、これから……映画でもどうかな」

「え、映画ですか?」

「だ、駄目かな」

一緒に映画を観るだけなのに、駄目も何もなかった。当たり前のように、私は「いいですよ」と応じた。

安堵の表情を浮かべた先輩男性――糸原満さんと一緒に大学をあとにして、街中を歩きながら目的地の映画館へ向かう。映画なら高校生時代に、親友の和美と何度か観に行った覚えがある。人が多い前半の日程ではなく、適度に空いてくれる中盤から終盤にかけての上映日を利用した。そうすればクラスメートに遭遇しなくて済むうえに、ゆっくり鑑賞できて一石二鳥だった。

懐かしい過去を思い出している最中、私はとんでもない事実に気づいてしまった。もしかしなくても、これはデートというやつじゃないだろうか。友人同士で遊びに行く感覚で映画の誘いを受けた。最初はどうして糸原さんが、この程度で緊張していたのか理由がわからなかった。

だが、しかし。よくよく考えてみると、私こと東雲杏里は、糸原満という男性からデートに誘われたのだ。急に気恥ずかしくなってきて、相手の顔をまともに見られなくなる。こちらの唐突な異変を察知したのか、糸原さんがチラリと視線を向けてきた。あまりこうした経験がないのか、現在も緊張してるのが雰囲気だけでわかる。もっとも私も似たような心境だけに、相手をどうこう言えなかった。

普通デートといえば、もっとお互いにあれこれと会話をして楽しむものだ。けれど両者ともにそんな余裕はなく、ぎこちなさ全開で並んで歩き続ける。

「きょ、今日は暖かいね」

やや紅潮してる糸原さんがかけてきた言葉は、まるでお見合いの席で口にする類のものだった。かくいう私も「そうですね」なんて、無難なリアクションしかできない。ついさっきまでは、気軽に「楽しみですね」などと言っていたのが嘘みたいだった。どんな映画を観るのかも尋ねられないまま、目指していた映画館へ到着する。糸原さんが選んだのは、テレビでも話題になっている恋愛映画だった。そうしたジャンルを、同年代の異性と一緒に観るのはもちろん初めてだ。

ドキドキが止まらないまま席へ着く。チケットは糸原さんが、事前に用意してくれていたのを使用した。男性に何かを奢ってもらうのも、極めて稀な経験だった。女の子らしい待遇というべきなのだろうか。上映前にして、すでに私のドキドキは最高潮に達していた。

館内にて、いよいよ上映が開始された。テレビで宣伝されてるのを見た時から、実は面白そうだと思っていた。にもかかわらず、どうしても映画だけに集中できない。理由はわかっている。同じサークルに所属している先輩が隣にいるからだ。ふとした拍子に気になって、ついつい糸原さんの様子を窺ってしまう。そんなこんなで、内容もよくわからないまま映画は終了した。

「面白かったね」

ほとんど記憶に残ってませんとは答えられず、無難に「そうですね」と応じた。男性で恋愛映画を面白いというのも珍しく思えるけど、十人十色なんて言葉があるとおり、世の中には色々な人間がいる。何事も決めつけはよくない。そうした行為が余計な規制等、他者の気持ちを考えない暴挙へ発展する。虐められ続けてきた私だからこそ、わかることだった。

映画の内容を深く聞かれないうちに、私は急いで話題を変える。適当な返事をしてるうちにボロがでたら、ろくに観てなかったと相手に知られる。せっかく奢ったのに。そんな言葉とともに、大きなため息をつく糸原さんの顔が容易に想像できた。失望させないためにも、とりあえず映画以外に相手の注意が向くように仕向ける。

「糸原さん、お腹が空きませんか」

サークル活動のあとに映画を観たので、外へ出るとすでに暗くなり始めていた。

「そうだね。どこかで食事しようか」

そう言って周囲を見渡したあと、糸原さんは「あそこなんて、どうかな」とファミレスを指差した。高級フレンチやイタリアンを期待してはいなかったので、普通に了承する。全国でチェーン展開している有名なファミレスへ入り、店員に案内された席で向かい合って座る。先に糸原さんが軽食を頼み、私へ好きなのを注文していいよと言ってくれる。

もしかして、ここでも奢ってくれるつもりなのだろうか。普通にワリカンと考えていただけに、嬉しいような申し訳ないような気分になる。ただその一方で、出費を抑えられて得をしたというよりは、女性として丁寧に扱われてると実感できて、密かに心を躍らせているのは相手に内緒だ。

少しでも綺麗になったら、こんなにも見える世界が違ってくる。過去の自分の姿が記憶の中から消え始め、文字どおり新たな人生がスタートする。ダイエットする前なら胃袋が満足するまで食べていたけれど、今は違う。控えめにパスタだけを頼んで小食をアピールする。そうすれば、もっと女の子っぽくなれる。美しくなるほどに、きっと人生はバラ色になるはずだ。私はそう信じていた。

映画の話題が長くならないように気を遣いつつ、デートに誘ってくれた糸原満さんと、ファミレスで食事をしながら談笑する。異性とこのような状況になる日が、よもや本当にこようとは夢にも思っていなかった。蔑むような視線ばかりを浴びせられてきたこれまでを考えれば、容易に信じられない。私にとっては、それだけショッキングな出来事だった。

いくらダイエットによる効果で1回の食事量が落ちたとはいえ、パスタの1人前くらいはペロリと食べられるはずだった。ところが、である。見知った人間にもかかわらず、男性が正面に座っているだけで、緊張によってすぐにお腹が一杯になる。相手を心配させては申し訳ないので、一応はフォークを動かしているけど、完食できるとは思えなかった。そんな状況下で、さらに私の食欲を低下させる出来事が発生した。

「あの……さ。東雲さんって、付き合ってる人とかいるのかな」

あまりに唐突すぎる質問を受けて、私は思わず口に含んでいたパスタを噴き出しそうになった。からかわれた経験はあっても、本気で尋ねられたのは初めてだった。水を飲んで少し気分を落ち着かせたあと、私は「いません」と素直に答えた。見栄を張る必要はないし、仮に嘘をついたとしても、どうせすぐにバレる。

ゆえに先ほどの発言となったのだけれど、こちらの答えを聞いた途端に、何故か糸原さんはホっとしたような表情を浮かべた。どうしてだろうと考えている最中に、これまた突然に理由が降ってきた。

「じゃ、じゃあさ、僕なんて、その……どうかな」

最初は言ってる意味がわからなかった。あまりにファミレスの料理が美味しくて、感動で相手男性は顔を赤くしてるのかなんて的外れな考えまで浮かんでくる。

――いや。本当は相手の意図に気づいていながら、信じられなさからわからないふりをしてるのかも。悩むほどに、頭の中がこんがらがってくる。

「ぼ、僕じゃ、物足りないかもしれないけど、頑張るからさ」

何を頑張るのかは不明なものの、その必要がないのだけは確かだった。わざわざ自分自身を向上させなくとも、私なんかには勿体ないくらいの相手だ。中学、高校時代の私に、こんな展開がありえただろうか。感動で涙が出そうになる。

「やっぱり……駄目かな」

告白したはいいけれど、こちらが無言なため、糸原さんは極度の不安状態に陥る。普通なら「考える時間を下さい」という返事もありだ。しかし、私の答えはすでに決まっていた。

「よろしくお願いします」

――皆さん、遅いですね。

そう言おうとした矢先に、部屋へぞろぞろとメンバーがやってきた。とはいっても副会長の阿部康子さんと糸原さんの二人だけだ。極稀に他の会員を部室で見かけたりもするけれど、活動日に顔を合わせるのは、今この場にいる四人のみだ。

もっとも大学へ在籍してから、サークルの活動に参加するのは今回で二度目なので、他の人間がやってこないとは断言できなかった。前回同様にレポート用紙にまとめてきた本のあらすじ等を使用して、自分が読んだ書籍の紹介をする。やはり活動自体はすぐに終了し、比重が雑談へ大きく傾き始める。私も参加しようとした時、不意に誰かの手が肩へ置かれた。驚いて振り返り、誰の手なのか確認すると糸原満さんだった。

「少しだけ、時間いいかな」

耳元付近で囁くように話しかけられる。どんな内容の話かはわからないけれど、それだけでもドキリとする。相手の顔が至近距離にあるのを確認すると、瞬間湯沸かし器のごとく頬が熱くなる。言葉で返事できず、顔を頷かせるのが精一杯だった。

周囲の様子を窺いながら、糸原さんはこっそりと部室から出る。何事だろうと思いつつも、あとに続いて私も部屋を退出した。ドアを開けたままにしてくれていた糸原さんが、音を立てないよう慎重に閉めた。明らかに、他の部員に見られるのを嫌がっている。本当にどうしたんだろう。相手男性の意図を理解できない私は、小首を傾げるしかなかった。

次の瞬間、急にこちらへ向き直った先輩が私の両肩を掴んだ。

「あ、あの……っ!」

「は、はいっ!」

なんともいえない緊張感が場を包み、そのせいで私たちは二人揃って声を若干裏返らせた。心拍数が急激に上昇し、汗まで流れてくる。相手の真剣な態度を見てれば、重要な案件だというのがわかる。

「こ、これから……映画でもどうかな」

「え、映画ですか?」

「だ、駄目かな」

一緒に映画を観るだけなのに、駄目も何もなかった。当たり前のように、私は「いいですよ」と応じた。

安堵の表情を浮かべた先輩男性――糸原満さんと一緒に大学をあとにして、街中を歩きながら目的地の映画館へ向かう。映画なら高校生時代に、親友の和美と何度か観に行った覚えがある。人が多い前半の日程ではなく、適度に空いてくれる中盤から終盤にかけての上映日を利用した。そうすればクラスメートに遭遇しなくて済むうえに、ゆっくり鑑賞できて一石二鳥だった。

懐かしい過去を思い出している最中、私はとんでもない事実に気づいてしまった。もしかしなくても、これはデートというやつじゃないだろうか。友人同士で遊びに行く感覚で映画の誘いを受けた。最初はどうして糸原さんが、この程度で緊張していたのか理由がわからなかった。

だが、しかし。よくよく考えてみると、私こと東雲杏里は、糸原満という男性からデートに誘われたのだ。急に気恥ずかしくなってきて、相手の顔をまともに見られなくなる。こちらの唐突な異変を察知したのか、糸原さんがチラリと視線を向けてきた。あまりこうした経験がないのか、現在も緊張してるのが雰囲気だけでわかる。もっとも私も似たような心境だけに、相手をどうこう言えなかった。

普通デートといえば、もっとお互いにあれこれと会話をして楽しむものだ。けれど両者ともにそんな余裕はなく、ぎこちなさ全開で並んで歩き続ける。

「きょ、今日は暖かいね」

やや紅潮してる糸原さんがかけてきた言葉は、まるでお見合いの席で口にする類のものだった。かくいう私も「そうですね」なんて、無難なリアクションしかできない。ついさっきまでは、気軽に「楽しみですね」などと言っていたのが嘘みたいだった。どんな映画を観るのかも尋ねられないまま、目指していた映画館へ到着する。糸原さんが選んだのは、テレビでも話題になっている恋愛映画だった。そうしたジャンルを、同年代の異性と一緒に観るのはもちろん初めてだ。

ドキドキが止まらないまま席へ着く。チケットは糸原さんが、事前に用意してくれていたのを使用した。男性に何かを奢ってもらうのも、極めて稀な経験だった。女の子らしい待遇というべきなのだろうか。上映前にして、すでに私のドキドキは最高潮に達していた。

館内にて、いよいよ上映が開始された。テレビで宣伝されてるのを見た時から、実は面白そうだと思っていた。にもかかわらず、どうしても映画だけに集中できない。理由はわかっている。同じサークルに所属している先輩が隣にいるからだ。ふとした拍子に気になって、ついつい糸原さんの様子を窺ってしまう。そんなこんなで、内容もよくわからないまま映画は終了した。

「面白かったね」

ほとんど記憶に残ってませんとは答えられず、無難に「そうですね」と応じた。男性で恋愛映画を面白いというのも珍しく思えるけど、十人十色なんて言葉があるとおり、世の中には色々な人間がいる。何事も決めつけはよくない。そうした行為が余計な規制等、他者の気持ちを考えない暴挙へ発展する。虐められ続けてきた私だからこそ、わかることだった。

映画の内容を深く聞かれないうちに、私は急いで話題を変える。適当な返事をしてるうちにボロがでたら、ろくに観てなかったと相手に知られる。せっかく奢ったのに。そんな言葉とともに、大きなため息をつく糸原さんの顔が容易に想像できた。失望させないためにも、とりあえず映画以外に相手の注意が向くように仕向ける。

「糸原さん、お腹が空きませんか」

サークル活動のあとに映画を観たので、外へ出るとすでに暗くなり始めていた。

「そうだね。どこかで食事しようか」

そう言って周囲を見渡したあと、糸原さんは「あそこなんて、どうかな」とファミレスを指差した。高級フレンチやイタリアンを期待してはいなかったので、普通に了承する。全国でチェーン展開している有名なファミレスへ入り、店員に案内された席で向かい合って座る。先に糸原さんが軽食を頼み、私へ好きなのを注文していいよと言ってくれる。

もしかして、ここでも奢ってくれるつもりなのだろうか。普通にワリカンと考えていただけに、嬉しいような申し訳ないような気分になる。ただその一方で、出費を抑えられて得をしたというよりは、女性として丁寧に扱われてると実感できて、密かに心を躍らせているのは相手に内緒だ。

少しでも綺麗になったら、こんなにも見える世界が違ってくる。過去の自分の姿が記憶の中から消え始め、文字どおり新たな人生がスタートする。ダイエットする前なら胃袋が満足するまで食べていたけれど、今は違う。控えめにパスタだけを頼んで小食をアピールする。そうすれば、もっと女の子っぽくなれる。美しくなるほどに、きっと人生はバラ色になるはずだ。私はそう信じていた。

映画の話題が長くならないように気を遣いつつ、デートに誘ってくれた糸原満さんと、ファミレスで食事をしながら談笑する。異性とこのような状況になる日が、よもや本当にこようとは夢にも思っていなかった。蔑むような視線ばかりを浴びせられてきたこれまでを考えれば、容易に信じられない。私にとっては、それだけショッキングな出来事だった。

いくらダイエットによる効果で1回の食事量が落ちたとはいえ、パスタの1人前くらいはペロリと食べられるはずだった。ところが、である。見知った人間にもかかわらず、男性が正面に座っているだけで、緊張によってすぐにお腹が一杯になる。相手を心配させては申し訳ないので、一応はフォークを動かしているけど、完食できるとは思えなかった。そんな状況下で、さらに私の食欲を低下させる出来事が発生した。

「あの……さ。東雲さんって、付き合ってる人とかいるのかな」

あまりに唐突すぎる質問を受けて、私は思わず口に含んでいたパスタを噴き出しそうになった。からかわれた経験はあっても、本気で尋ねられたのは初めてだった。水を飲んで少し気分を落ち着かせたあと、私は「いません」と素直に答えた。見栄を張る必要はないし、仮に嘘をついたとしても、どうせすぐにバレる。

ゆえに先ほどの発言となったのだけれど、こちらの答えを聞いた途端に、何故か糸原さんはホっとしたような表情を浮かべた。どうしてだろうと考えている最中に、これまた突然に理由が降ってきた。

「じゃ、じゃあさ、僕なんて、その……どうかな」

最初は言ってる意味がわからなかった。あまりにファミレスの料理が美味しくて、感動で相手男性は顔を赤くしてるのかなんて的外れな考えまで浮かんでくる。

――いや。本当は相手の意図に気づいていながら、信じられなさからわからないふりをしてるのかも。悩むほどに、頭の中がこんがらがってくる。

「ぼ、僕じゃ、物足りないかもしれないけど、頑張るからさ」

何を頑張るのかは不明なものの、その必要がないのだけは確かだった。わざわざ自分自身を向上させなくとも、私なんかには勿体ないくらいの相手だ。中学、高校時代の私に、こんな展開がありえただろうか。感動で涙が出そうになる。

「やっぱり……駄目かな」

告白したはいいけれど、こちらが無言なため、糸原さんは極度の不安状態に陥る。普通なら「考える時間を下さい」という返事もありだ。しかし、私の答えはすでに決まっていた。

「よろしくお願いします」

0

お気に入りに追加

5

あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

💚催眠ハーレムとの日常 - マインドコントロールされた女性たちとの日常生活

XD

恋愛

誰からも拒絶される内気で不細工な少年エドクは、人の心を操り、催眠術と精神支配下に置く不思議な能力を手に入れる。彼はこの力を使って、夢の中でずっと欲しかったもの、彼がずっと愛してきた美しい女性たちのHAREMを作り上げる。

ママと中学生の僕

キムラエス

大衆娯楽

「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

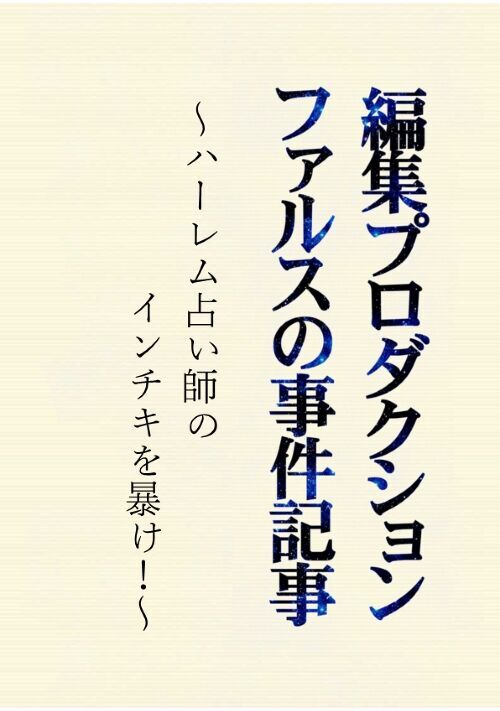

編集プロダクション・ファルスの事件記事~ハーレム占い師のインチキを暴け!~

ずいずい瑞祥

ライト文芸

編集プロダクション・ファルスに持ち込まれた一通の手紙。そこには、ある女性からのSOSが隠されていた。

彼女は男性占い師に軟禁され、複数の女性達と共同生活をしているらしい。手紙の女性を連れ出すため、ファルス社員の織田朔耶は潜入取材を決行する。

占い師・天野はしかるべきところで修行した僧侶でもあり、加持で病気平癒や魔の退治を行っているという。徐々に天野に惹かれ始める織田。これは洗脳なのか、それとも?

道化芝居(ファルス)、ここに開幕!

とある高校の淫らで背徳的な日常

神谷 愛

恋愛

とある高校に在籍する少女の話。

クラスメイトに手を出し、教師に手を出し、あちこちで好き放題している彼女の日常。

後輩も先輩も、教師も彼女の前では一匹の雌に過ぎなかった。

ノクターンとかにもある

お気に入りをしてくれると喜ぶ。

感想を貰ったら踊り狂って喜ぶ。

してくれたら次の投稿が早くなるかも、しれない。

スライム10,000体討伐から始まるハーレム生活

昼寝部

ファンタジー

この世界は12歳になったら神からスキルを授かることができ、俺も12歳になった時にスキルを授かった。

しかし、俺のスキルは【@&¥#%】と正しく表記されず、役に立たないスキルということが判明した。

そんな中、両親を亡くした俺は妹に不自由のない生活を送ってもらうため、冒険者として活動を始める。

しかし、【@&¥#%】というスキルでは強いモンスターを討伐することができず、3年間冒険者をしてもスライムしか倒せなかった。

そんなある日、俺がスライムを10,000体討伐した瞬間、スキル【@&¥#%】がチートスキルへと変化して……。

これは、ある日突然、最強の冒険者となった主人公が、今まで『スライムしか倒せないゴミ』とバカにしてきた奴らに“ざまぁ”し、美少女たちと幸せな日々を過ごす物語。

クラスメイトの美少女と無人島に流された件

桜井正宗

青春

修学旅行で離島へ向かう最中――悪天候に見舞われ、台風が直撃。船が沈没した。

高校二年の早坂 啓(はやさか てつ)は、気づくと砂浜で寝ていた。周囲を見渡すとクラスメイトで美少女の天音 愛(あまね まな)が隣に倒れていた。

どうやら、漂流して流されていたようだった。

帰ろうにも島は『無人島』。

しばらくは島で生きていくしかなくなった。天音と共に無人島サバイバルをしていくのだが……クラスの女子が次々に見つかり、やがてハーレムに。

男一人と女子十五人で……取り合いに発展!?

フレンドコード▼陰キャなゲーマーだけど、リア充したい

さくら/黒桜

ライト文芸

高校デビューしたら趣味のあう友人を作りたい。ところが新型ウイルス騒ぎで新生活をぶち壊しにされた、拗らせ陰キャのゲームオタク・圭太。

念願かなってゲーム友だちはできたものの、通学電車でしか会わず、名前もクラスも知らない。

なぜかクラスで一番の人気者・滝沢が絡んできたり、取り巻きにねたまれたり、ネッ友の女子に気に入られたり。この世界は理不尽だらけ。

乗り切るために必要なのは――本物の「フレンド」。

令和のマスク社会で生きる高校生たちの、フィルターがかった友情と恋。

※別サイトにある同タイトル作とは展開が異なる改稿版です。

※恋愛話は異性愛・同性愛ごちゃまぜ。青春ラブコメ風味。

※表紙をまんが同人誌版に変更しました。ついでにタイトルも同人誌とあわせました!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる